2024年4月製作開始

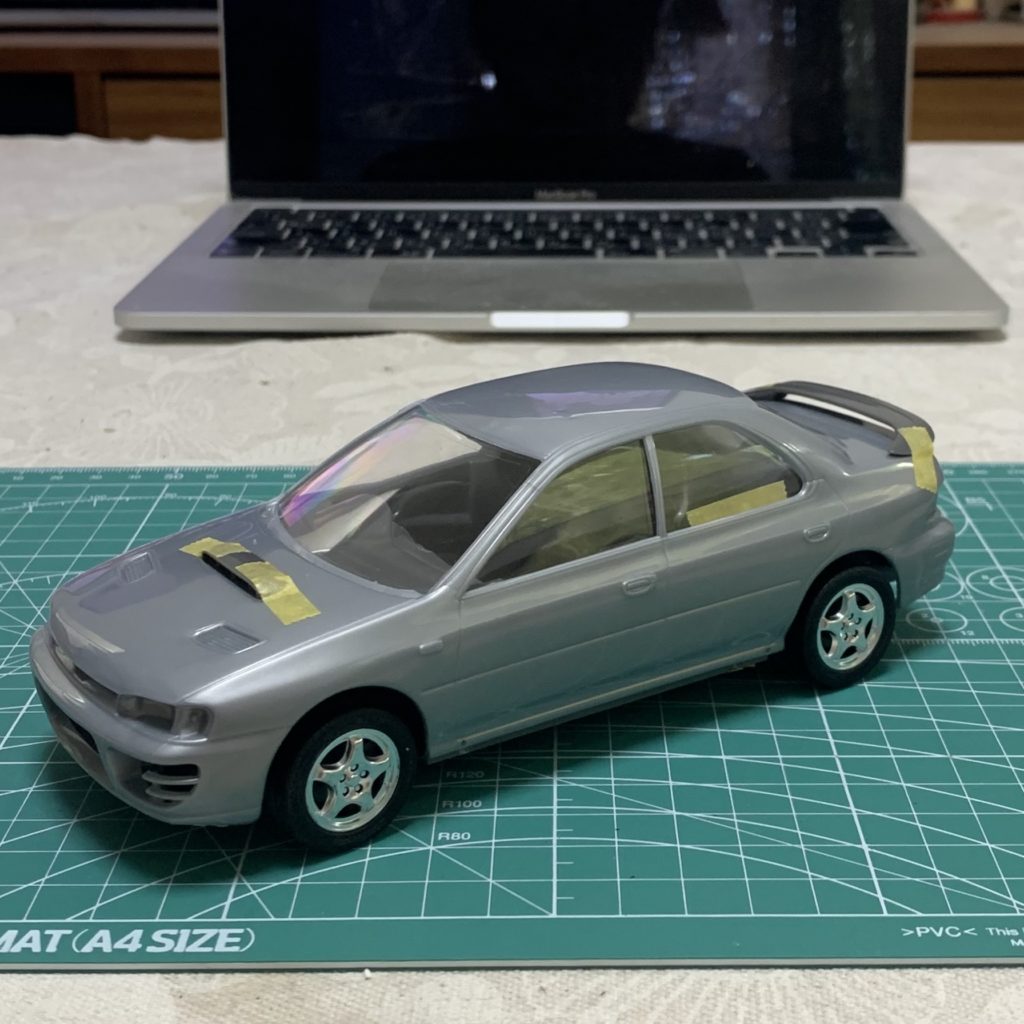

セリカGT-Rと同じお客様からセットでいただいた注文品です。インプレッサWRXは1992年にデビューし、世界ラリー選手権(WRC)で活躍してスバルの名を世界に広めた名車です。一見、普通の4ドアセダンですがボンネットにエアスクープ、リアにスポイラーを装備と、かえる工房の好物「羊の皮をかぶった狼」です。

『頭文字D』の主人公の父親の愛車がこの初代インプレッサですが、「プロジェクトD編」に入った頃から飽きてしまったのですっかり忘れていました。(^◇^;)

ハセガワのカーモデルはパーツ状態で見ると繊細なモールドが美しくすばらしいキットに見えるのですが、繊細すぎて破損しやすかったりプラモデルとして効果的なアレンジが足りなかったりして、実際に組んでみるとストレスを感じることがよくあります。昔のハセガワはタミヤに次いで「国内第二の模型メーカー」というイメージだったのですが、得意の飛行機模型と違ってカーモデルはどうもすっきりしない点が目立ちます。

キットの問題点

①バリやヒケが結構目立つ。特に足回りやサイドミラーなどの小物の成形がヒドい。

②足回りパーツの精度が低く、ドライブシャフトも歪んでいるため組み立て方を工夫しないとリアタイヤのアライメントがきちんと出ない。

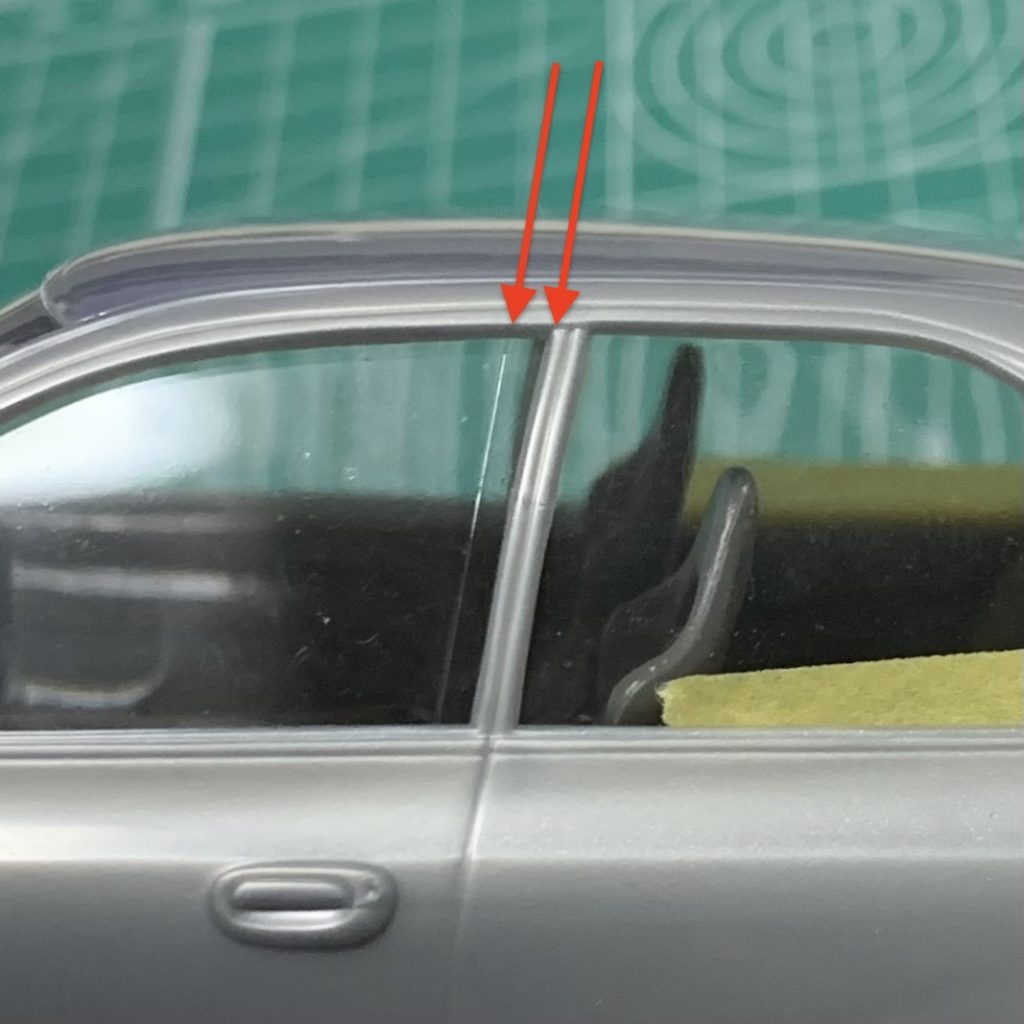

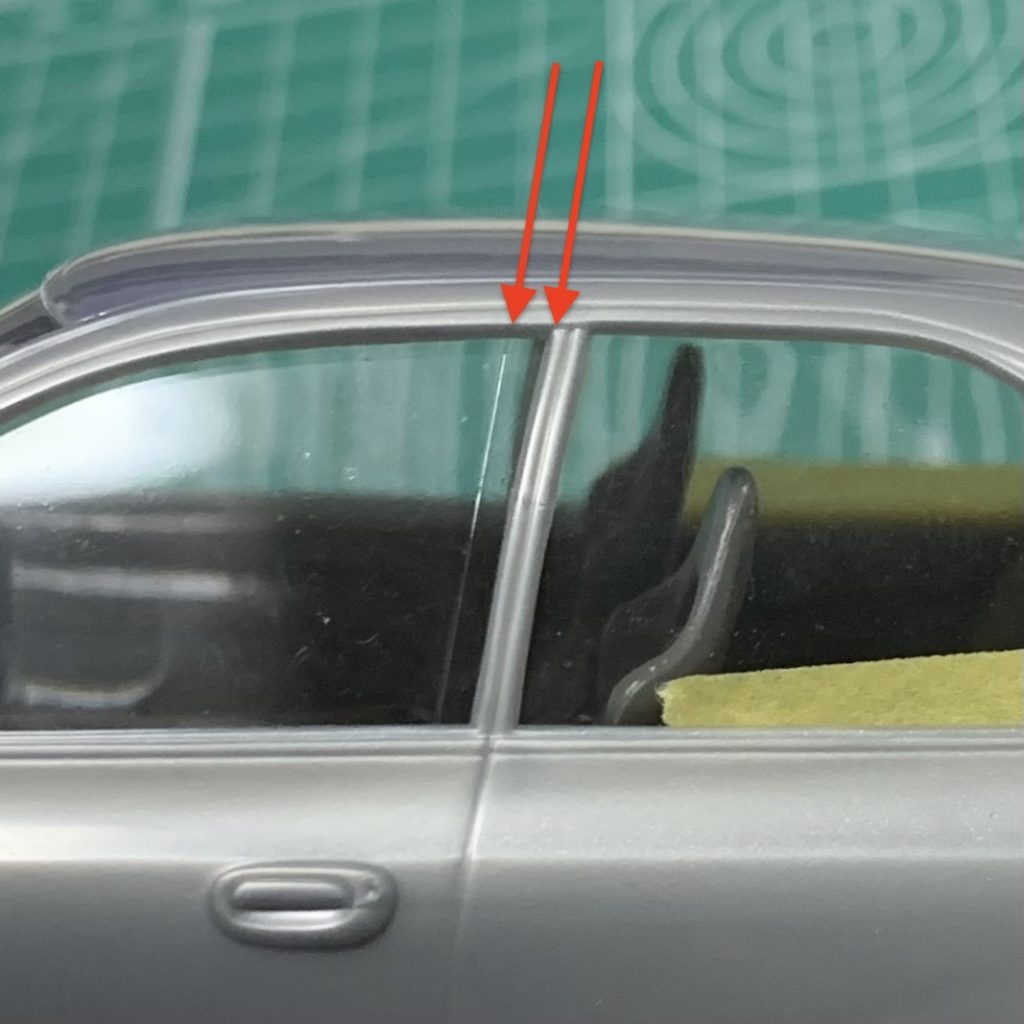

③センターピラーあたりのウィンドウの塗り分けラインがおかしい。(実車と比較をしていないので断言できませんが)

④取り付けダボの合いが悪かったり、そもそもダボがなくて接着位置が分かりにくい部分が多い。

製作記録

キットレビュー

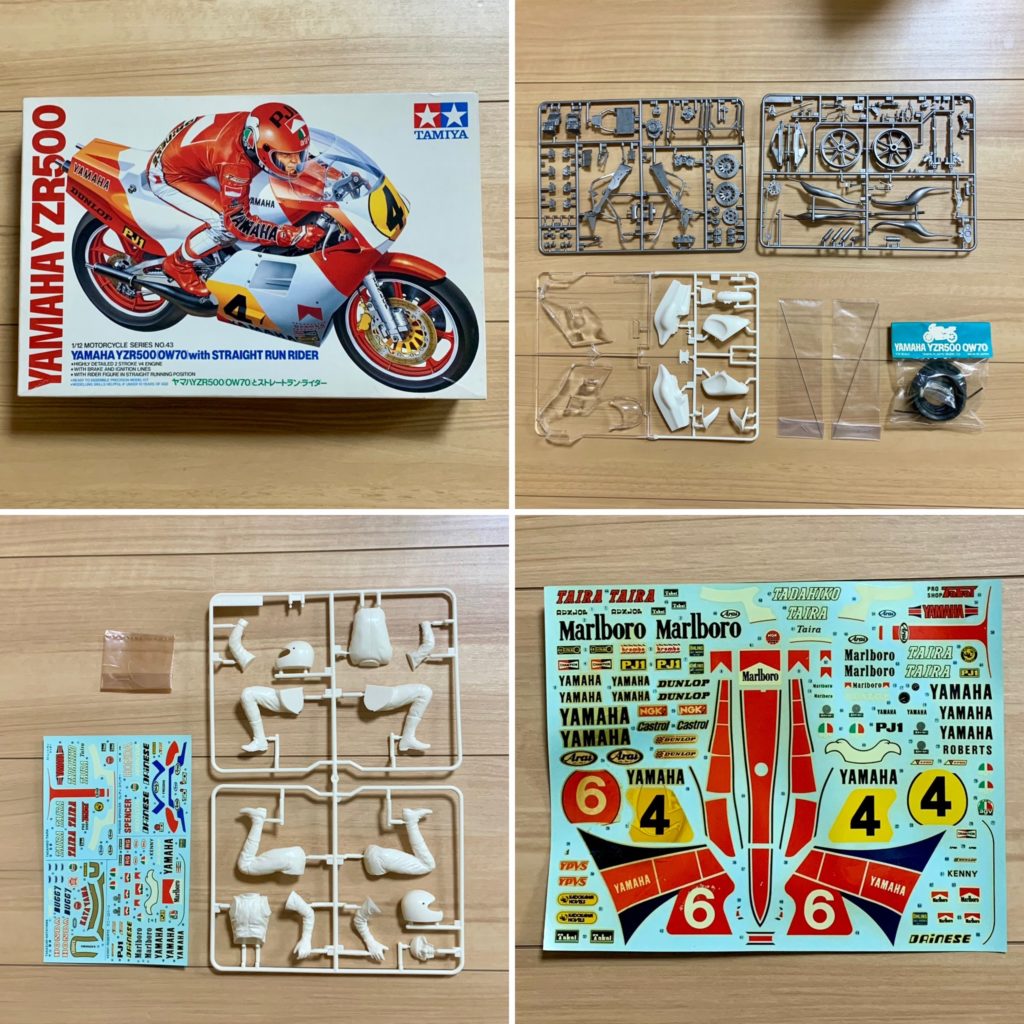

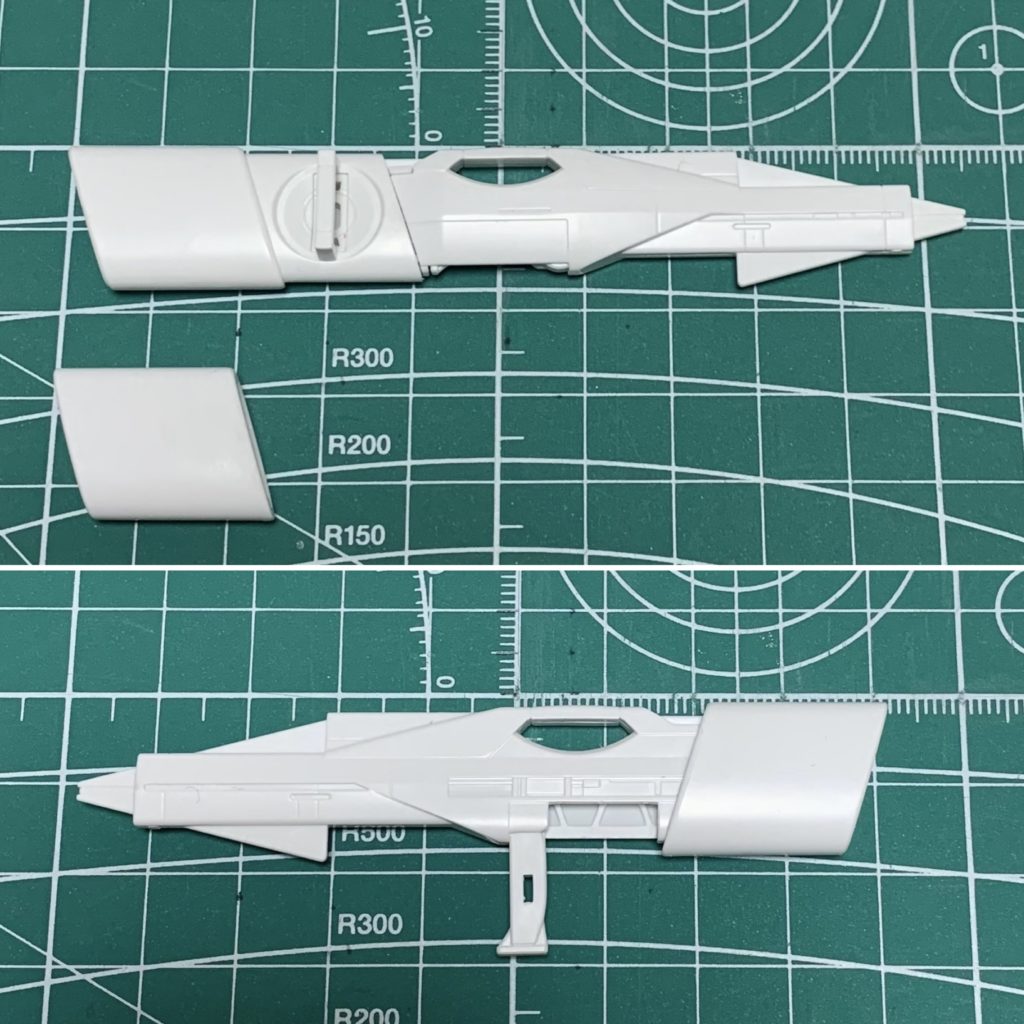

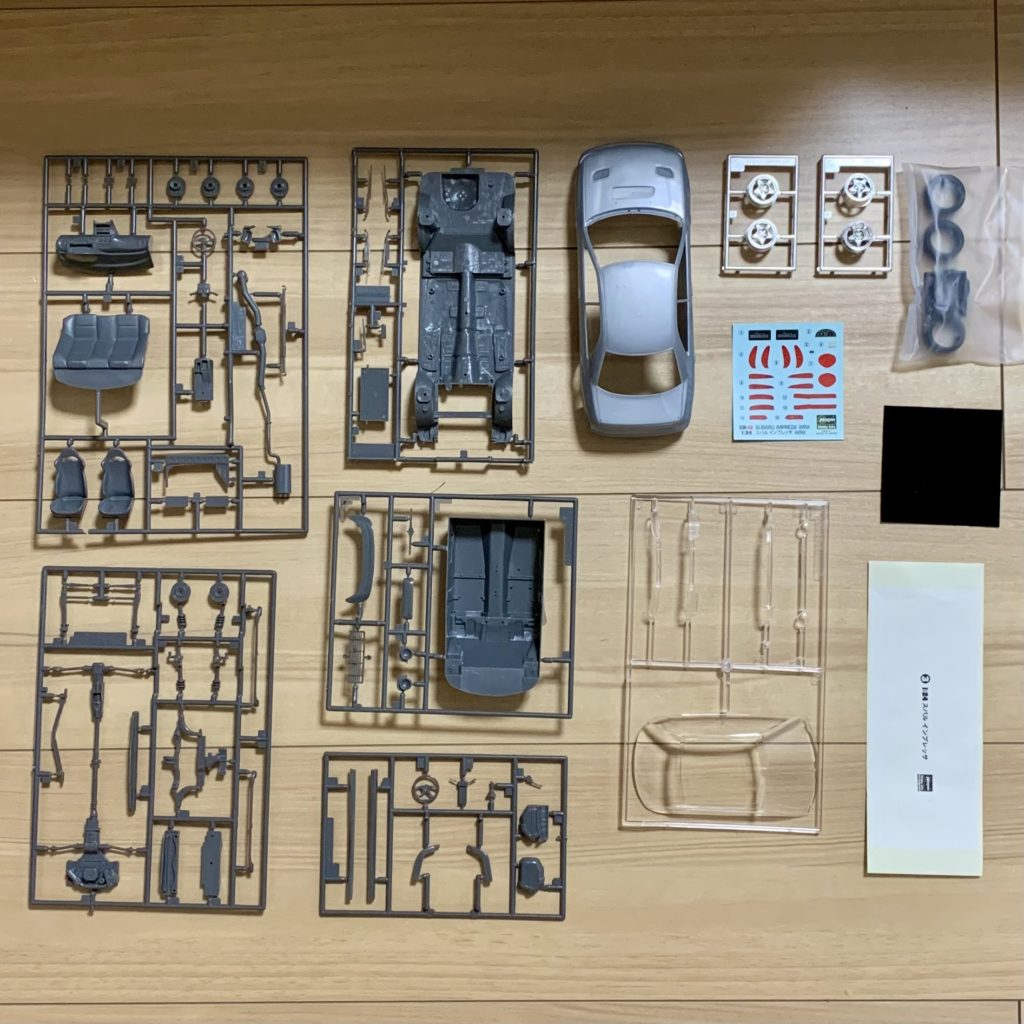

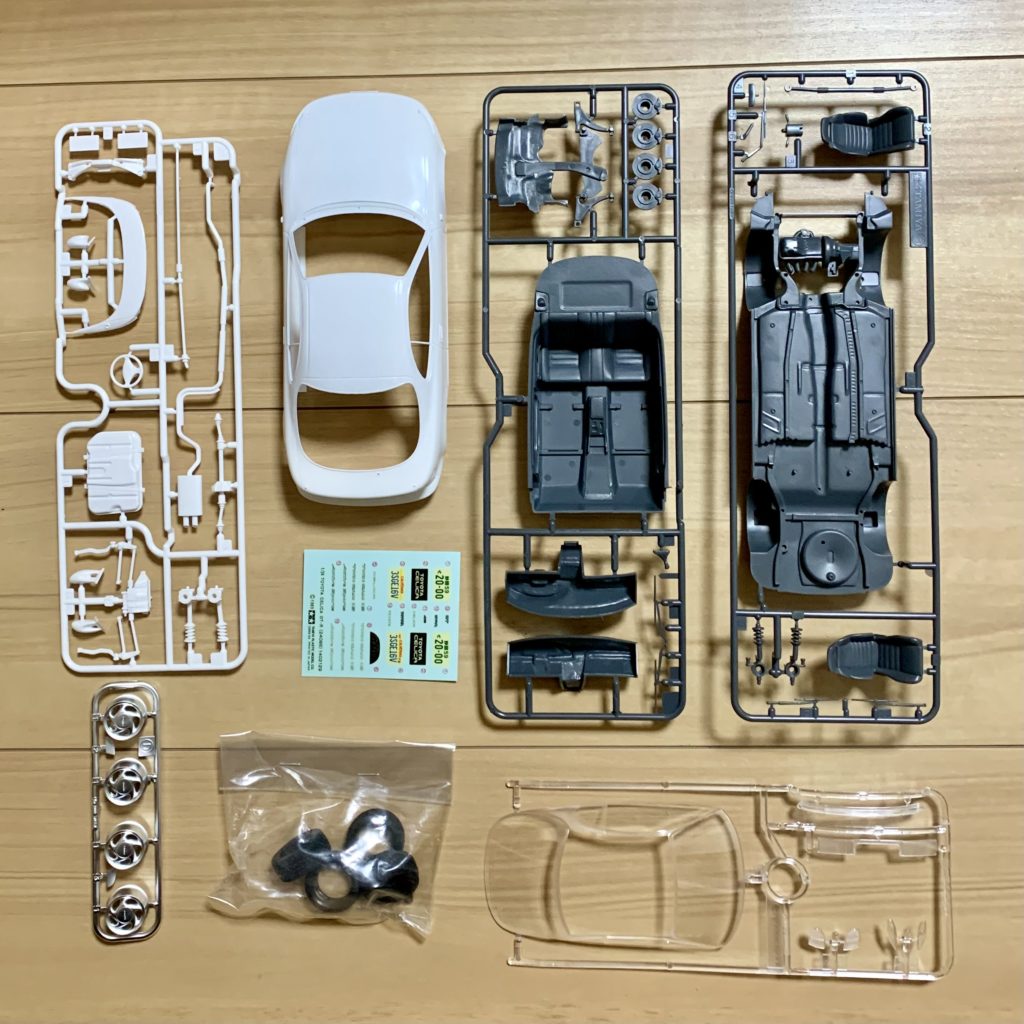

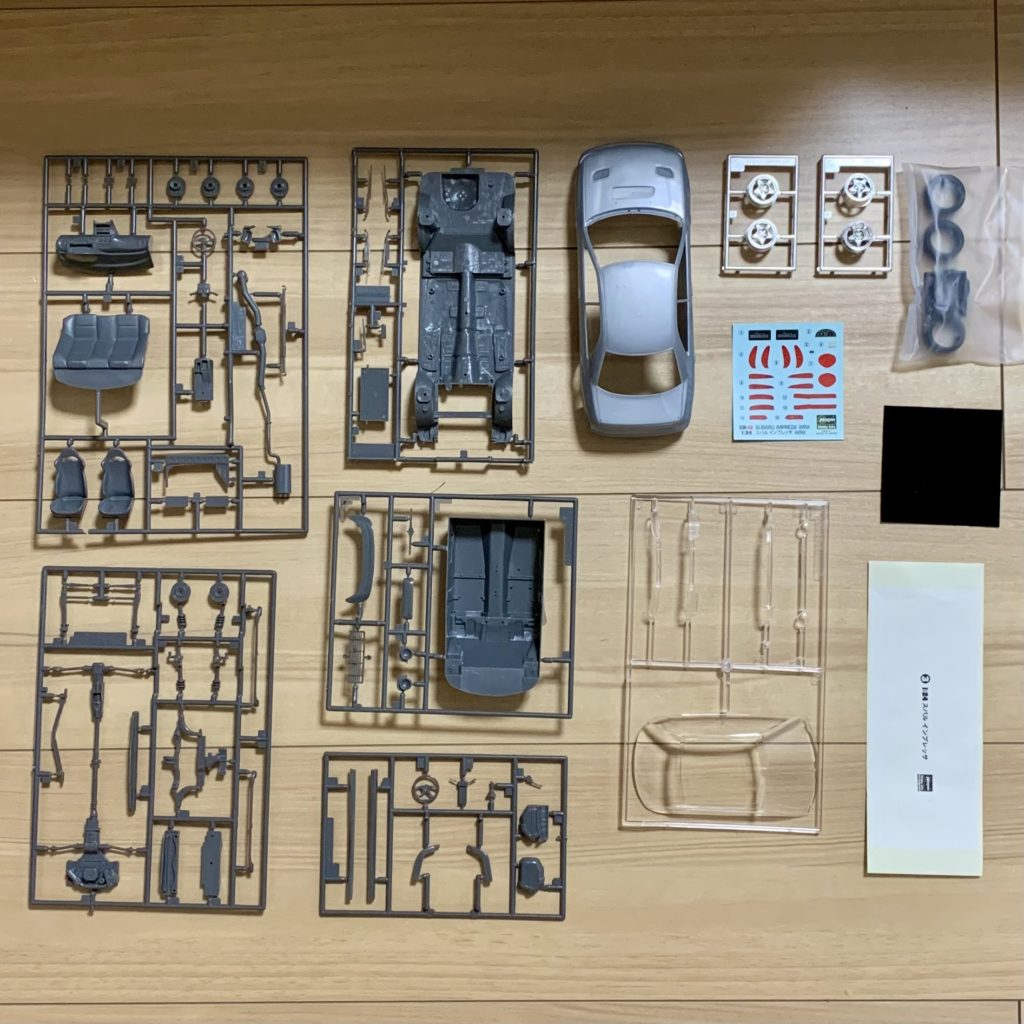

パーツ一覧

パーツ数は約70点。タミヤのセリカGT-R同様エンジレスキットですが、パーツが細かく分割されていてフロアマットを再現するシールやウィンドウのマスキングシートが付属するなど差別化が図られています。

ボディの成形

ボディはモールドが浅くてぼんやりとしていてルーフ裏側には大きなゲートが残っています。どうもハセガワさんが契約してる金型屋さんはかなり技術力が低いようです。

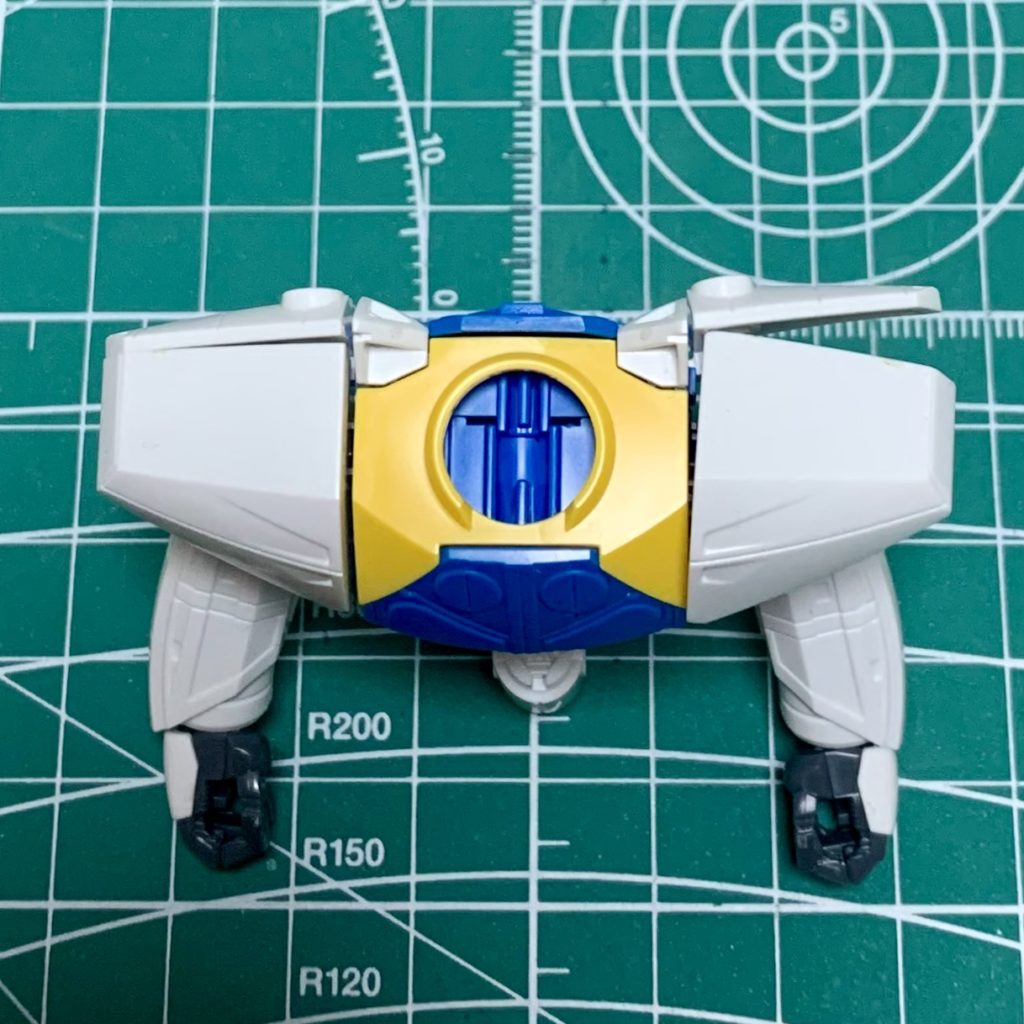

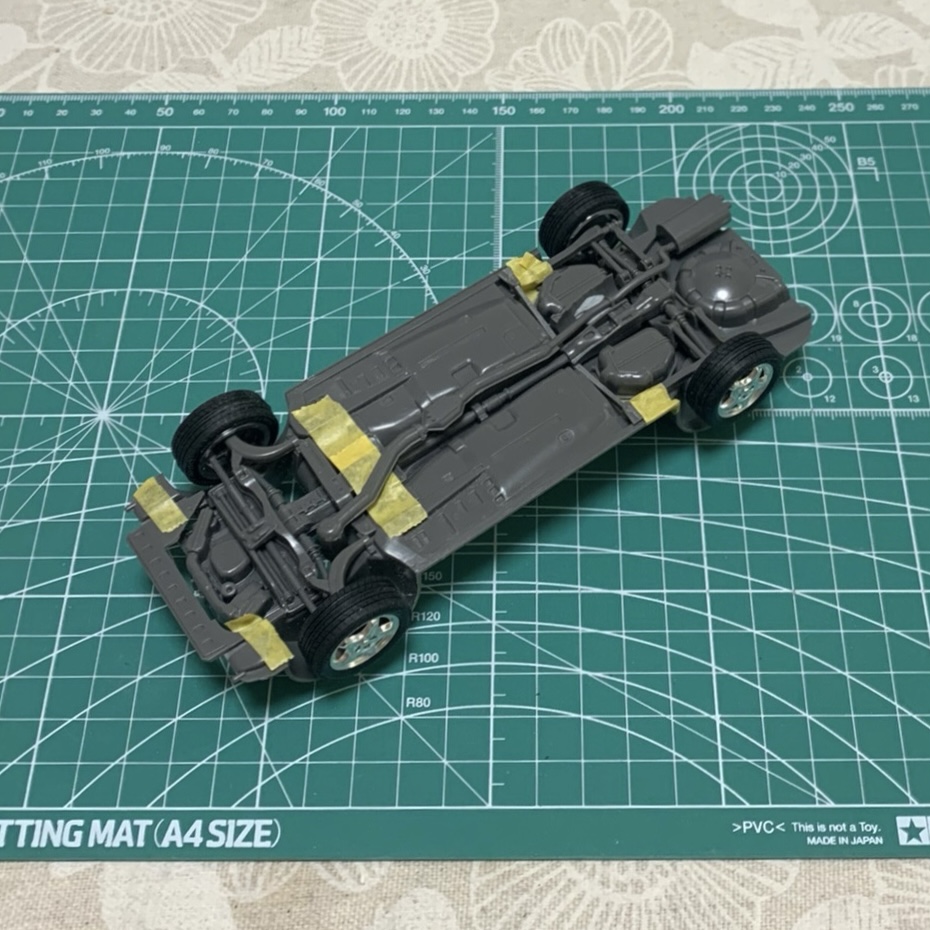

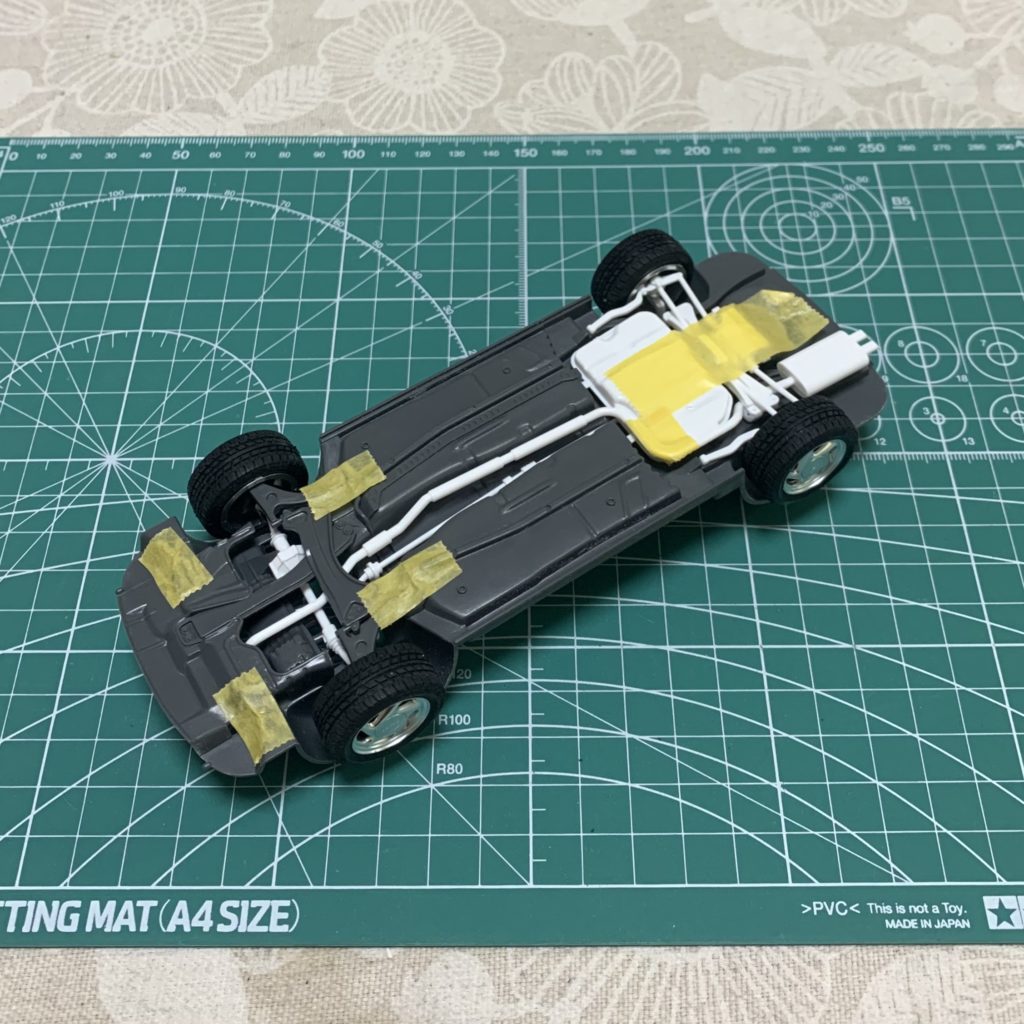

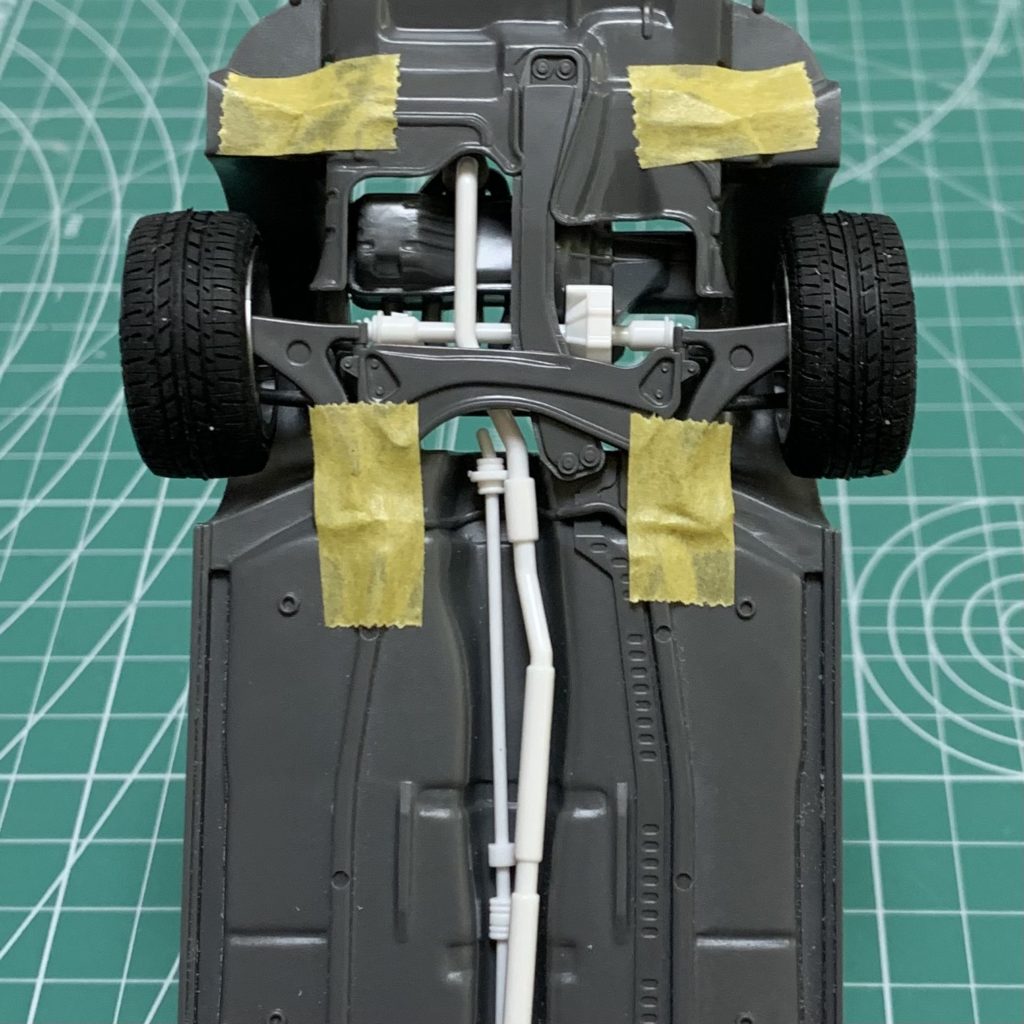

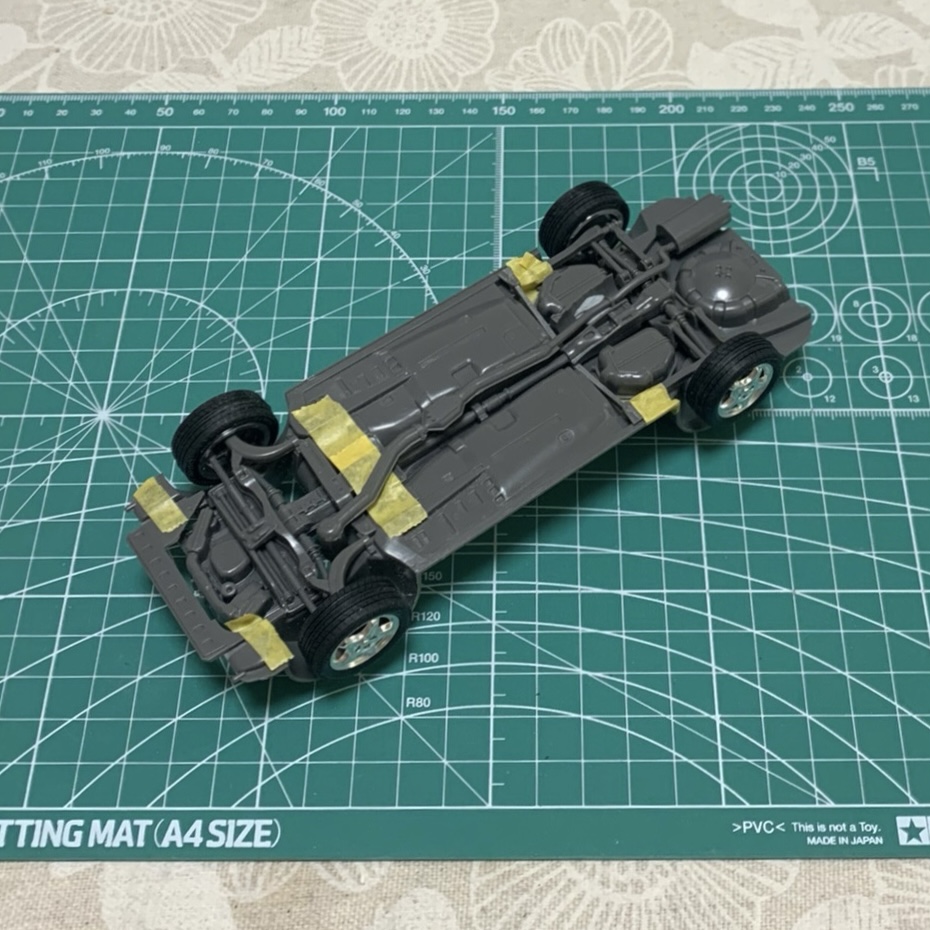

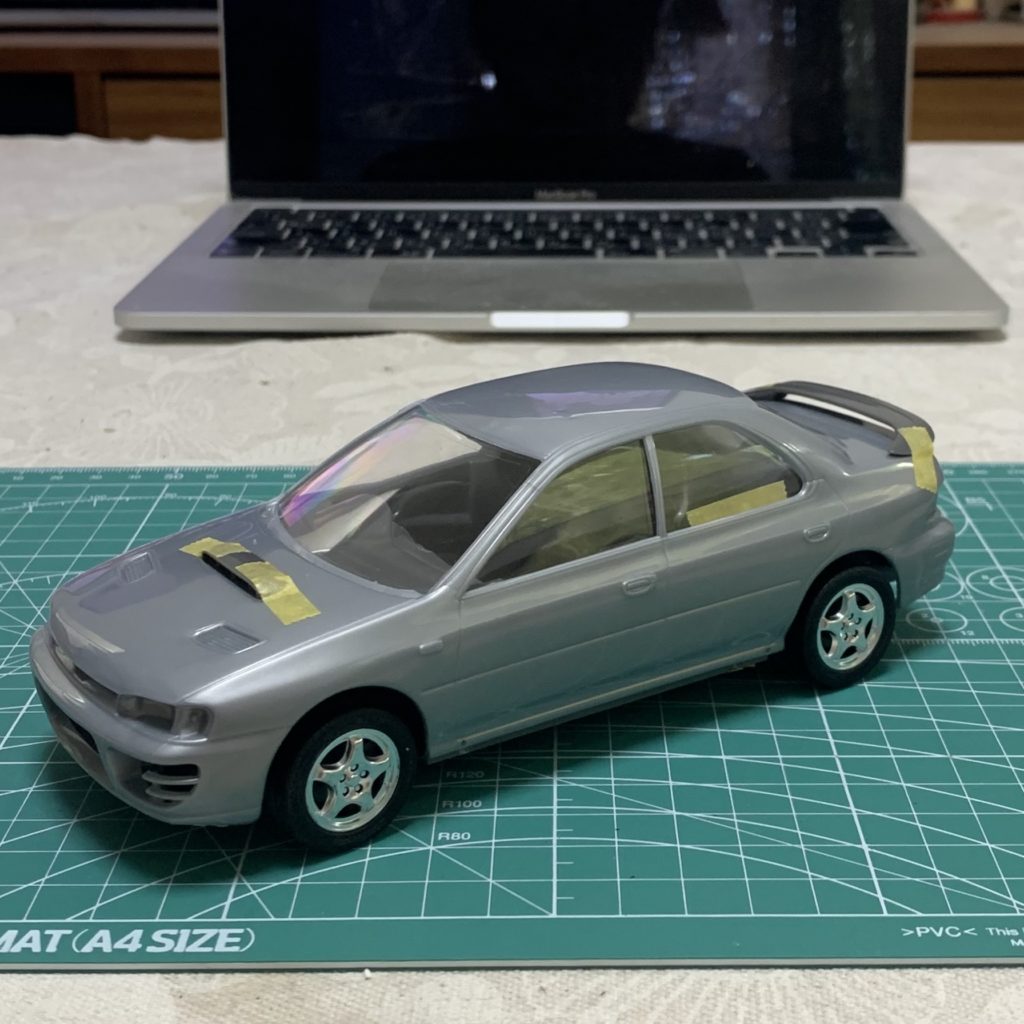

仮組み①

タミヤのセリカより新しいキットですが、パーツの精度が低く仮組みは必須です。リアの足回りのパーツにバリが多く時間をかけてすり合わせをしました。

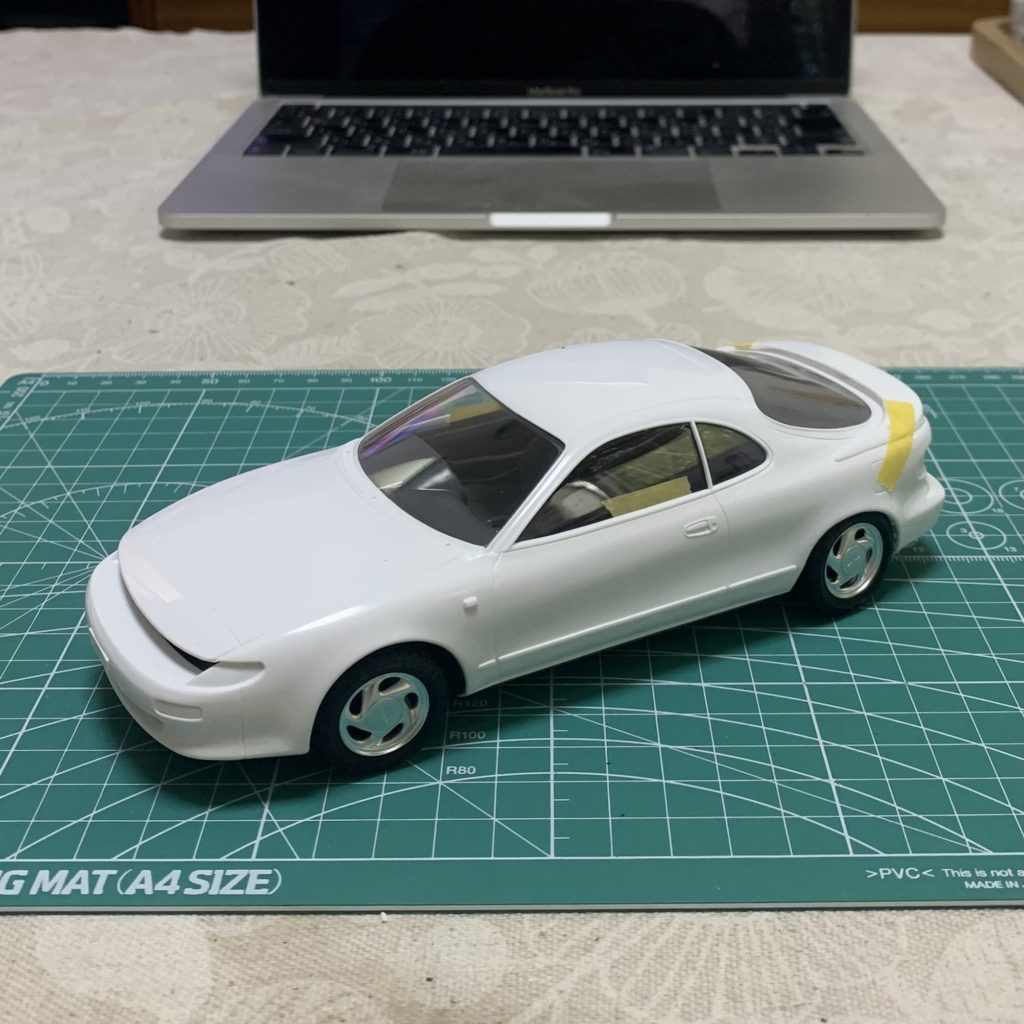

仮組み②

一応仮組みはできましたが、リアの接地が悪くて少しガタつくのでさらに調整が必要です。ボディにも若干ヒケがあり、モールドが浅めなので掘り直したほうが良さそうです。

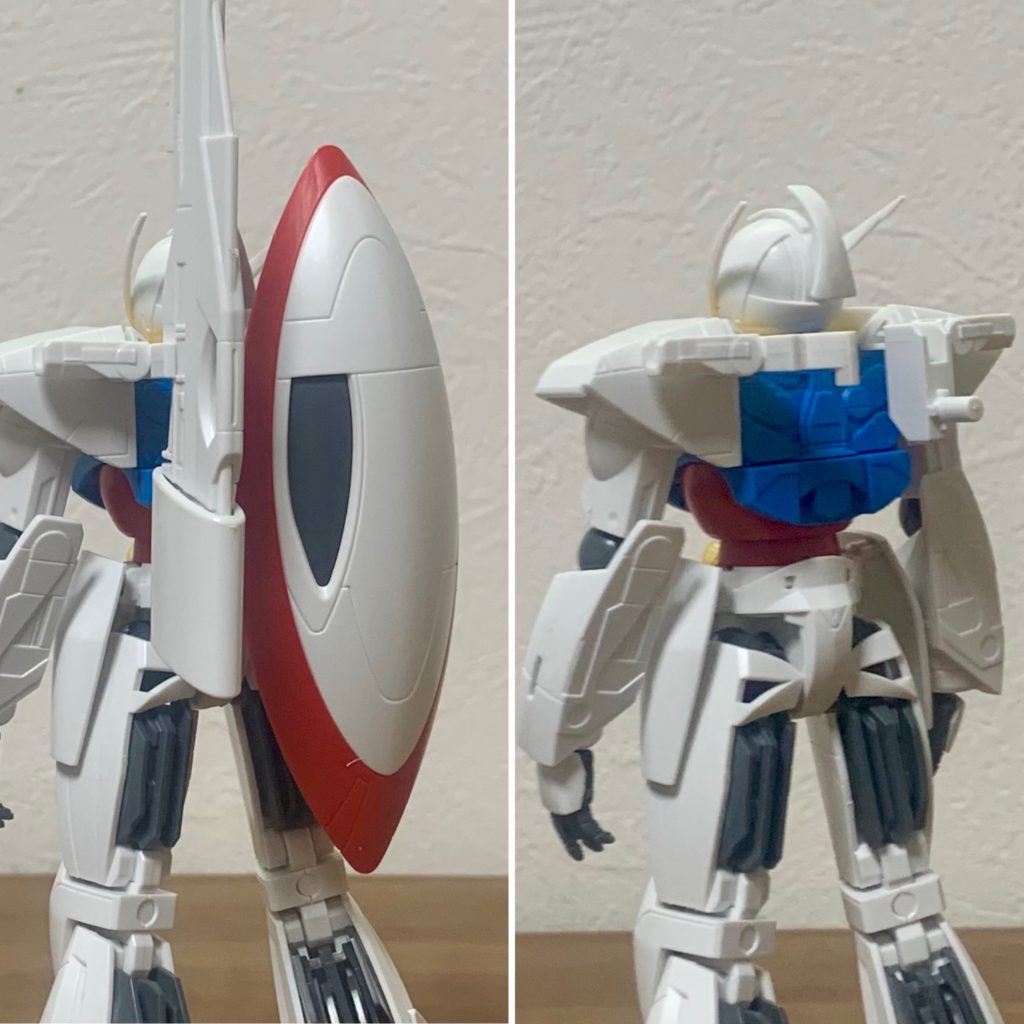

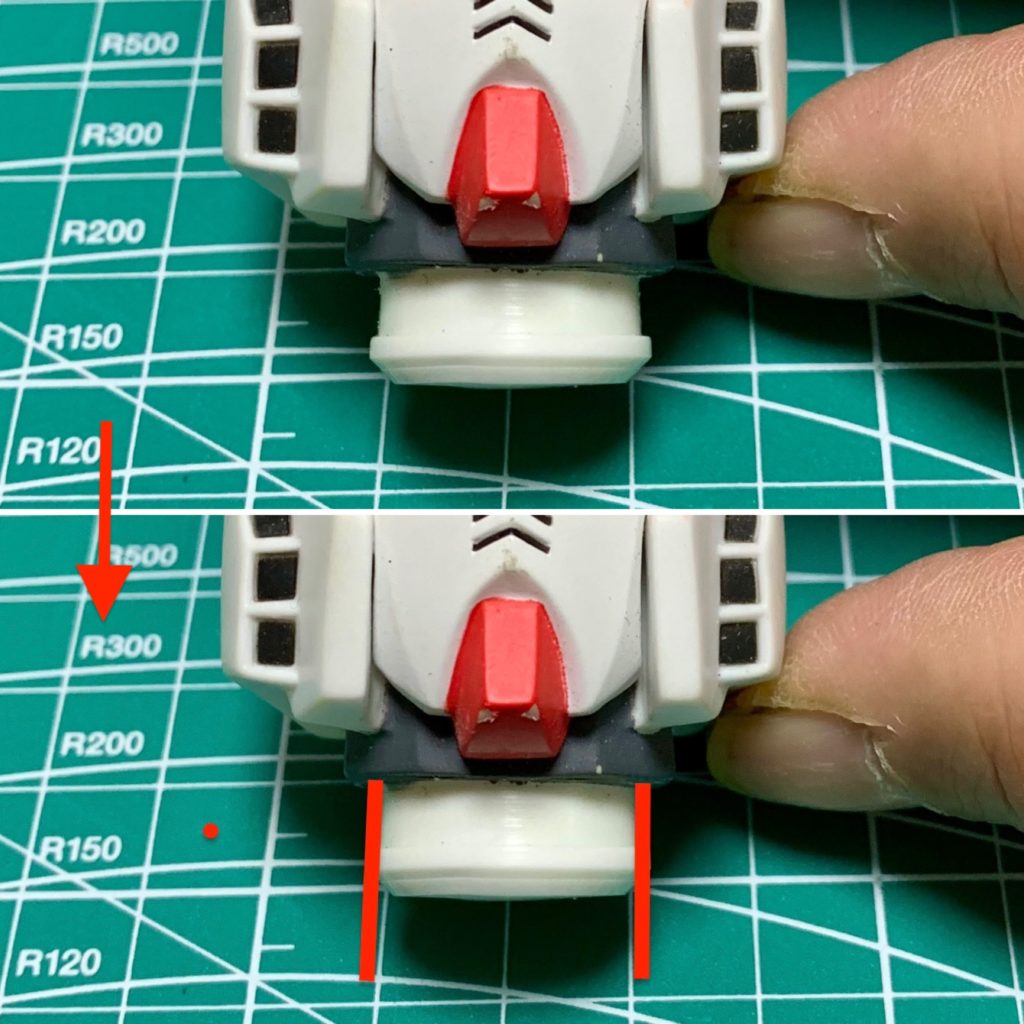

ウィンドウのライン

ウィンドウのフチはブラックで塗装しますが、塗装用のケガキ線がずいぶん前に飛び出しています。普通はセンターピラーに重なるものだと思うのですが・・・。

表面処理

捨てサフ吹き

セリカと同様、パーティングラインやヒケの目立つ部分にサフ代わりのファンデーショングレーを吹いて表面処理。モールドが浅いのでついでに掘り直しました。

ボディ製作

下地塗装①

セリカ同様ボディ色はレッド系なのでやはりピンクサフで下地塗装をしました。

下地塗装②

下地塗装をしてからフロントフェンダーにヒケがあるのを発見!下地処理の時点で見落としていたようです。ヒケの部分に溶きパテを盛って処理をしました。

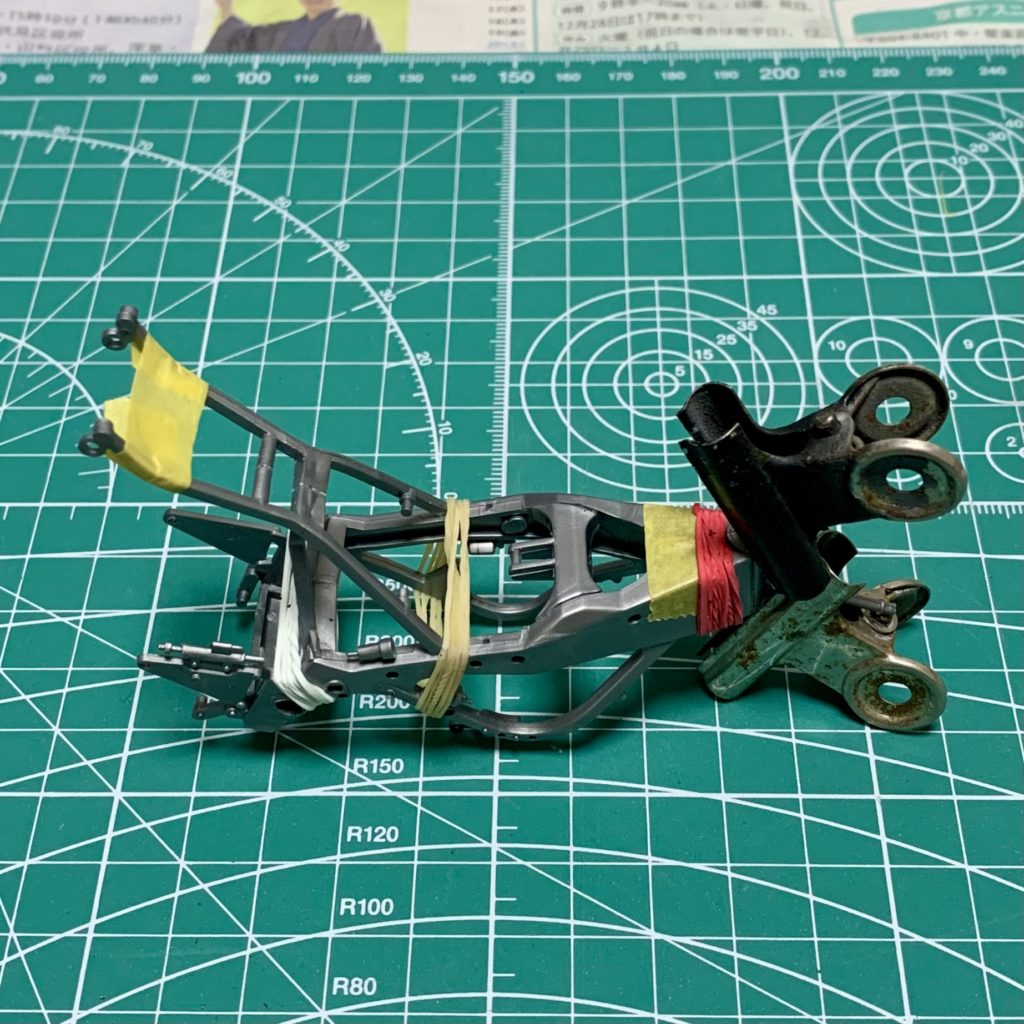

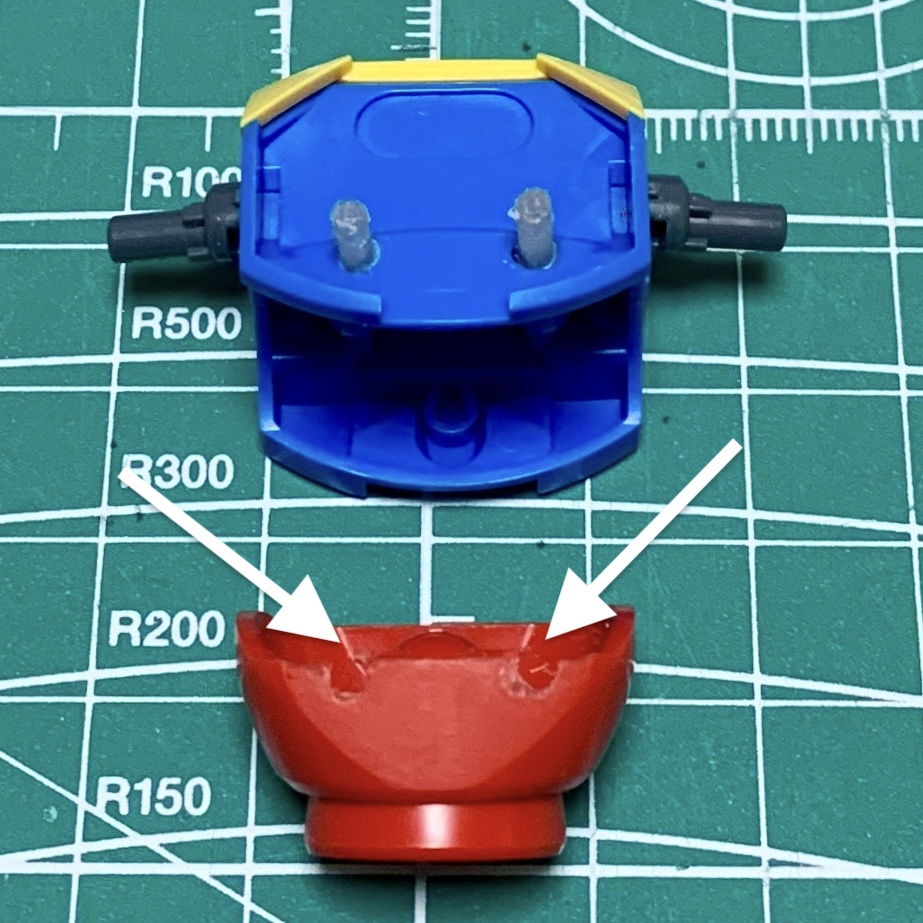

シャーシ製作

塗装

シャーシ関連パーツの塗装完了。改めて確認すると一体成形になったドライブシャフトが微妙に反っているためリアタイヤのアライメントが狂うことがわかりました。

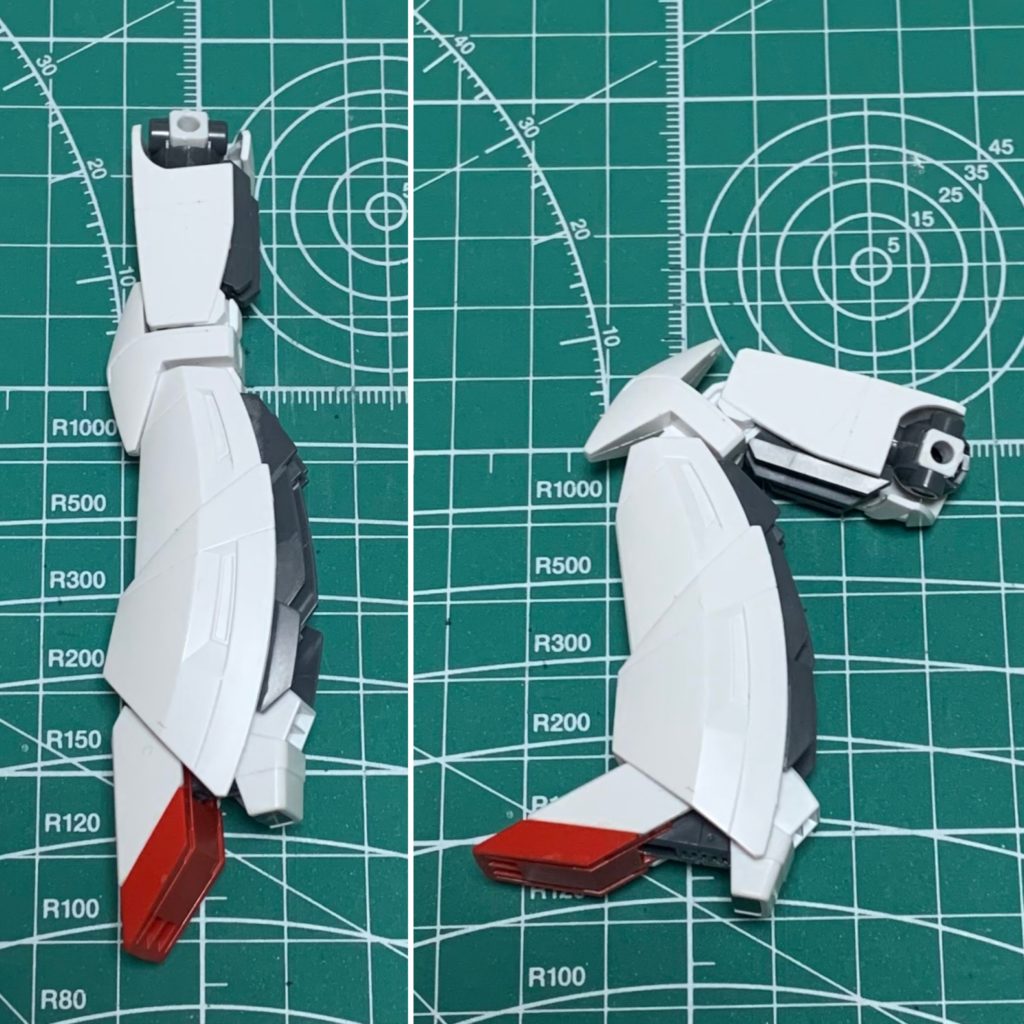

コクピット製作