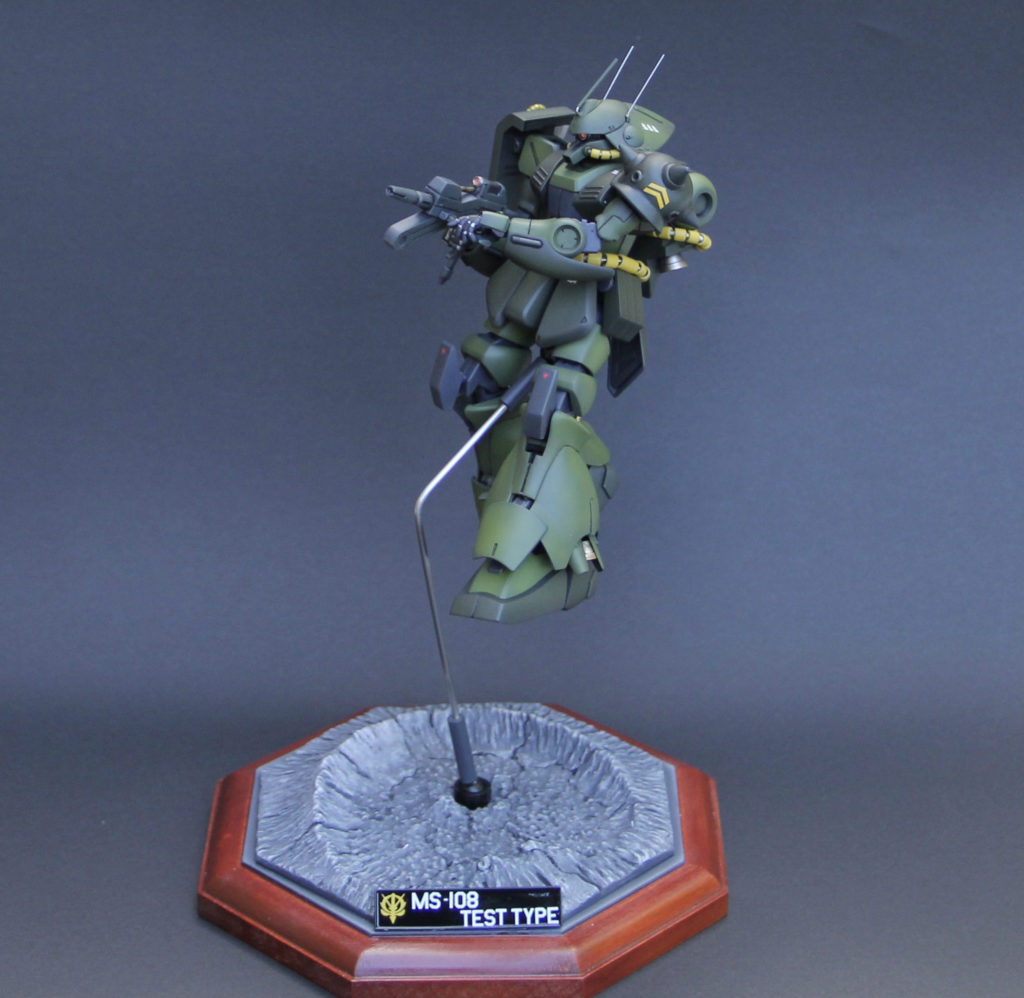

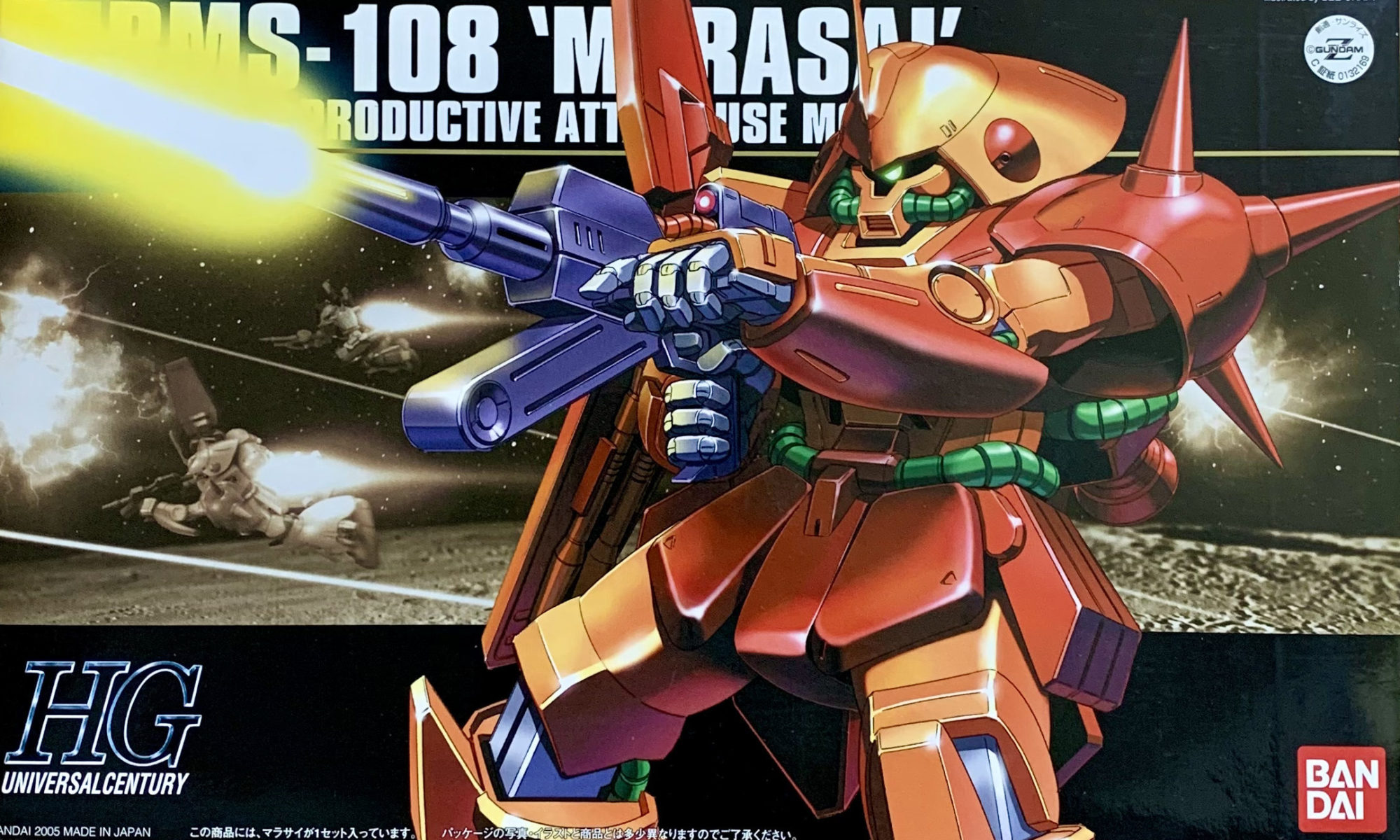

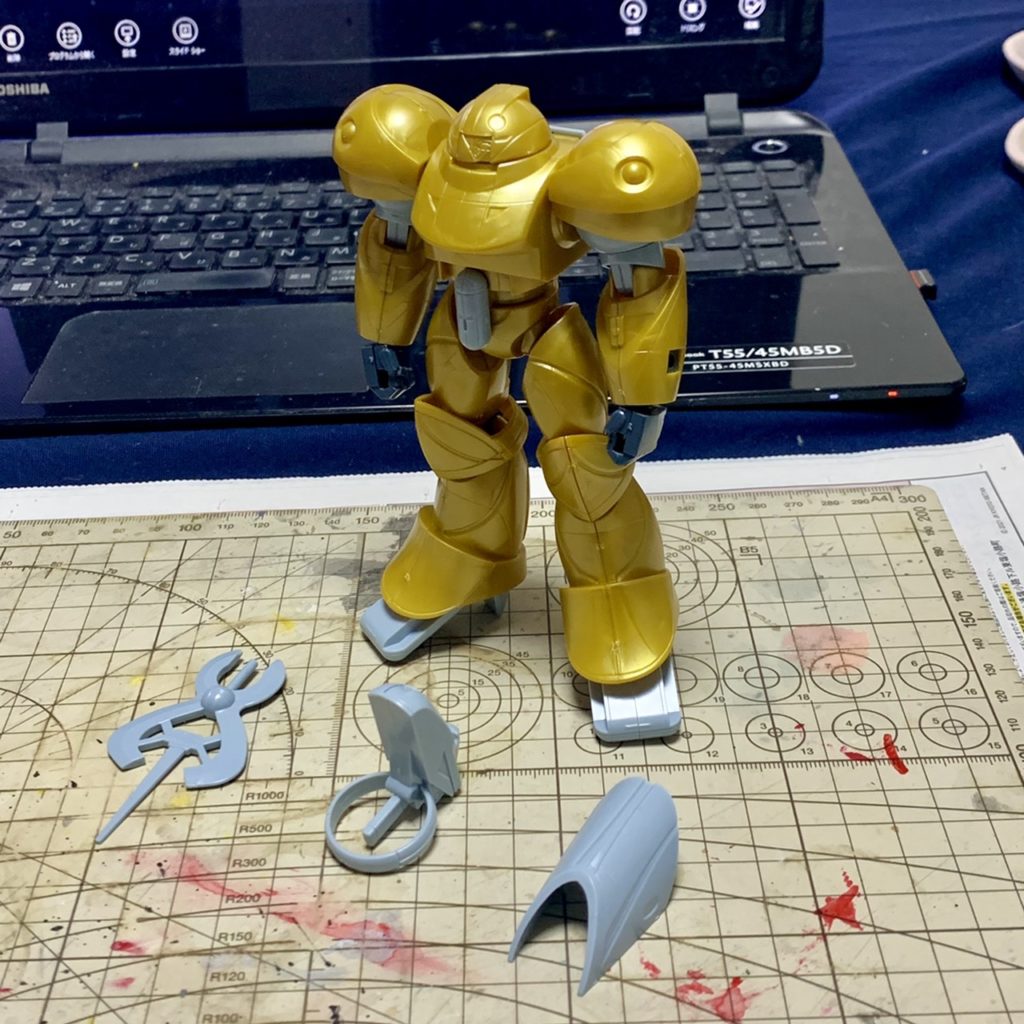

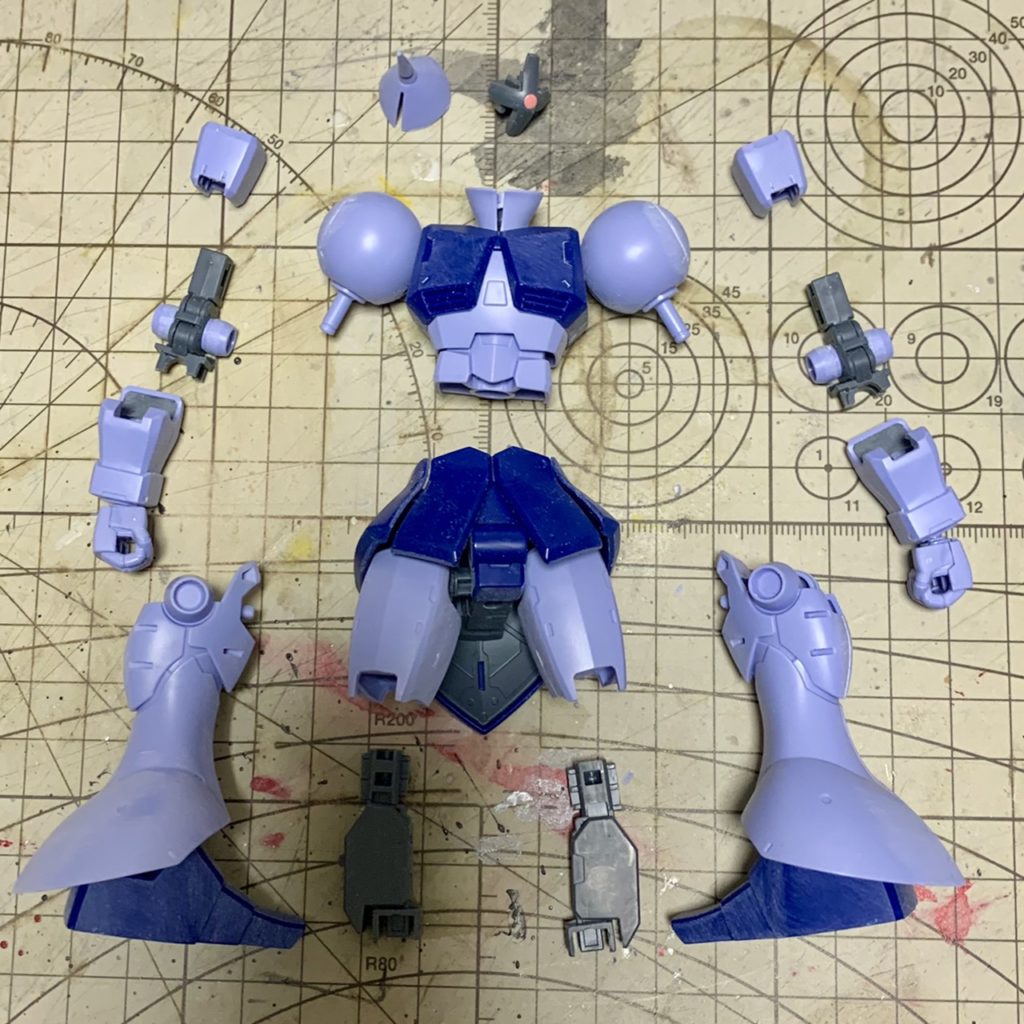

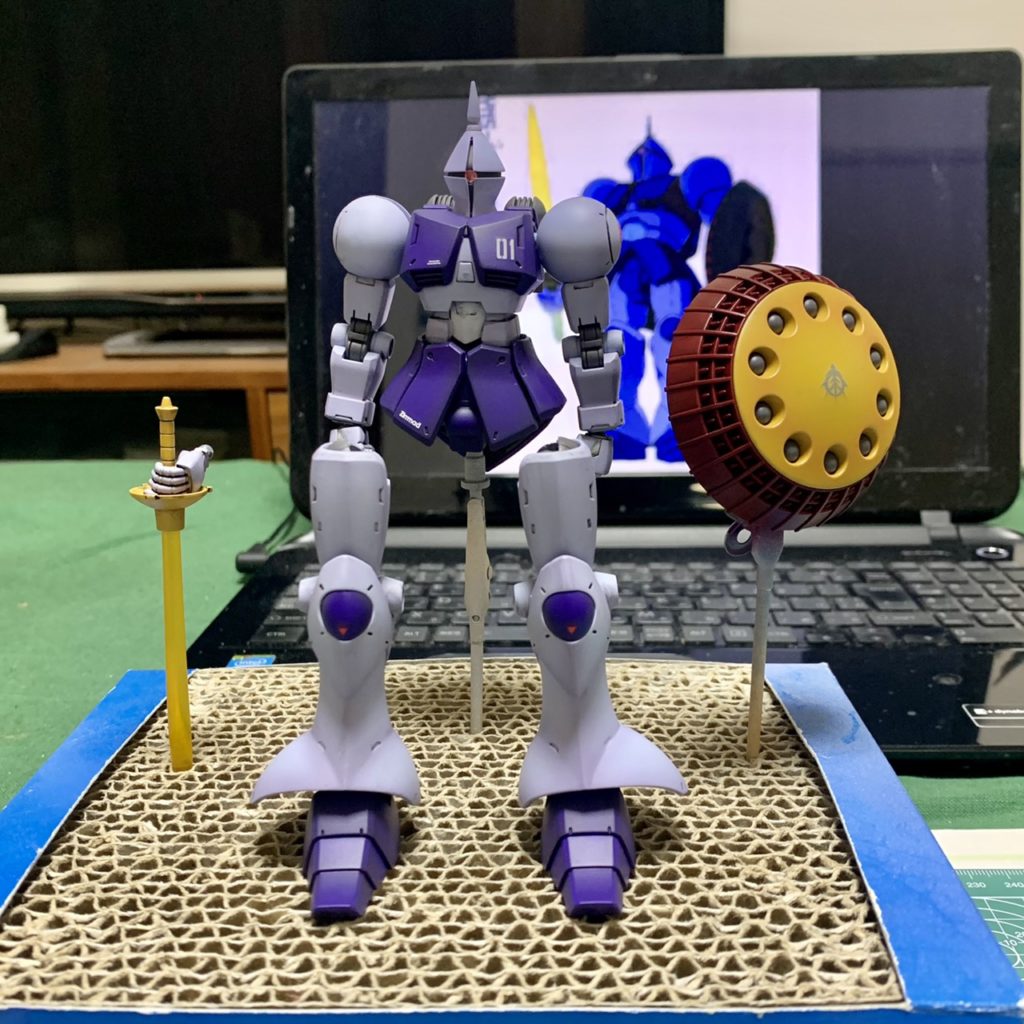

第24回オラザク参加用に製作開始。このキットを作るのは2回目で、旧キットを含めると3機目のマラサイになります。今回のテーマは1/100MGを参考にしつつ、ROBOT魂ver.A.N.I.M.Eのように設定画に準じたプロポーションと可動の両立です。Zガンダムの設定は完全無視で、ザクの正統後継機として一年戦争末期にジオンが開発した機体として仕上げる予定です。

キットレビュー

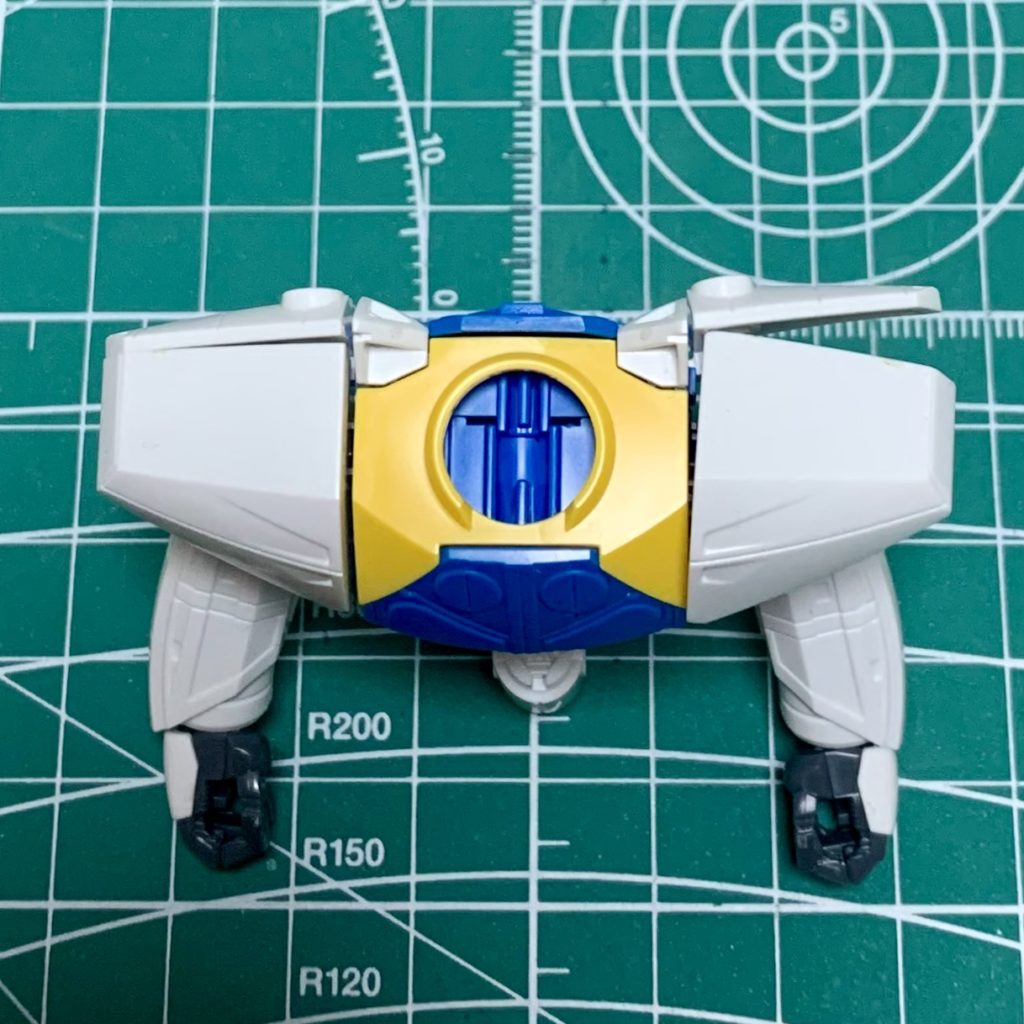

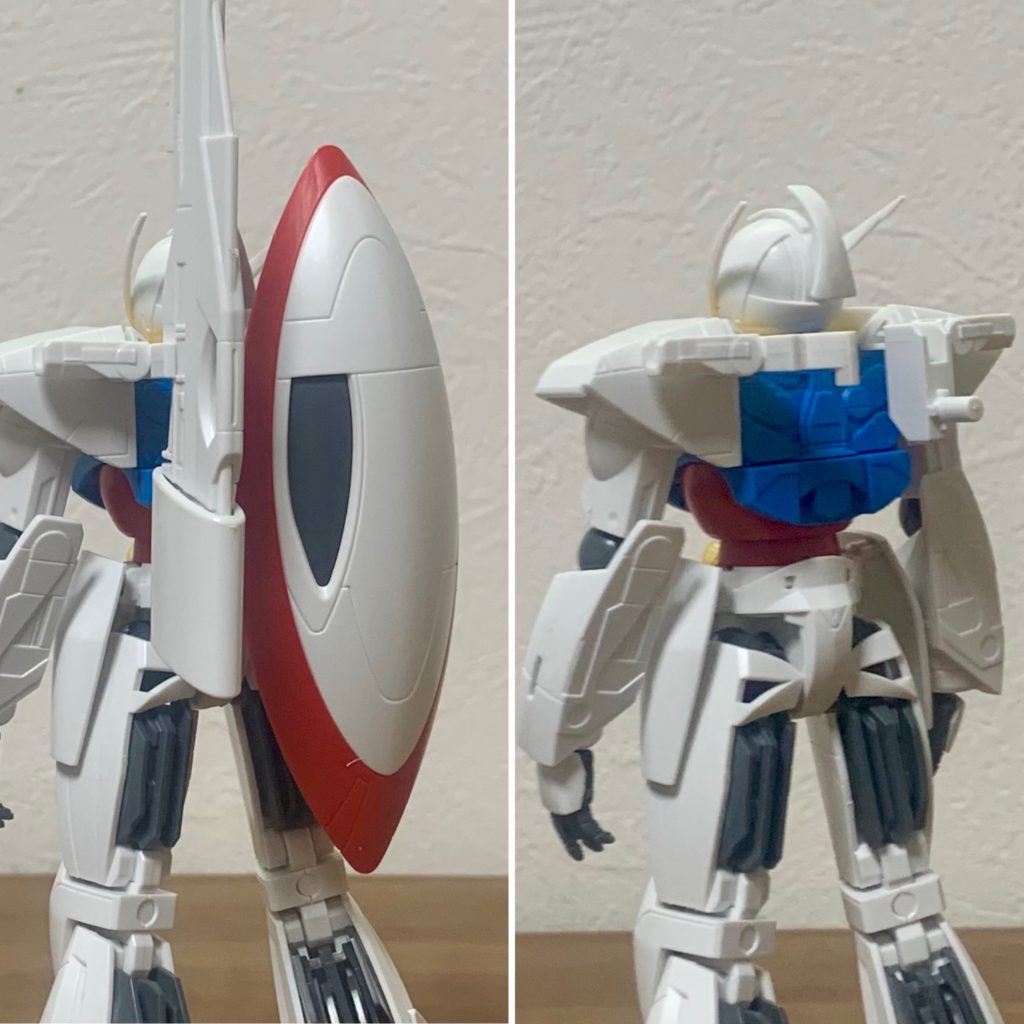

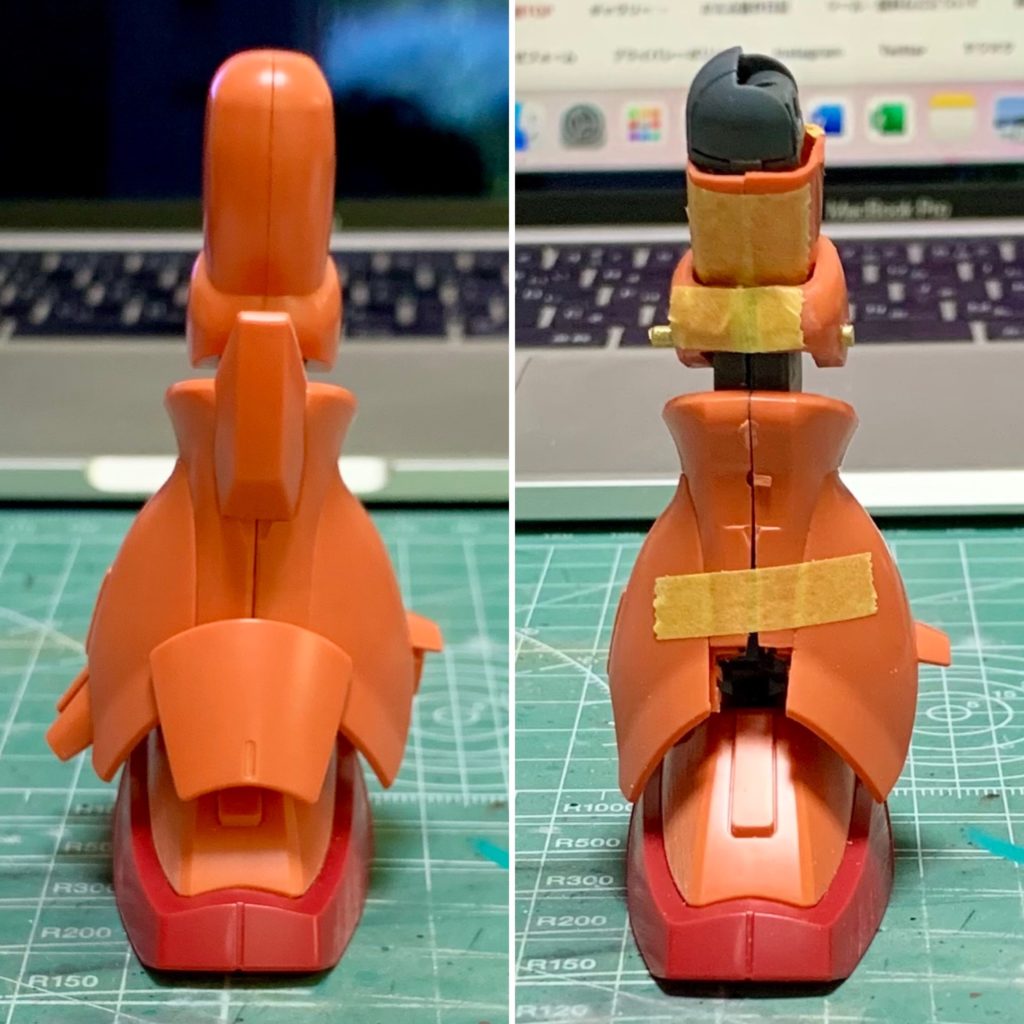

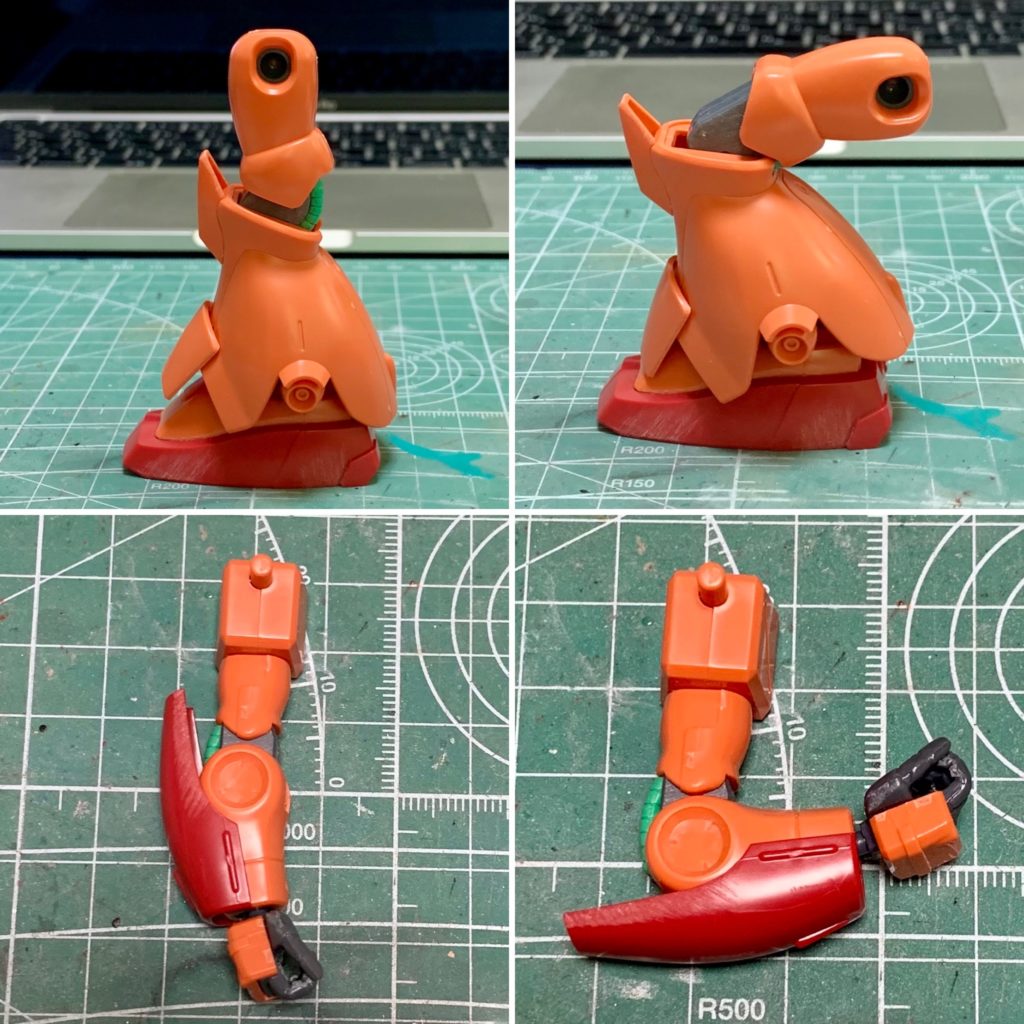

パチ組み状態と設定画を比較。組み立てやすさや可動性は旧キットと比べるとグッと進化していますが、初見で最もガッカリしたのはプロポーション!スネが太すぎるし胸が変に引っ込んでいる!HGUCシリーズにはなぜか上腕や太ももが細く、スネや足首が大きいと末端肥大症的なものが目立ちます。(ギラドーガとかゲルググとか・・・)以前はストレート組みで製作しましたが、今回はプロポーションと可動に徹底的にこだわってみたいと思います。

ヒザは二重関節で90°ほど曲がりますが、足首が動かないのであまり意味がありません。また、二重関節の上のほうがあまり動かないため、ヒザを曲げた状態がなんとなく不自然に見えます。

ヒジ関節は一軸ですが、可動範囲も十分で曲げた状態も自然です。

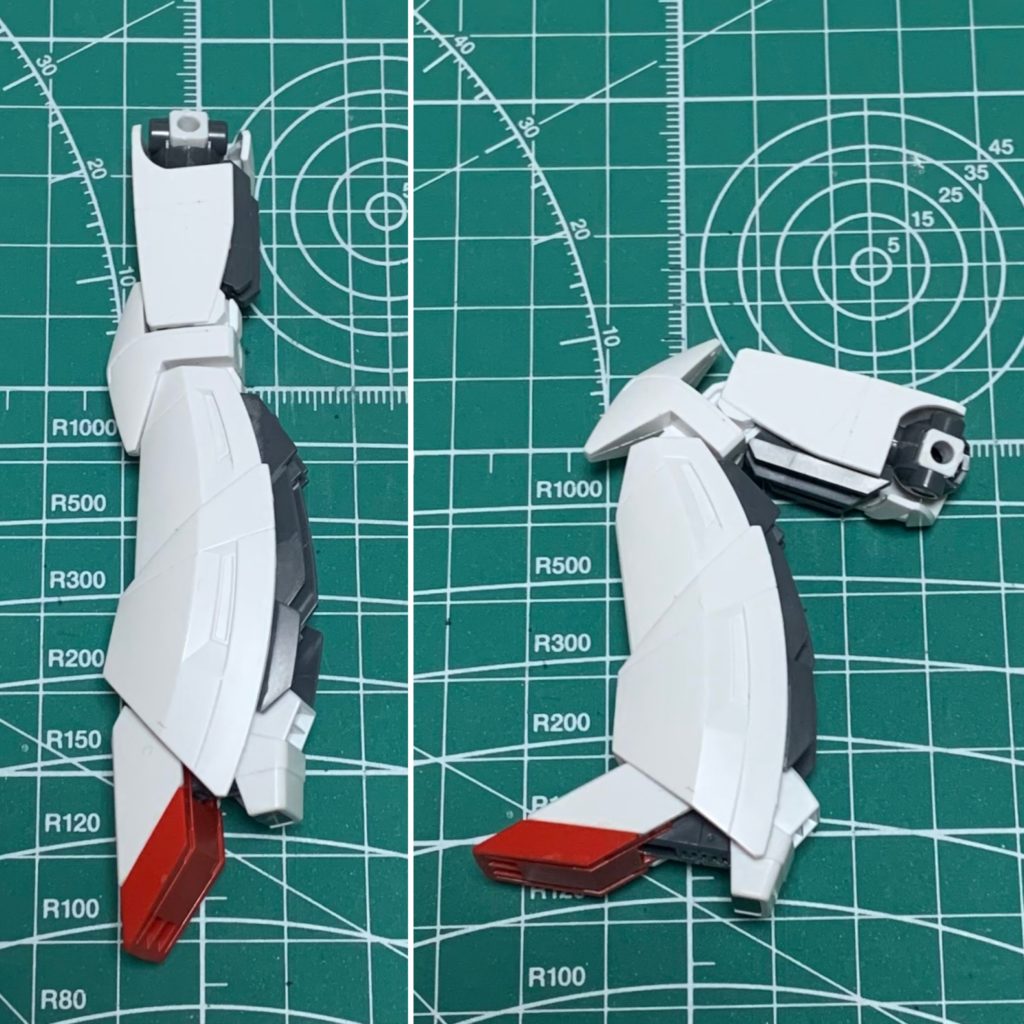

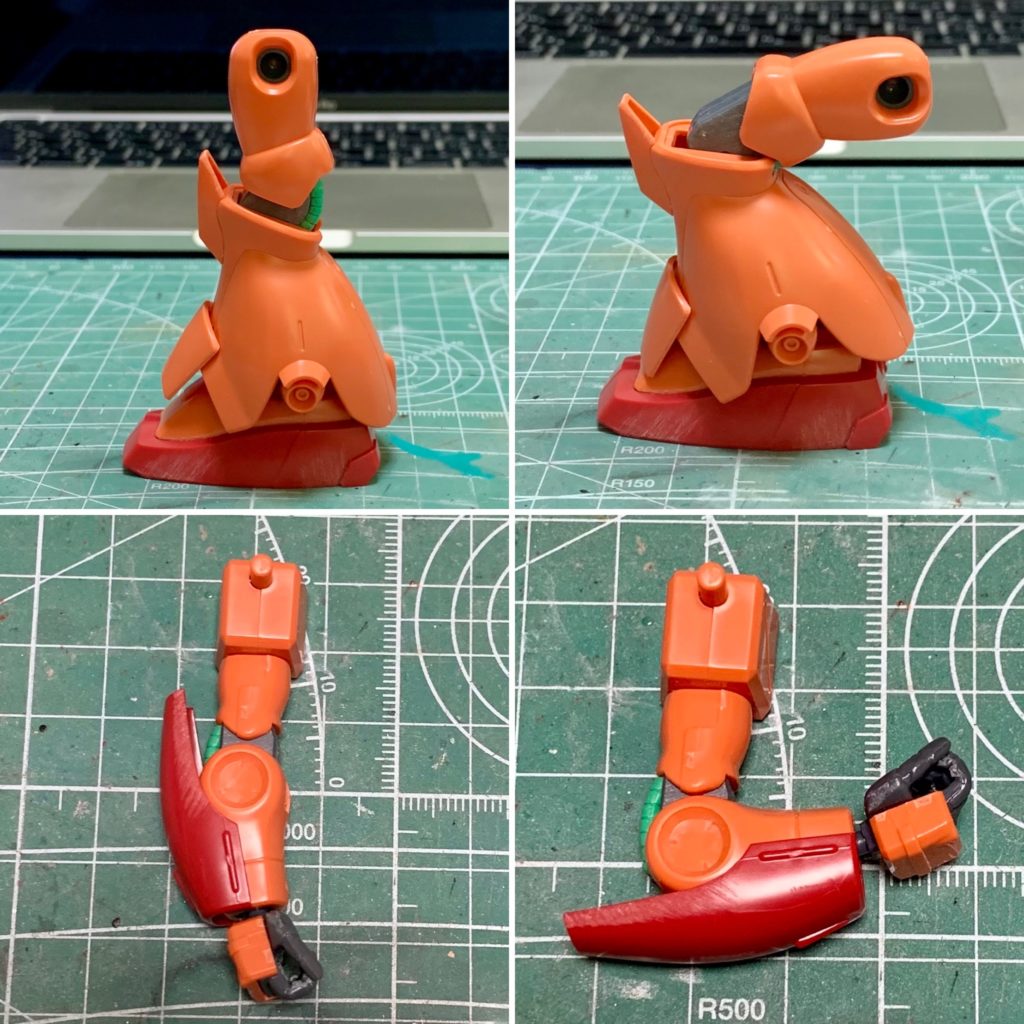

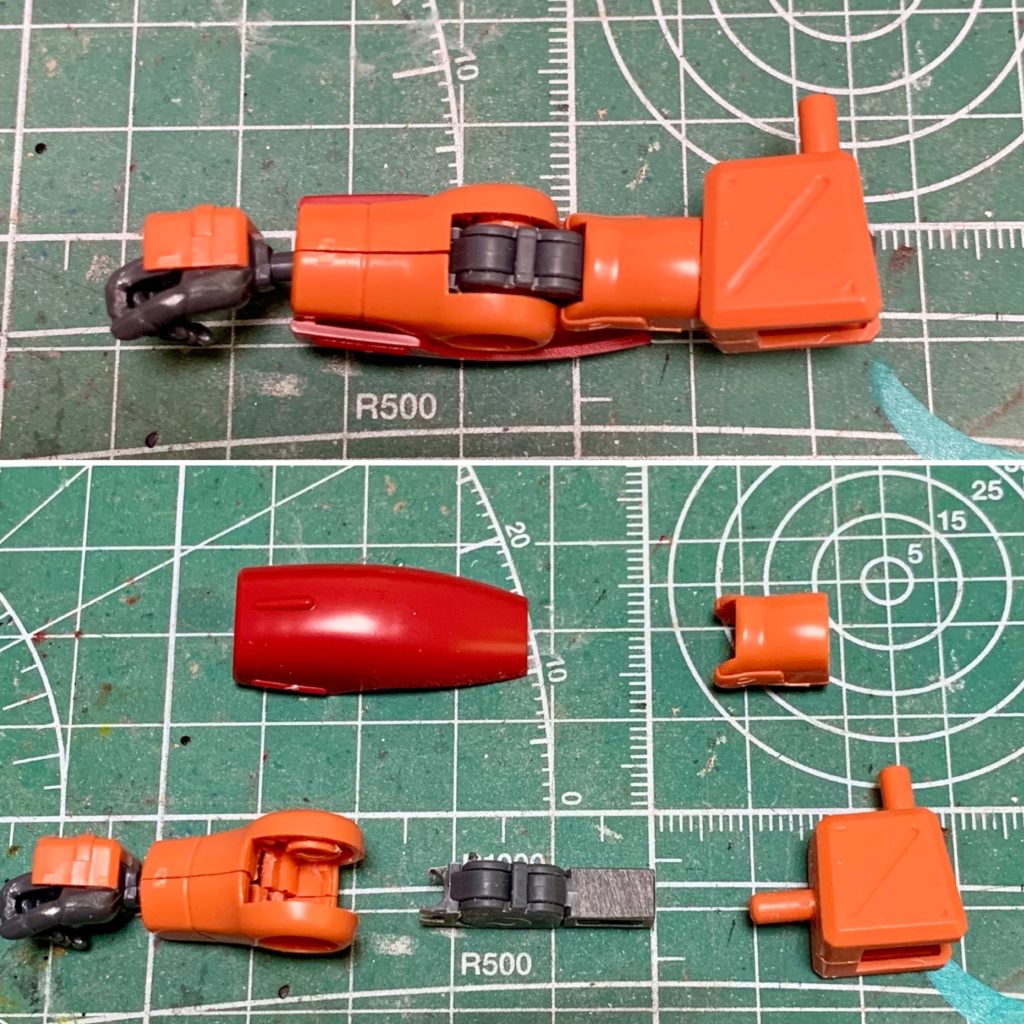

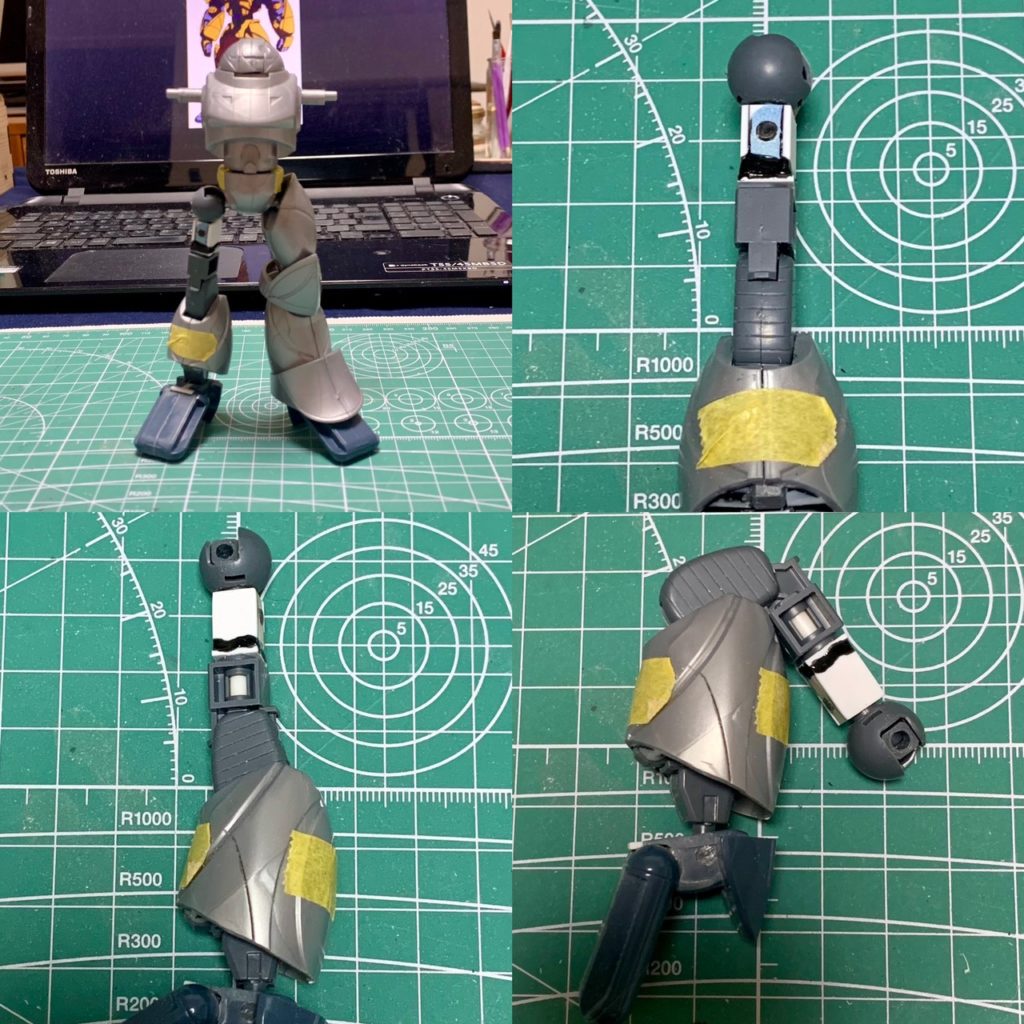

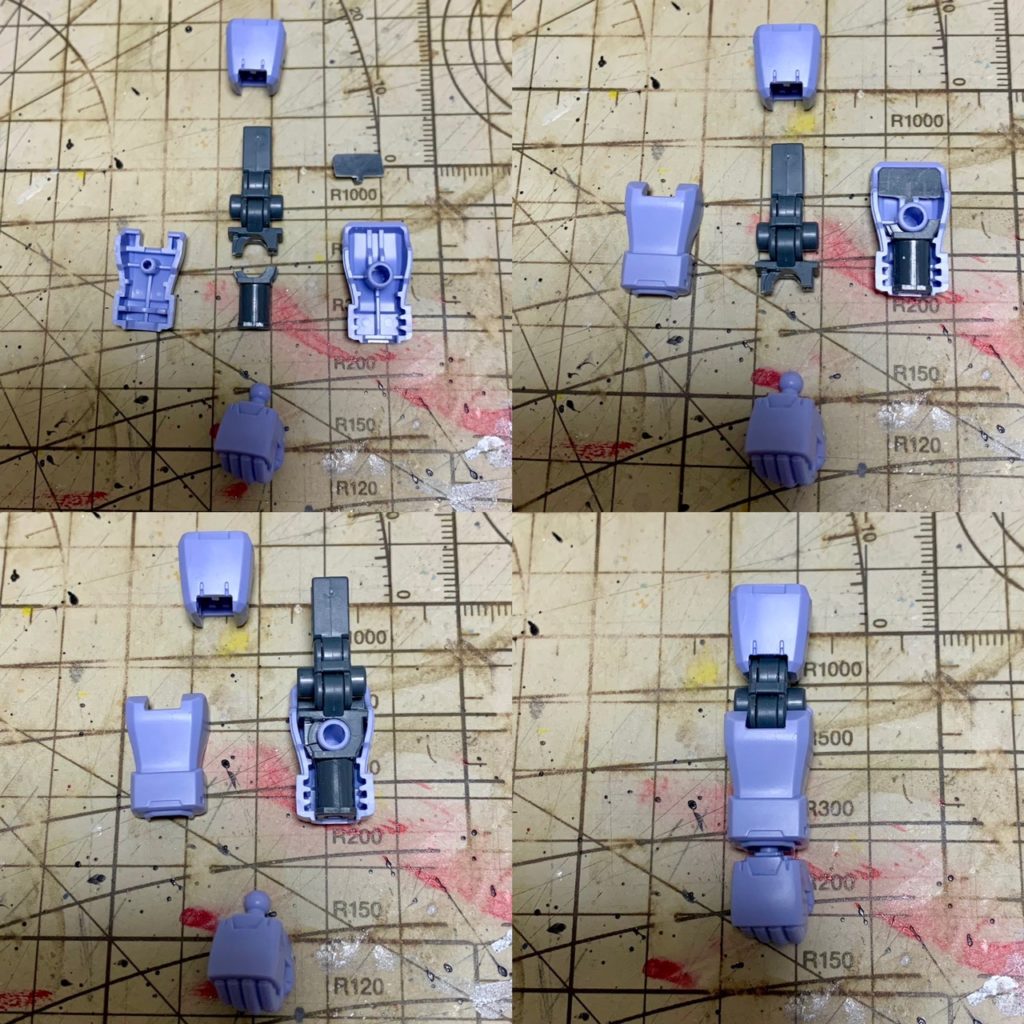

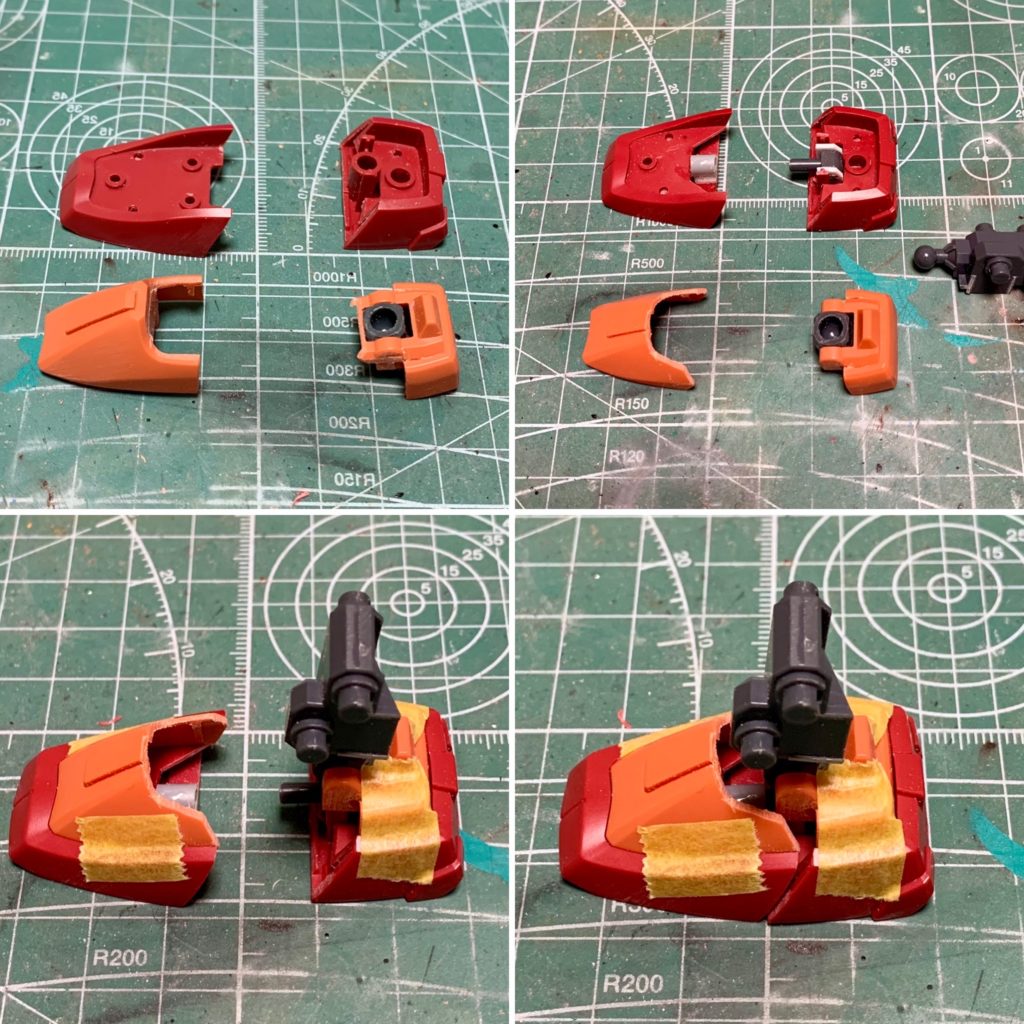

脚部の改造

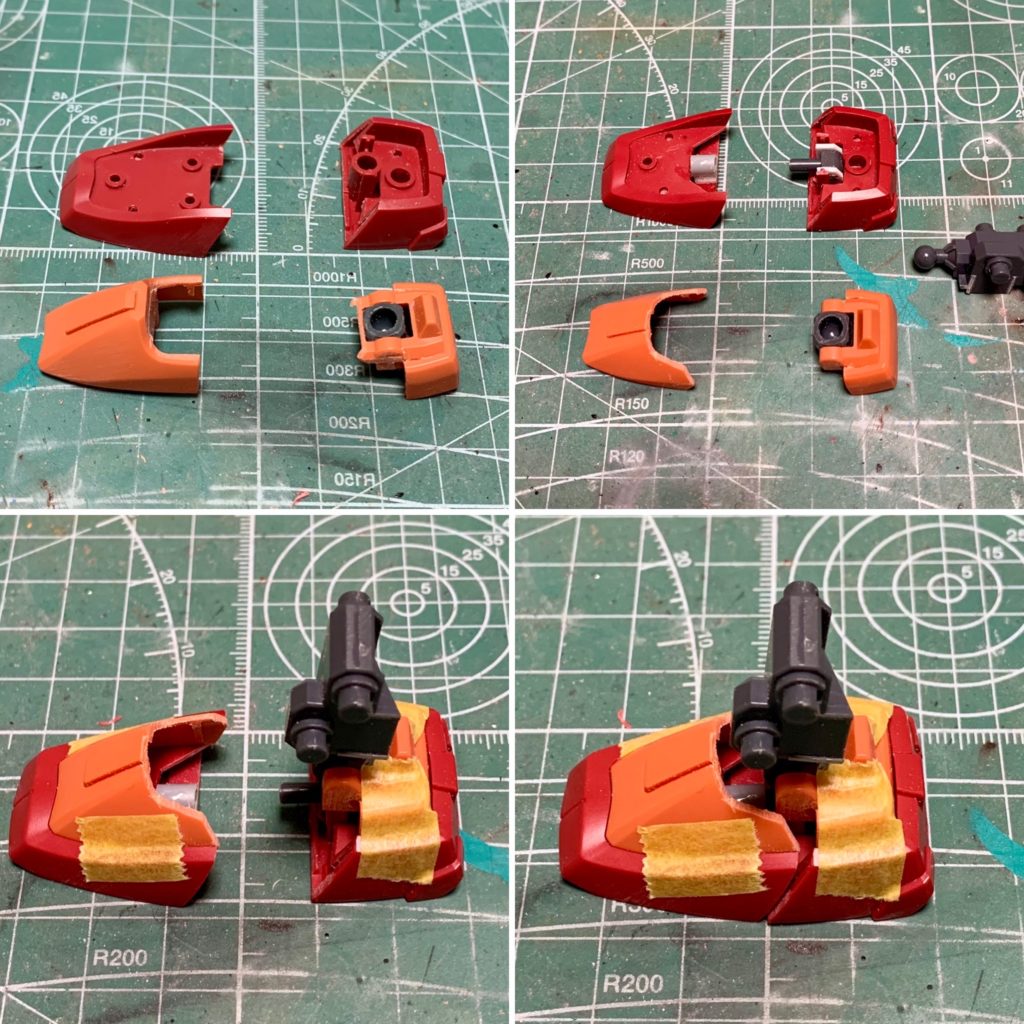

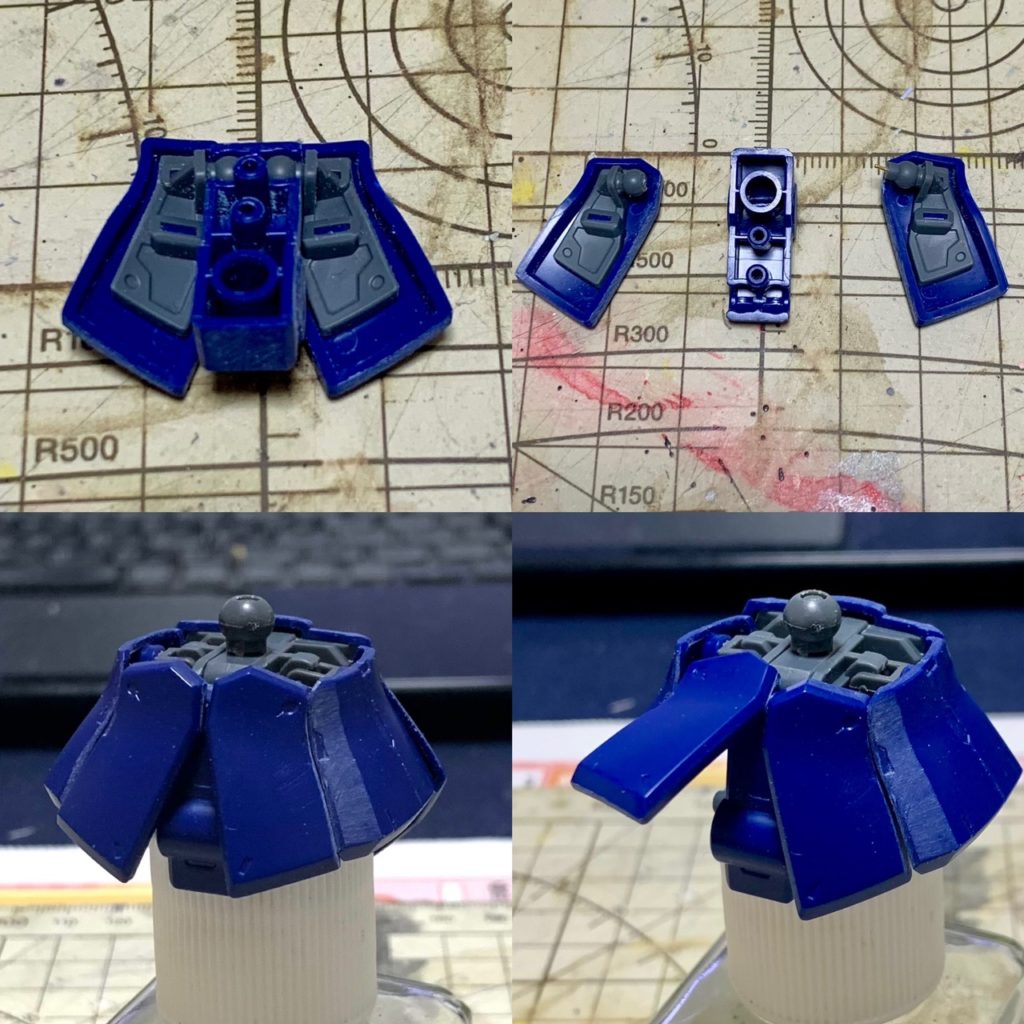

サイズや形状がピッタリだったので、脚にHGUC197ギャンのフレームを組み込むことにしました。フレームが若干長いため太ももが2mmほど長くなりました。

太ももの下部は関節に干渉しないで独立可動するように、左右で1mm、前後に1.5mm延長。関節との接続には3mmのネオジム磁石を使用しました。

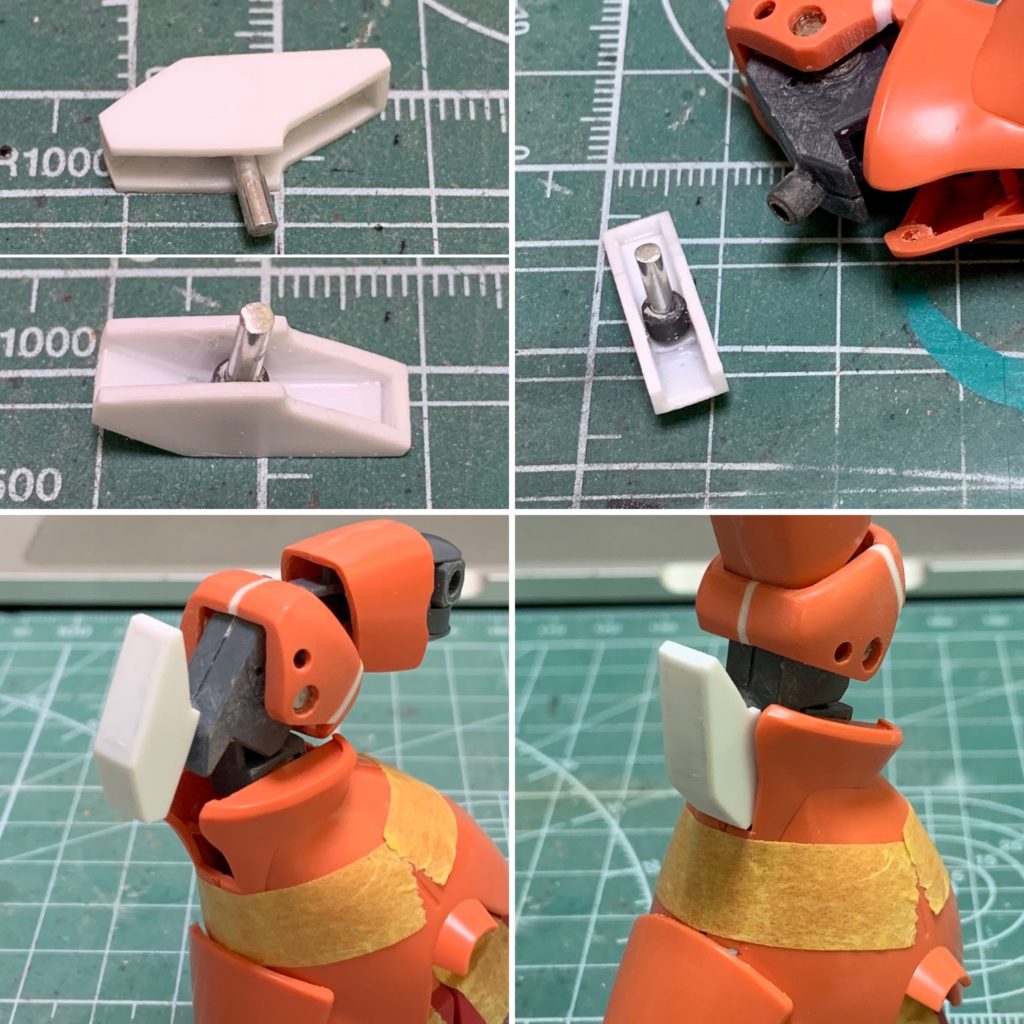

1mmプラ板の箱組みでヒザアーマーを新造し2mmアルミ線でヒザ関節に接続。スネに切り欠きを入れてアーマーがピッタリおさまるようにしました。ヒザを曲げるとヒザ関節がスカスカに見えるので、なにかディティールを入れたほうがよさそうです。

スネ内部のバーニアパーツの受けが足首に干渉するので、受けの部分を全てくりぬき。外側のバーニア基部は3mmプラ角棒に置き換え、内側はフレームから切り取ってスネの内側に直接固定しました。

スネは前面の接着線をクサビ状に削って強引に幅ヅメ。スネが下に向かってしぼられましたが、内部をくり抜いたおかげで足首の左右スウィングに影響はありません。せっかくヒザがよく曲がるようになったので、足首の前後可動も広げたいところです。

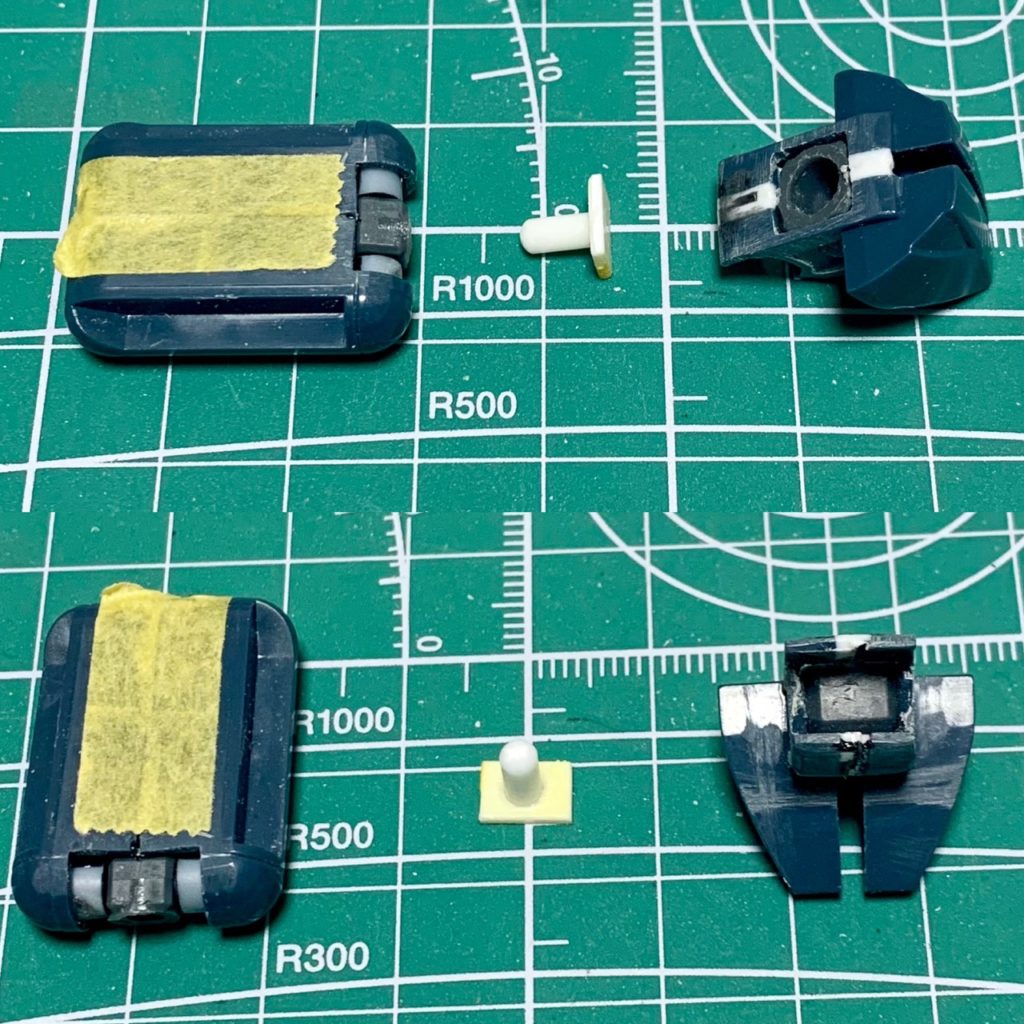

足首を前後に分割し、前のスリッパを分割線から3mmほどカットして小型化。後ろのスリッパにポリキャップを仕込んでつま先可動ができるように加工しました。

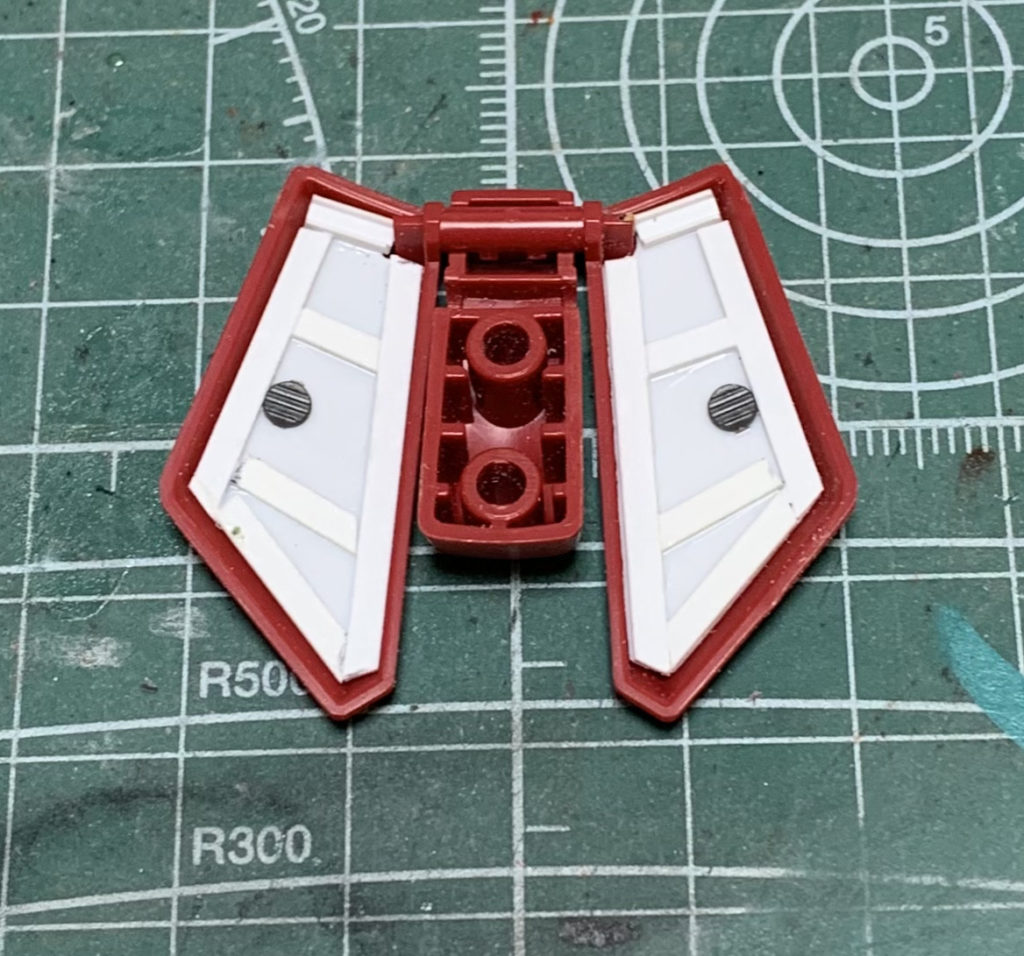

足首アーマーはコトブキヤのABSユニットWジョイントを使用。最初はスプリング接続で試作しましたが、こちらの方式に変更。やはりちゃんとヒンジがあってヒコヒコ動かせるほうが気持ちがいいですもんね。

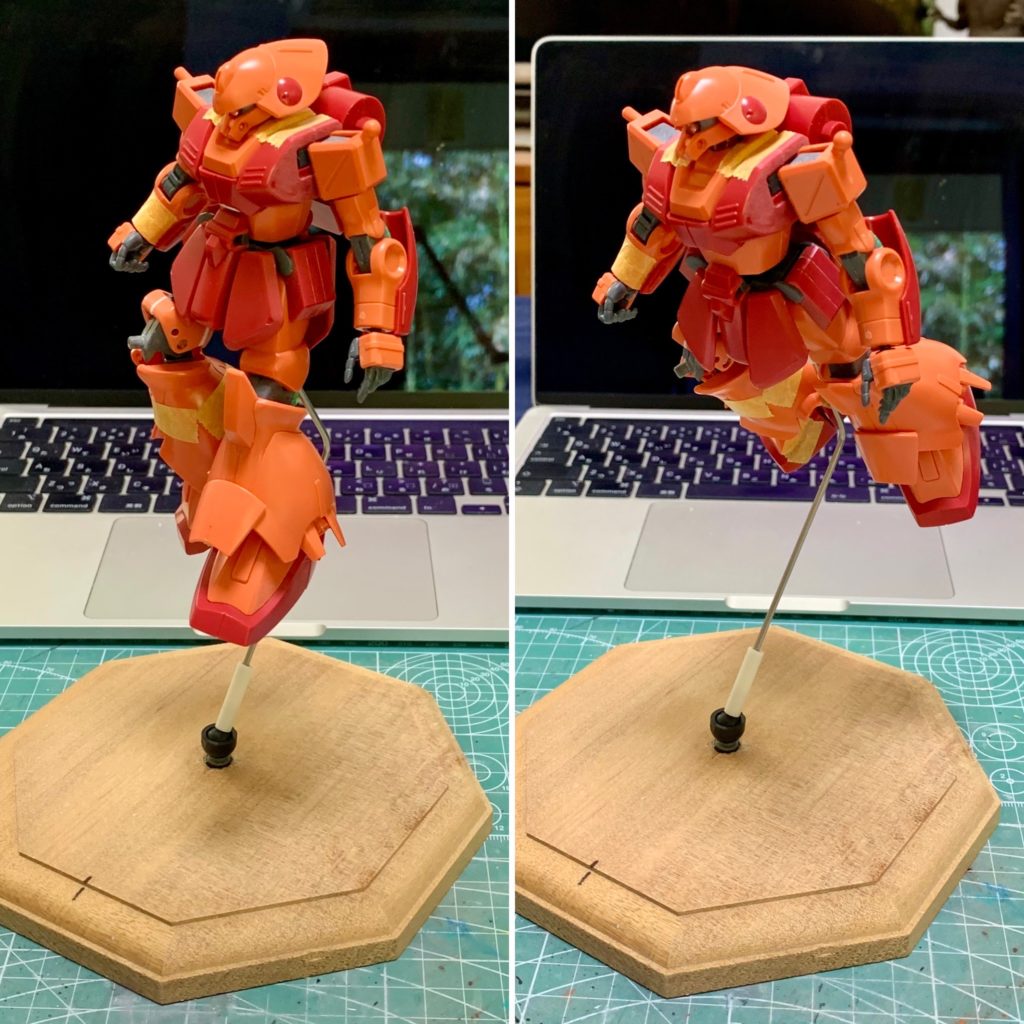

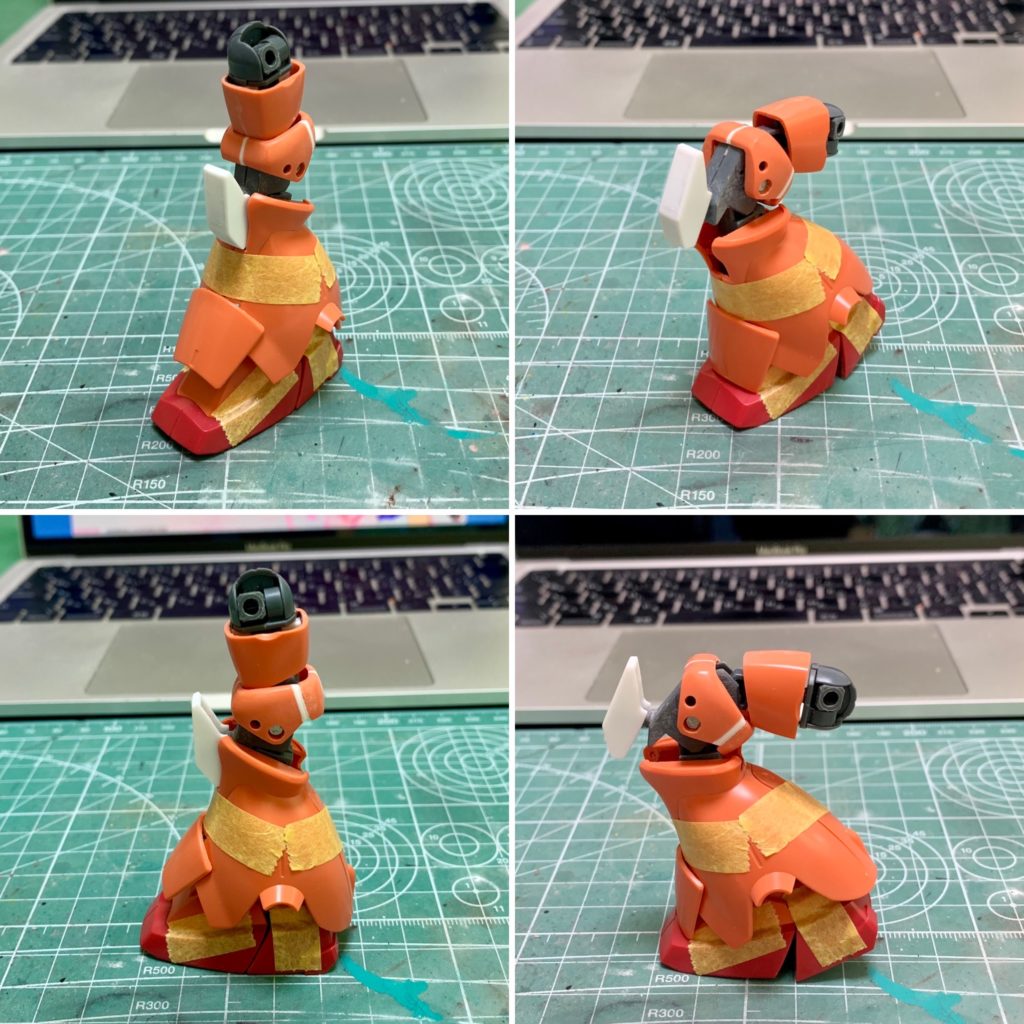

脚部の改造完了!(`・∀・´)

かなり自然に深く足を曲げられるようになりました。足首を小型化したので、足首アーマーの可動はあまり意味がなくなりました。(T ^ T)

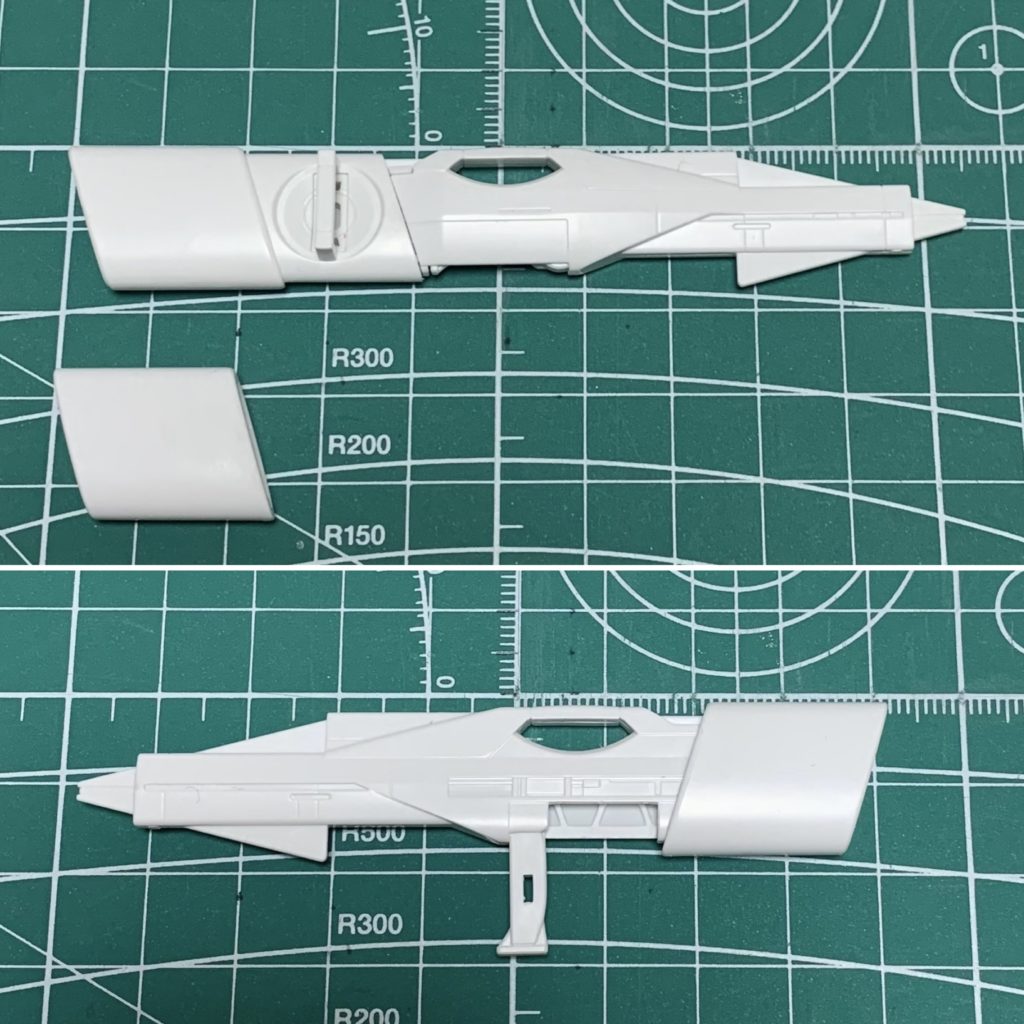

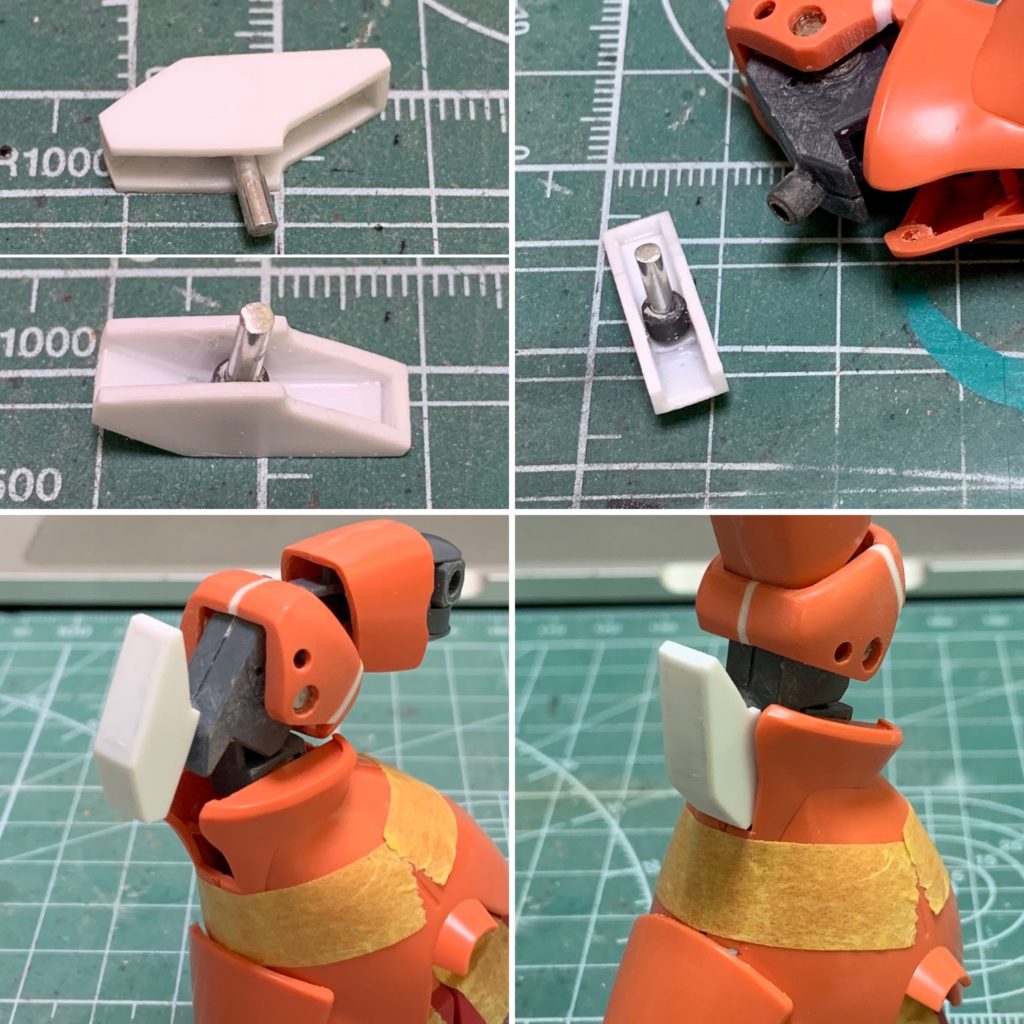

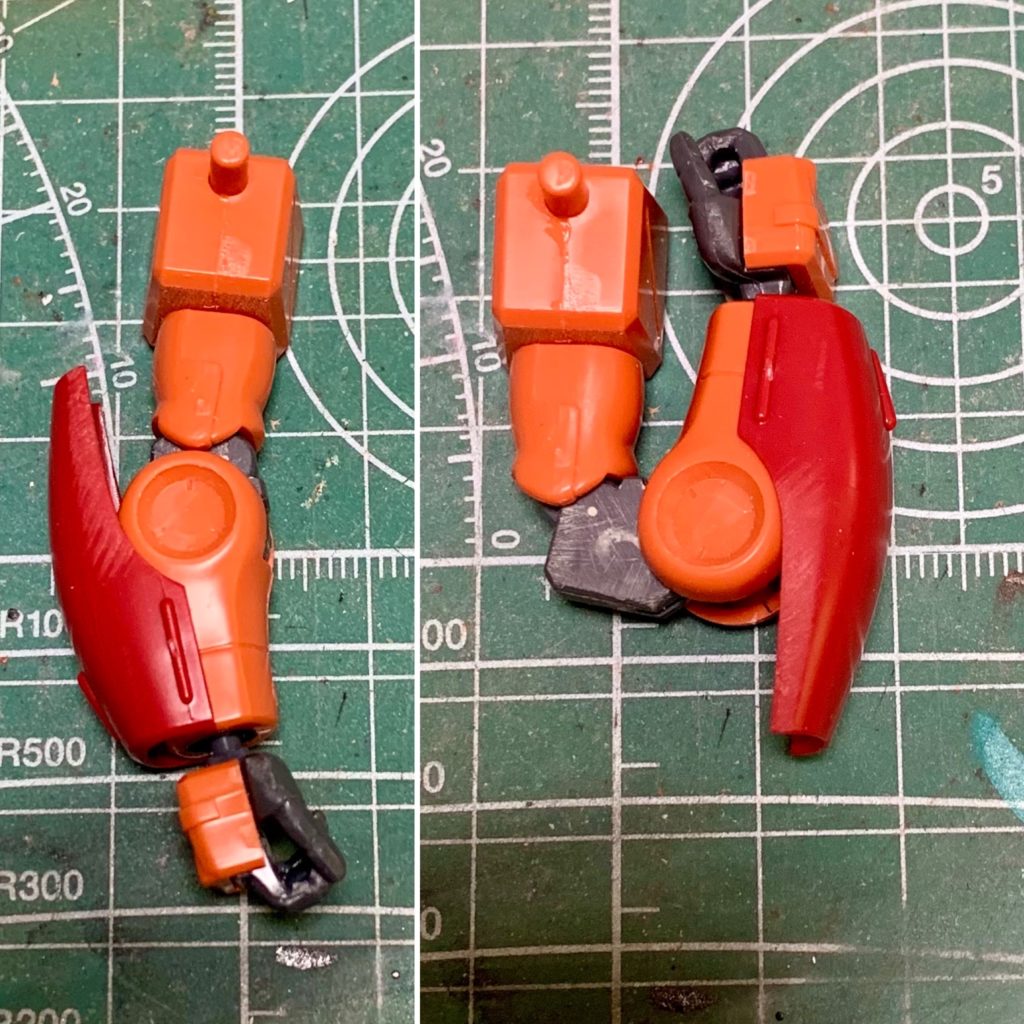

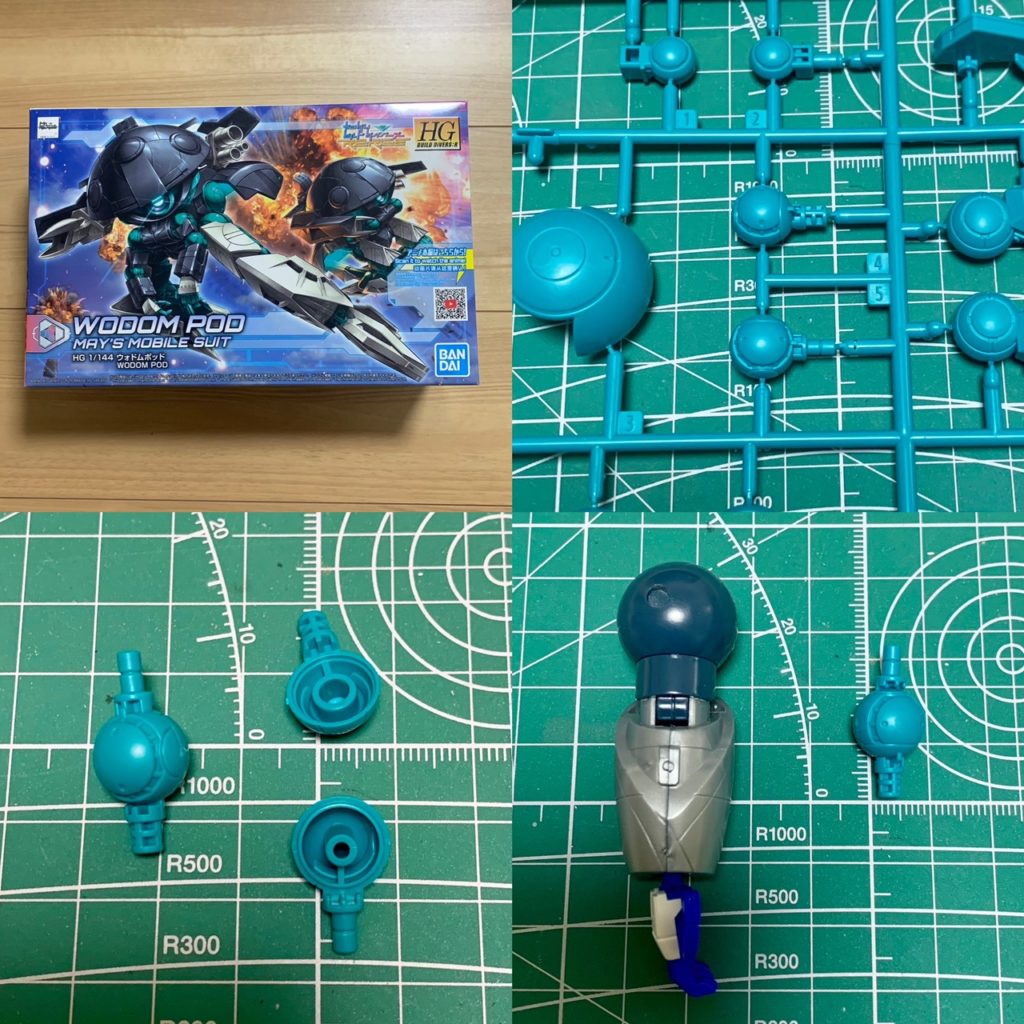

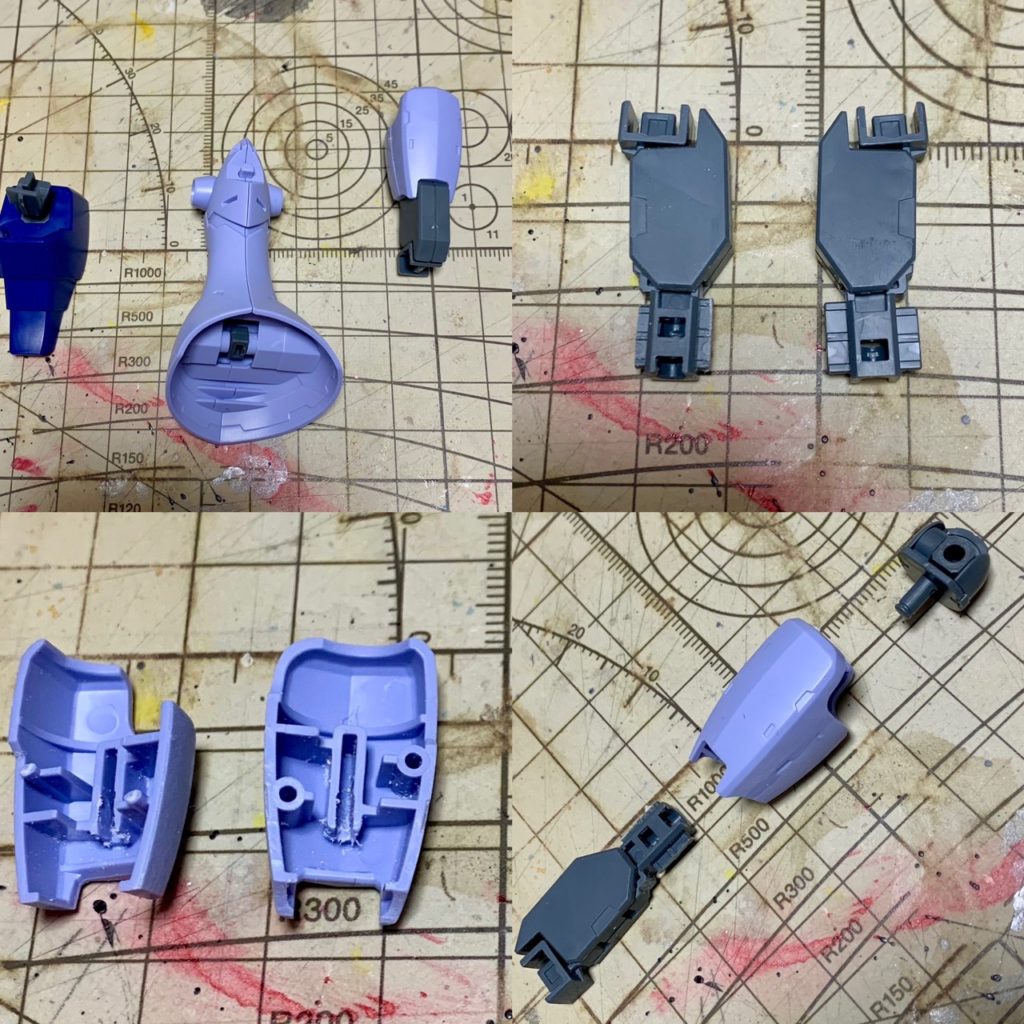

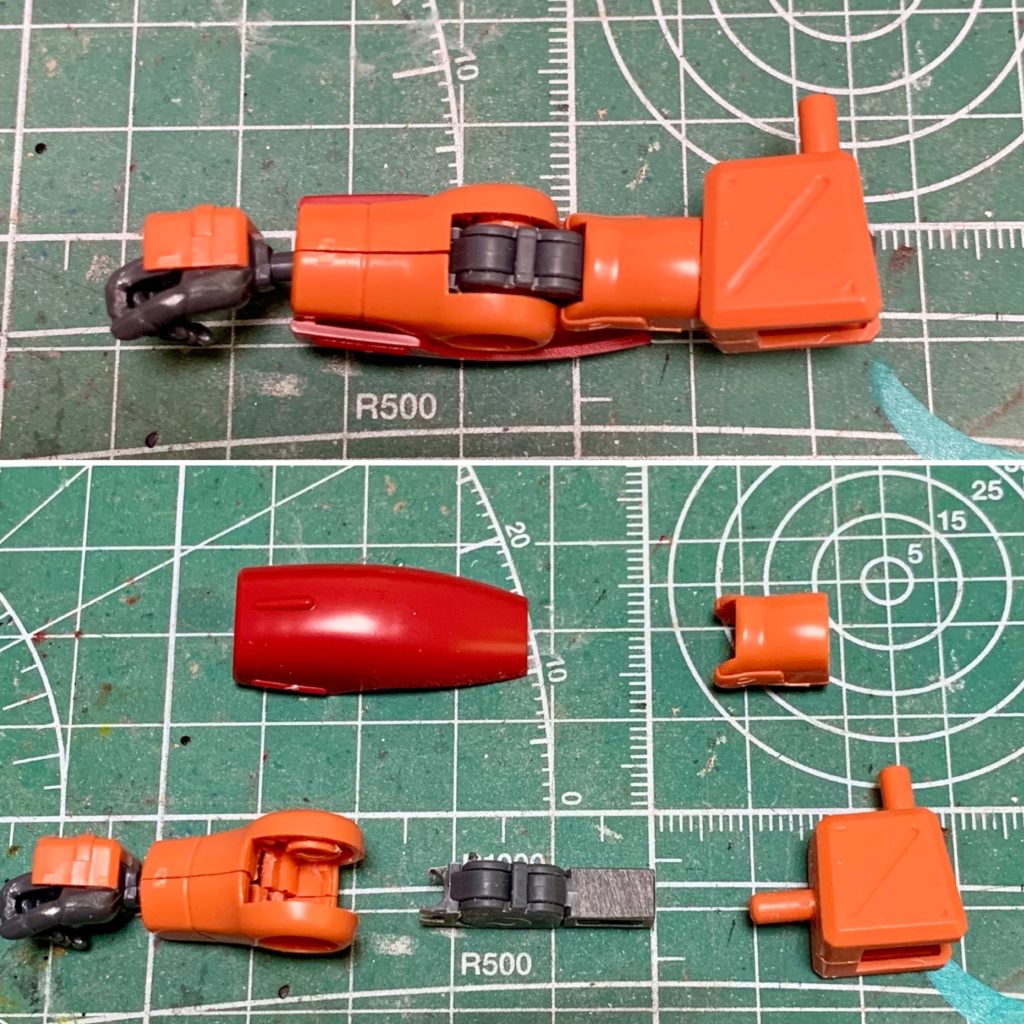

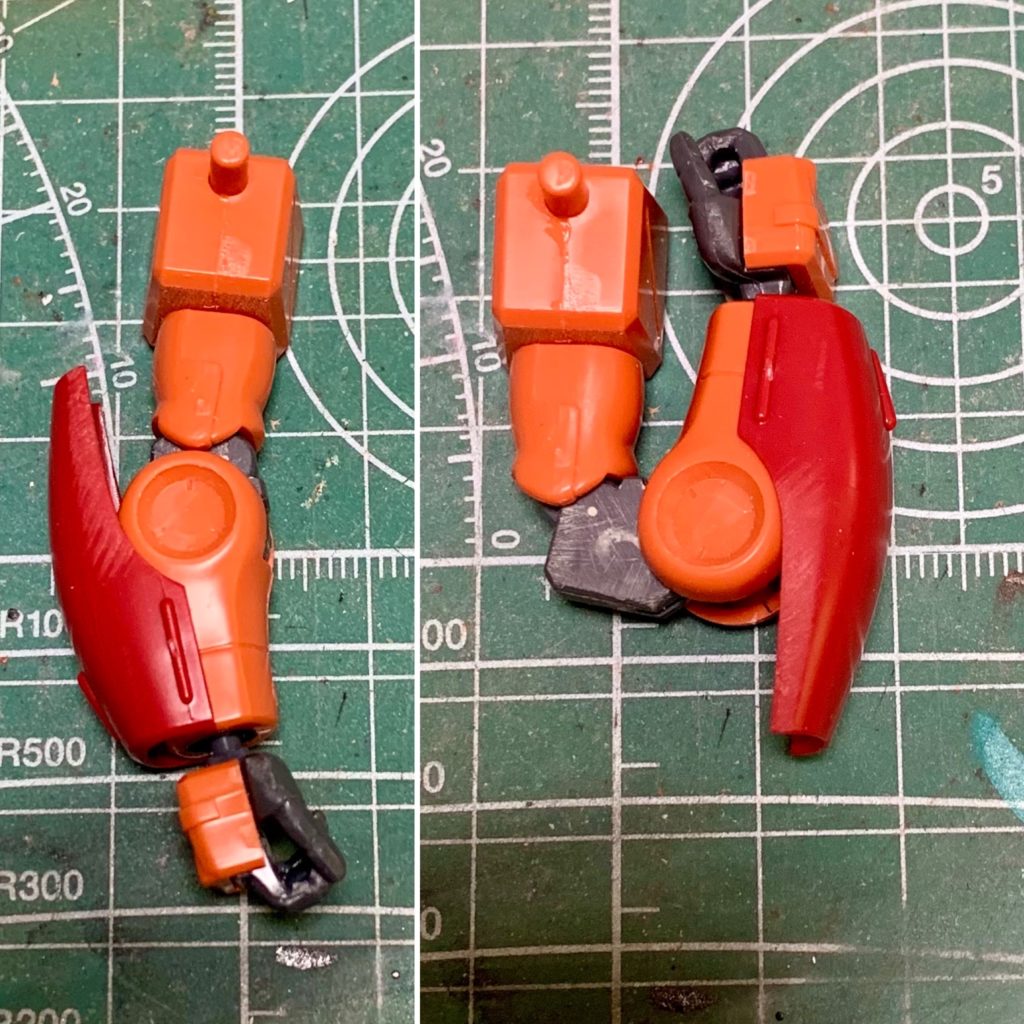

腕部の改造

腕は無改造でも良かったのですが、せっかくギャンのキットをツブしてしまったので、ヒジ関節も移植することにしました。関節のモールドもノーマルよりカッチョいいかな?(^O^)

関節と下腕の接続は接着でもよかったのですが、メンテナンス性を考えて脱着式で作製。ヒジ関節に接続用のダボを新造し、下腕内部にポリキャップを仕込みました。

関節部が丸出しになるのはどうかと思いますが、180°近く曲がるようになりました。

手首関節の丸棒が目立つので、ポリキャップを一段深い位置に押し込んでスキ間をせまくしました。可動する時にはポリキャップを引き出して元に位置にもどすこともできます。

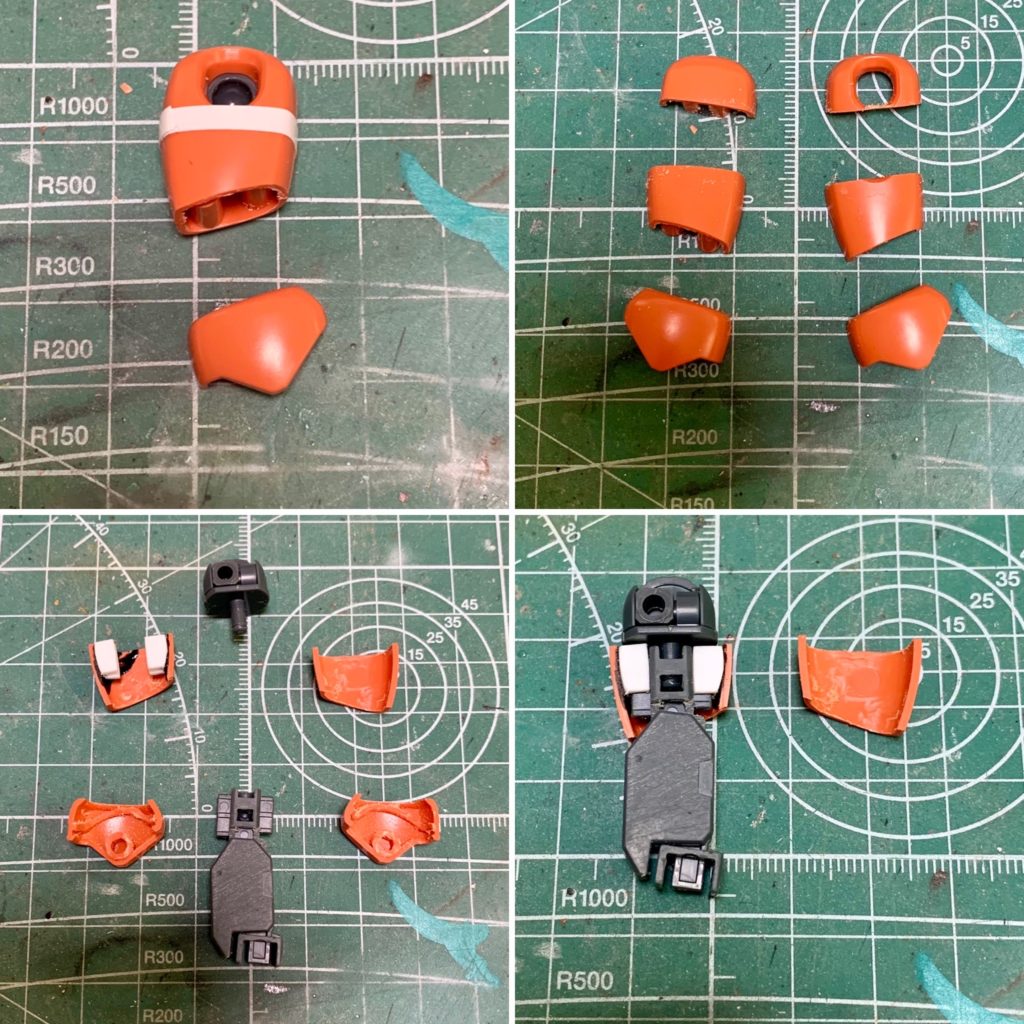

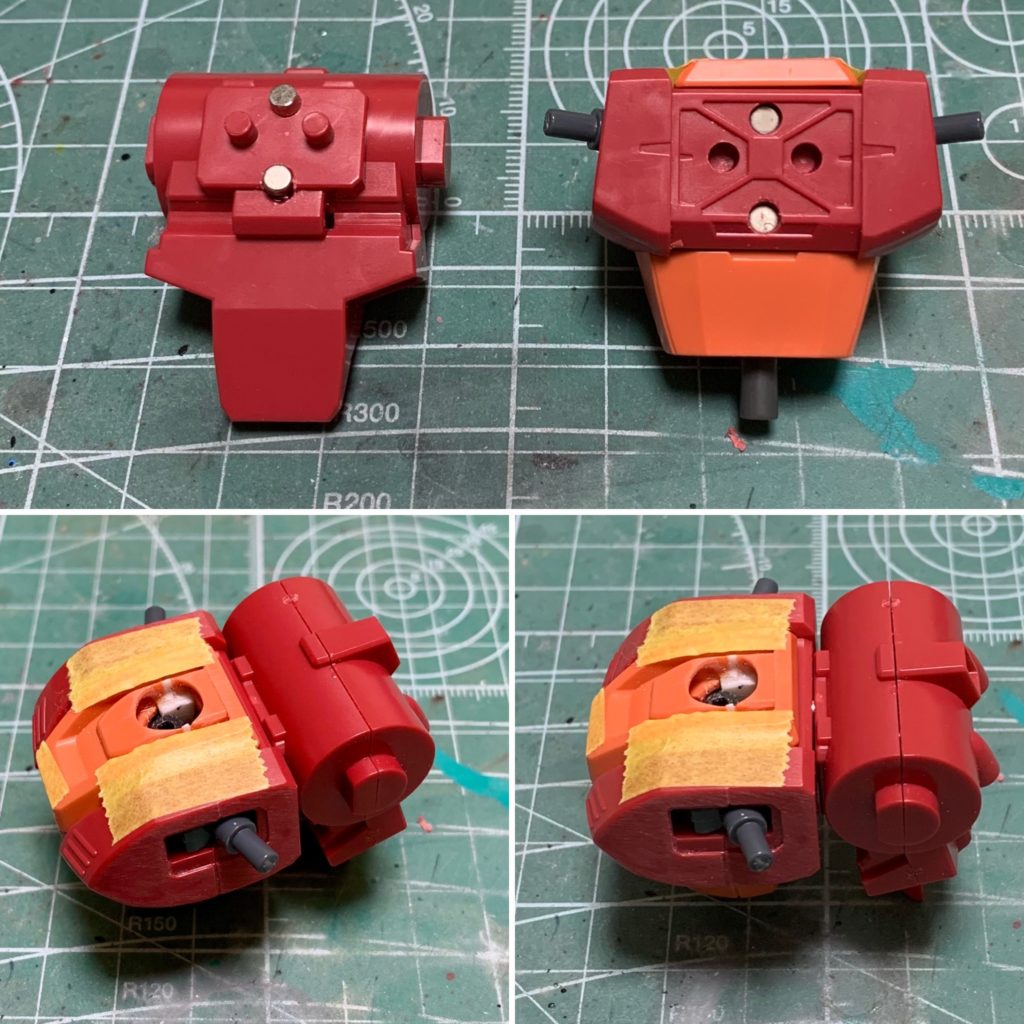

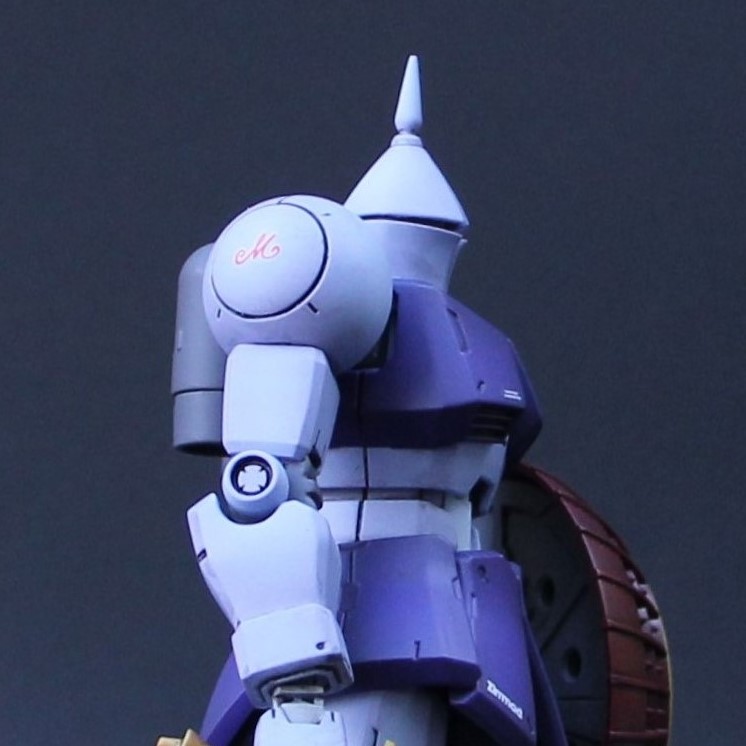

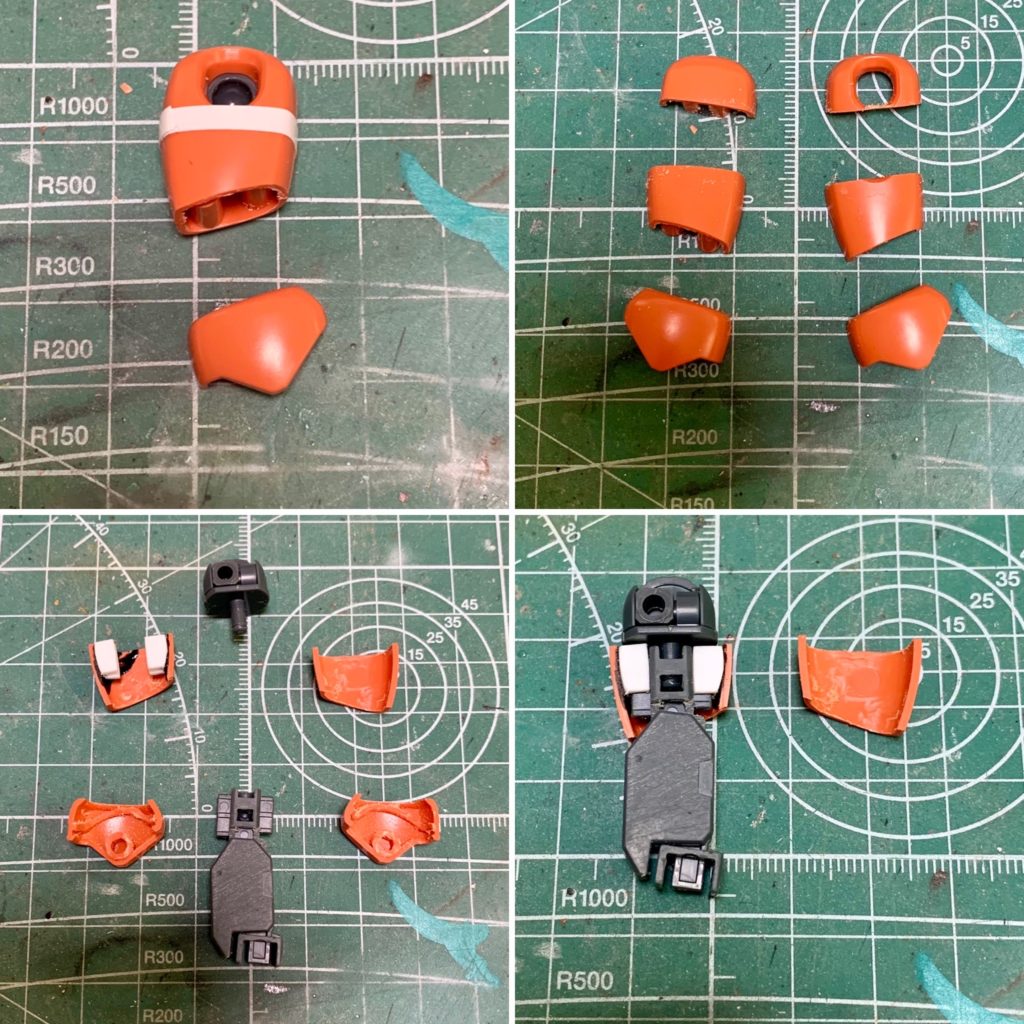

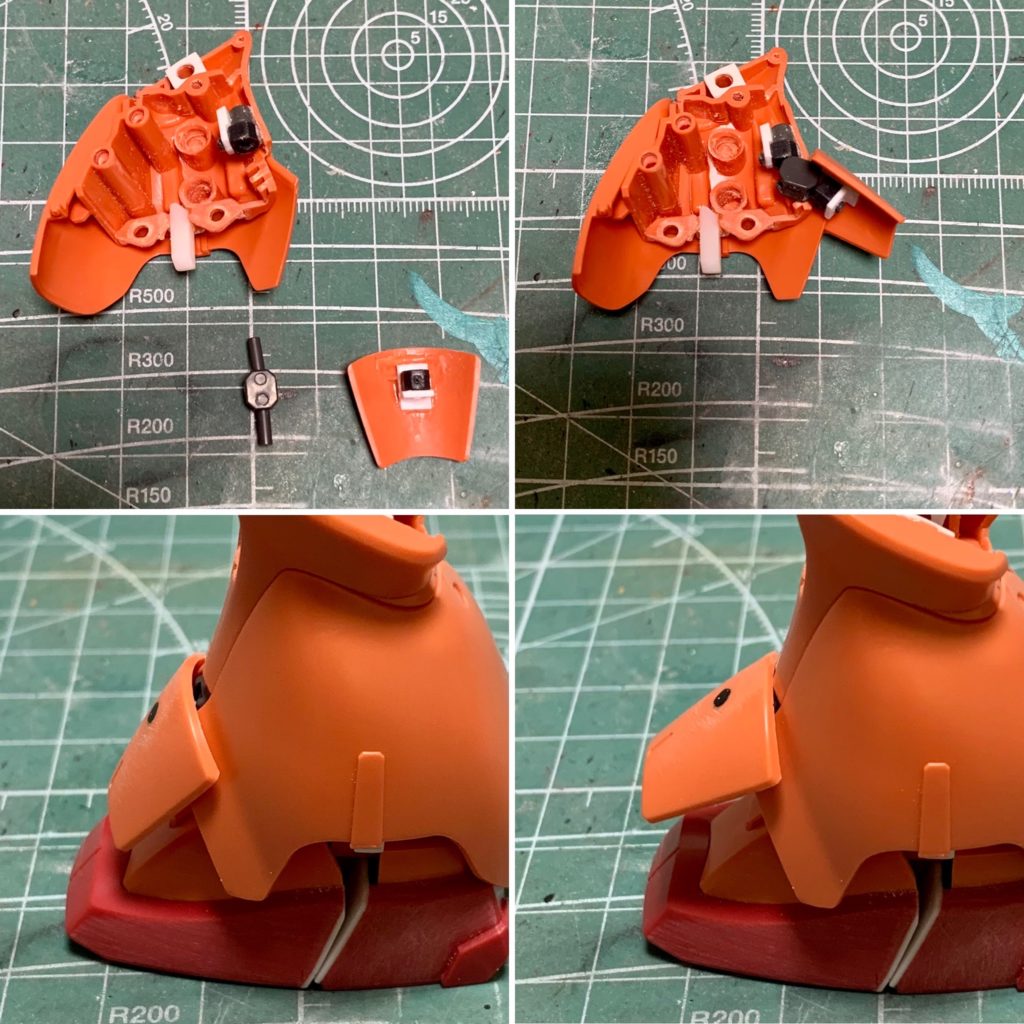

頭部・胴体の改造

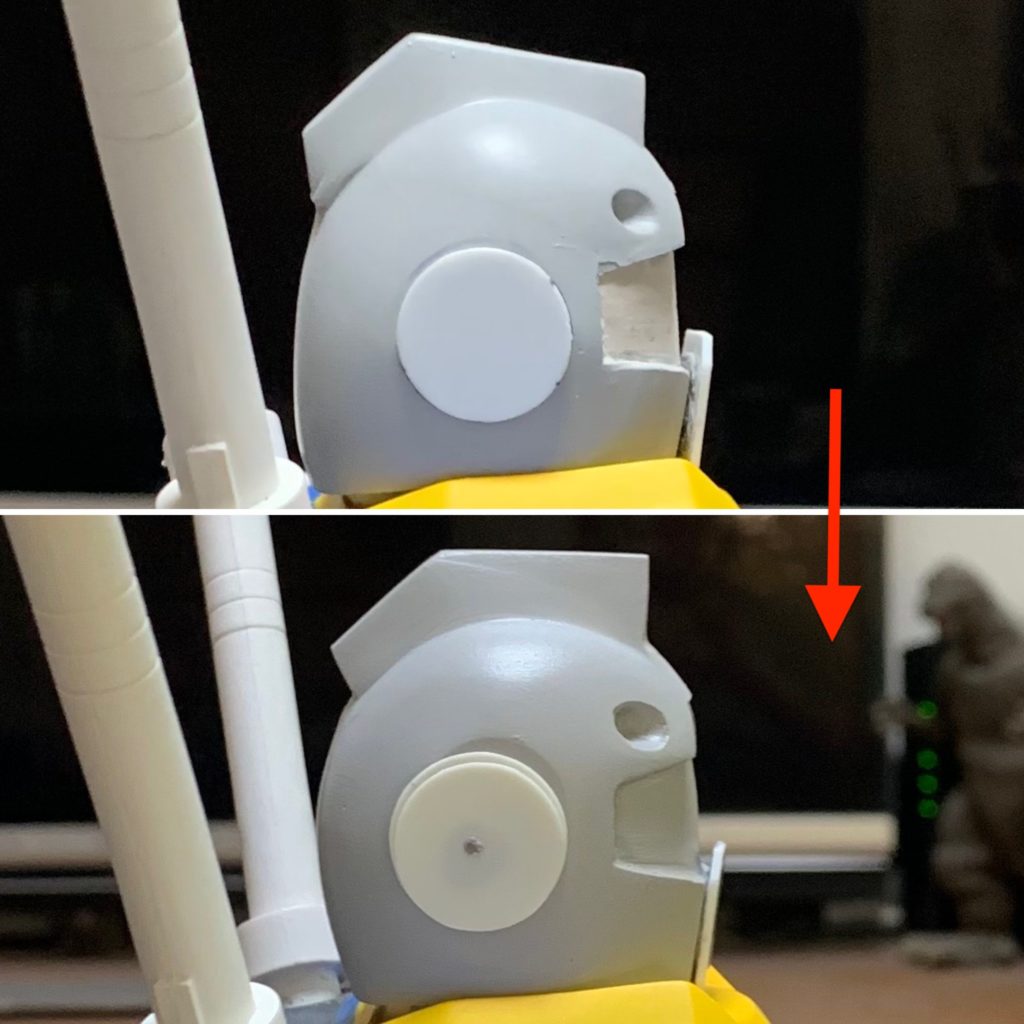

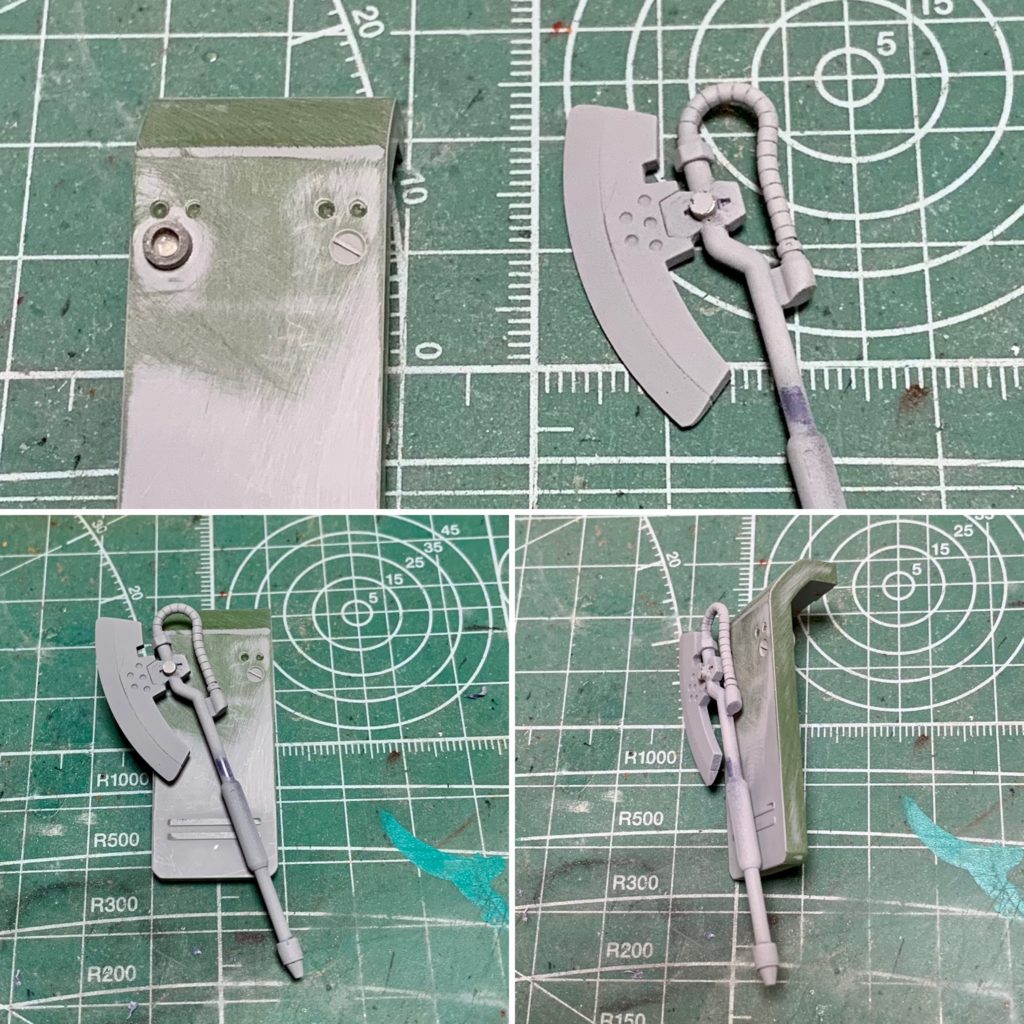

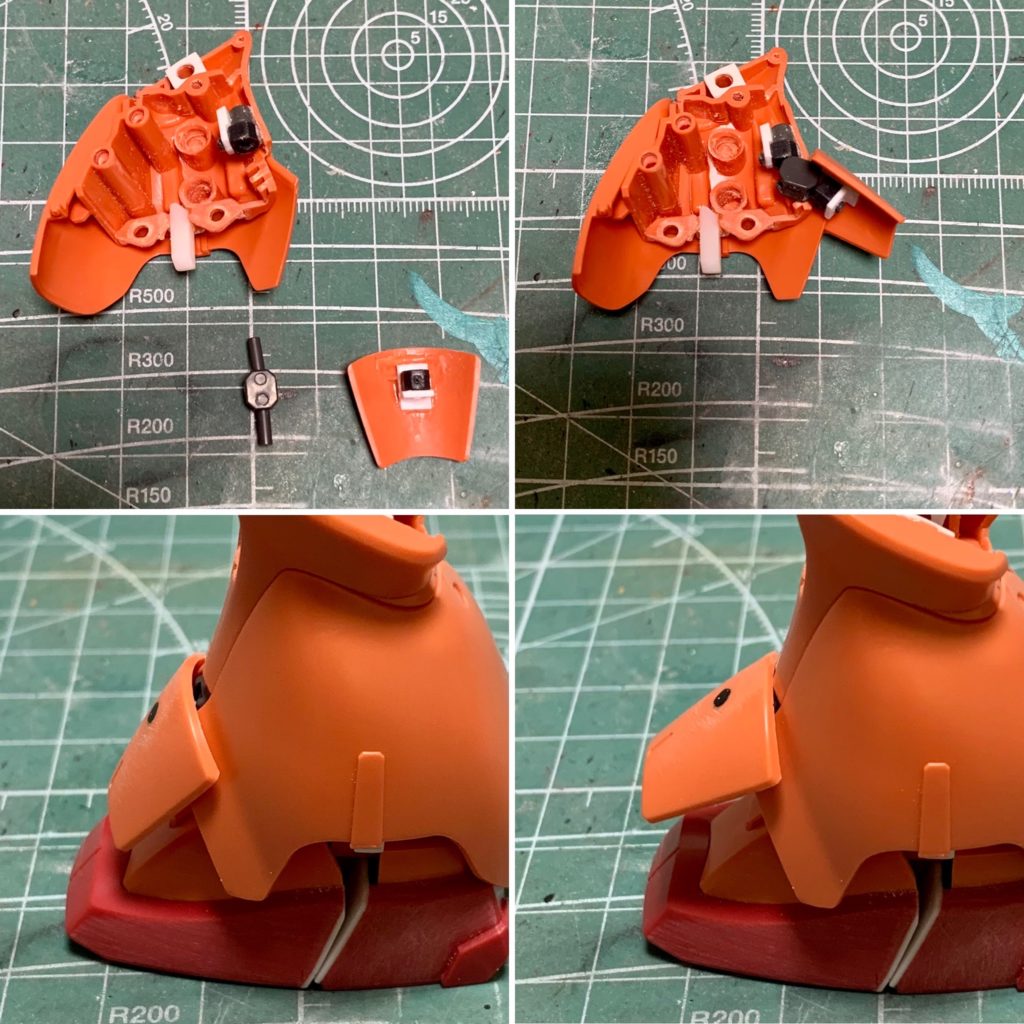

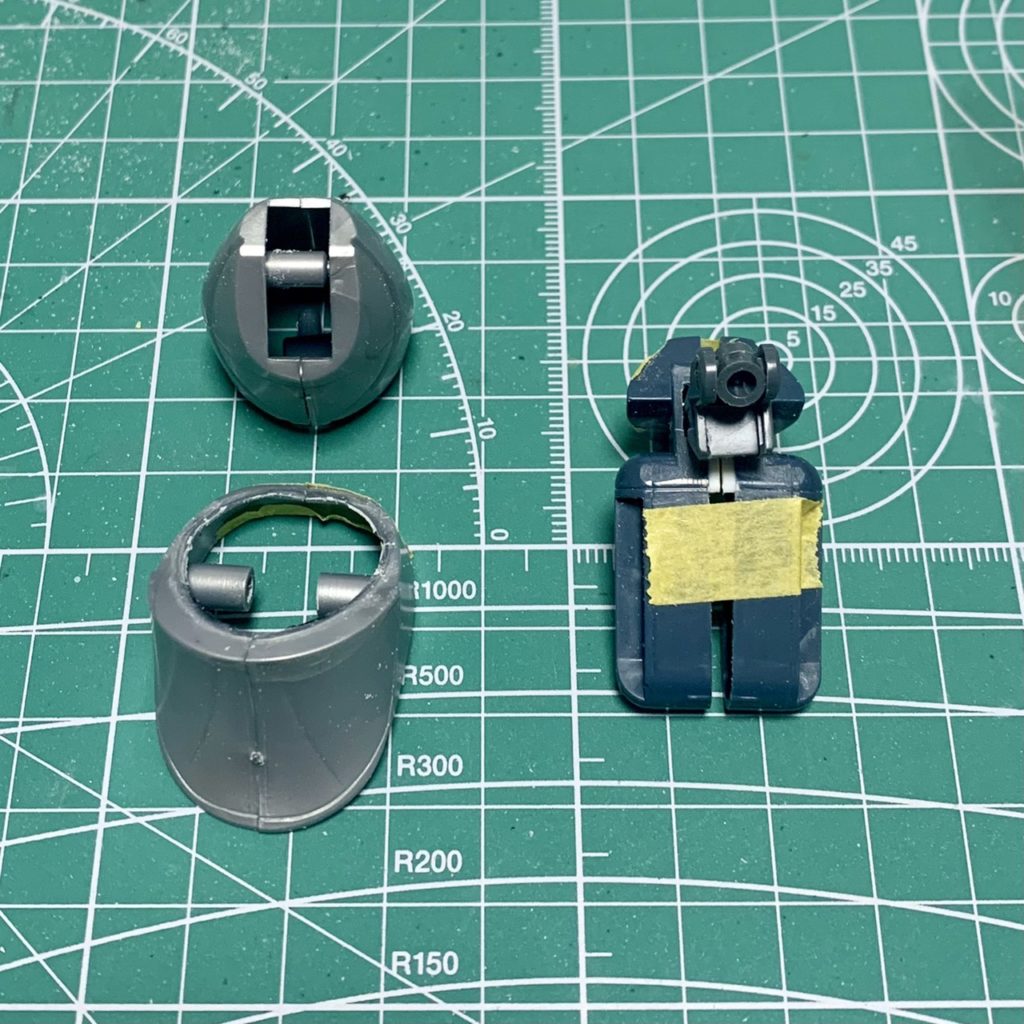

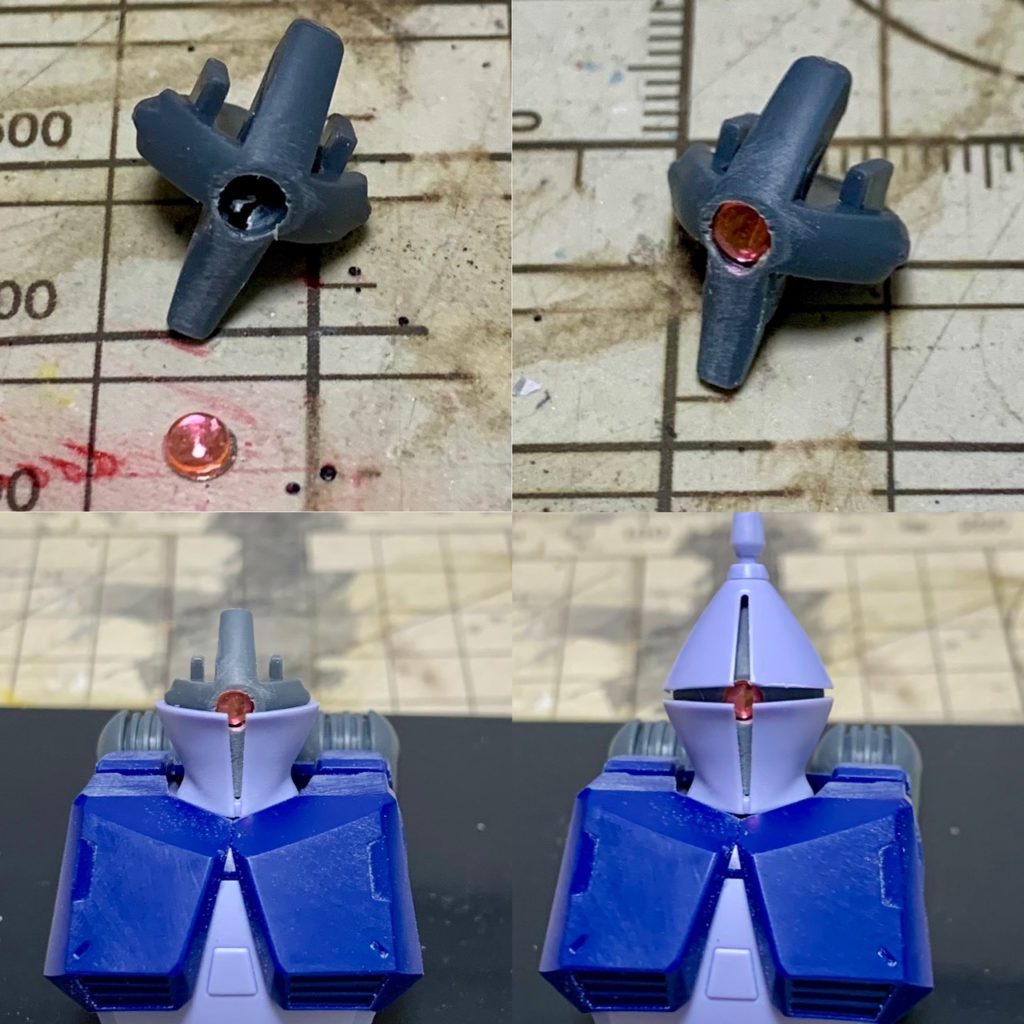

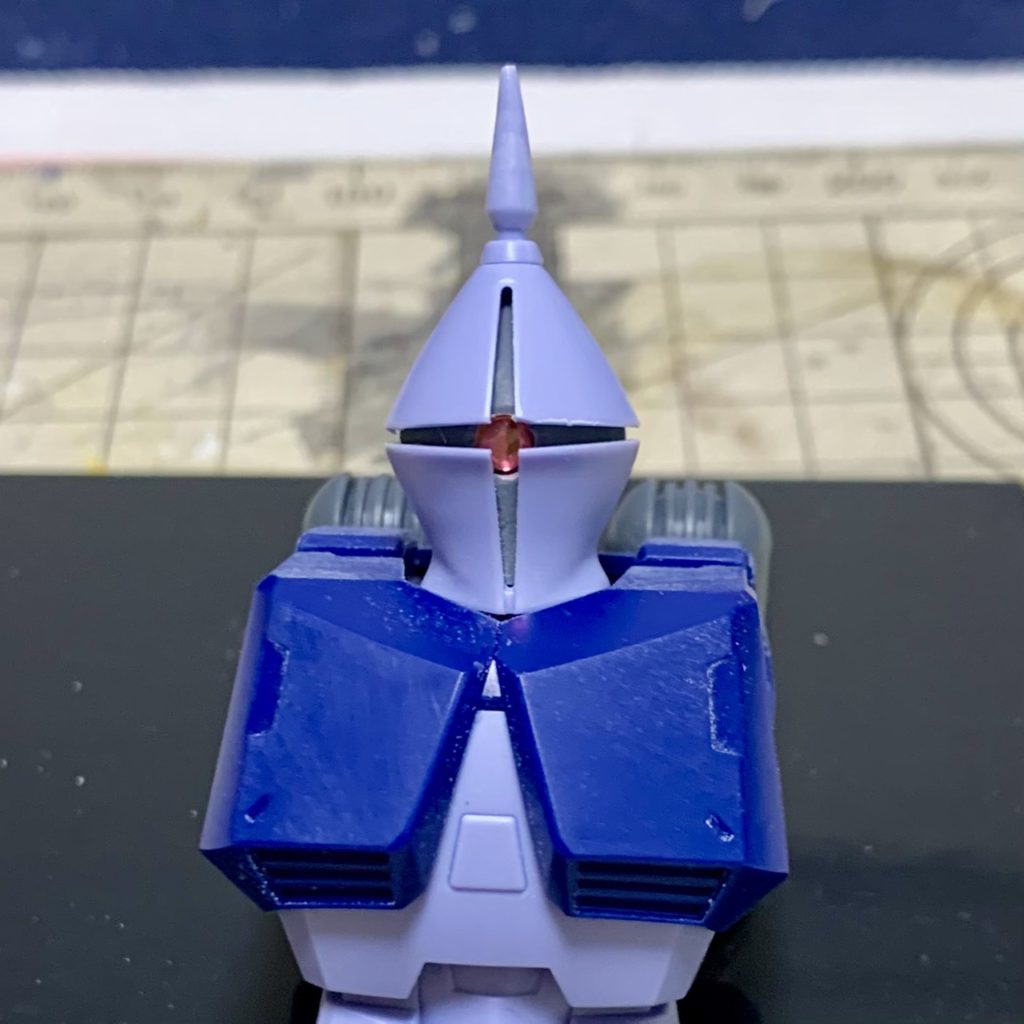

プラ棒とプラパイプを組み合わせてモノアイレールを作製。ついでにヘルメットの取り付け位置を微妙に変えました。

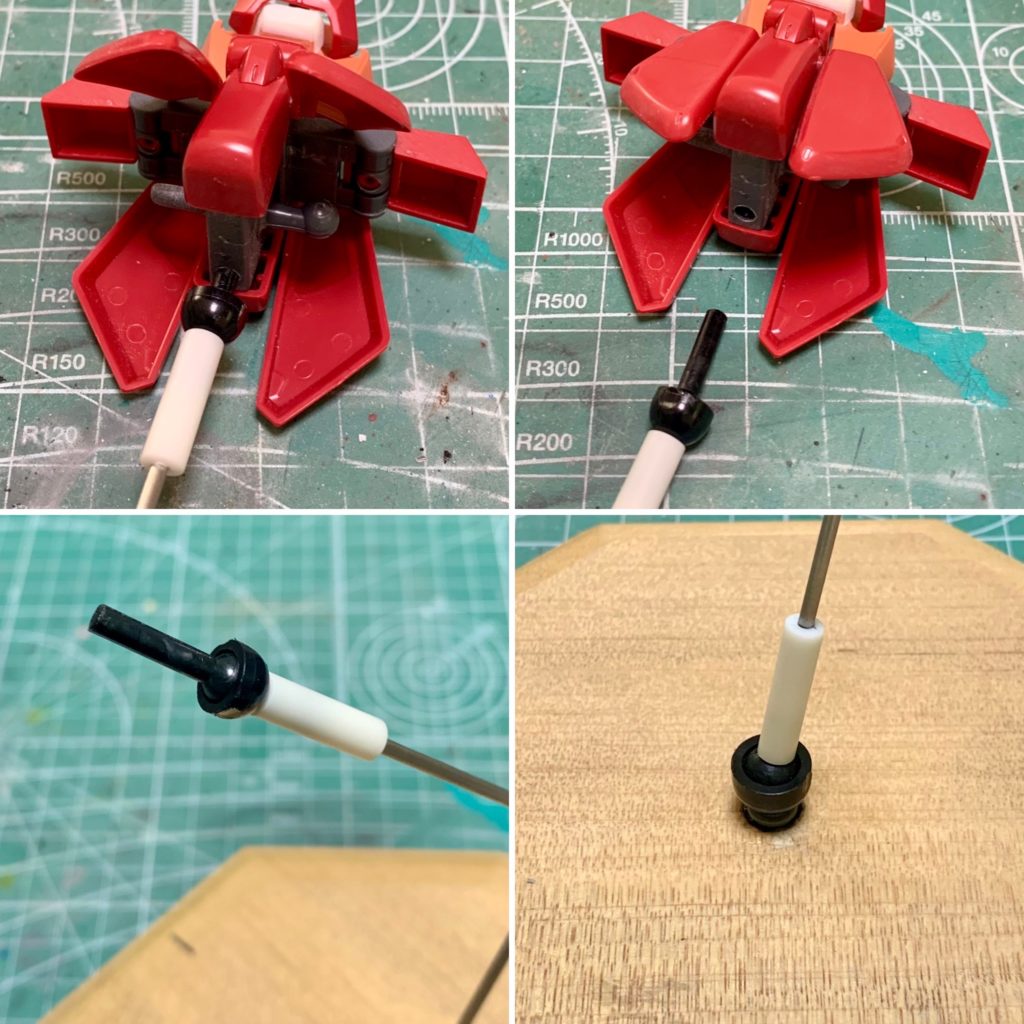

首関節はしょぼいポリパーツで、しかもユルユルなので、市販のボールジョイントとバーニアパーツを組み合わせて首関節を新造。

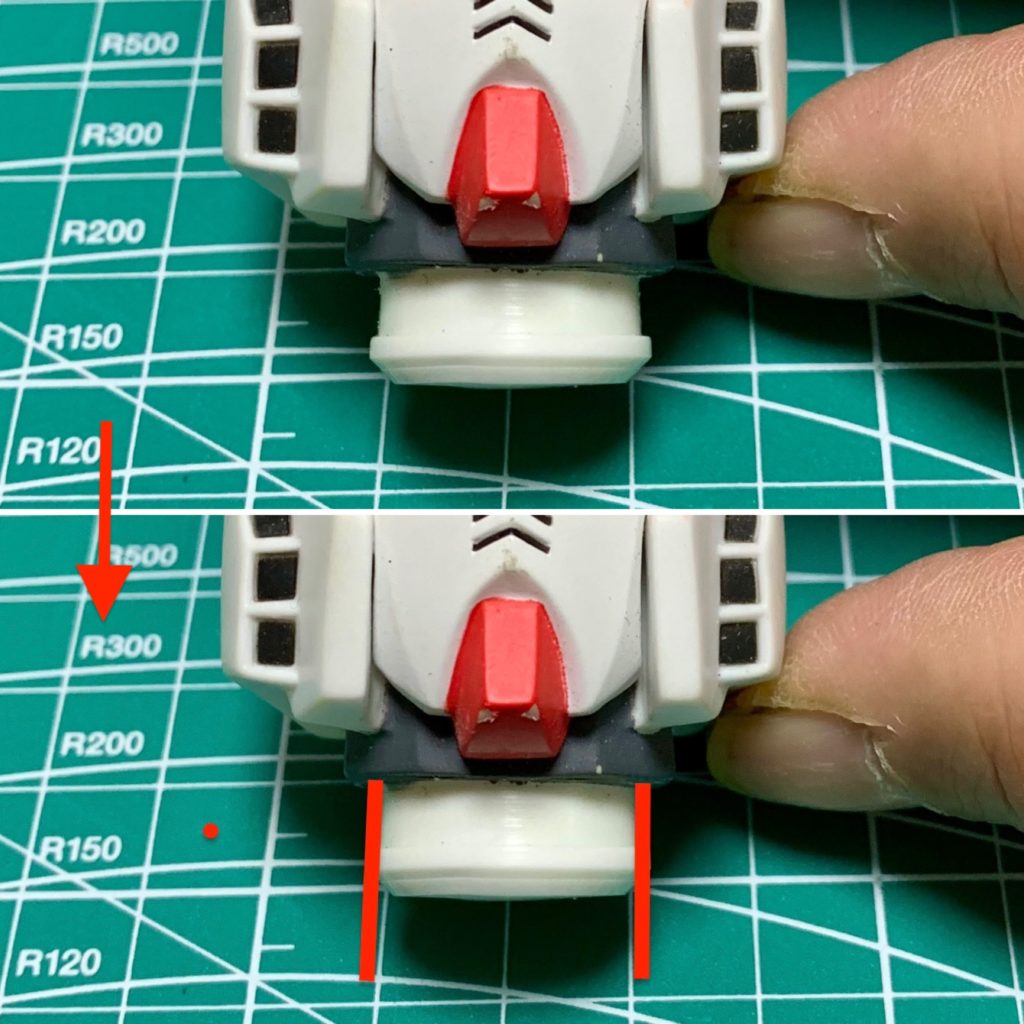

このキットのもう一つの大問題。コクピットハッチが極端に引っ込んでいて胸元のラインが不自然!旧キットではこんなことなかったのにいつの間にか設定が変えられているのでしょうか?( ´△`)!

設定的に正しいかどうかはともかく好みではないので、ハッチの部分を切り取って前方に移動させました。

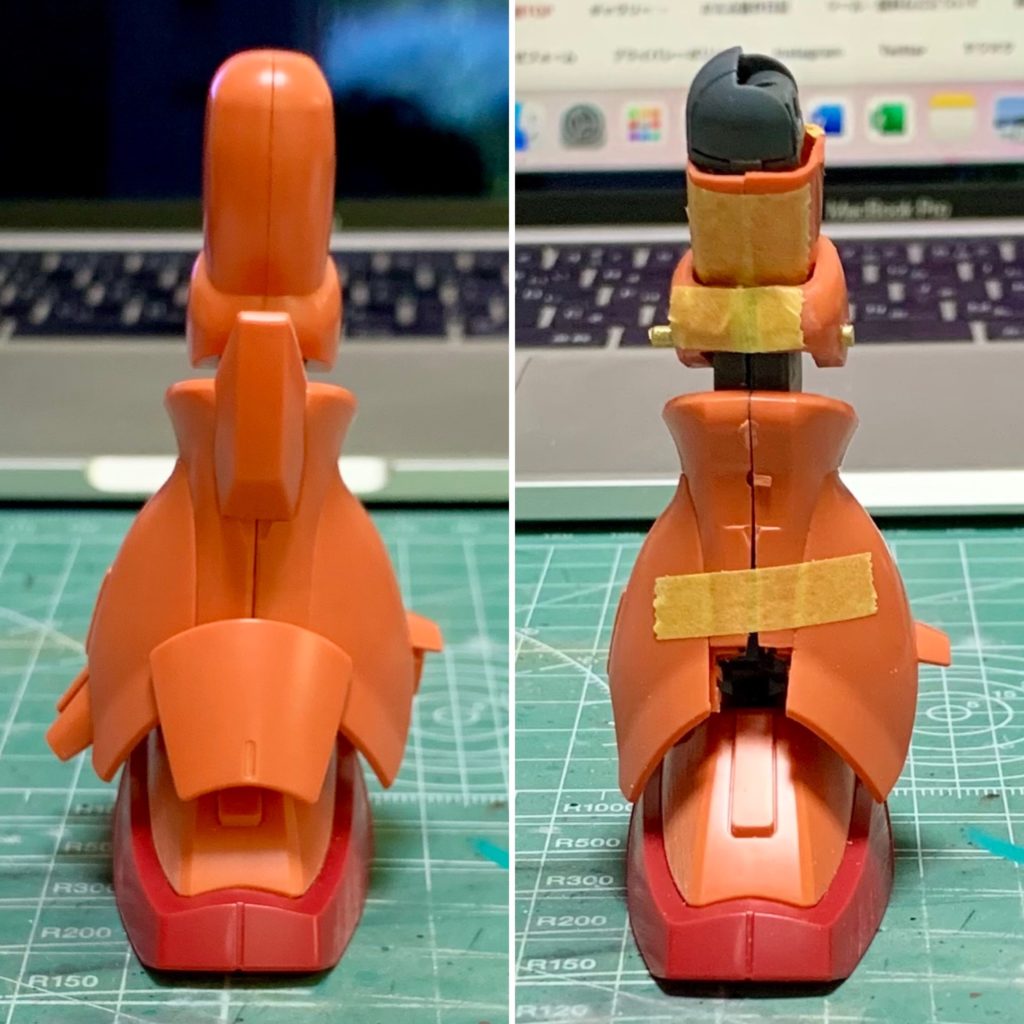

腹部をくり抜いてボールジョイントを埋め込み。上半身をしっかり支えられるように大型のものを使用し、プラ板でガイドレールを設けてスライド可動ができるようにしました。

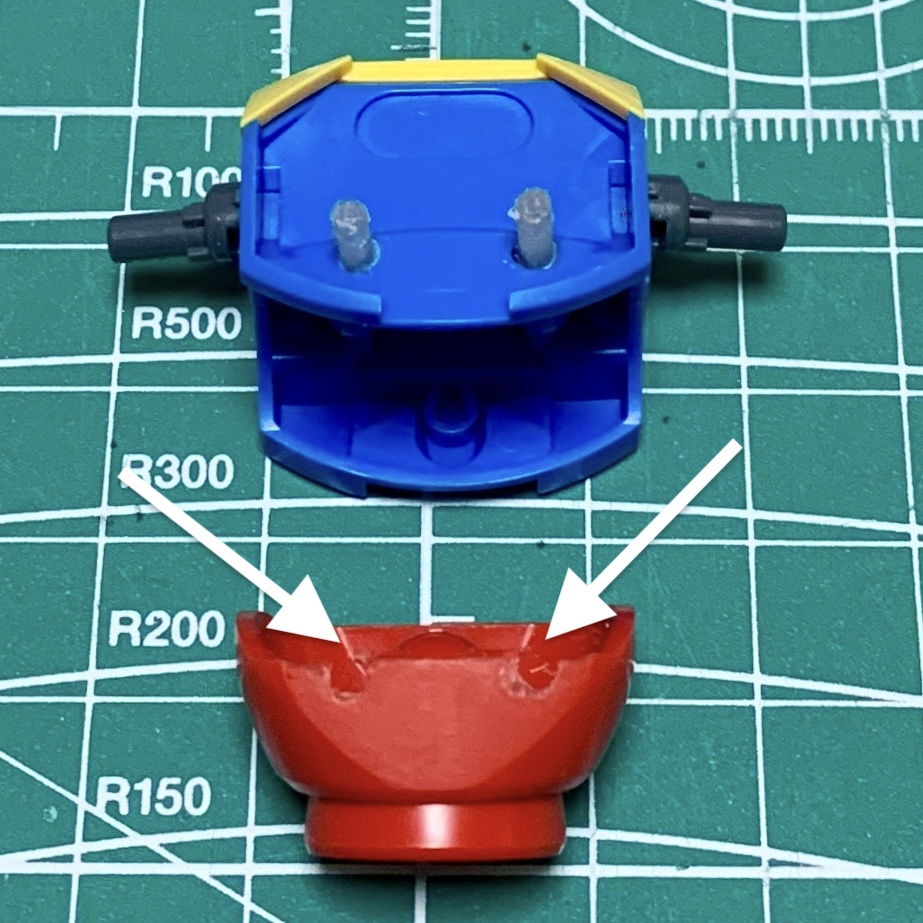

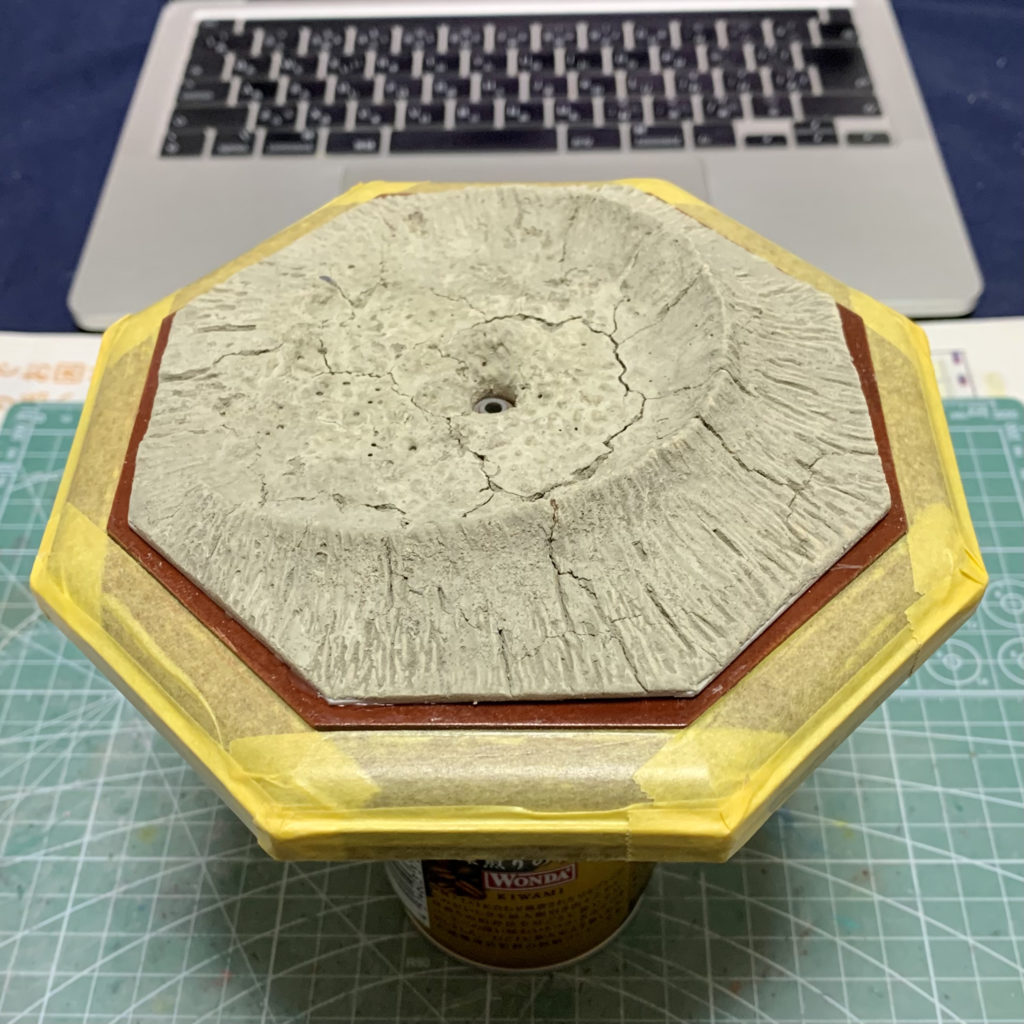

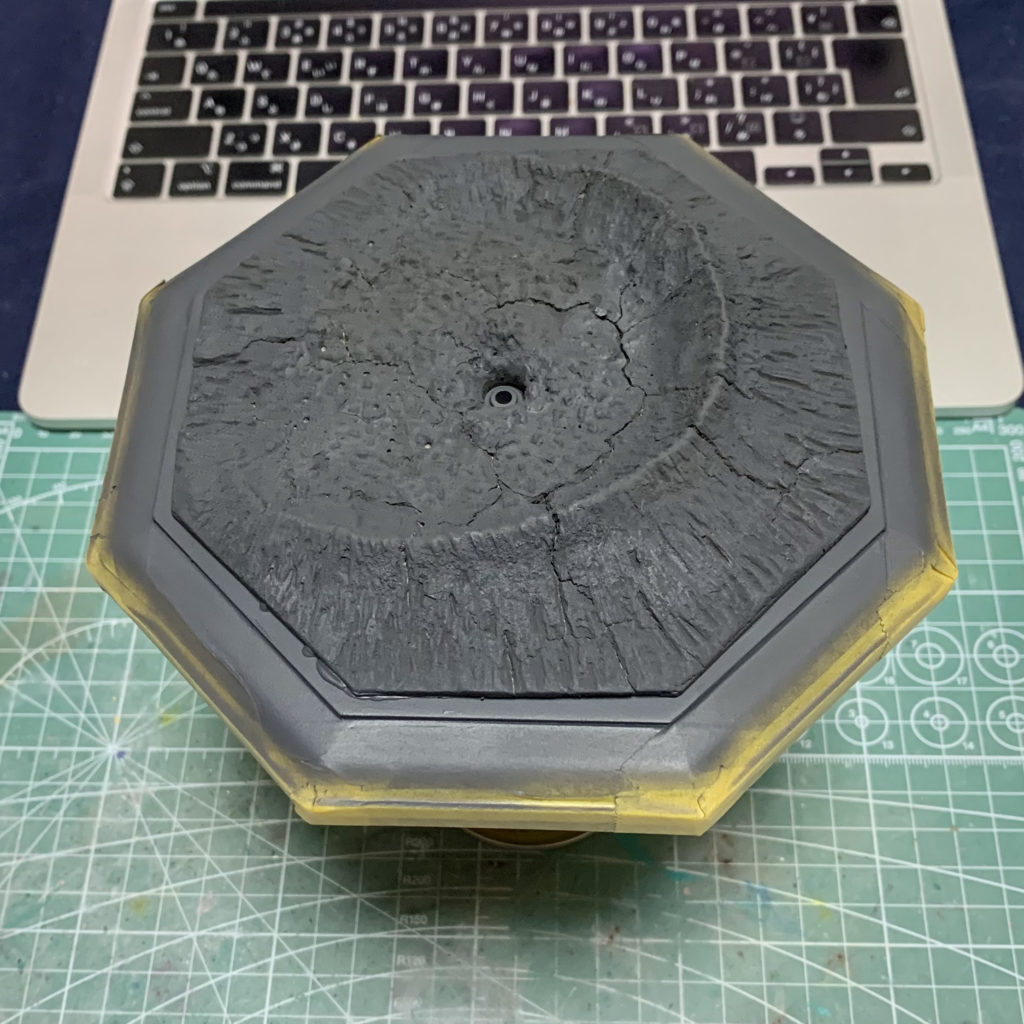

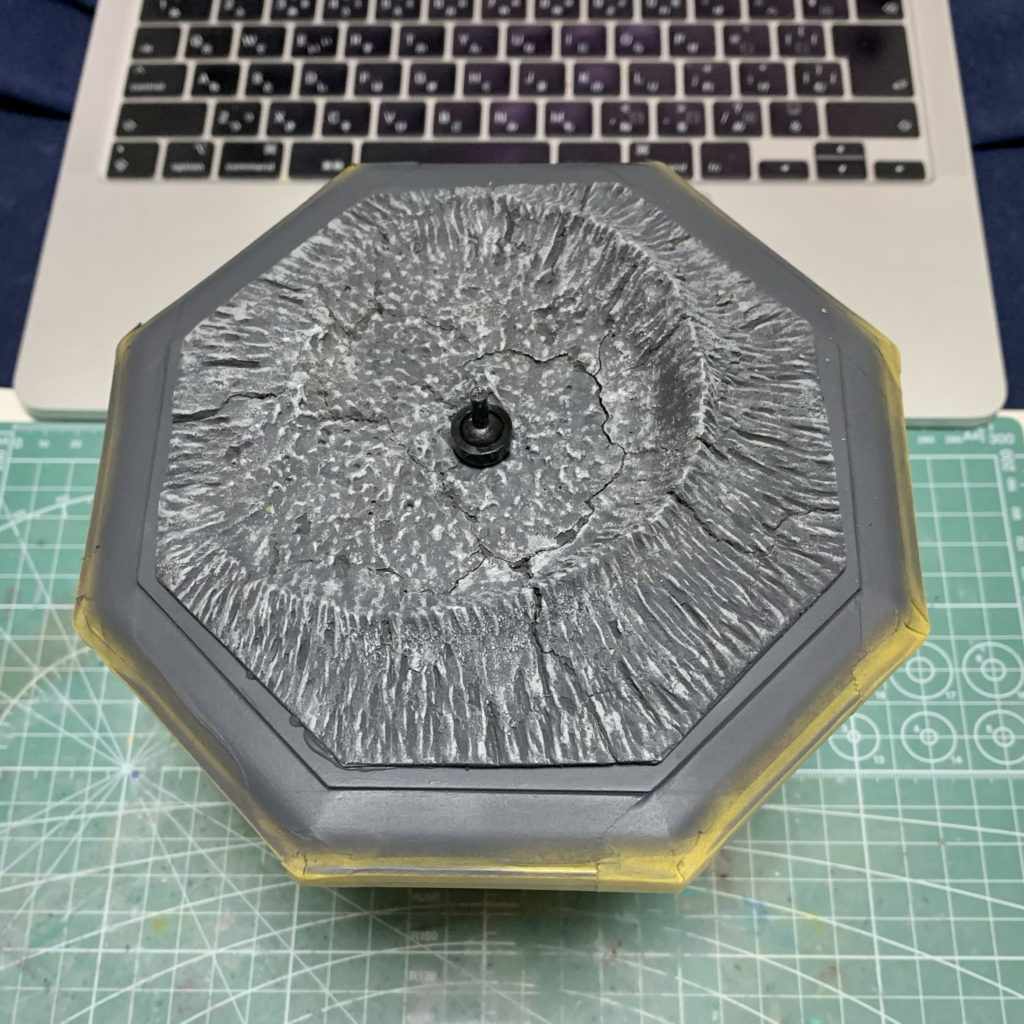

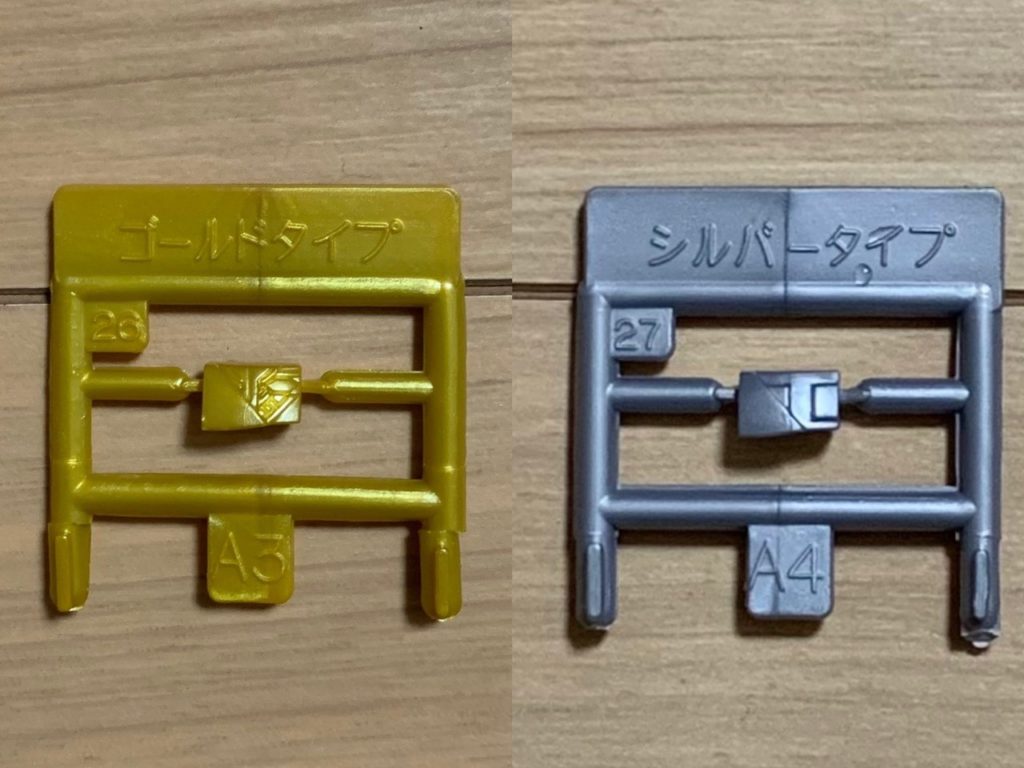

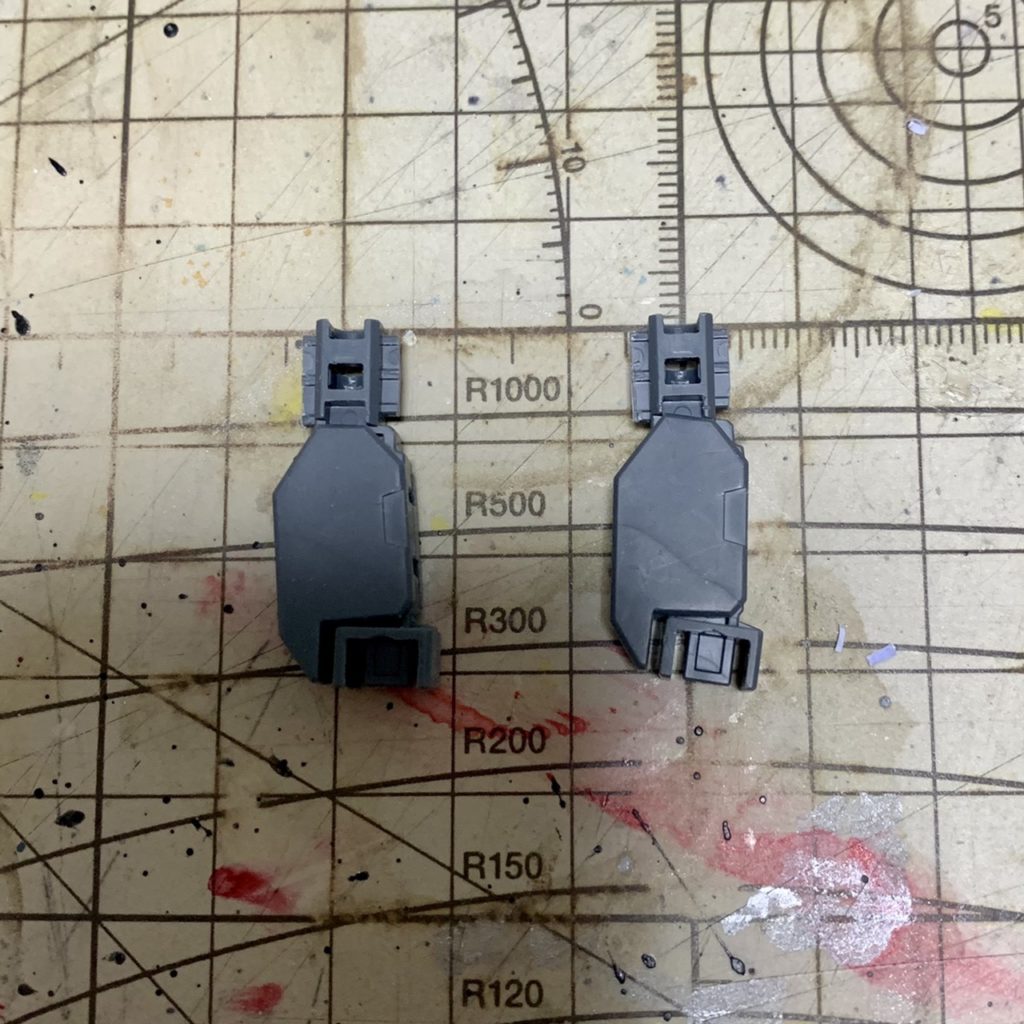

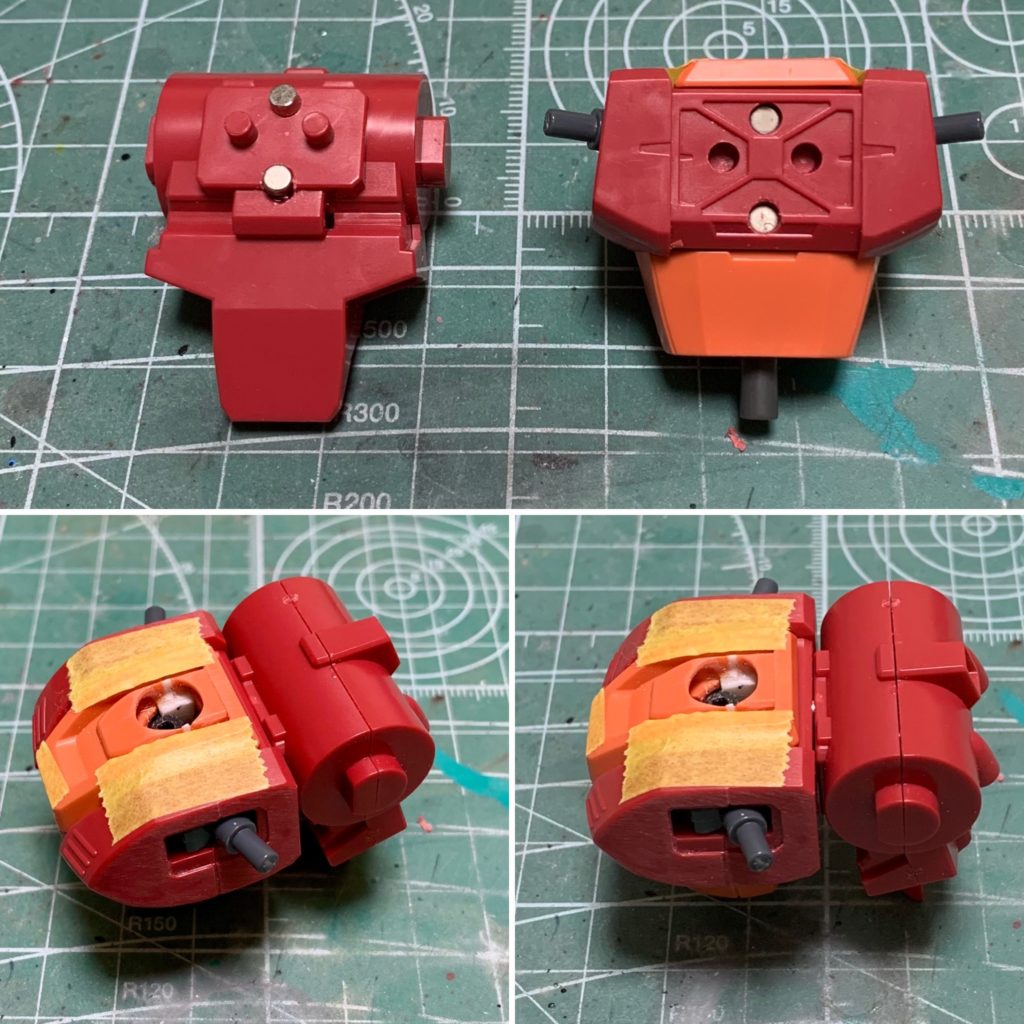

スナップキットは手軽で良いのですが、一度はめ込むと二度とはずせなくなったり、ダボが折れたりします。完成後のメンテナンスや拡張性を考えてバックパックは磁石接続にしました。

フロントアーマーを中央で切り離して左右が独立可動するように加工。中央に小さいポリキャップを仕込んでいるので、飛行ポーズの際にもだらしなくたれ下がったりすることがありません。

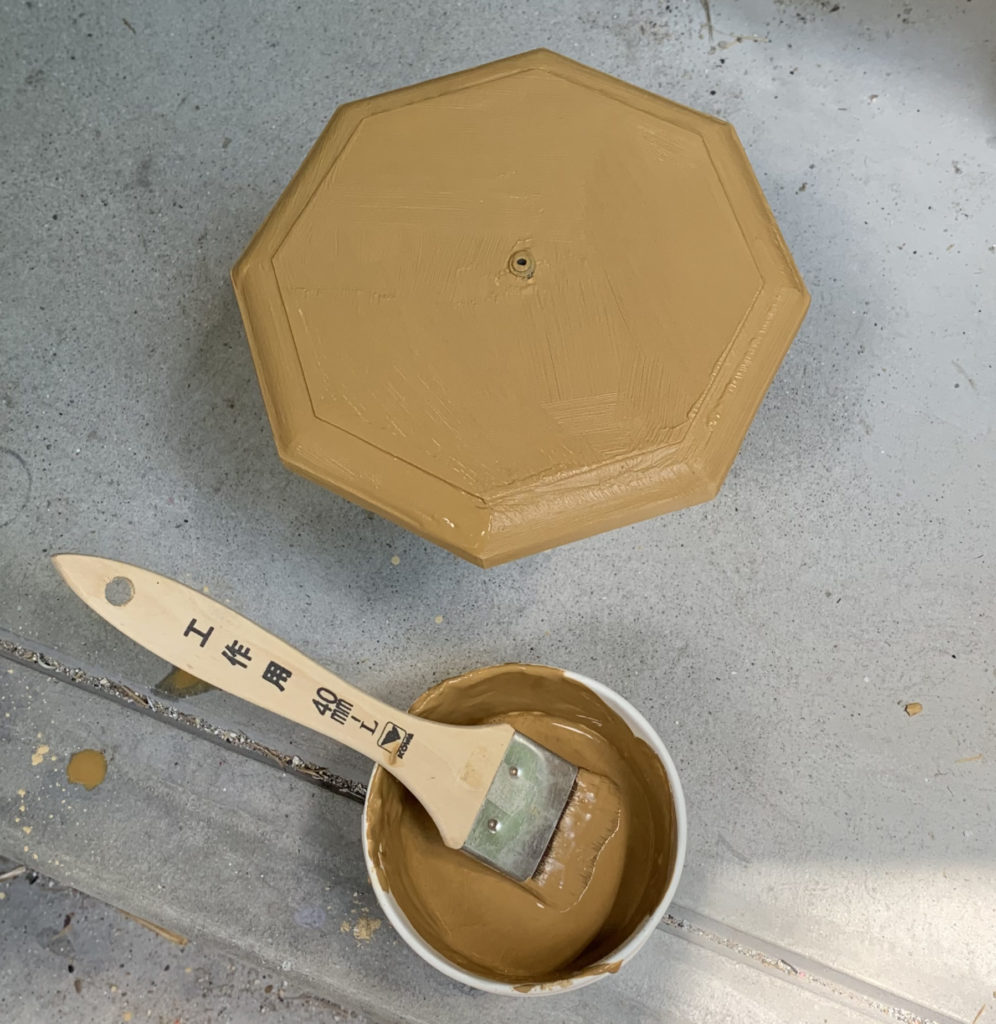

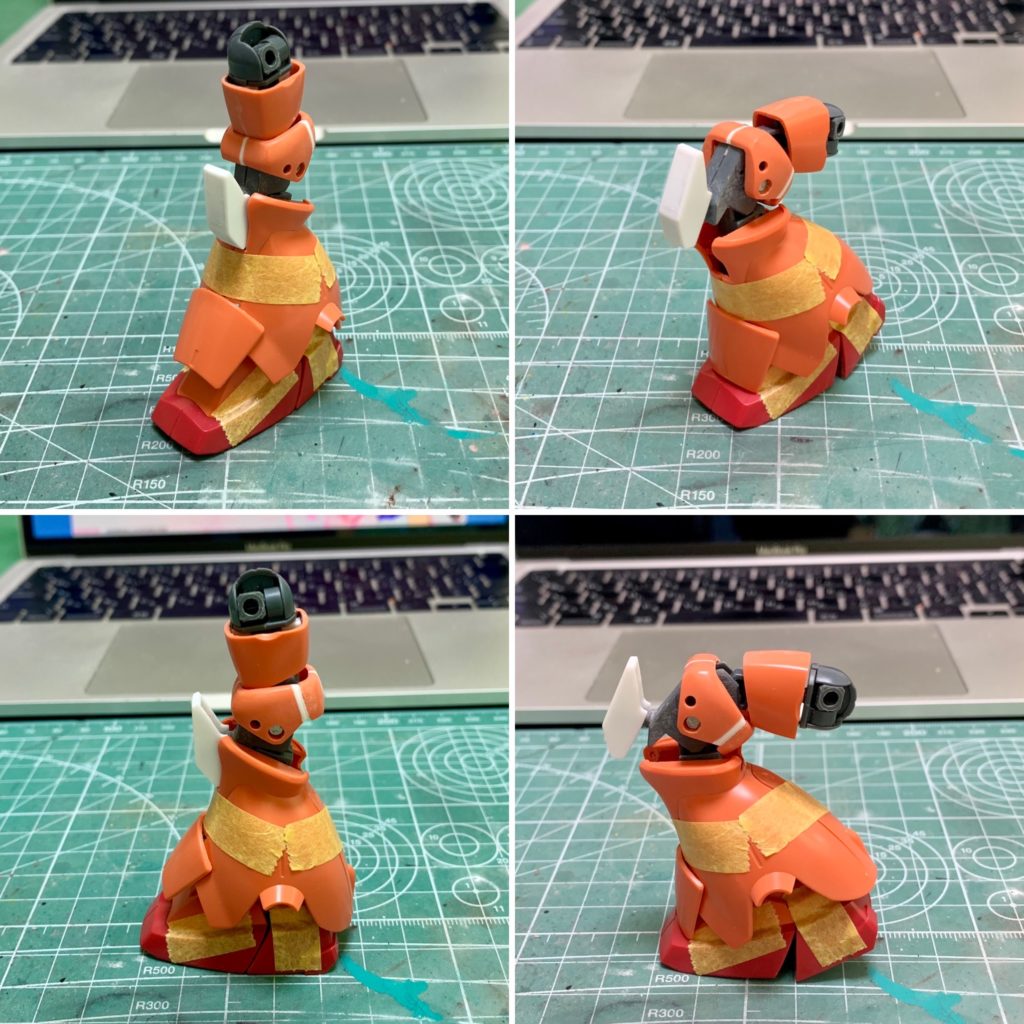

関節の移植とプロポーションの変更完了。特に足パーツはさんざん切った貼ったして結構大変でしたが、無改造と比べても違いがあまり分からない・・・(*´ω`*)

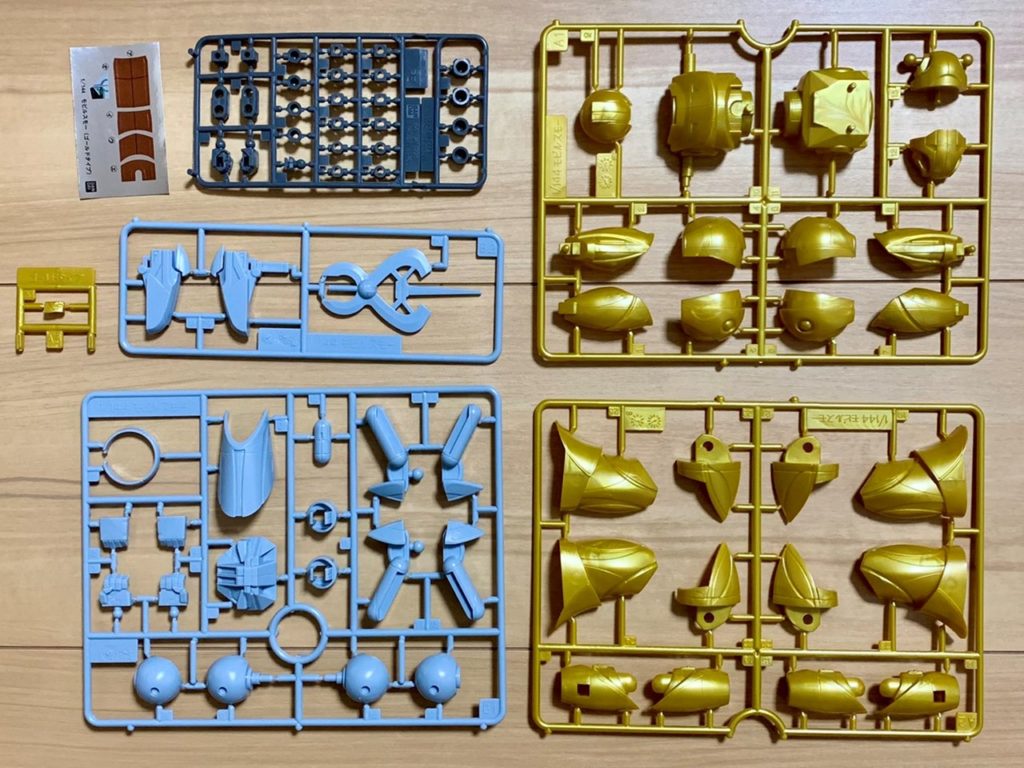

関節はやわらかプラで作られていて、試作時にあーでもないこーでもないといじり倒したためユルユルになってしまい、結局もう一体ギャンを購入。なんだかんだで結構費用がかかってしまいました。( ´△`)

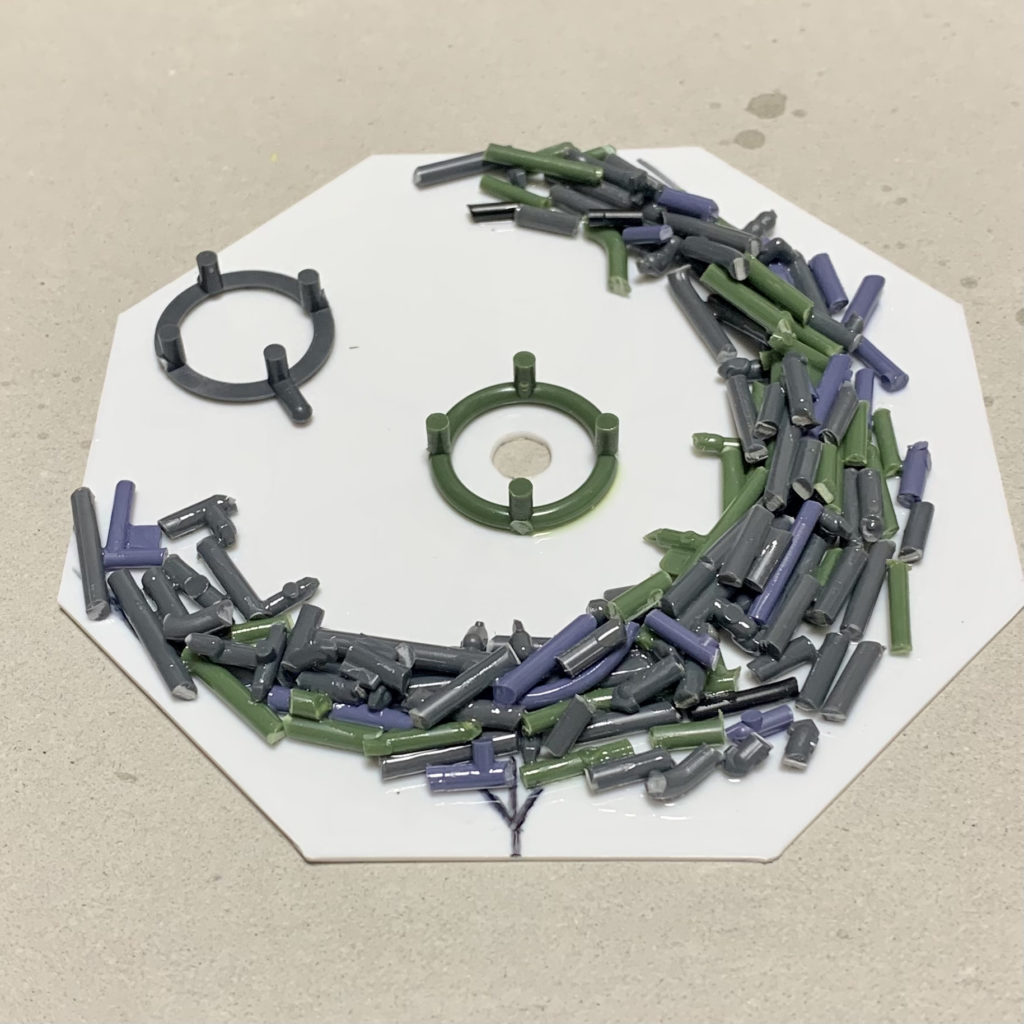

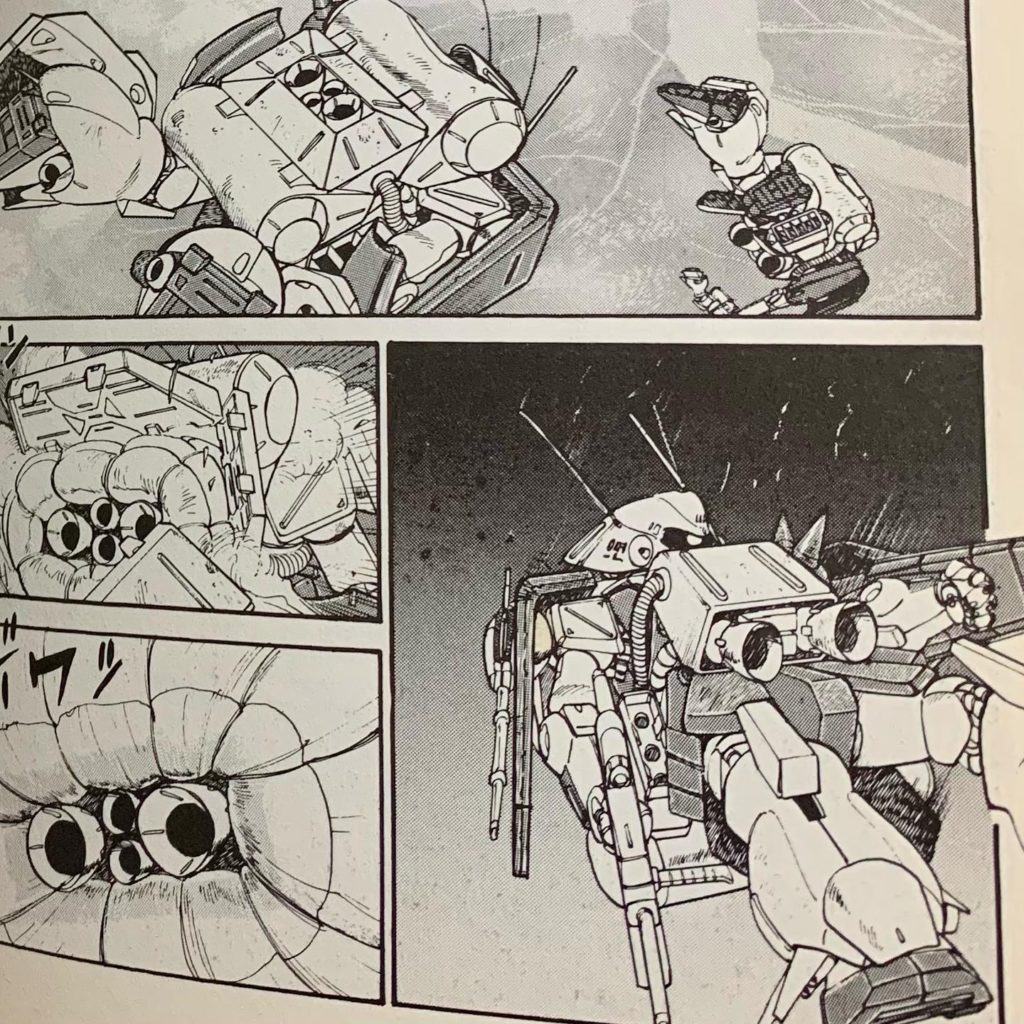

次は、近藤和久版のマラサイへの改造を行います!