2023年4月完成

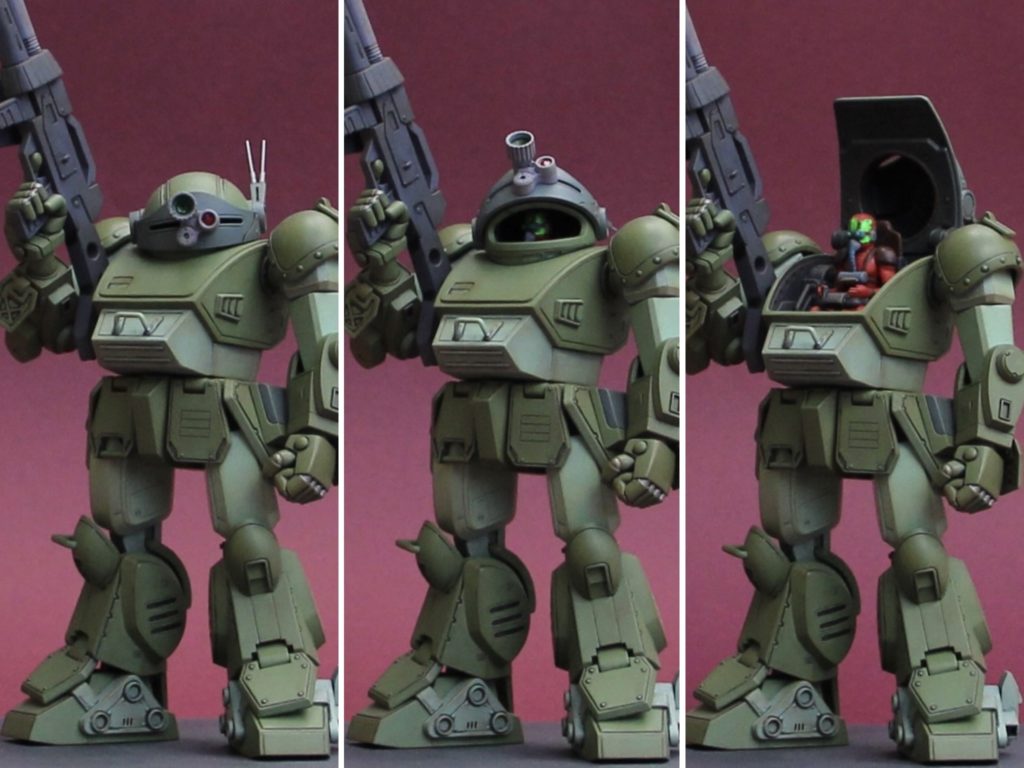

フィギュアや車に少し飽きたので、久しぶりにロボットを製作。大河原リアルロボットの究極、「装甲騎兵ボトムズ」に登場するATスコープドッグです。

タカラの旧キットは何体か作りましたが、WAVEのキットは初めてで、1/35シリーズは「ST版」と「PS版」が発売されていますが、降着機構はともかくコクピットが空っぽというのはいかがなものかと思って「PS版」をチョイスしました。

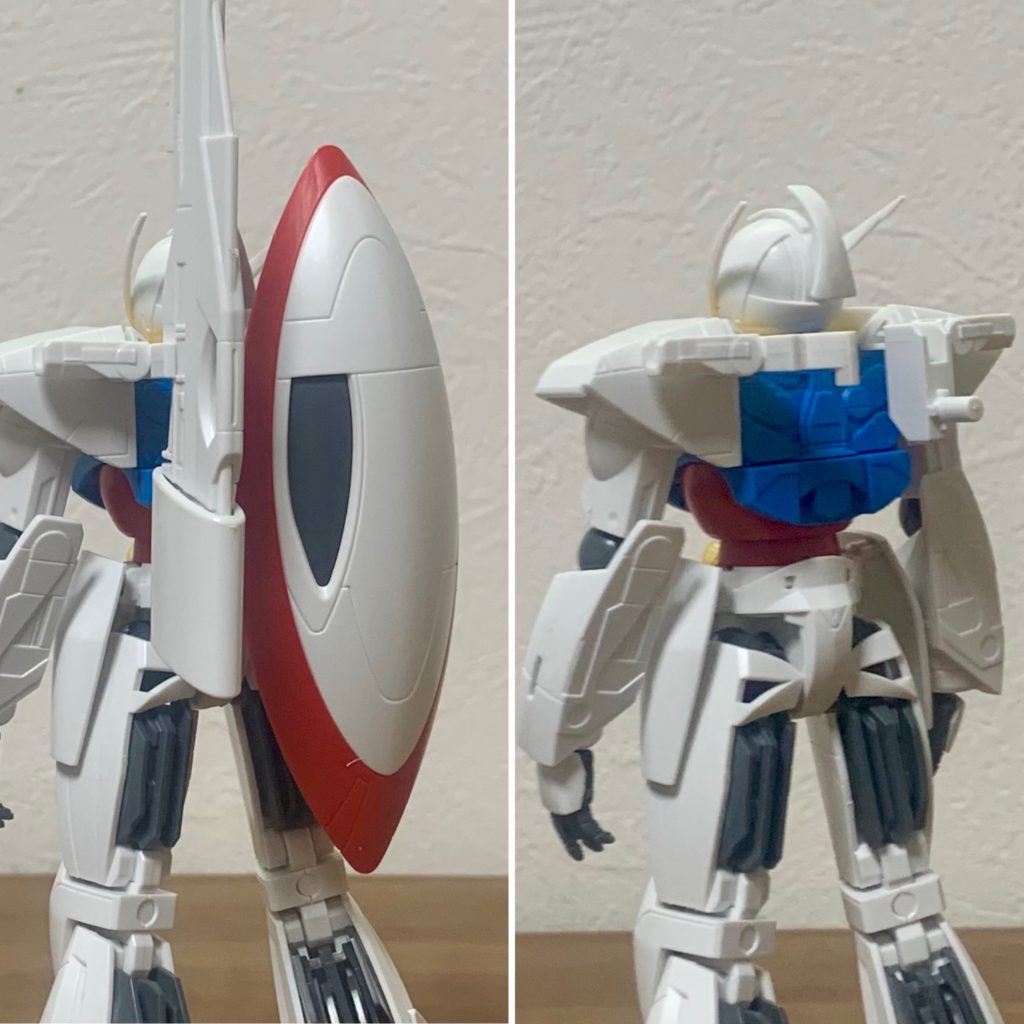

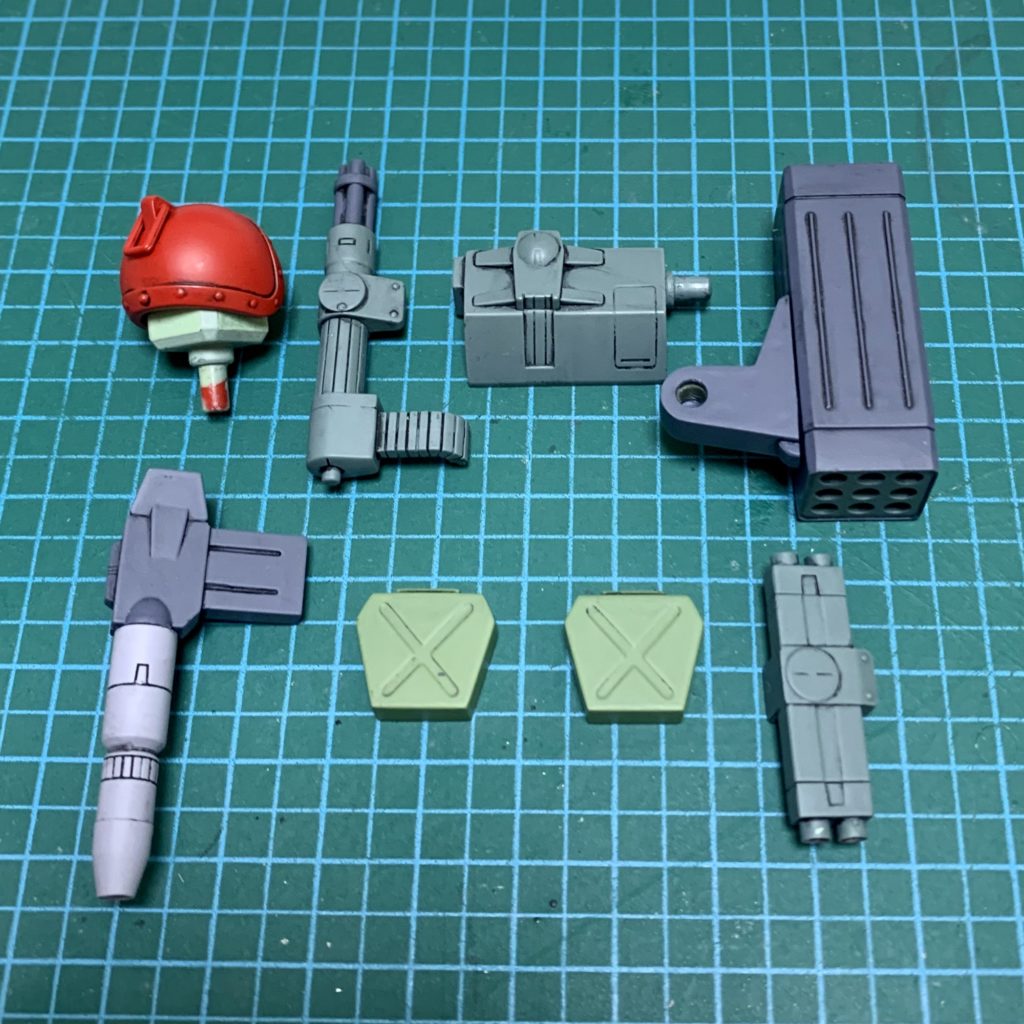

ブルーティッシュドックや旧タカラキットからパーツを流用して「ノーマルタイプ」「パラシュートザック」「ラウンドムーバー」と交換可能にしました。

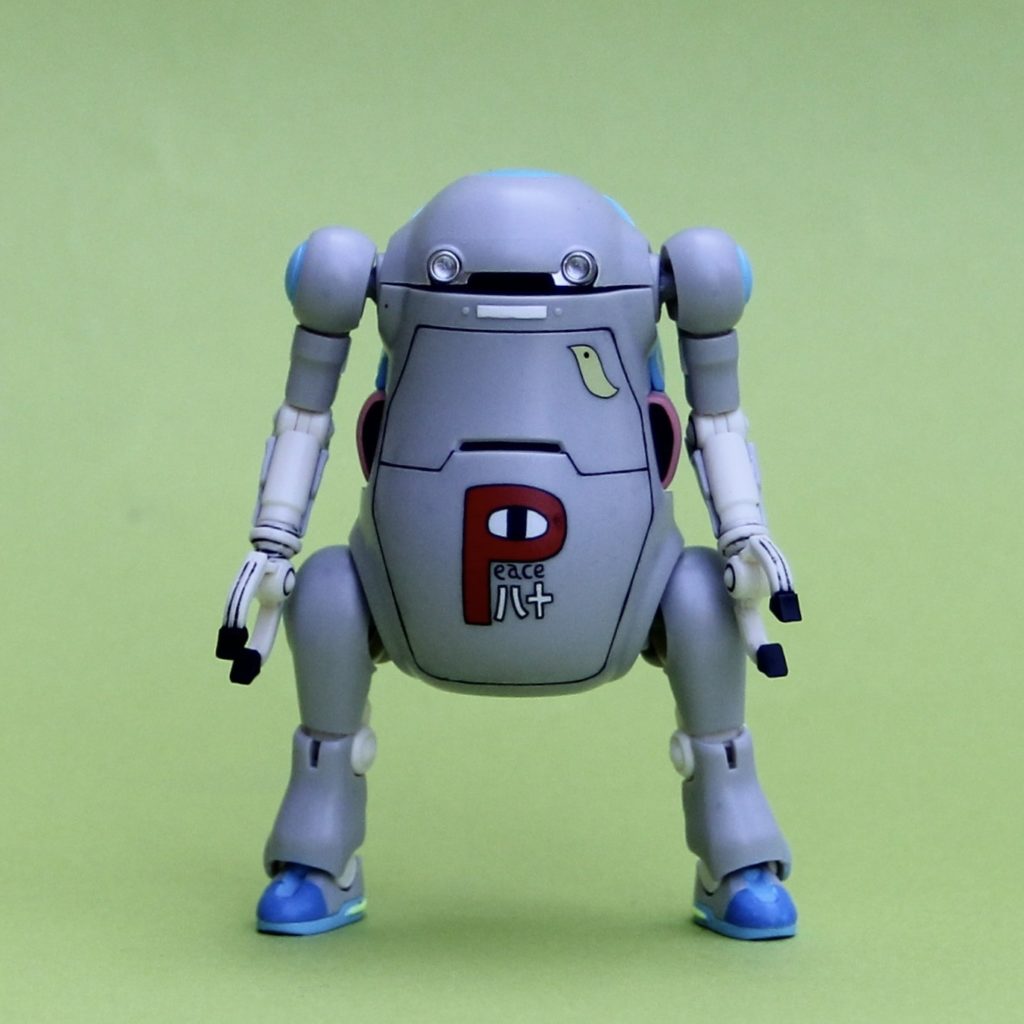

基本装備

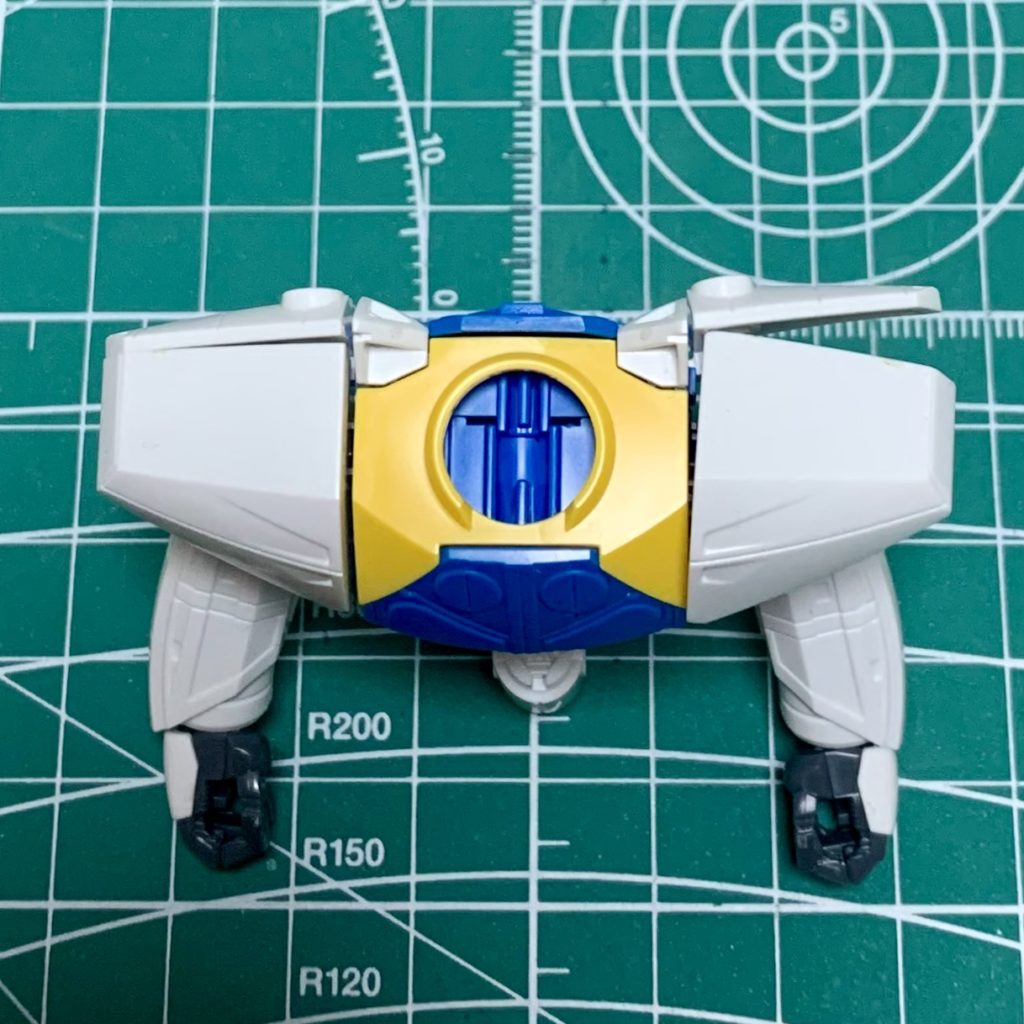

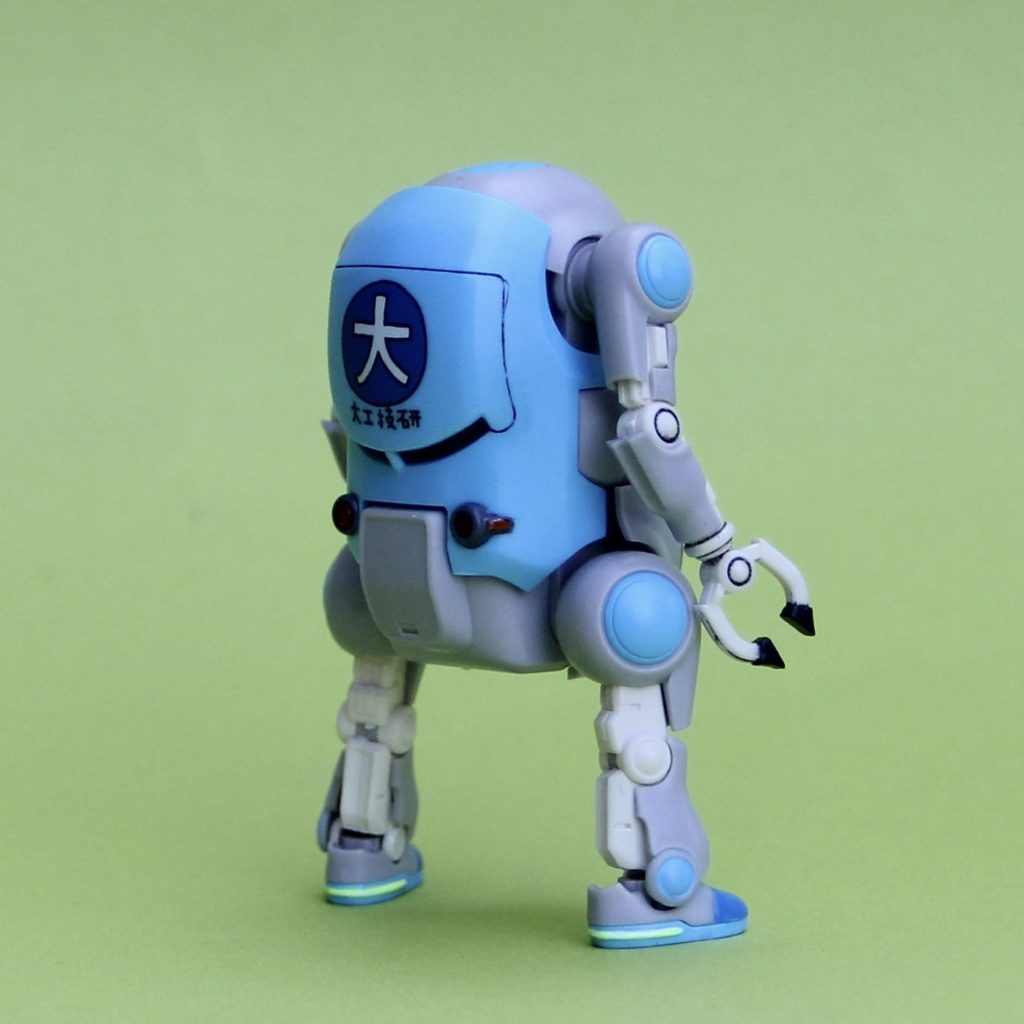

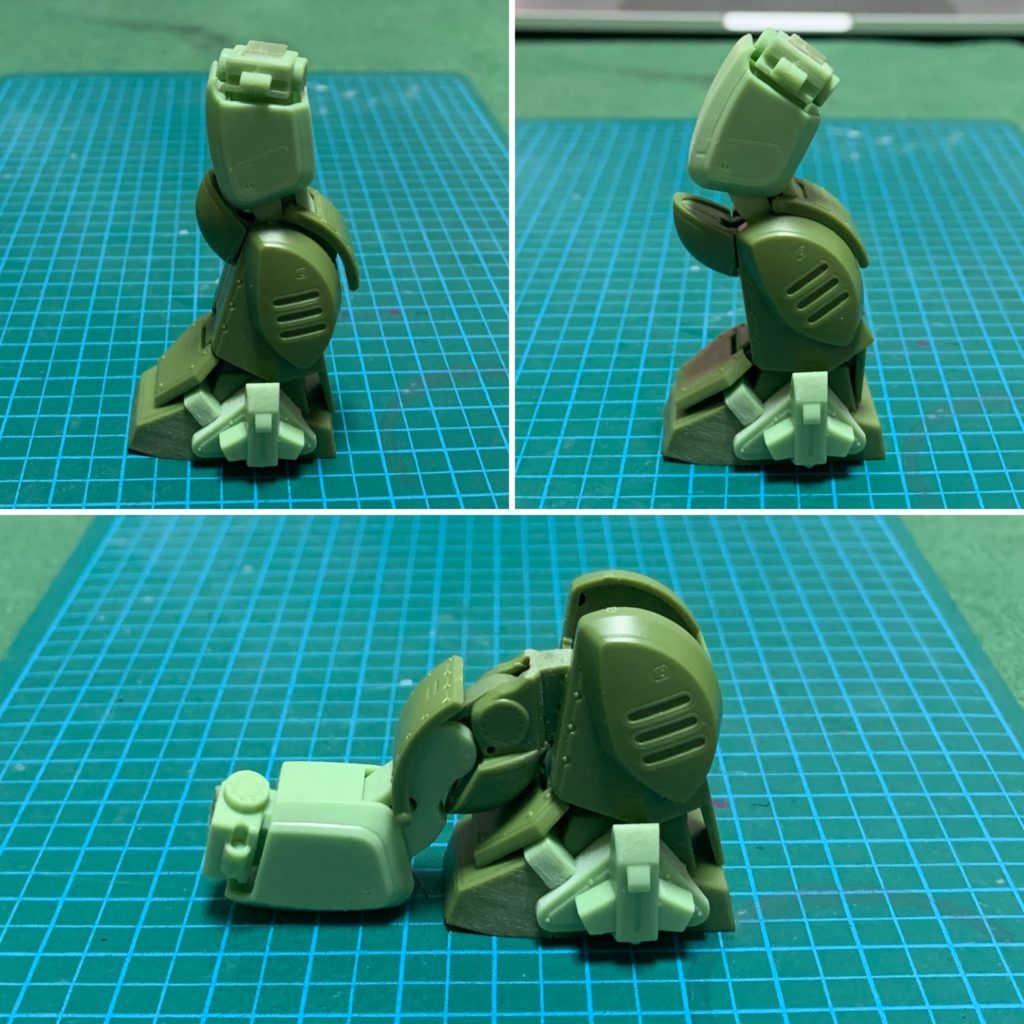

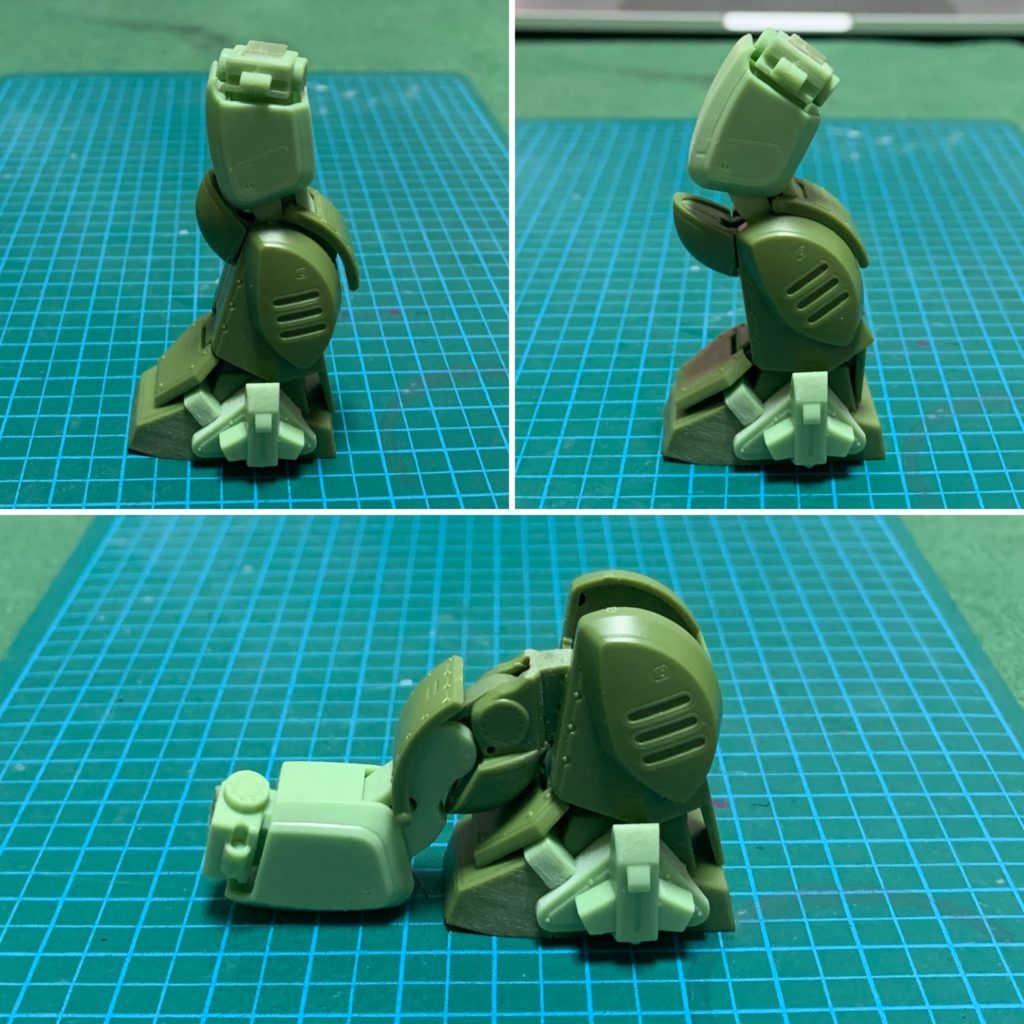

降着ポーズ

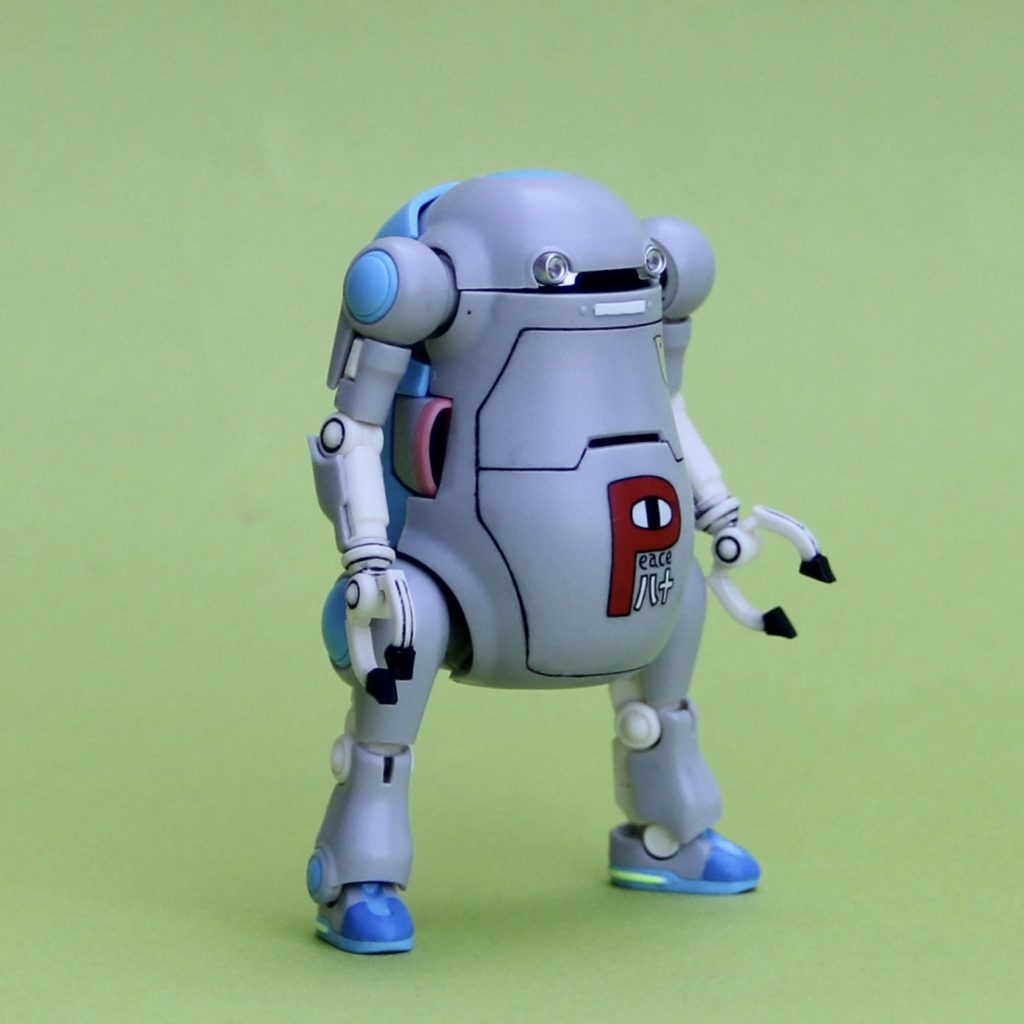

RSC用装備

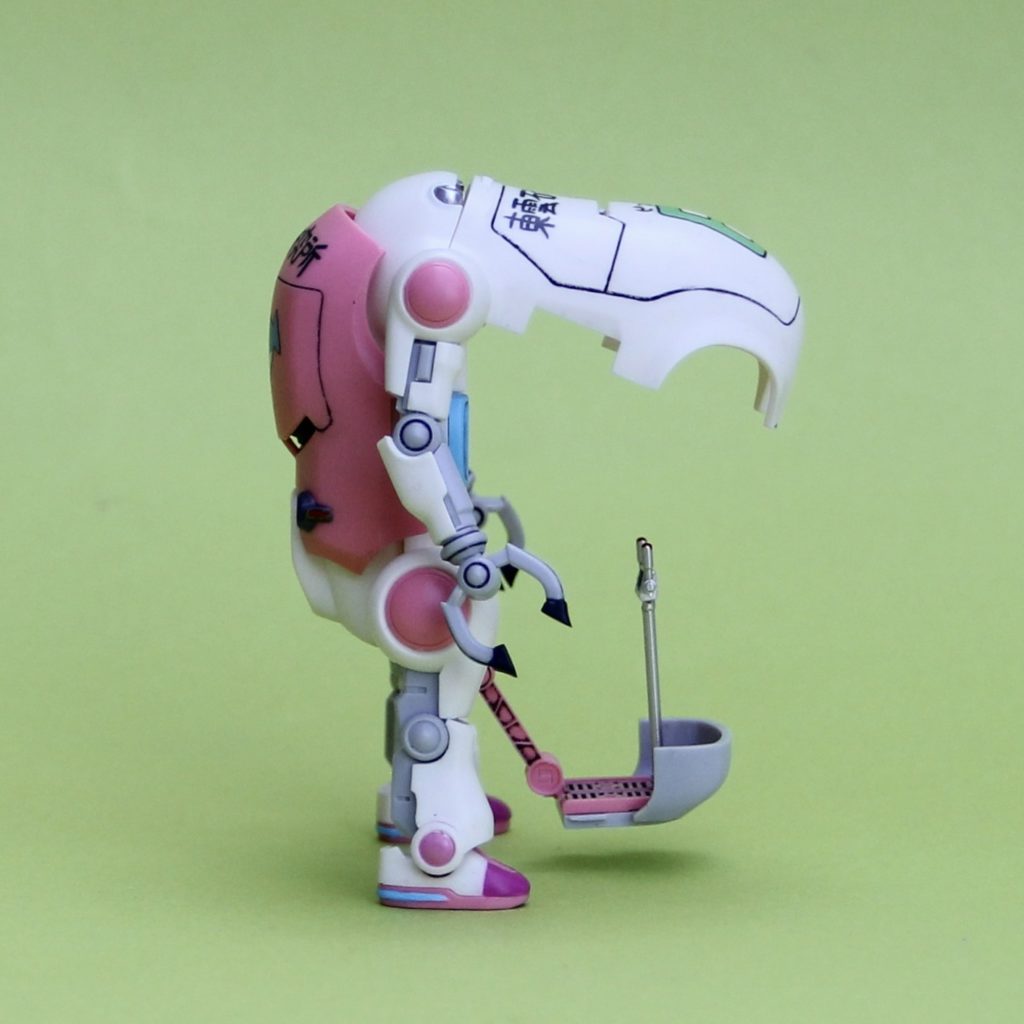

パラシュートザック装備

ラウンドムーバー装備

製作記録

WAVEの1/35キットは決定版と言えるものですが、現在のところRSC仕様しか発売されていないので、タカラの旧キットを流用してラウンドムーバー、ソリッドシューター、パラシュートザックに交換できるようにしました。

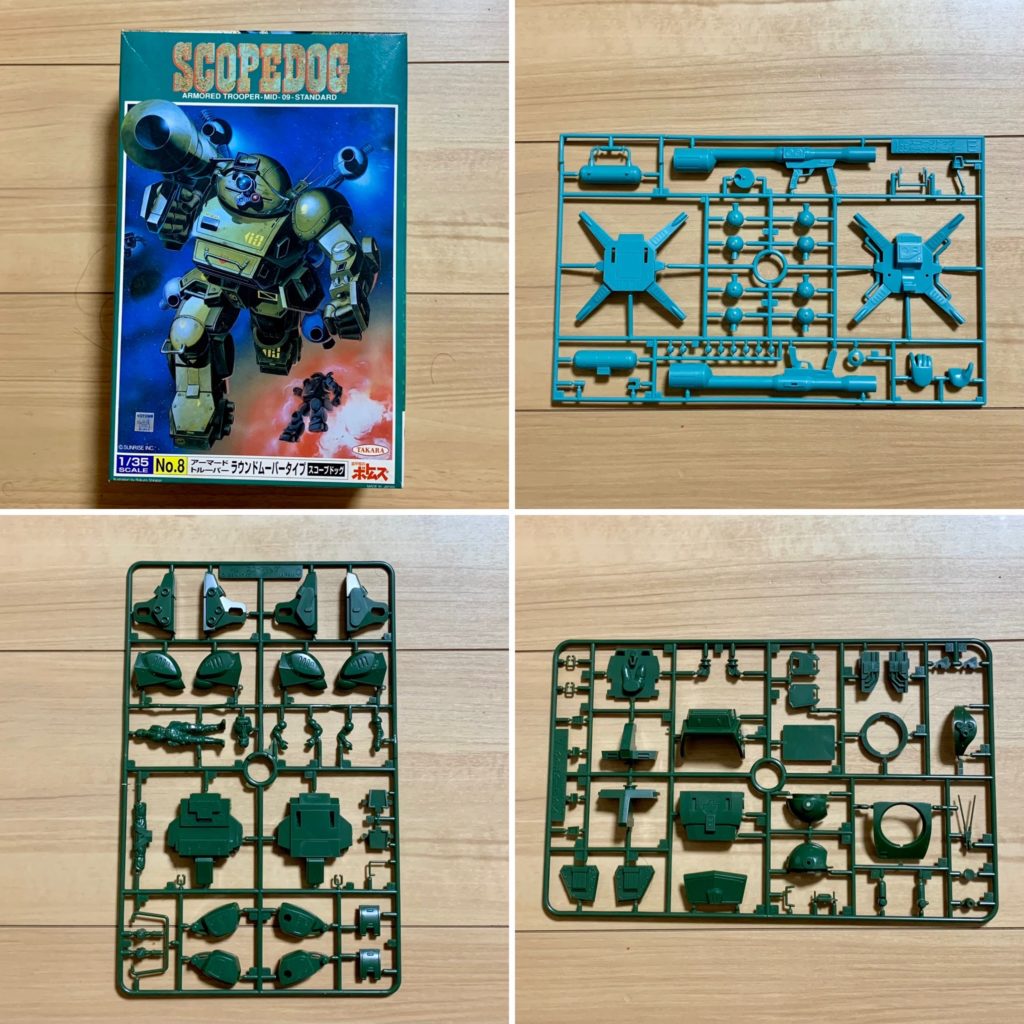

キットレビュー

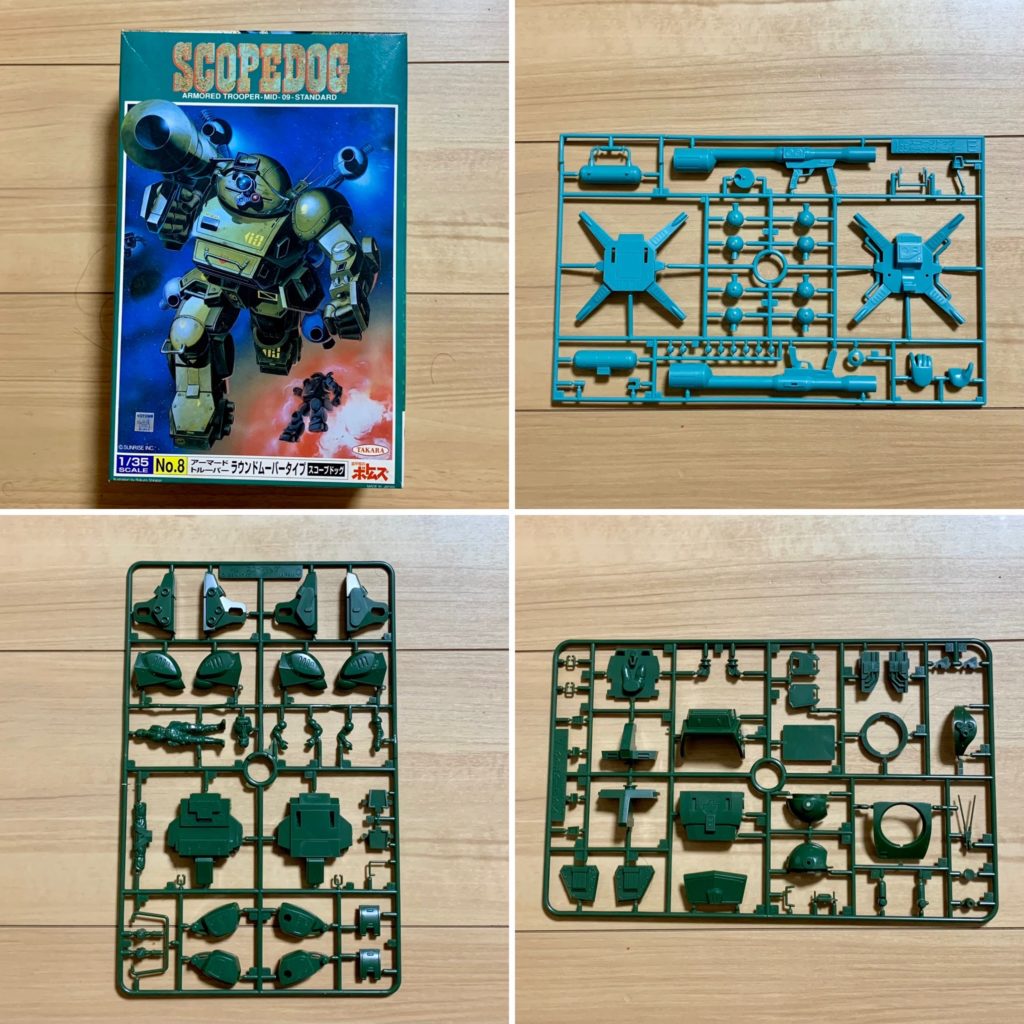

パーツ一覧

深い箱にギチッとつまったパーツは約200点。RSC用パーツのせいかと思いましたが、チェックしてみるとほとんどが本体用パーツでした。

仮組み

タカラの1/35キットと比べると細く絞られながらもATらしいガッチリした体格が再現されています。関節などもアニメ設定に準拠していて、つまらない現代的アレンジがないところも個人的に好みです。

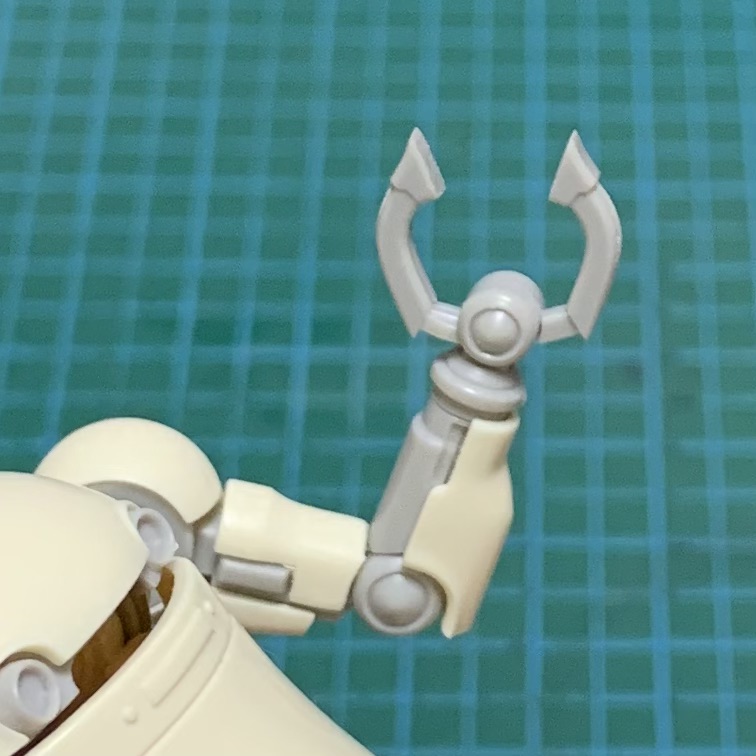

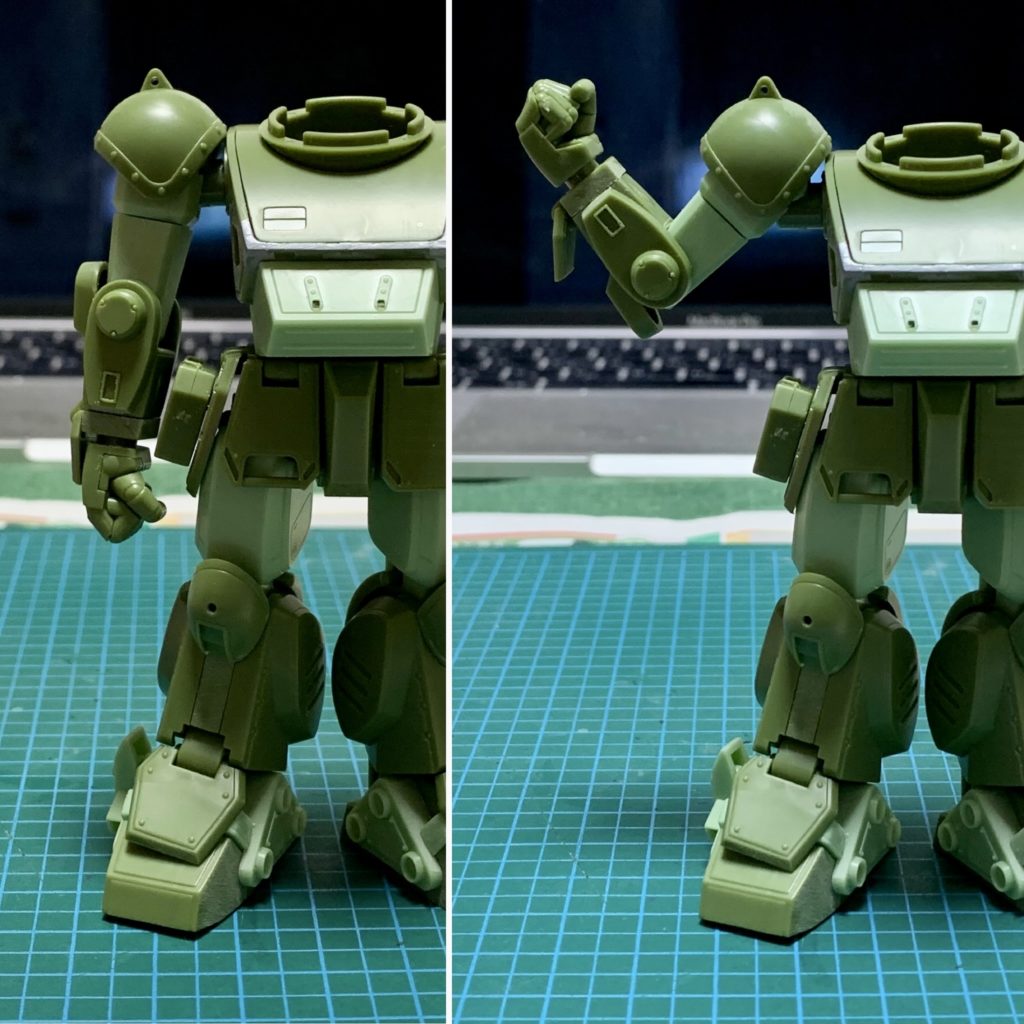

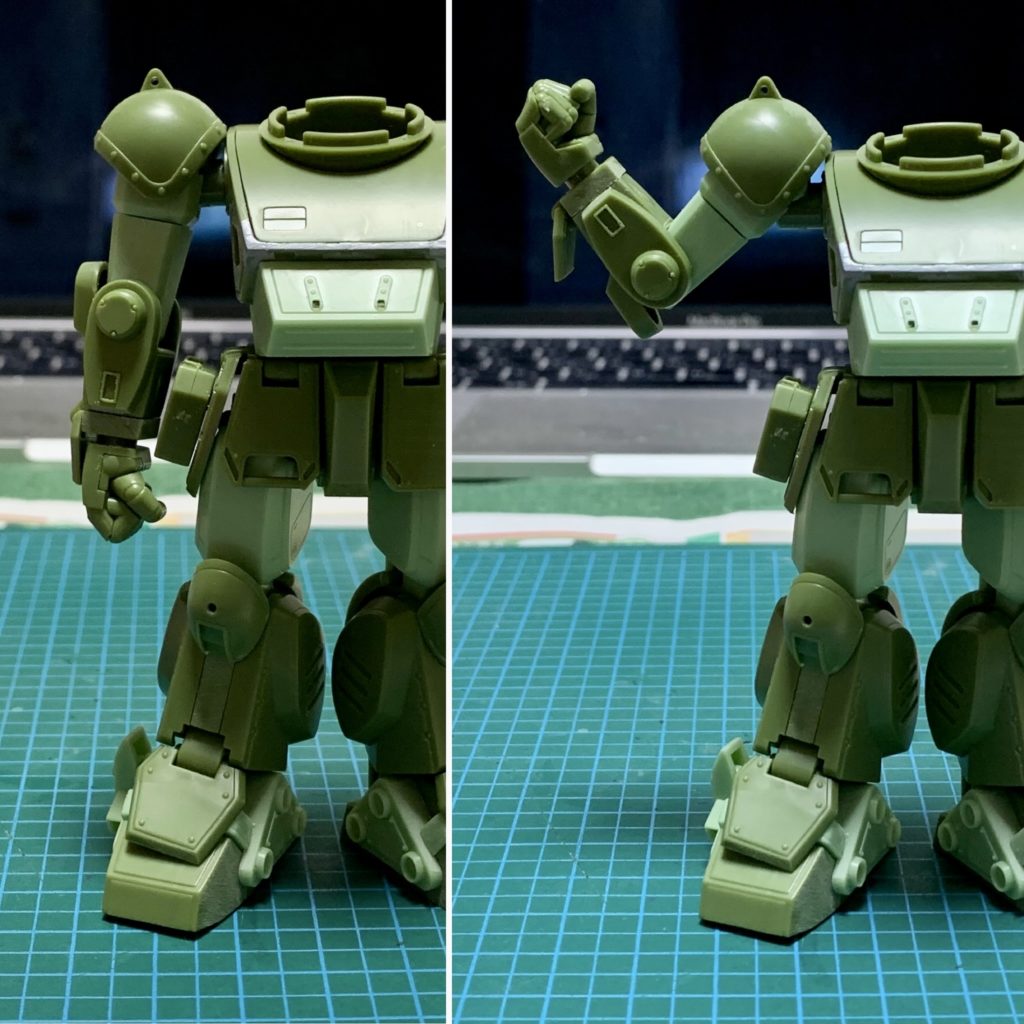

腕部の可動

ポリキャップ内蔵で肩やヒジが後ハメできますが、ヒジは約90度、肩は45度ほどと可動範囲は旧キットとそれほど変わりません。

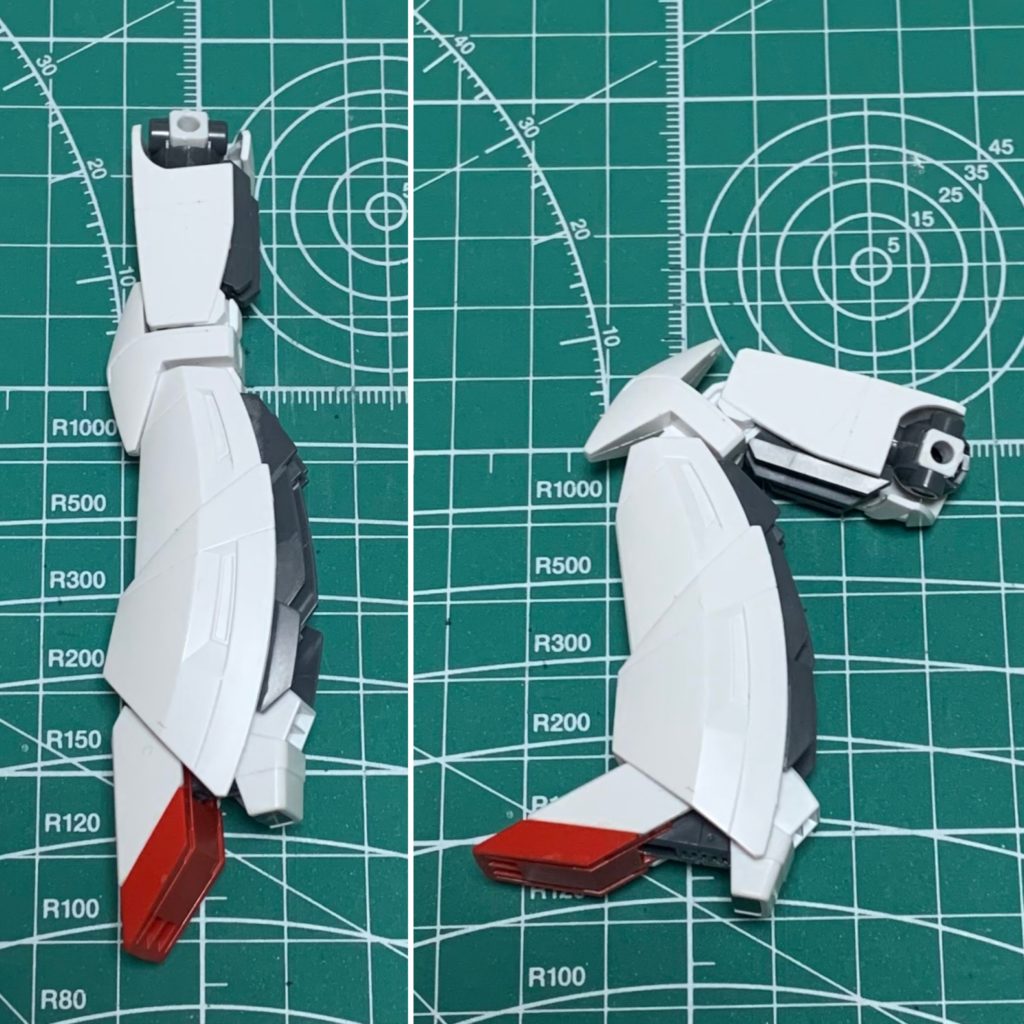

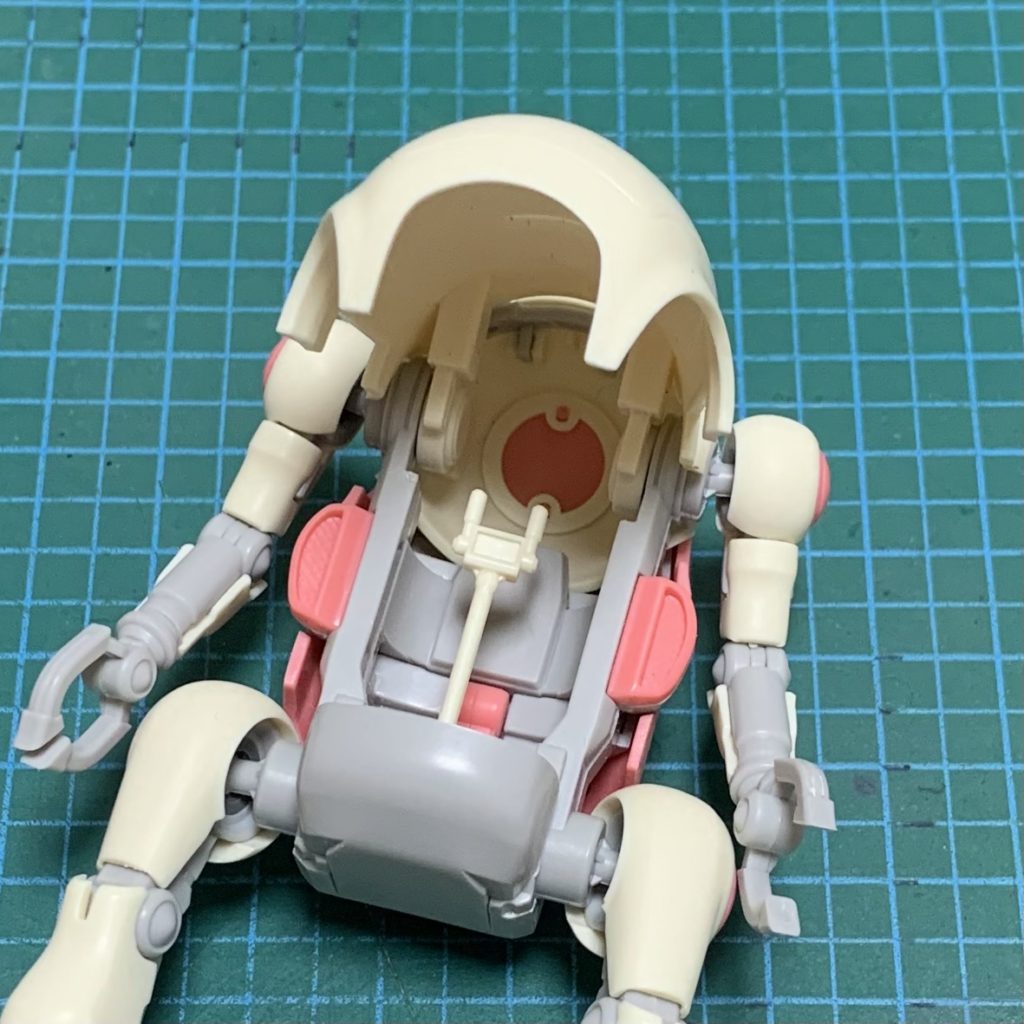

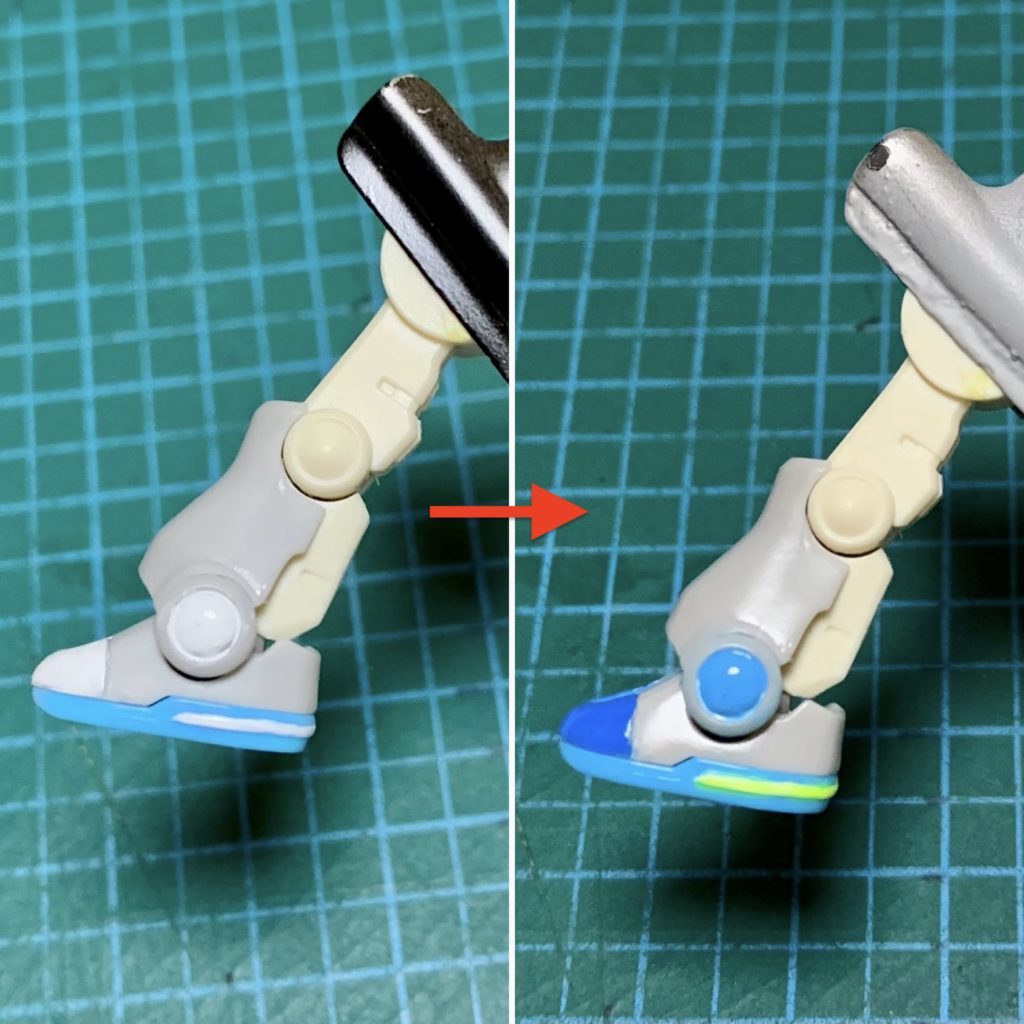

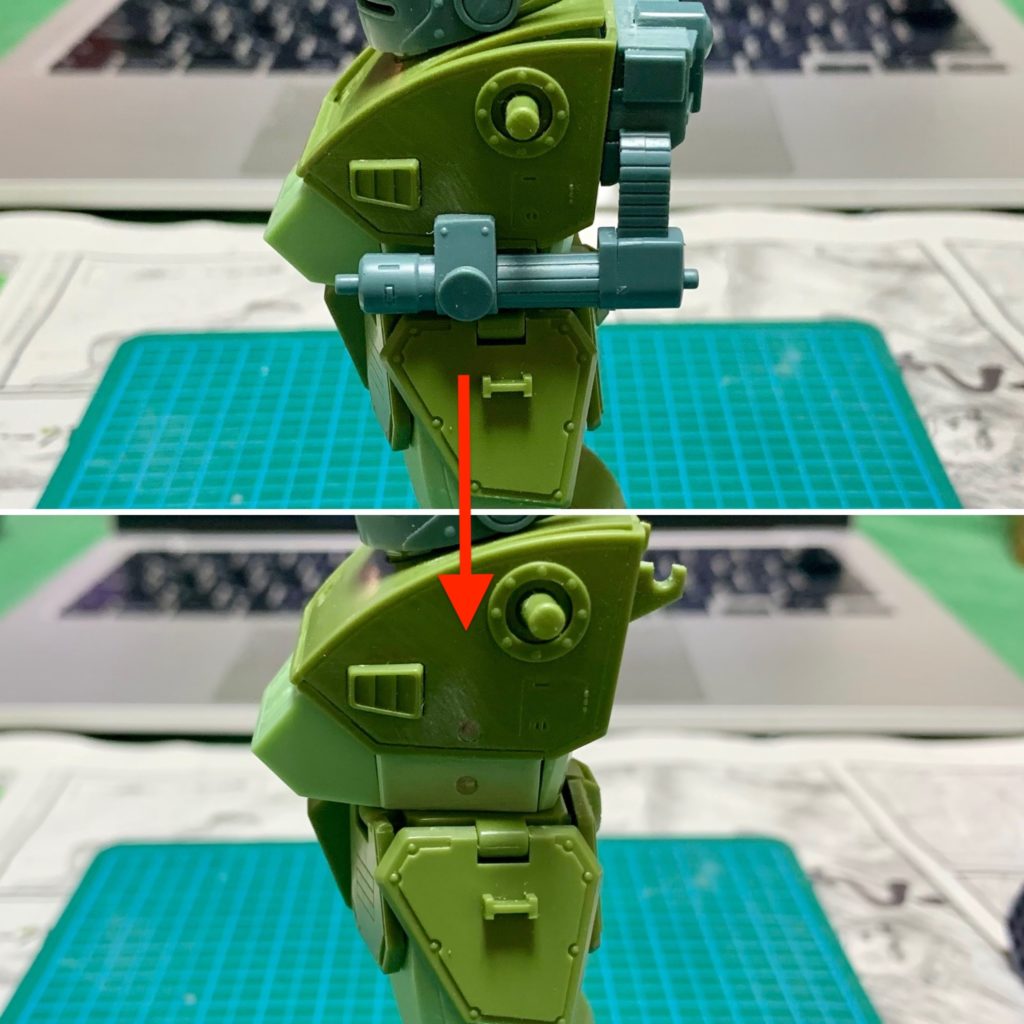

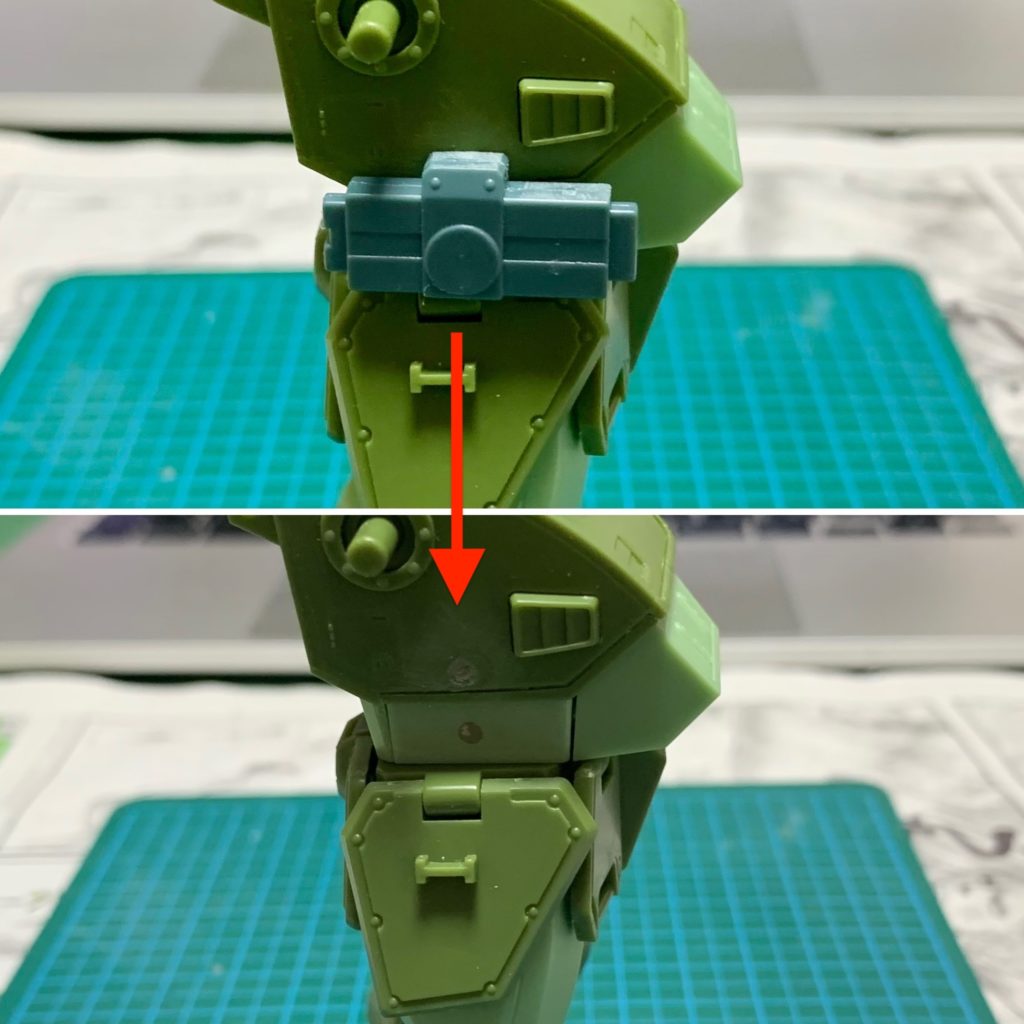

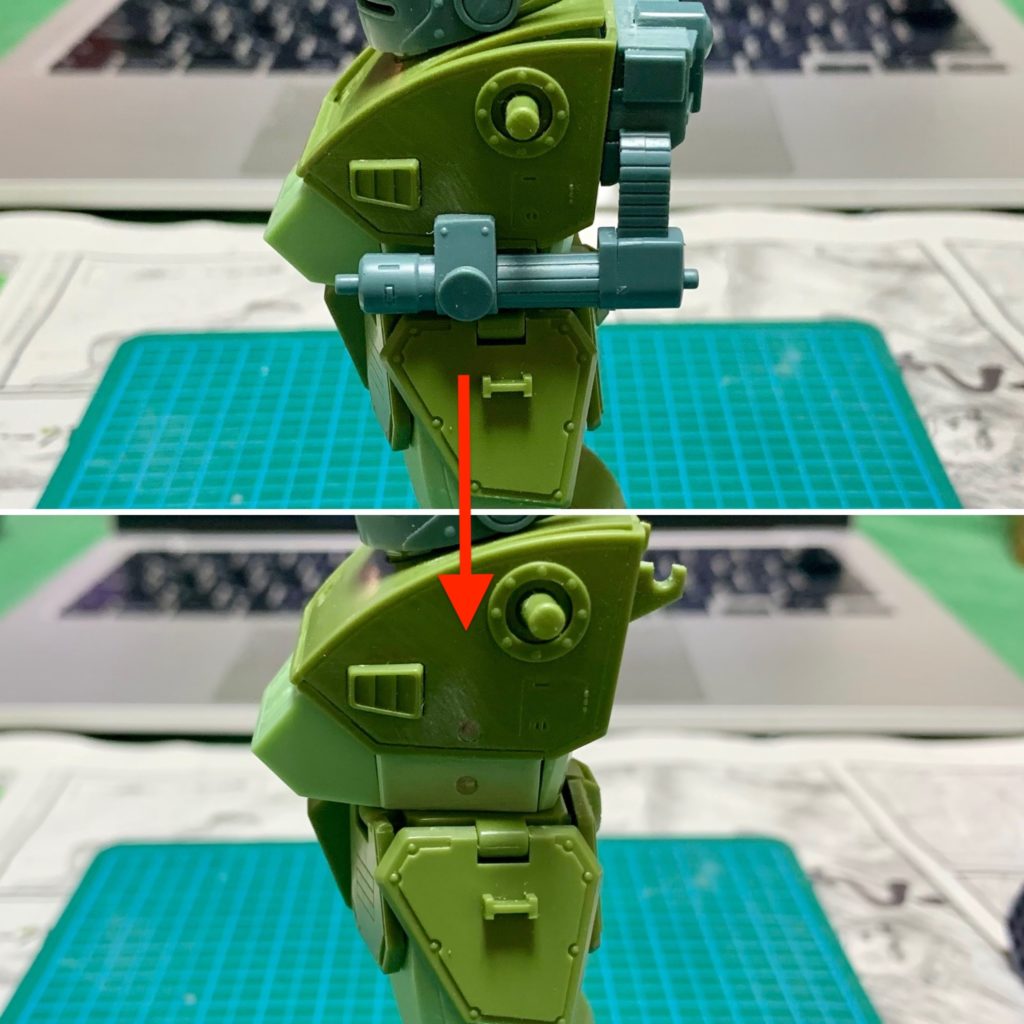

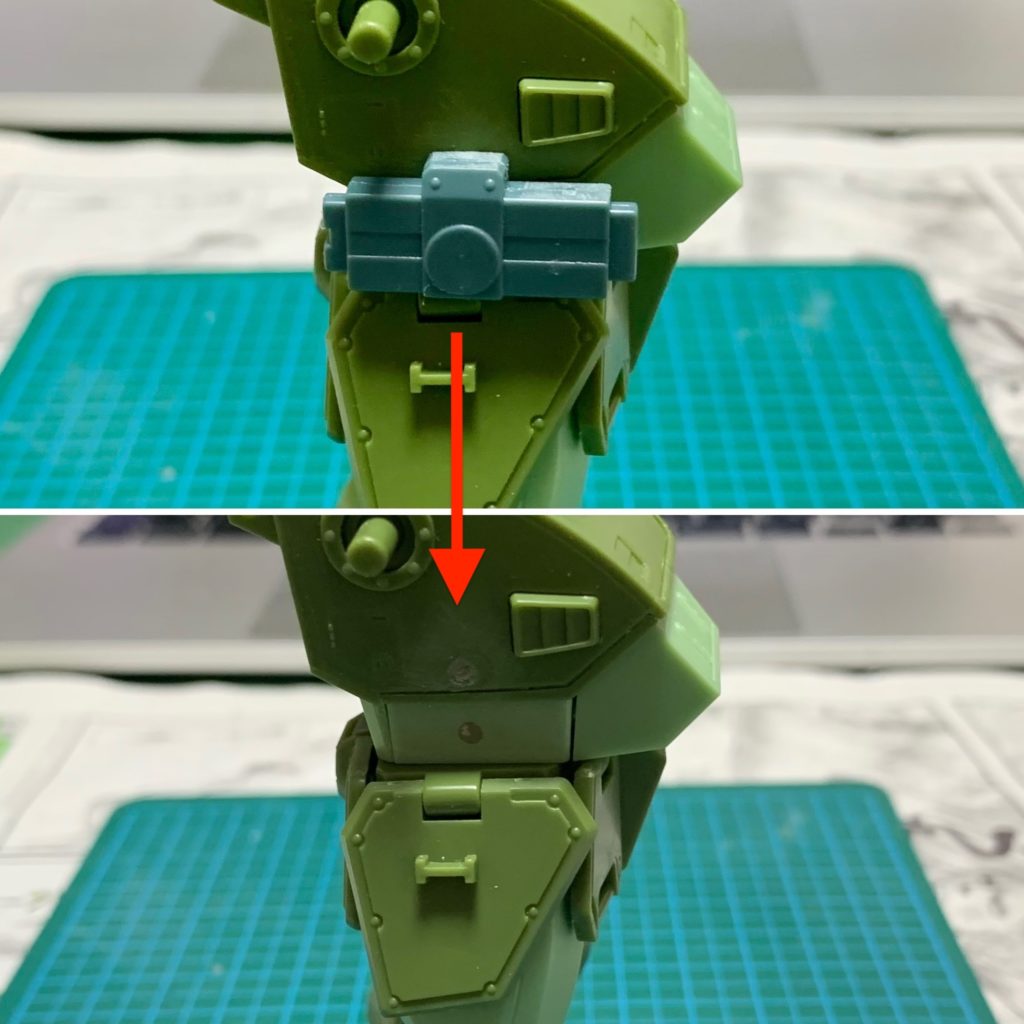

脚部の可動

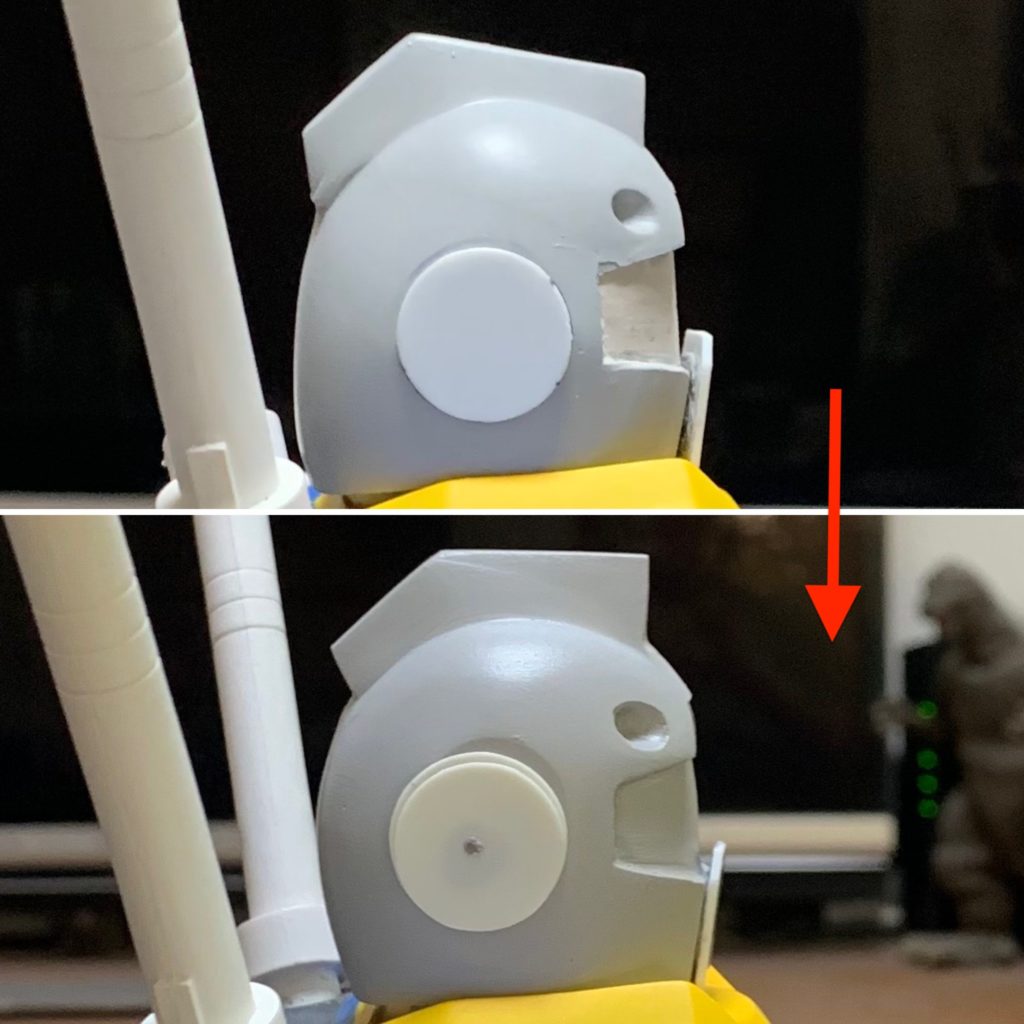

「PS版」最大のウリ、スネに仕込まれた二重関節のフレームで降着機構を見事に再現(下)。しかし、そのために関節軸の位置が限定されて、通常の可動では少し不自然な曲がりかたになります。(右上)

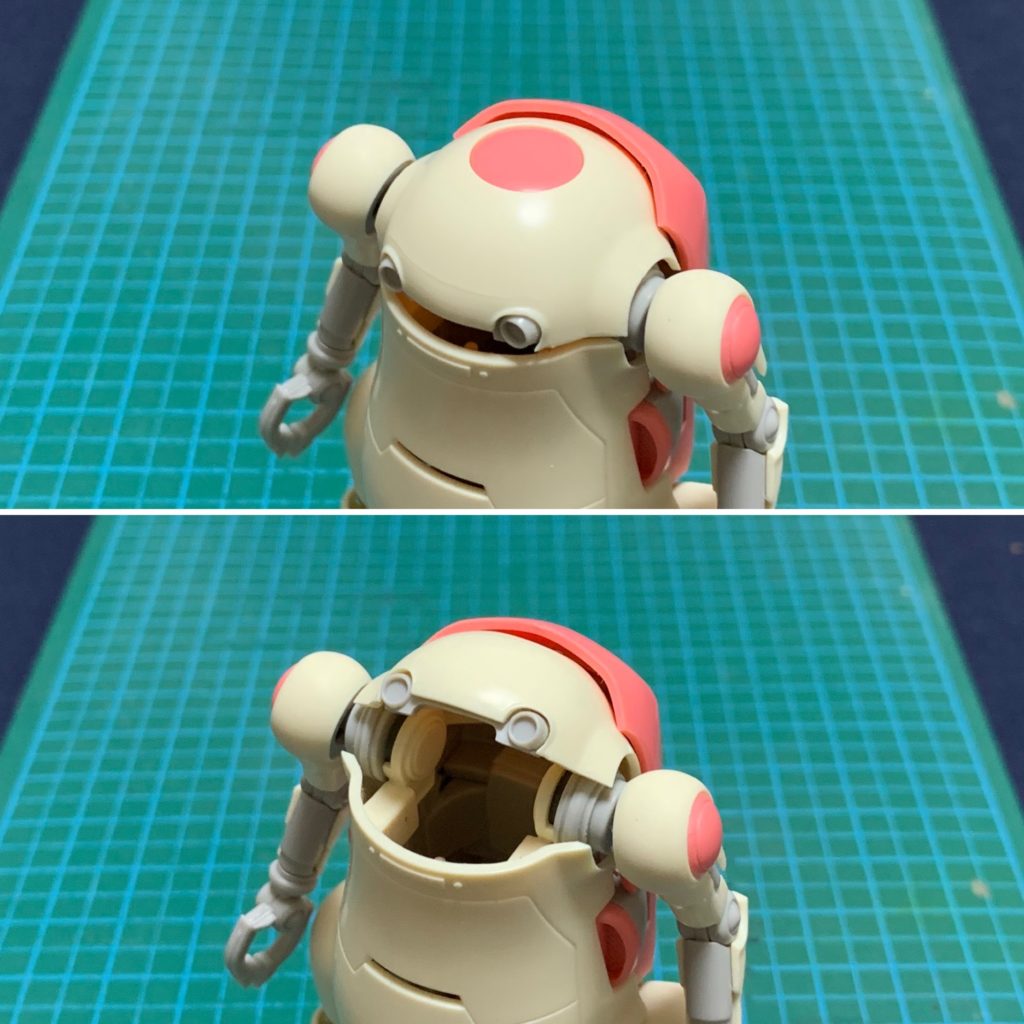

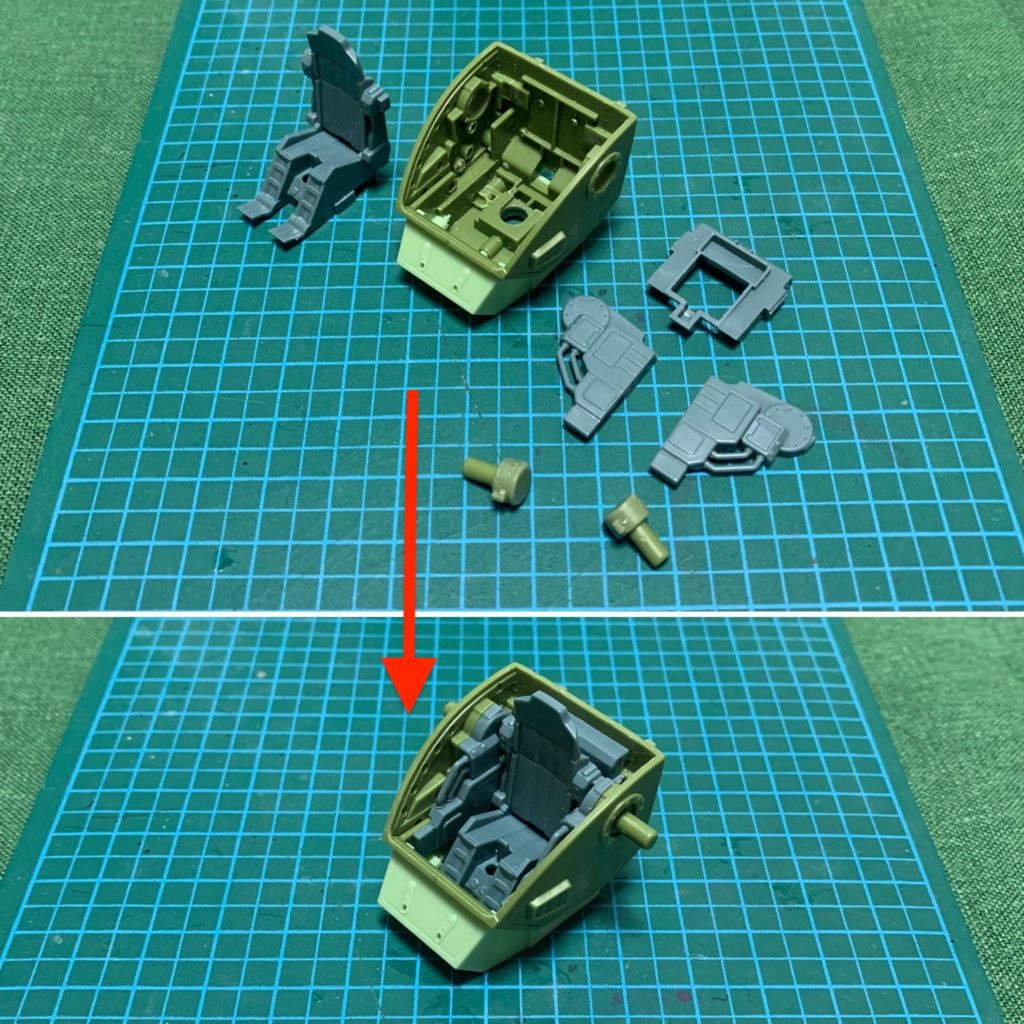

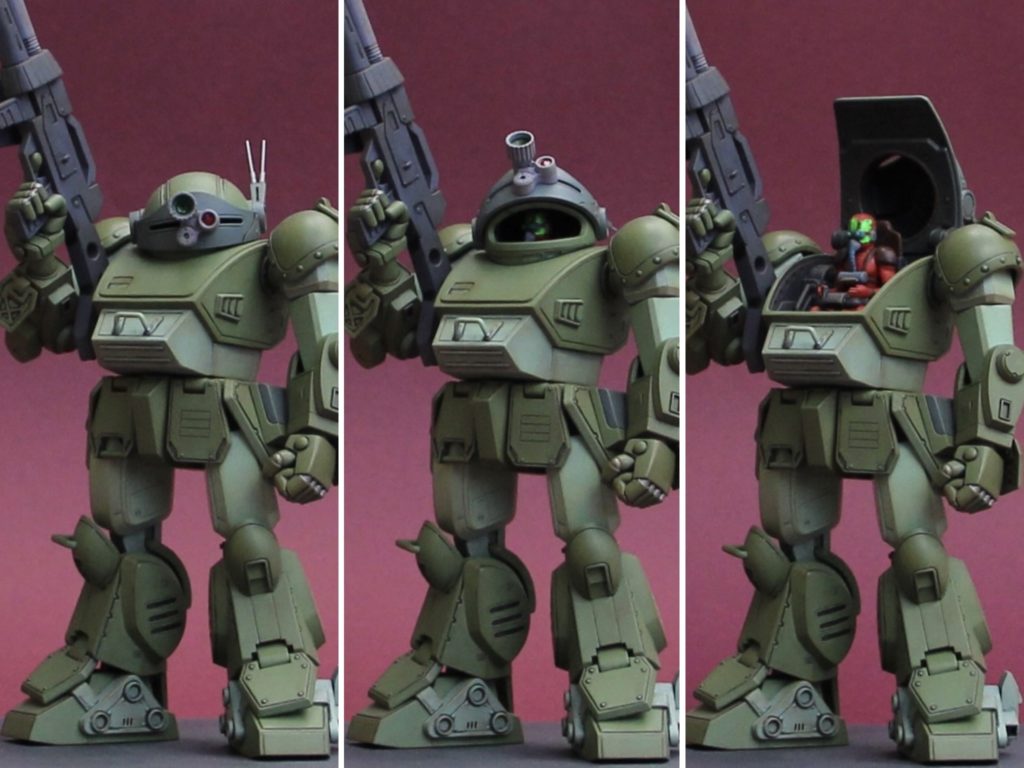

コクピット

ハッチを開くとパイロットフィギュアが。胸部の幅を絞っているせいかフィギュアがやや小さいような気がします。

本体の組み立て

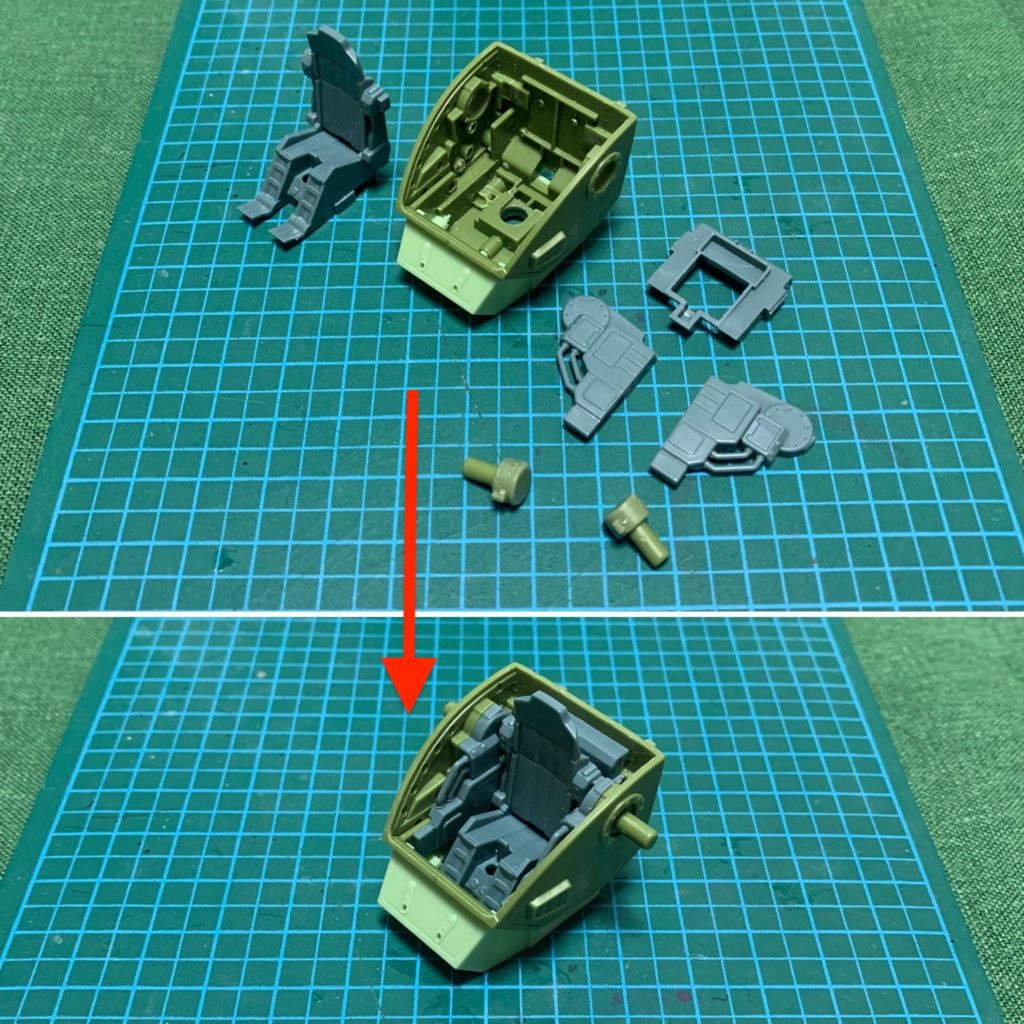

胸部の組み立て

キットでは内装を取り付けてから胸部を組み立てるようになっていますが、塗装の都合を考えて取り付けダボをカットして胸部を組み立ててから後ハメできるように加工。

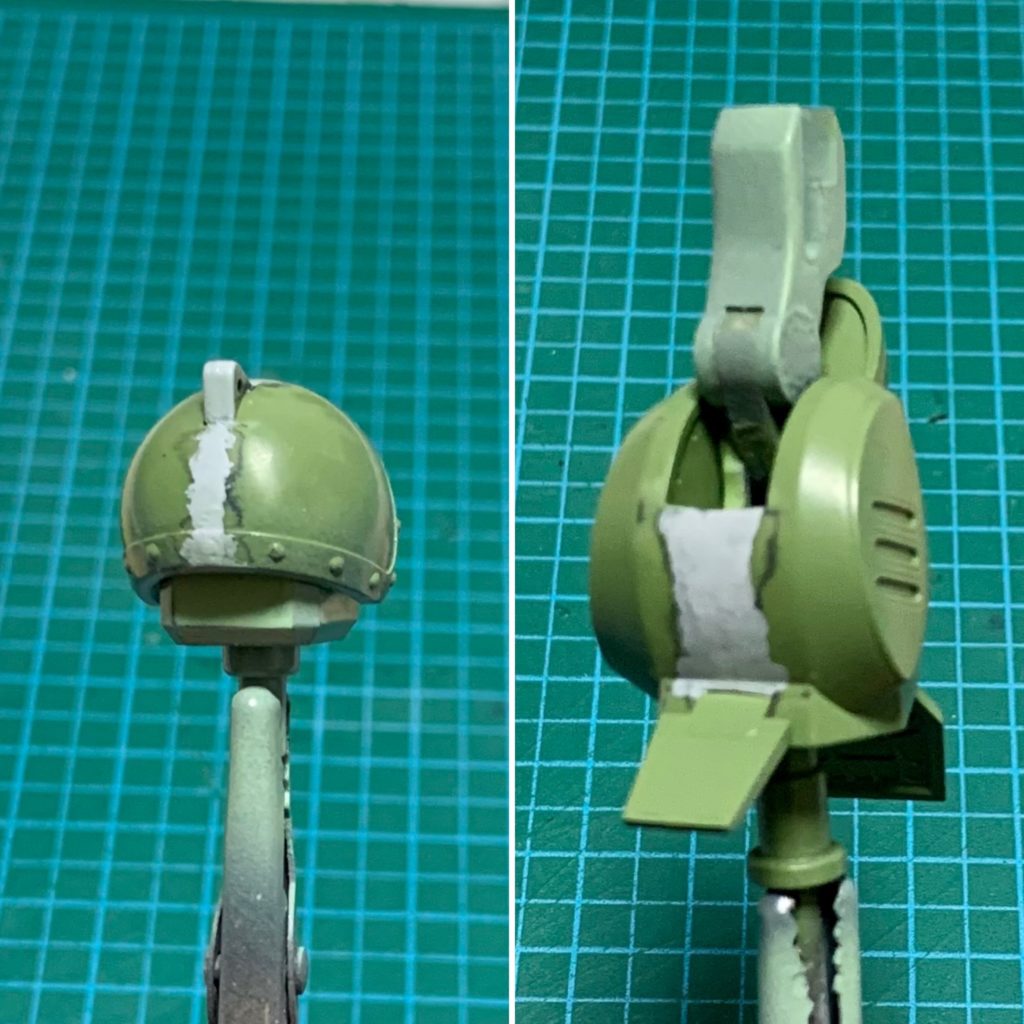

アンテナ

破損防止のためアンテナを0.5mm真鍮線と1.0mmスプリングを組み合わせたものに置き換え。

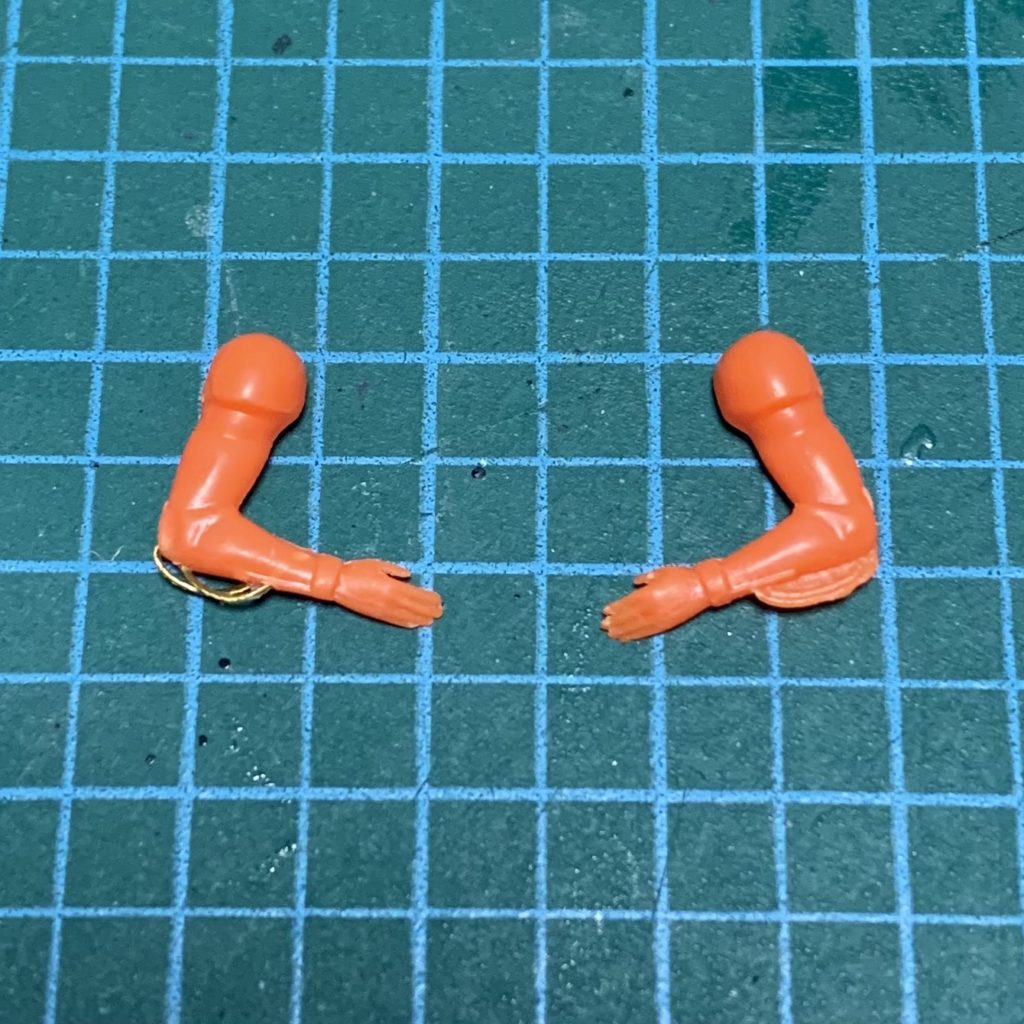

手首

手首の丸モールドはボンヤリしているので、いったん削り取ってWAVEのHアイズを接着。

アームパンチスペアカートリッジ

RSCはヘビイマシンガンの予備カートリッジしかついていないので、ブルーティッシュドッグからパーツを流用。

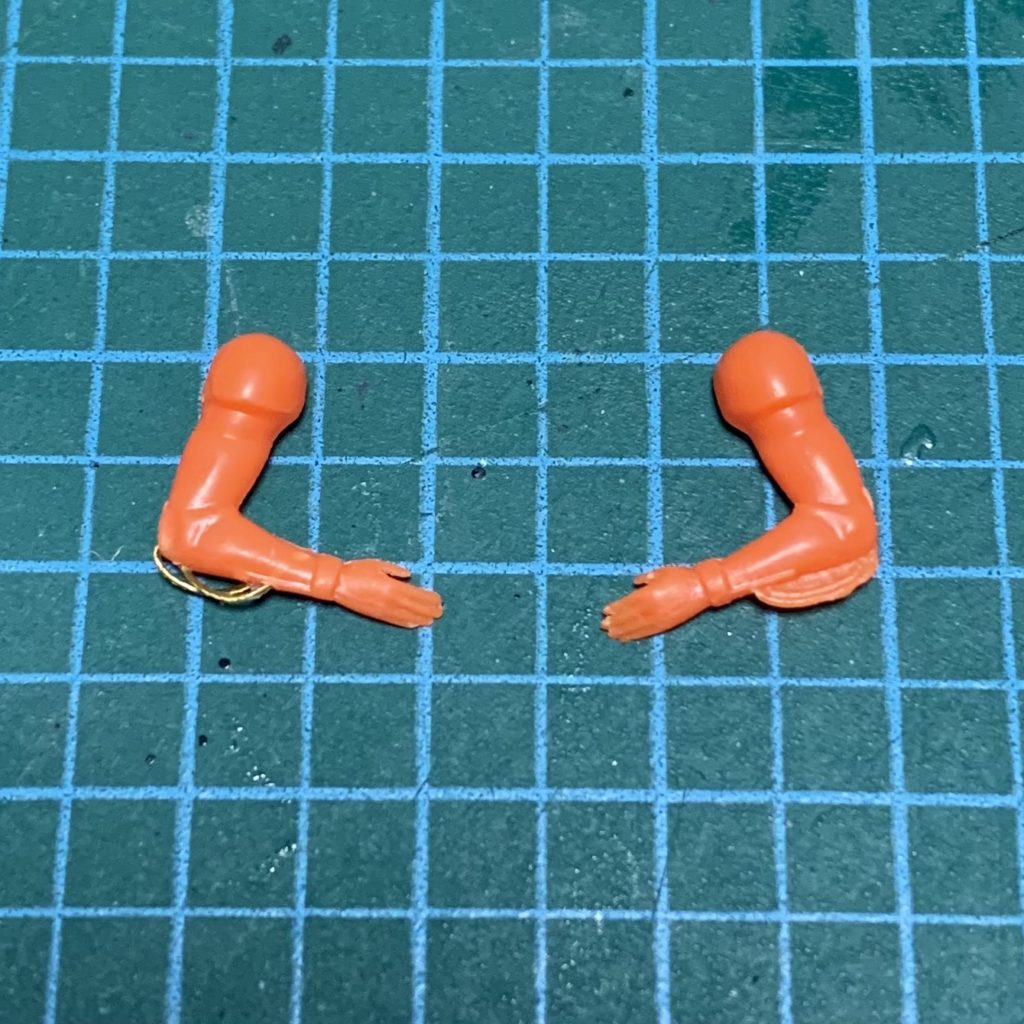

ヒジのコード追加

ヒジのコードはまるで魚のヒレのように見える(右)ので、モールドを削り取ってコードを追加(左)。

武装パーツの組み立て

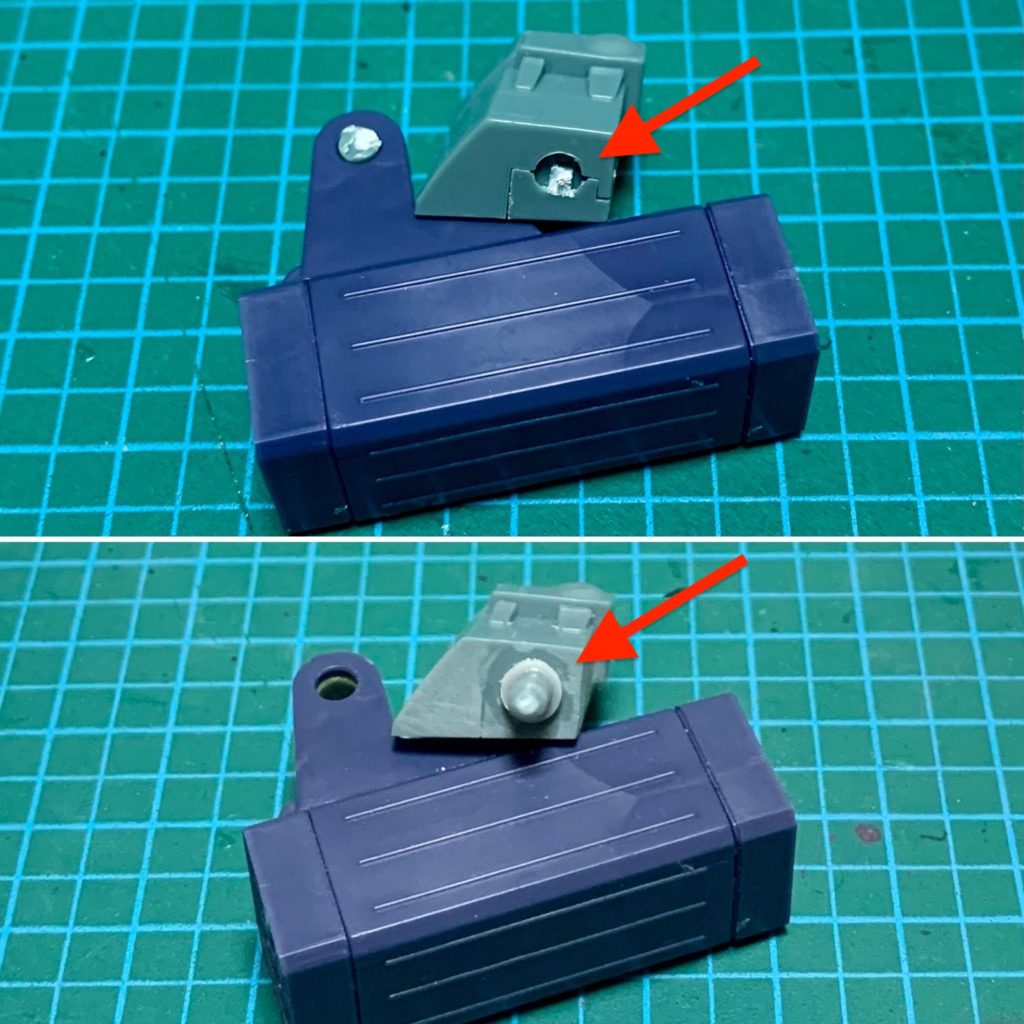

ロケット弾ポッド

ロケット弾ポッドを差し込んで何気なくねじったら、軸パーツがポッキリいってしまいました・・・( ´△`)。成形上の都合で軸パーツ基部の強度が不足していたようです。仕方なくランナーを削ったものを接着して補修しました。

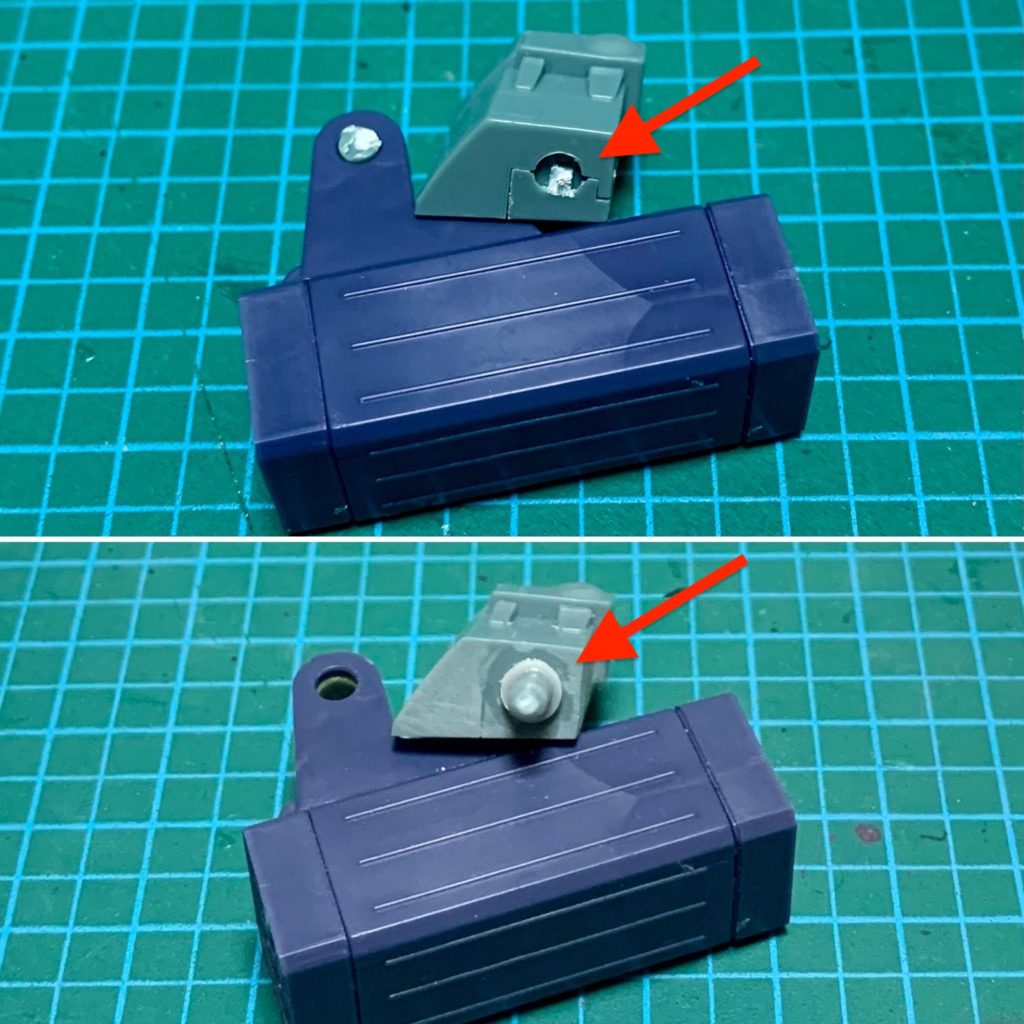

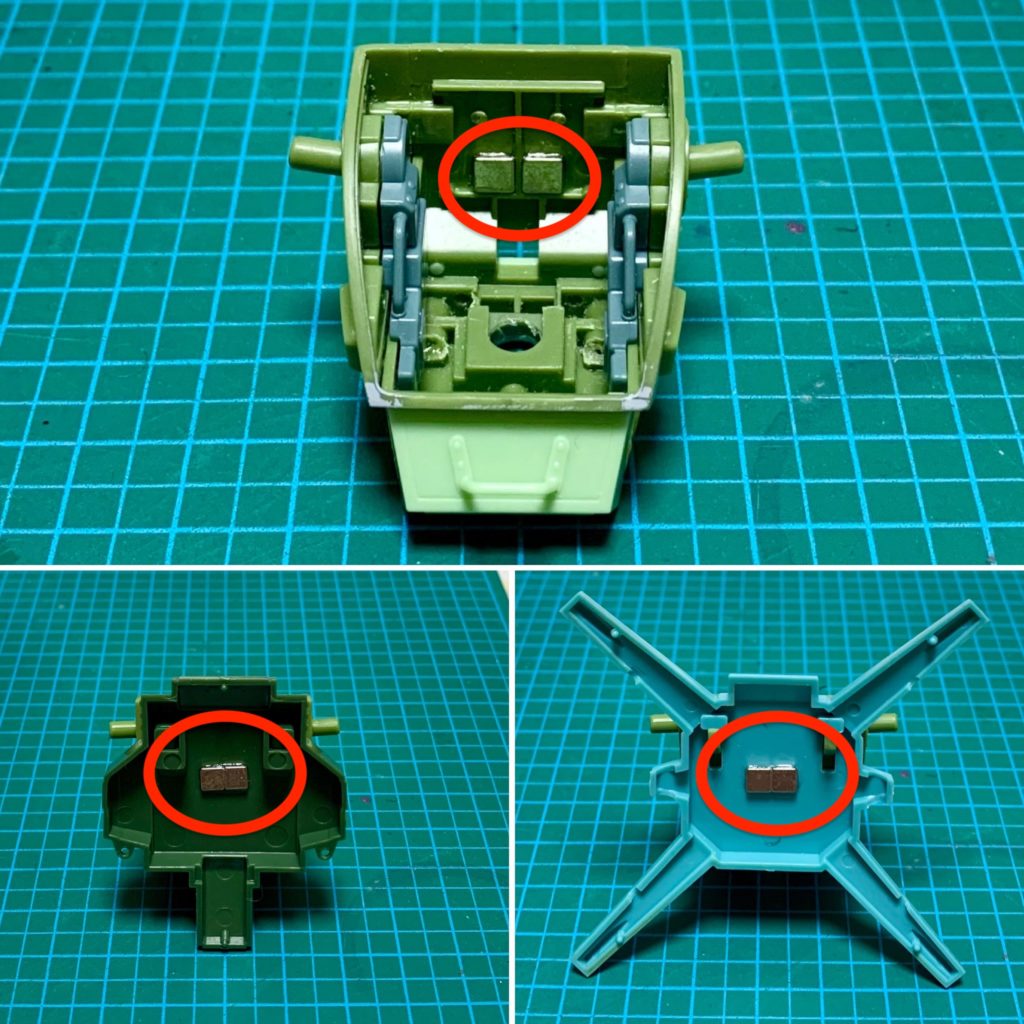

左腹ガトリングガン

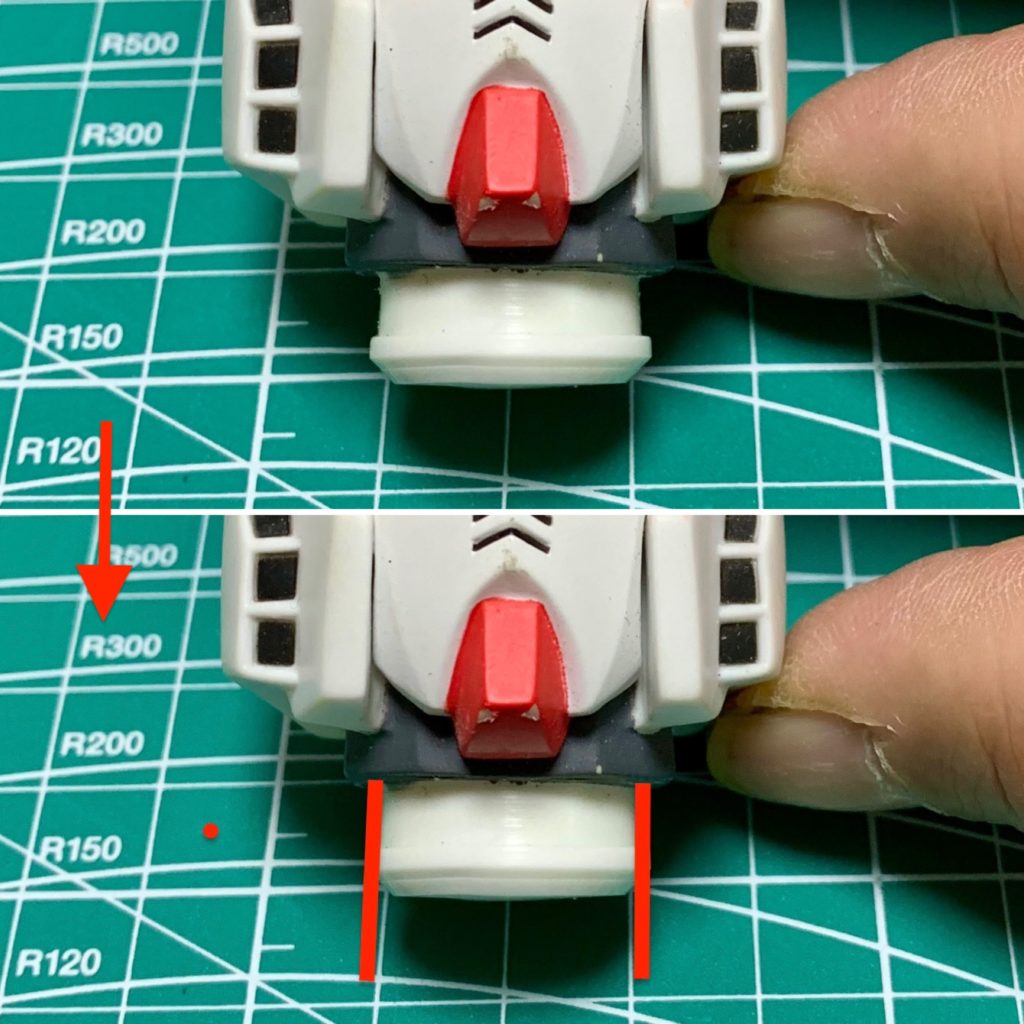

RSC用装備は脱着可能ですが、装備を外すと腹部に取り付けダボの大穴が開くので、2mmネオジム磁石を埋め込んで脱着可能としました。

右腹ミサイルランチャー

左腹と同様に、2mmネオジム磁石を埋め込み。

左腕ソリッドシューター

ここにも2mmネオジム磁石を埋め込んで脱着可能に。

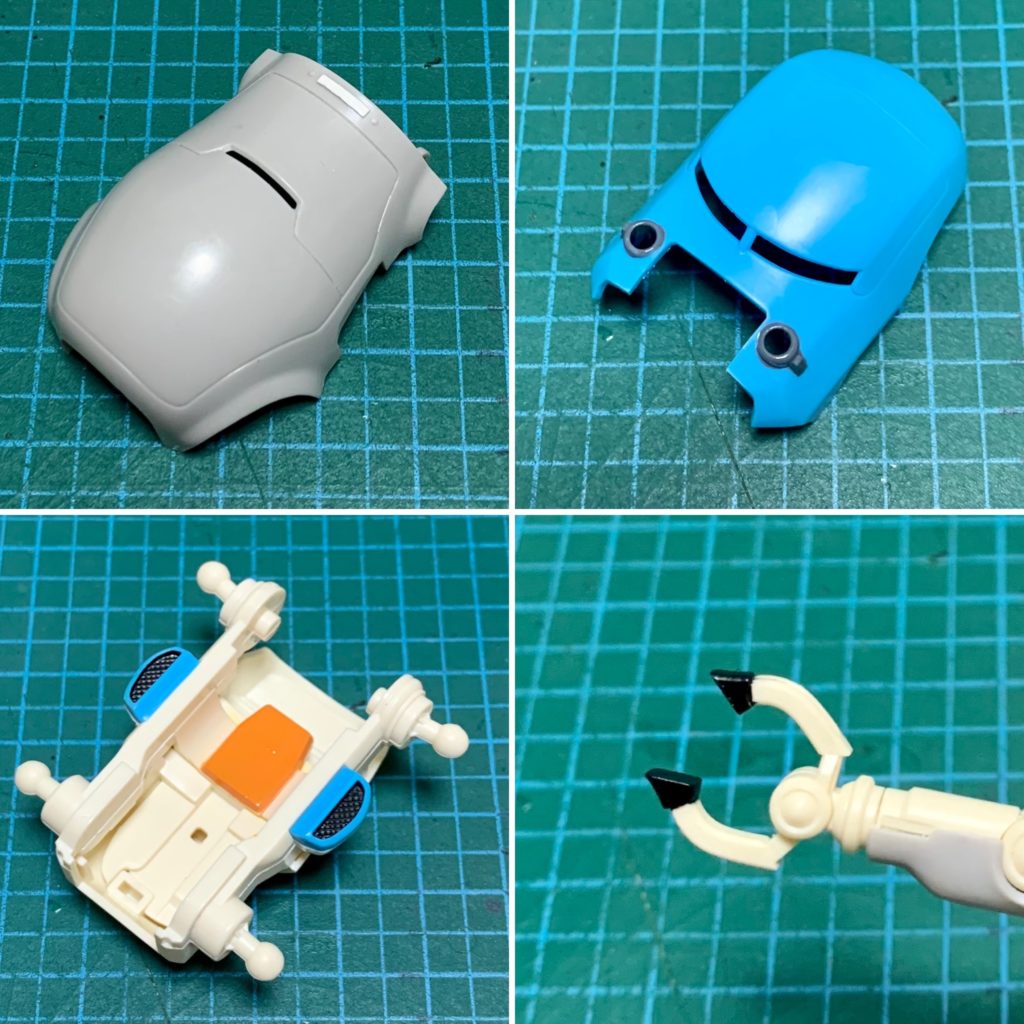

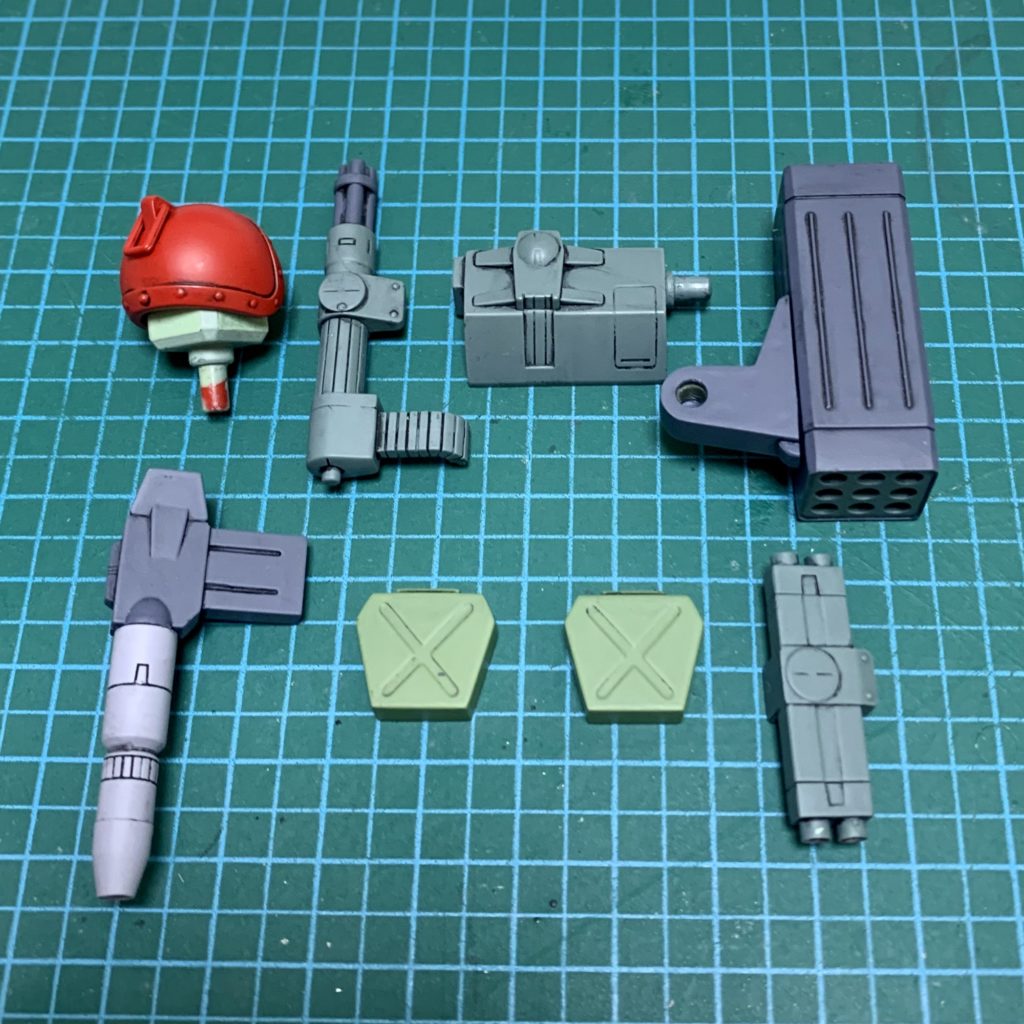

旧キットからパーツ流用

タカラの旧キットからラウンドムーバー、ソリッドシューター、パラシュートザック等を流用します。

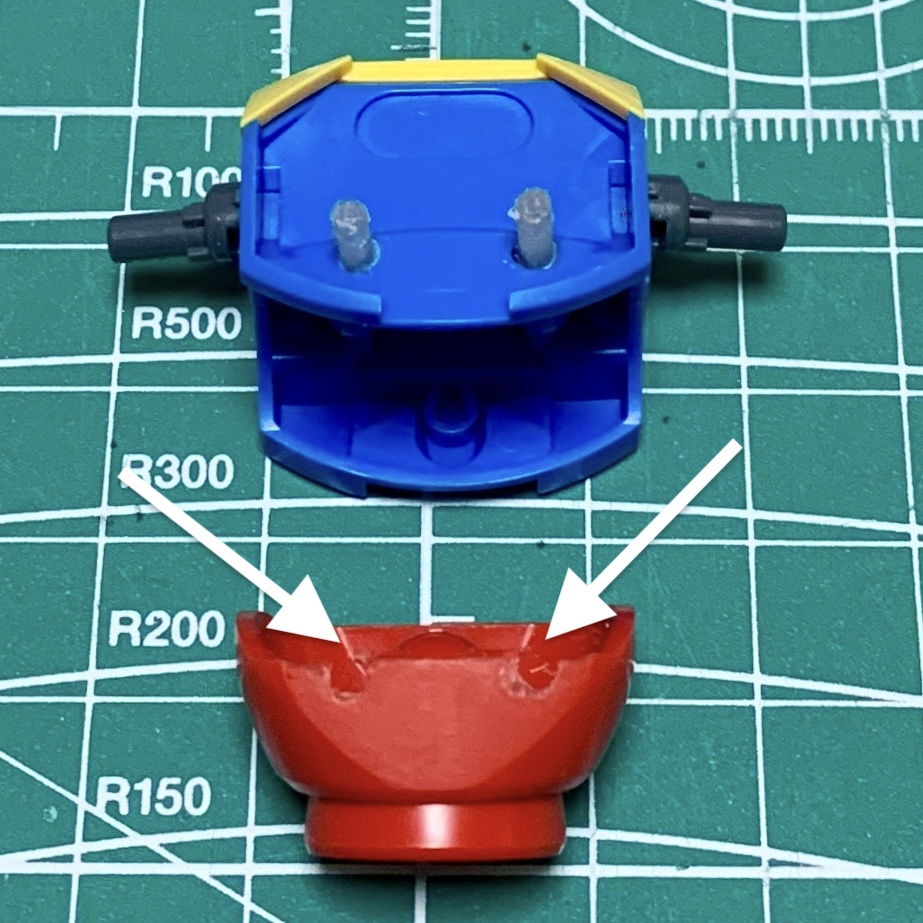

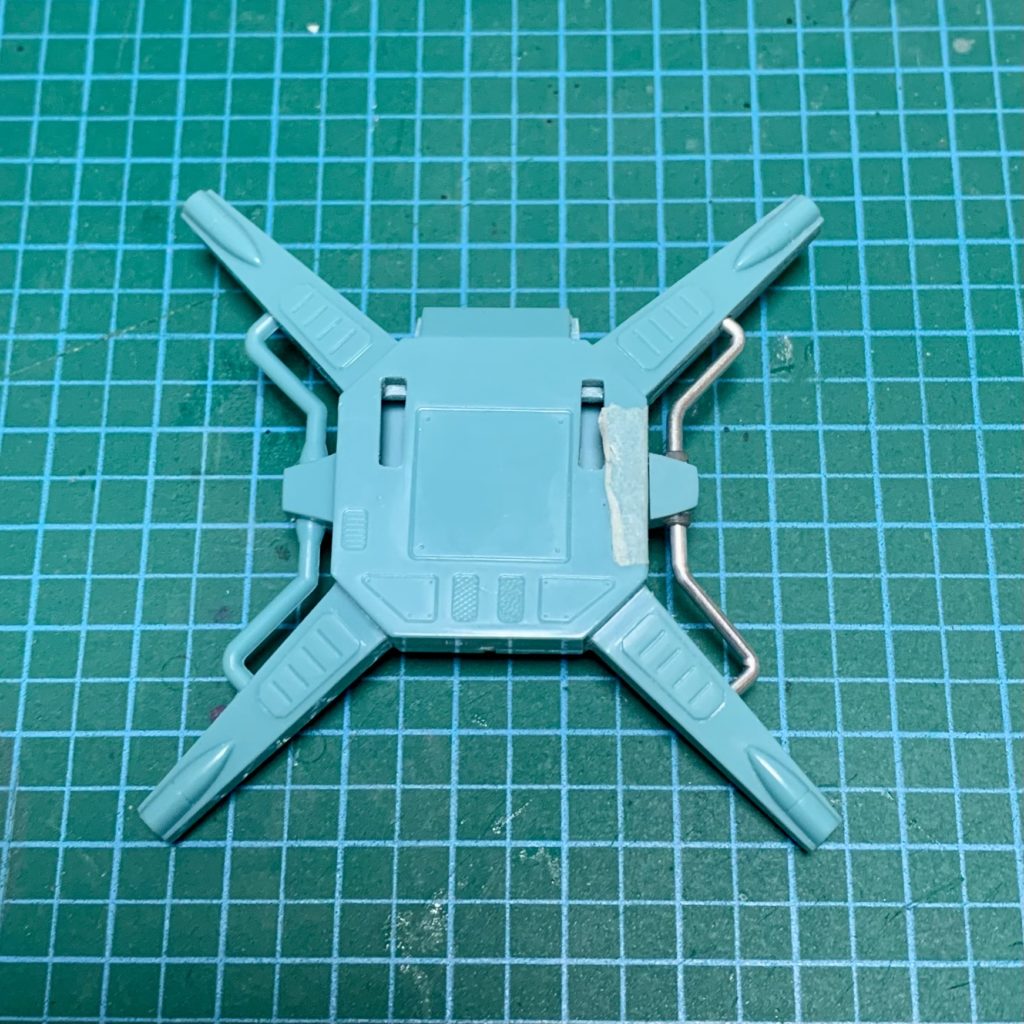

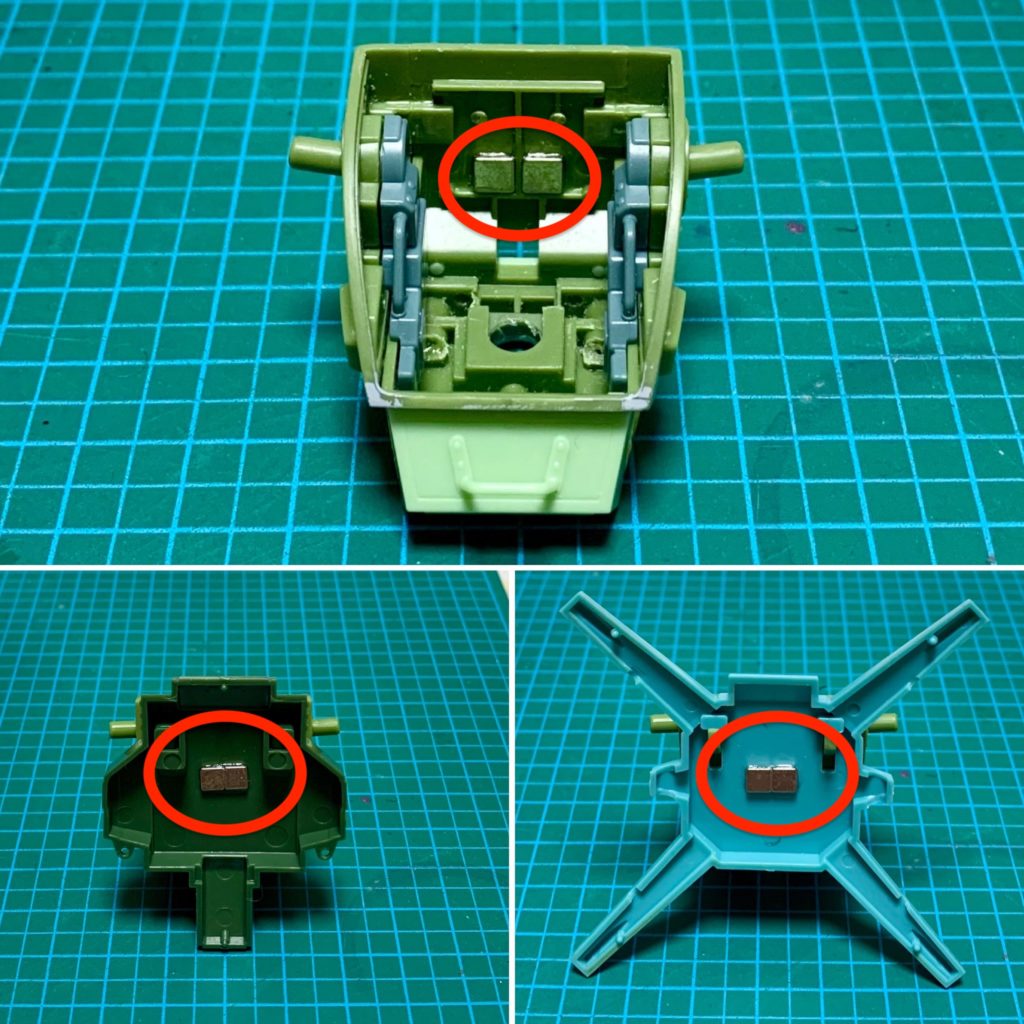

WAVEのキットに取り付け

当然、加工が必要だろうと覚悟していましたが、なんと!無加工でピタリと装着することができました。WAVEさんは流用することを想定して設計したのかな?

ネオジム磁石埋め込み

塗装がはげないように接続ラックのクリアランスを大きめに取って、磁石接続で安定するようにしました。

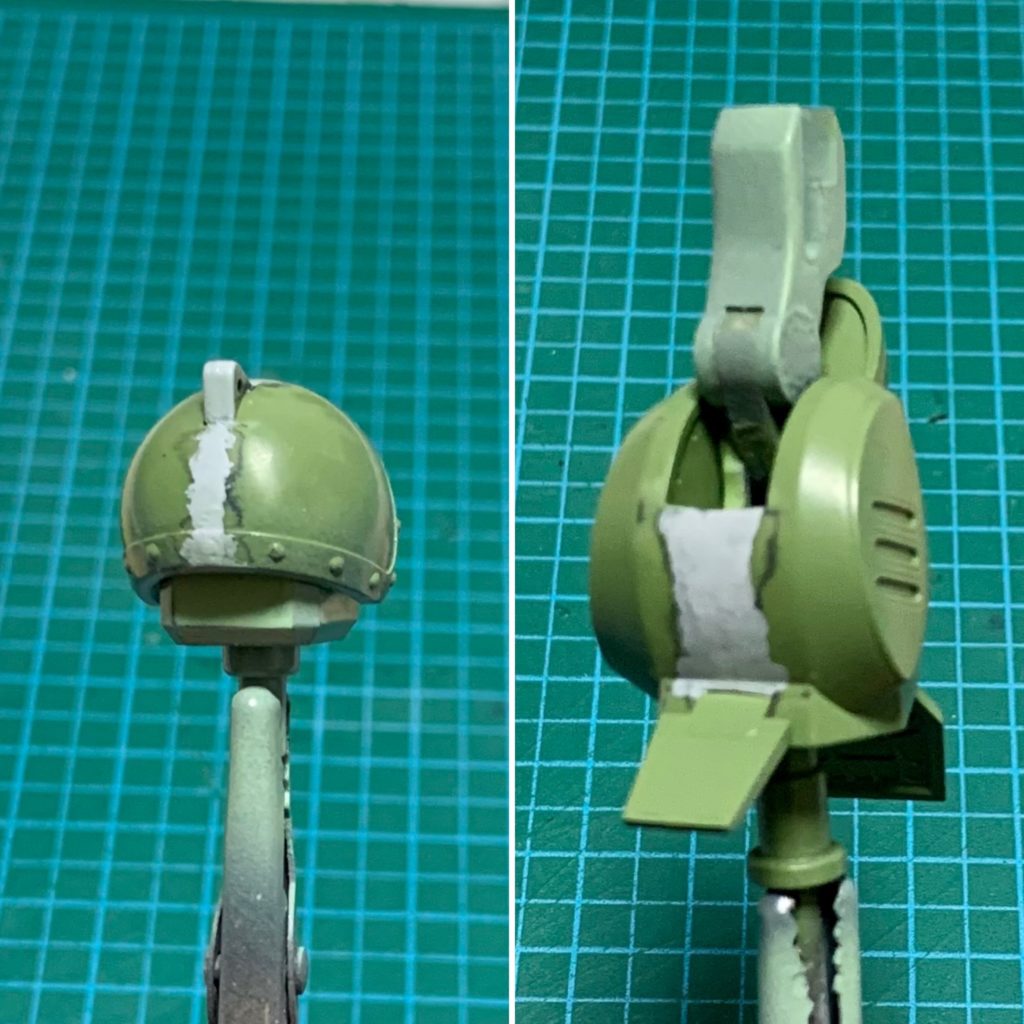

パラシュートザック

ザックのサイドには細かいモールドが入っていますが、接着線を消すために一旦削りとって、後からプラ板で作ったモールドをはりつけました。

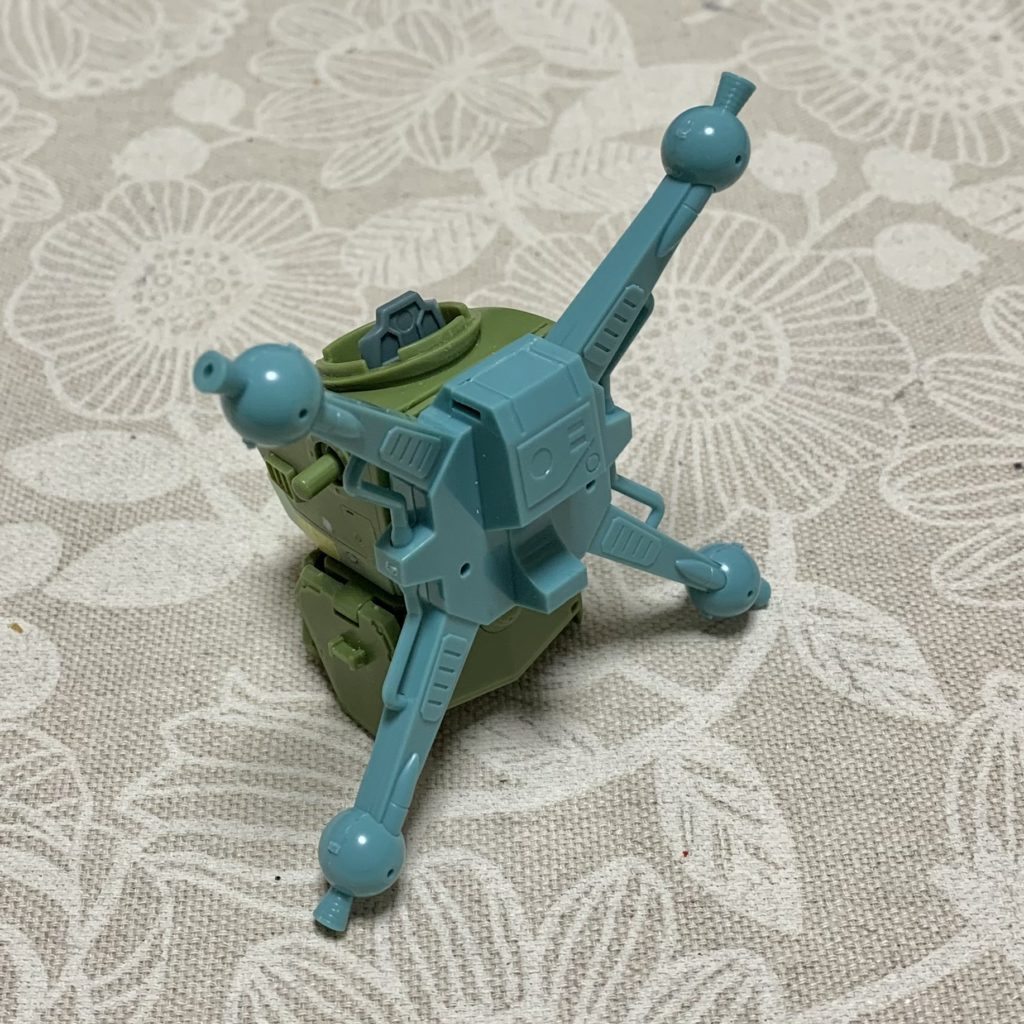

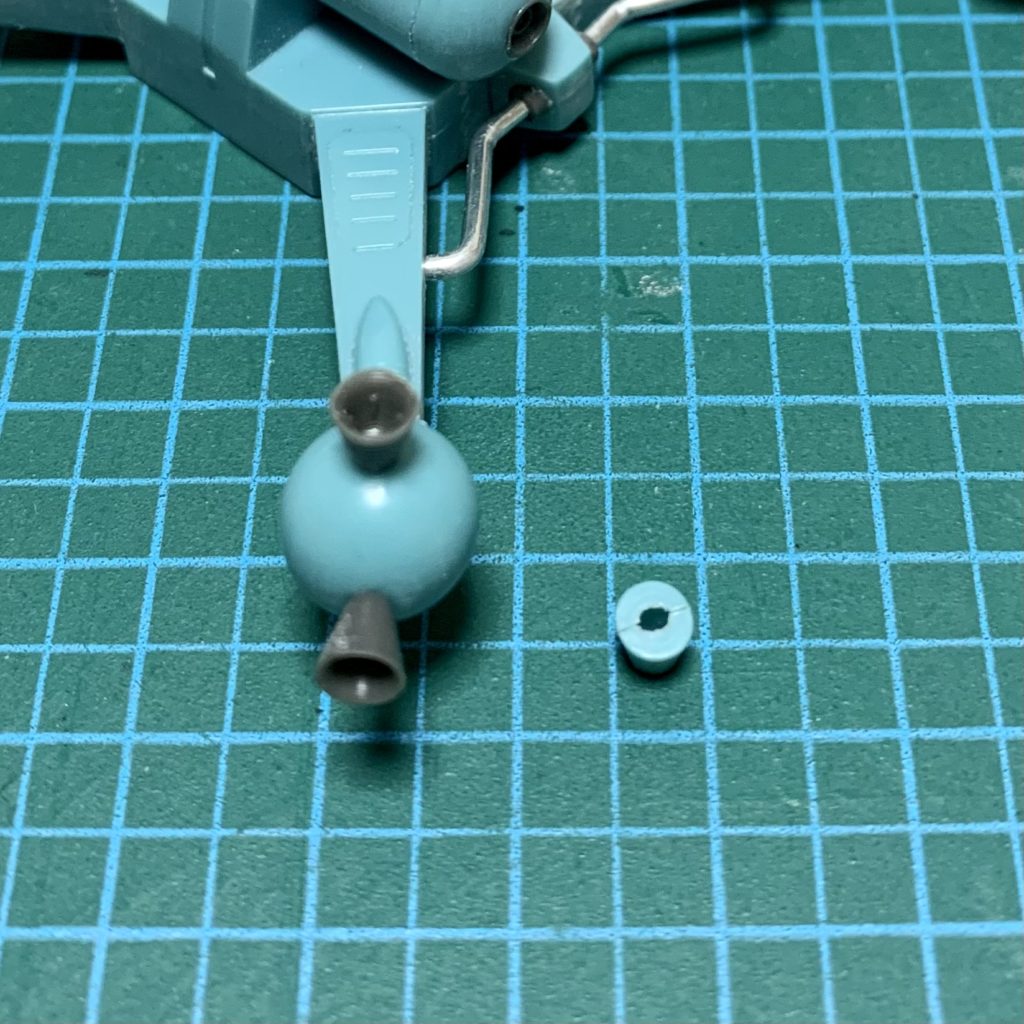

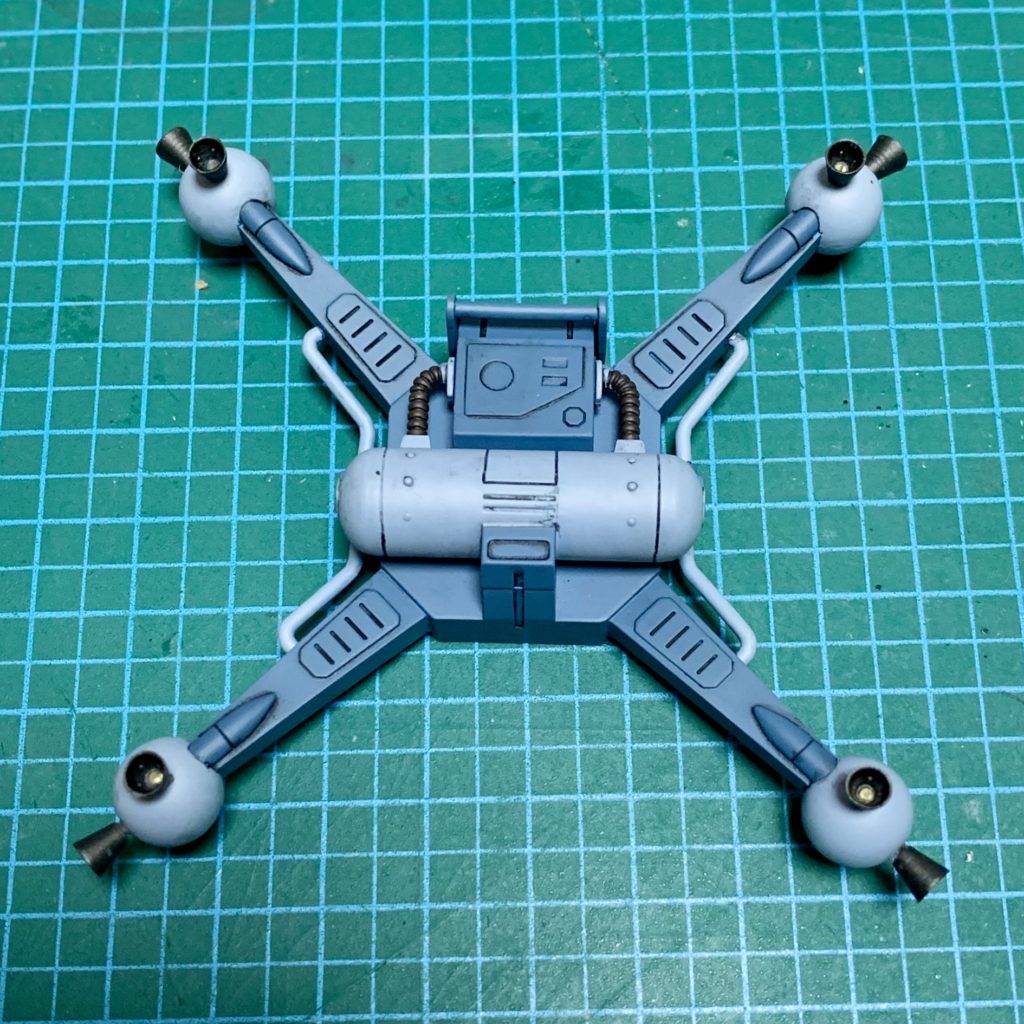

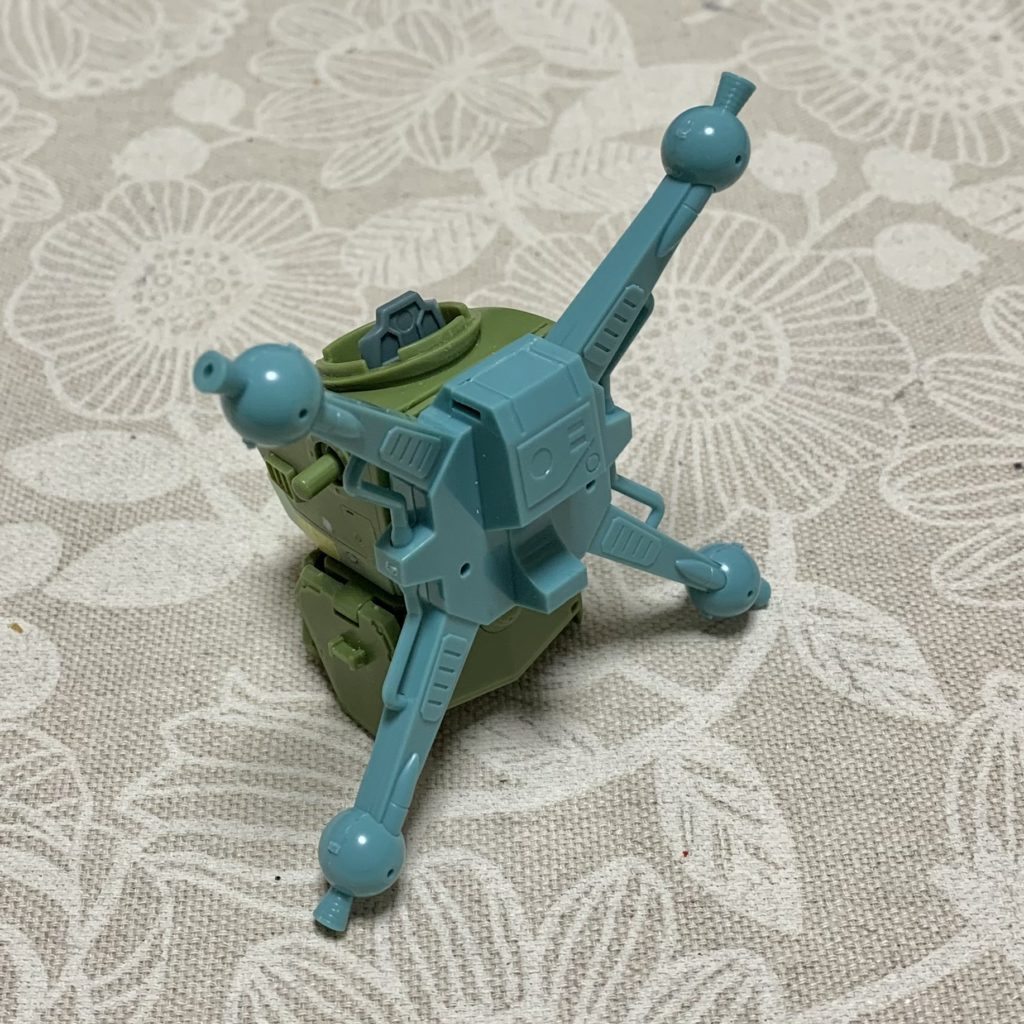

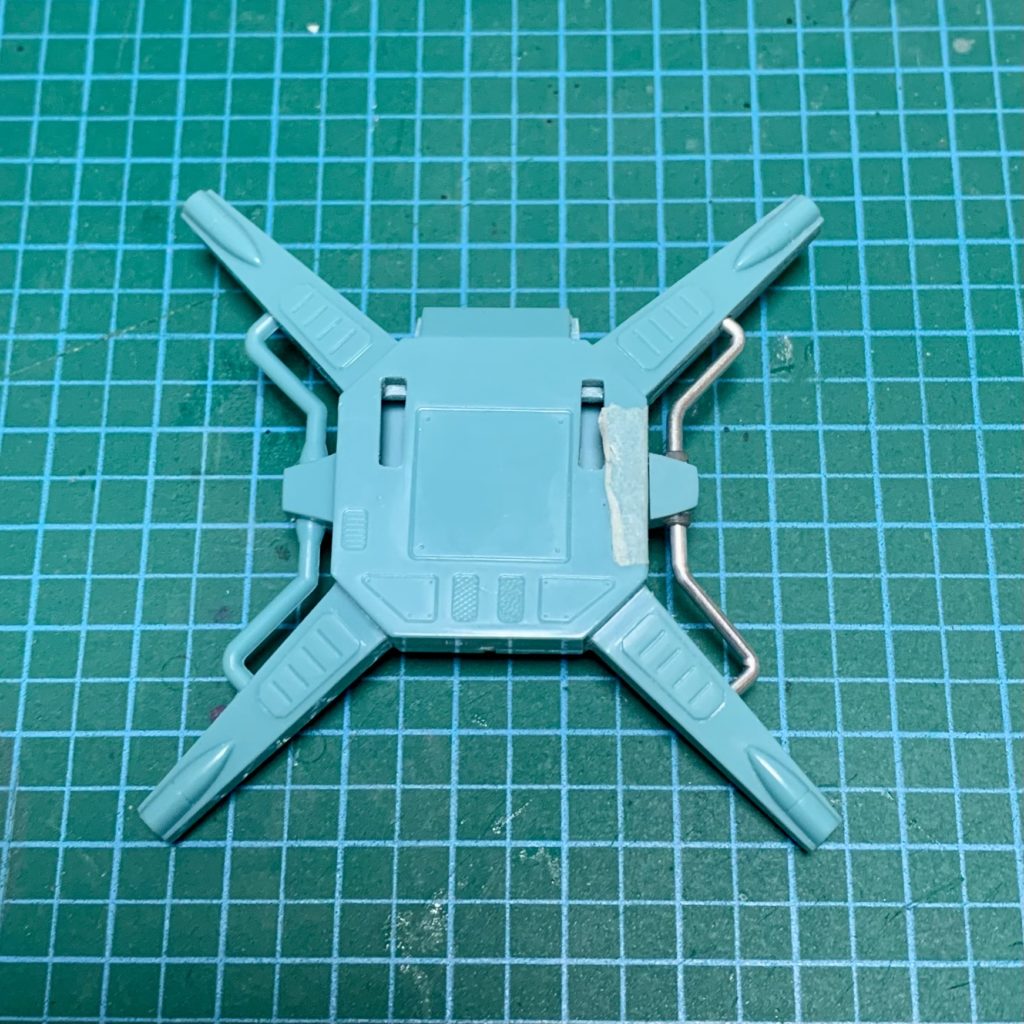

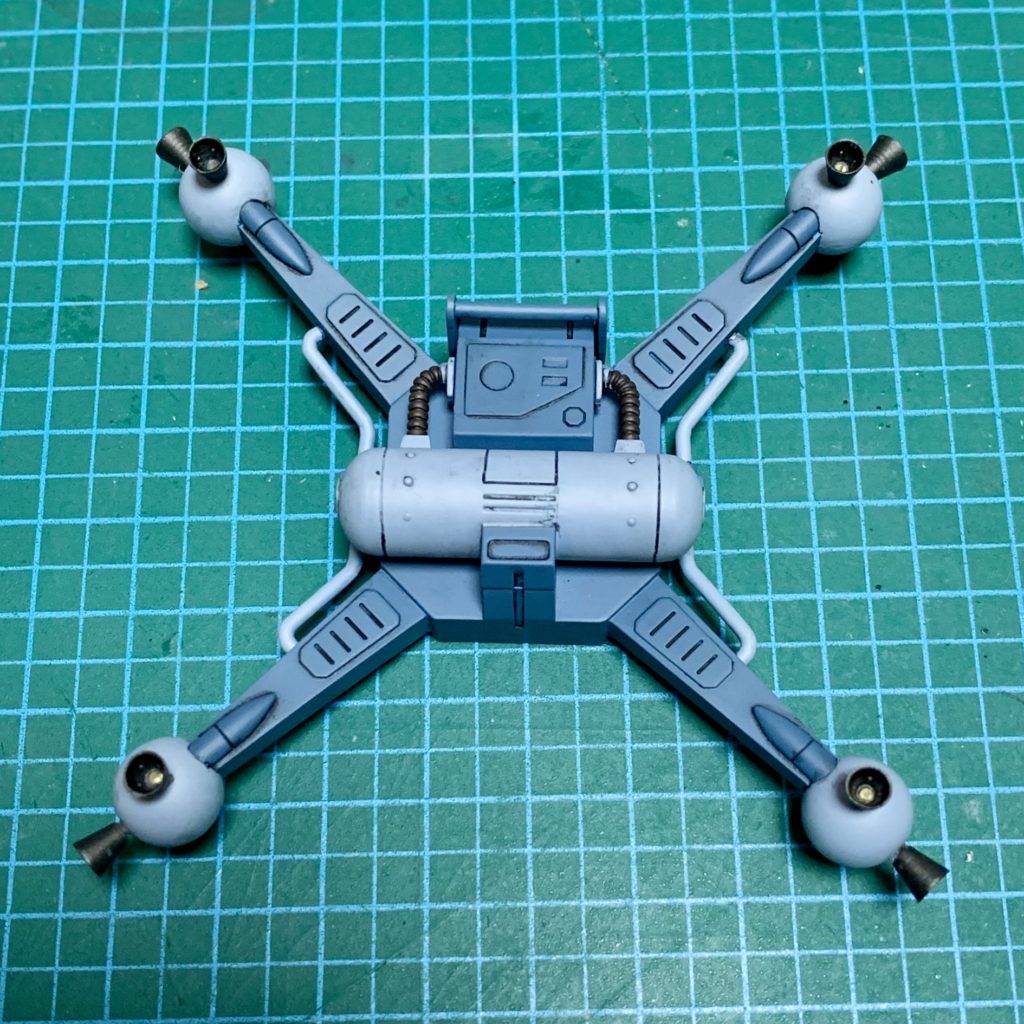

ラウンドムーバー①

左右のパイプ部分は本体と一体成形になっていていささか安っぽいので、アルミ線を曲げたものに交換。

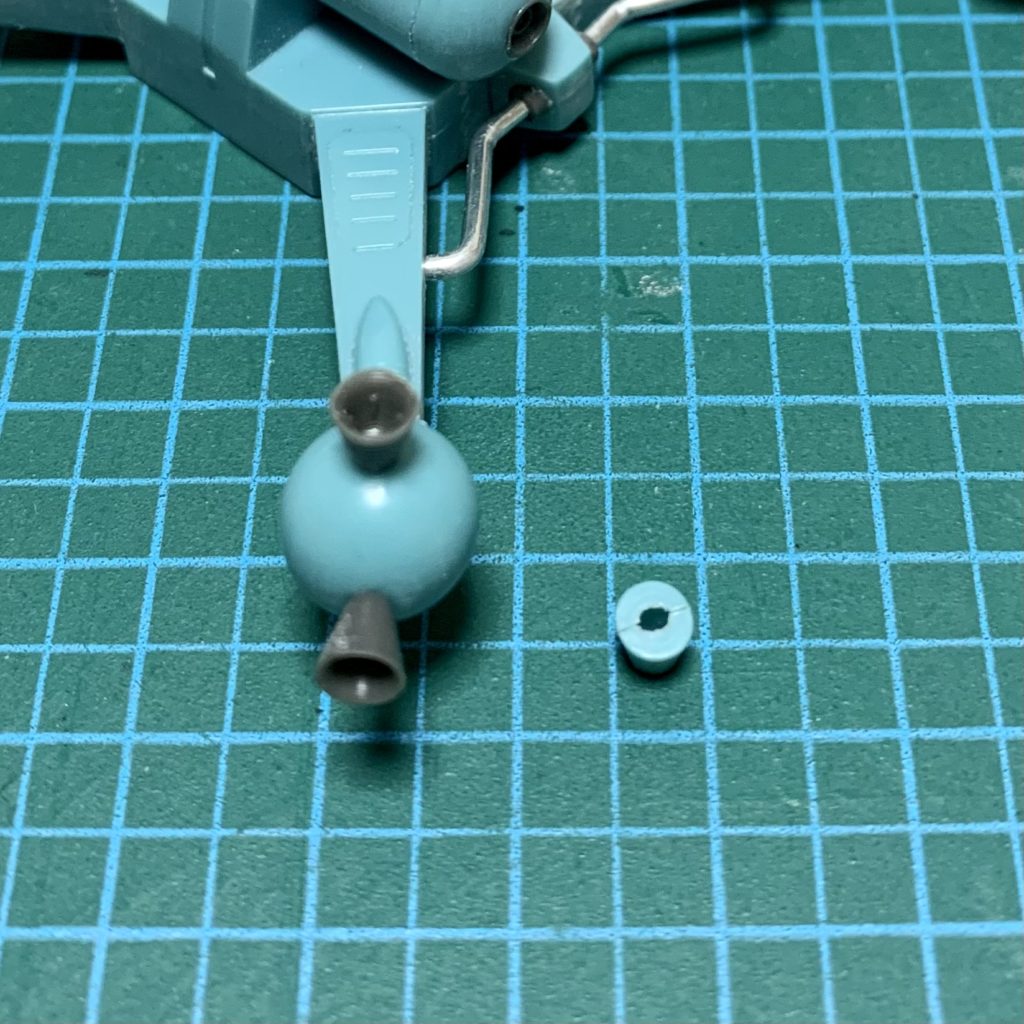

ラウンドムーバー②

バーニアはキットのままでは肉厚がありすぎて実感にかけるのでコトブキヤのバーニアパーツ(4mm)に変更。

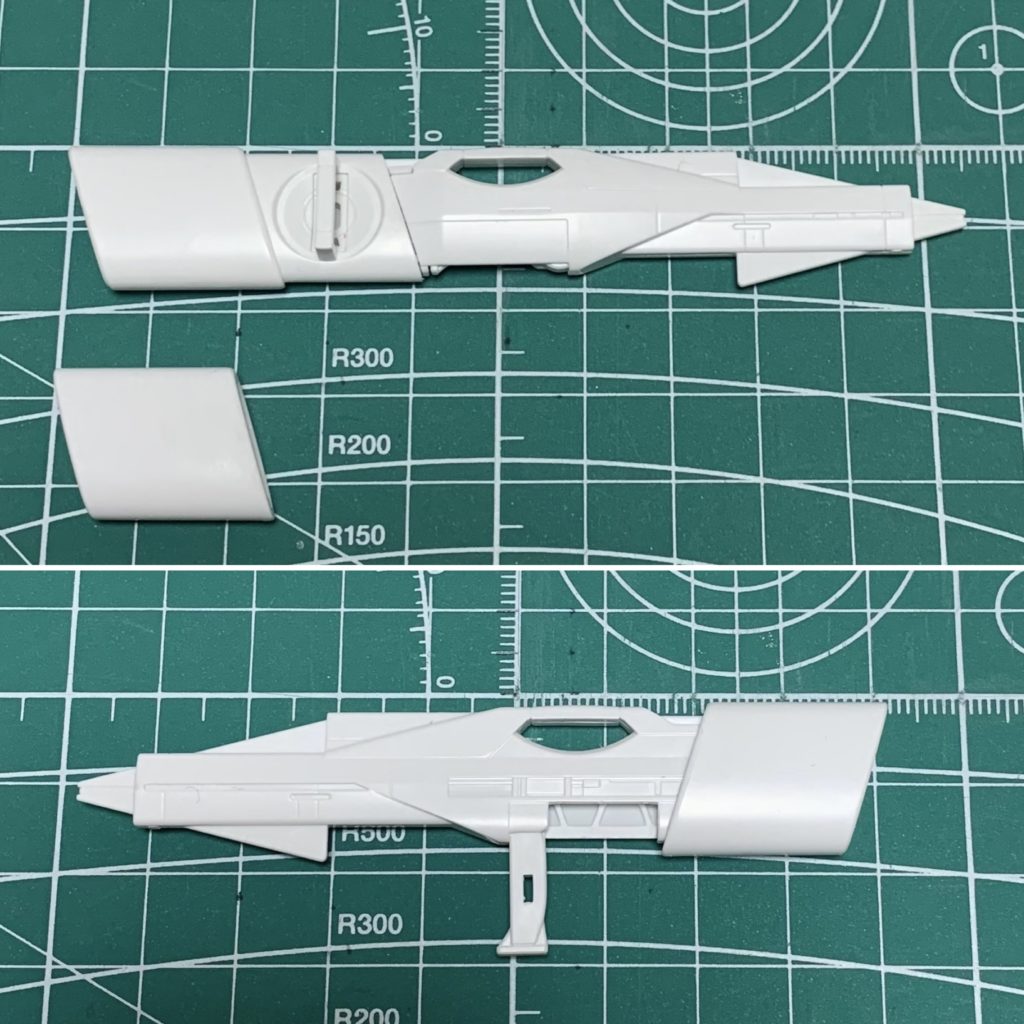

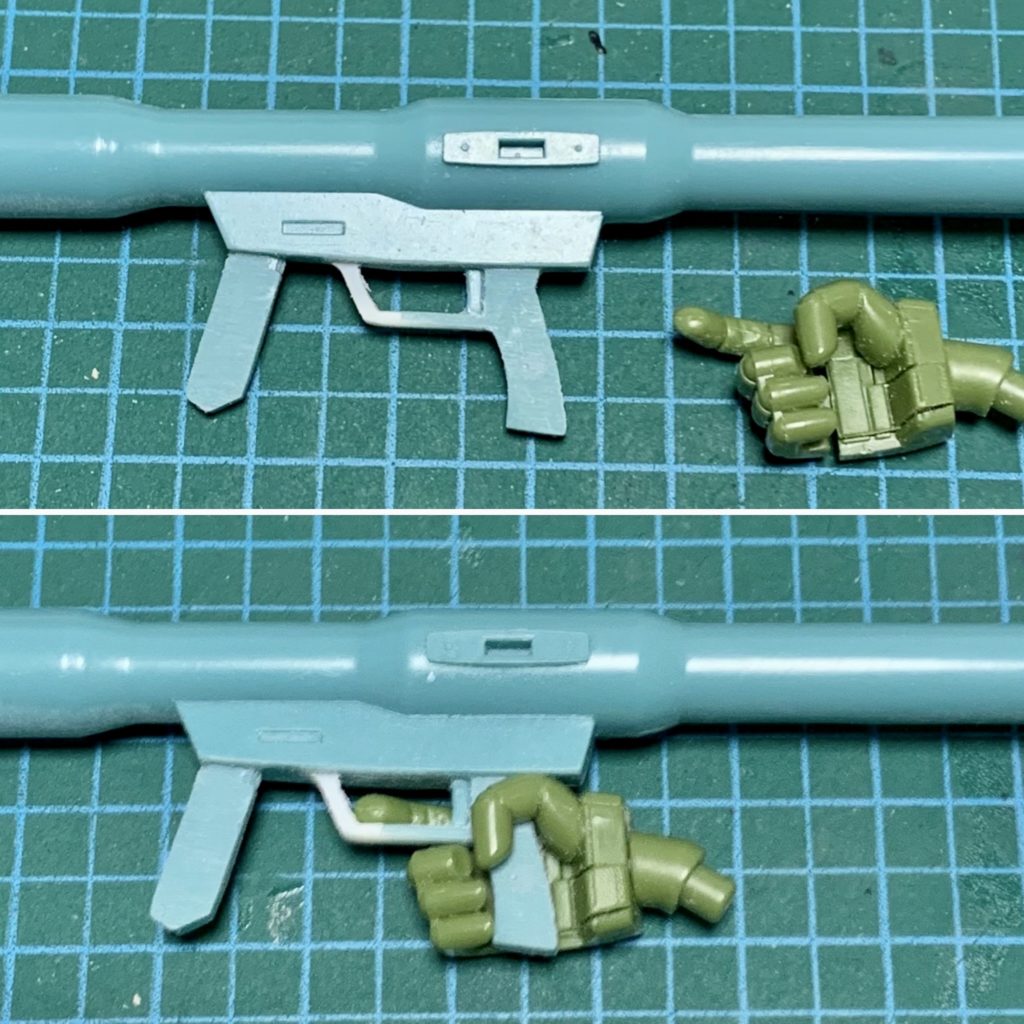

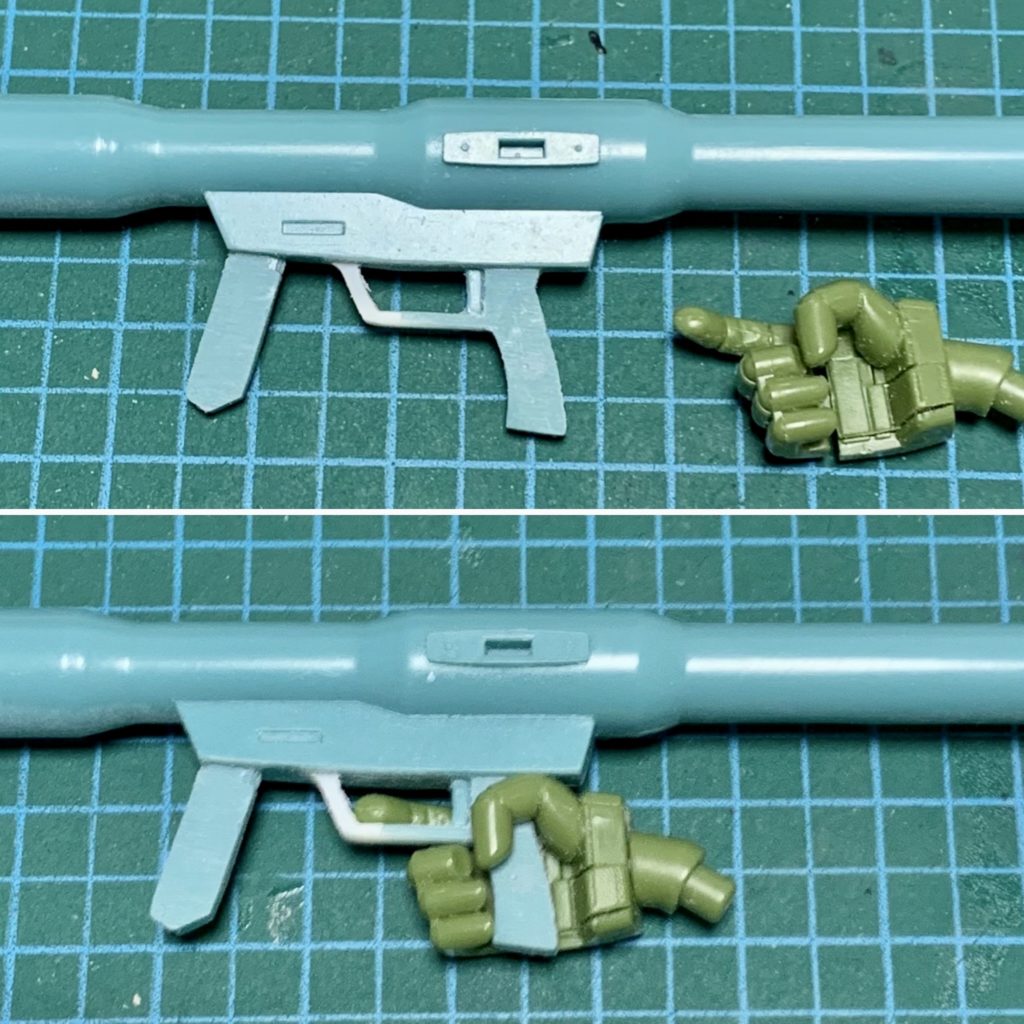

ソリッドシューター

グリップの幅が広すぎてWAVEのキットには合わないので幅を2.5mmほどに削り込み。トリガーガードも若干前に延長しました。

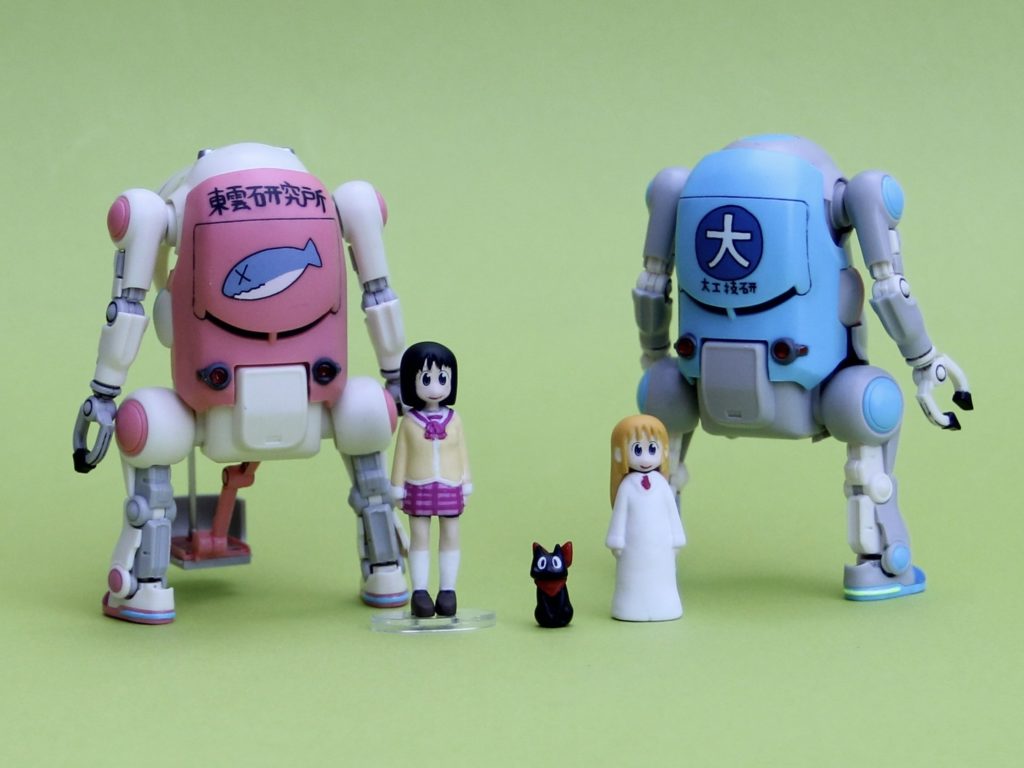

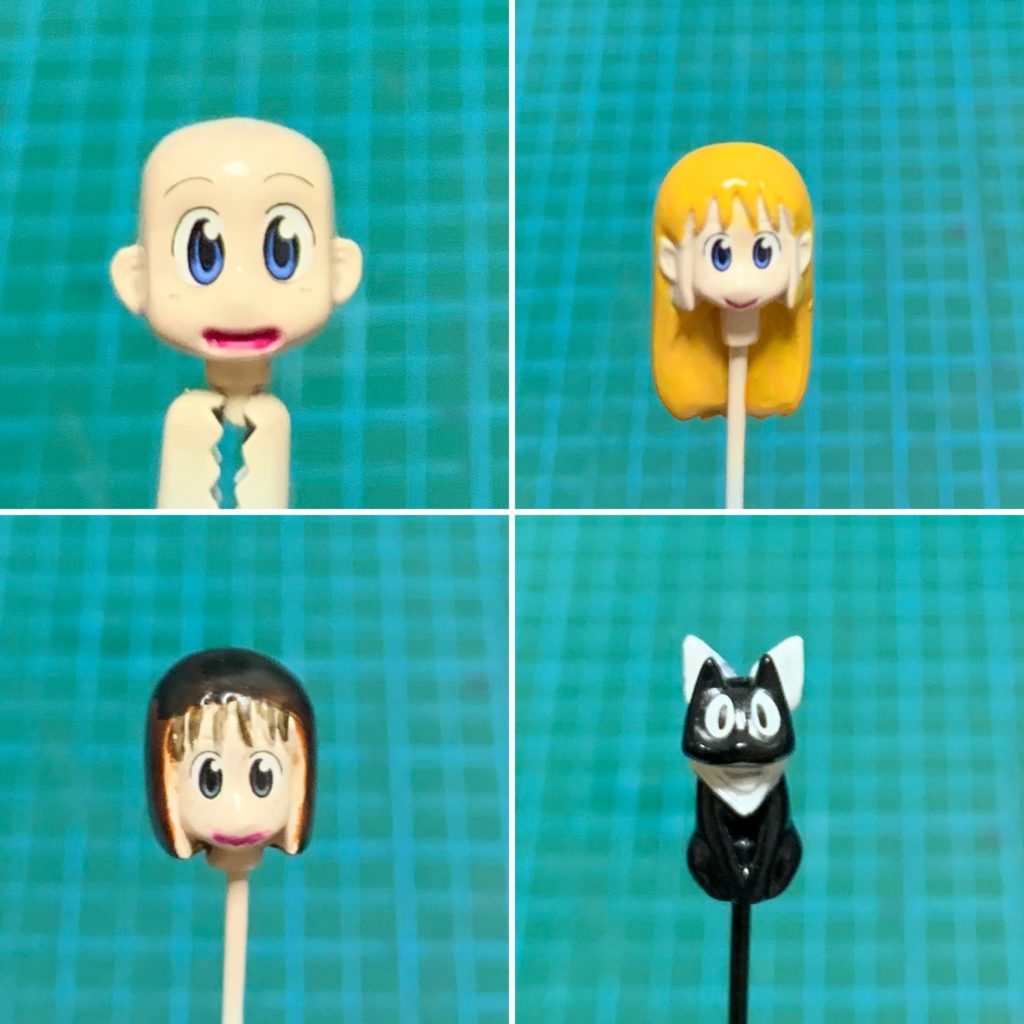

キリコのフィギュア

WAVEのキットは搭乗ポーズのみなので旧キットの立ちポーズフィギュアを流用。デキはイマイチですがやはりフィギュアを並べるとサイズ感が出て、グッと引き立ちます。

塗装

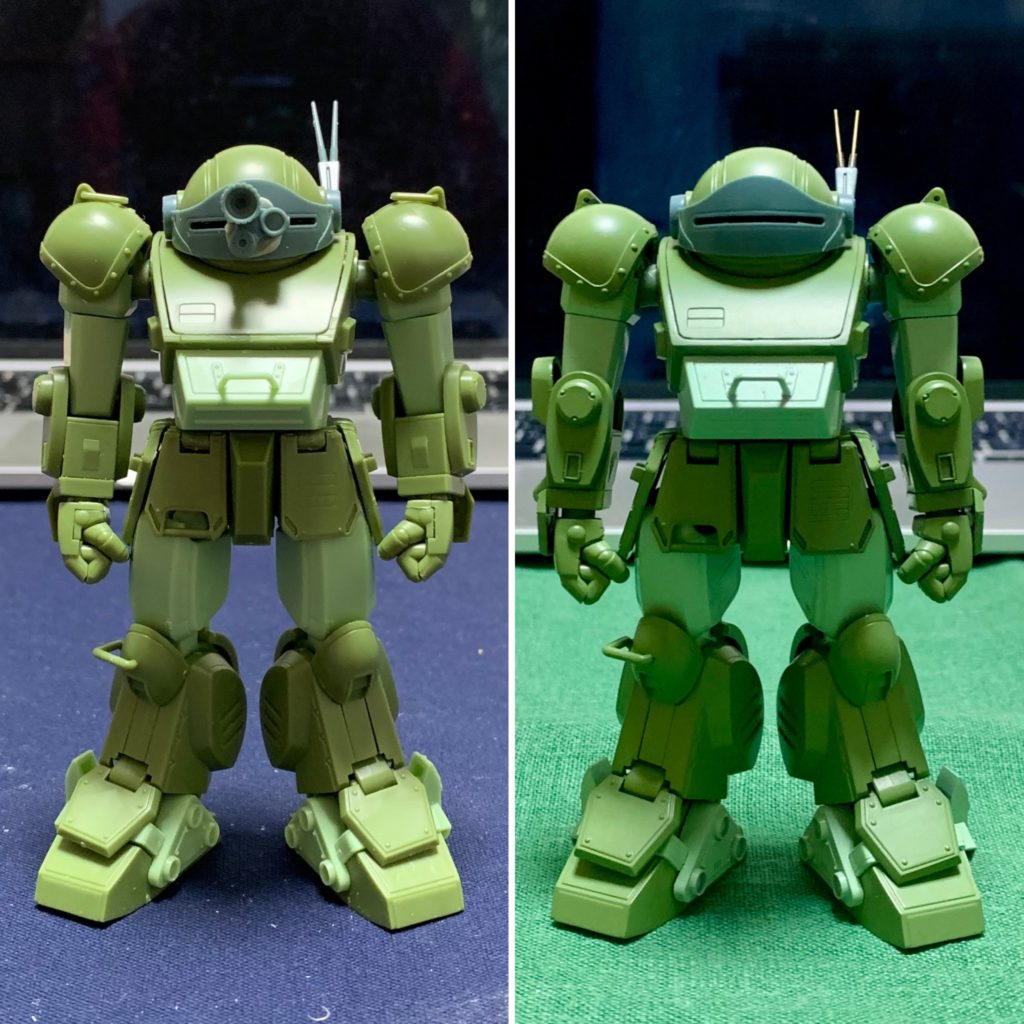

下地塗装

本体の下地塗装完了。今回はガイアのメカサフ(スーパーヘヴィ)を使用しました。

濃い緑

説明書に調色のしかたが書いてありましたが、やたら複雑でメンドくさいので、ガイアノーツ ボトムズカラー AT-01 グリーンを使用することにしました。

薄い緑

同様にボトムズカラー AT-02 ライトグリーンを使用。ベタ塗りのままでは色合いが明るめなので、軽くシャドーを入れる予定です。

肩アーマーとスネの塗装

最近のガンプラと違ってほとんどのパーツが塗装後に組み立てられるようになっていますが、肩アーマーとスネの裏だけはパーツを接着してから塗装しなければなりません。

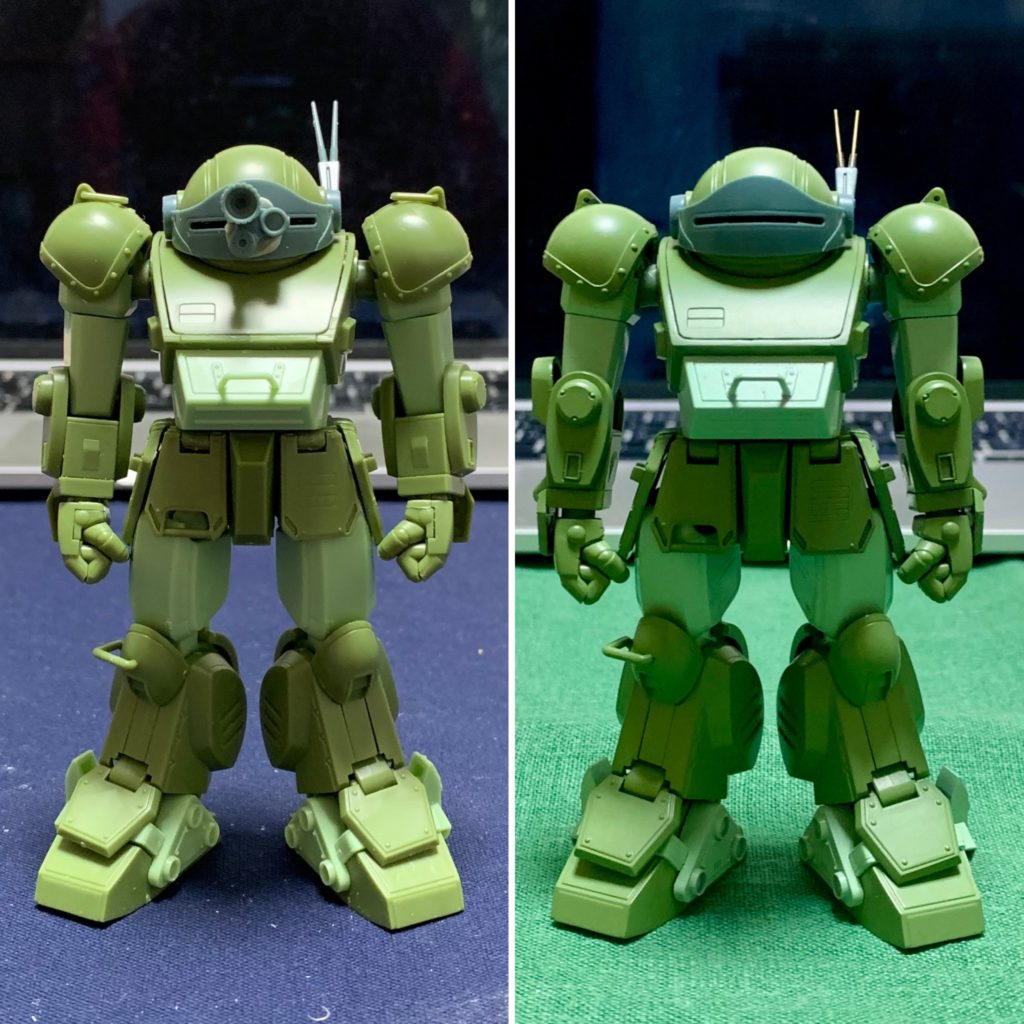

塗装チェック

基本塗装完了(右)。色合いはなかなかいいのですが、無塗装(左)とほとんど印象が変わらない・・・(*´ω`*)・・・まあ、それだけキットのデキがいいと言うことですが。

スミ入れ

ベタ塗りのままではあまりにも単調なので、ウェザリングカラーのマルチブラックでスミ入れ。

ヘヴィマシンガン&ソリッドシューター

完成!ブルーティッシュドックの不要パーツを流用して握り手はそれぞれ専用のものを製作。

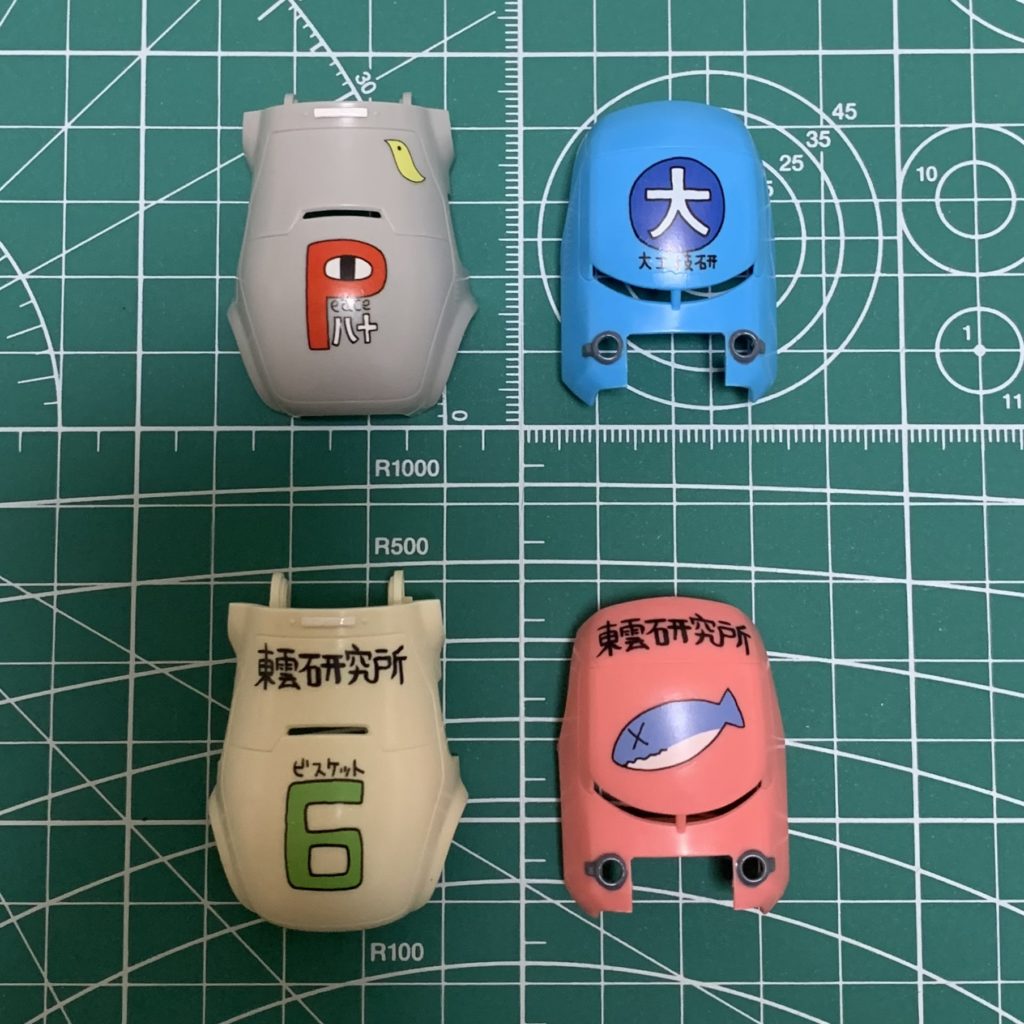

RSC用パーツ

肩パーツは2セット製作してRSC用と一般用に交換できるようにしました。

パラシュートザック

ほとんどがブルー・グリーン系の地味な塗装ですが、意外と塗り分けが多くて結構手間がかかりました。

ラウンドムーバー

塗装の参考になる適当な資料がなかなか見つからず、結局本体色はパラシュートザックと同じ色にしました。

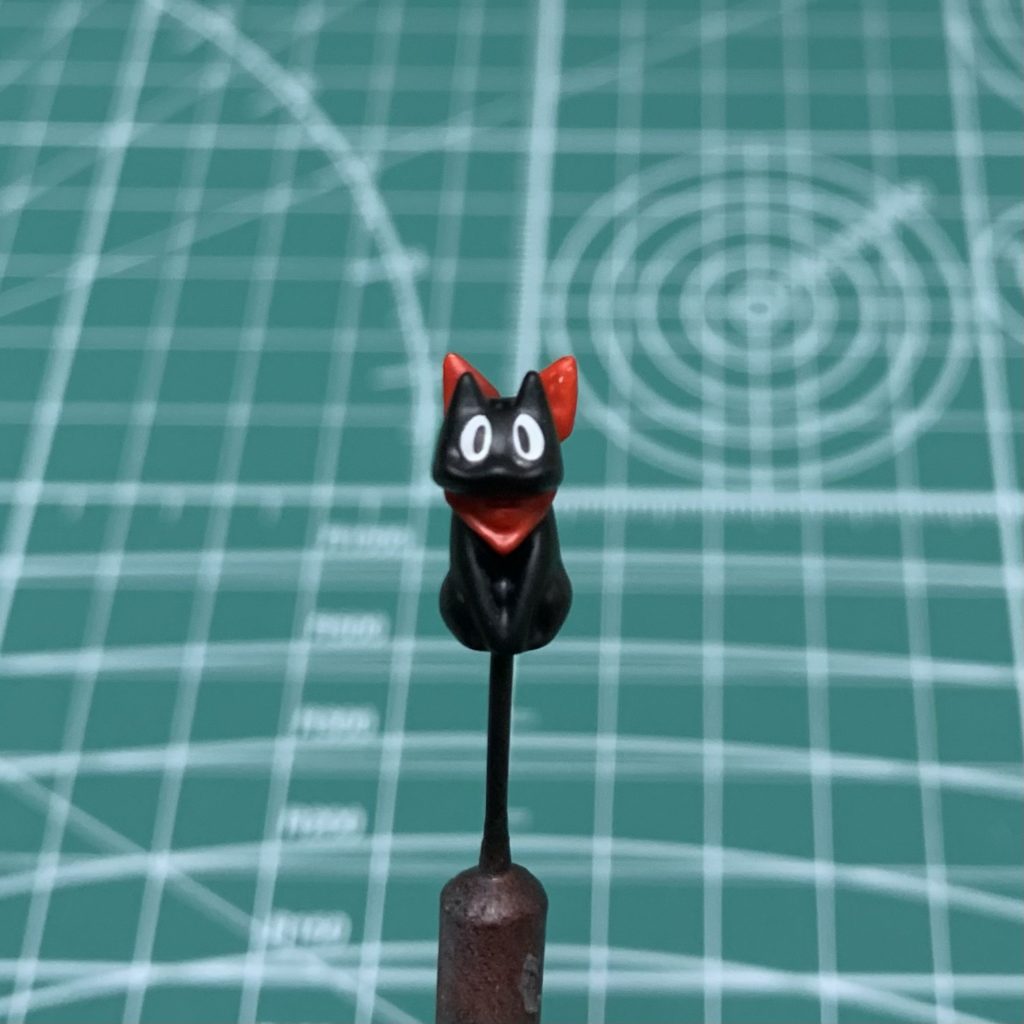

キリコフィギュア①

エアブラシで基本色のオレンジを塗装をしてから、エナメル塗料で細部をチマチマ筆塗り。最近のレジンキットに比べると顔のモールドがノッペリしていてイマイチのデキですが、雰囲気は出たでしょうか?

キリコフィギュア②

完成したキリコをコクピットに乗せましたが、操縦桿がつかえてハッチがきちんと閉まらないかったので、少し調整しました。

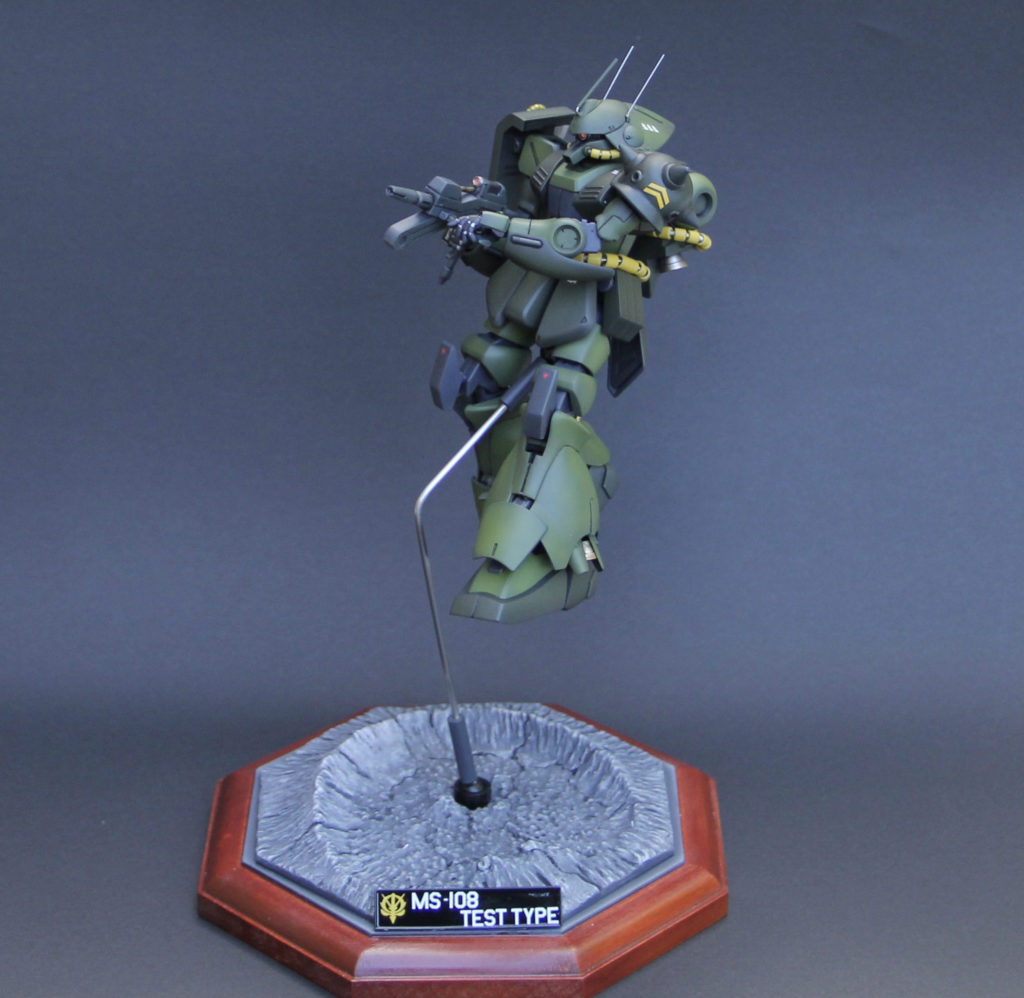

完成!

RSC用パーツ以外に、ラウンドムーバー、ソリッドシューター、パラシュートザックを装備。ペンタトルーパーやロックガンも欲しいところですがそれはまた別の機会に・・・(^∇^)