2024年6月製作開始

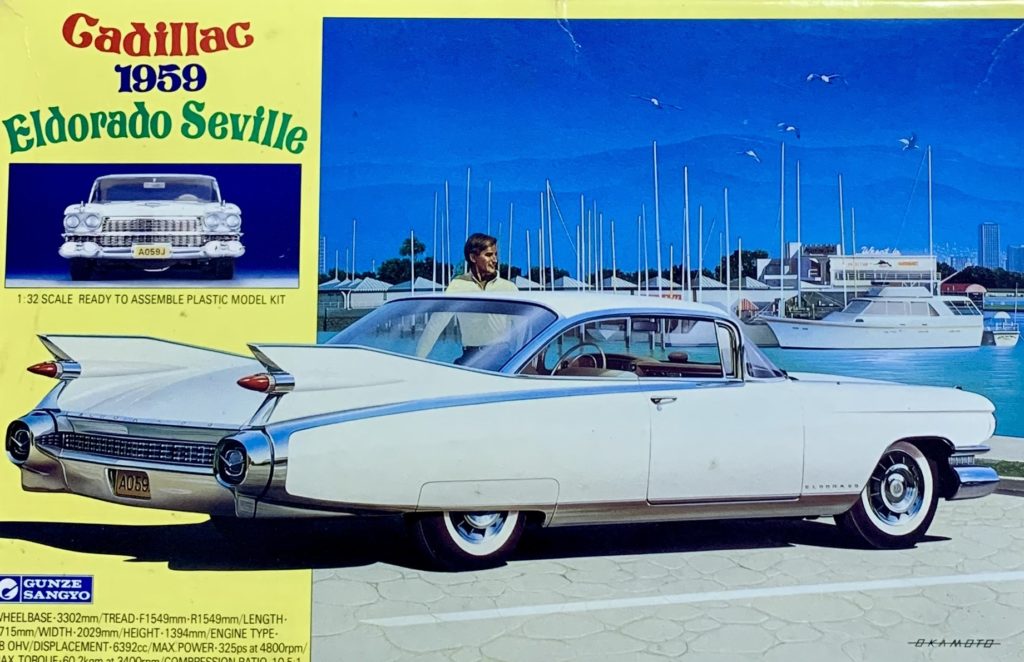

02シリーズの末弟であるBMW2002ターボは量産車で初めてターボエンジンを積んだマシンとして有名ですが、ドッカンターボで燃費も悪くオイルショックの影響もあってわずか1,672台で生産終了となりました。西風氏の漫画で年代物ターボエンジンのため、停車後すぐにエンジンを切らないでしばらくアイドリングをしておく必要があるというエピソードが印象的でした。

水冷直列4気筒SOHC 最高出力:170hp 最高速度:211km/h

全長:1,410mm 重量:1,060Kg 1973年発表

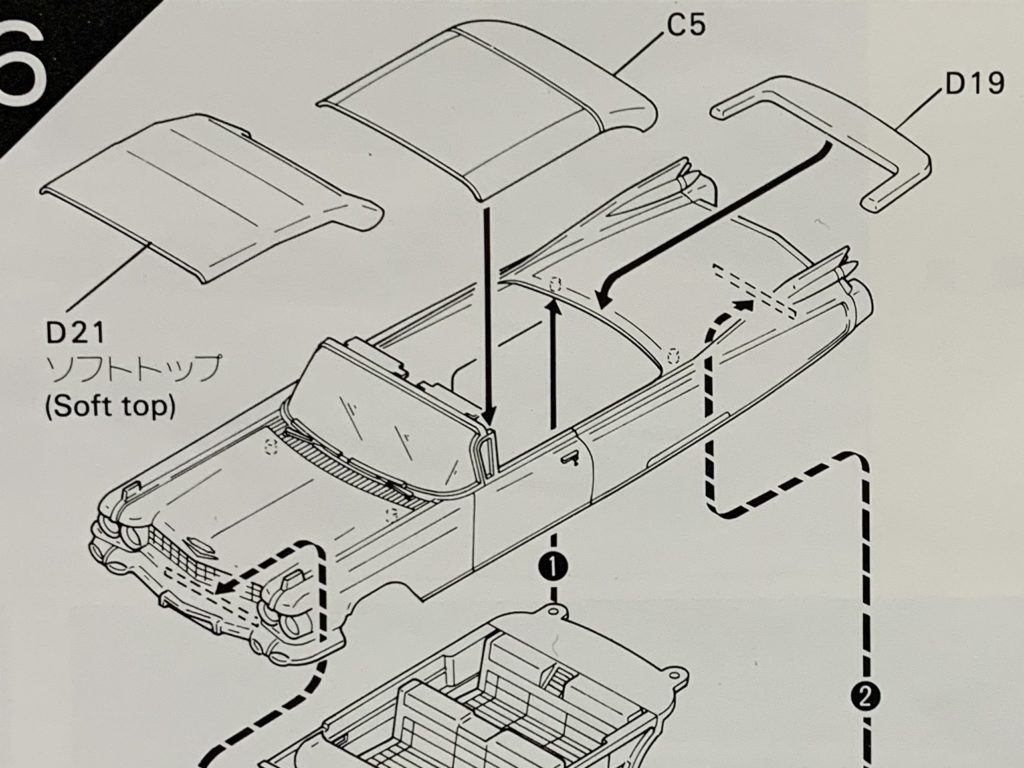

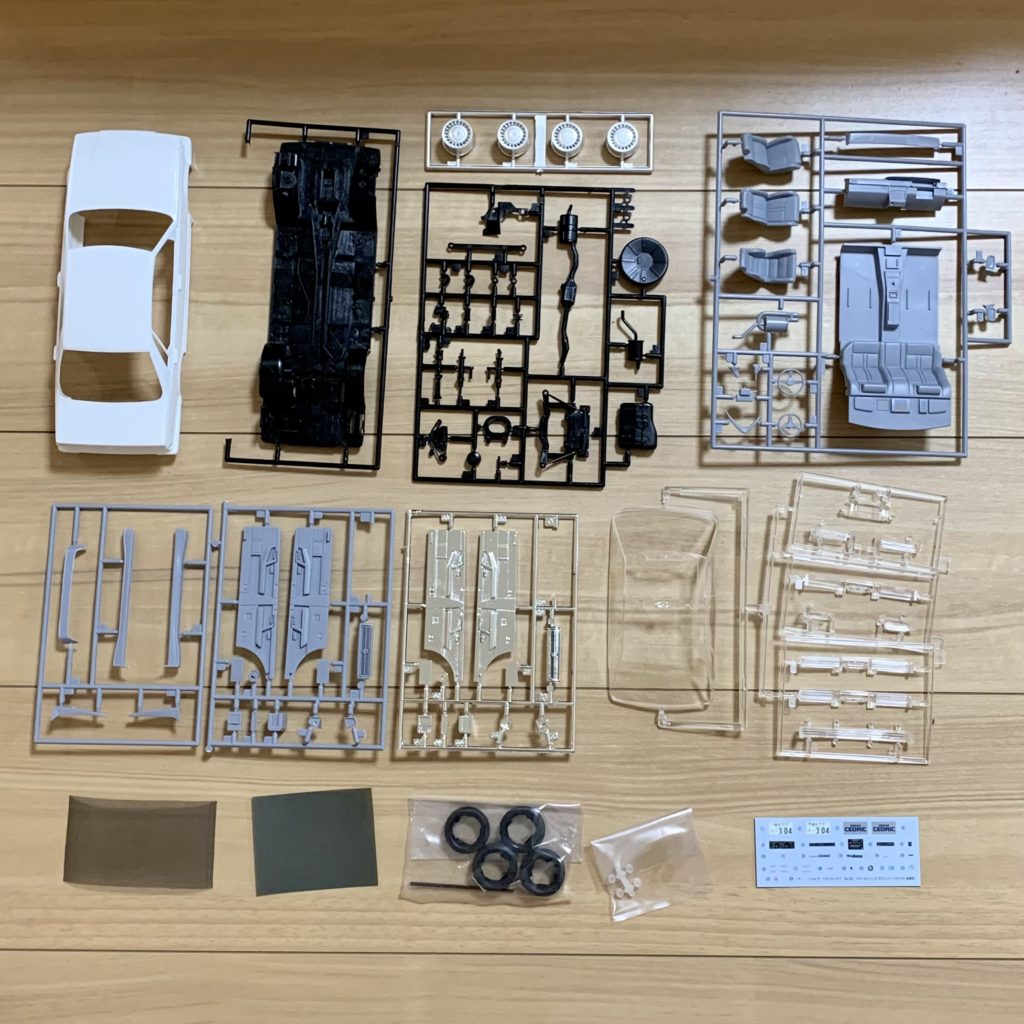

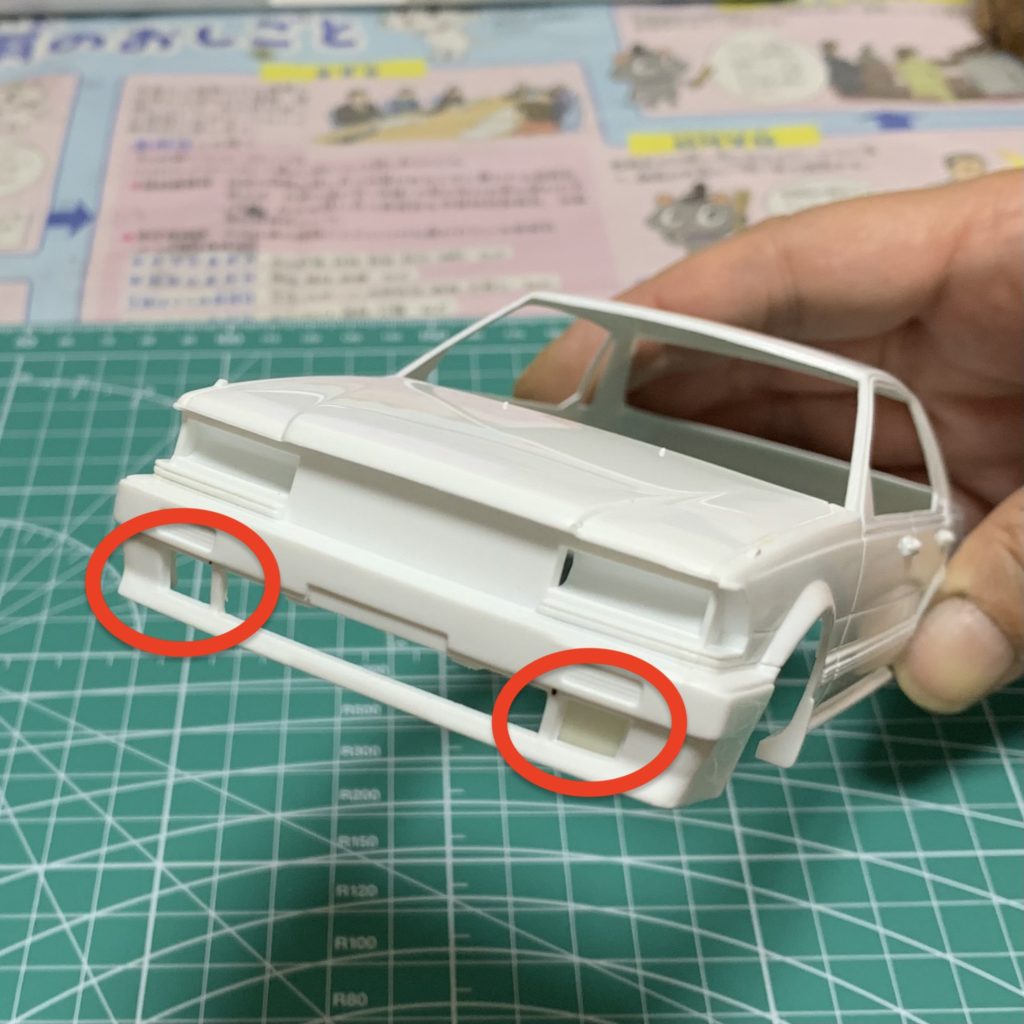

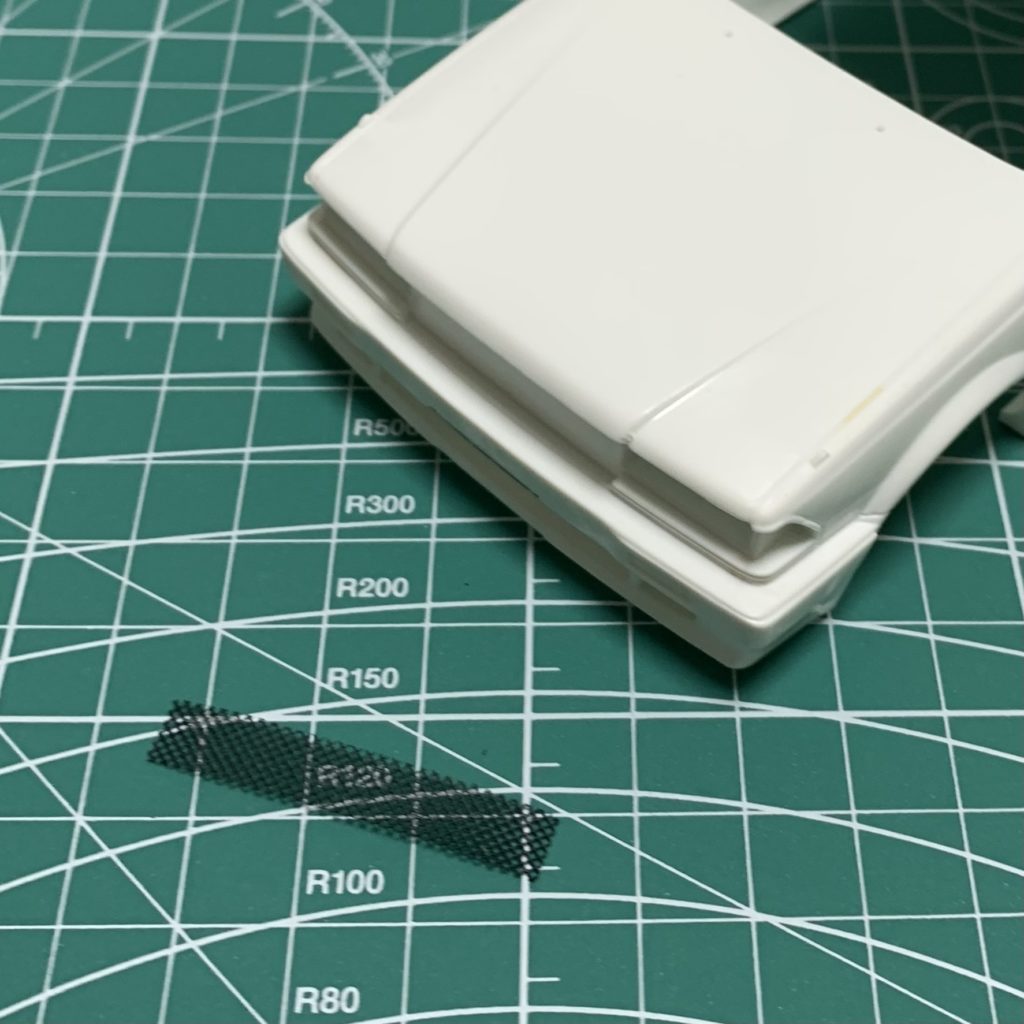

ハセガワの02シリーズは「ターボ」以外にも「2002ti」「2002tii」「ラリー仕様」「パトカー仕様」など数多くのバリエーションが売されており、このキットもベースキットにエアロパーツを追加する構成になっています。ハセガワのカーモデルは「ヒストリックカーシリーズ」などかえる工房好みのラインナップがそろっていますが、細かいツメが甘いのが悩みの種です。(⌒-⌒; )

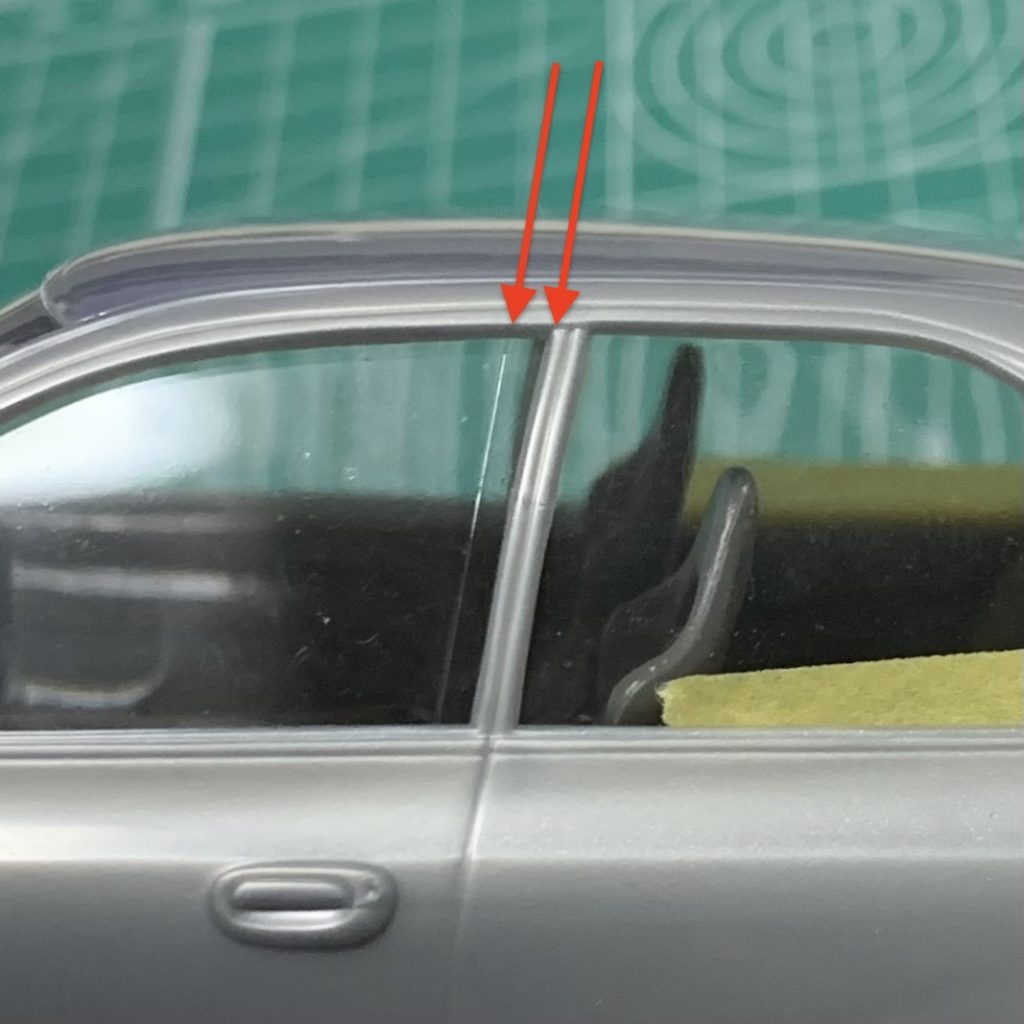

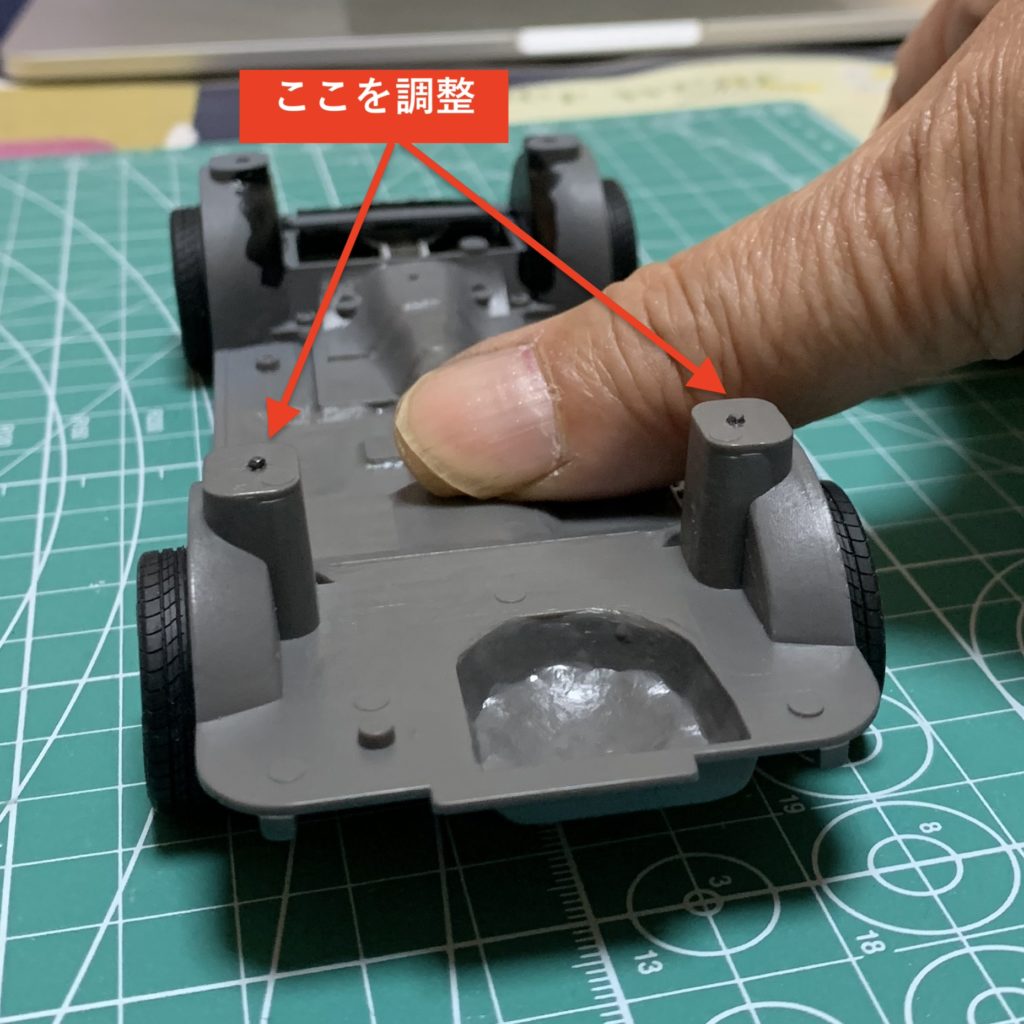

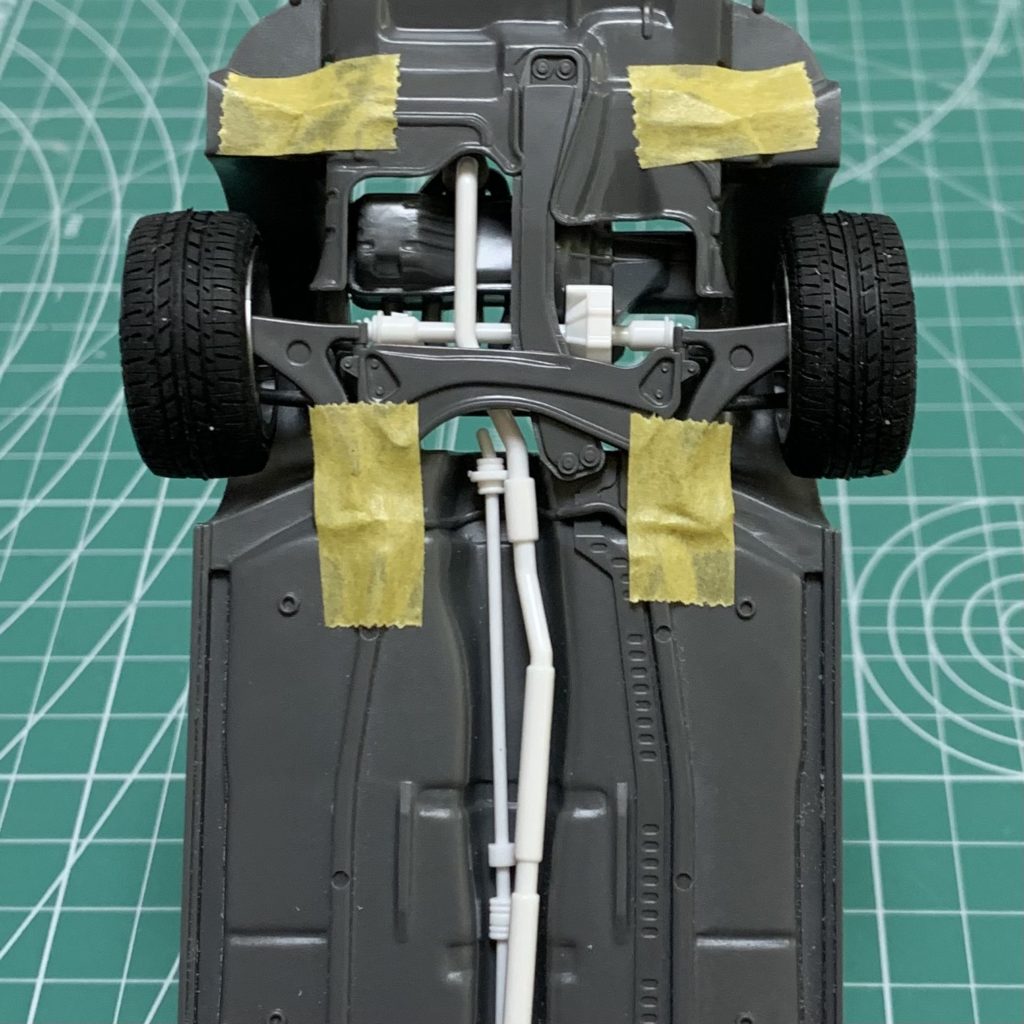

キットの問題点

①タイヤ:ノーマルの足回りをそのまま流用しているためトレッドが狭い。

②シャーシ:ボディにはめ込むのが異常に難しい。

②内装:シートや内張りの造形が実にテキトー。

④パーツ成形:ゲートが多くて処理が面倒。

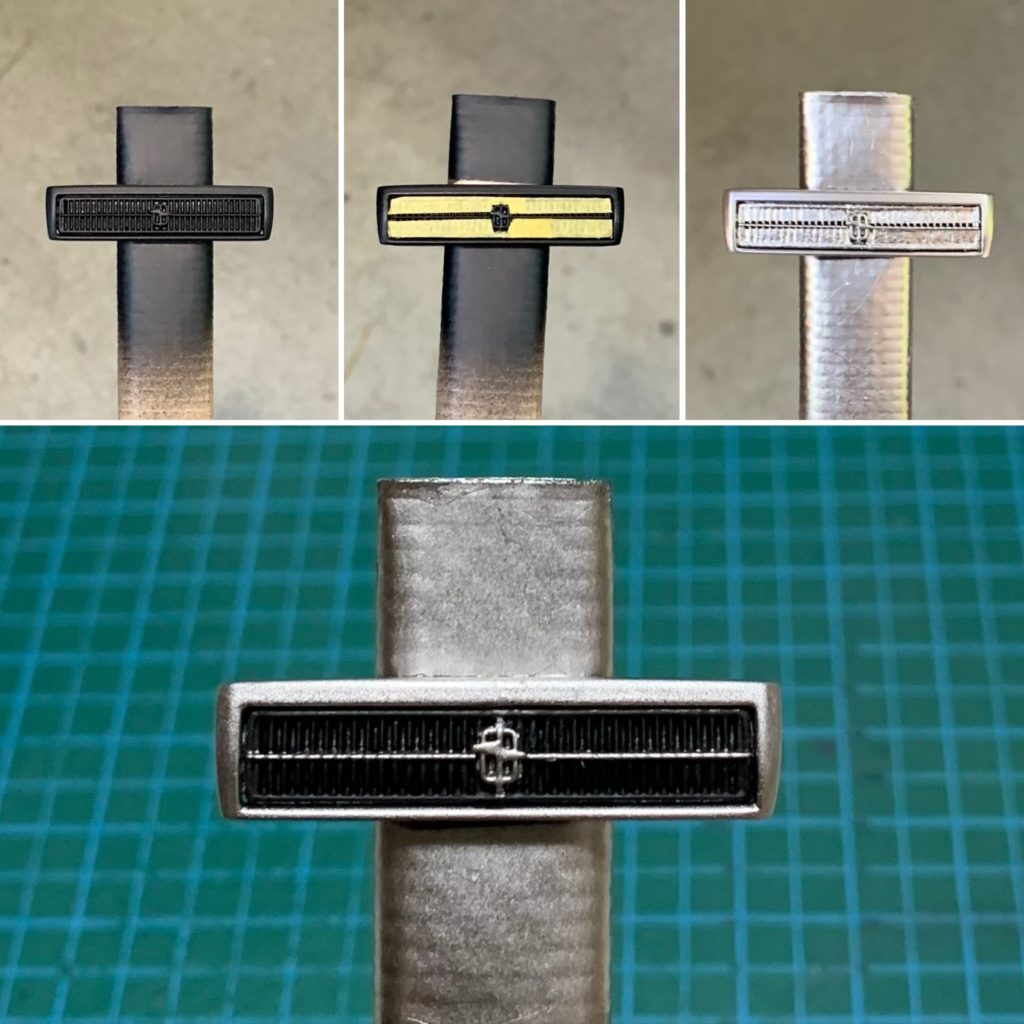

⑤デカール:ストライプの色がヘン。

製作記録

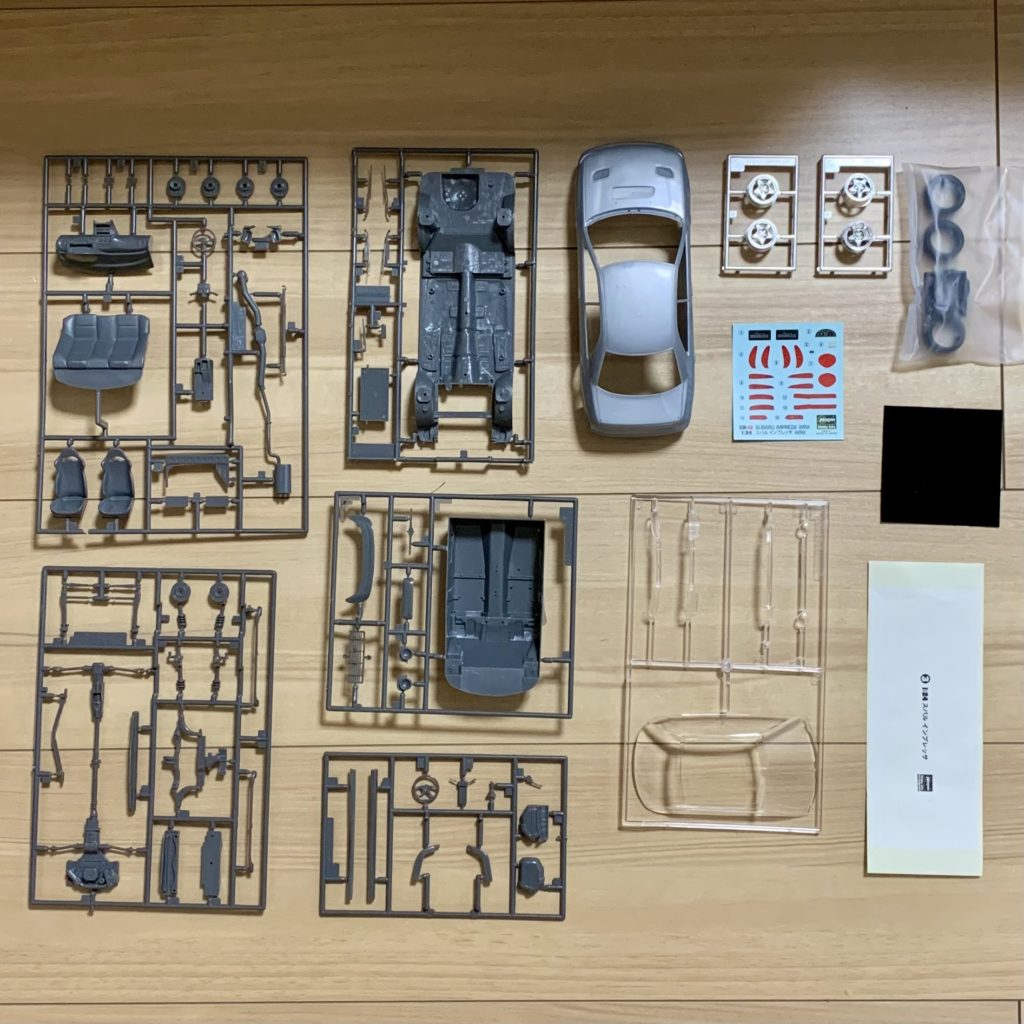

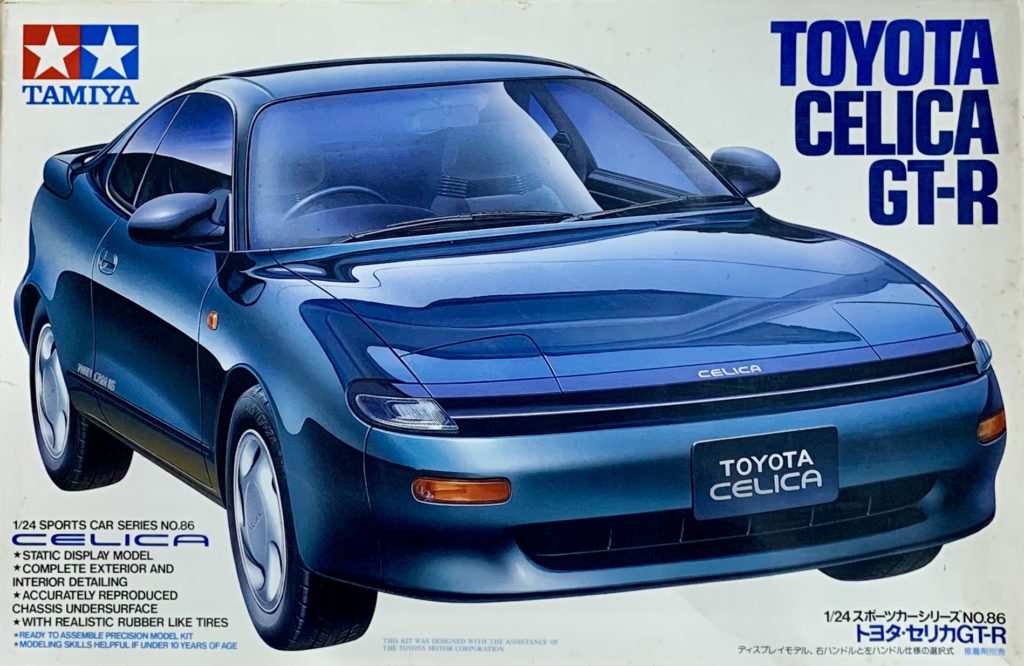

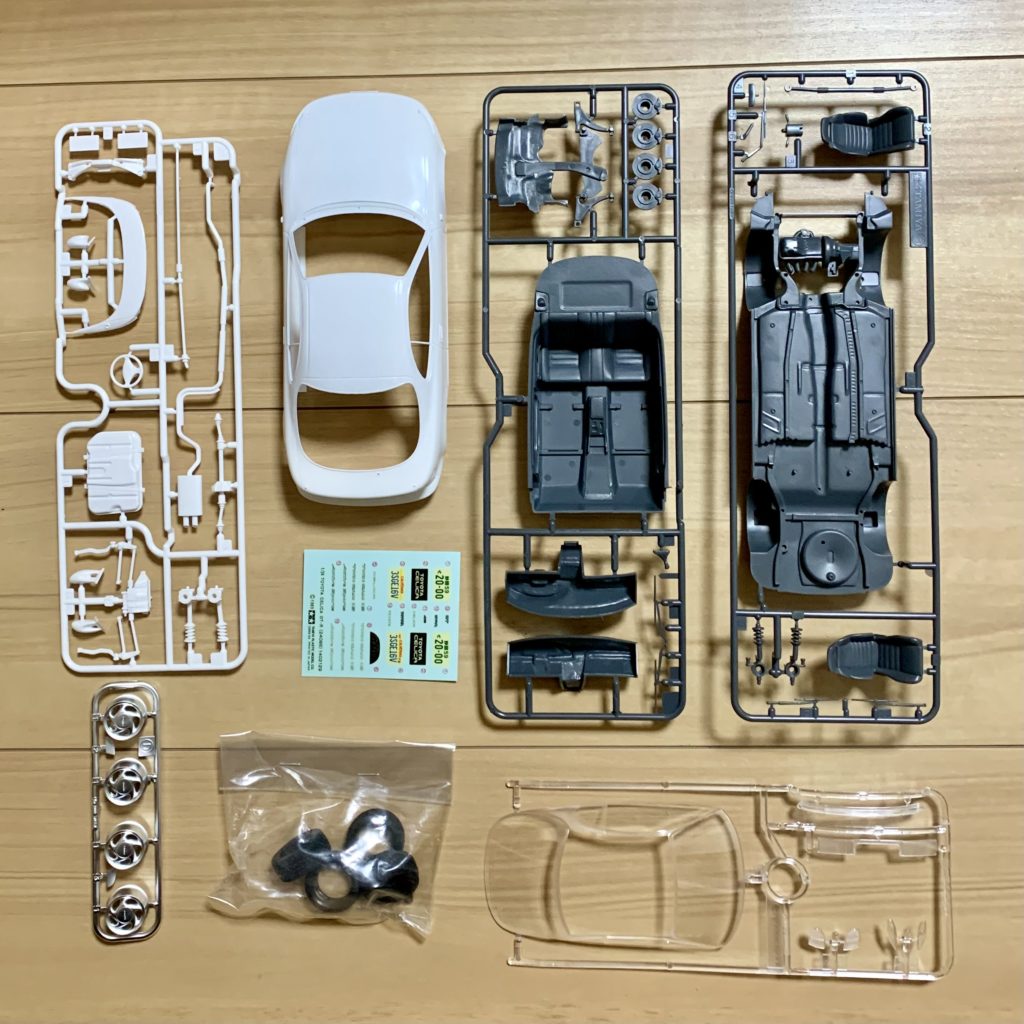

キットレビュー

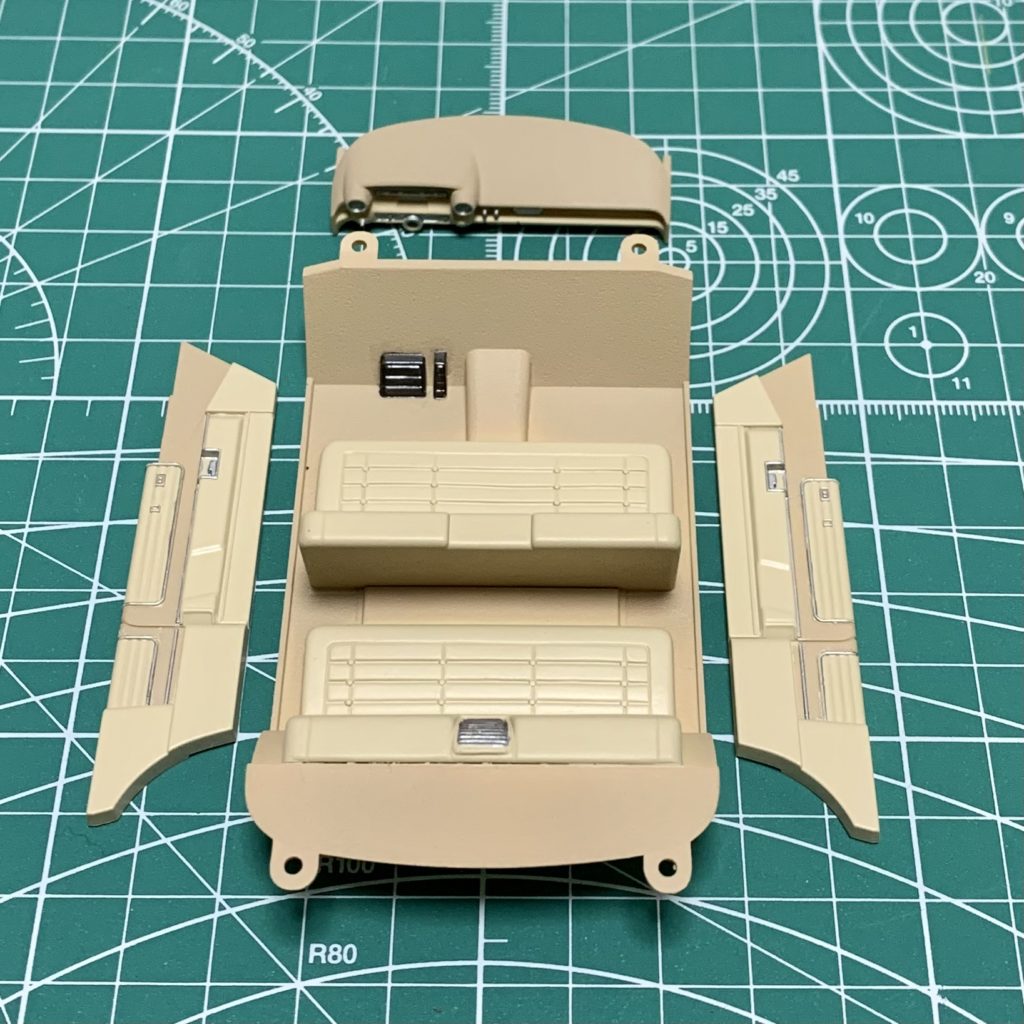

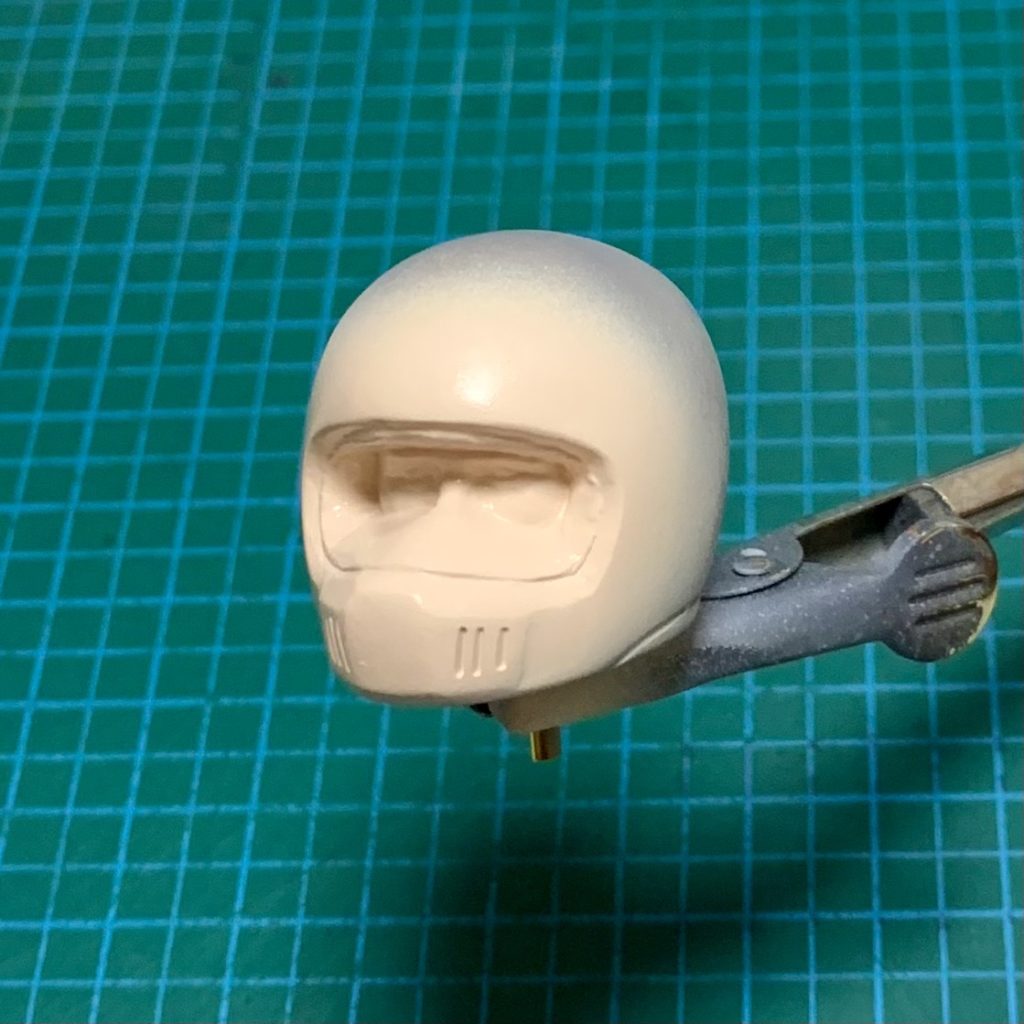

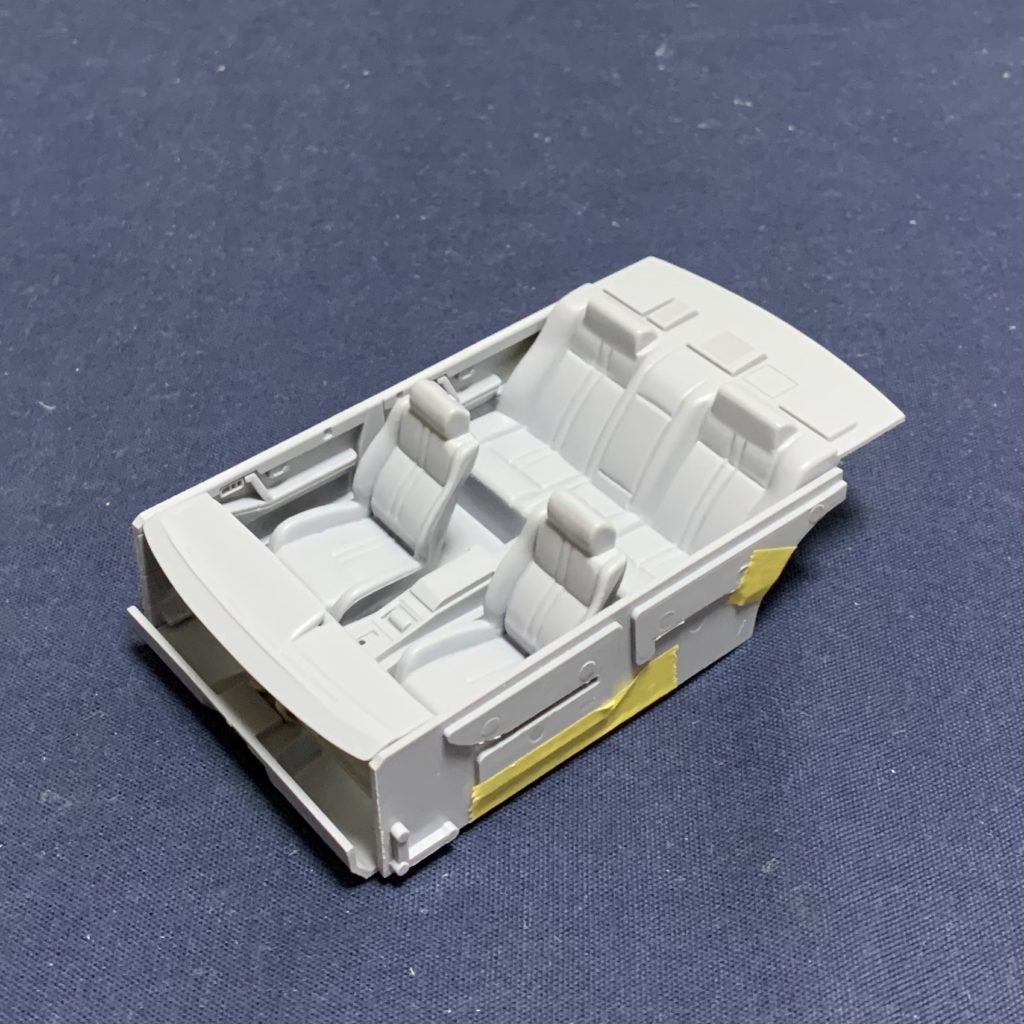

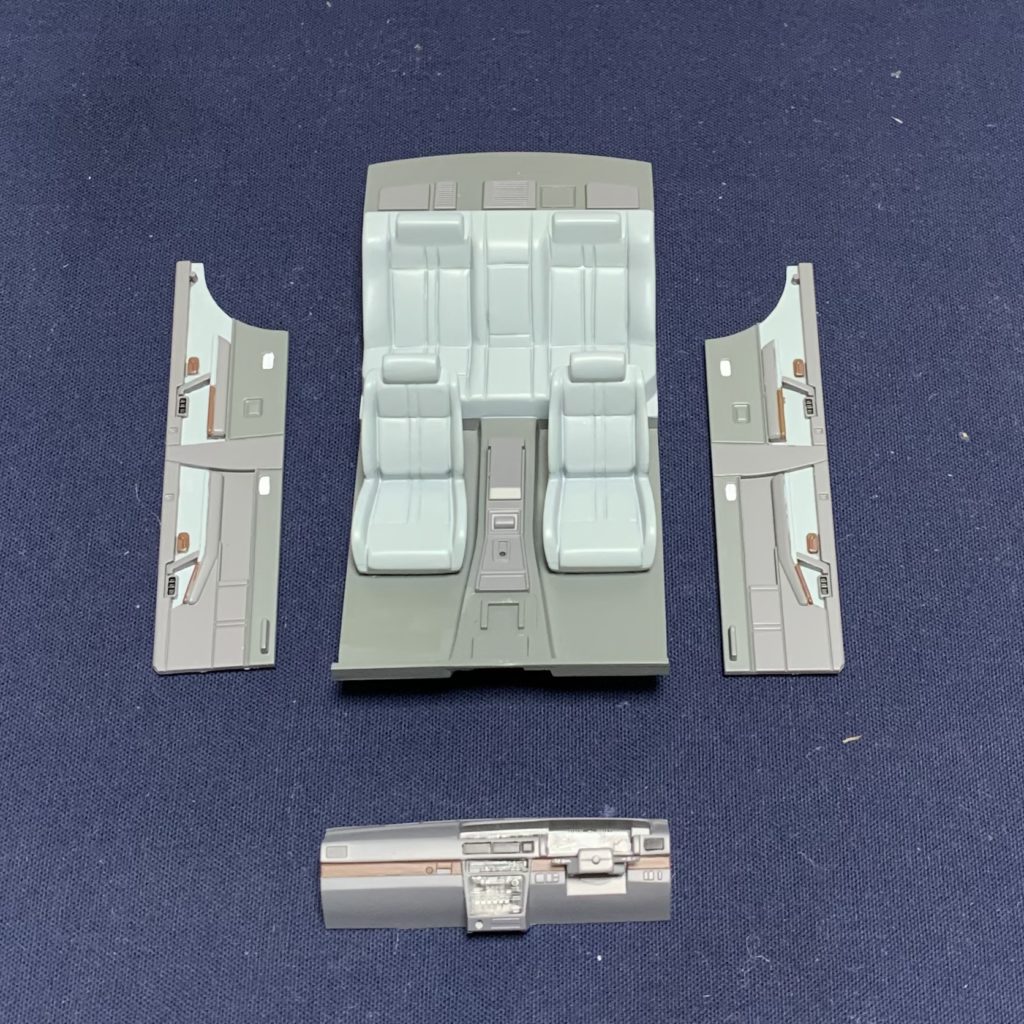

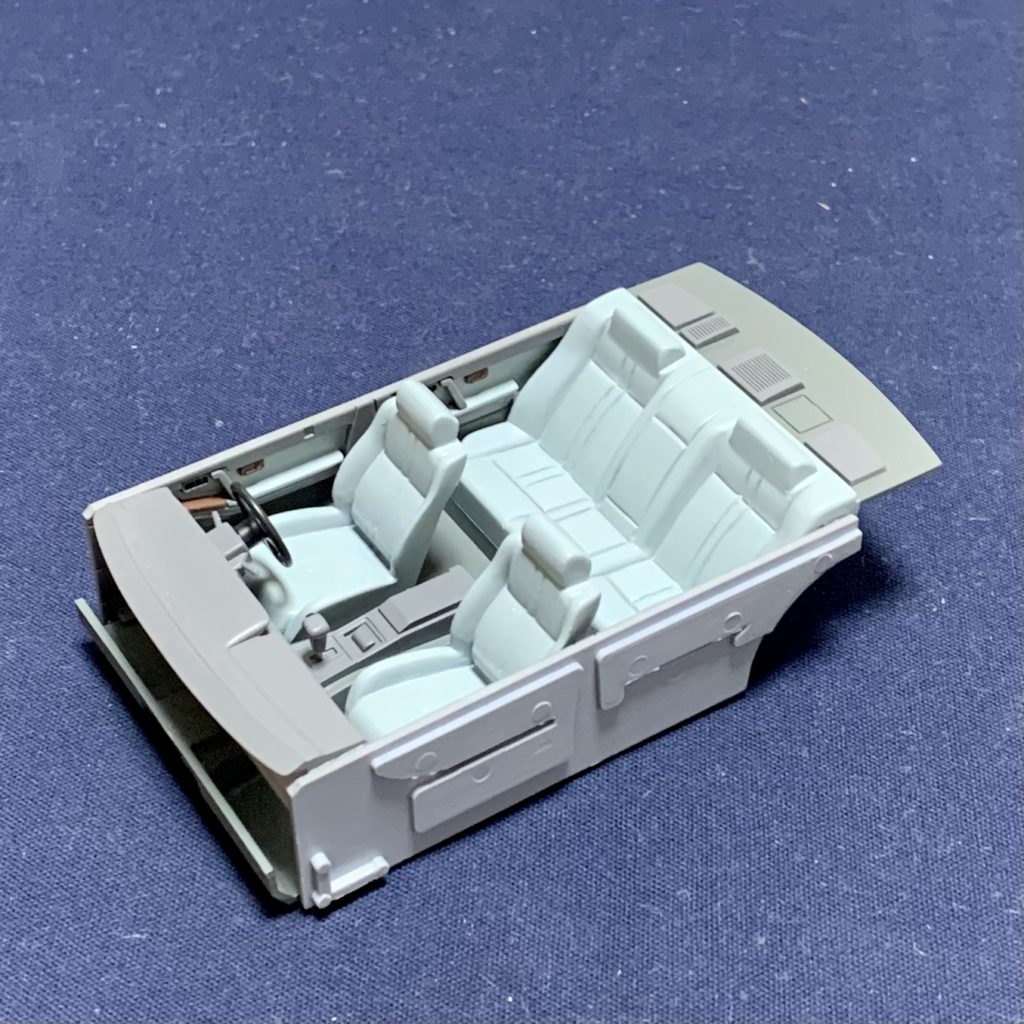

コクピット

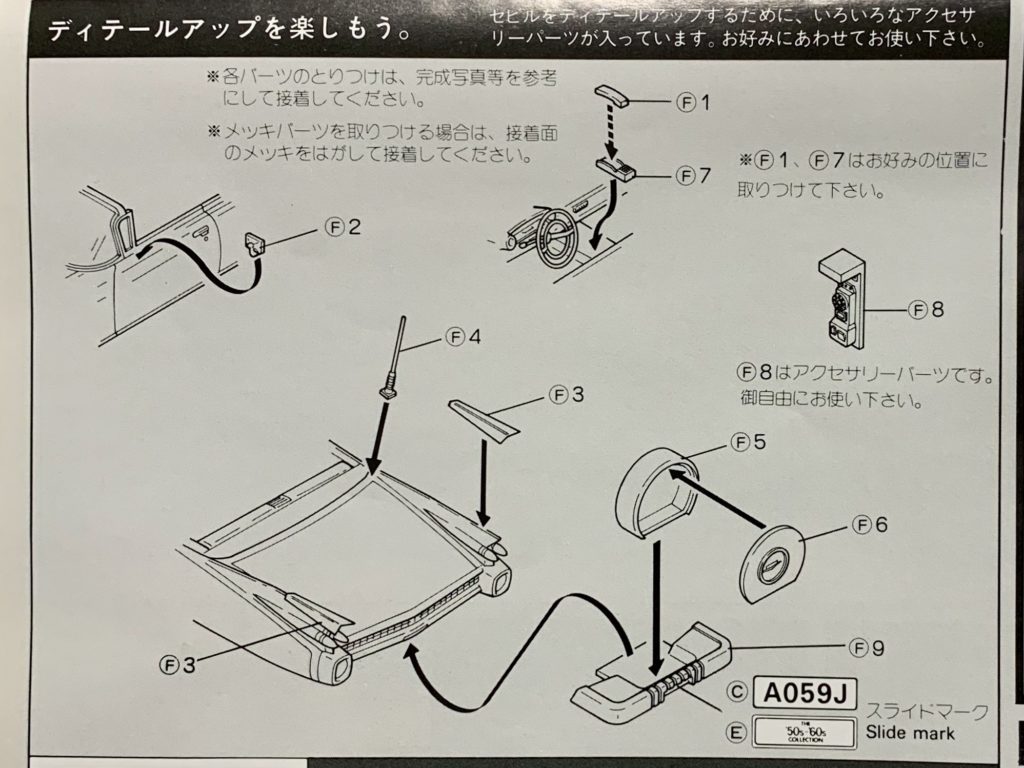

一体成形のバスタブ型。それはいいのですが、よく見ると内張りは申し訳程度に横にモールドが入っているだけでドアノブもハンドルもありません。うっかり乗り込んだが最期、中からはドアが開けらfれないというステキ仕様です。(−_−;)

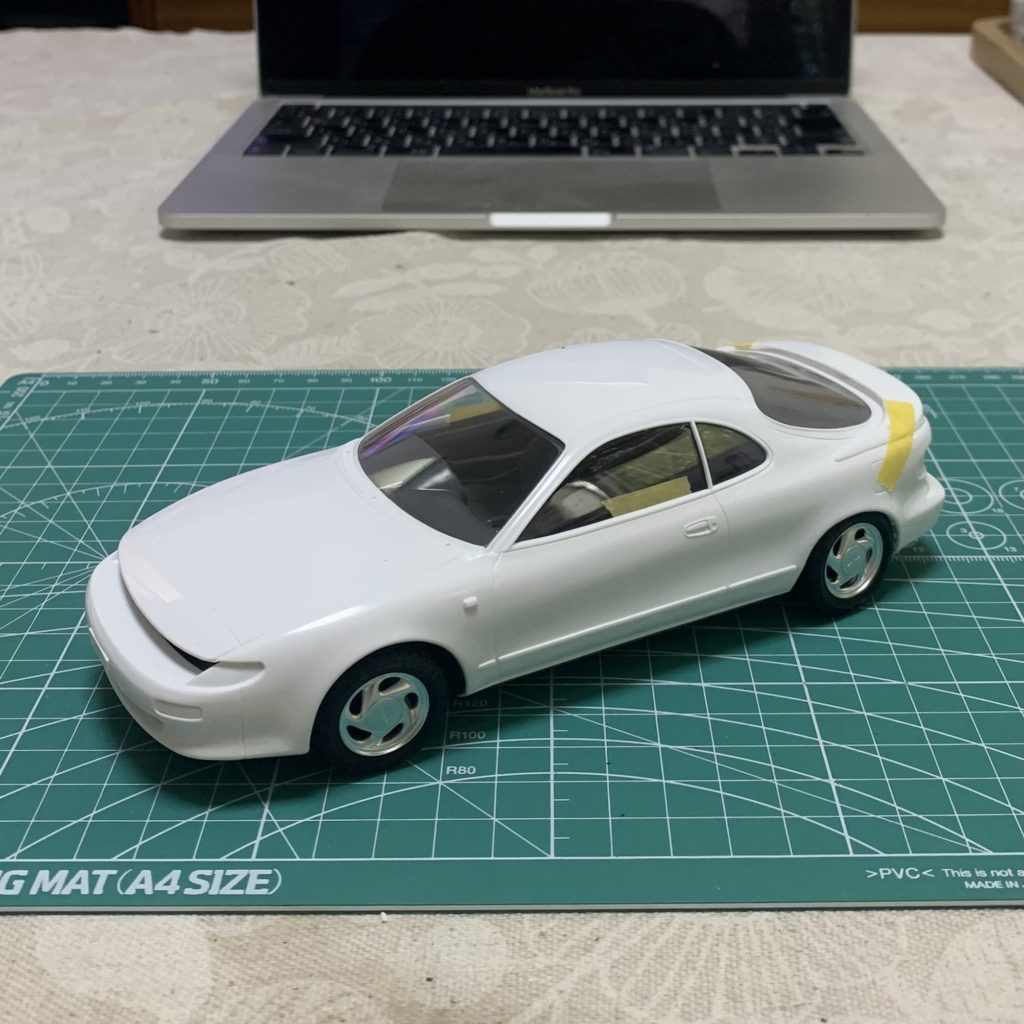

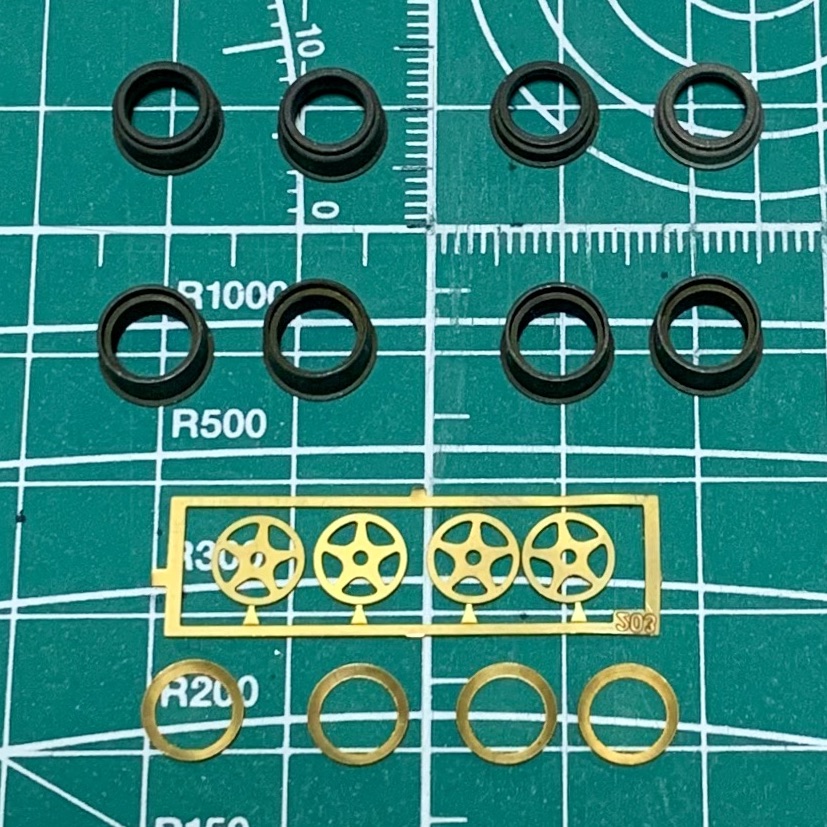

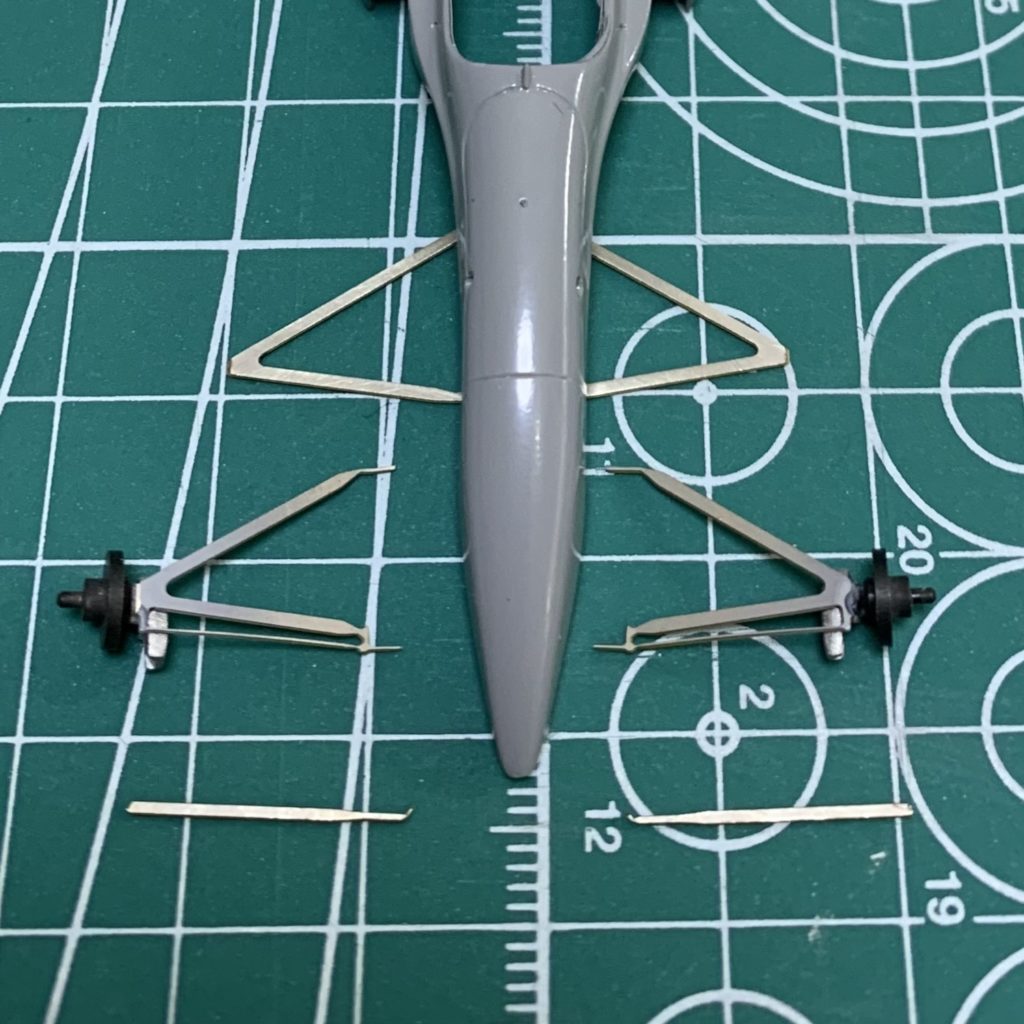

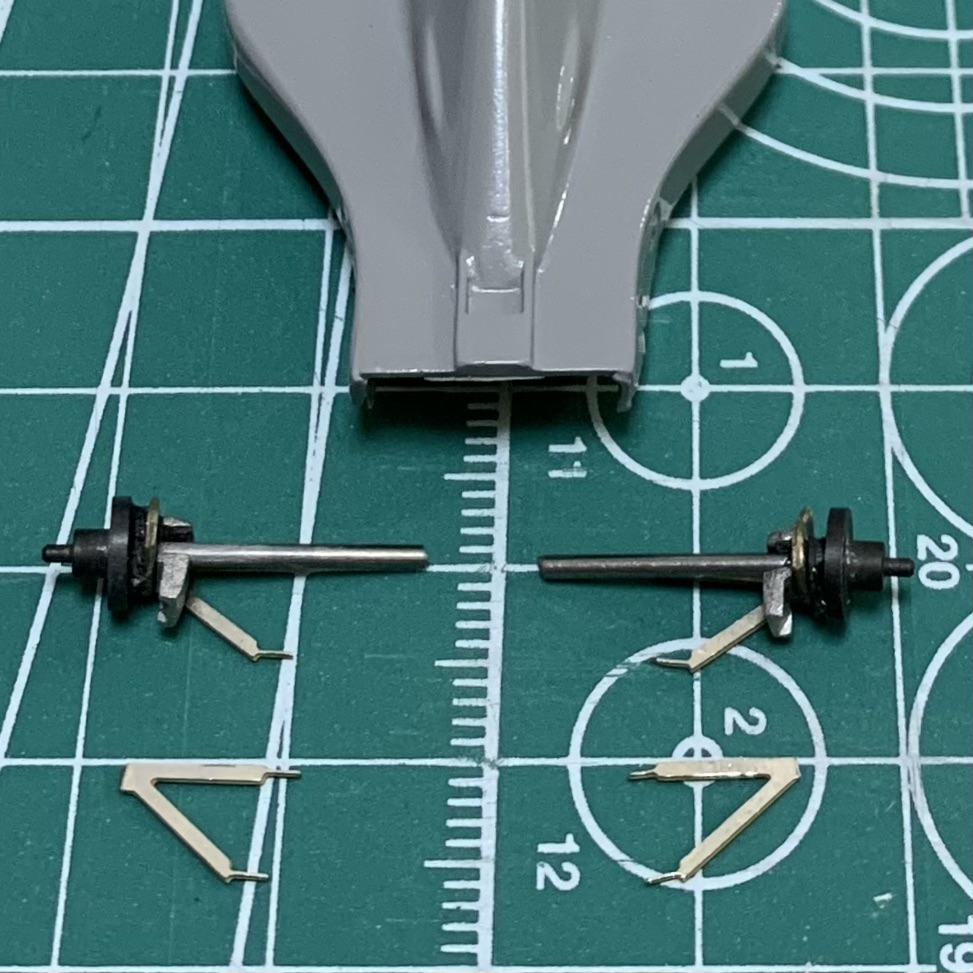

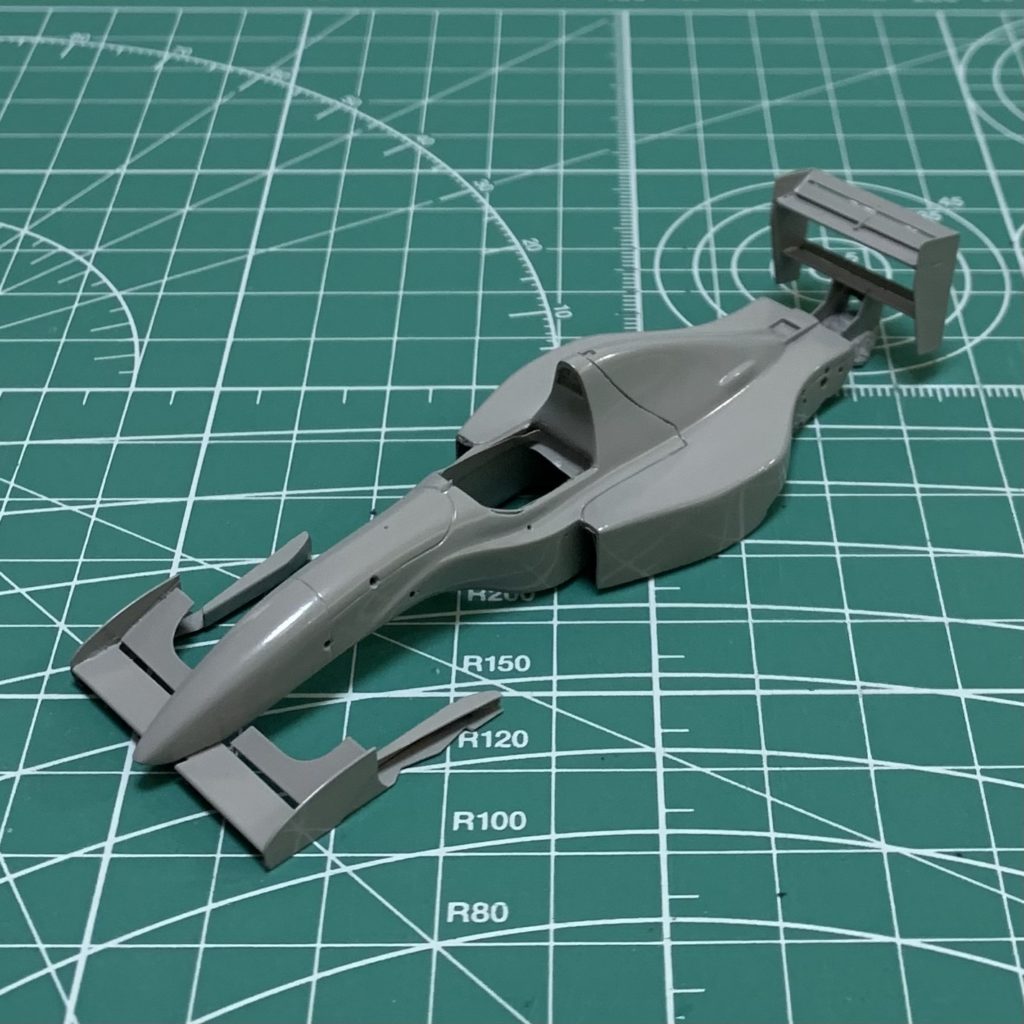

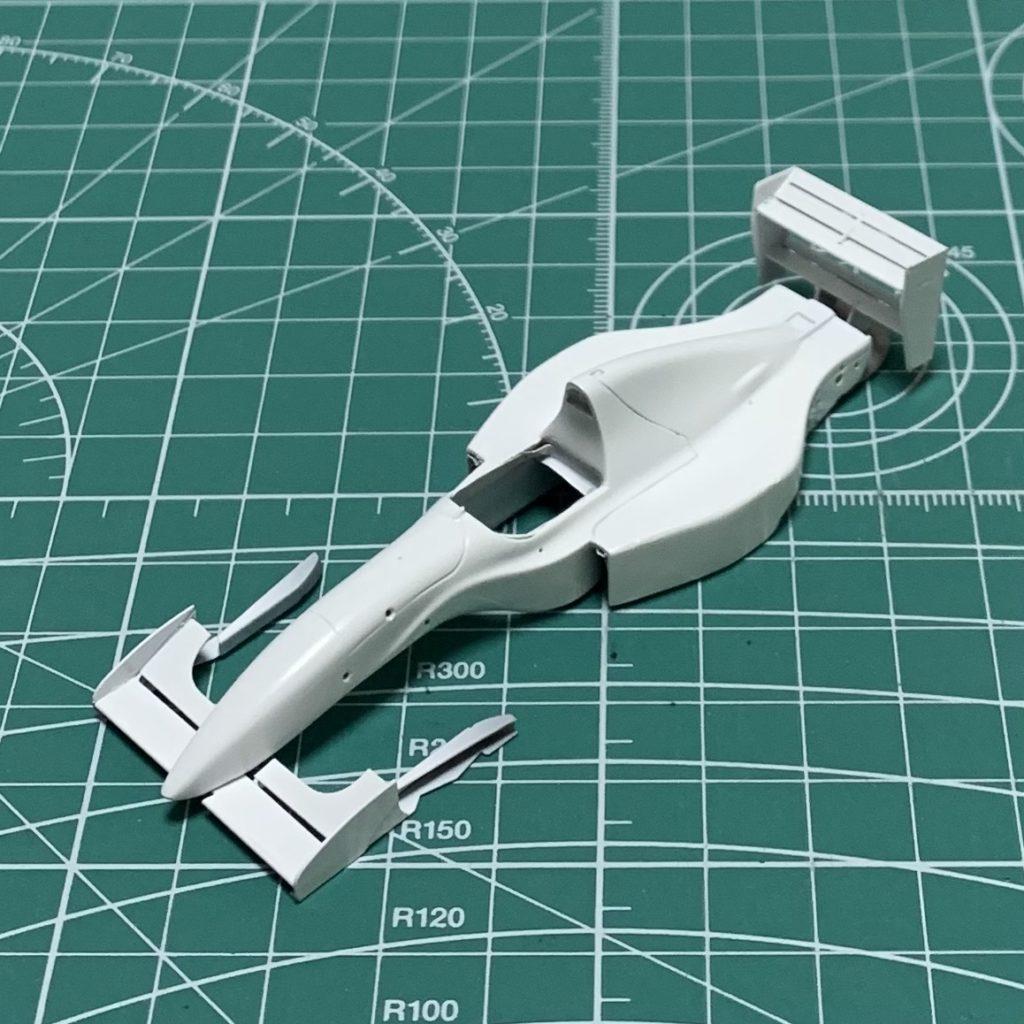

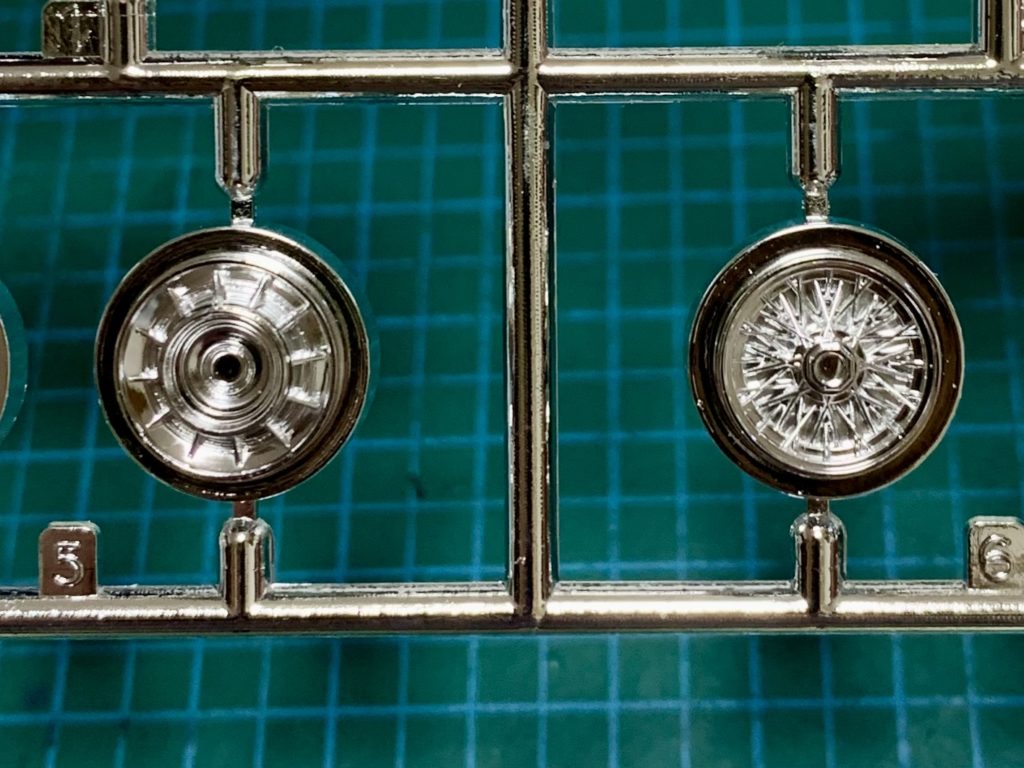

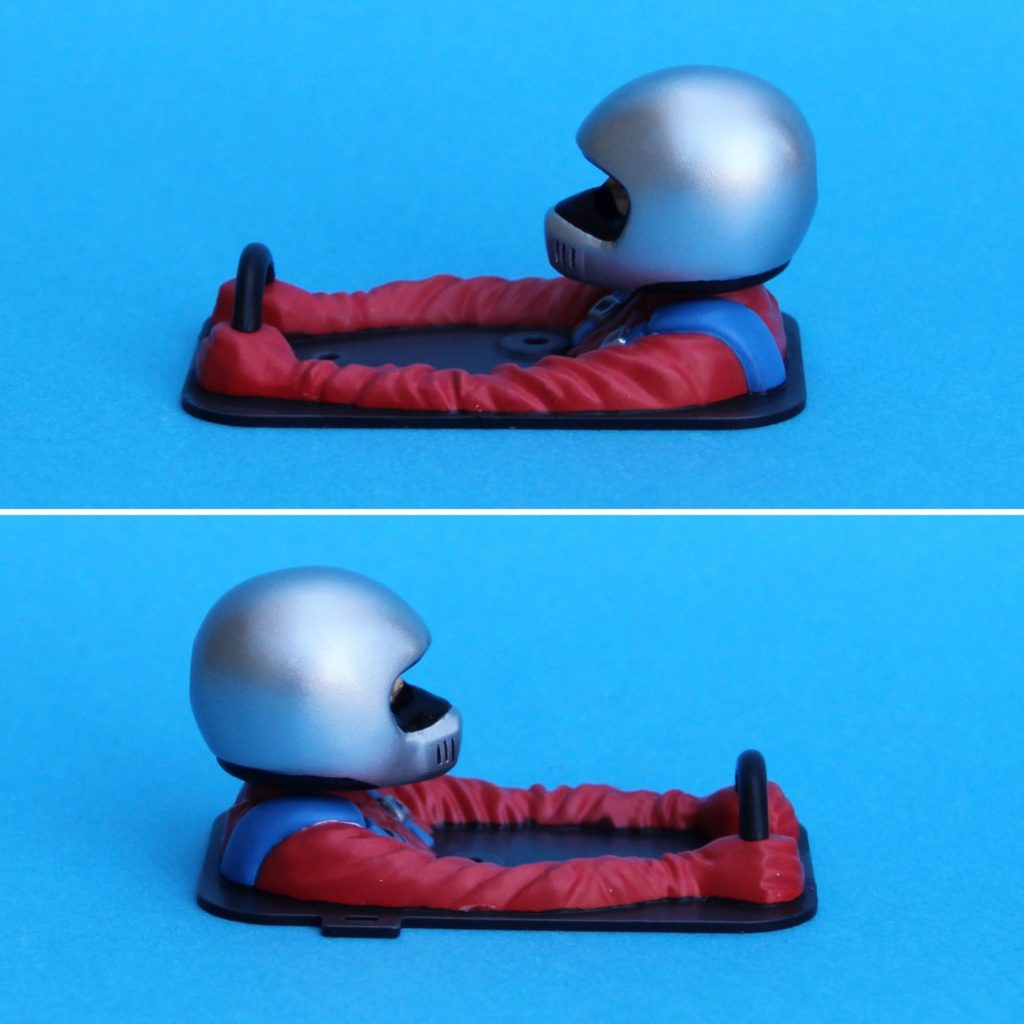

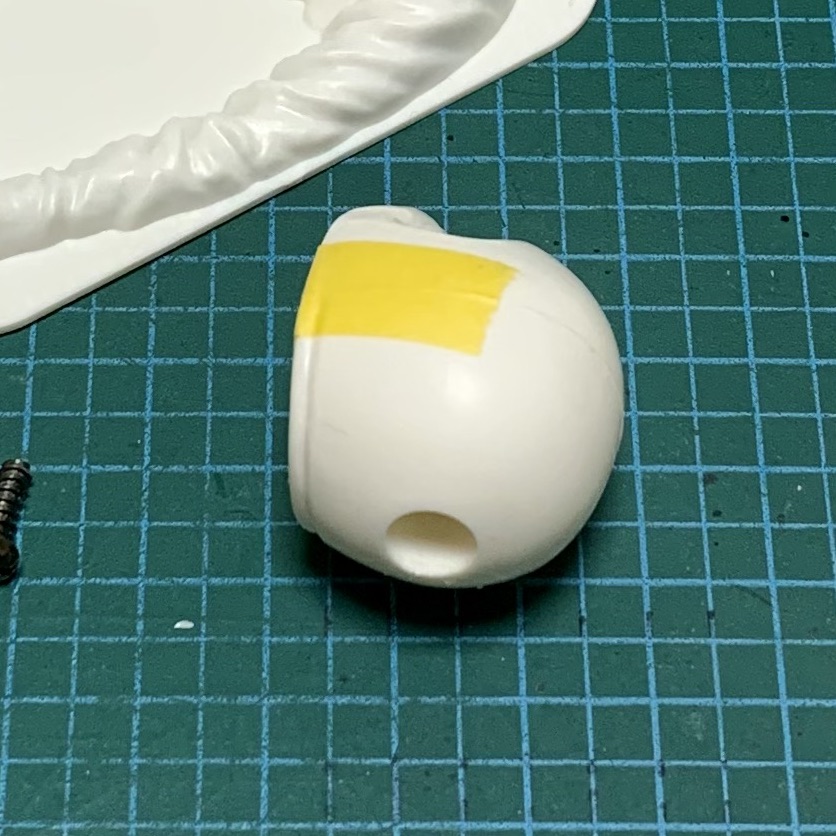

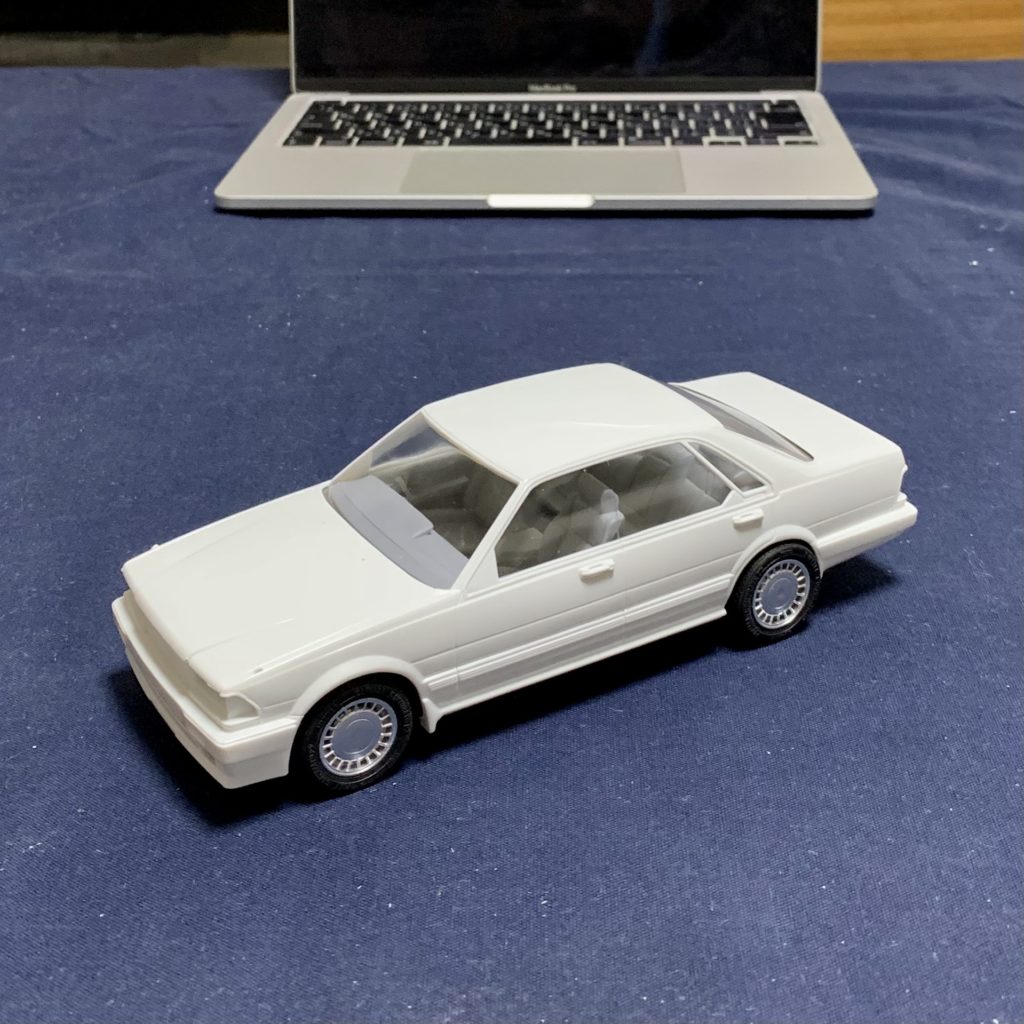

タイヤ・ホイール

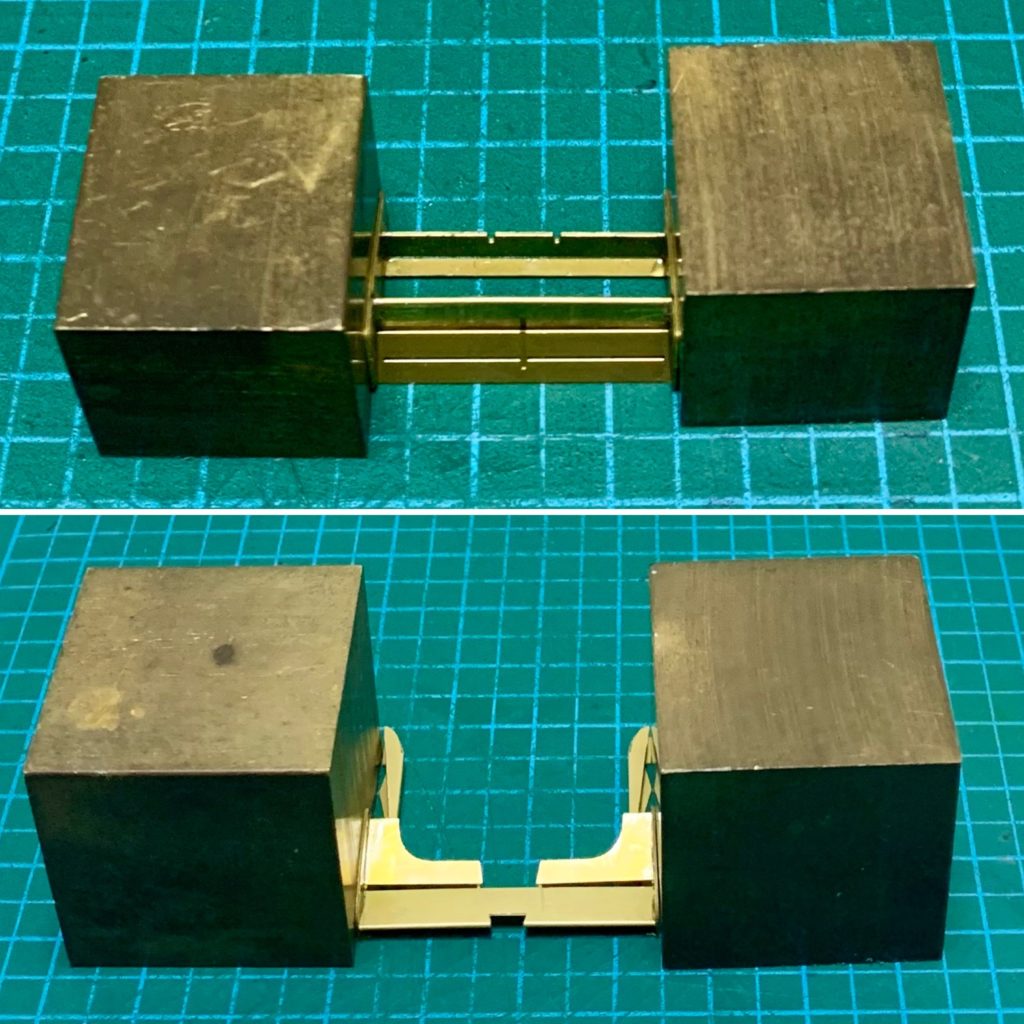

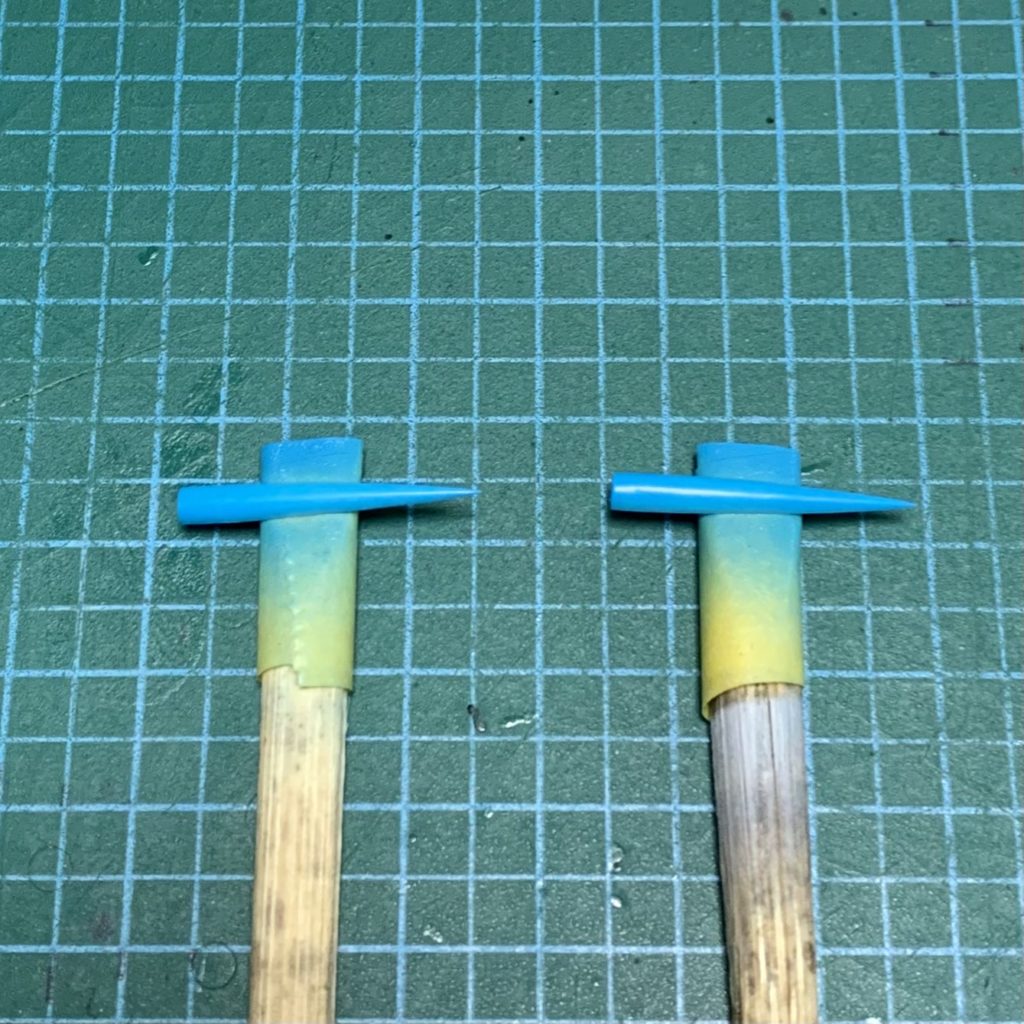

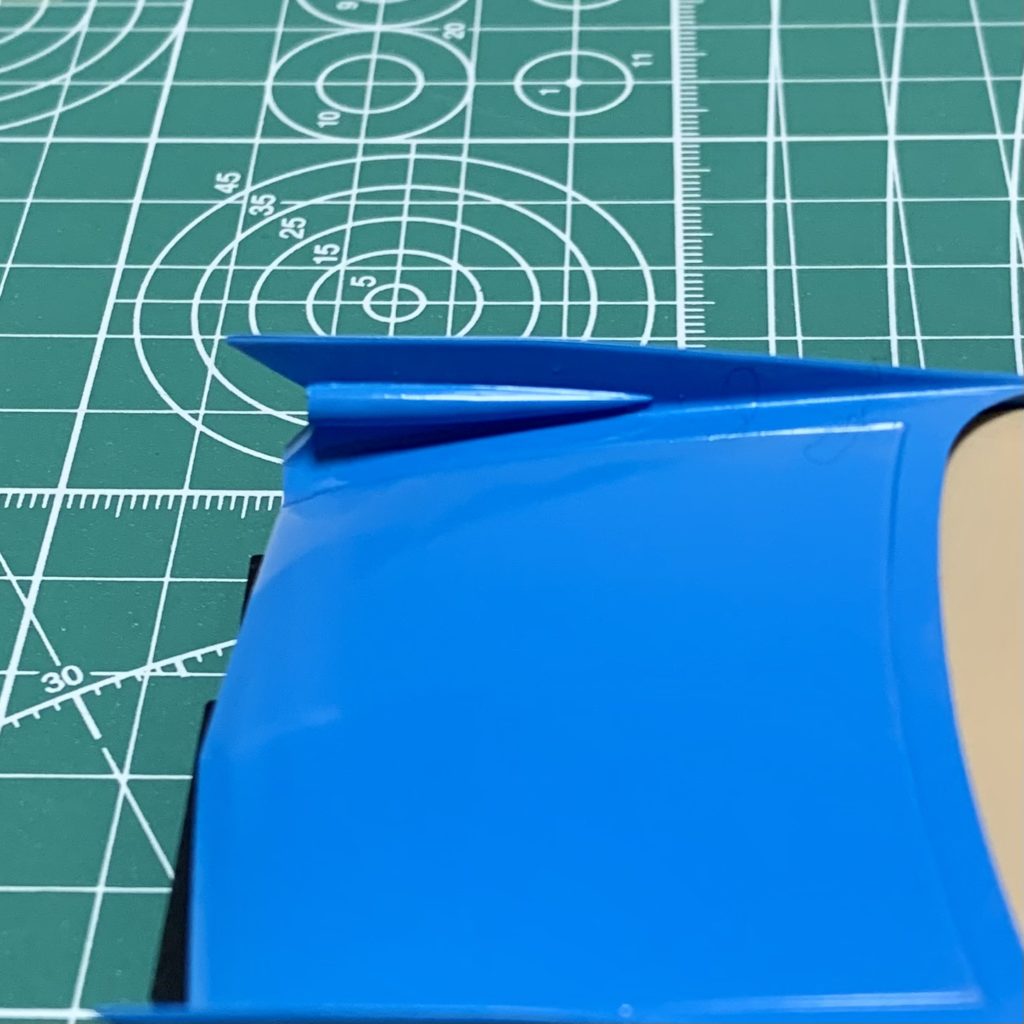

オーバーフェンダーなしの状態(写真上)ではバランスがいいのですが、オーバーフェンダーをつけると内側に引っ込んで見えます(写真下)。ここは「02ターボ」の特徴なので、多少価格が上がってもいいから専用の足回りをつけてもらいたかったです。

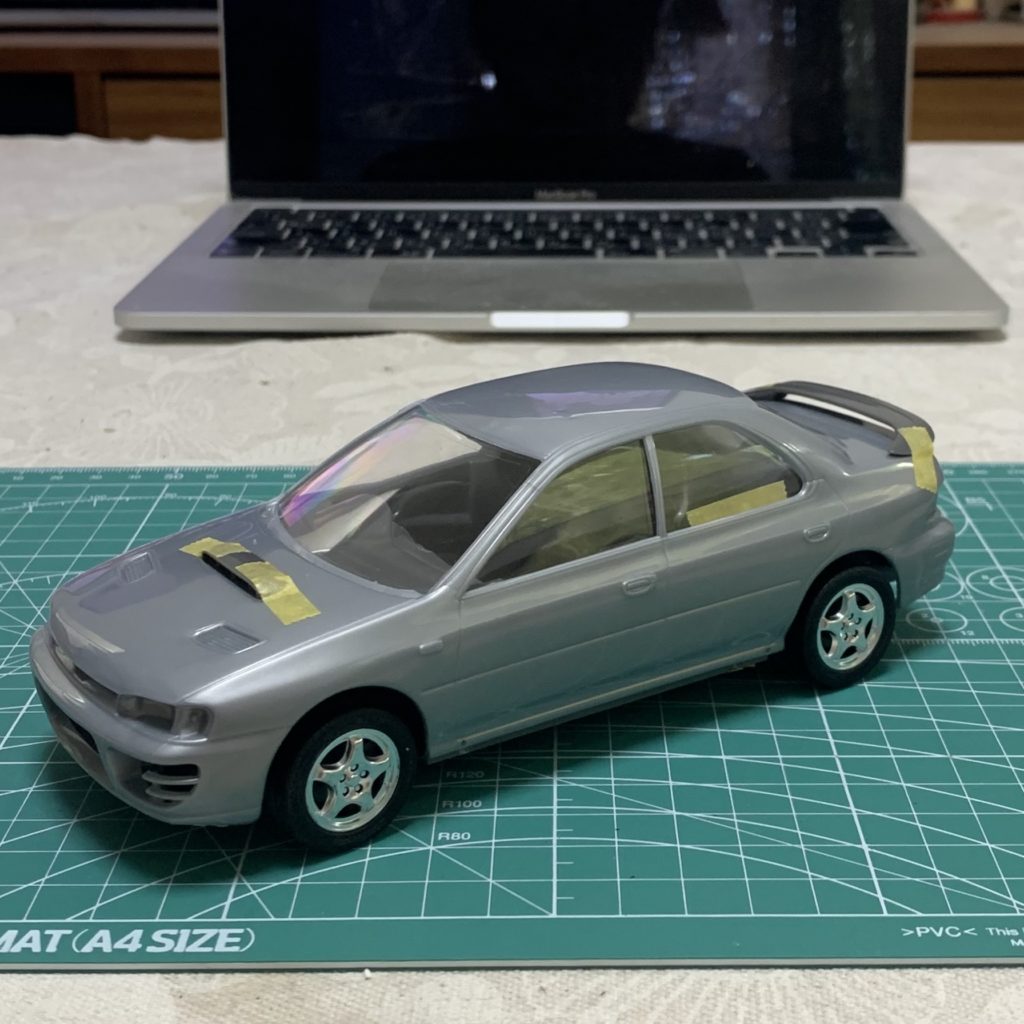

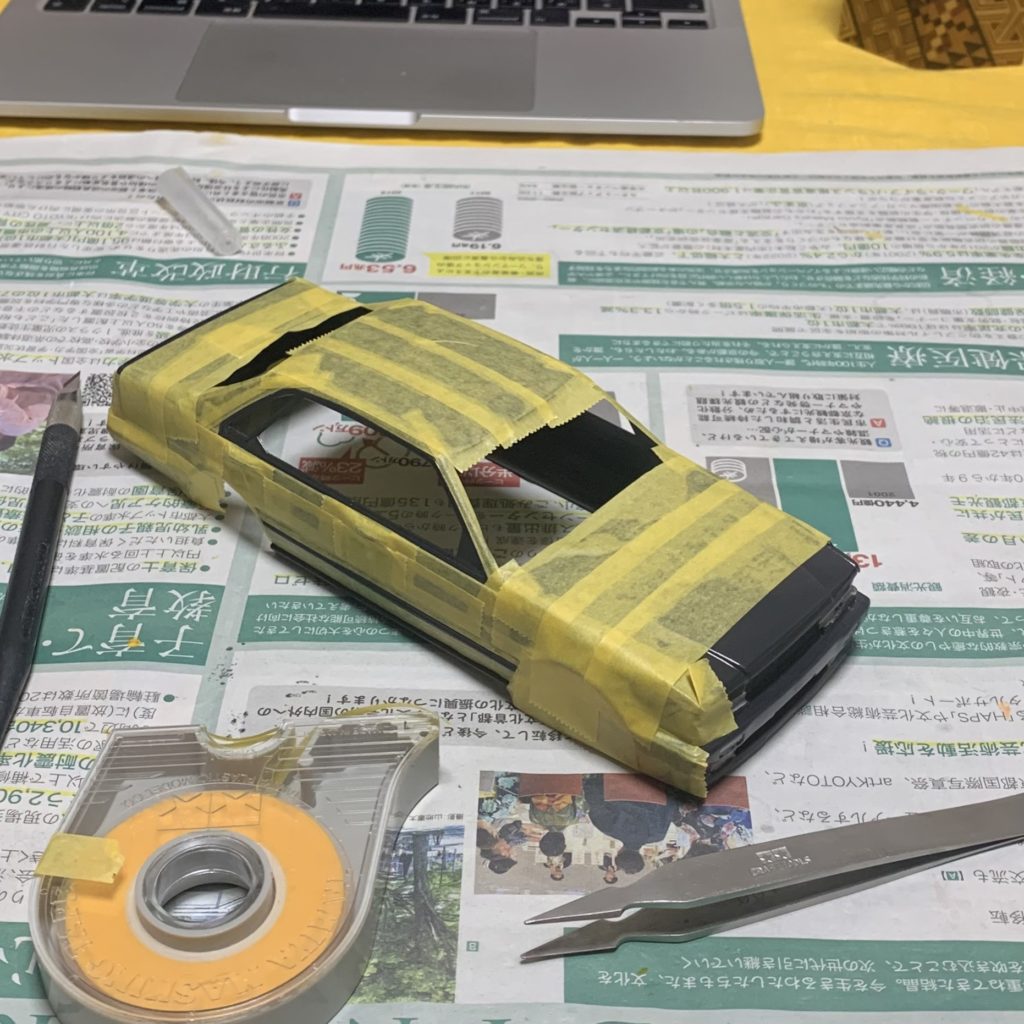

ボディ製作

ボディのストライプ

MSMクリエイションから、色合いを調整したデカールが発売されているのですが、ずっと売り切れ状態が続いているので、諦めてキット付属のデカールを使用。ハセガワのデカールは薄くて破れやすいので注意が必要です。

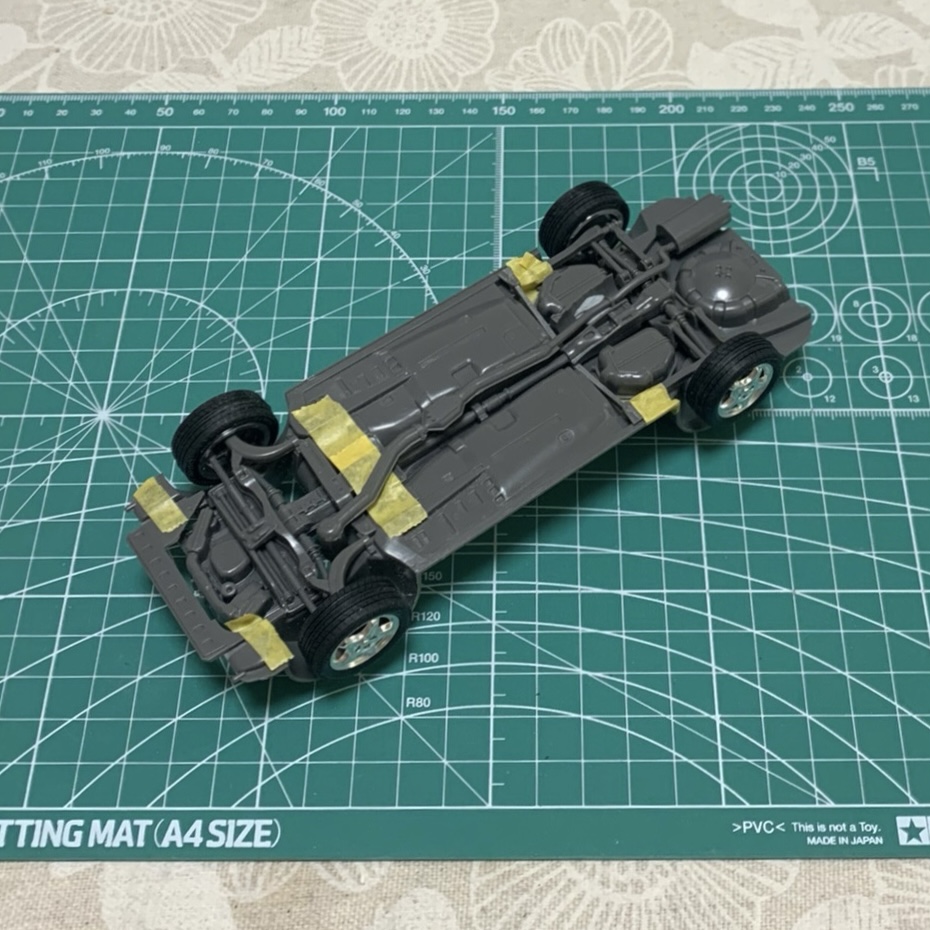

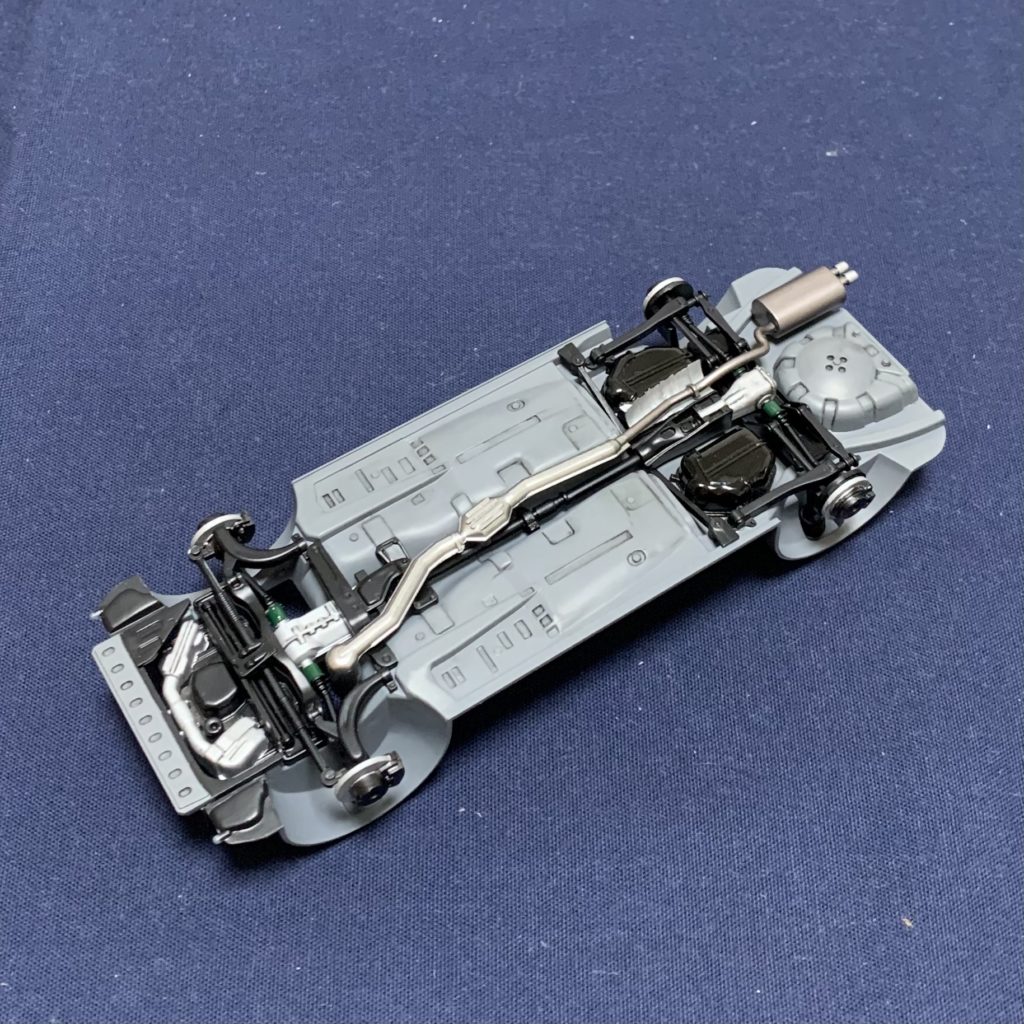

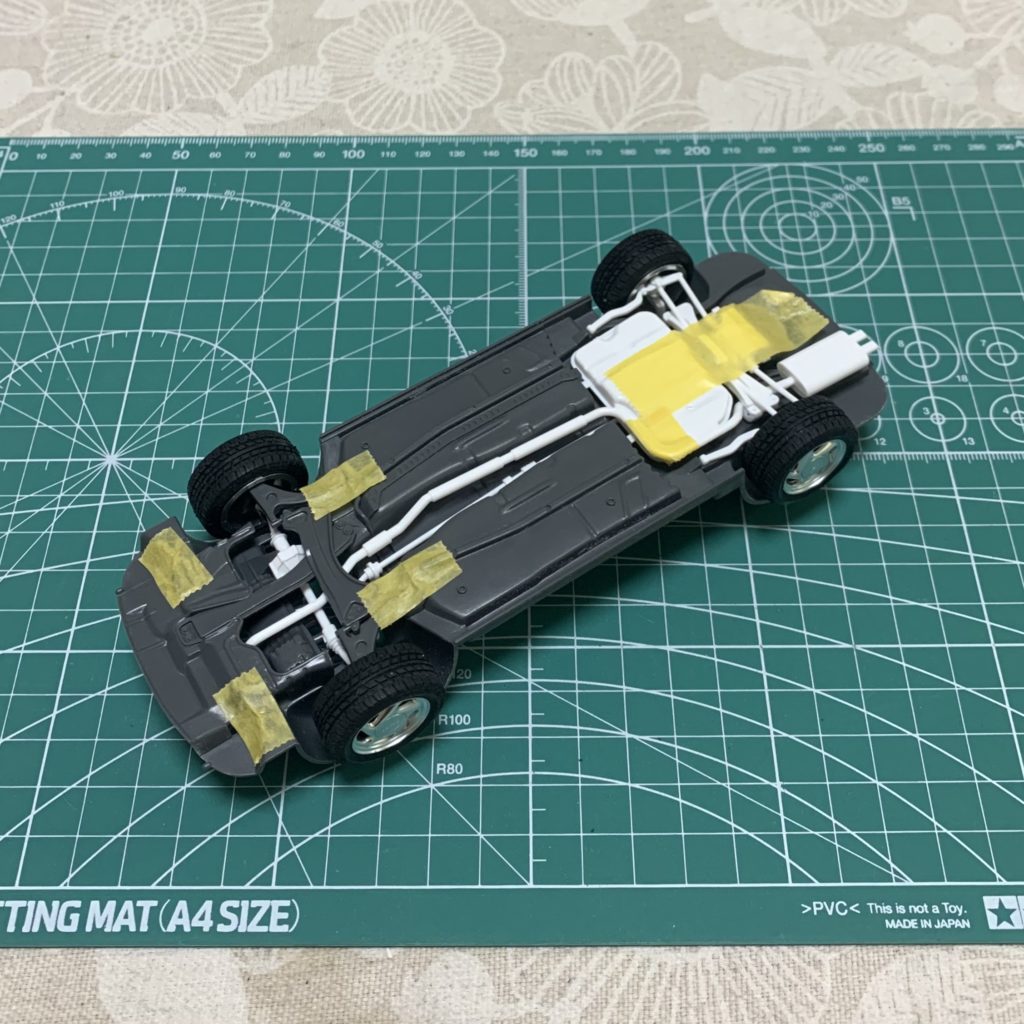

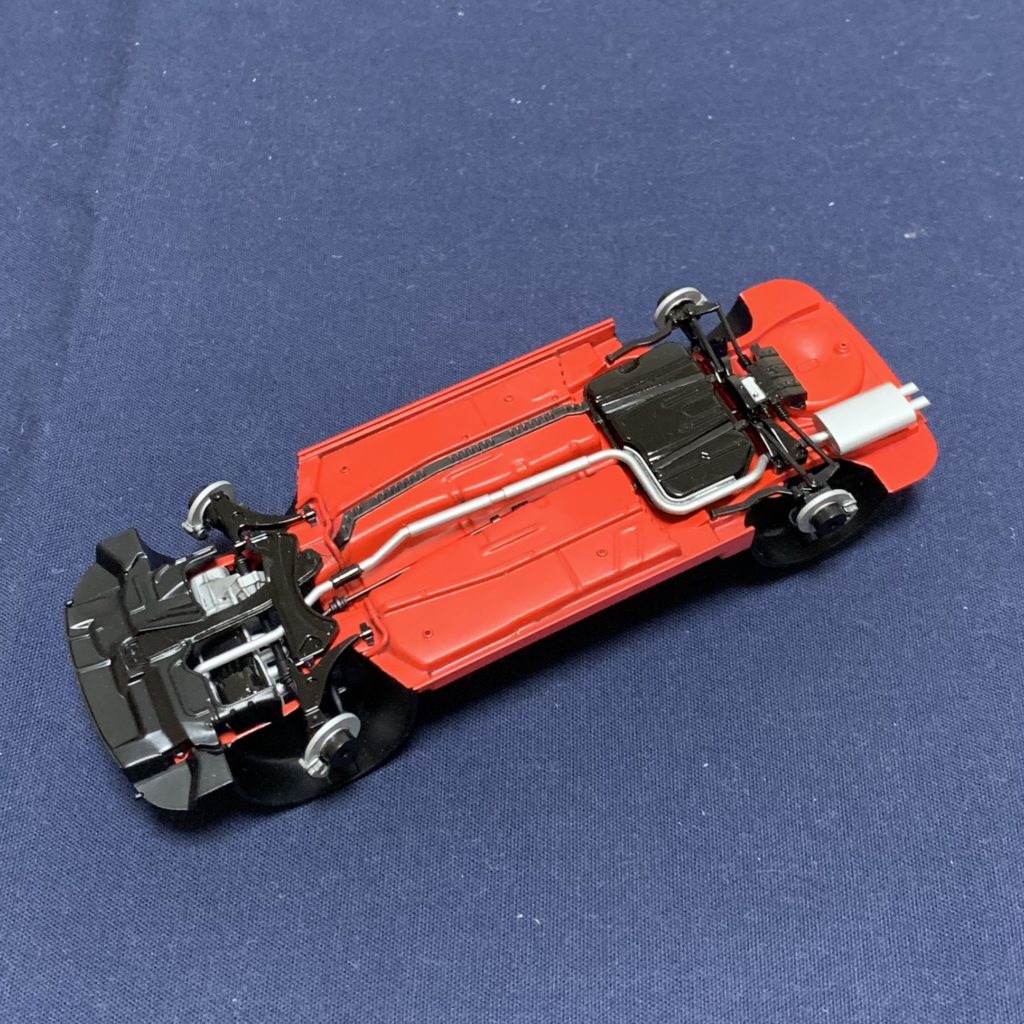

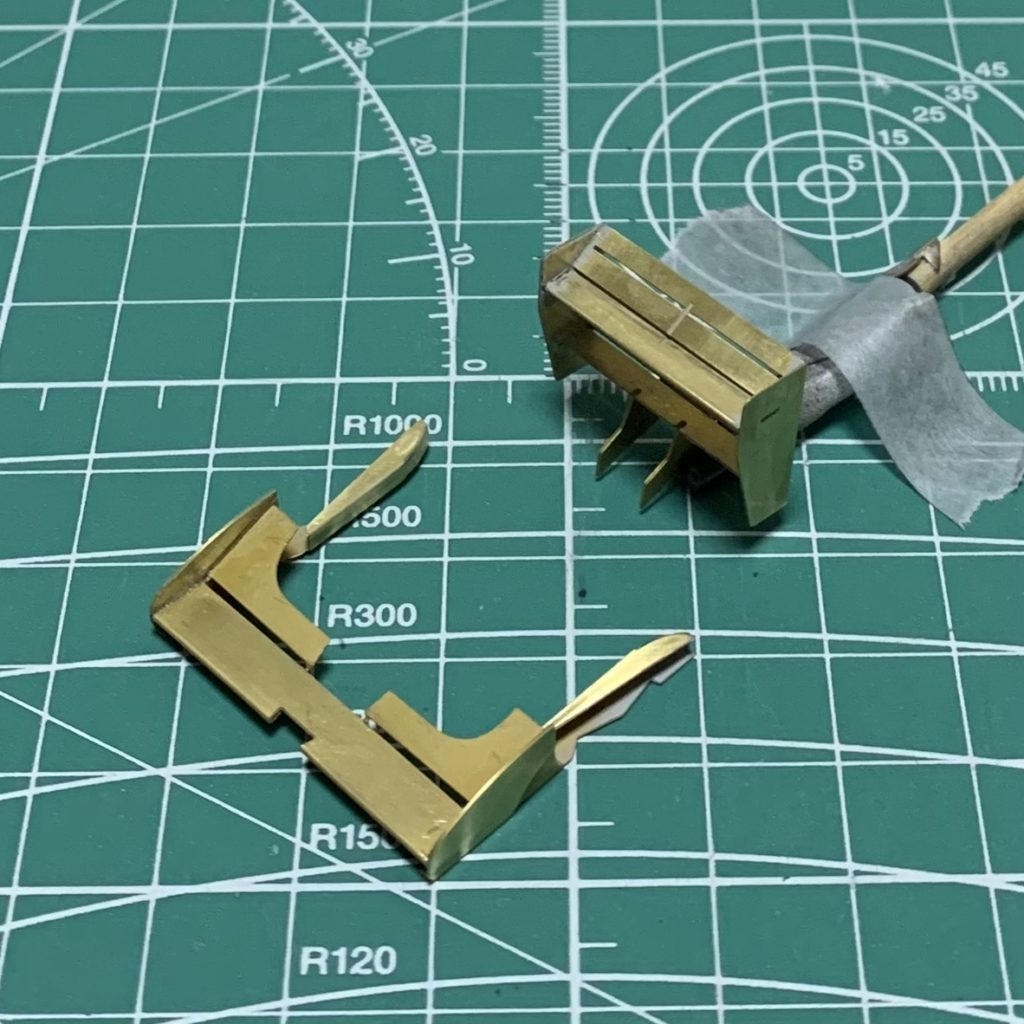

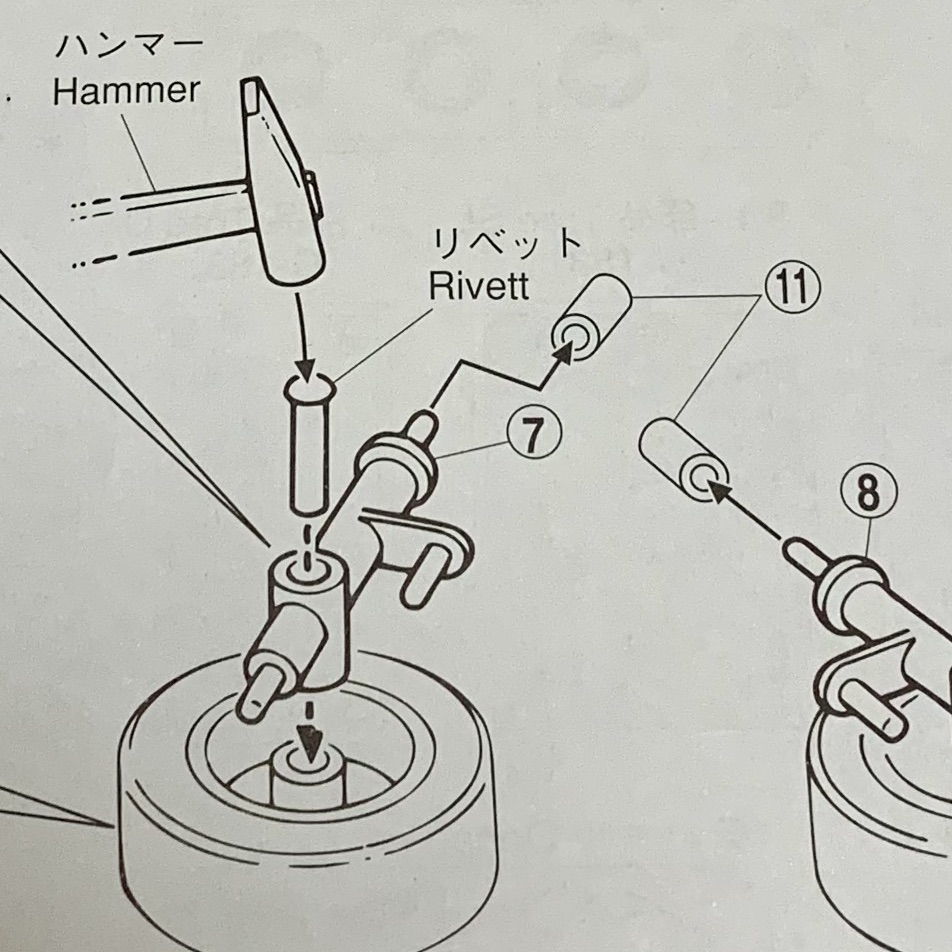

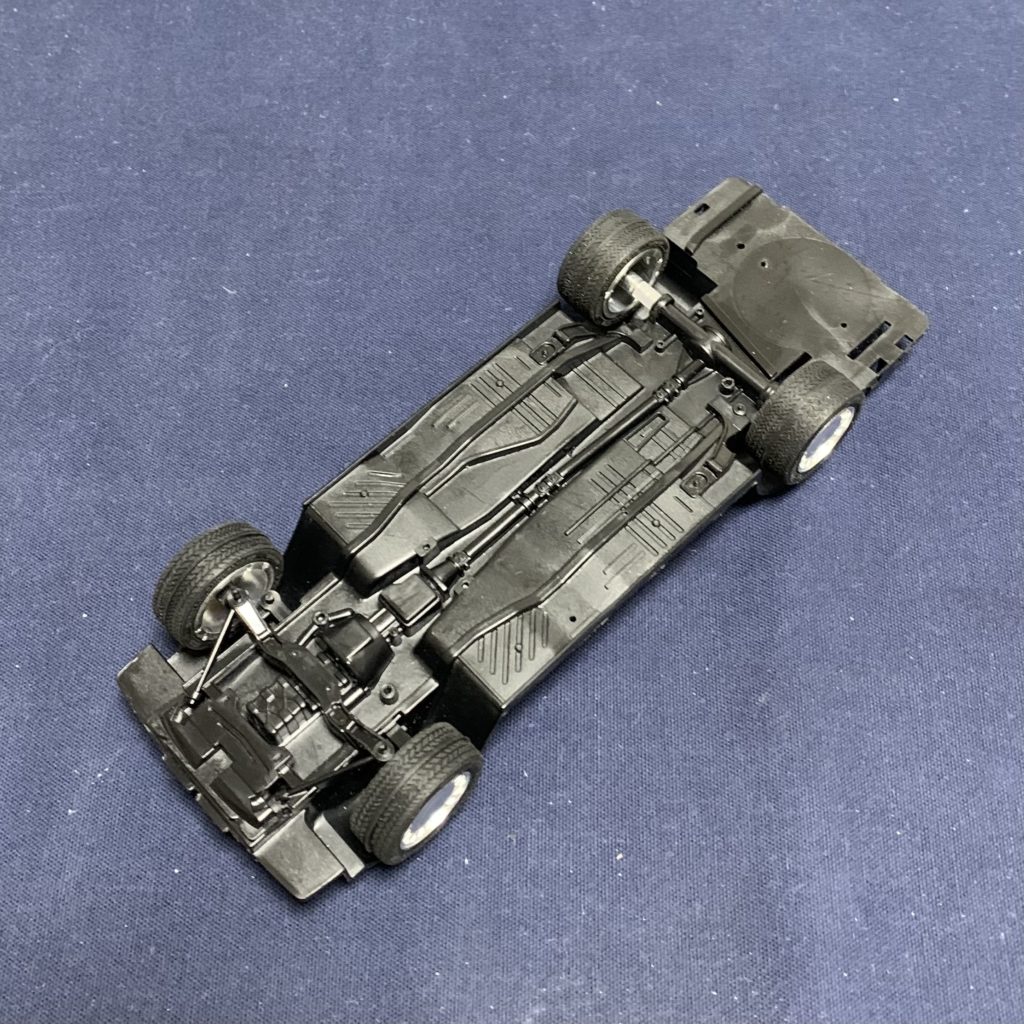

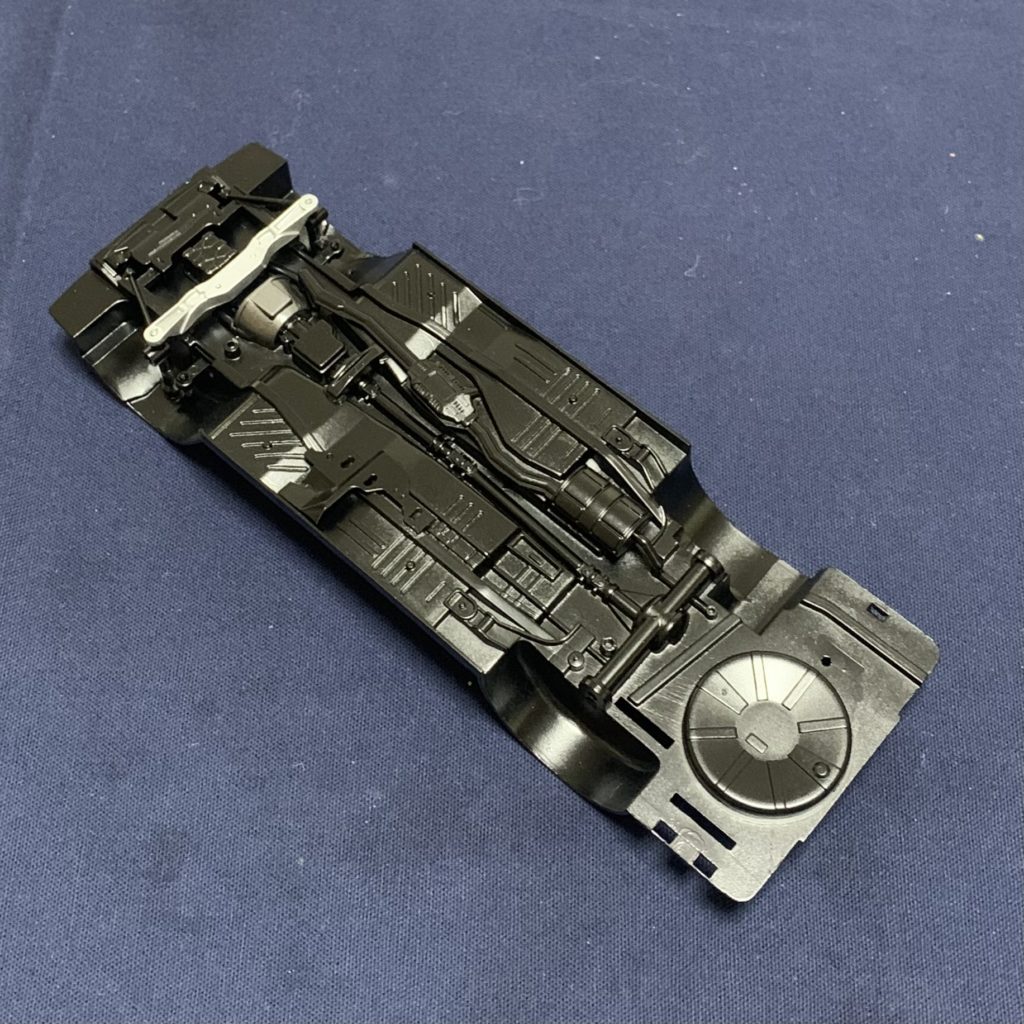

シャーシ製作

塗装

シャーシはボディと同色のクレオスのホワイトFS17875。足回りやエンジン部をブラックとシルバーで細部塗装。仕上げにセミグロスクリアでツヤを整えてウェザリングマスターのマルチブラックで軽くウォッシング。

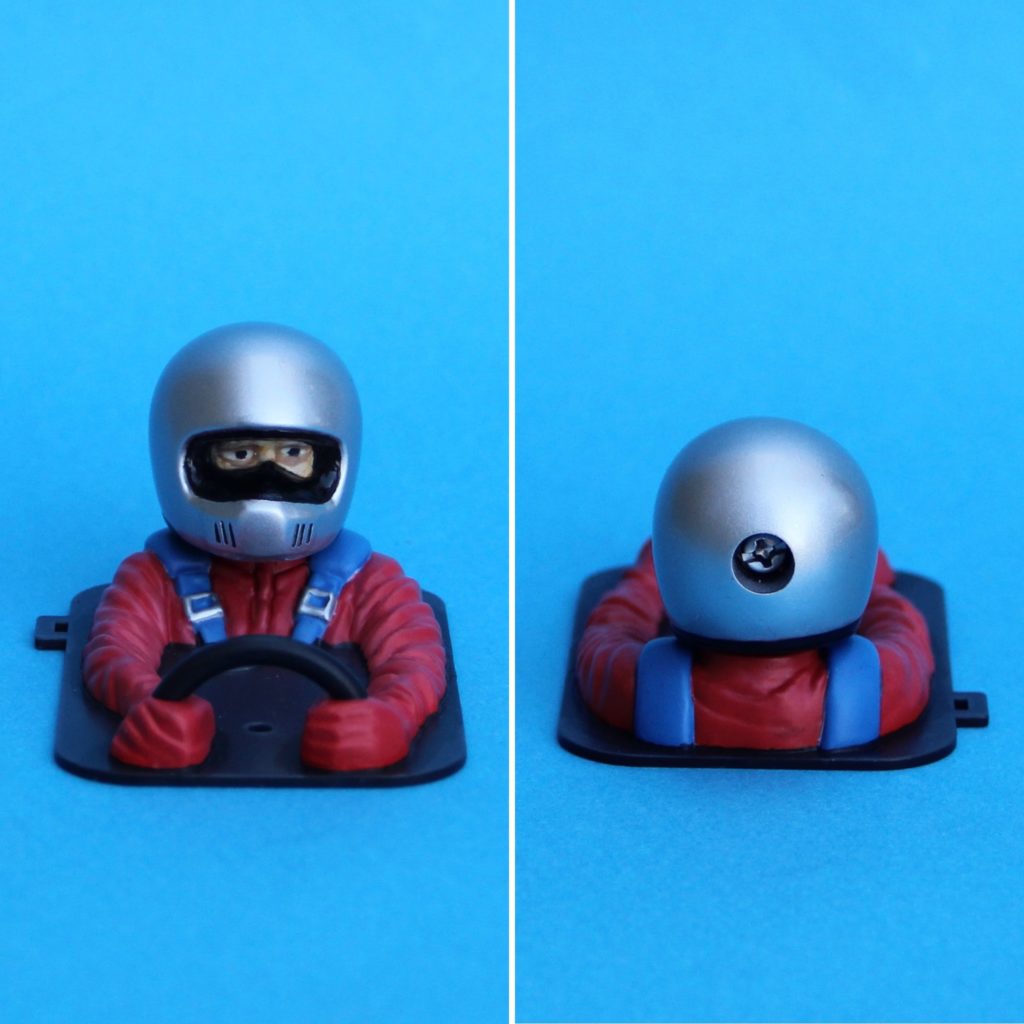

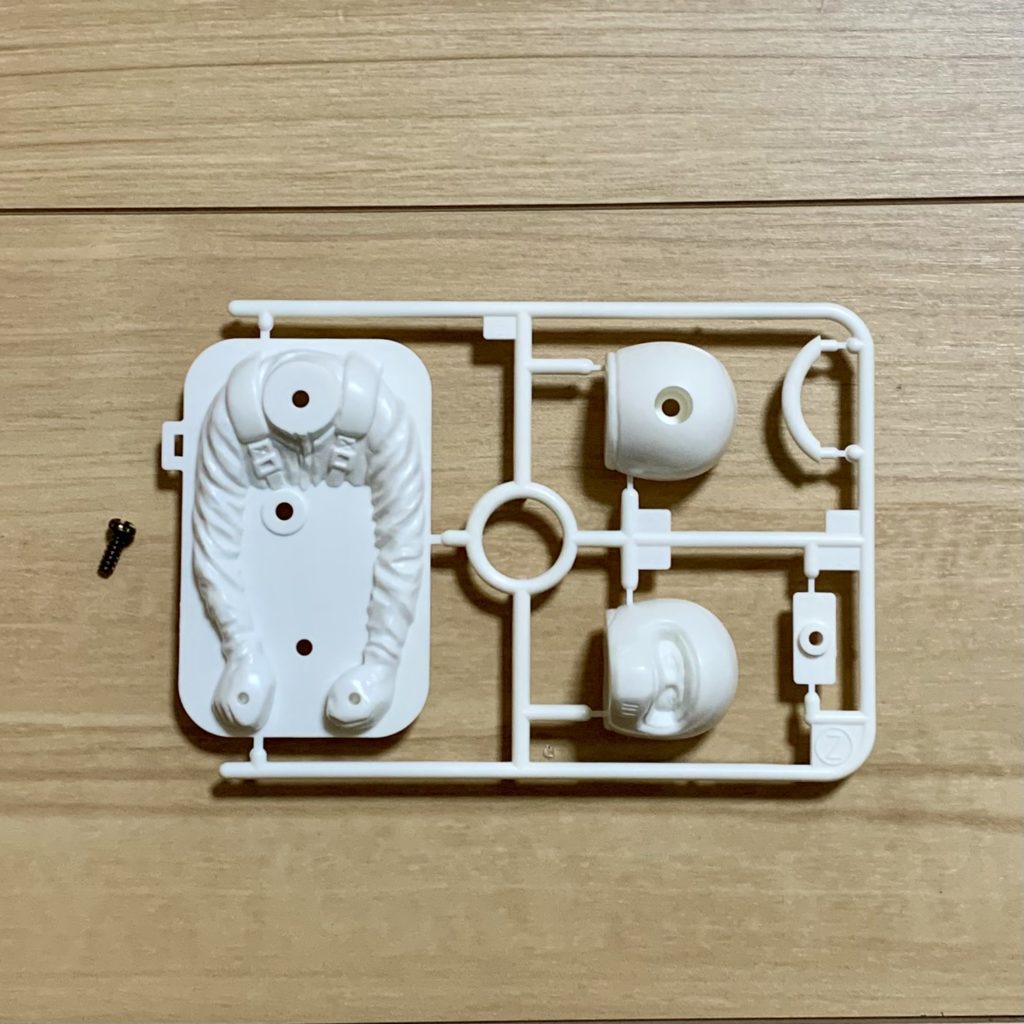

コクピット製作

ダッシュボード

全体をセミグロスブラックで塗装。メーターはデカールを貼ってからエナメルクリアでガラスの感じを表現。ステアリング中央のエンブレムはMSMクリエイションのメタルロゴエンブレムステッカーを使用。