2024年9月製作(予定)

今回も1/18ミニカーのリペイントですが、「Otto Mobile」はフランスのミニカーブランドですが、マイナーなアイテムを数多く発売しています。そのためボディは亜鉛合金ではなくレジンを使用していてミニカーというよりガレージキットの完成品という感じです。

フィギュア・プラモデル・ガレージキットの製作代行

2024年6月製作開始

02シリーズの末弟であるBMW2002ターボは量産車で初めてターボエンジンを積んだマシンとして有名ですが、ドッカンターボで燃費も悪くオイルショックの影響もあってわずか1,672台で生産終了となりました。西風氏の漫画で年代物ターボエンジンのため、停車後すぐにエンジンを切らないでしばらくアイドリングをしておく必要があるというエピソードが印象的でした。

水冷直列4気筒SOHC 最高出力:170hp 最高速度:211km/h

全長:1,410mm 重量:1,060Kg 1973年発表

ハセガワの02シリーズは「ターボ」以外にも「2002ti」「2002tii」「ラリー仕様」「パトカー仕様」など数多くのバリエーションが売されており、このキットもベースキットにエアロパーツを追加する構成になっています。ハセガワのカーモデルは「ヒストリックカーシリーズ」などかえる工房好みのラインナップがそろっていますが、細かいツメが甘いのが悩みの種です。(⌒-⌒; )

①タイヤ:ノーマルの足回りをそのまま流用しているためトレッドが狭い。

②シャーシ:ボディにはめ込むのが異常に難しい。

②内装:シートや内張りの造形が実にテキトー。

④パーツ成形:ゲートが多くて処理が面倒。

⑤デカール:ストライプの色がヘン。

コクピット

一体成形のバスタブ型。それはいいのですが、よく見ると内張りは申し訳程度に横にモールドが入っているだけでドアノブもハンドルもありません。うっかり乗り込んだが最期、中からはドアが開けらfれないというステキ仕様です。(−_−;)

タイヤ・ホイール

オーバーフェンダーなしの状態(写真上)ではバランスがいいのですが、オーバーフェンダーをつけると内側に引っ込んで見えます(写真下)。ここは「02ターボ」の特徴なので、多少価格が上がってもいいから専用の足回りをつけてもらいたかったです。

ボディのストライプ

MSMクリエイションから、色合いを調整したデカールが発売されているのですが、ずっと売り切れ状態が続いているので、諦めてキット付属のデカールを使用。ハセガワのデカールは薄くて破れやすいので注意が必要です。

塗装

シャーシはボディと同色のクレオスのホワイトFS17875。足回りやエンジン部をブラックとシルバーで細部塗装。仕上げにセミグロスクリアでツヤを整えてウェザリングマスターのマルチブラックで軽くウォッシング。

ダッシュボード

全体をセミグロスブラックで塗装。メーターはデカールを貼ってからエナメルクリアでガラスの感じを表現。ステアリング中央のエンブレムはMSMクリエイションのメタルロゴエンブレムステッカーを使用。

2024年製作(予定)

気分転換にガンプラやフィギュアに手をつけましたが、どうにも調子が出ないので久しぶりにロードカー製作に切り替え。最近の依頼品は80年代以降の(かえる工房的に)新しい車ばかりだったので、思い切って50年代車を選びました。

フランスを代表するシトロエンの変態車DS19です。当時としては極めて先進的な「ハイドロニューマチック・システム」を搭載し、サスペンションだけでなく、パワーステアリング、ブレーキ倍力機構などを油圧で制御します。しかし、かえる工房が最もシビレるのは宇宙船のようなアバンギャルドなデザインで、21世紀の車なんかよりはるかに未来的です。

エブロといえばミニカーメーカーだと思っていましたが、2000年代になってマニアックなF1や市販車のプラモデルを次々と発売。最近、倒産したというウワサを聞きますが、このようなメーカーには何とか生き残ってもらいたいものです。

OHV水冷直列4気筒 1,911 cc 最高出力75 HP 最高速度145 km/h 全長4.81 m 全幅1.8 m 全高1.47 m 1955年発売

パーツ一覧

製作開始を決めてから気がつきましたが、タイヤがない・・・(@_@)。ヤフオクで購入したのですが、どうもジャンク品をつかまされたようです。メーカーは倒産そうでHPも無くなっているし・・・(´・∀・`)

※金属製ミニカーが対象です。ボディがプラスチックやレジン製の場合はご相談ください。

①おまかせコース

明らかなミスやごく簡単な修正は無料で承りますが、微妙な形状や色合いについてはこちらにお任せいただきますので、事前にできるだけ正確な指示をお願いします。

作業開始後の依頼内容変更は追加料金が発生します。

②こだわりコース

作業内容はおまかせコースと同じですが、工程ごとにチェックしていただき、微妙な形状や色合いなどをお客様が納得いくまで修正します。費用も手間もかなりかかりますが、理想通りの完成品を手に入れたいお客様にオススメします。

②クリアーフィニッシュ2

作業内容はクリアーフィニッシュ1と同じですが、ウレタン系クリア塗料を使用します。ウレタン塗料は値段が高く扱いも難しいので料金は高めになりますが、塗膜が頑丈で硬質感のあるカチッとした仕上がりになります。

2024年6月完成

次の依頼品はBMW Z4の改造リペイント 。BMWといえば箱型セダンのイメージがありますが、Z4はジャガーEタイプのようなロングノーズ、ショートデッキで一目でスポーツカーと分かるスマートなスタイリングをしています。

「Cararama」というのは香港のミニカーメーカー「HONGWELL」のブランドのようです。ドアやボンネットは全て開閉可能。細部の作り込みが甘く塗装が波打っているなど、エブロや京商などのミニカーと比べると明らかにクオリティが低く大味な作りですが、全体のフォルムはなかなかカッチョいいです。

2024年6月完成

セリカGT-Rとセットで注文された依頼品です。インプレッサWRXは1992年にデビューし世界ラリー選手権(WRC)で活躍してスバルの名を世界に広めた名車です。一見、普通の4ドアセダンに見えますが、ボンネットにエアスクープ、リアにスポイラーを装備とかえる工房の好物「羊の皮をかぶった狼」です。

『頭文字D』の主人公の父親の愛車がこの初代インプレッサですが、「プロジェクトD編」に入った頃から飽きて読まなくなったので、すっかり忘れていました。(^◇^;)

ハセガワのカーモデルはパーツ状態で見ると繊細なモールドが美しくすばらしいキットに見えるのですが、繊細すぎて破損しやすかったりプラモデルとしてのアレンジが足りなかったりして、実際に組んでみるとストレスを感じることがよくあります。昔のハセガワはタミヤに次いで「国内第二の模型メーカー」というイメージだったのですが、得意の飛行機模型と違ってカーモデルはどうもすっきりしない点が目立ちます。

①バリやヒケが結構あり、特に足回りやサイドミラーなど小物の成形がヒドい。

②ドライブシャフトが反っているためアライメントがきちんと出ない。

③取り付けダボが小さく合いがキツいため、すぐに折れてしまう。

④センターピラーのウィンドウの塗り分けラインがおかしい。

⑤ホイールの塗装指示が「黒鉄色」になっているのはおかしい。

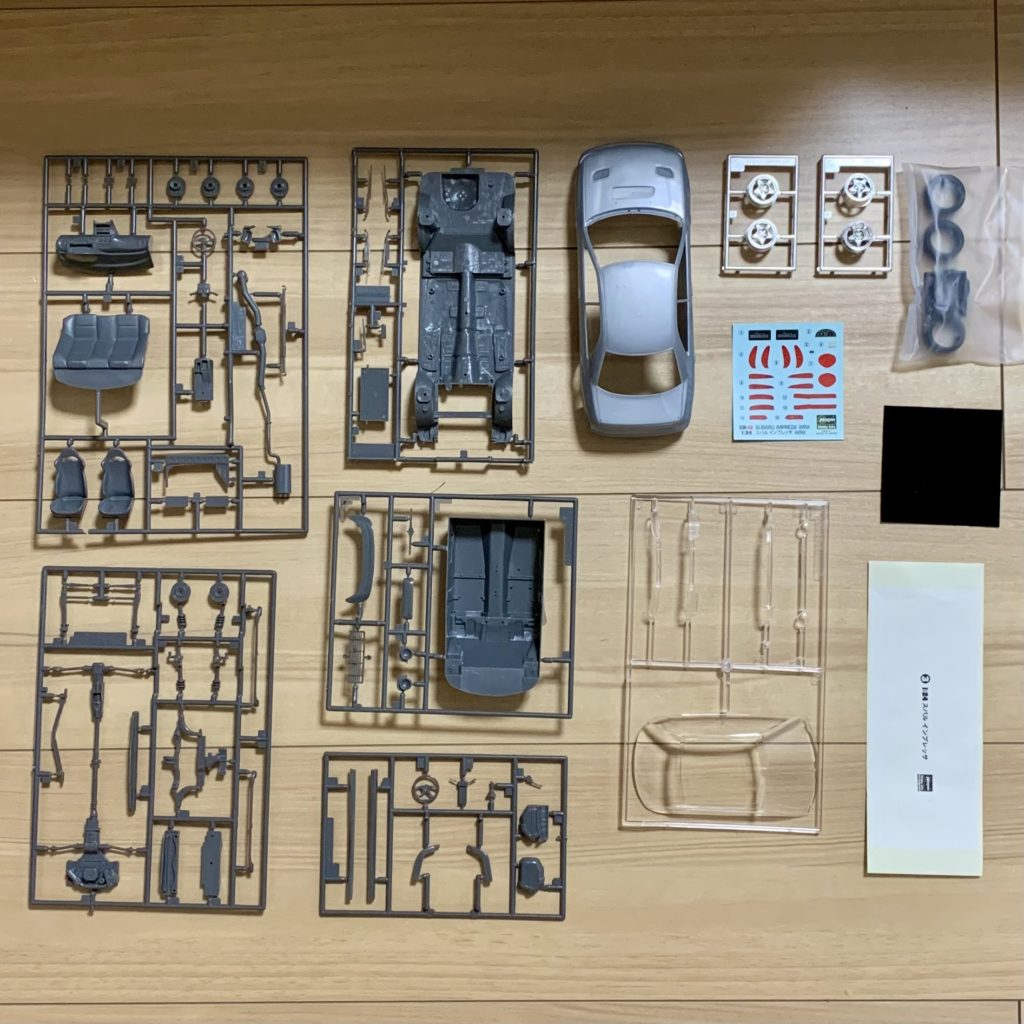

パーツ一覧

パーツ数は約70点。タミヤのセリカGT-R同様エンジレスキットですが、パーツが細かく分割されていてフロアマットを再現するシールやウィンドウのマスキングシートが付属するなど差別化が図られています。

2024年6月完成

次の依頼品はタミヤのセリカGT-R。

かえる工房にとって「セリカ」といえば初代の「ダルマセリカ」こと1600GTなのですが、1989年にデビューした5代目セリカはヌルッとした曲面主体のボディにリトラクタブルヘッドライトを装備と時代の流れを感じさせます。このT180型は直4ターボエンジンを搭載しラリーマシンのベースにもなった名車です。

組み立て説明書によるとキットの発売は実車デビューと同じ1989年。タミヤのカーモデルはその時代の最新のものをキット化する傾向がありますが、個人的にはもっとヒストリックカーに力を入れてもらいたいと思っています。

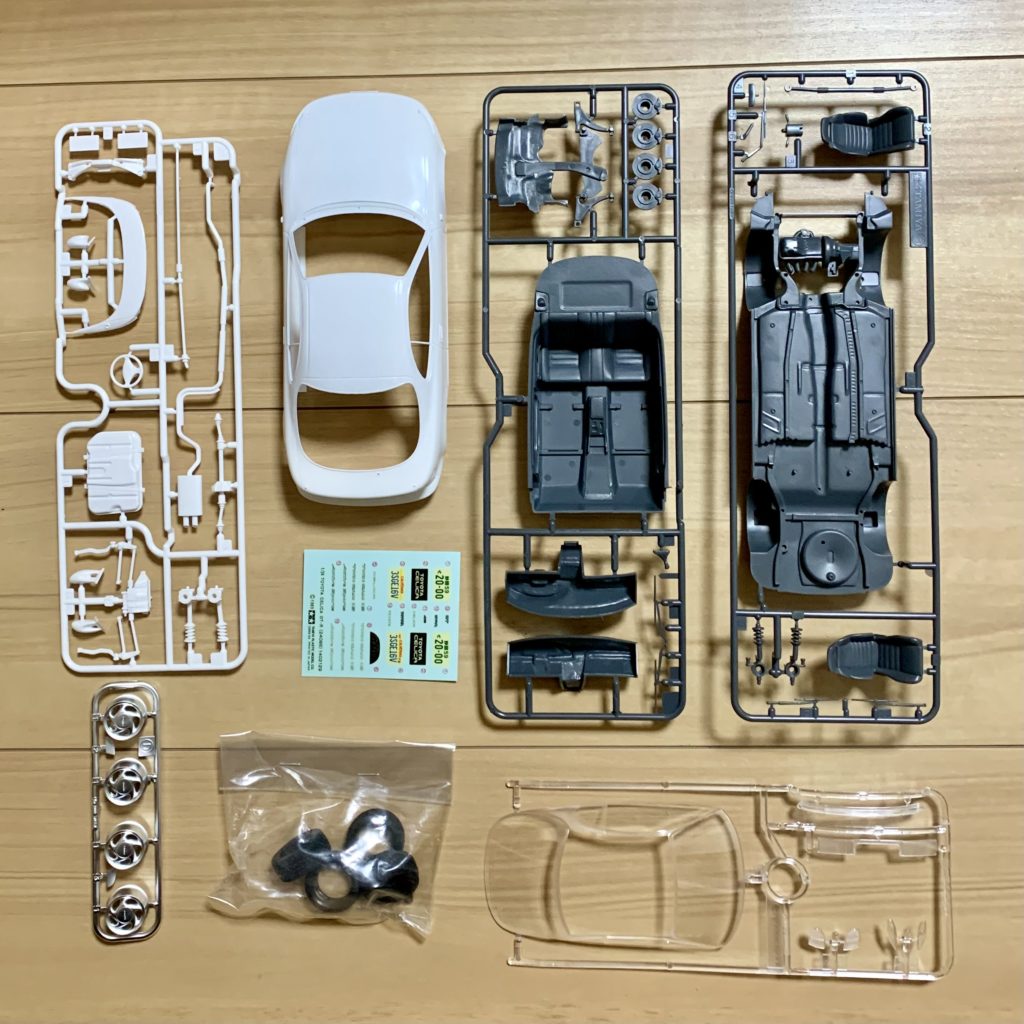

パーツ一覧

パーツ数は約50点。以前製作したシティターボがシリーズNo.30で、このキットがNo.56。さすがにモーターライズではなくなりましたが、パーツは少なめで、おもちゃ的プラモからディスプレイキットに移行する過程が見えて興味深いです。

訂正:T180型はFFでした・・・。フロアトンネルがあるのでFRか4WDだと思い込んでいましたが、おハズカシイ・・・(⌒-⌒; )

訂正:コメントでもご指摘がありましたが、このキットのセリカはFFなので、エキパイの隣のパイプはドライブシャフトではありませんでした。少し調べましたが、どうも4WSのシャフトのようです。