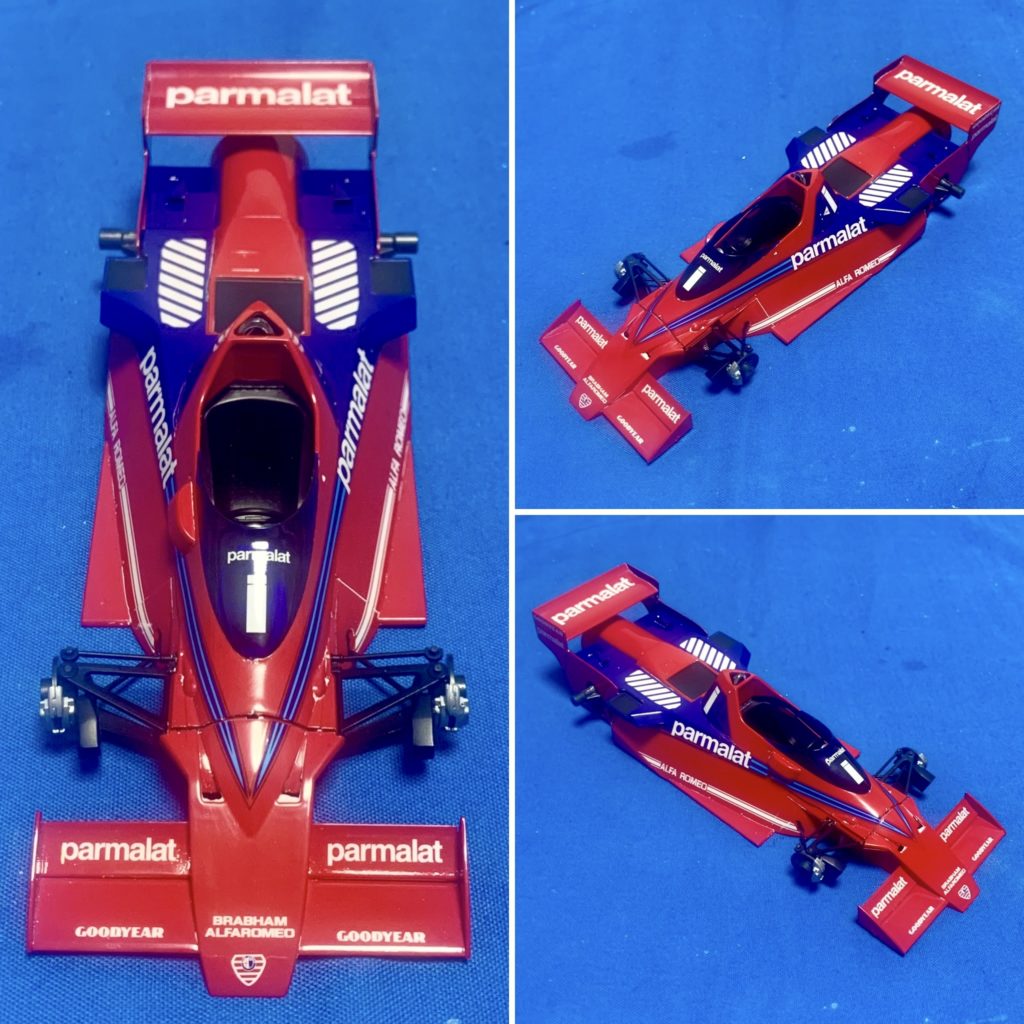

2023年6月完成

F1シリーズ第6弾は依頼品のタイレルP34です。

P34は実戦に投入された史上唯一の六輪車であって一目で分かる特徴のせいか、70年代に発売されたタミヤのキットも、40年以上にわたって何度も再販されています。かえる工房でも製作依頼の問い合わせがダントツに多く、現在でもF1のアイコンとして頻繁に使用されています。

一方で、知識も興味もないにもかかわらず六輪車の人気に便乗したいだけでヤカラも多く、YouTubeの解説動画の中には「前輪を小さくすることで空気抵抗が少なくなり、より多くのダウンフォースを得られた」(◎_◎;)!などとトンデモ解説をしているチャンネルもあって目を疑ってしましました。

それは極端な例としても、P34をやたらと「名車」扱いをするのには少し違和感を感じます。76年には好成績を残したものの、2シーズンを通して優勝は1回のみと、あくまでも六輪車の可能性を感じさせる程度のものです。発表時には冗談だとしか思えなかった六輪車が鮮やかな1−2フィニッシュを決めたことが印象に残って「名車」のイメージを生んだのかもしれません。

かえる工房としては成績云々ではなく、誰一人思いつかなかった六輪車を実際に形にしてGPに出場したというところにロマンを感じます。

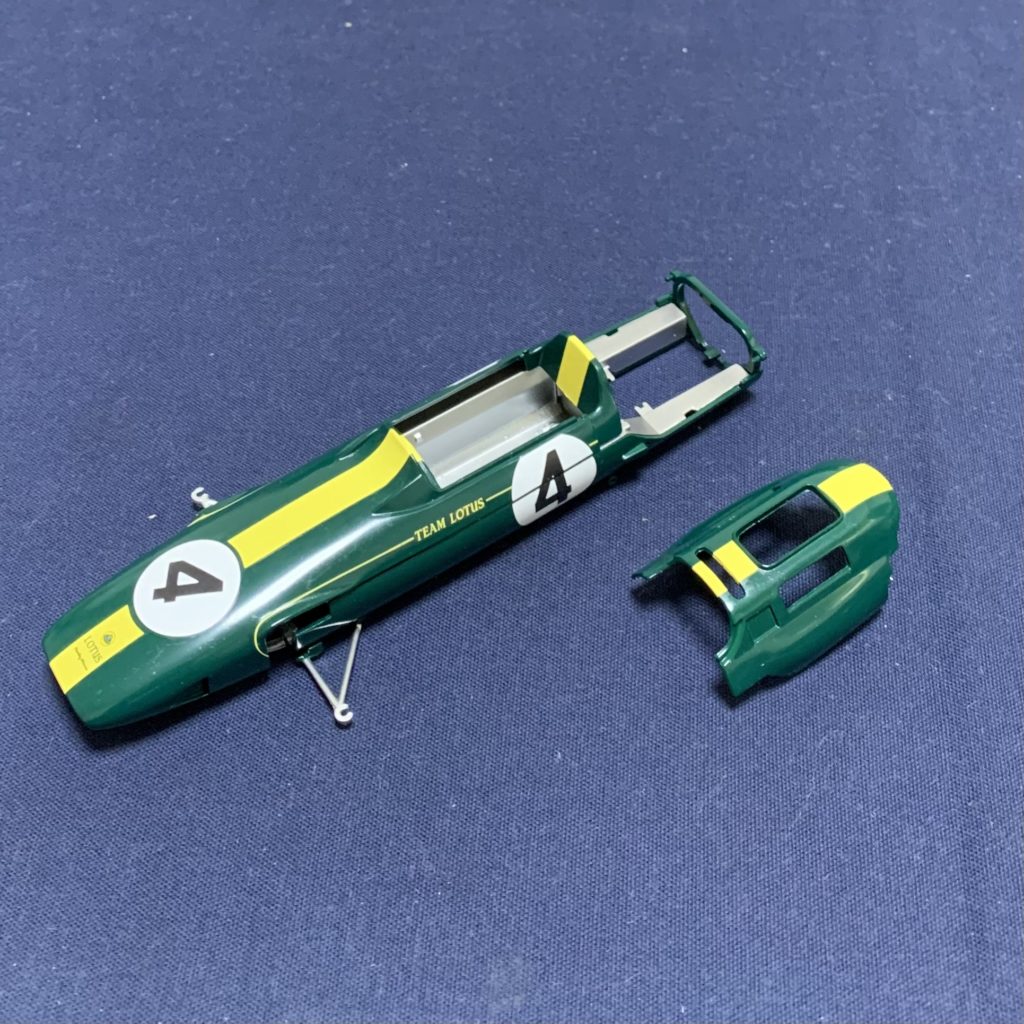

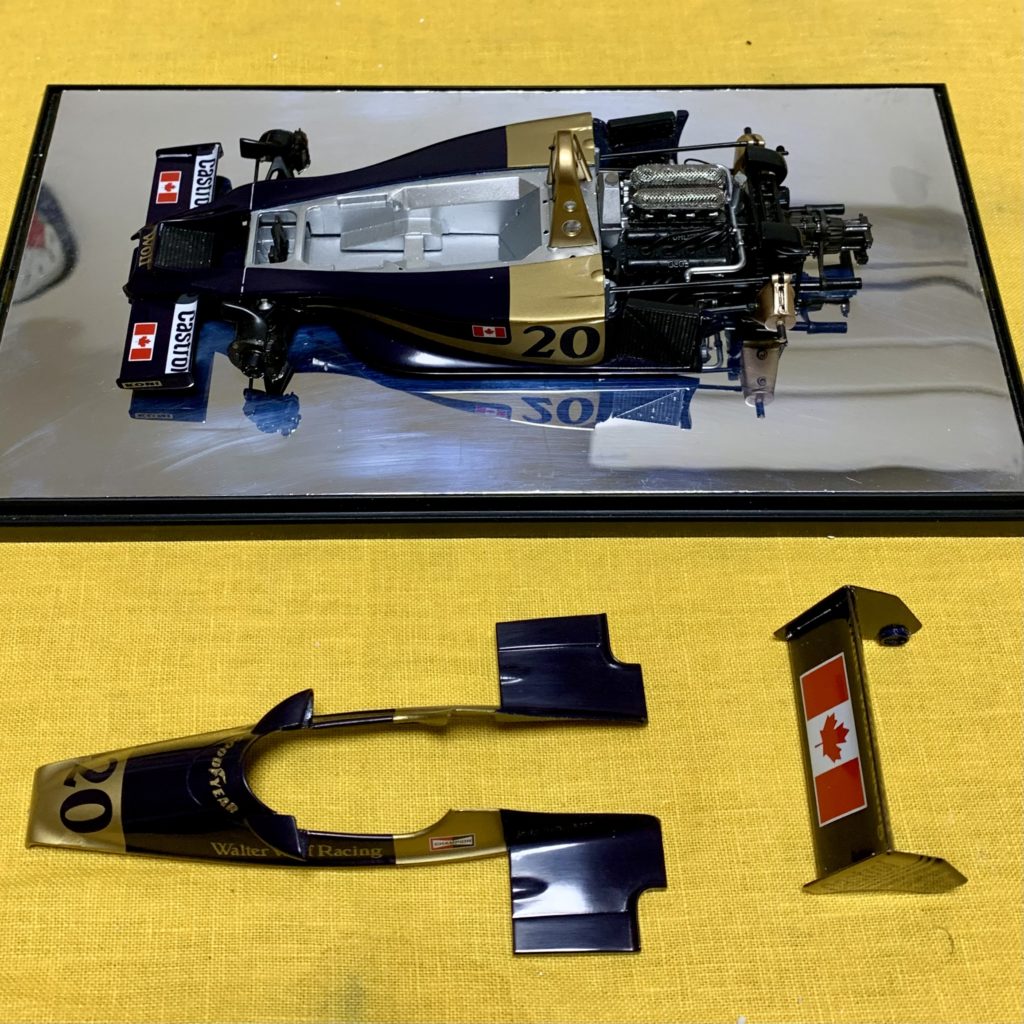

今回の製作は77年モナコGP仕様。この年は新設計のフルカウルに変更しましたが、前年ほどの好成績が残せず何戦かは76年のカウルに戻した仕様があり、これもその一つです。

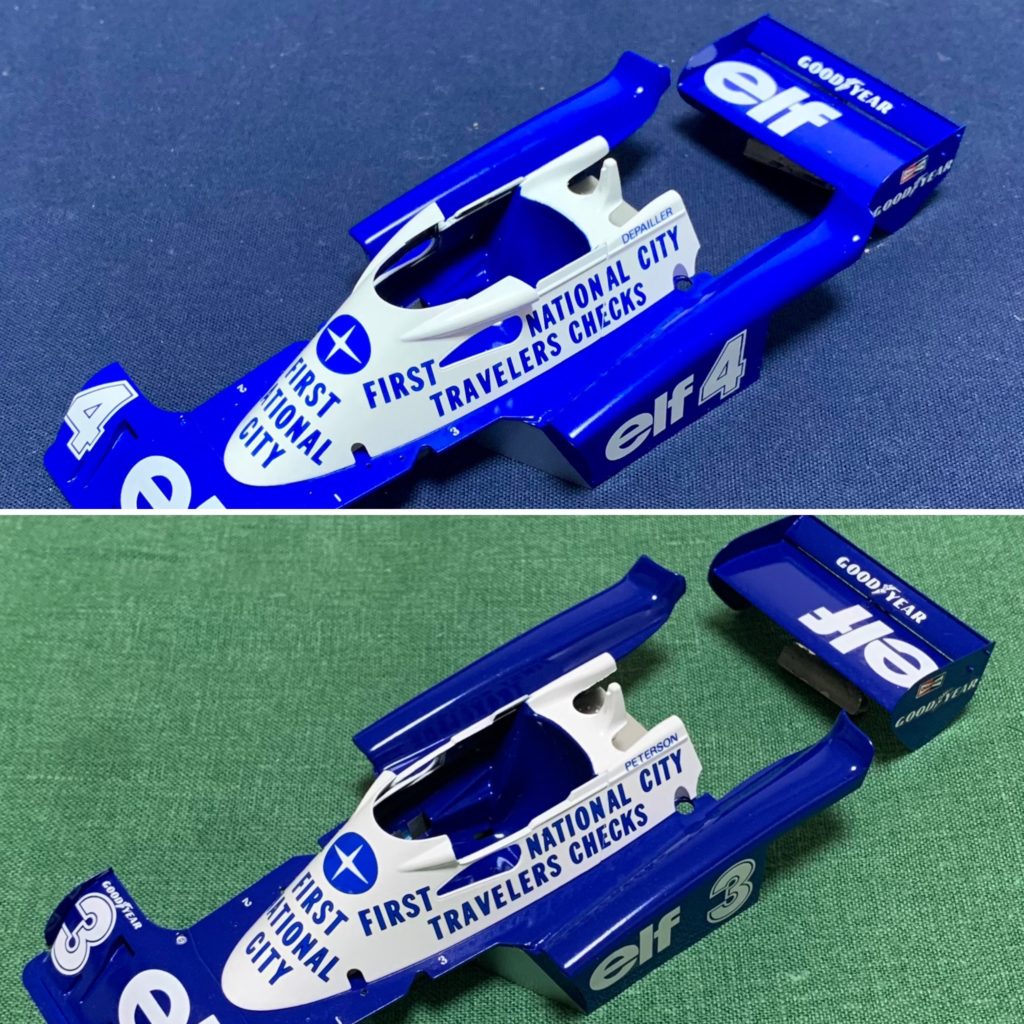

フェアリング内蔵のバックミラーを廃して砲弾型のものを使用。R・ピーターソンはドライビングポジションにうるさいのか、ロータス79でもコクピット周りがアンドレッティ車と少し違ったりします。

リアウィングの「elf」マークが逆だったり、なぜかデパイユ車とは細かいマーキングが違います。

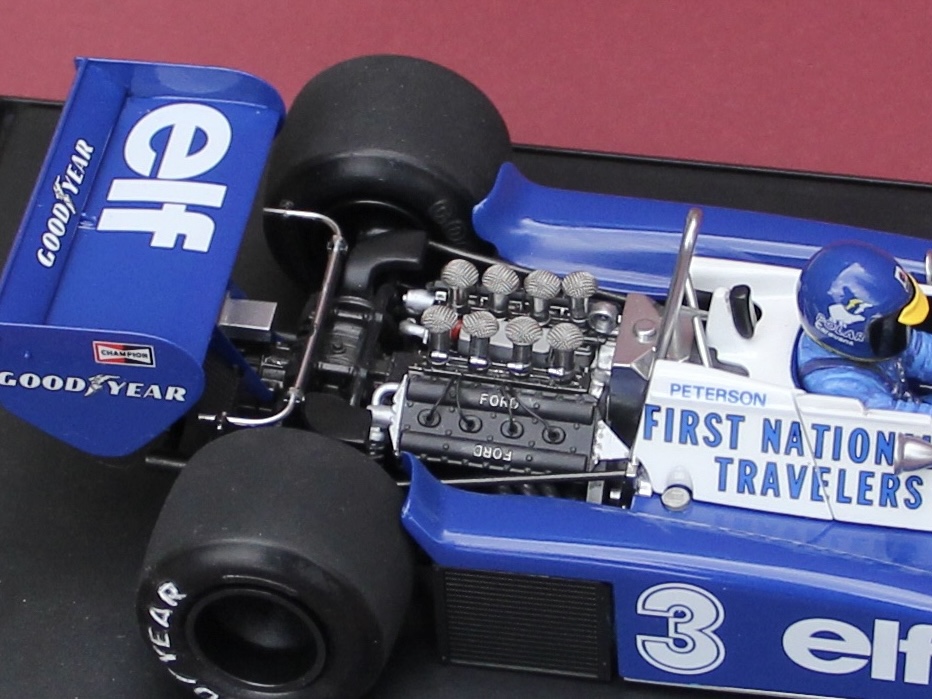

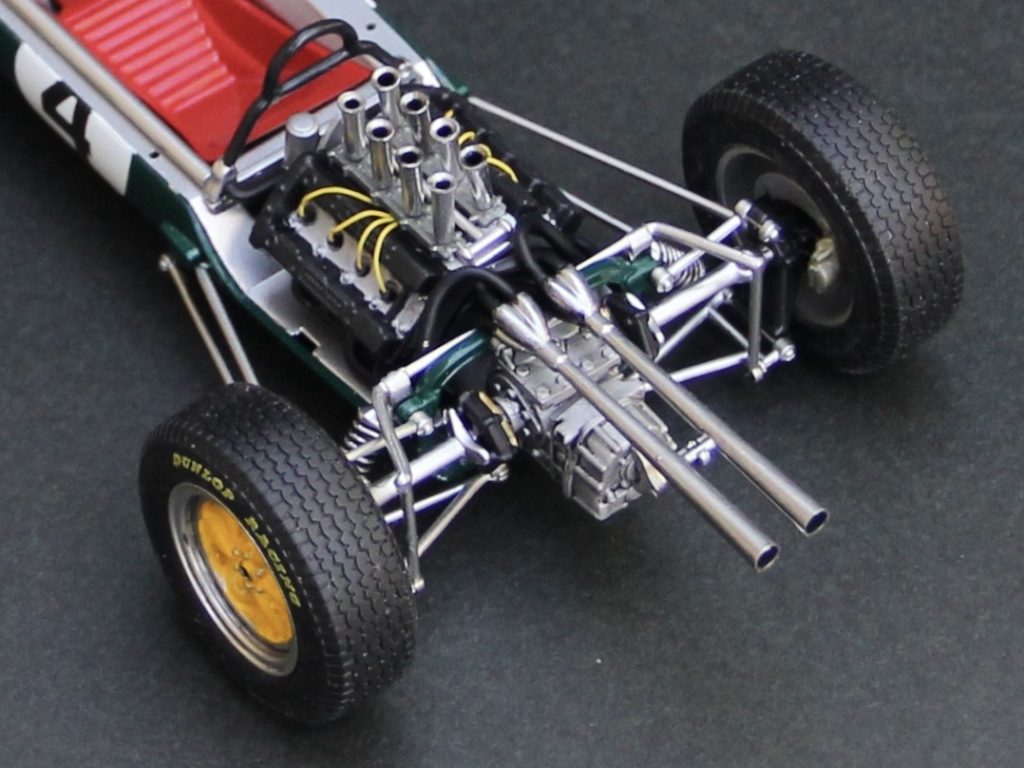

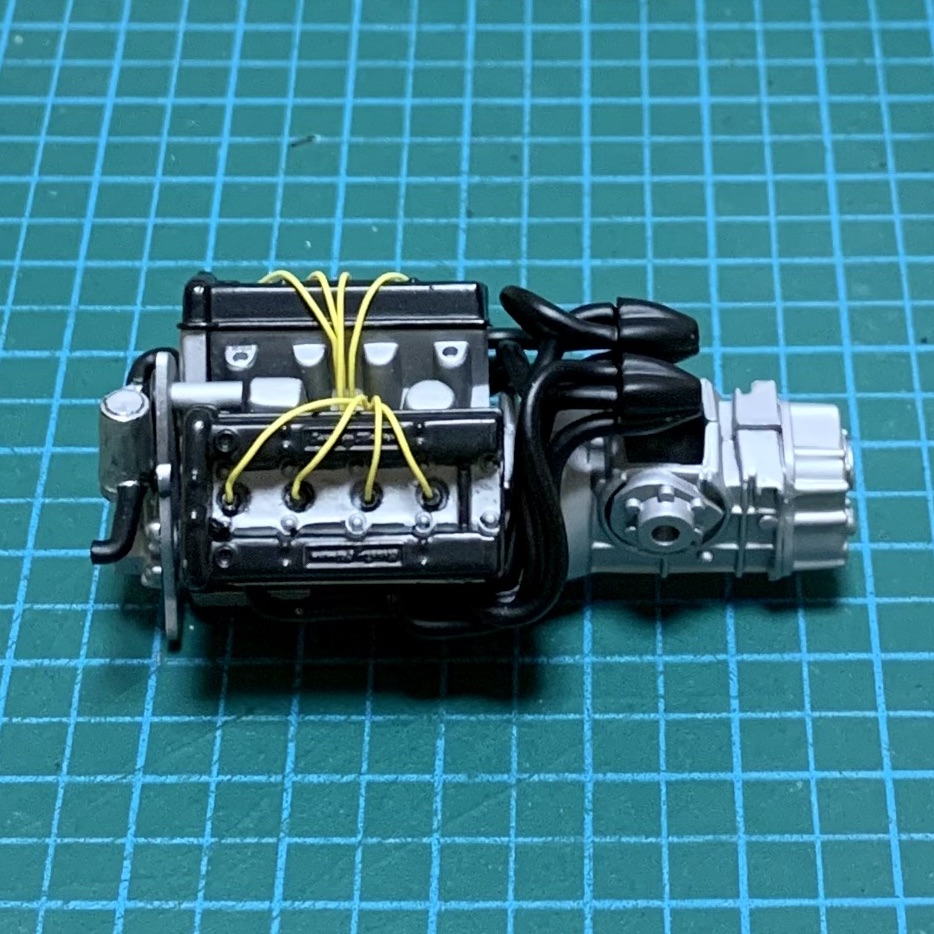

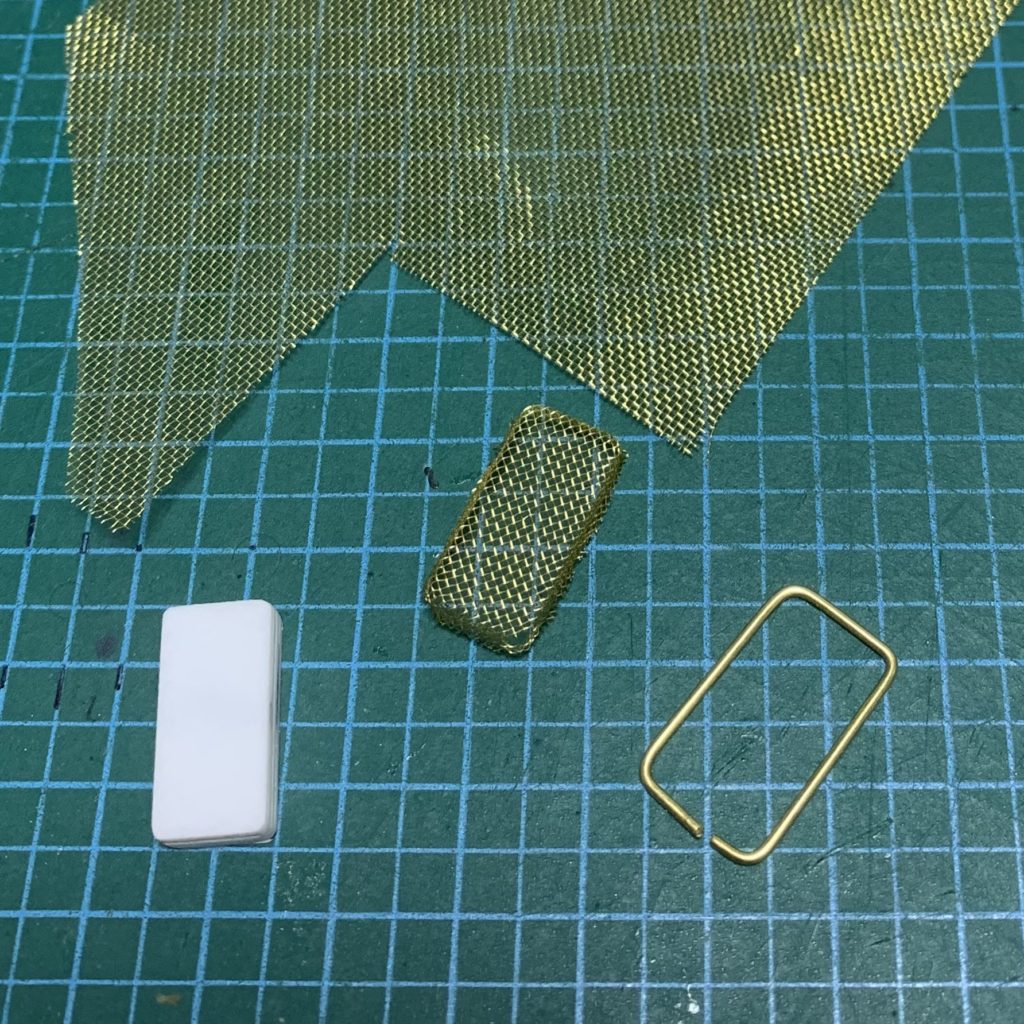

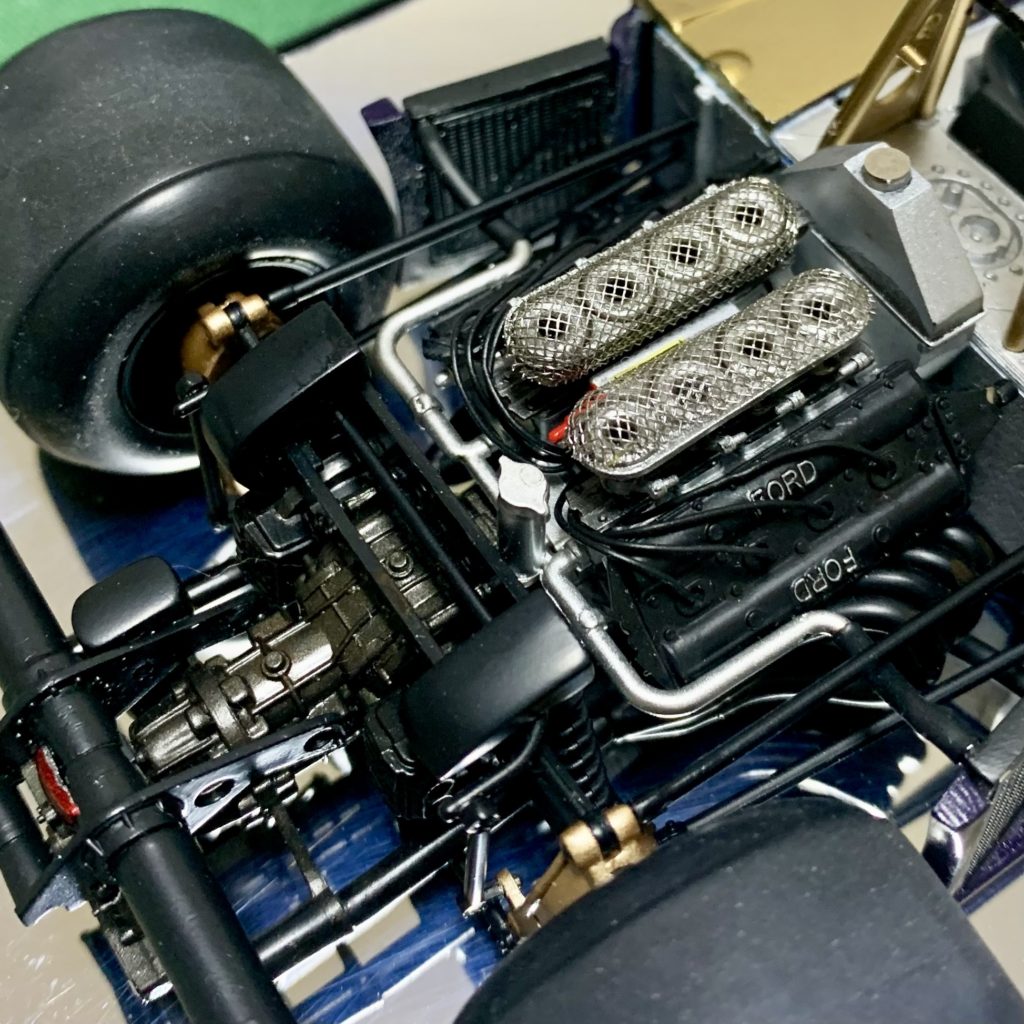

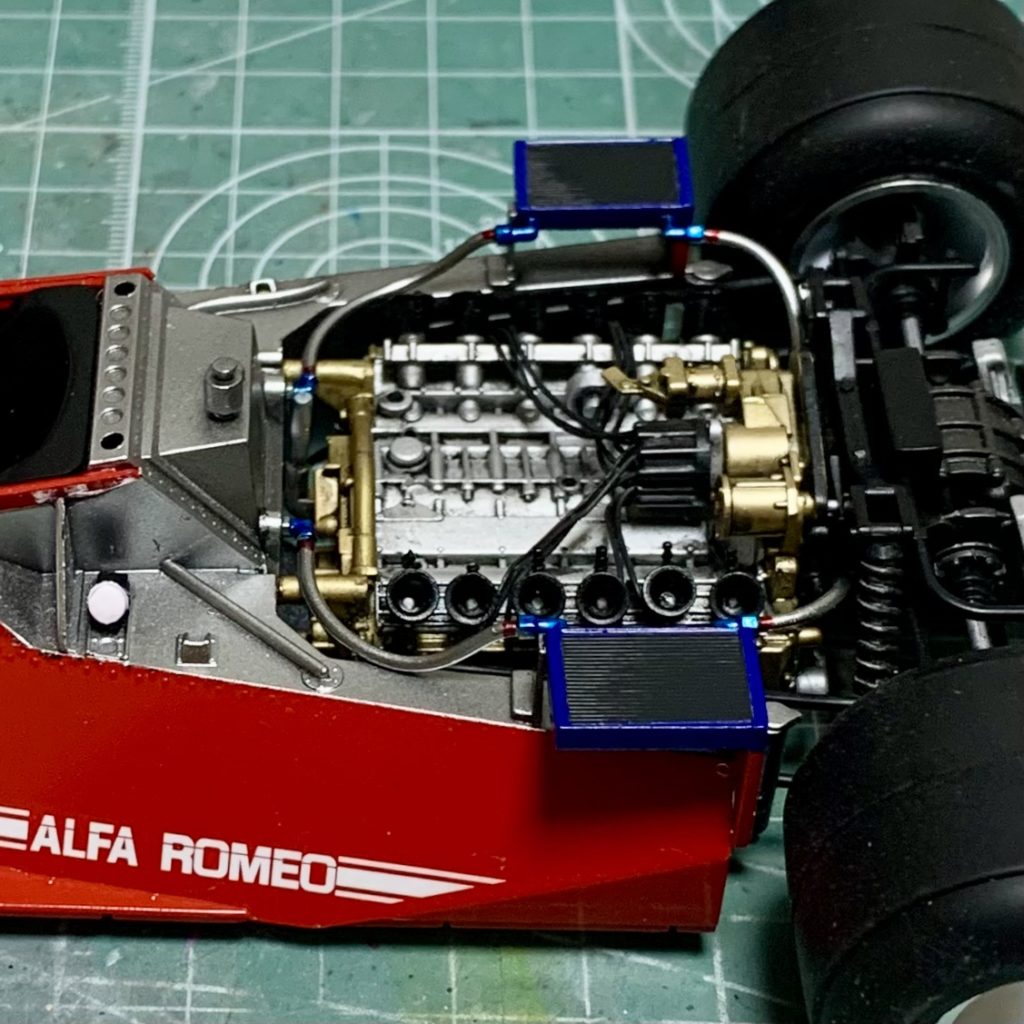

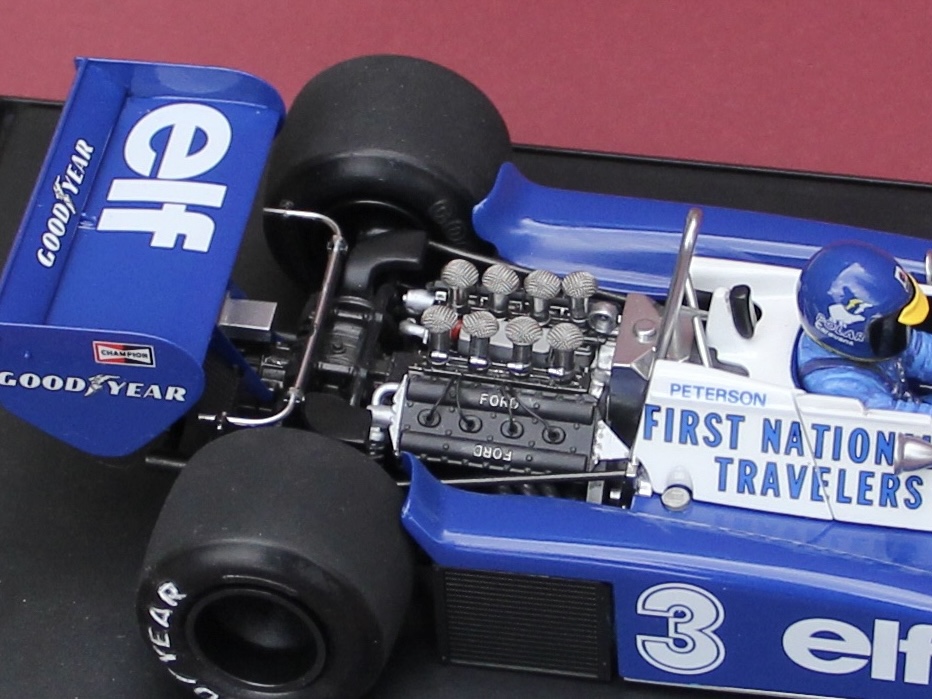

エアファンネルはミュージアムコレクションの金属製パーツを使用。キット付属のプラグコードは太すぎるのでMFHのパーピングコード(0.4mm)に変更しました。

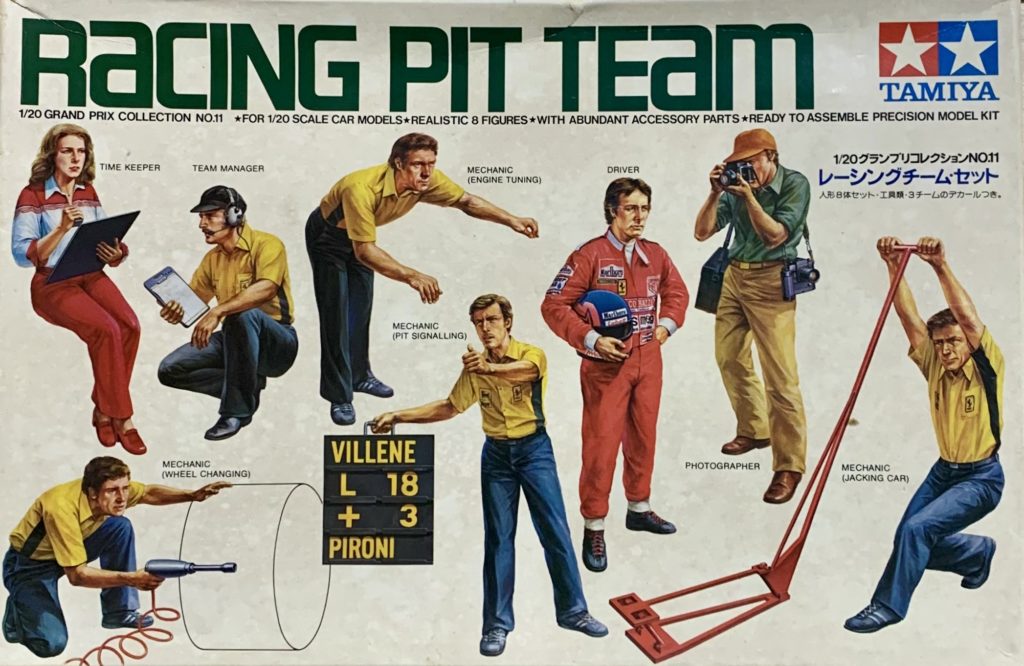

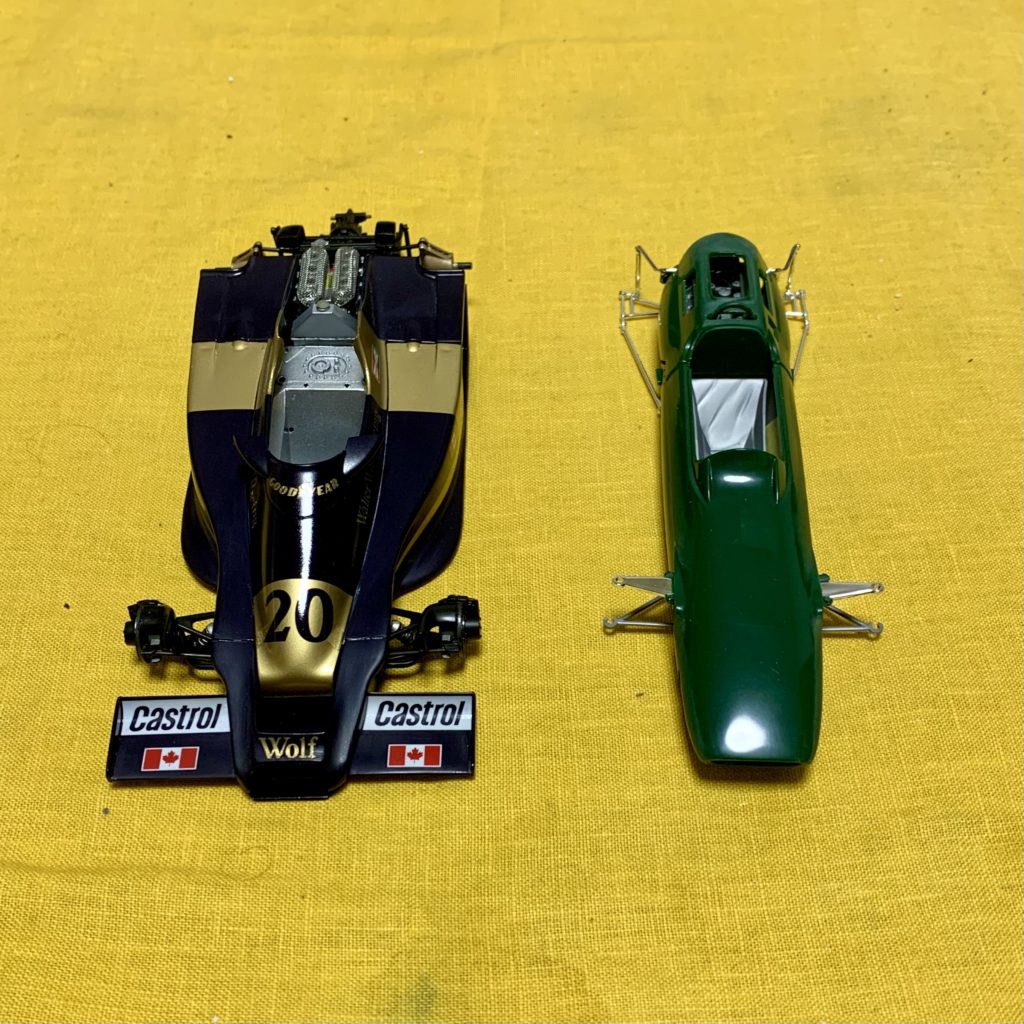

今回はロニー・ピーターソン車ですが、以前製作したデパイユ車とほとんど絵面が変わらないので、いつか作ろうとストックしているキットも紹介します。

タミヤの76年日本GP仕様(正確にはF1インジャパン仕様)

P34はレースごとに仕様変更が多く、このキットも下に延長されたリアウイング翼端版やピラミッド型のエアファンネルカバーが特徴ですが、なんといってもひらがなでマーキングされた「たいれる」「しえくたあ」「どぱいゆ」が1番のチャームポイントです。

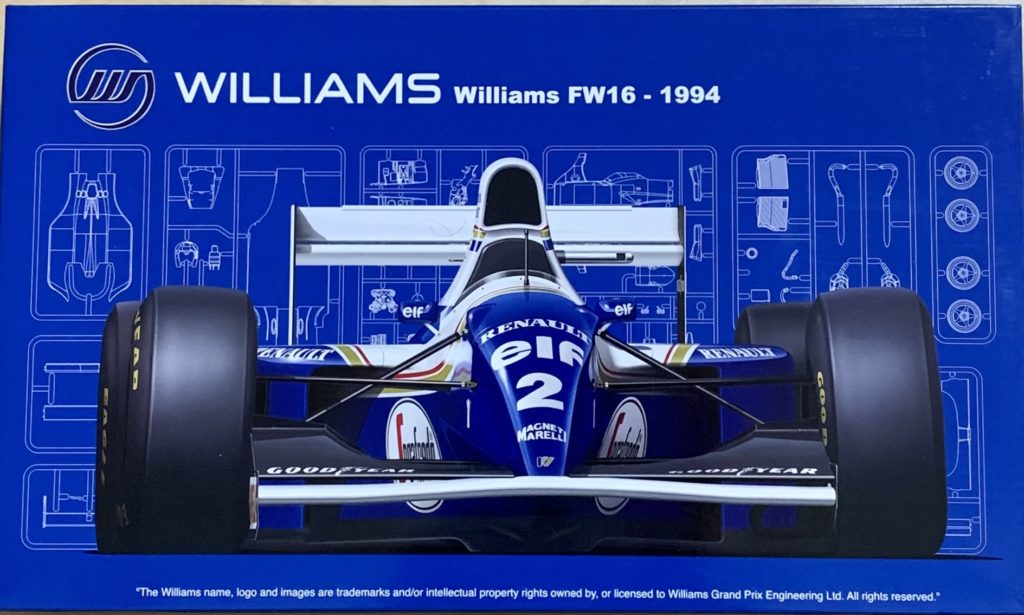

フジミの77年日本GP仕様

77年には専用の小径タイヤの開発がすすまず、アンダーステアに悩まされて迷走したあげく、「空気抵抗を減らす」という本来のコンセプトを捨ててトレッドを広げた前輪がスポーツカーノーズからはみ出してしまいました。

ロータスなら79より80、ウィリアムズならFW07よりFW08Bと、いろいろやりすぎた「迷車」好きなかえる工房としては、Fタイヤのグリップ不足で、あーでもない、こーでもないとイジりまくった結果、訳のわからないマシンになった77年後期型が一番好きだったりします。問題はこのキット、フジミ製なんですよね・・・(⌒-⌒; )

製作記録

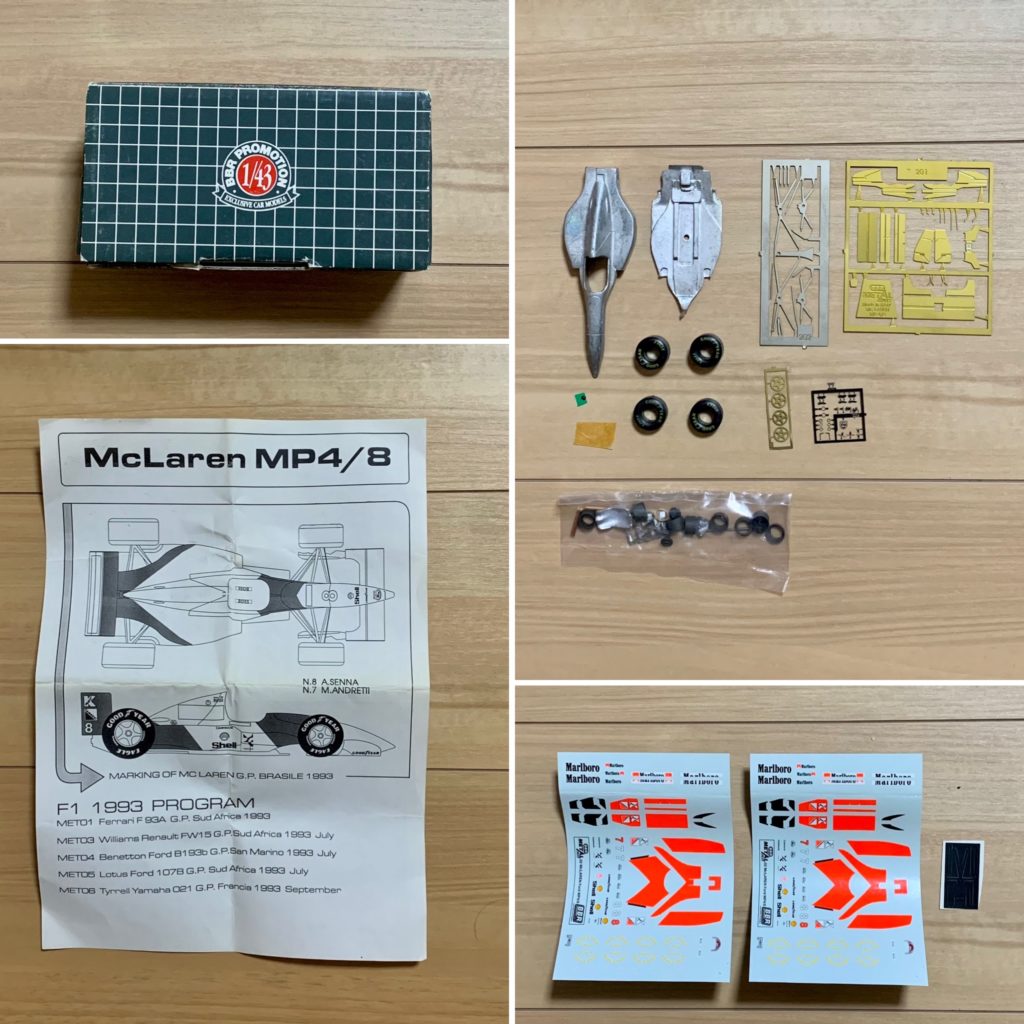

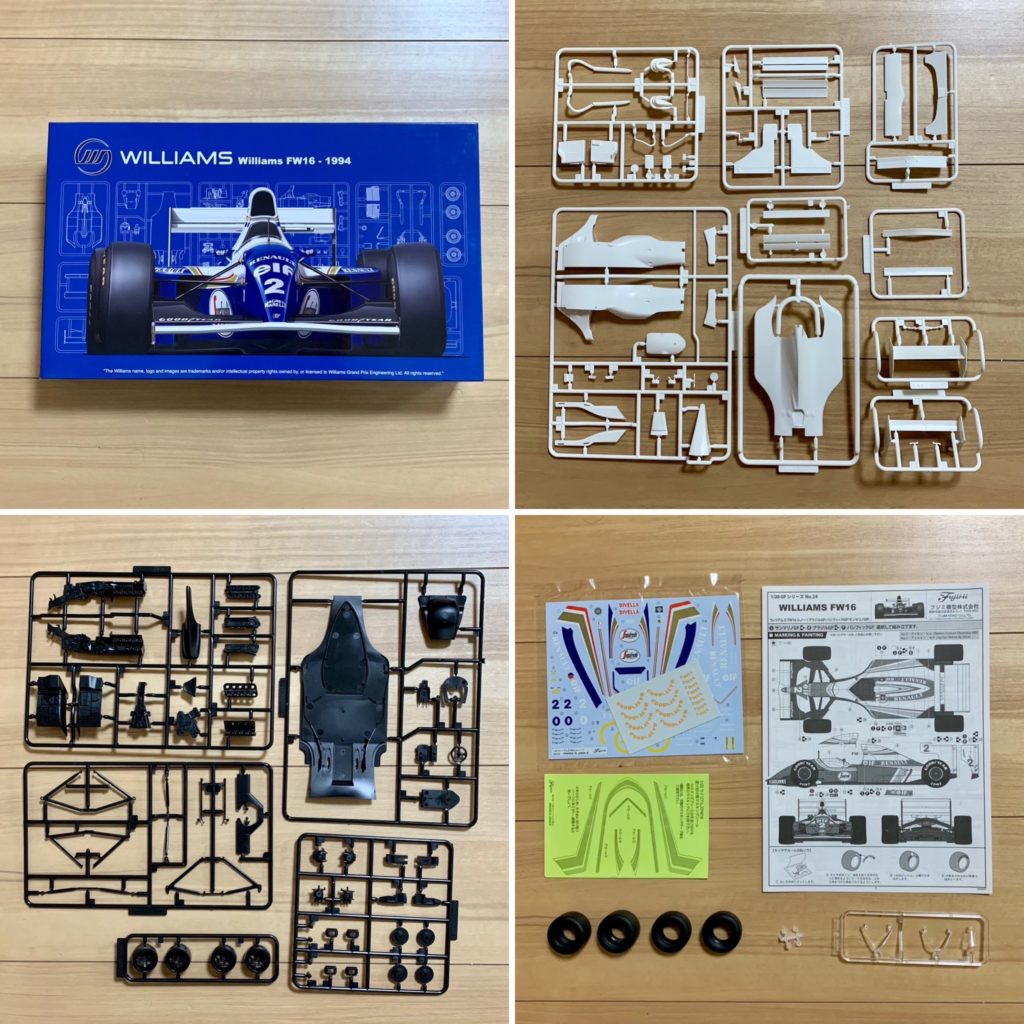

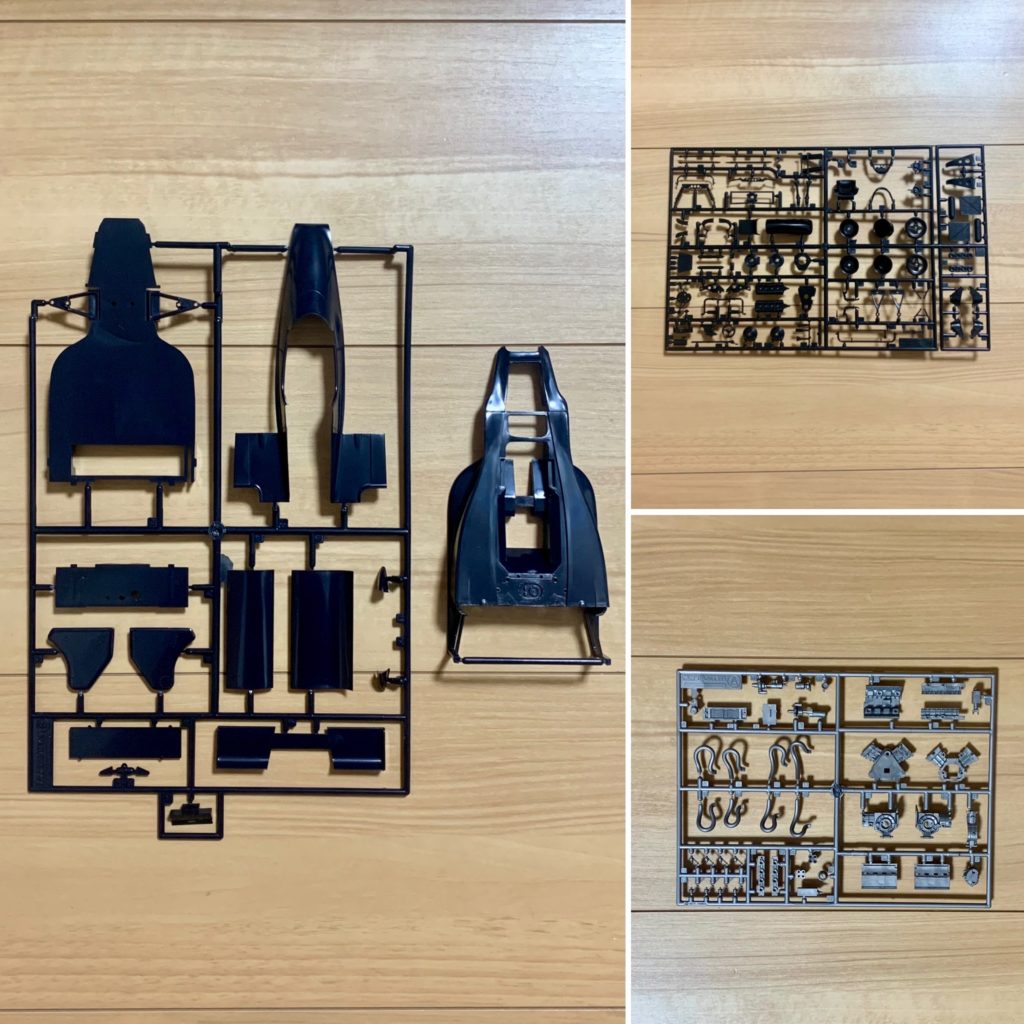

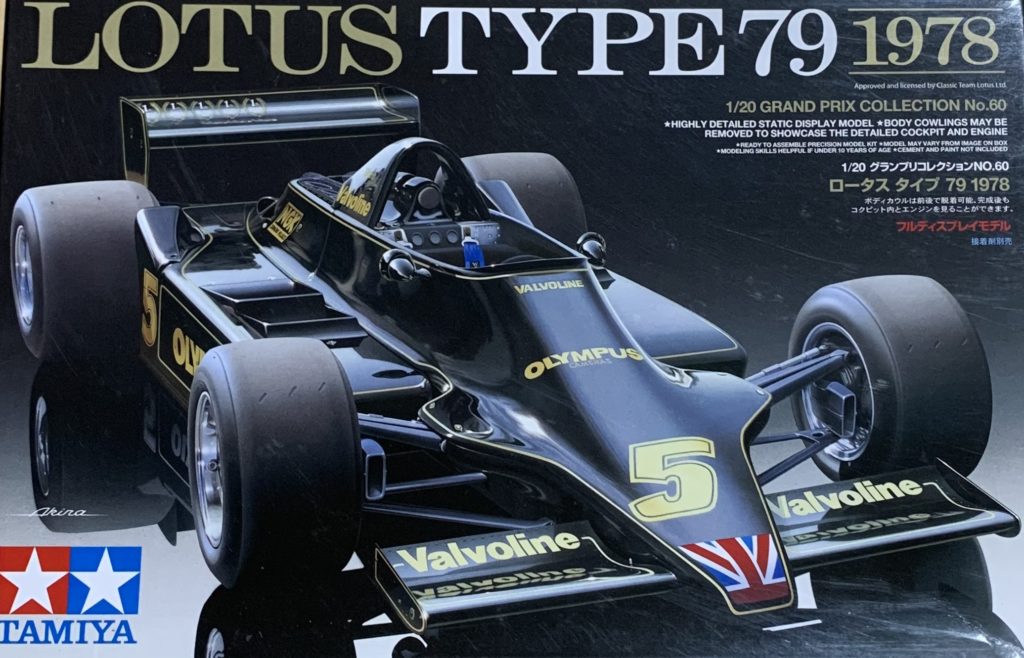

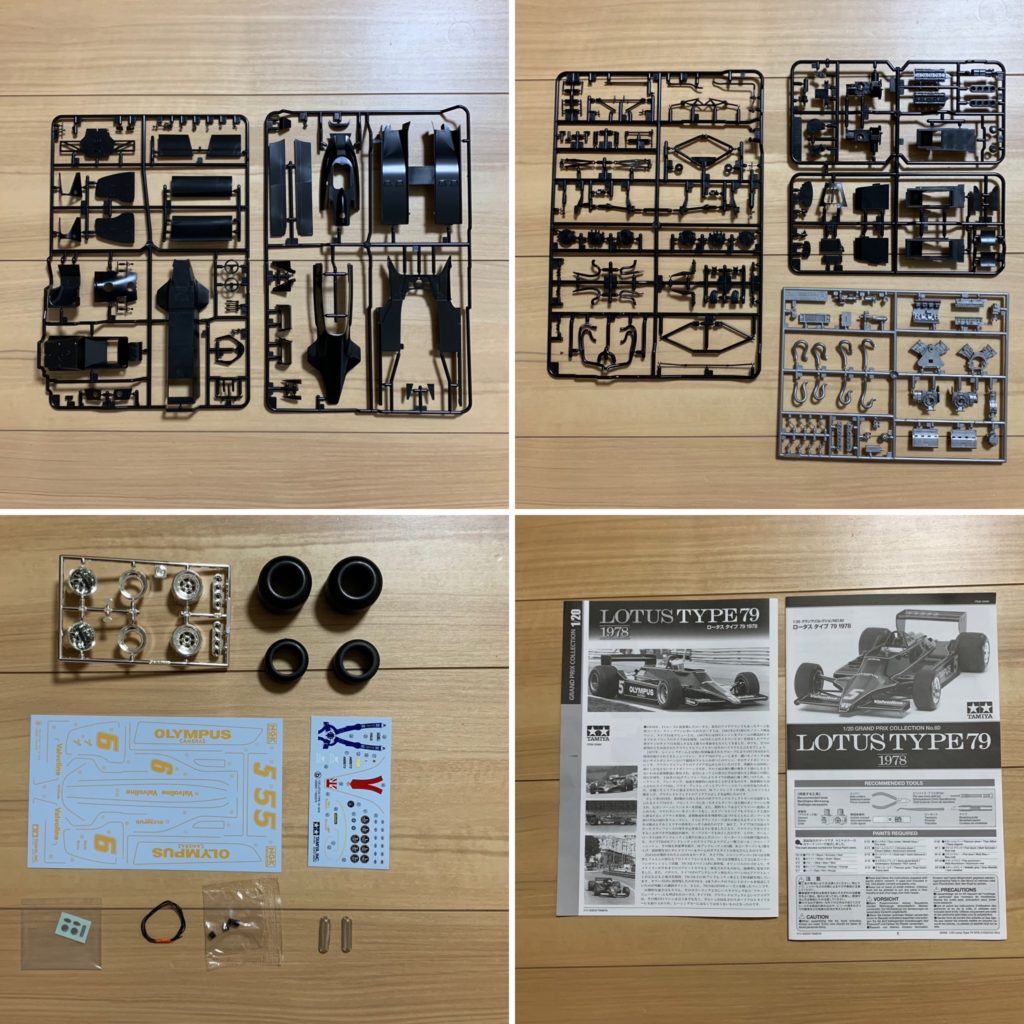

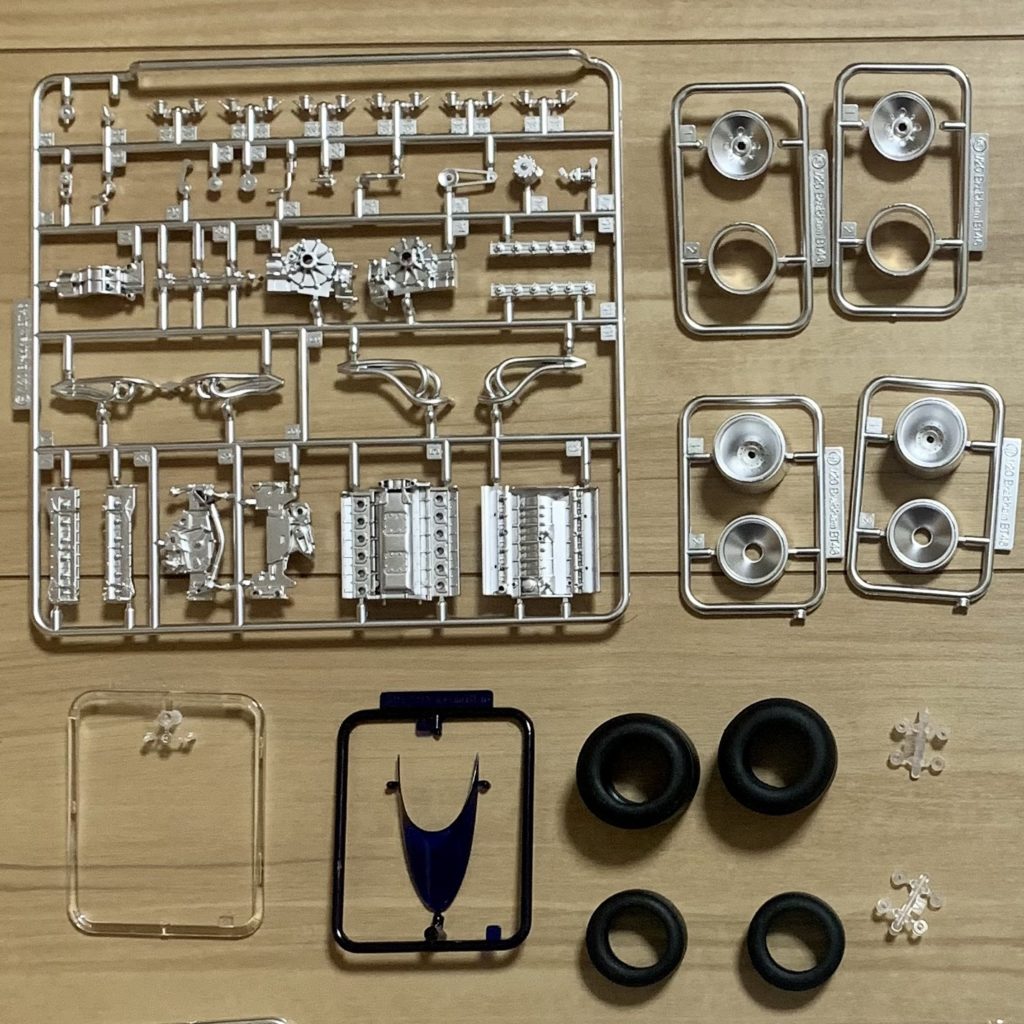

キットレビュー

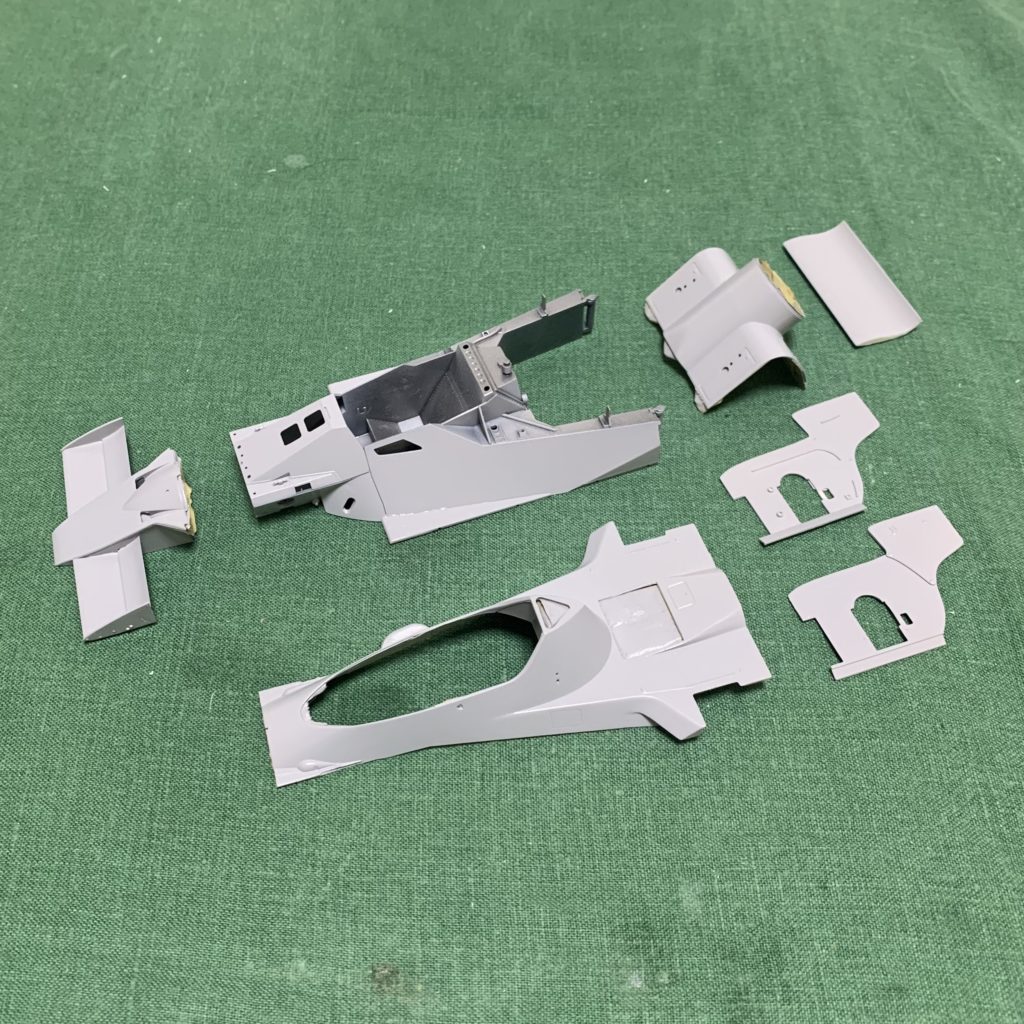

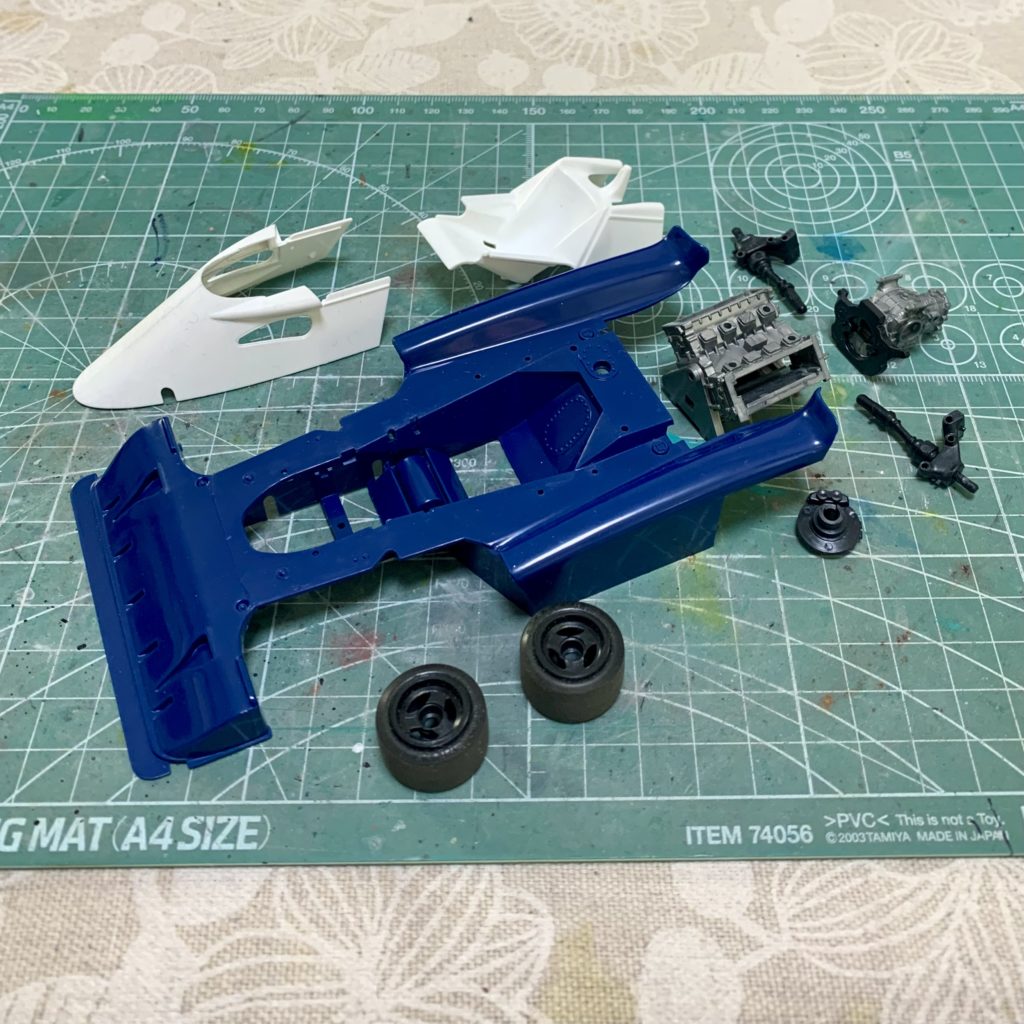

お手つきパーツ

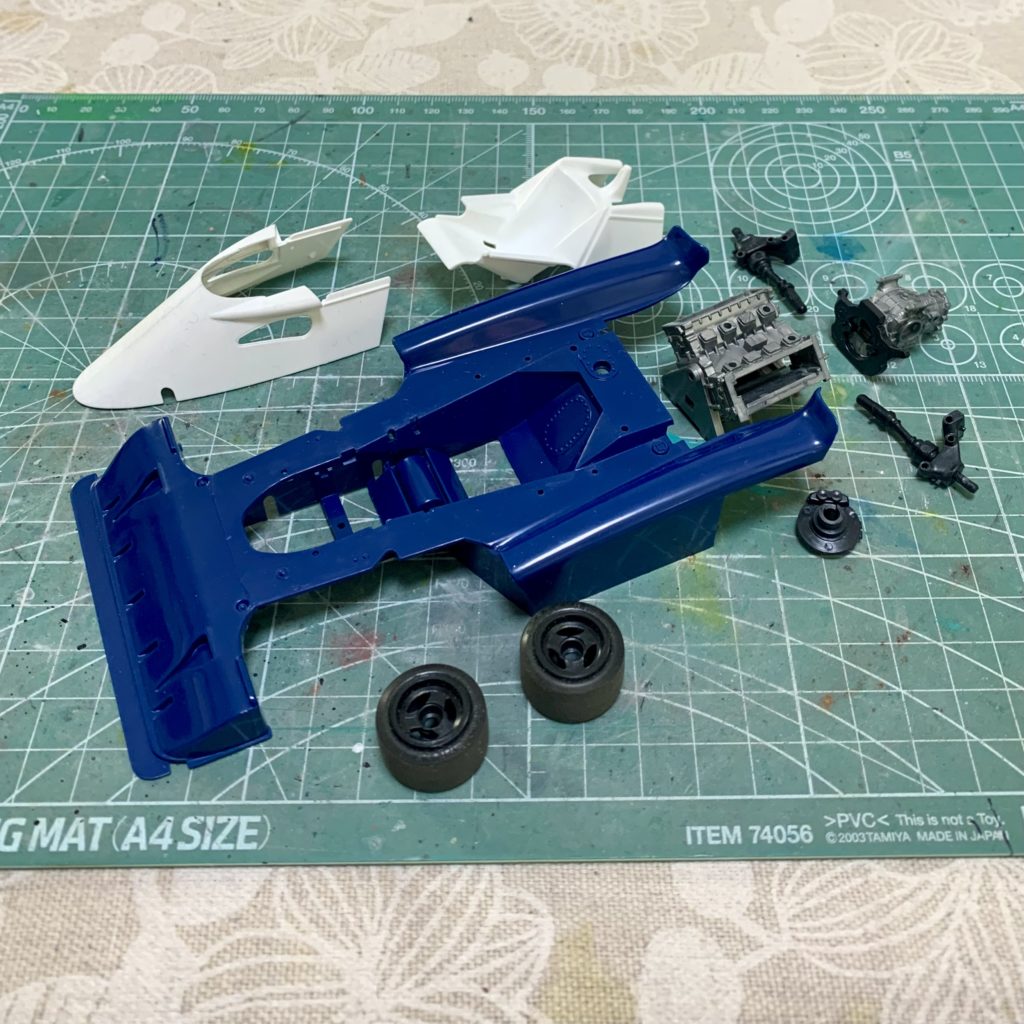

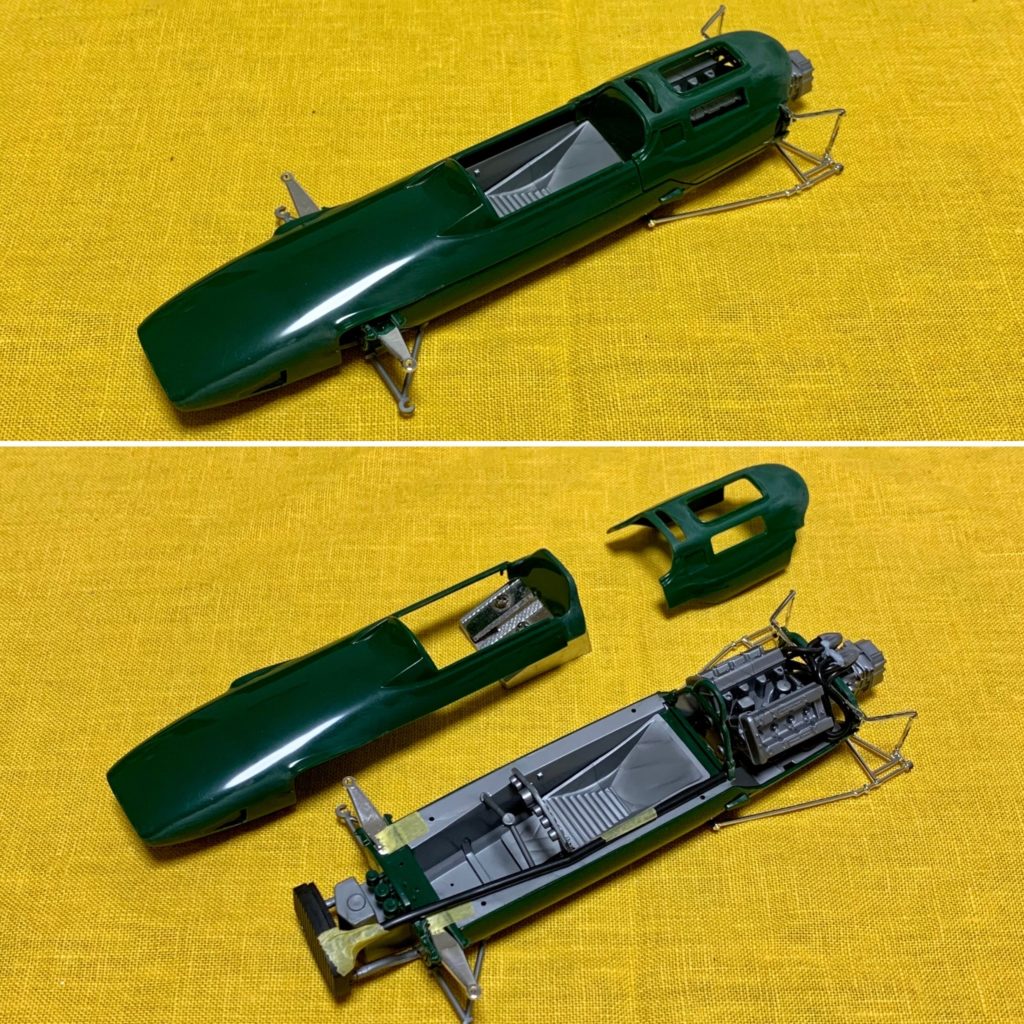

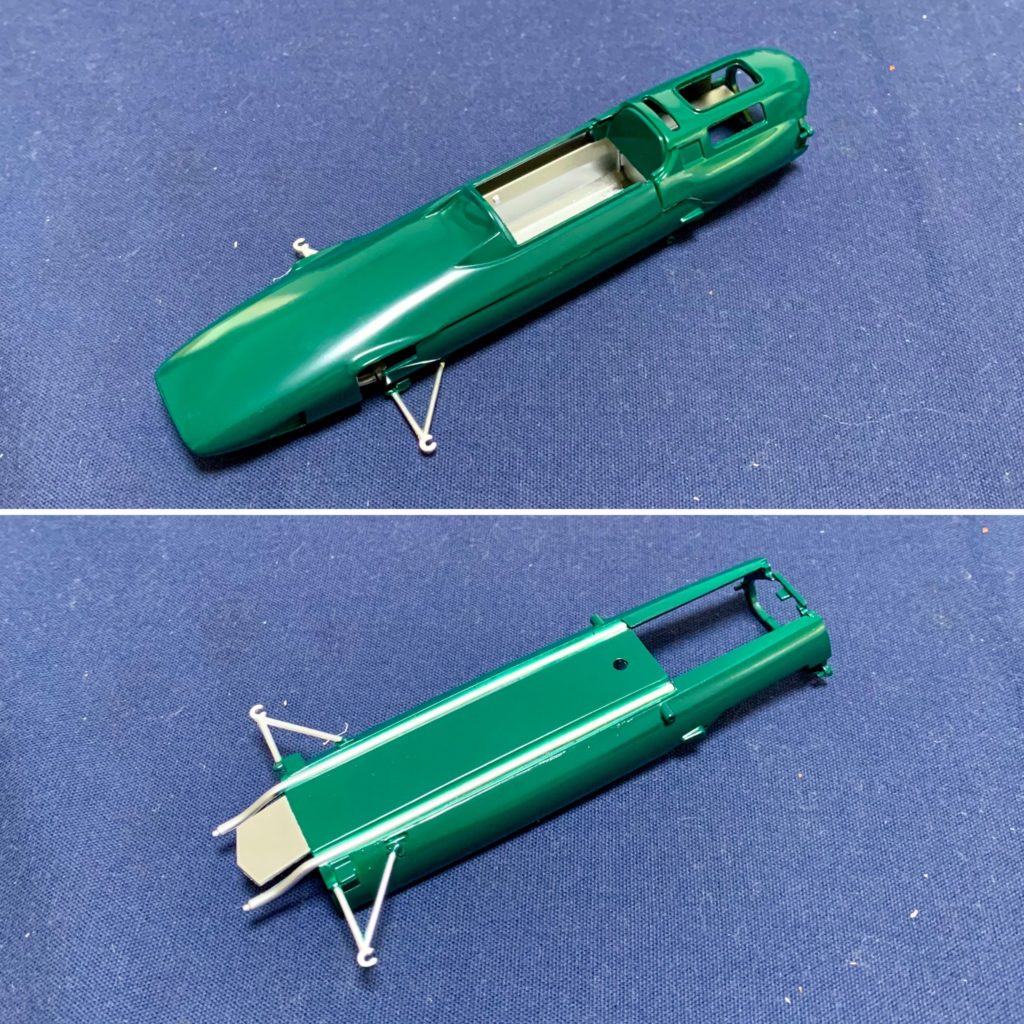

キットレビューは以前やったので省略。今回はお手つきキットの製作でカウルやエンジンなど一部パーツが接着済みですが、特に問題はなさそうです。

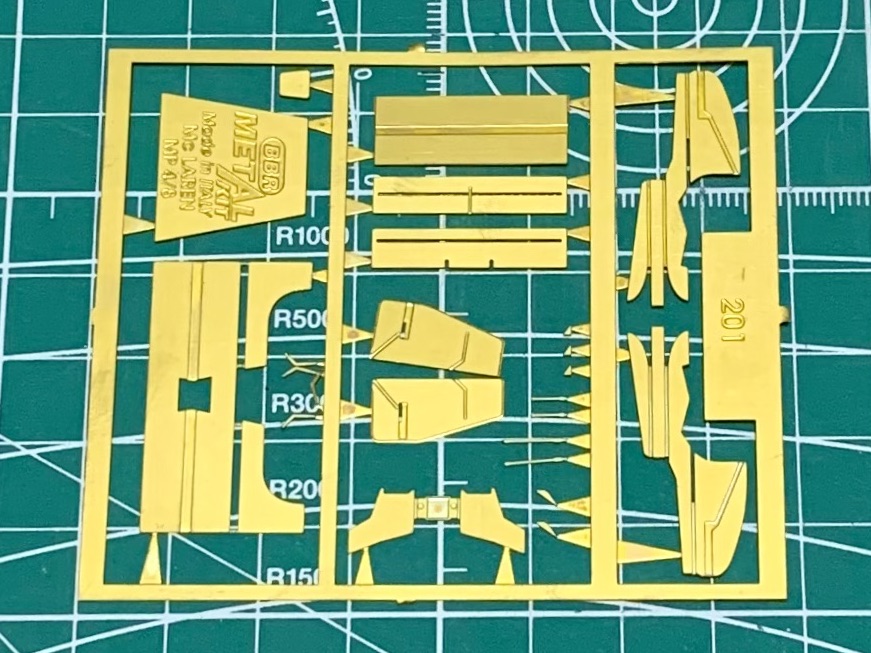

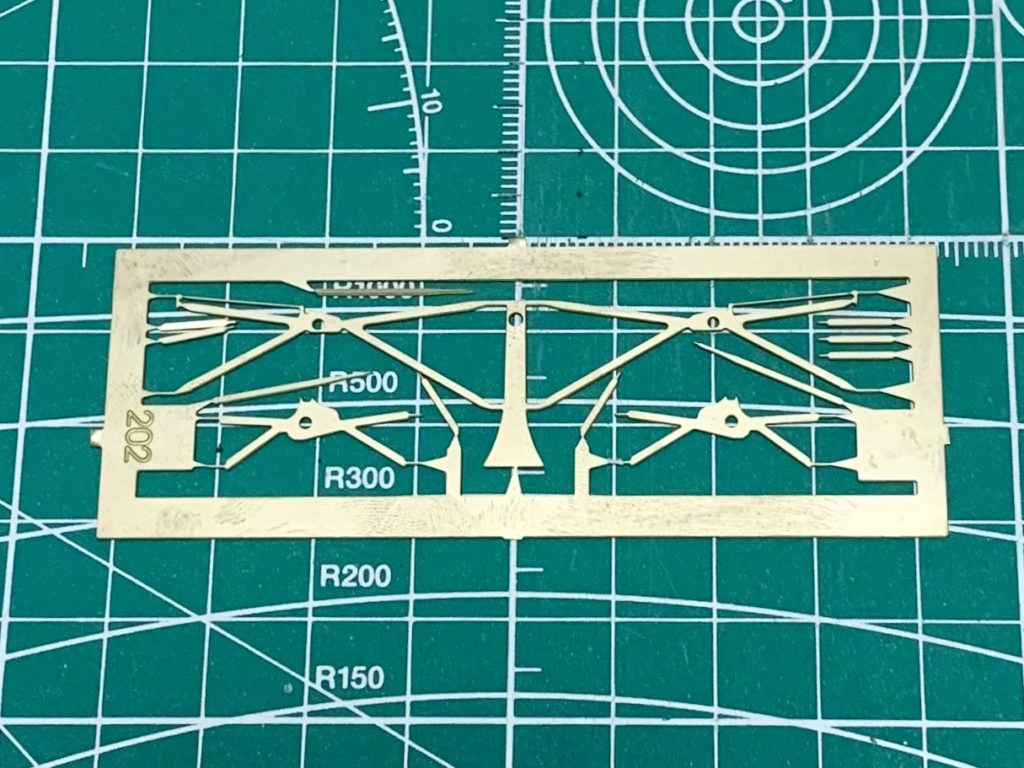

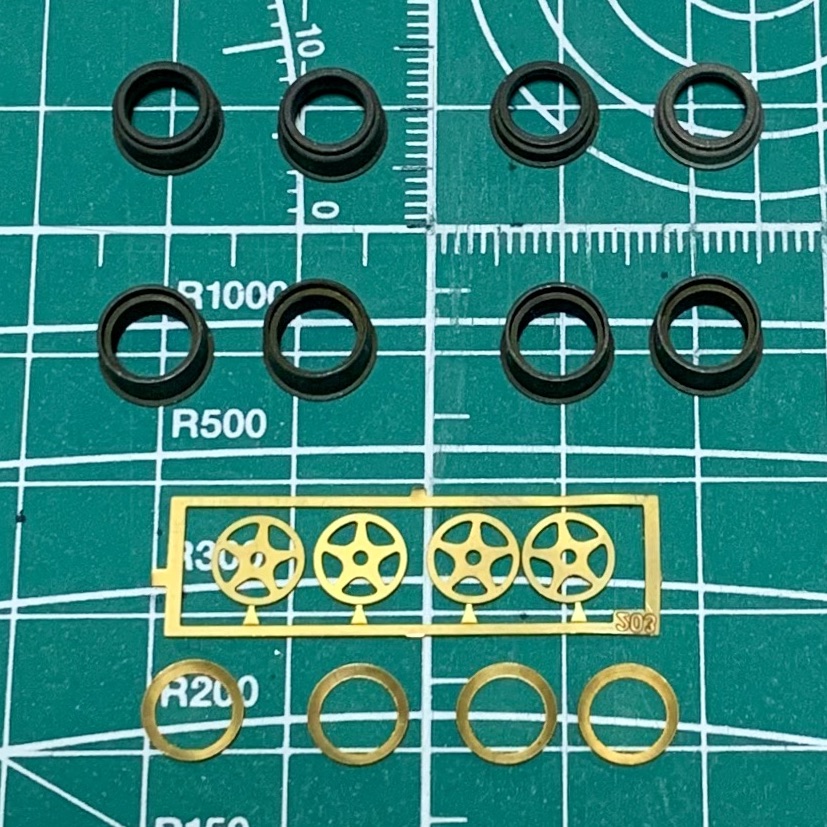

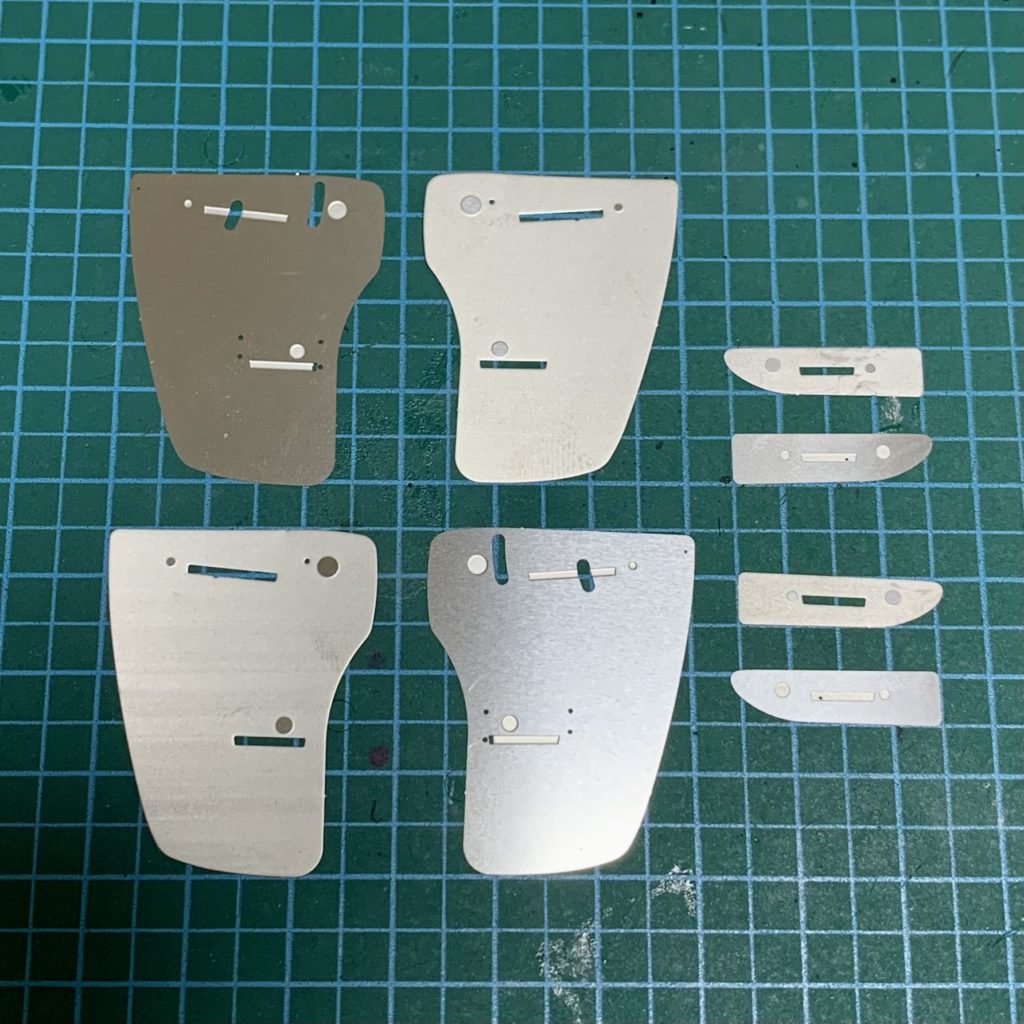

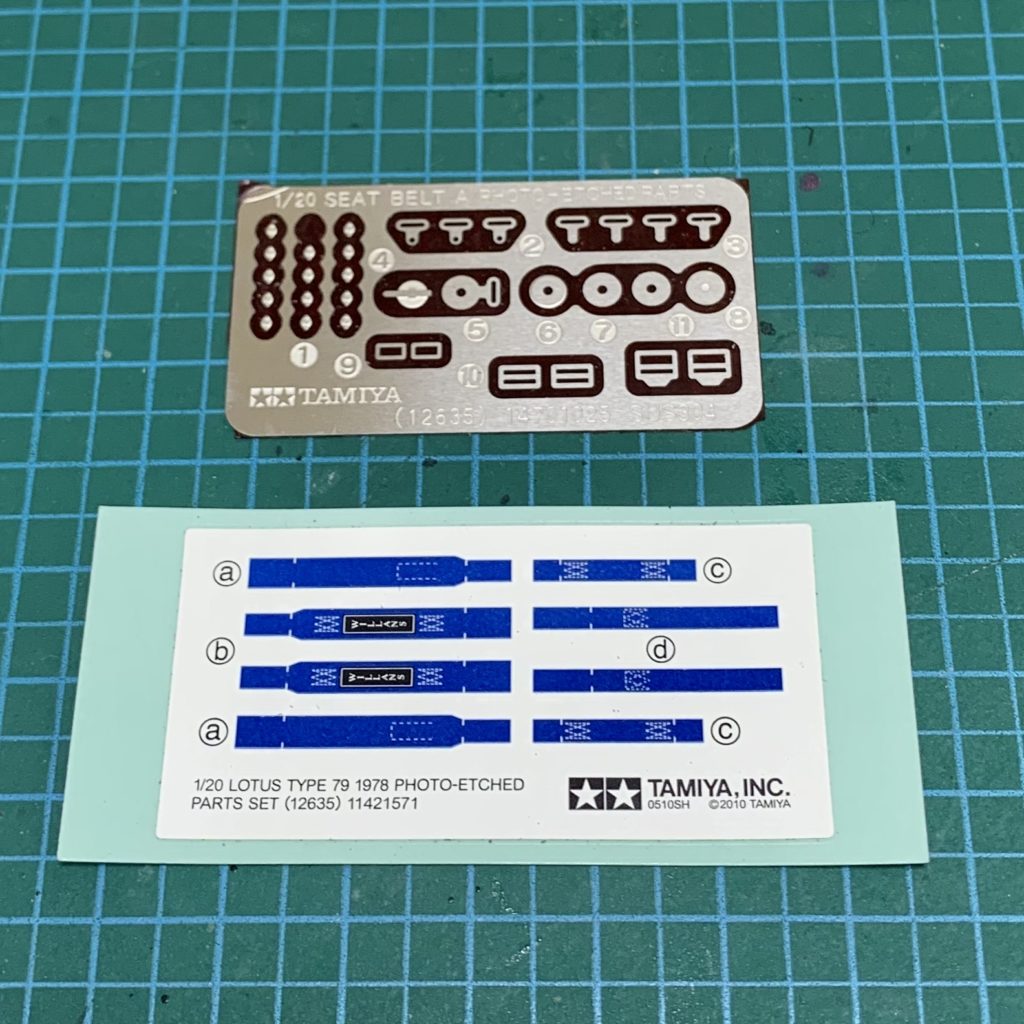

エッチングパーツ

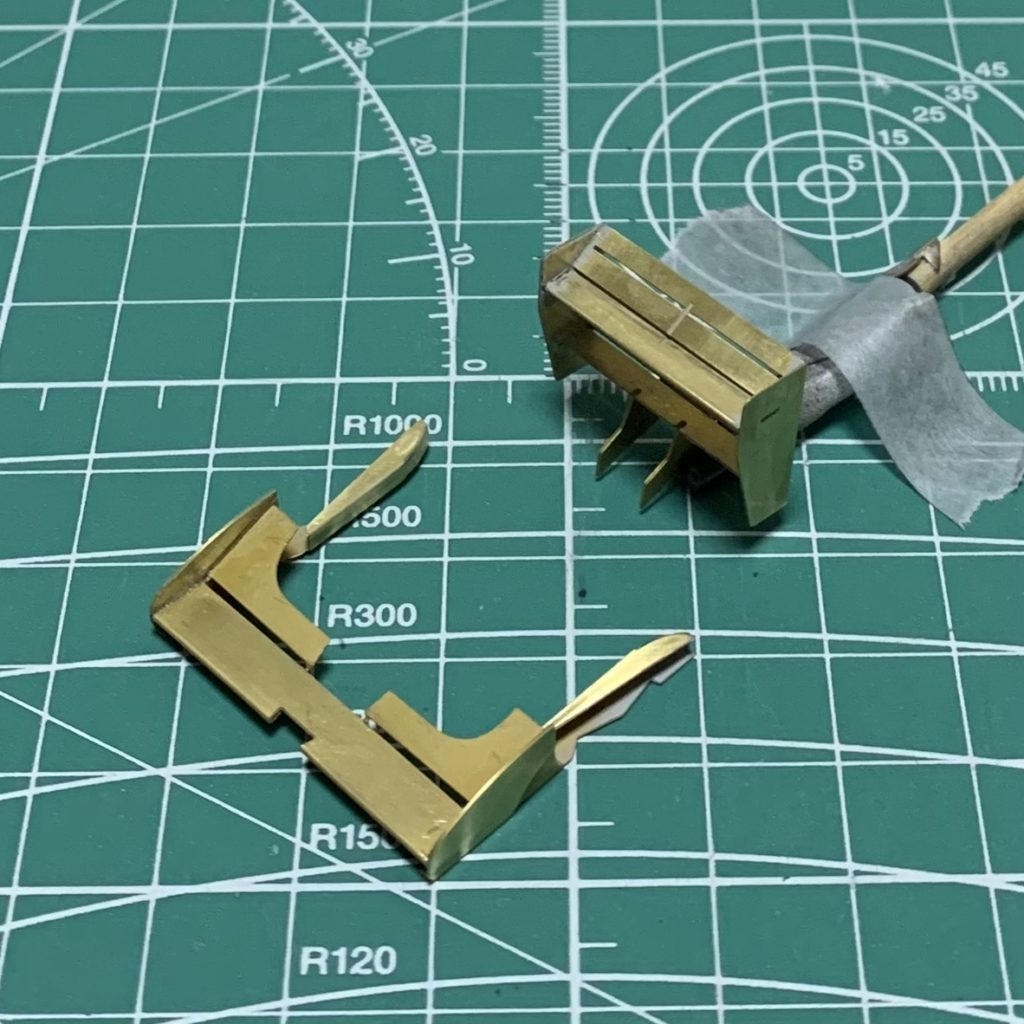

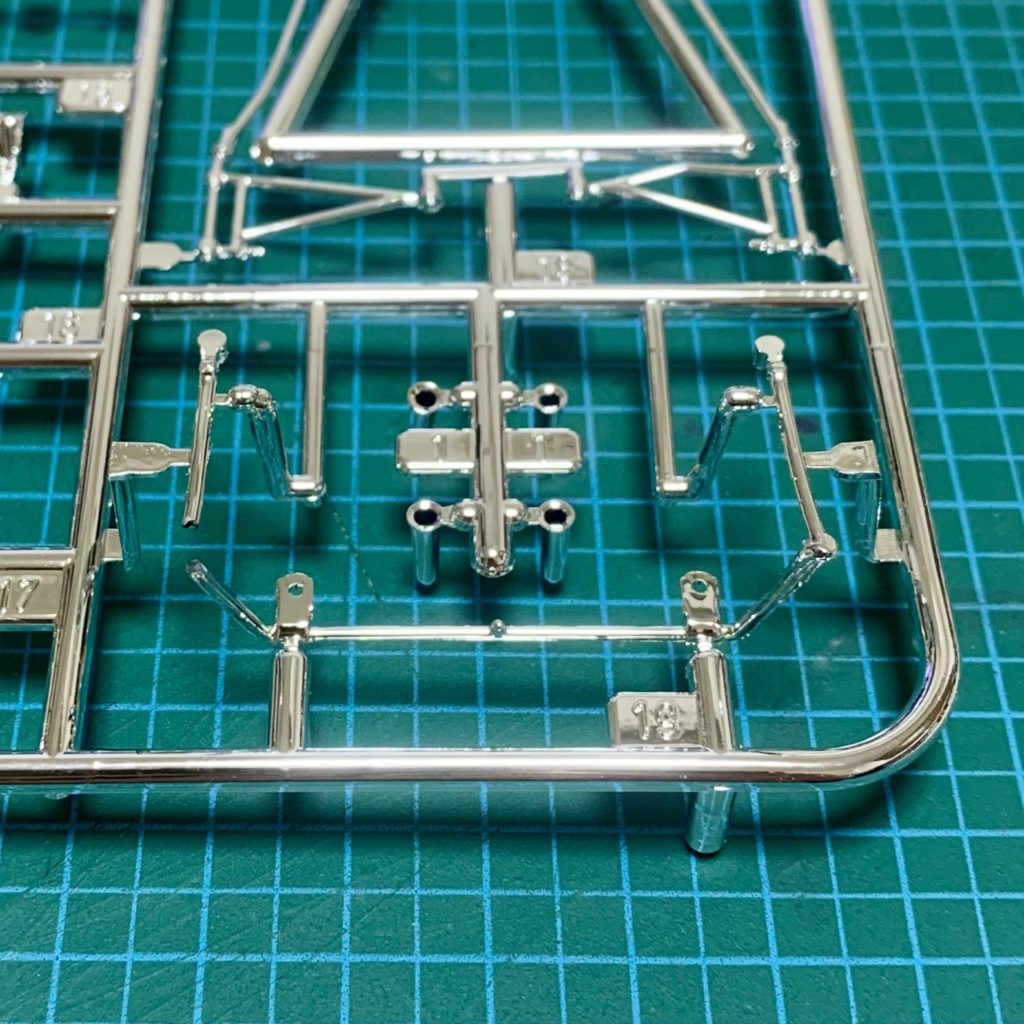

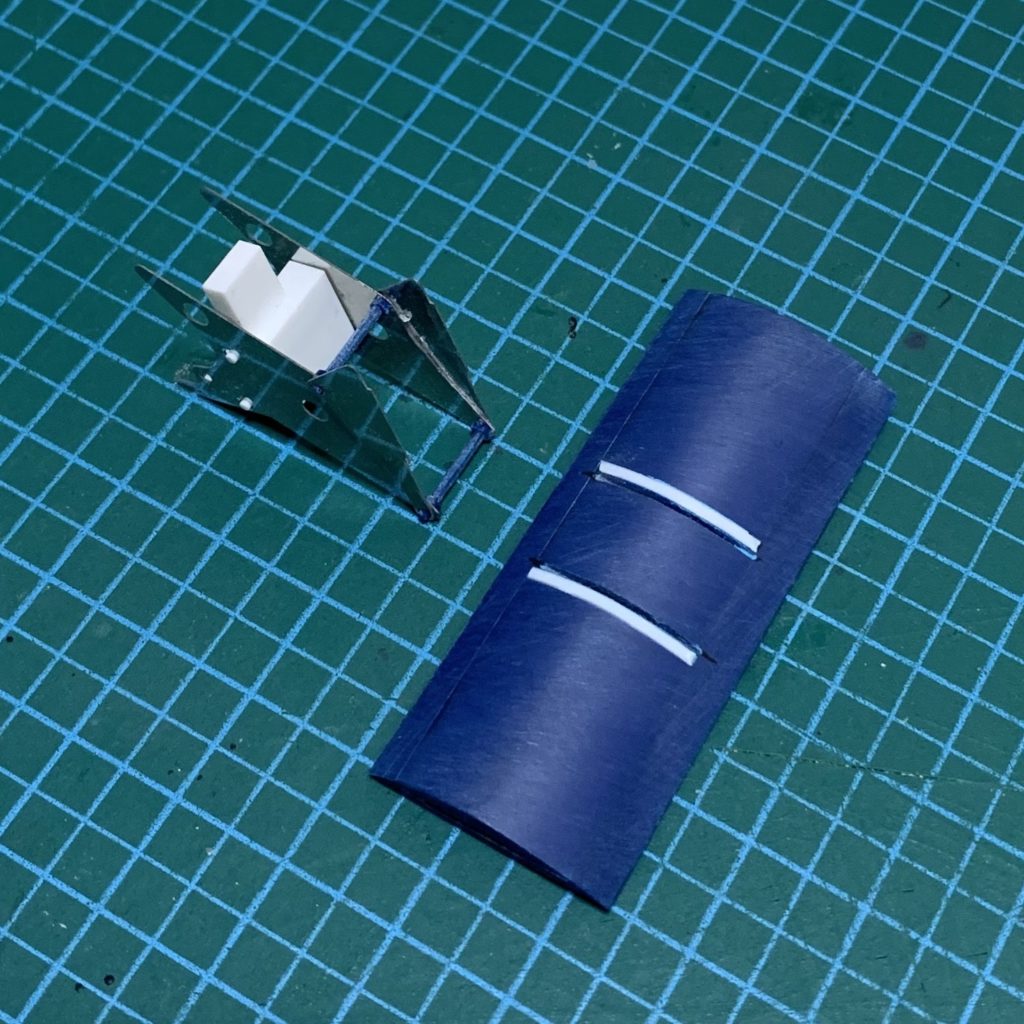

ウィングの翼端版等はSTUDIO27のエッチングパーツを使用。

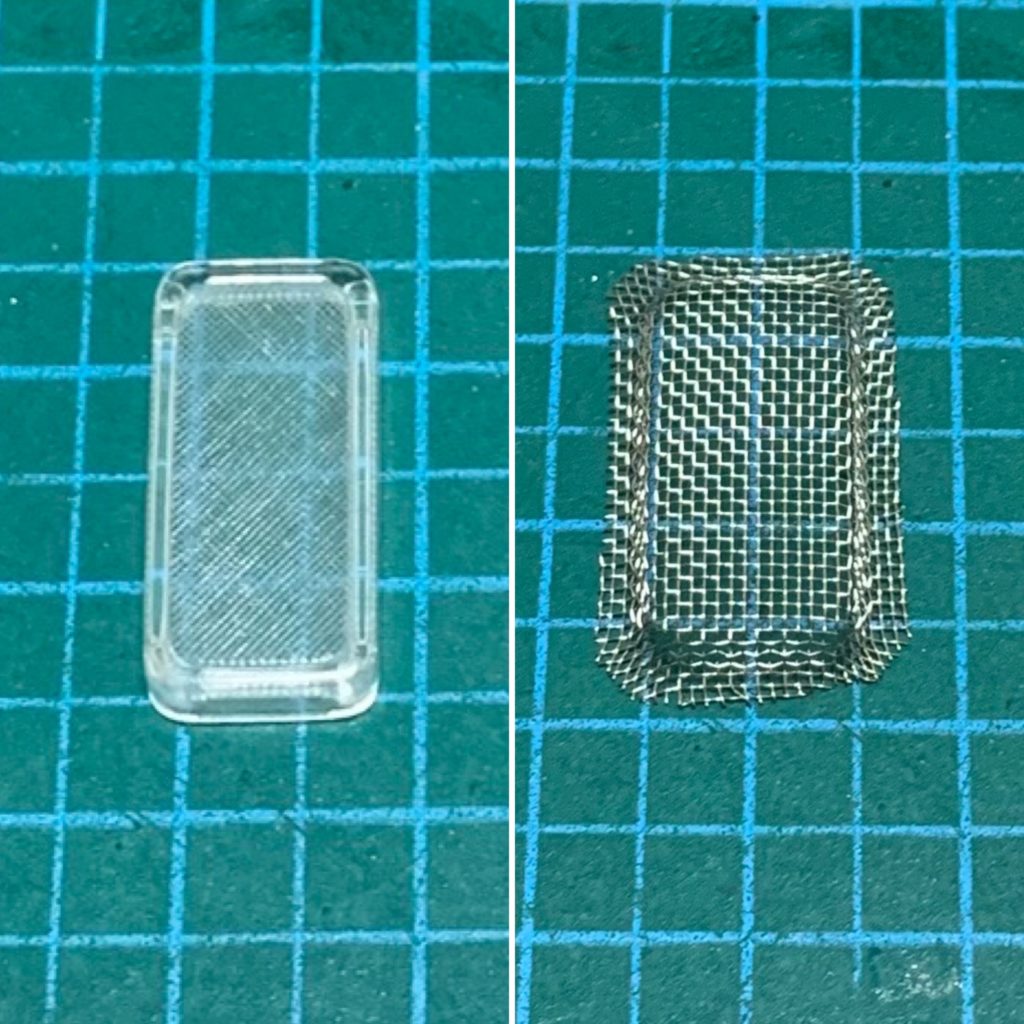

エアファンネル

エアファンネルはミュージアムコレクションの金属製パーツを使用。

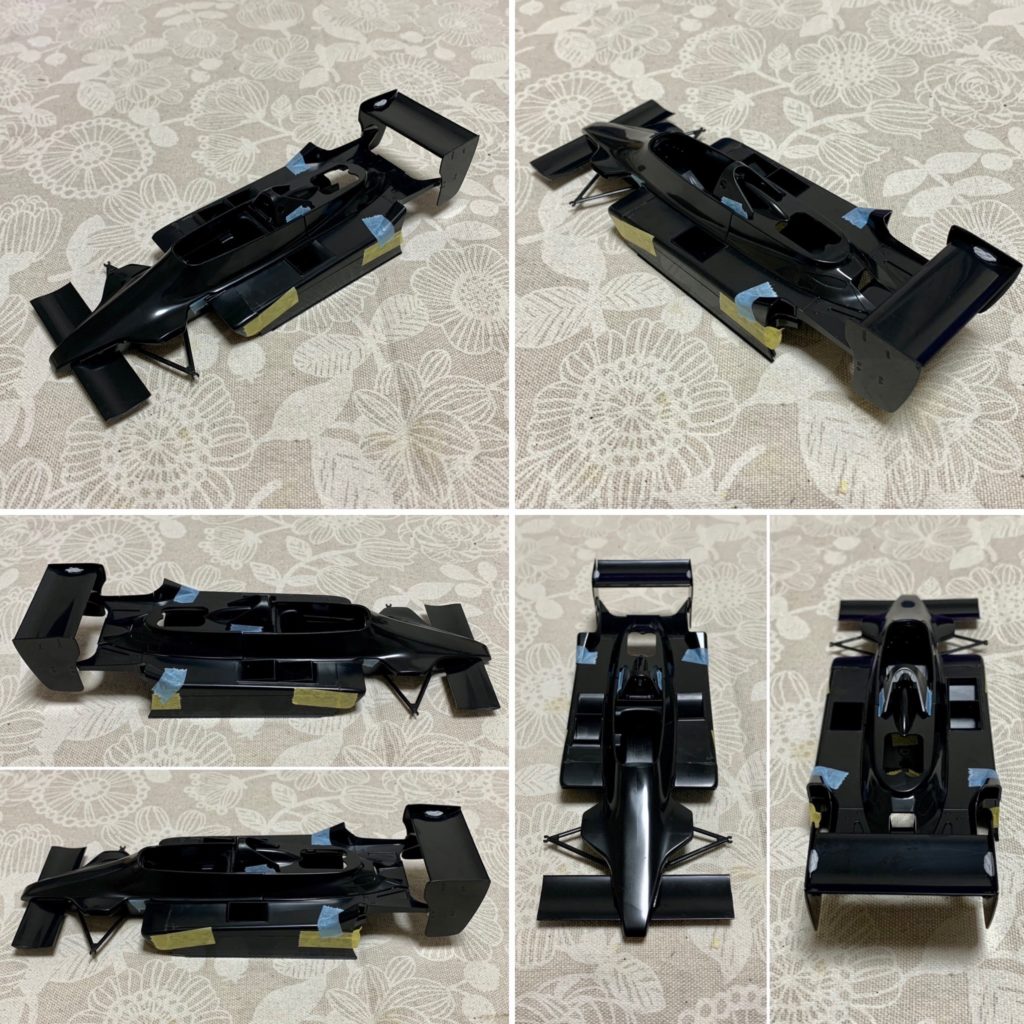

シャーシ・カウルの製作

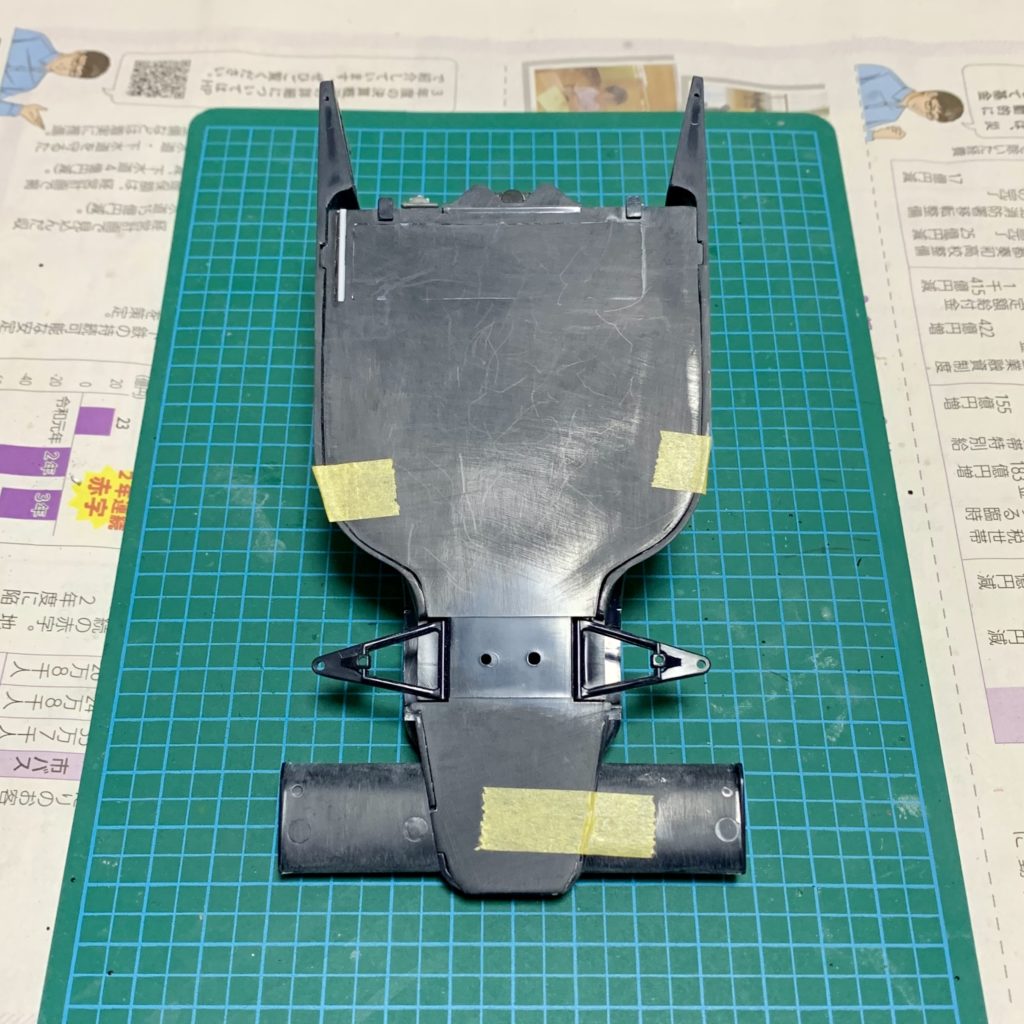

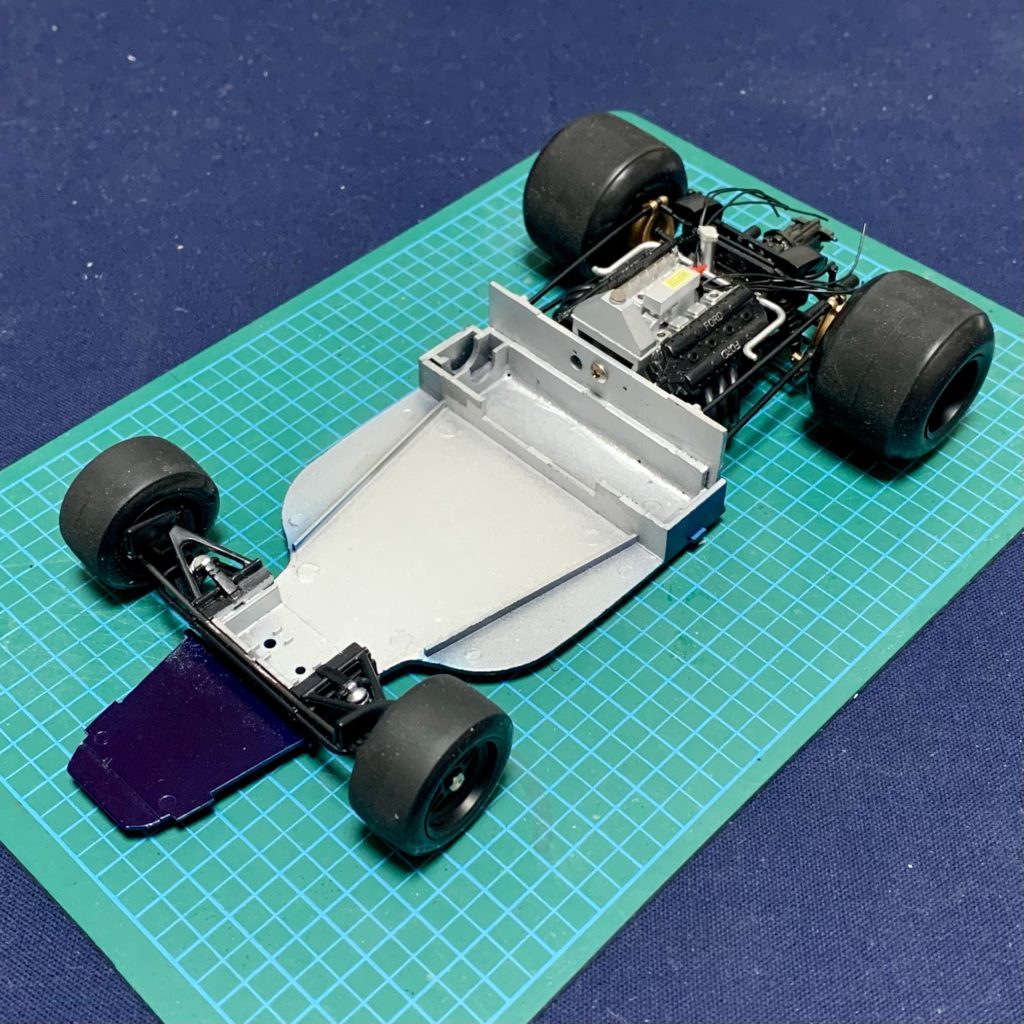

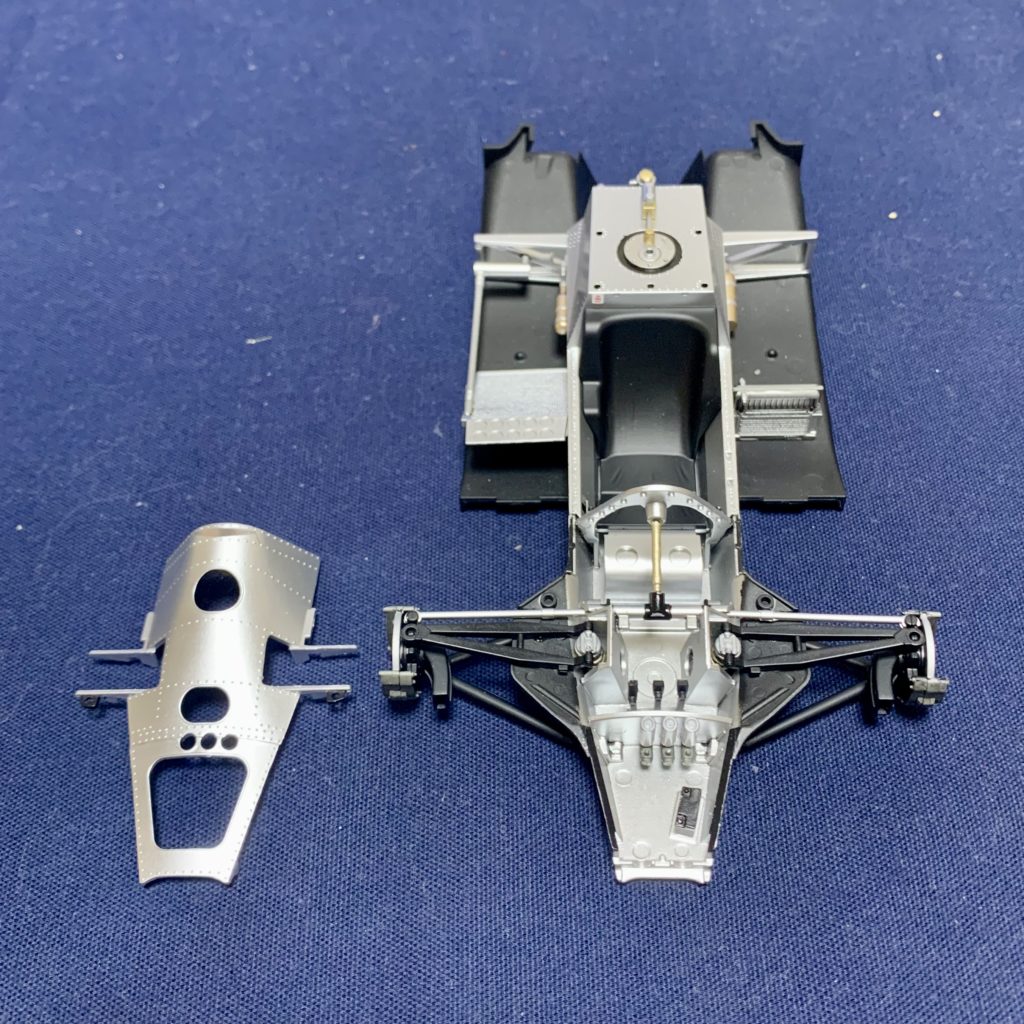

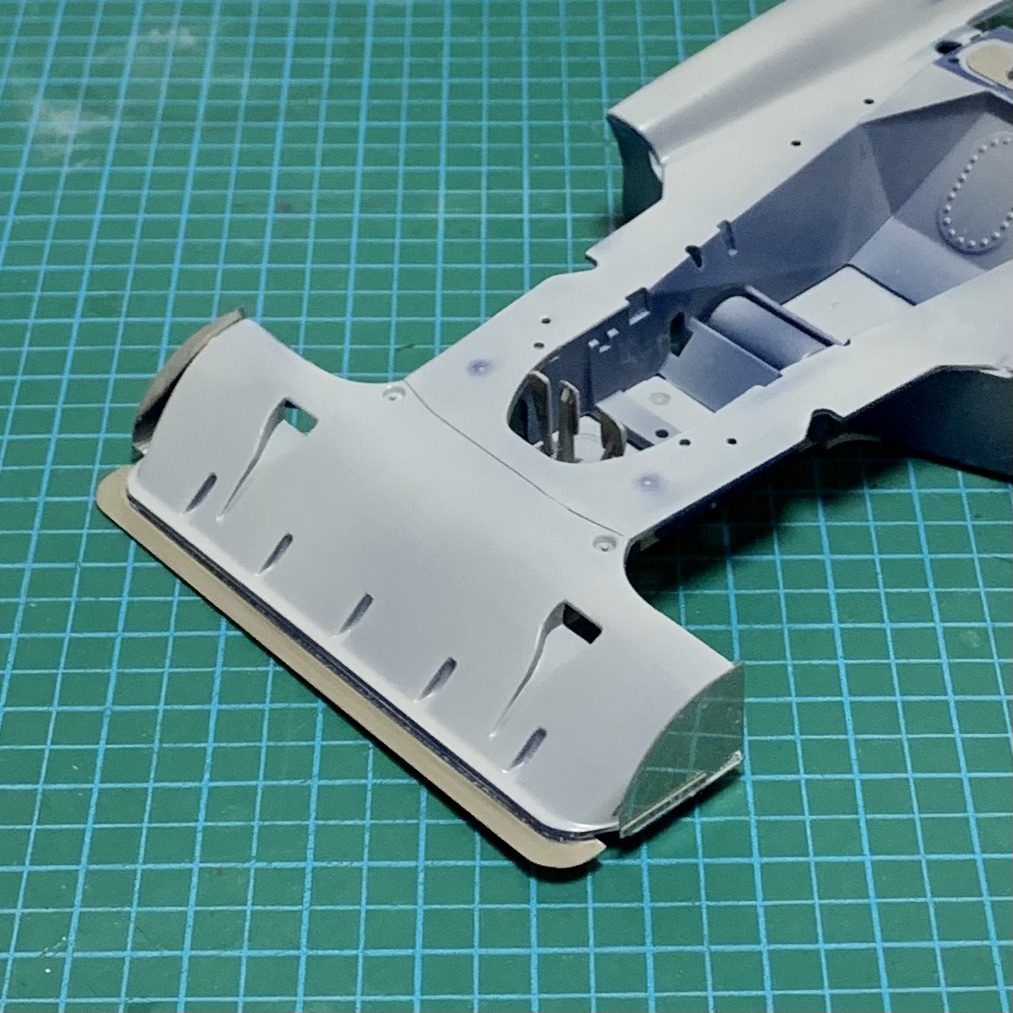

シャーシの製作

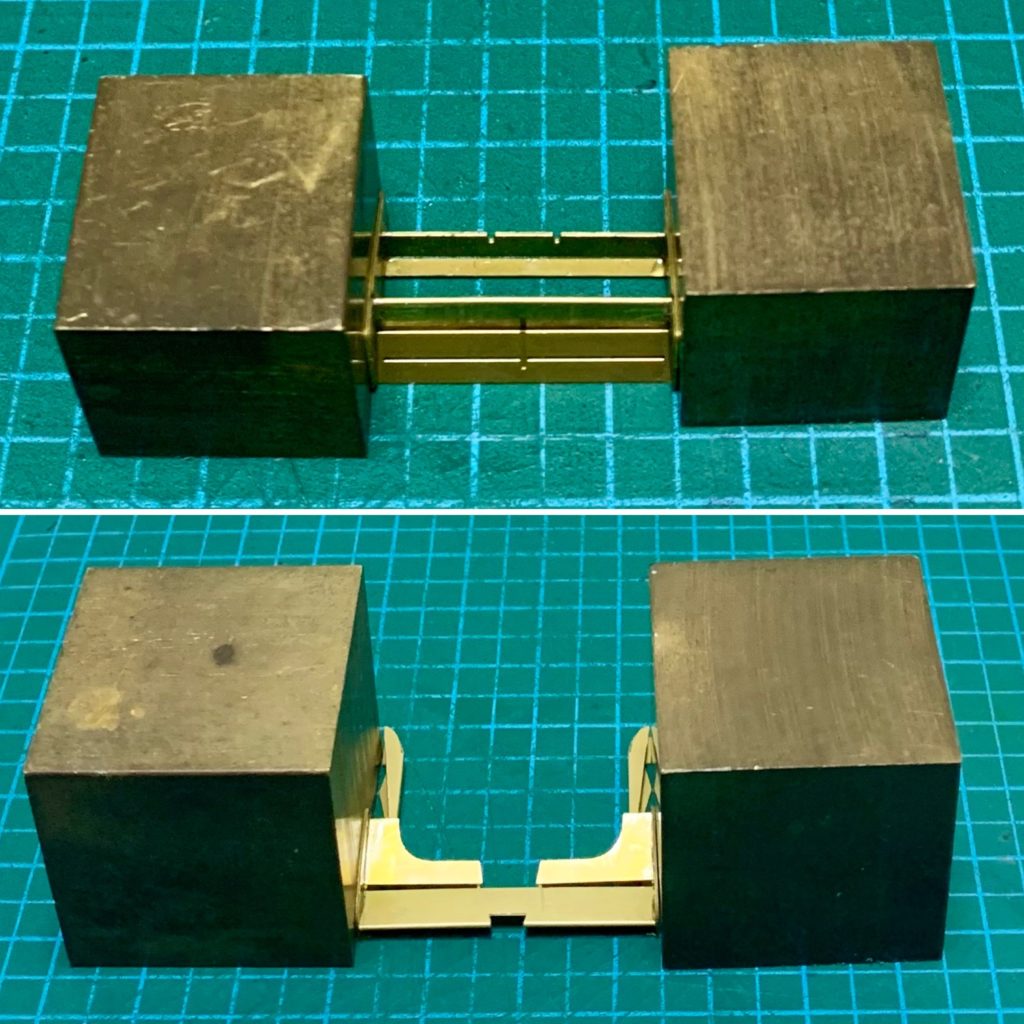

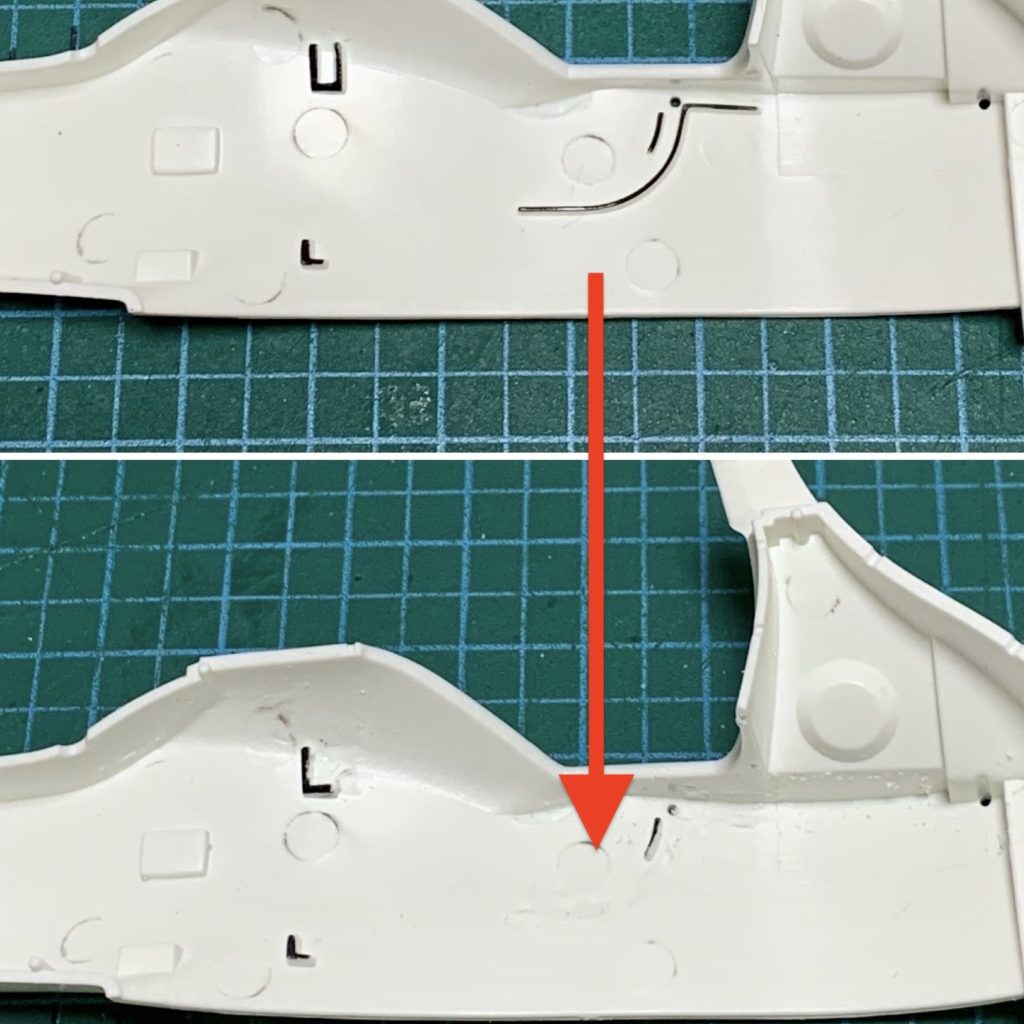

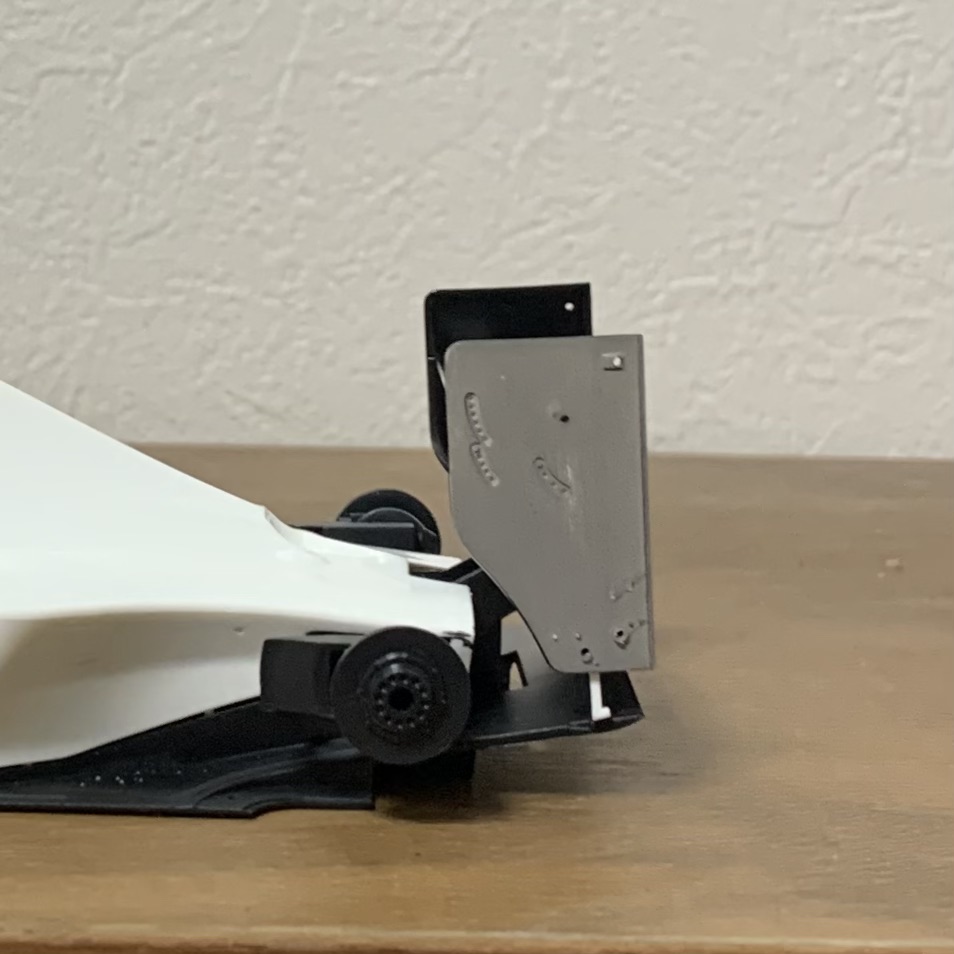

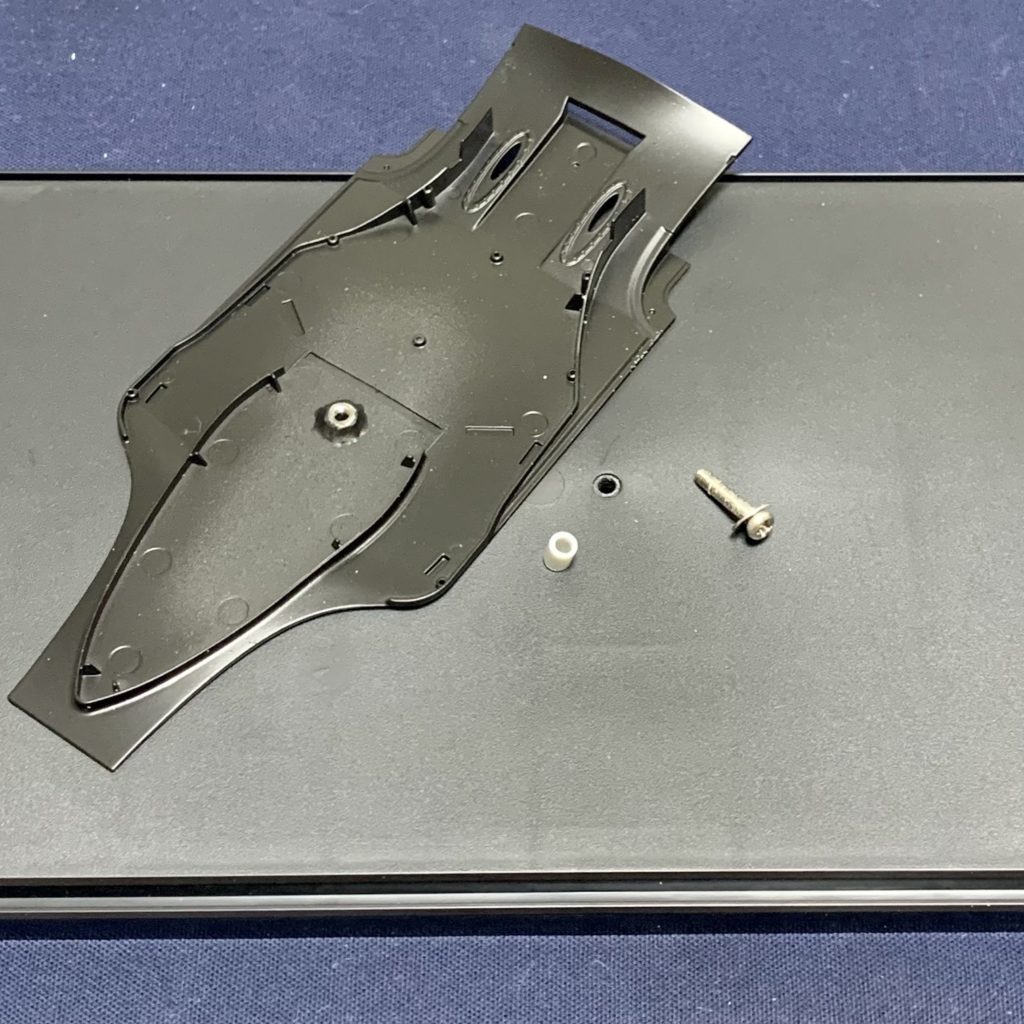

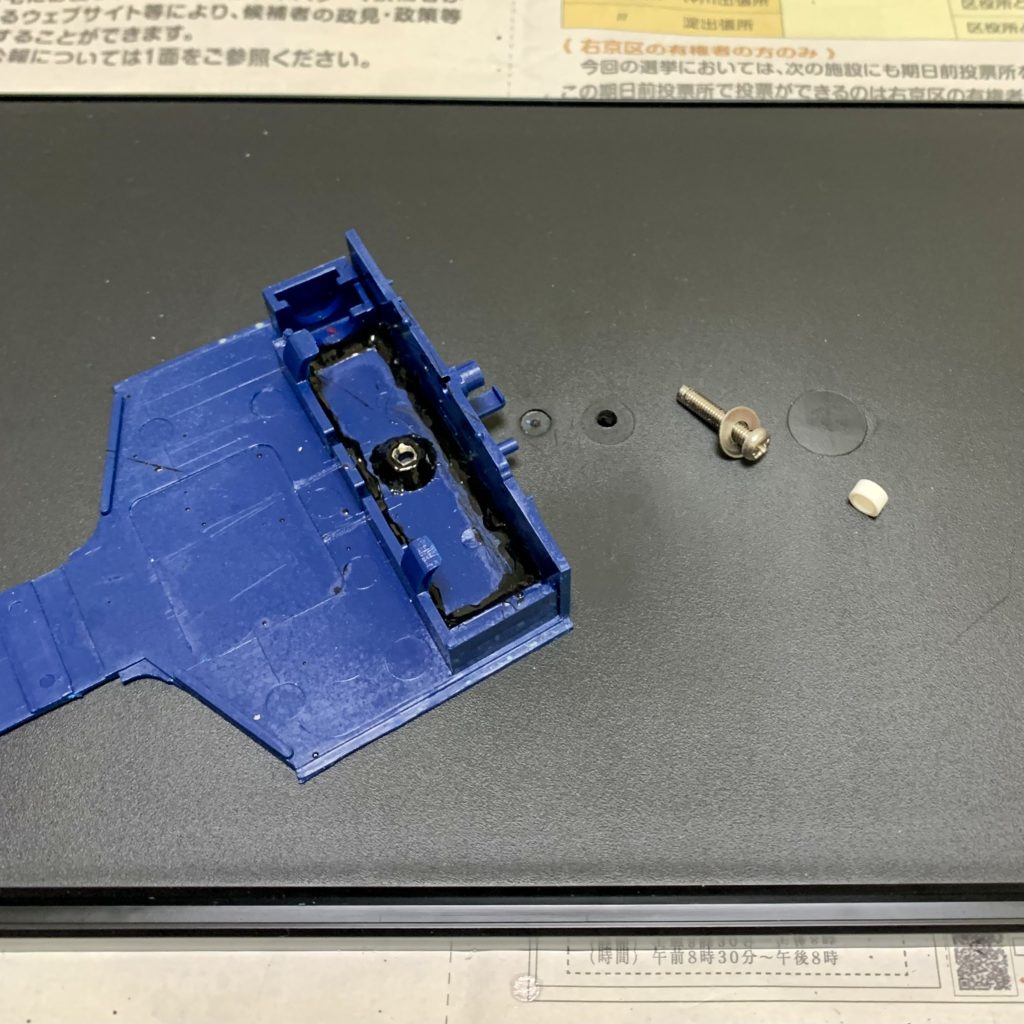

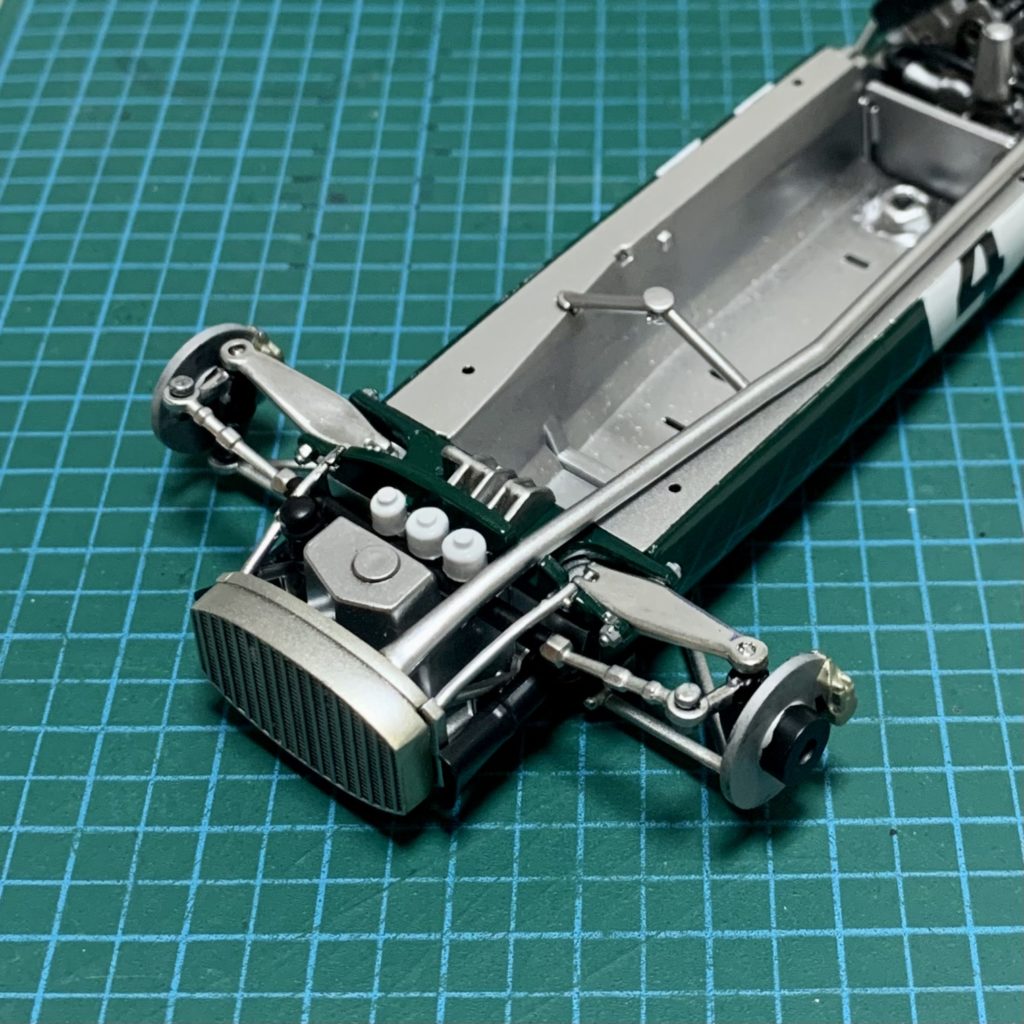

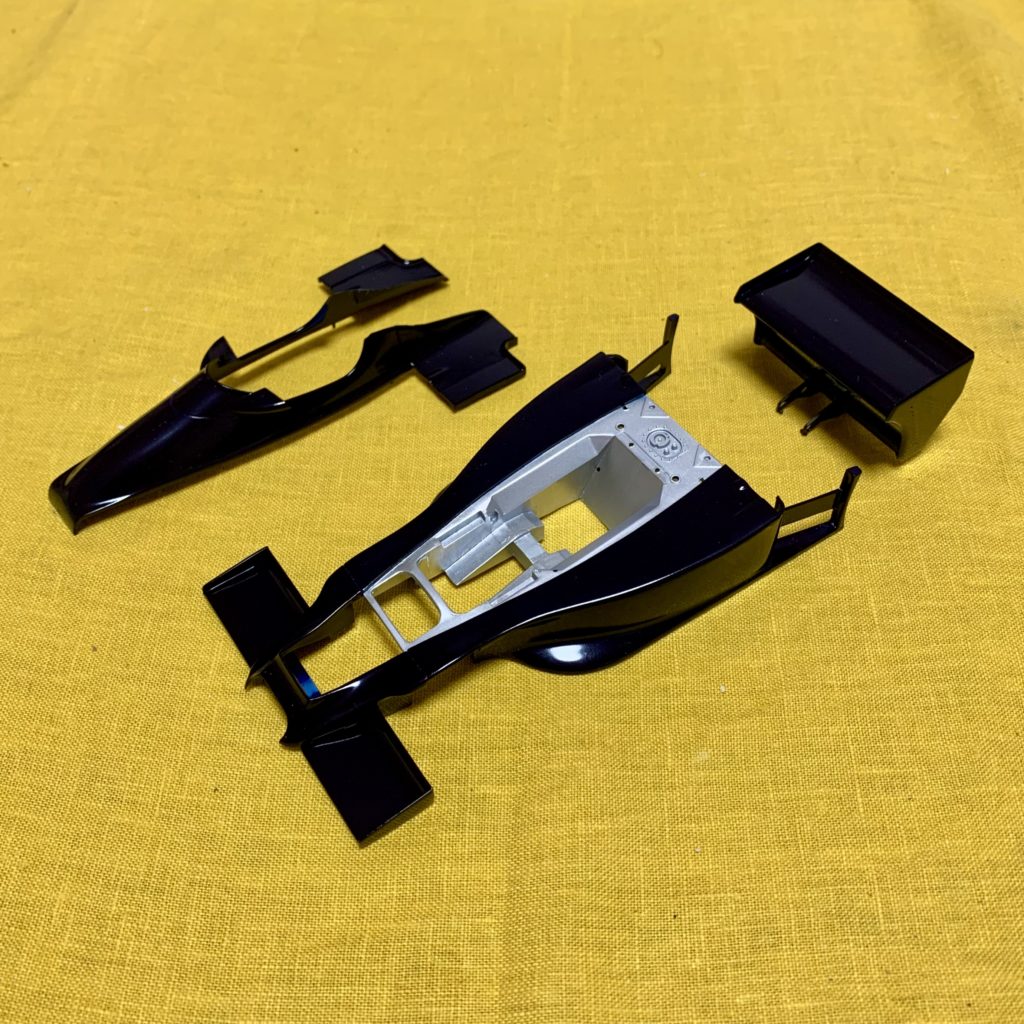

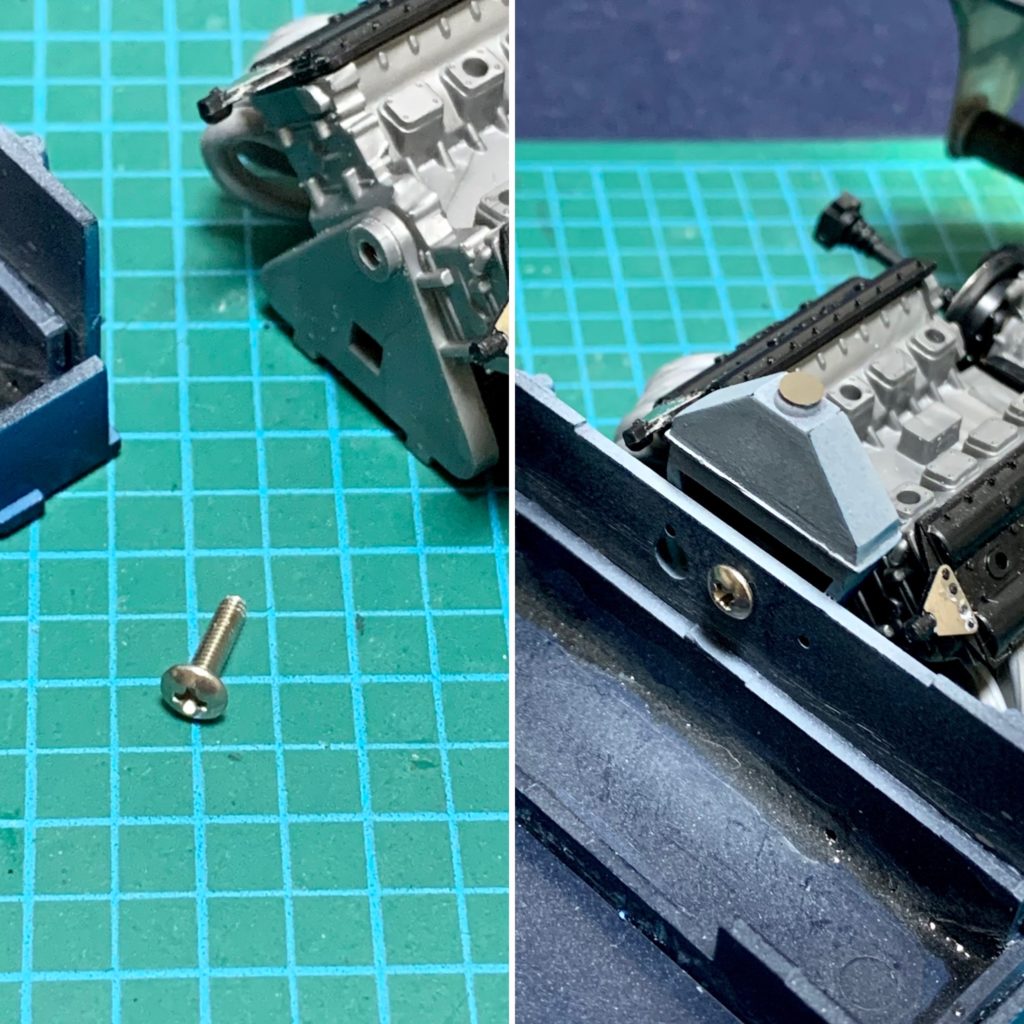

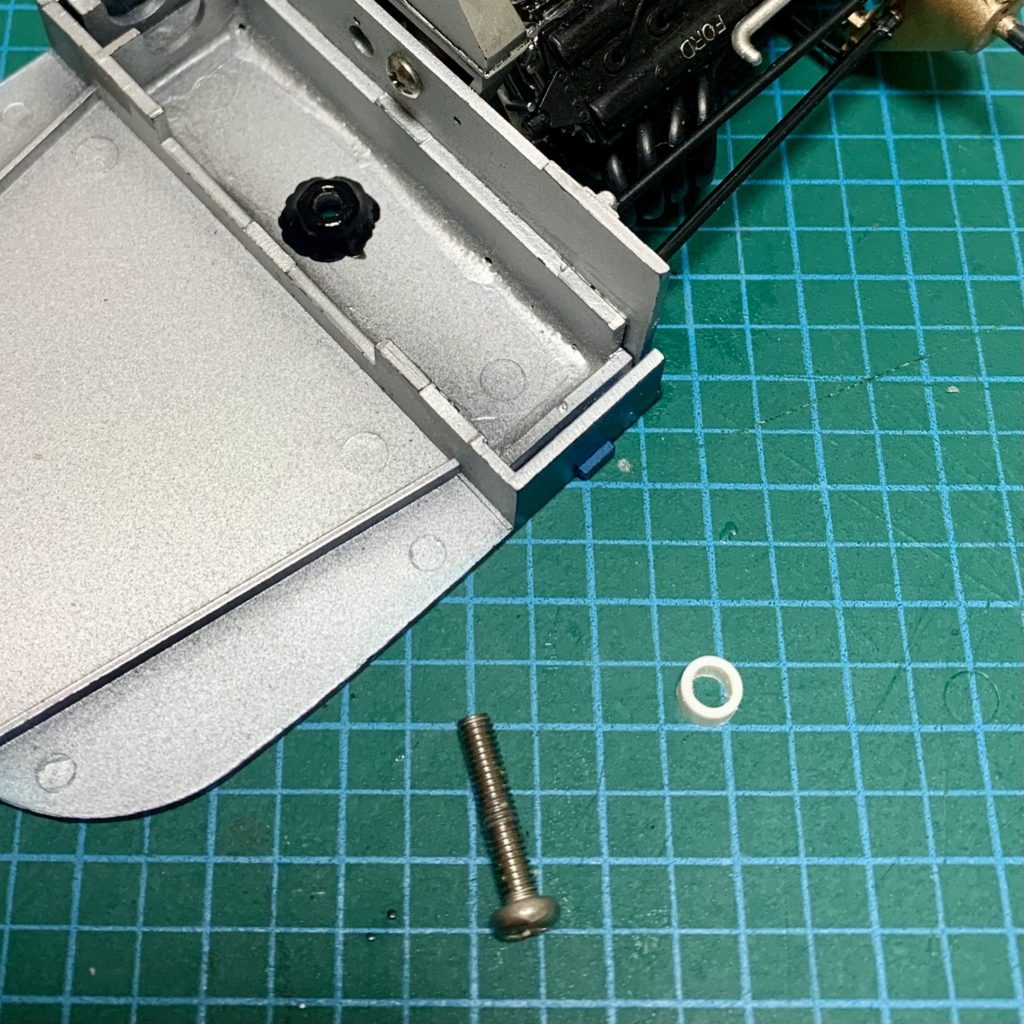

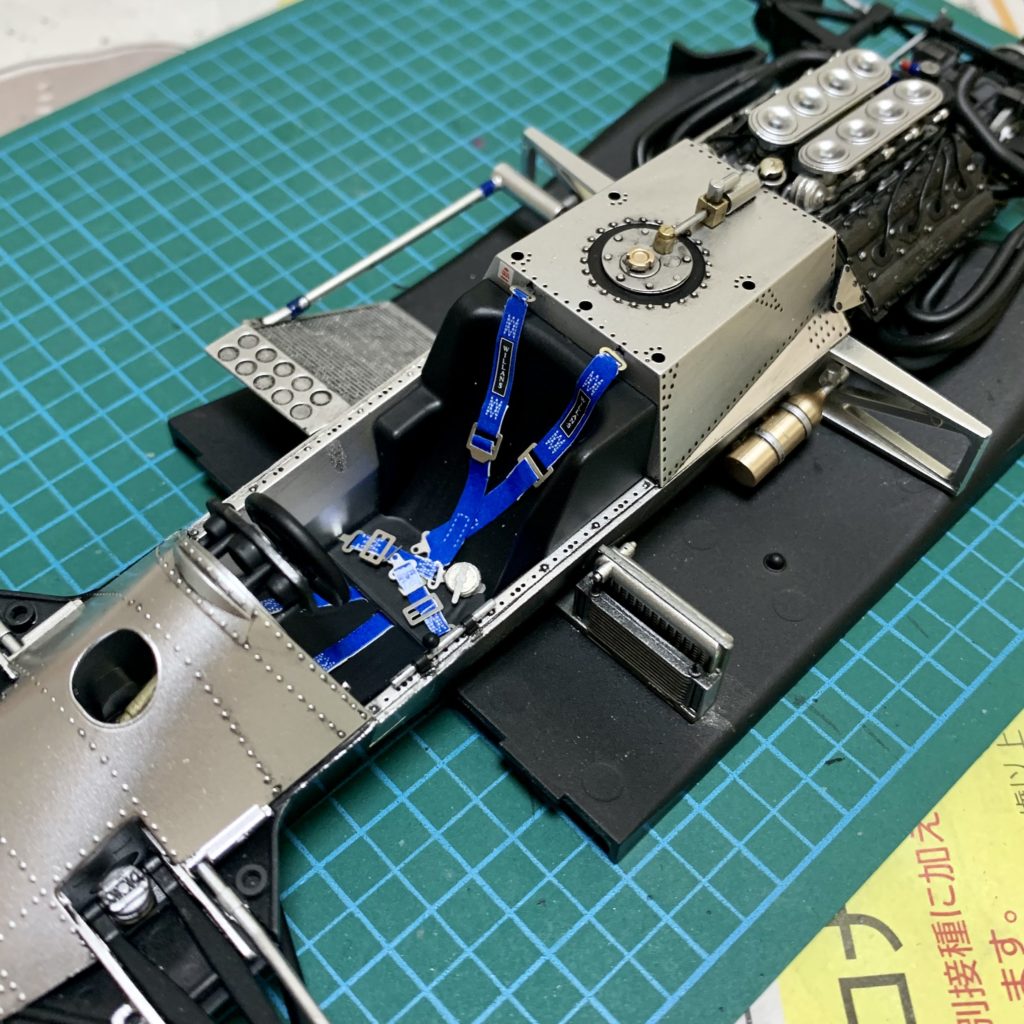

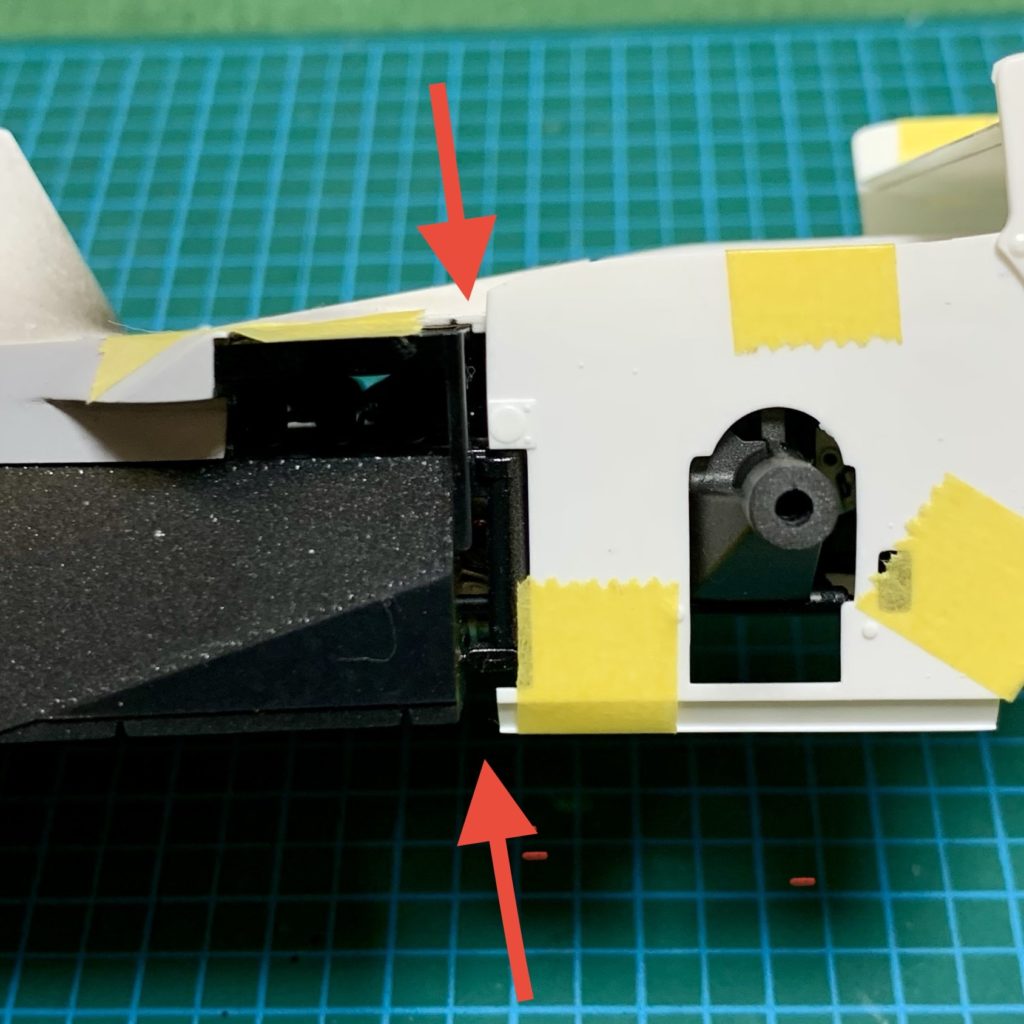

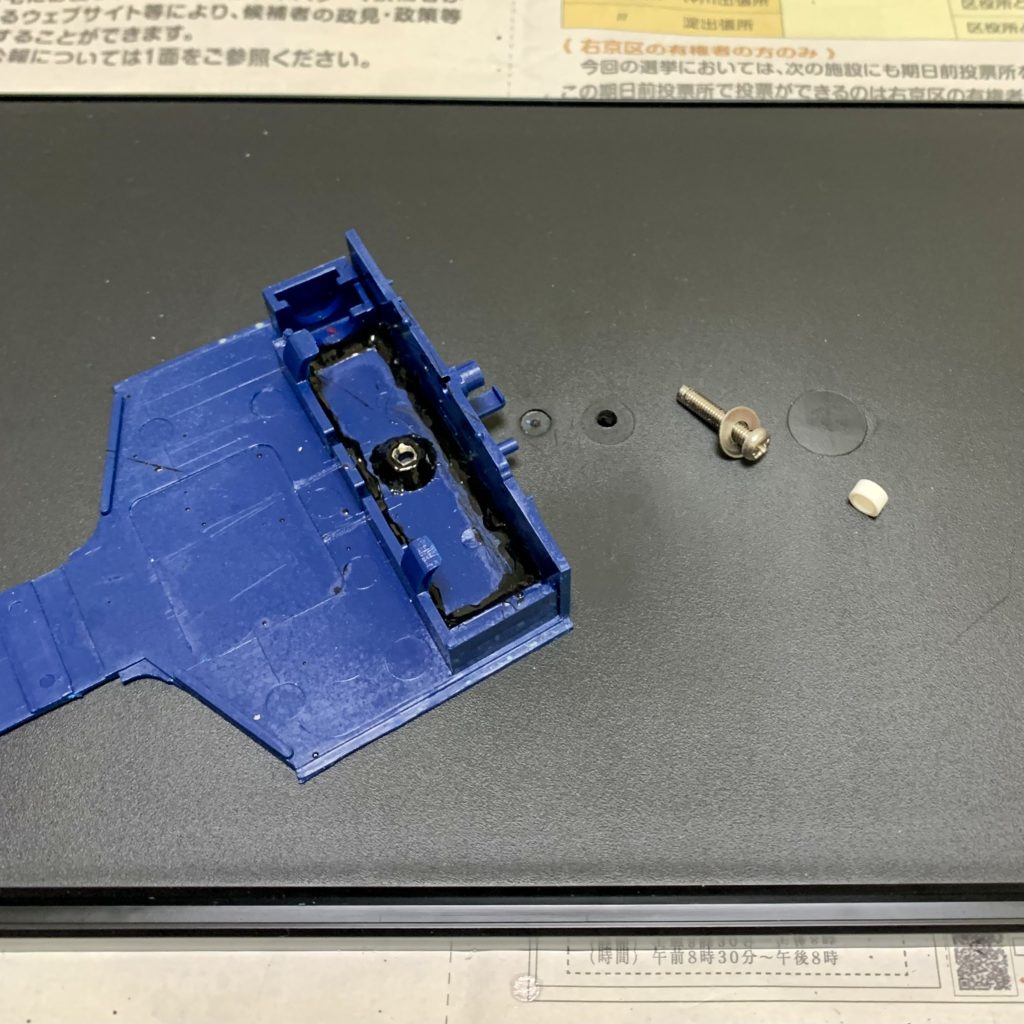

古いキットでかなり合いが悪いので、キチンとすり合わせをしてから組み立て。電池ボックスにはスキマができるので「黒い接着剤」で裏打ち。さらにディスプレイベースに固定するためのナットを埋め込みました。

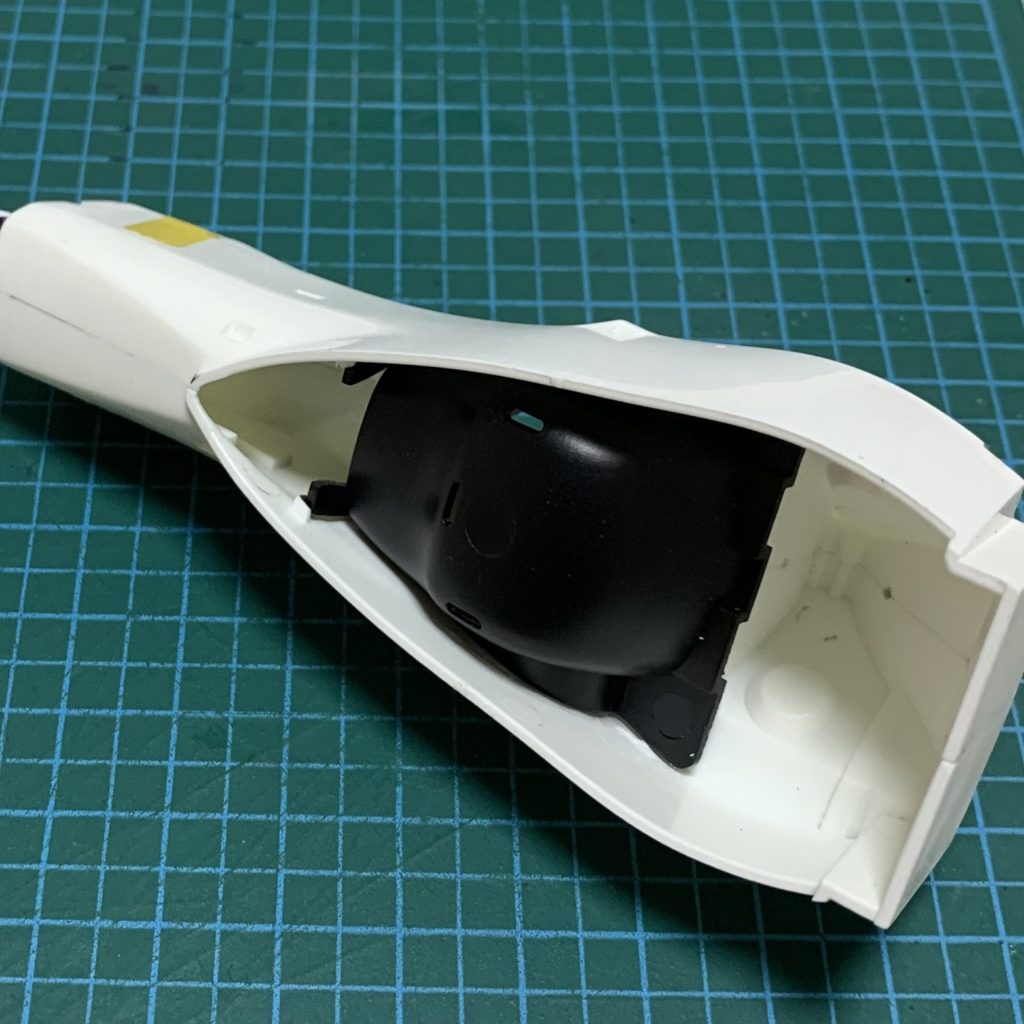

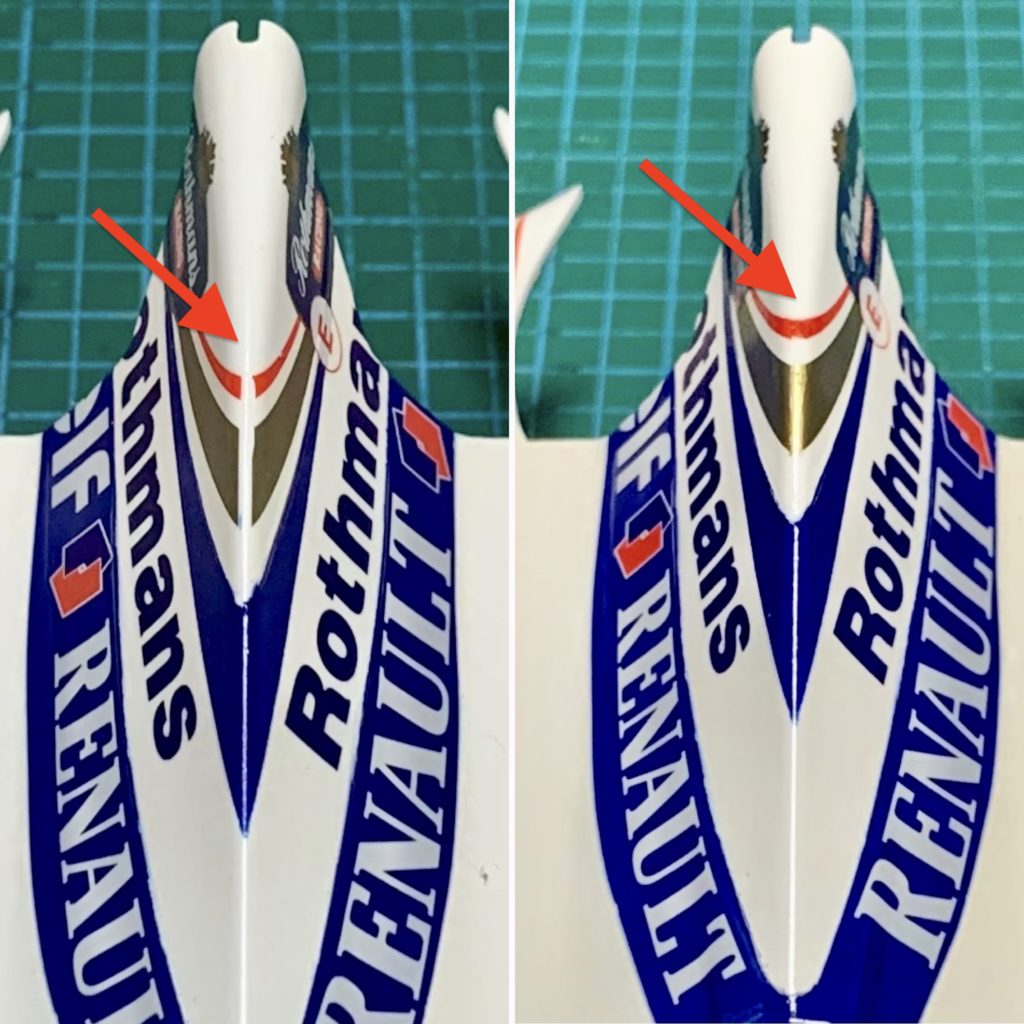

センターカウルの製作

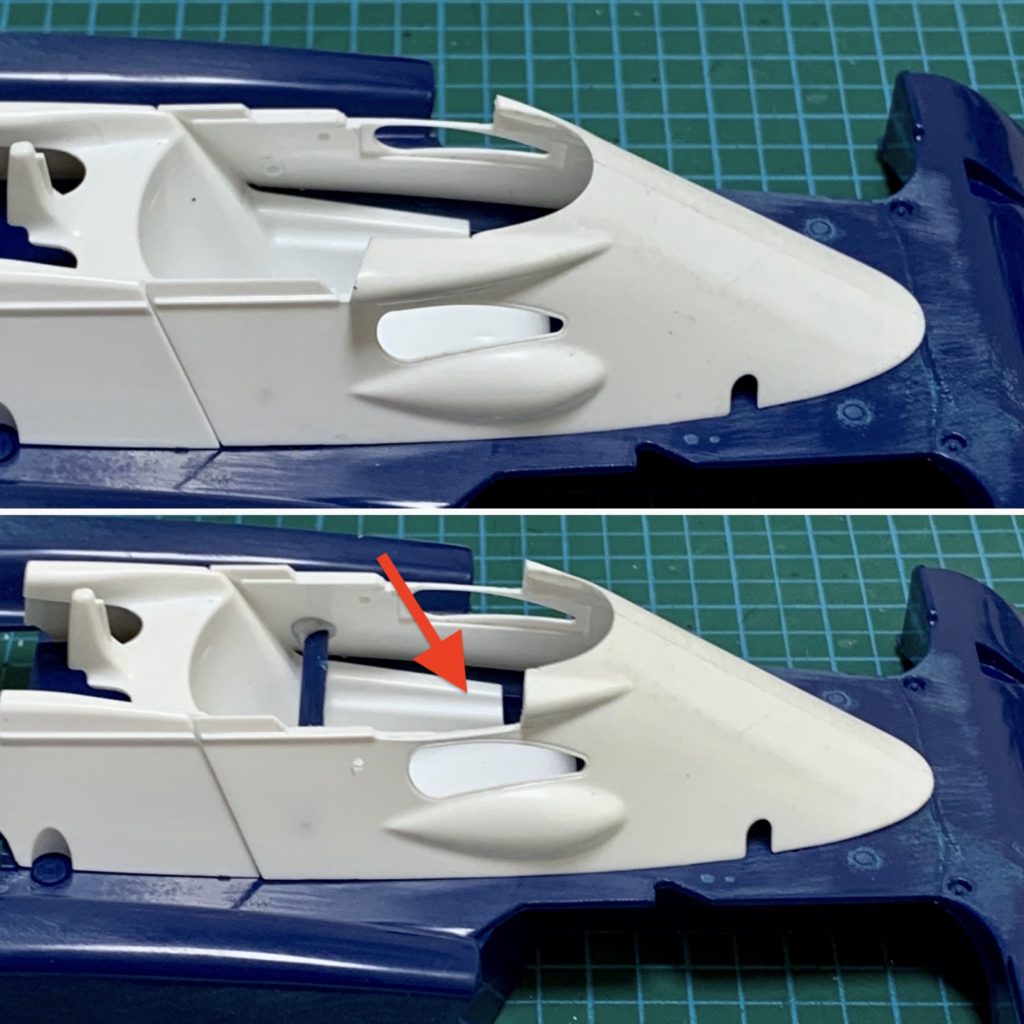

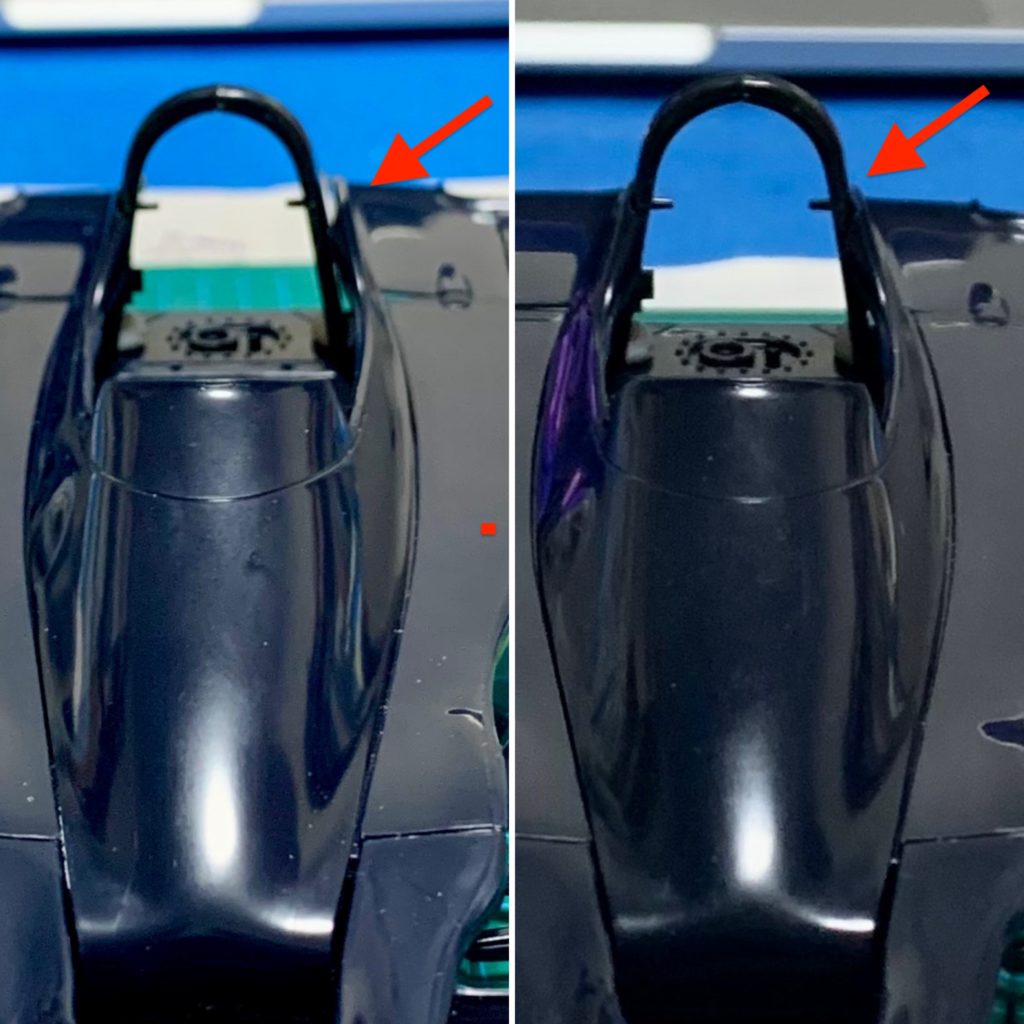

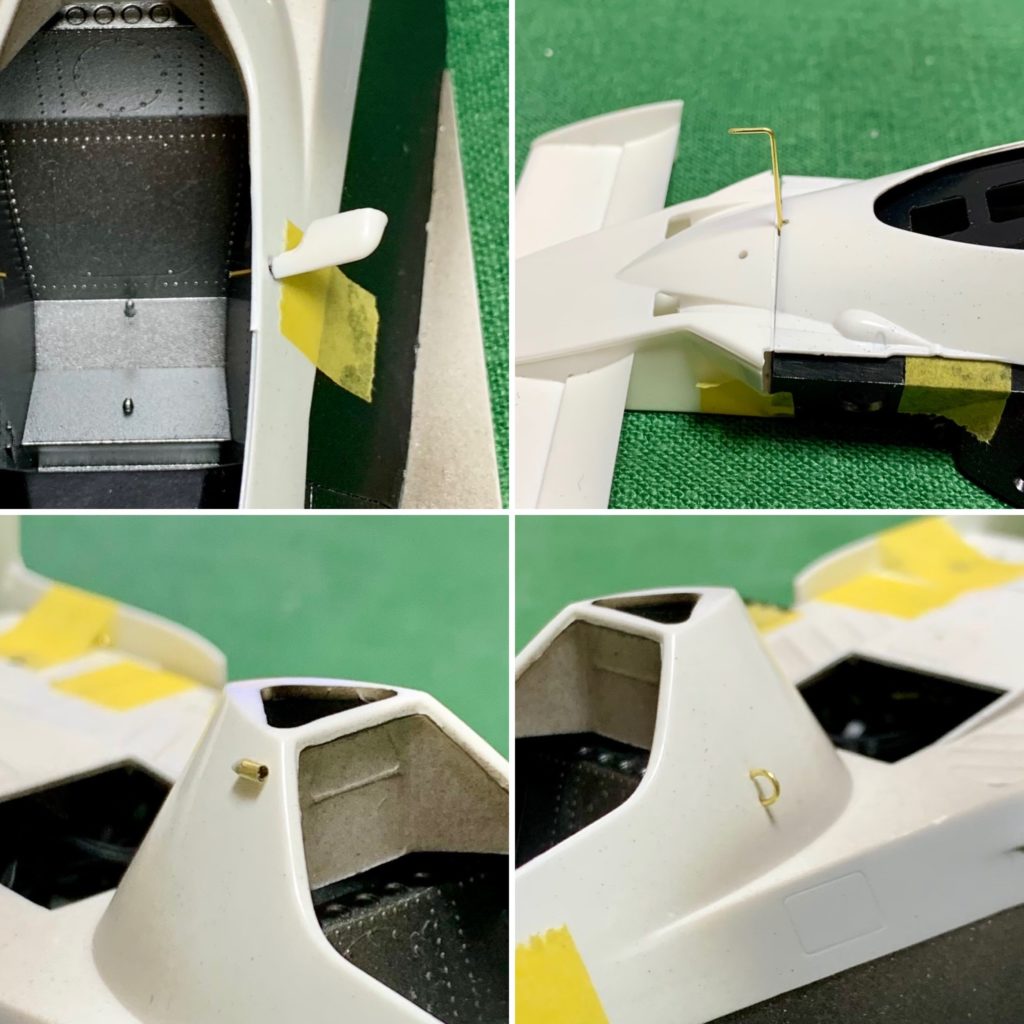

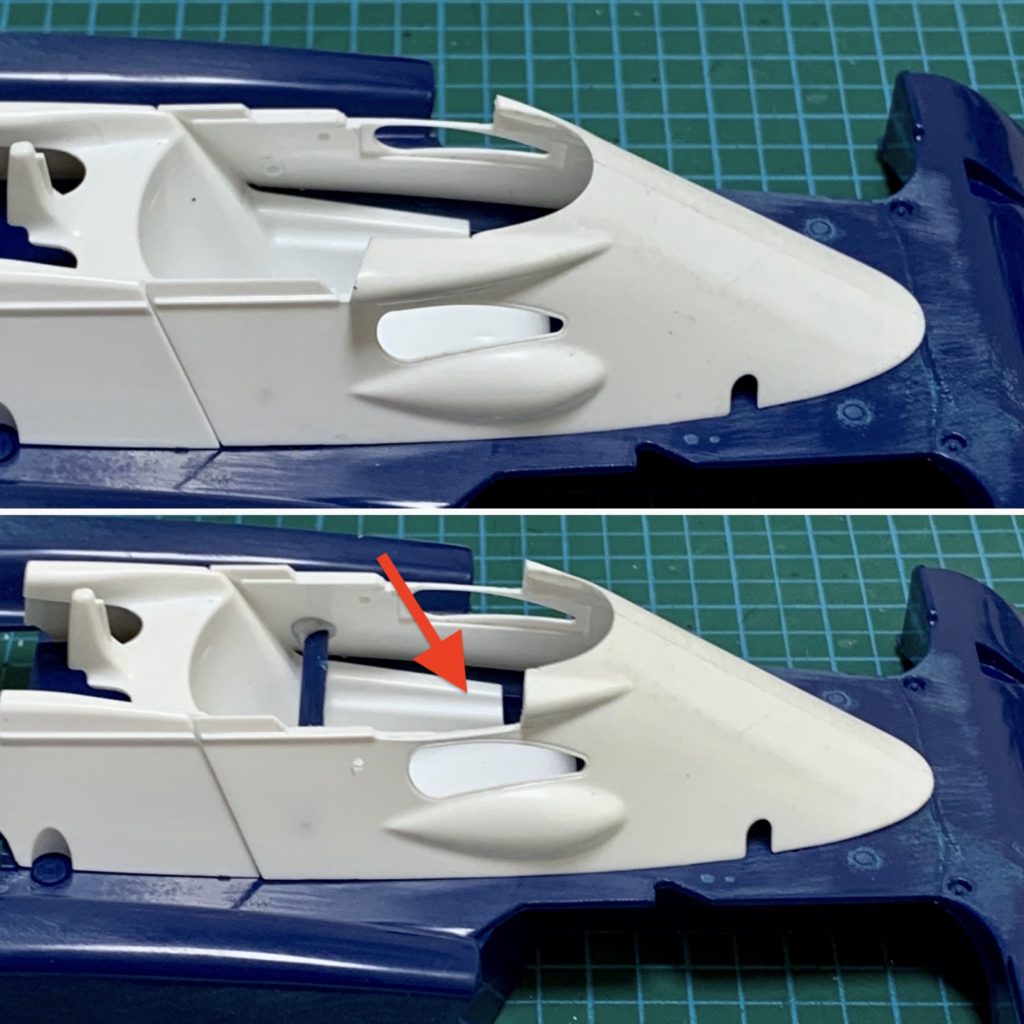

今回の製作はR・ピータソン仕様なのでミラーフェンダー部を短くカットし、砲弾型ミラーをとりつけるための穴を開けます。ロータス79もそうですが、R・ピータソン車はコクピット周りの変更が多いです。

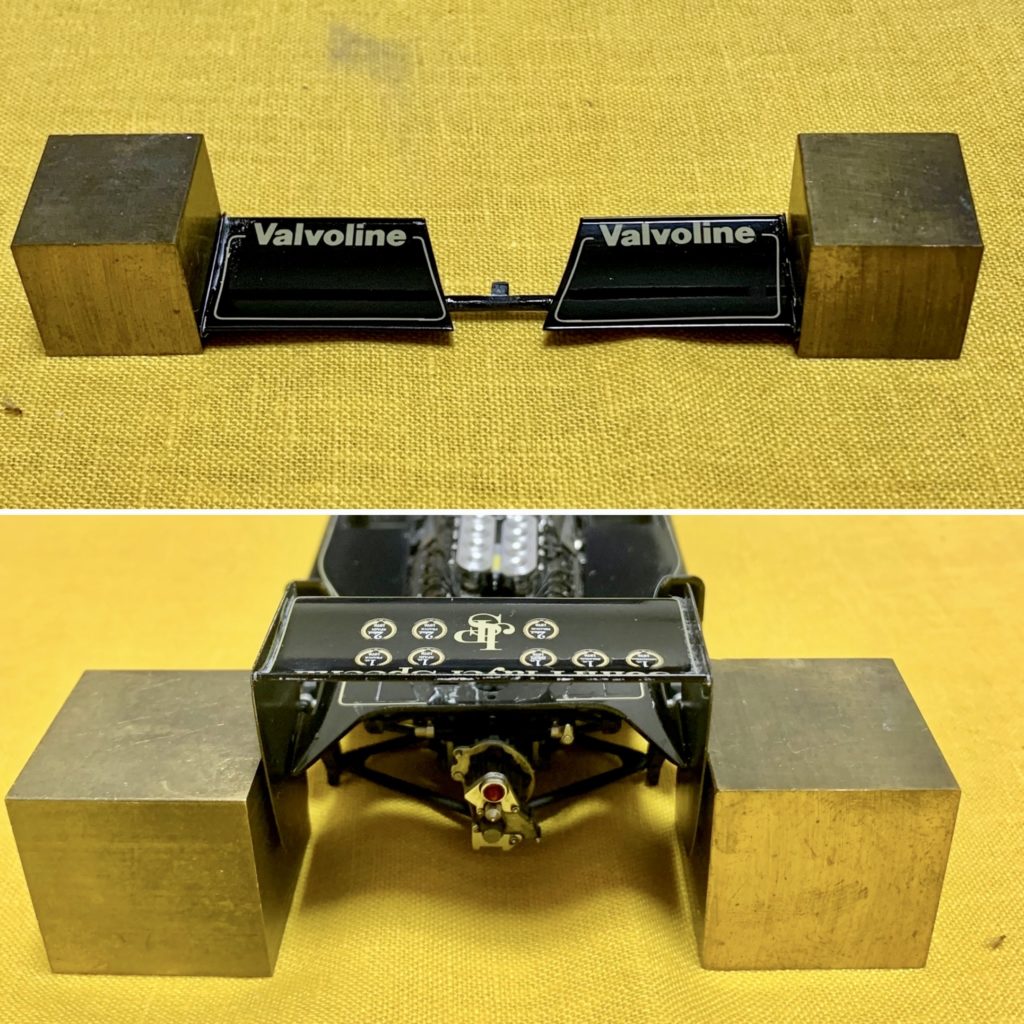

リアウィング組み立て

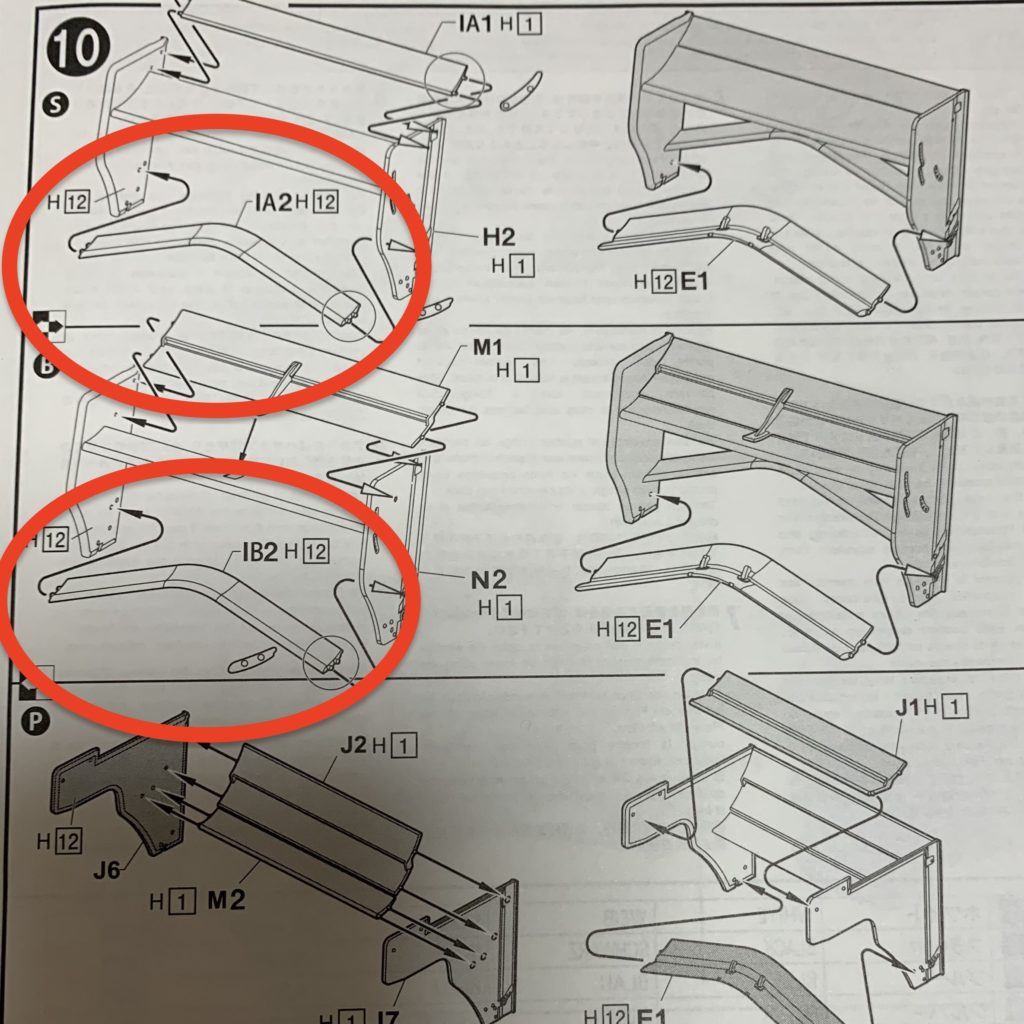

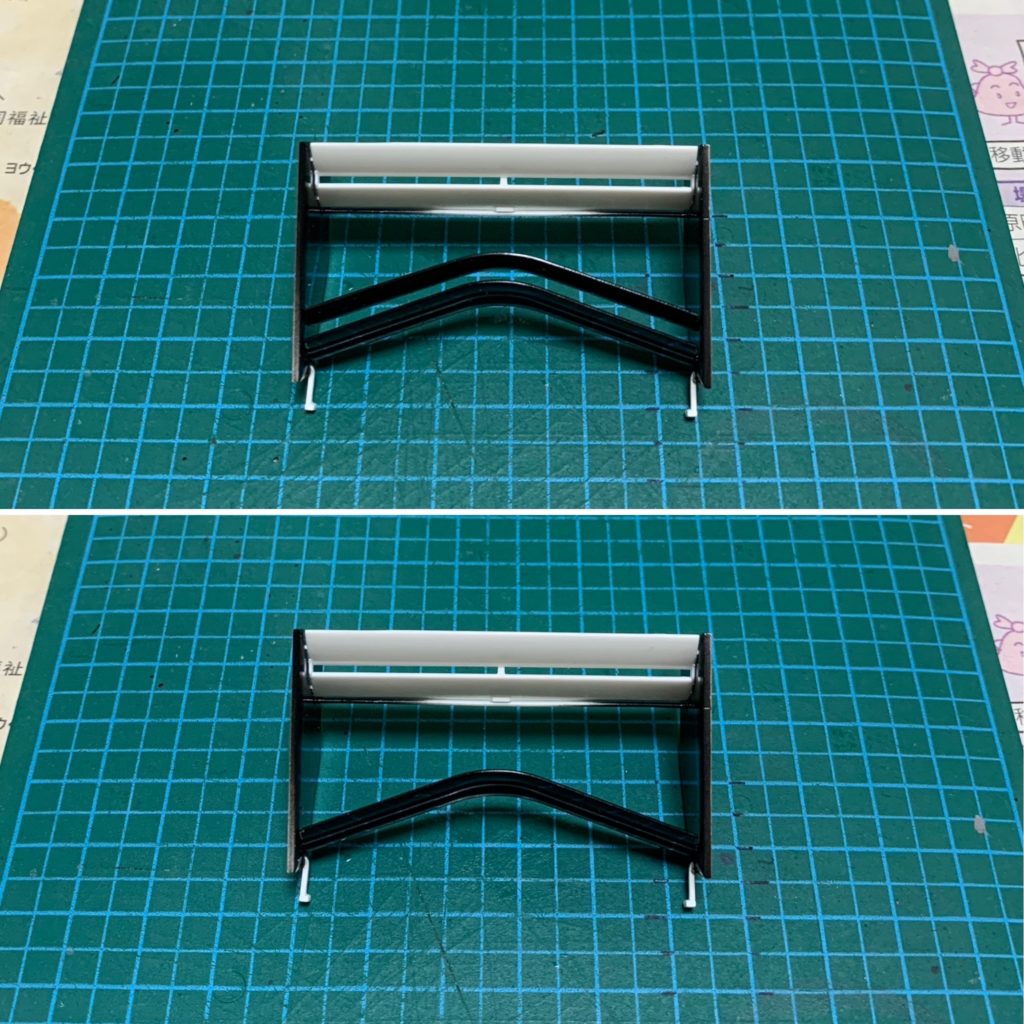

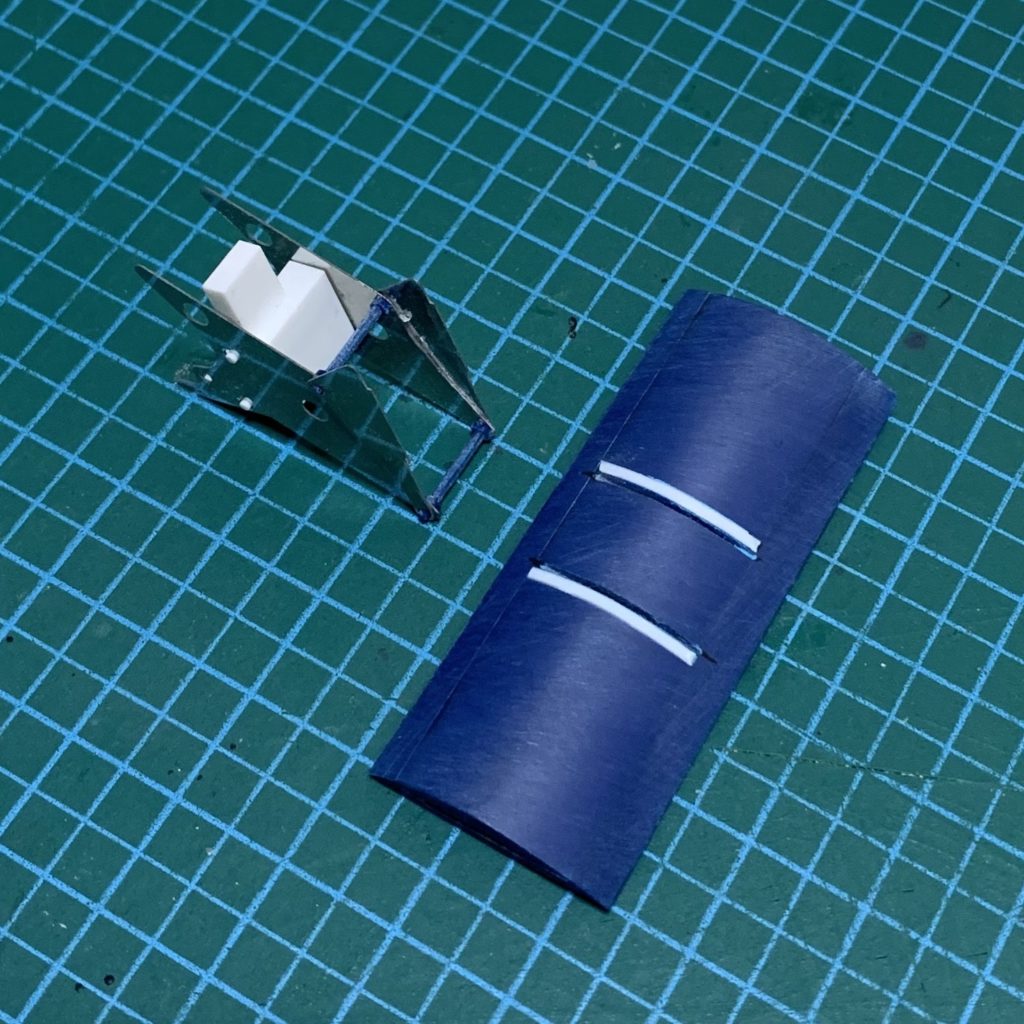

リアウィングのステーをエッチングパーツに置き換えるとプラ製パーツより幅が狭くなるので、元々のスリットを埋めて内側にスリットを新造。

フロントノーズ組み立て

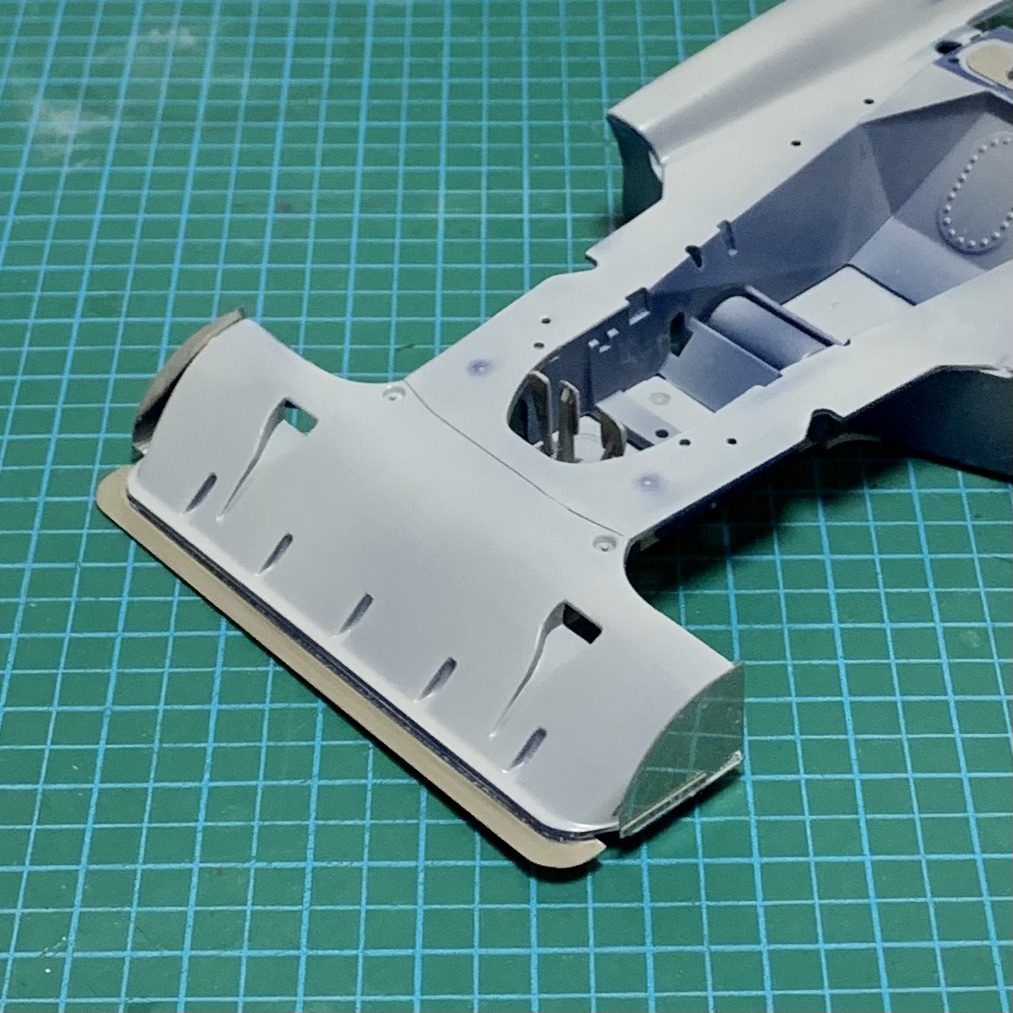

フロントノーズのチンスポイラーを切り取ってエッチングパーツに置き換え。左右の翼端版もエッチングパーツを使用。

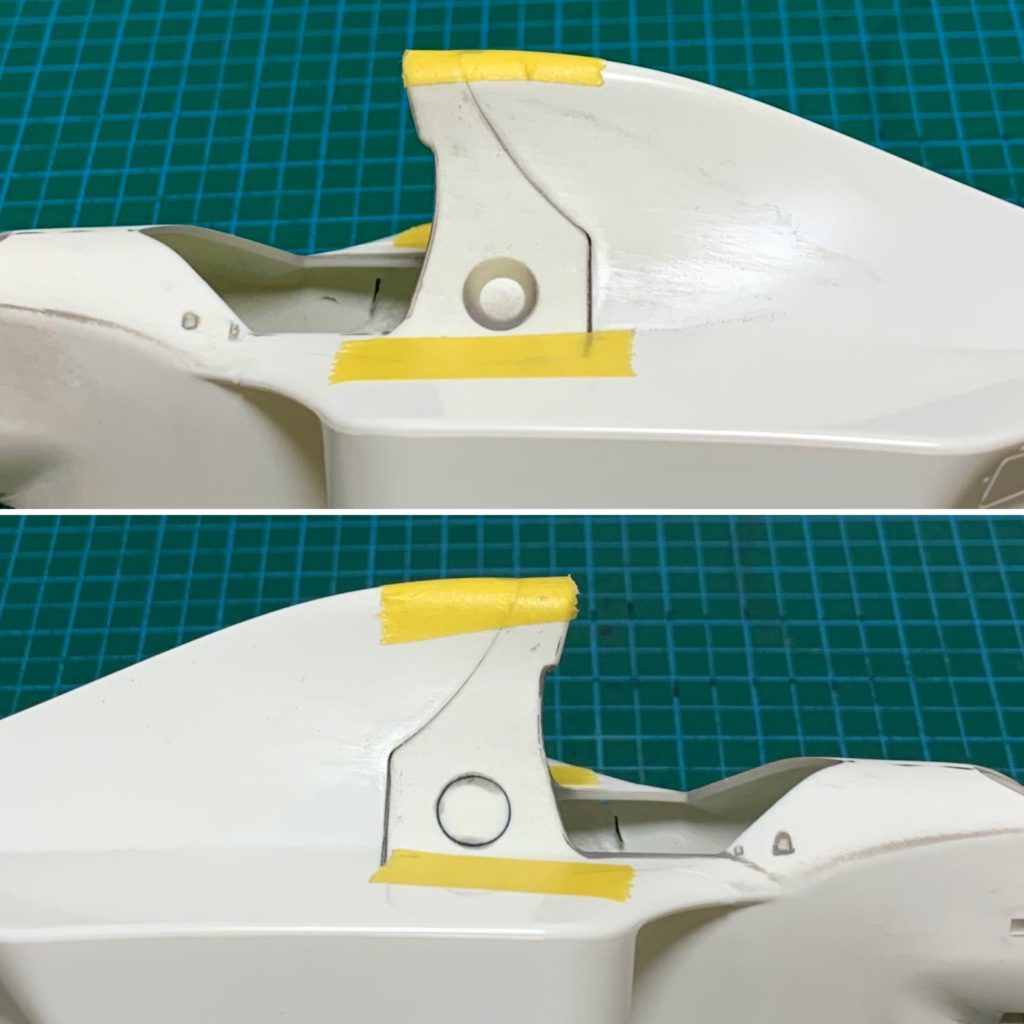

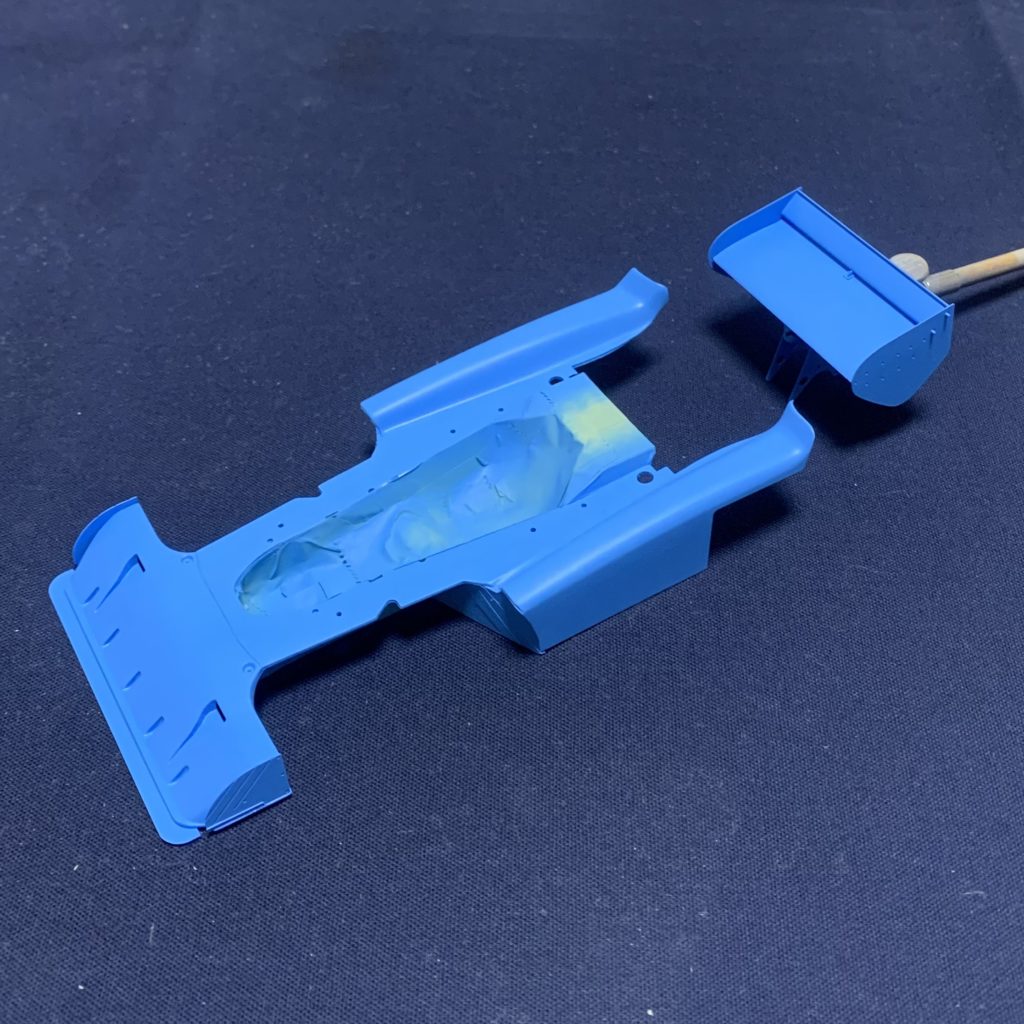

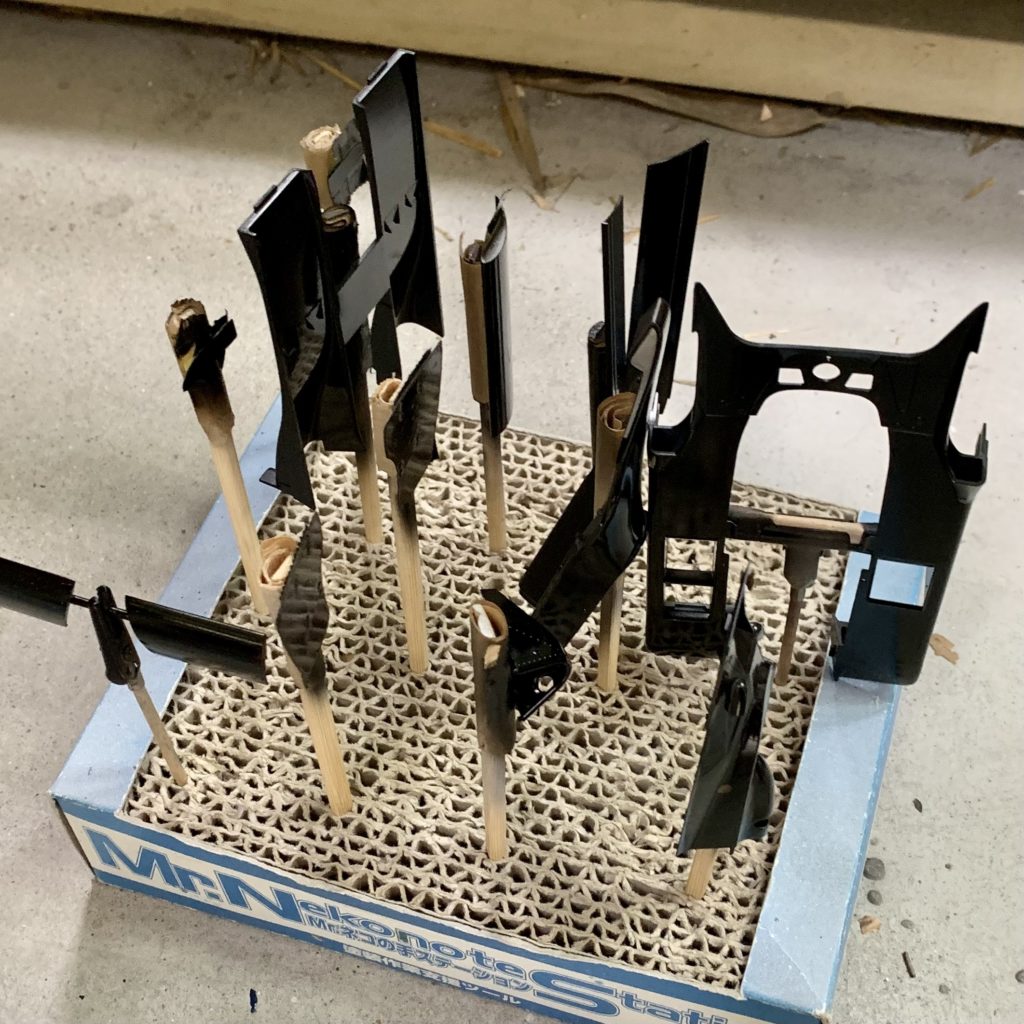

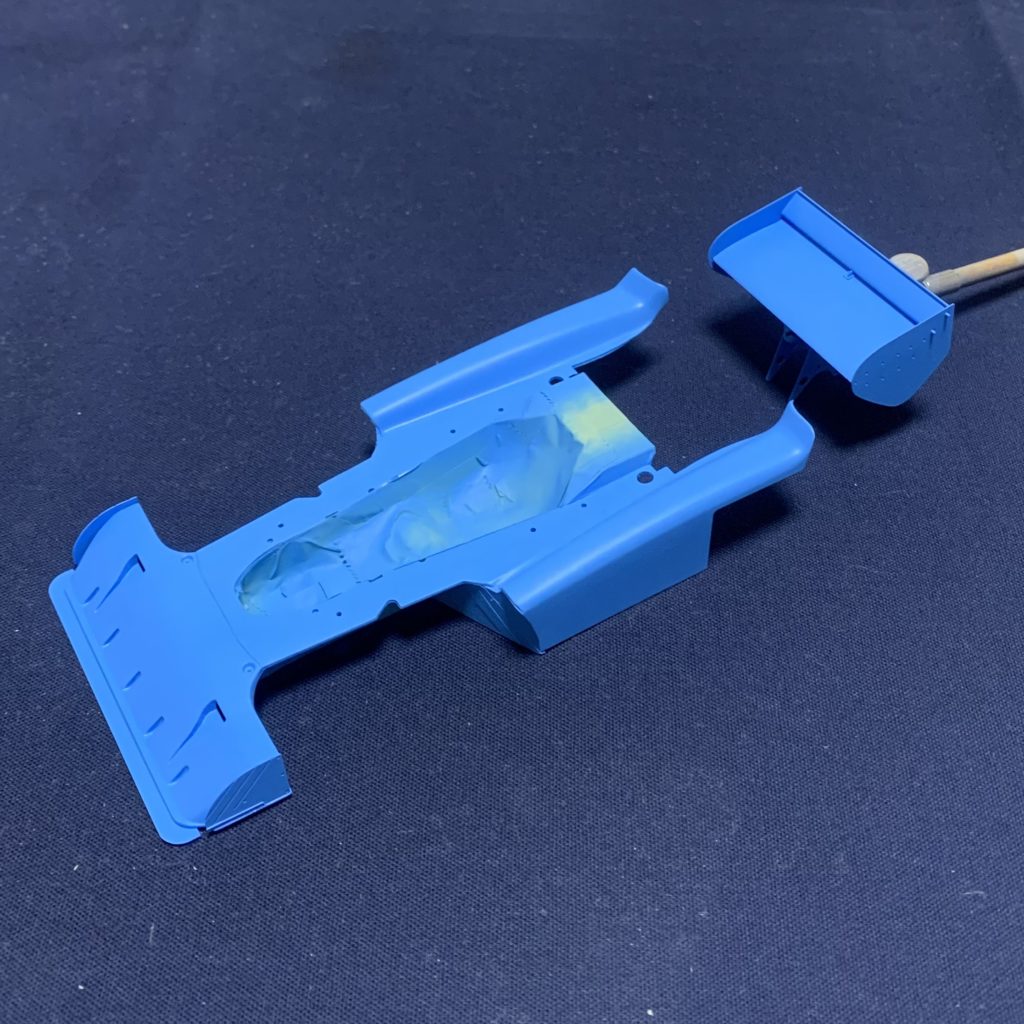

下地塗装

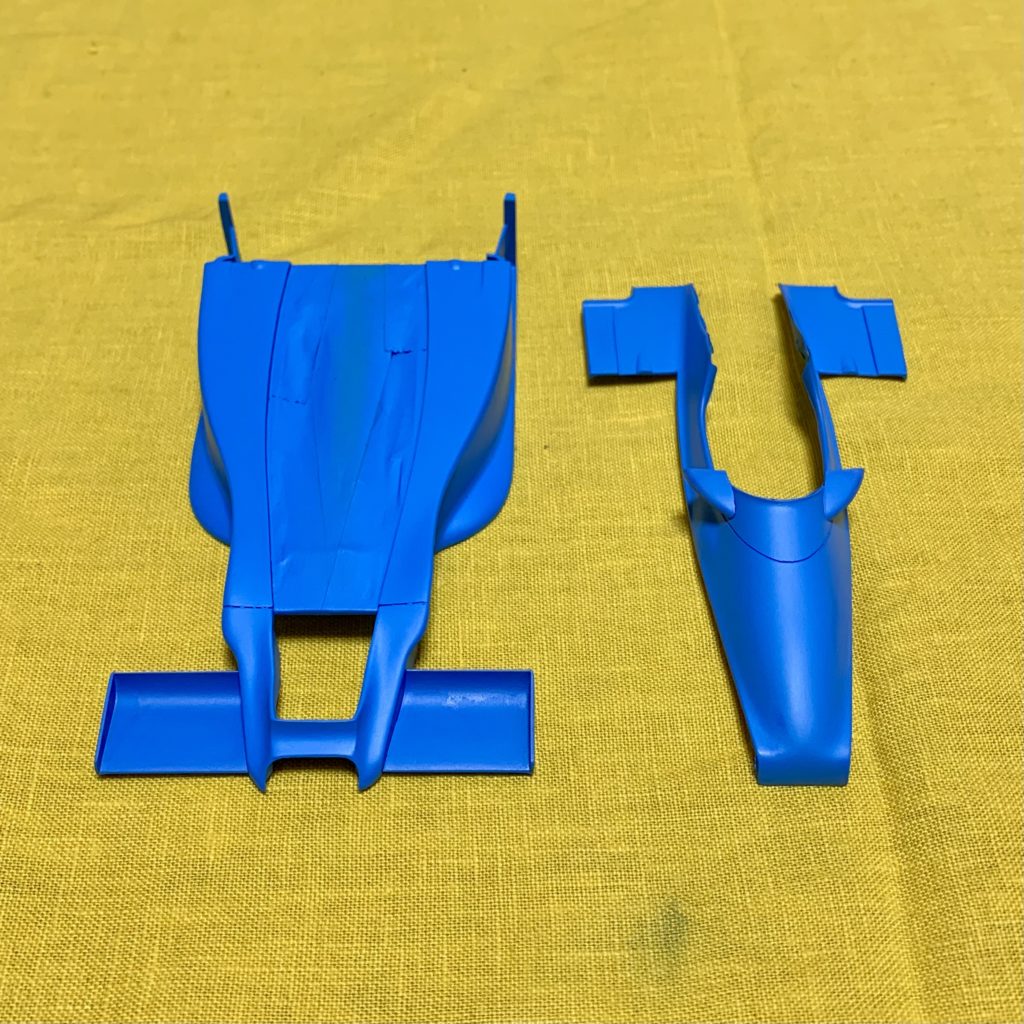

ボディのブルー部分は発色をよくするためにガイアノーツの「サーフェイサーEVOスカイブルー」で下地塗装。

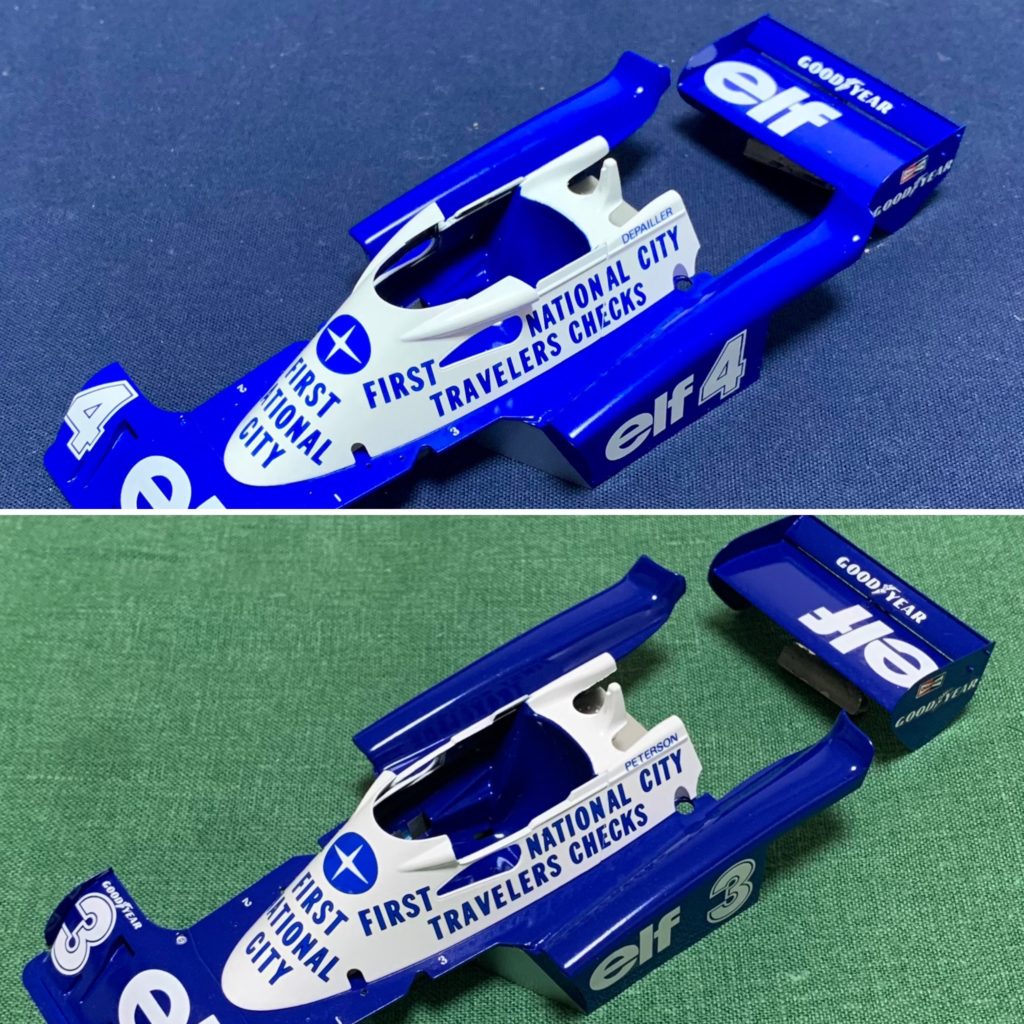

本塗装

前回同様、ボディ全体はフィニッシャーズのピュアブルーで、センターカウルはファンデーションホワイトを使用しました。

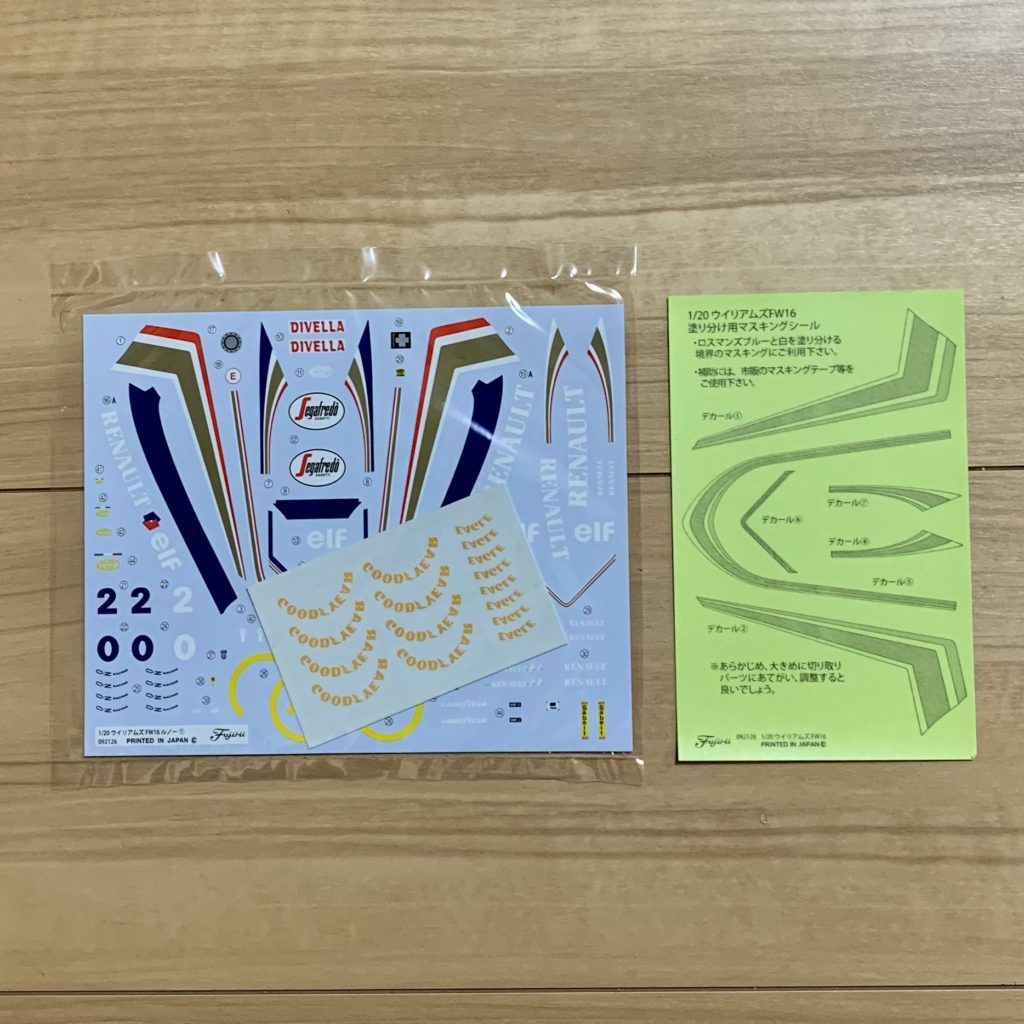

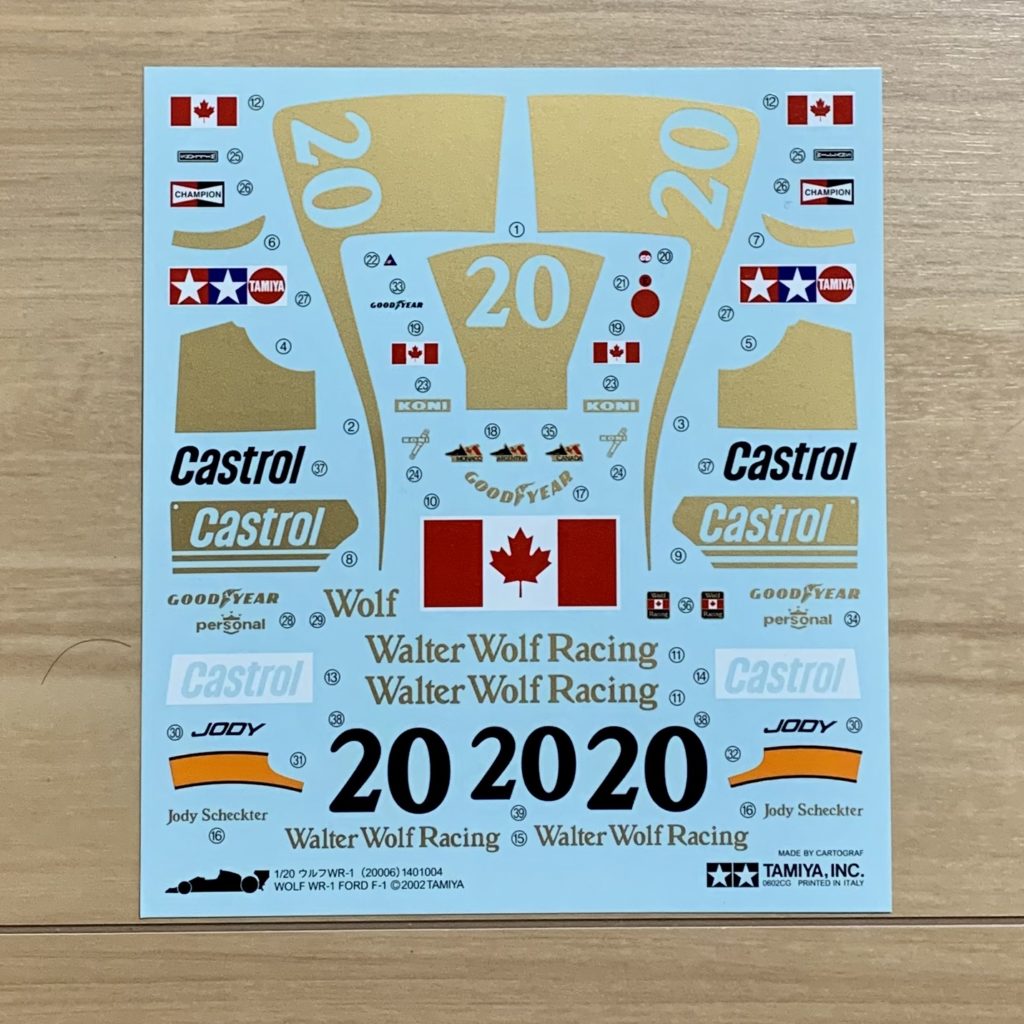

デカールはり

カウルのデカールは斜めにカットしてからはりつけ。クリアーをかけた時に浮いてこないようにマークセッターを使ってしっかりと乾燥させます。

クリア吹き

デカールが乾燥したら、余分なノリをふき取ってクリアー吹き。デカールが浮いてこないように最初は砂吹きをして、少しずつツヤを出していきます。P・デパイユ車とはゼッケン以外に微妙にマーキングが違います。

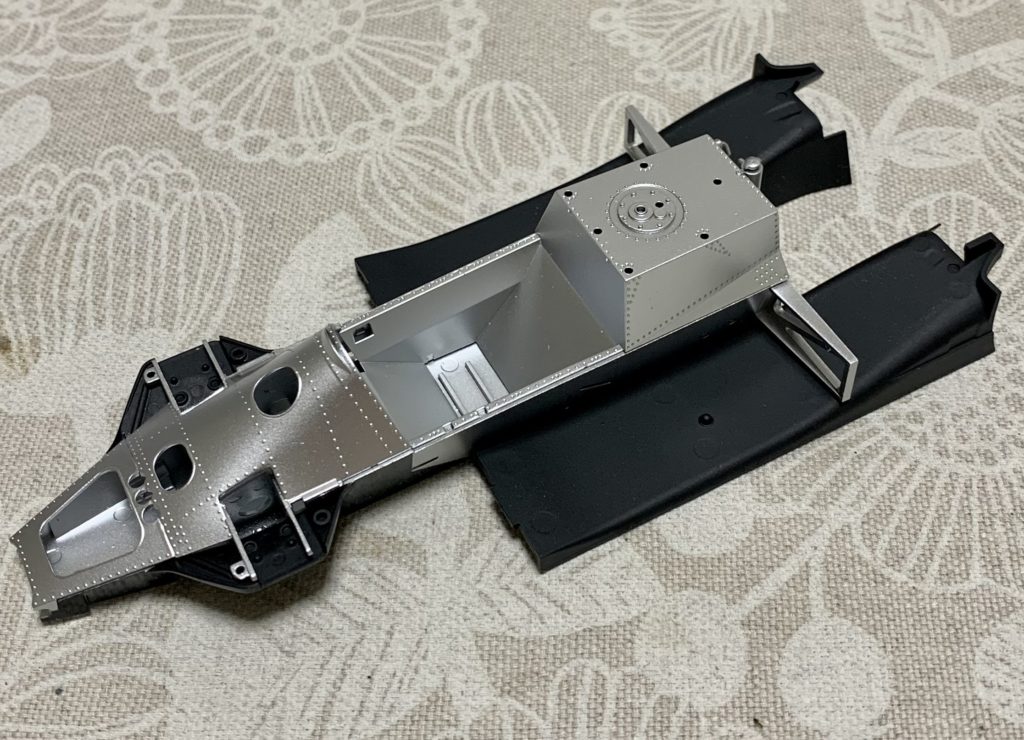

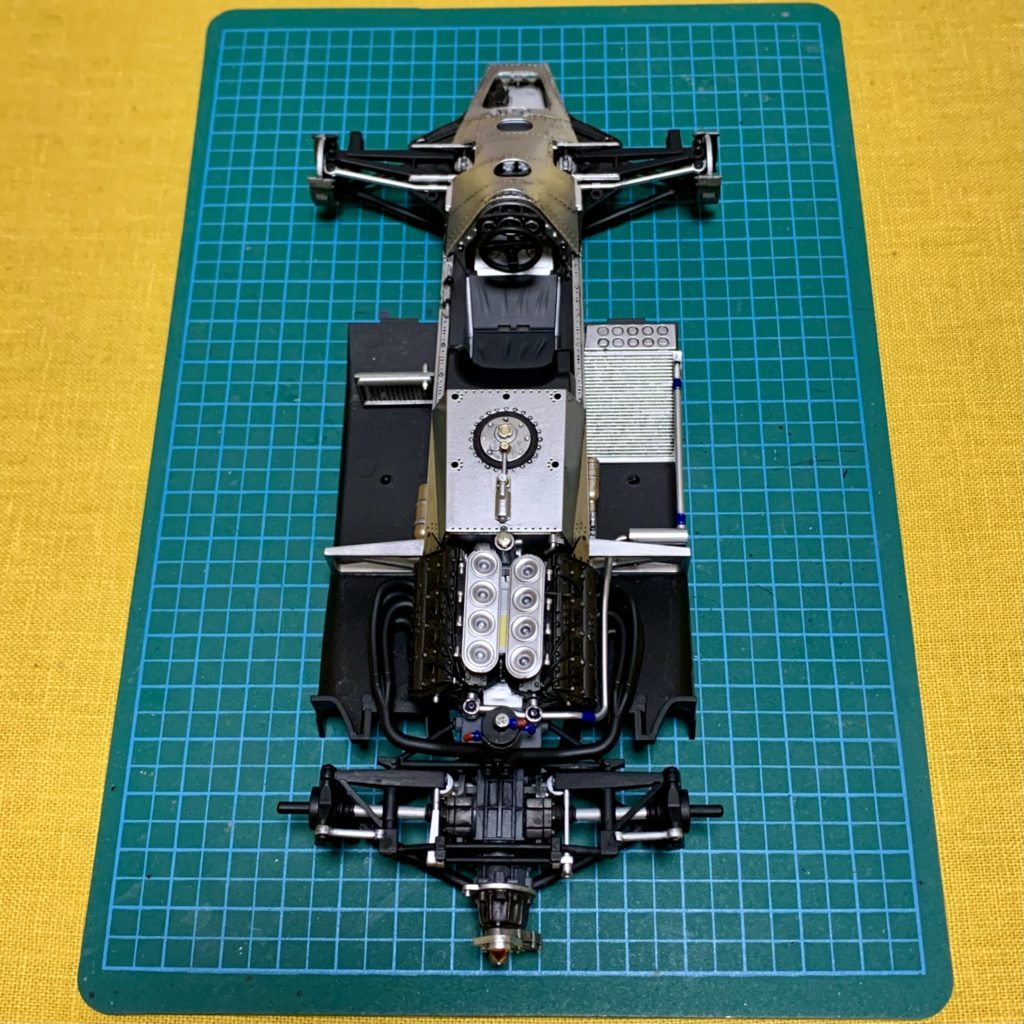

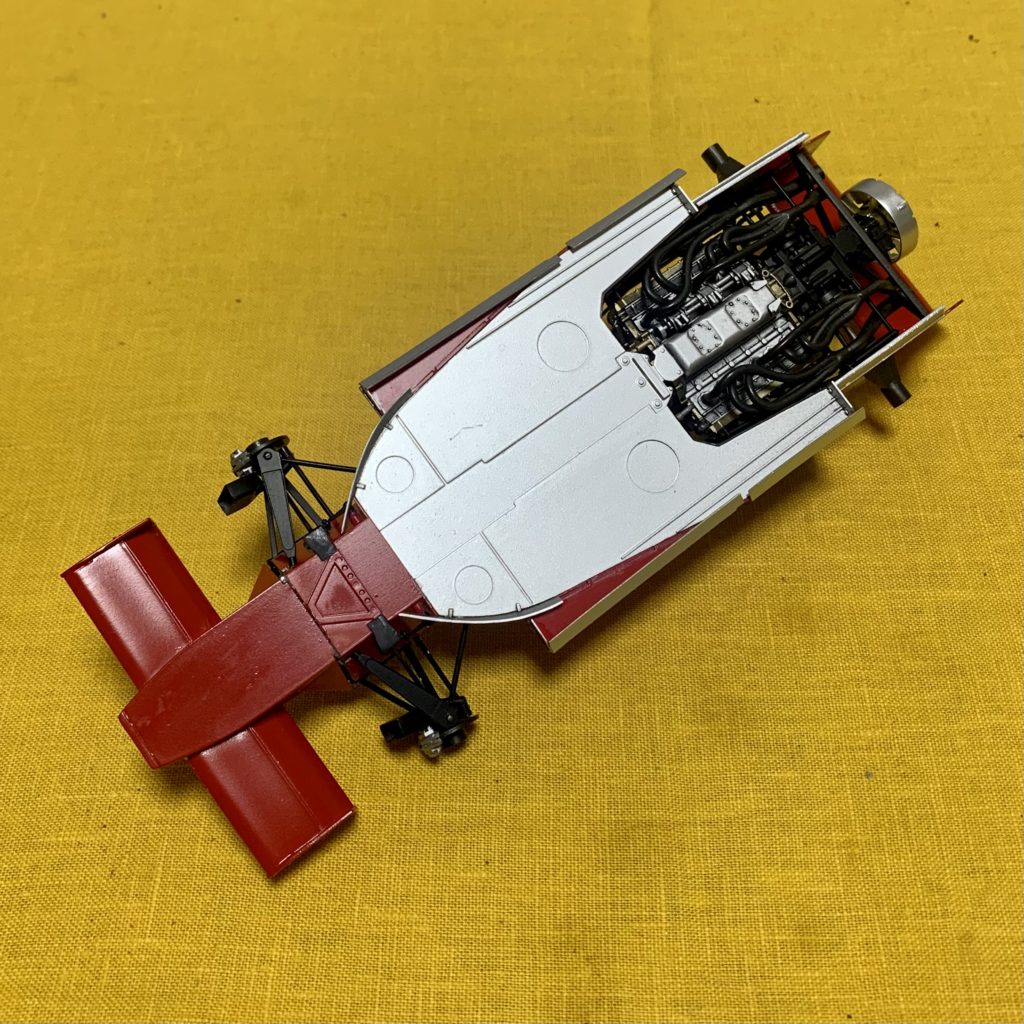

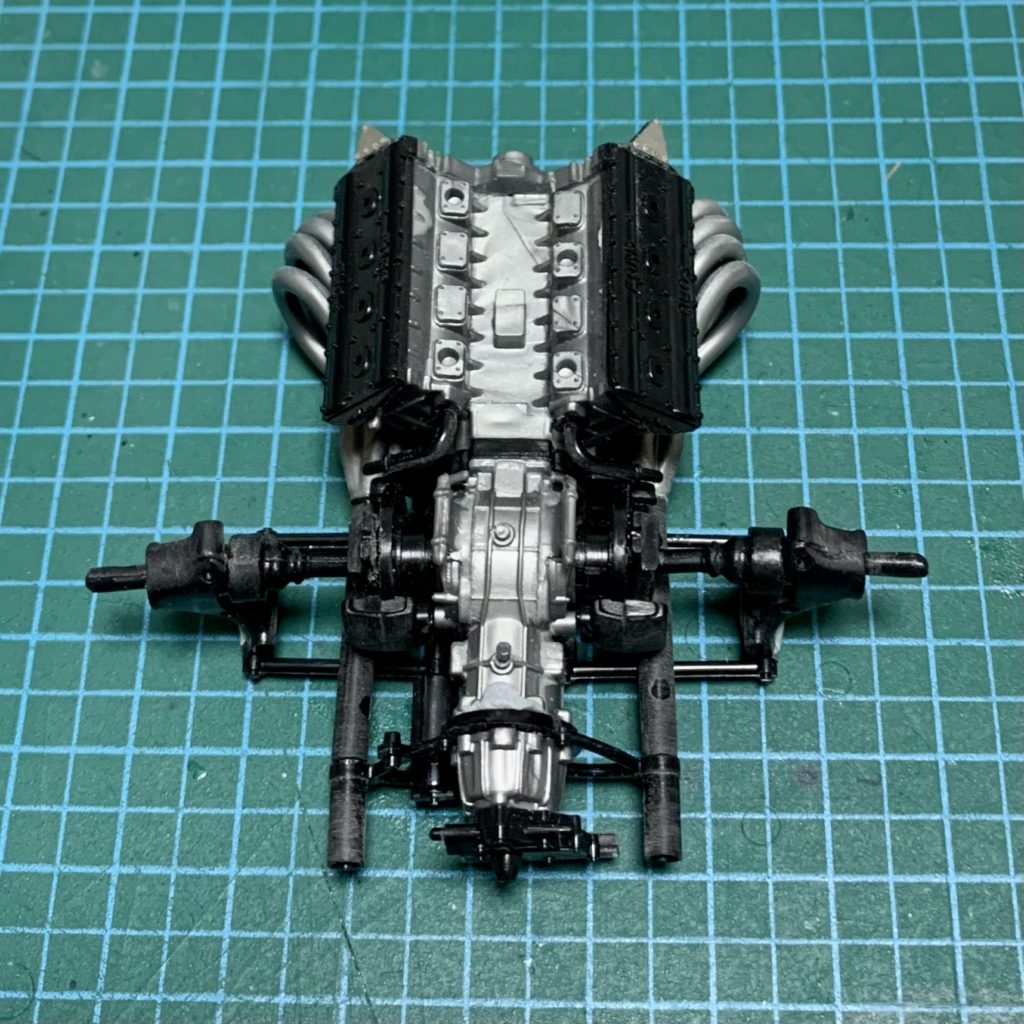

エンジン・ミッション・足回りの製作

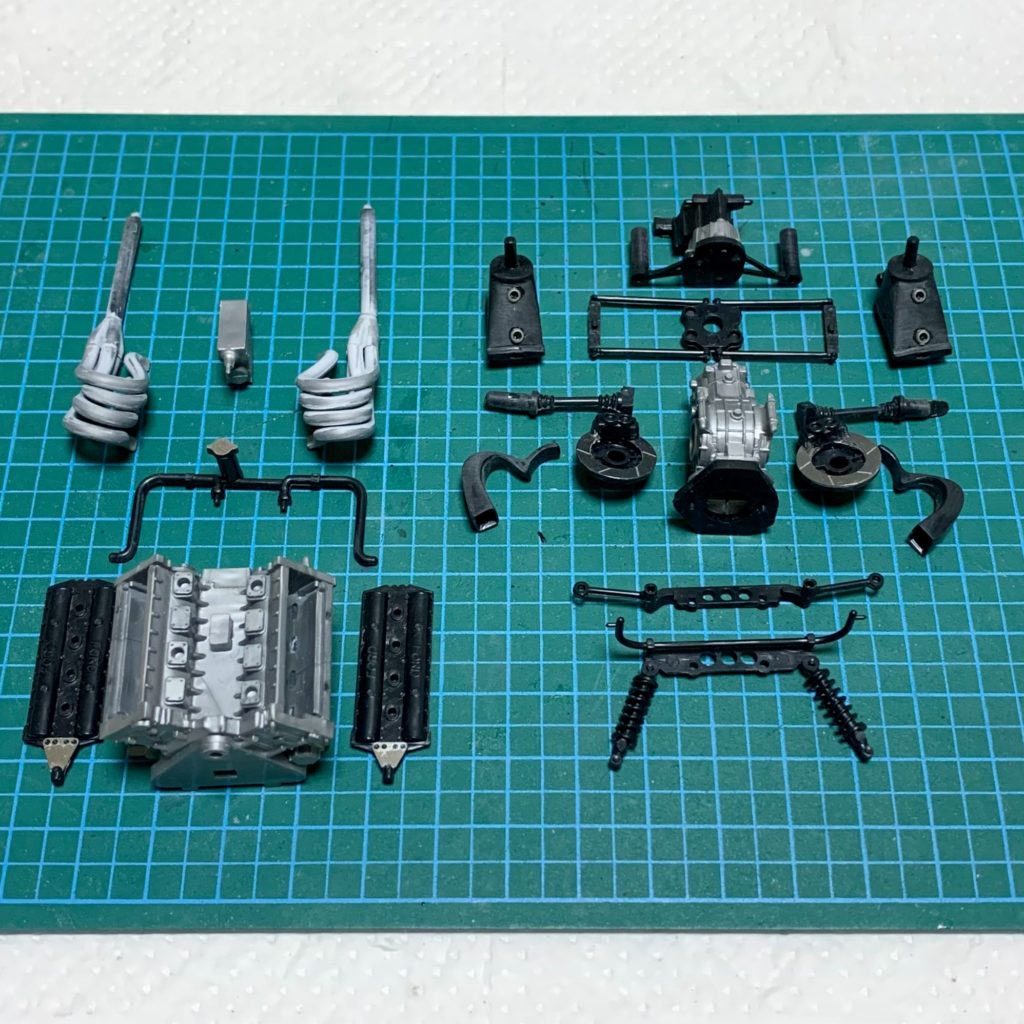

仮組み

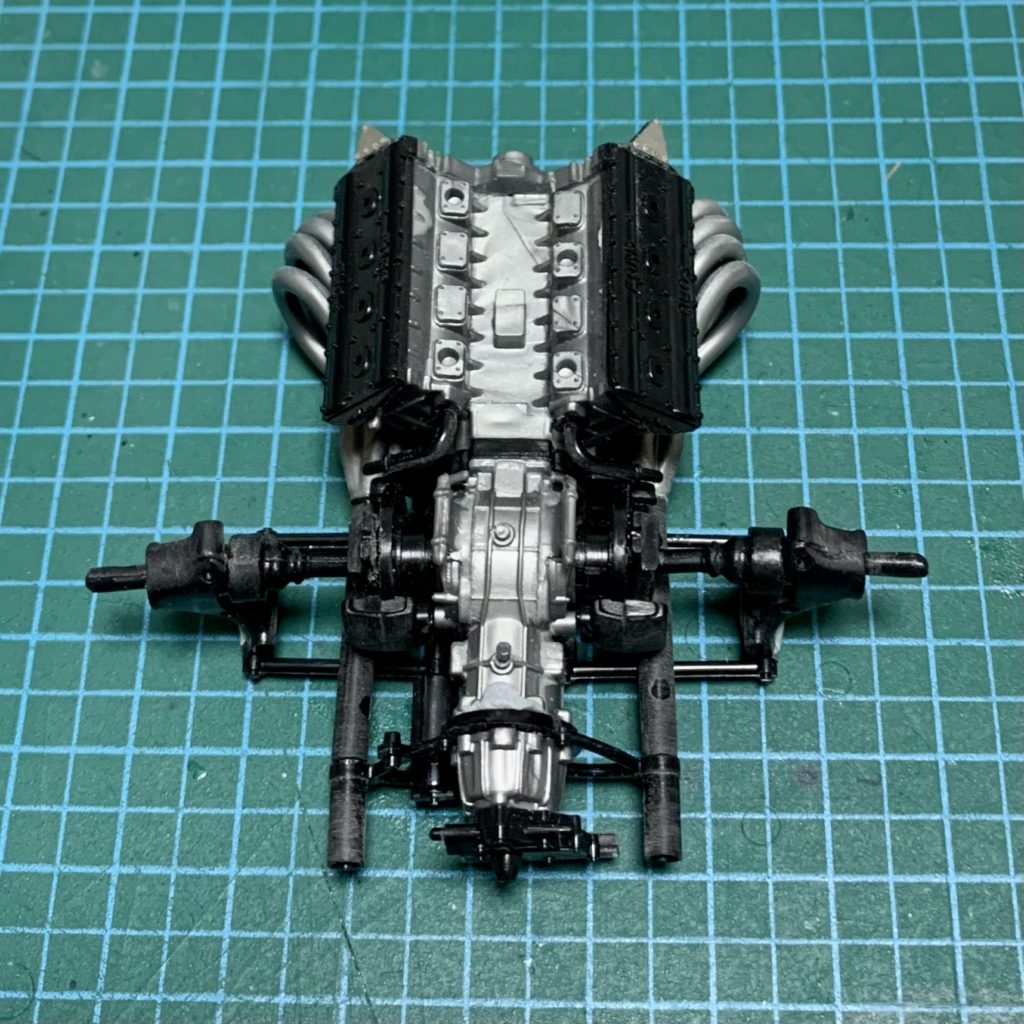

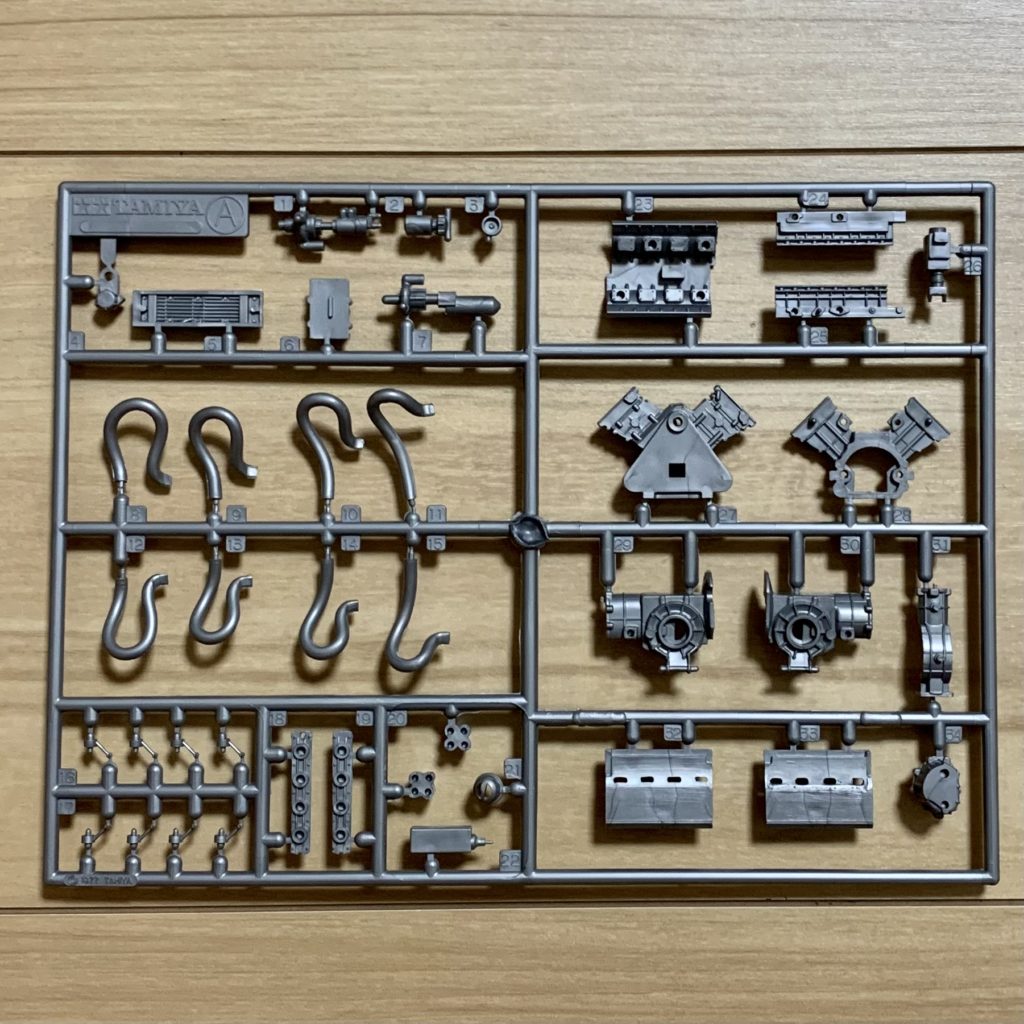

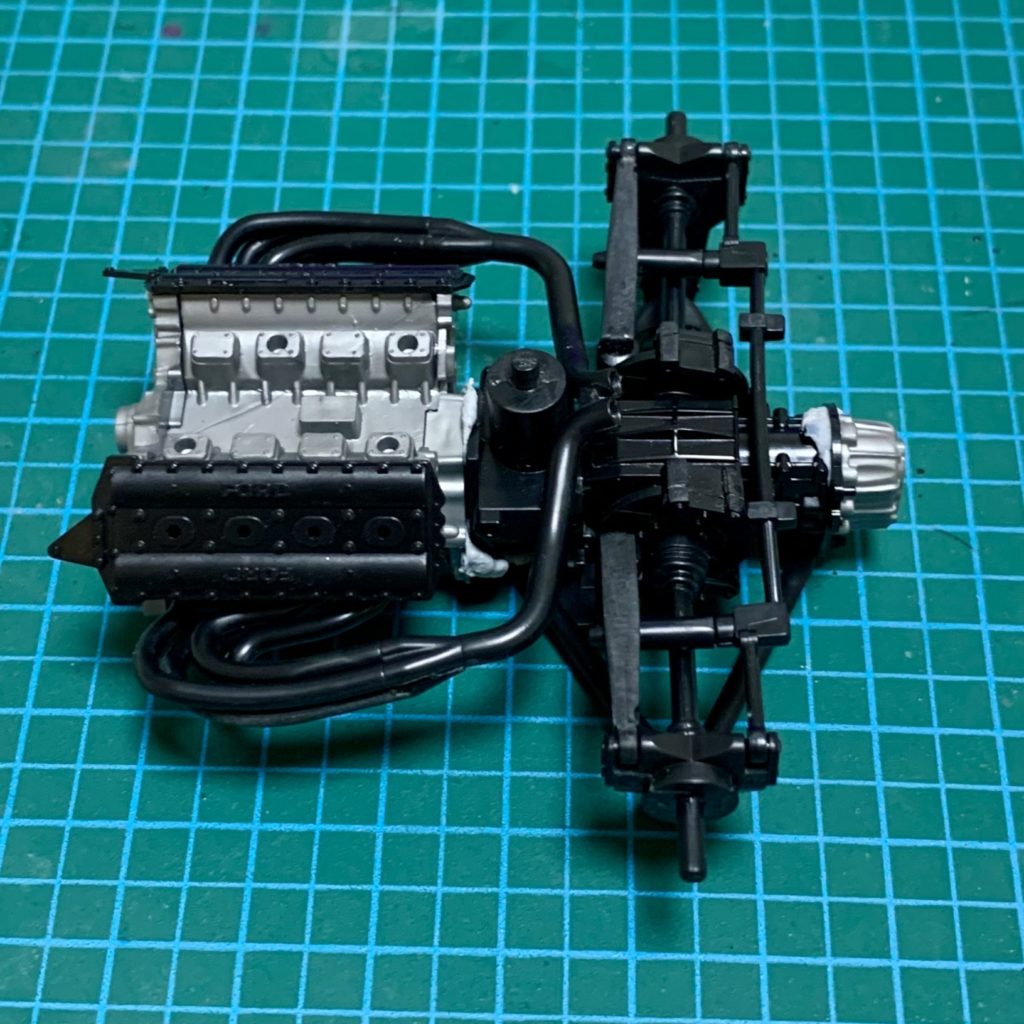

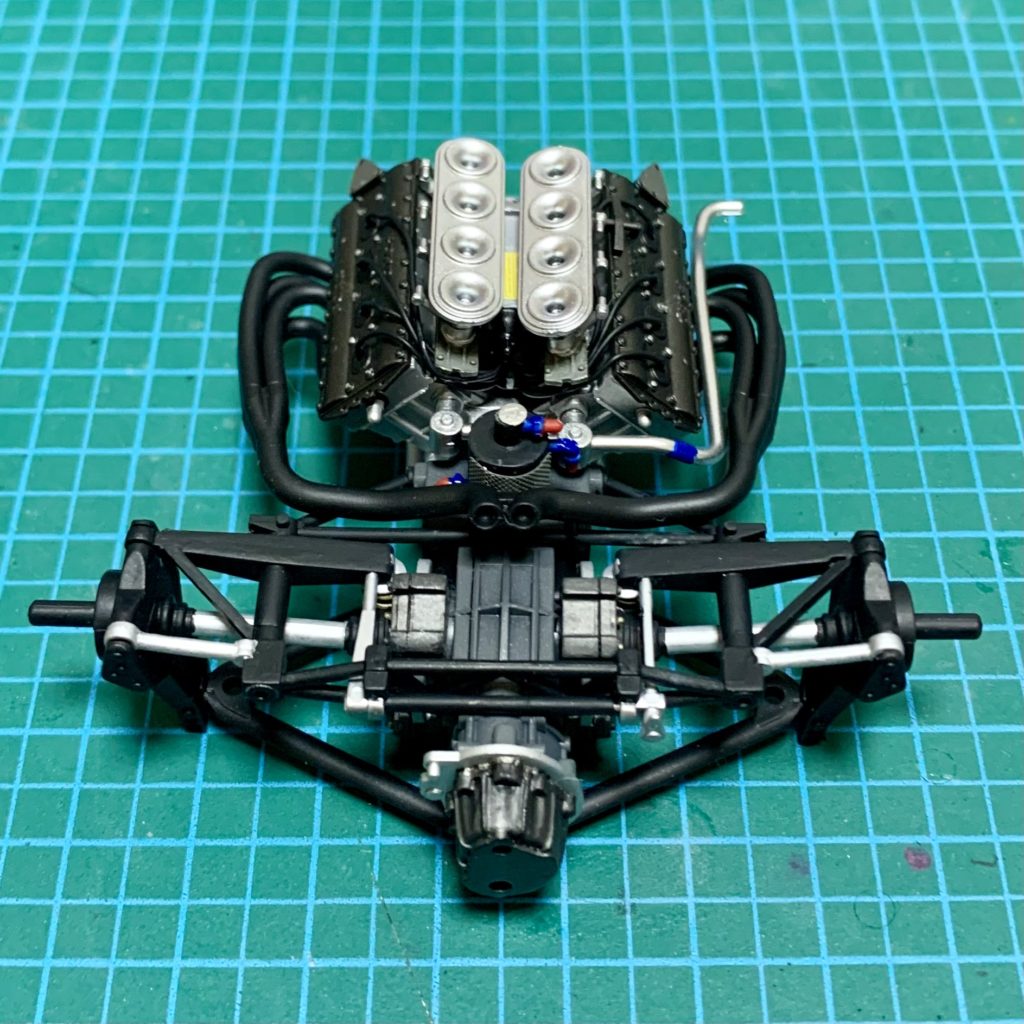

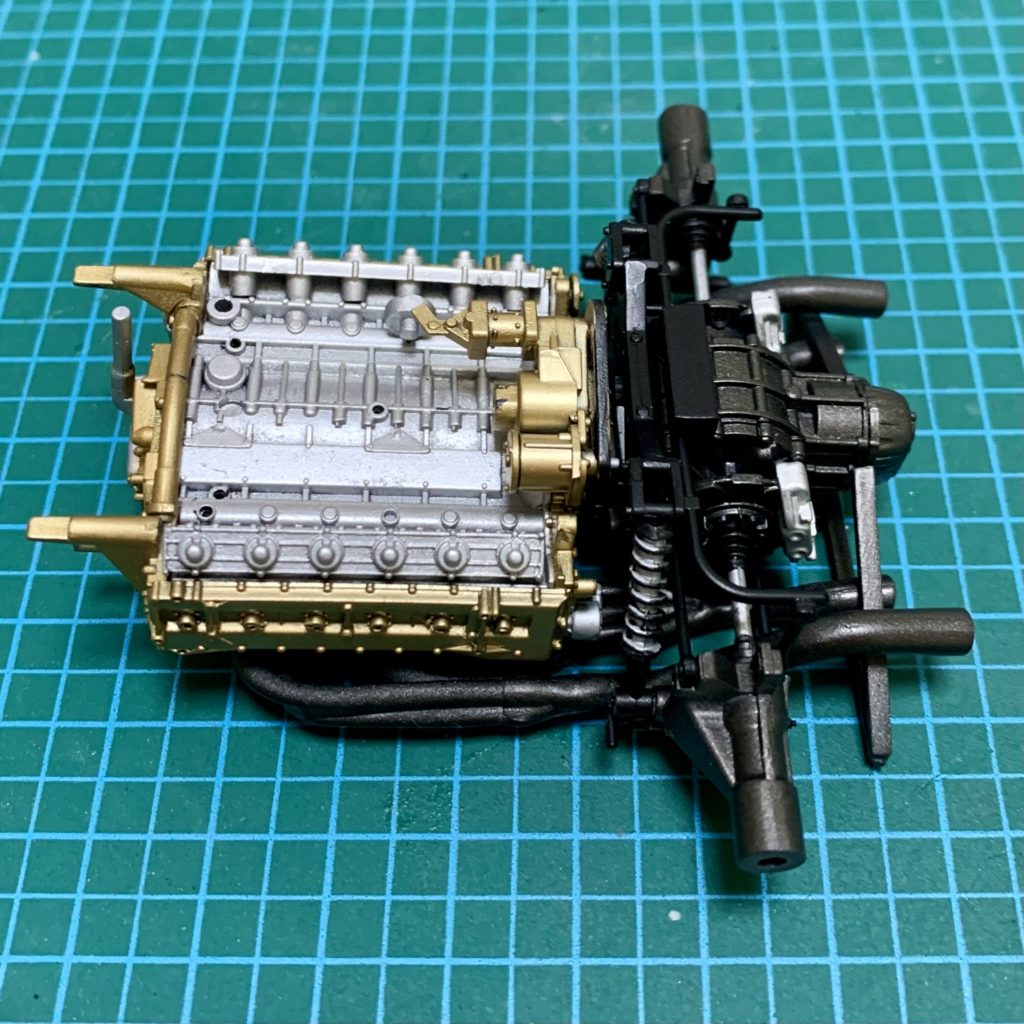

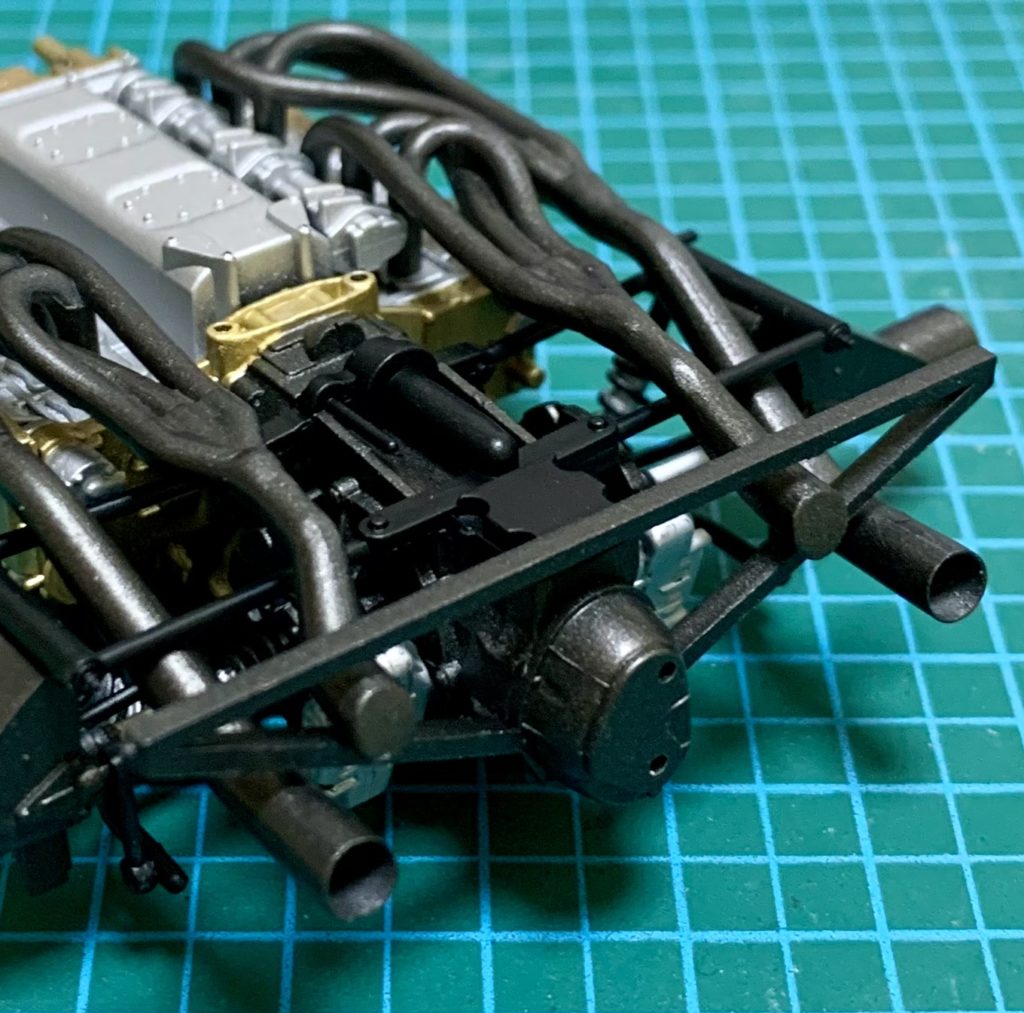

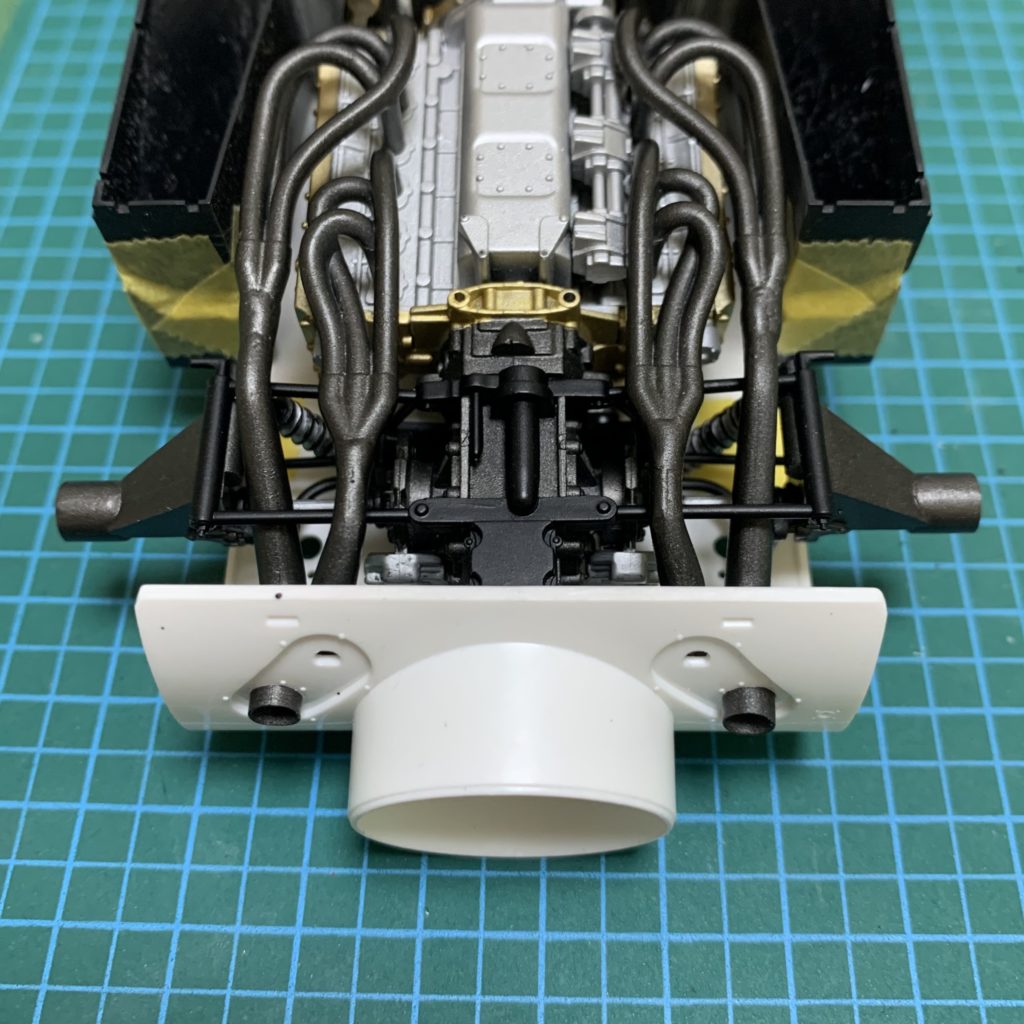

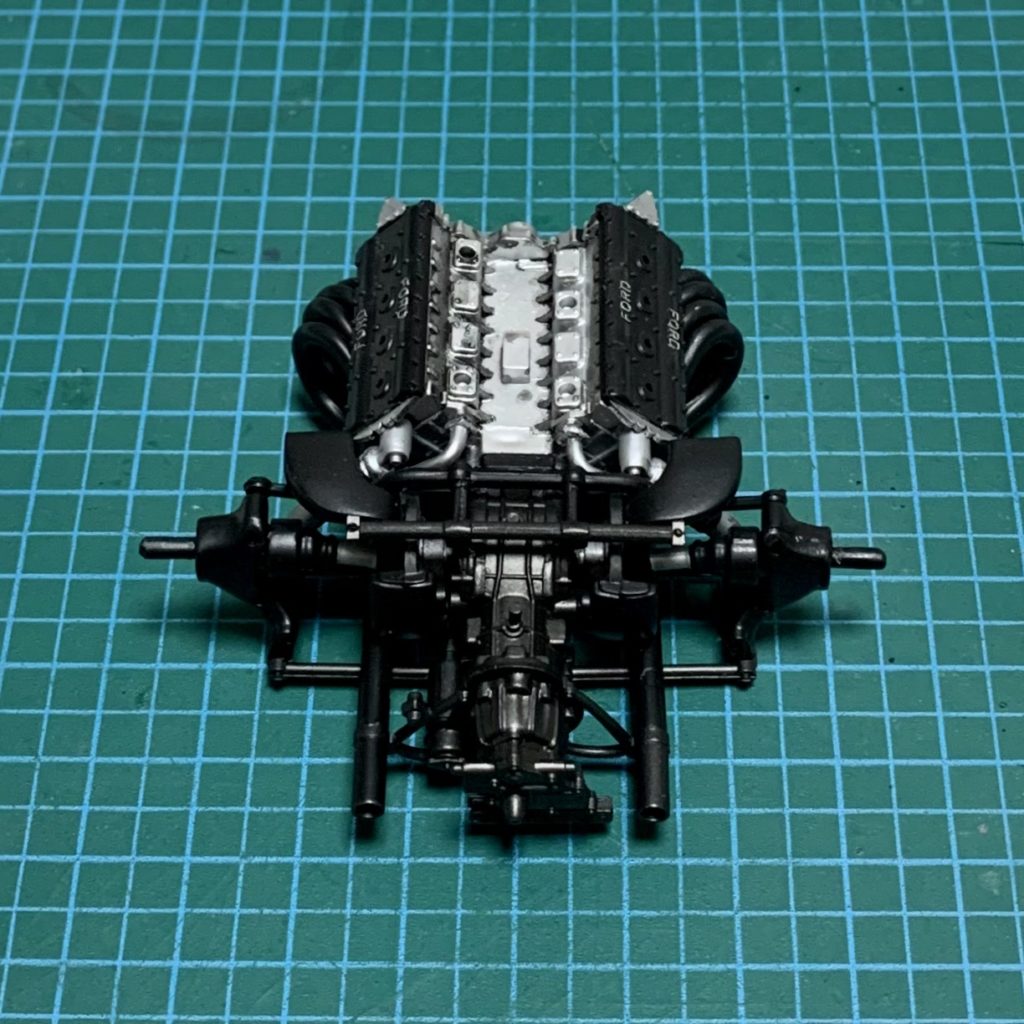

主要パーツを仮組み。タミヤのDFVエンジンの組み立ては4基目なのでサクサク進みました。

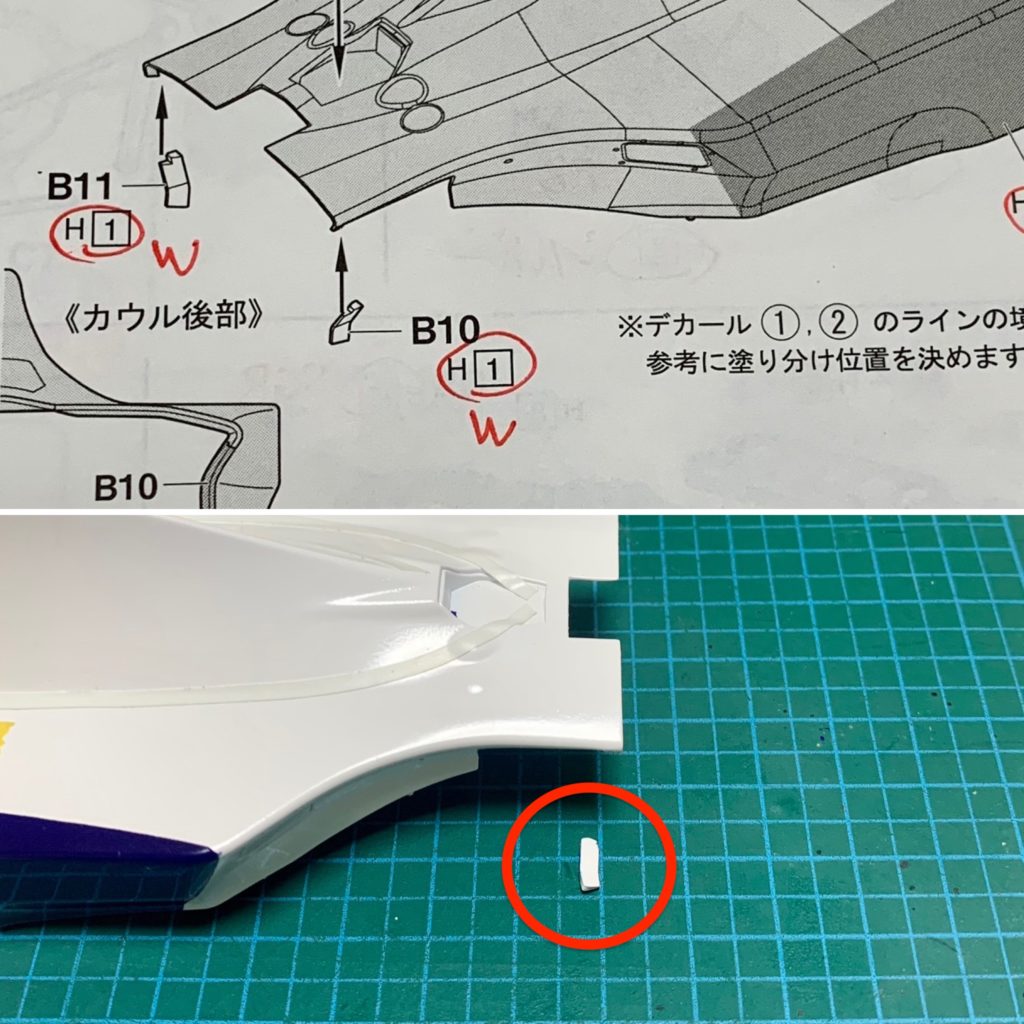

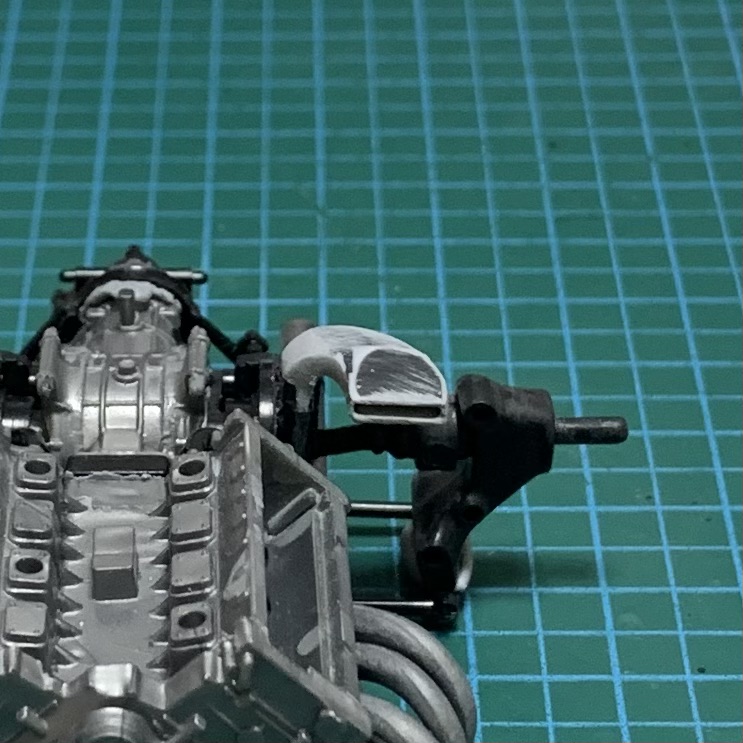

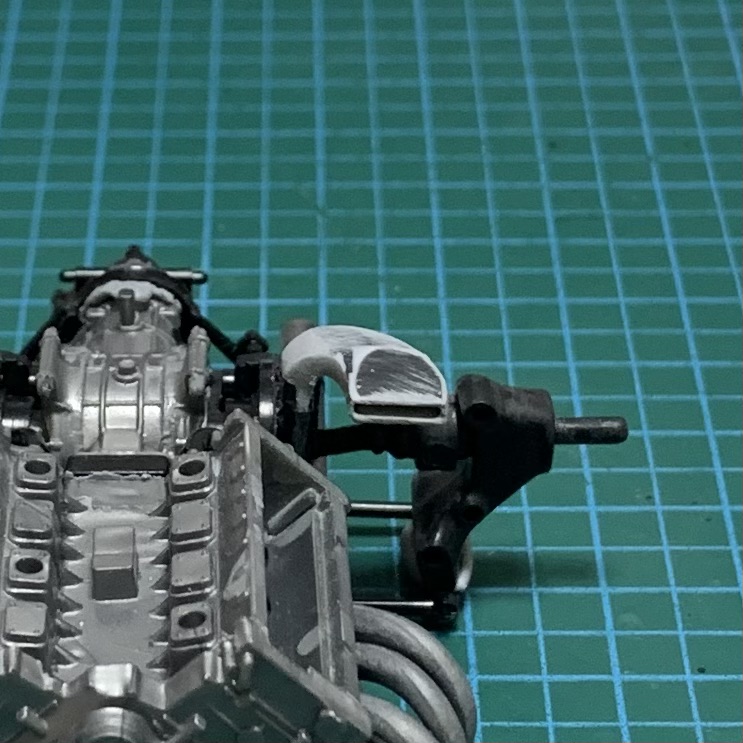

リアブレーキダクト

リアのブレークダクトは開口されていないので、0.3mmプラ板を箱組みして開口部を再現。キットのままでは開口部が狭くてあまり目立たないので、高さを上下に0.3mmほど広げました。

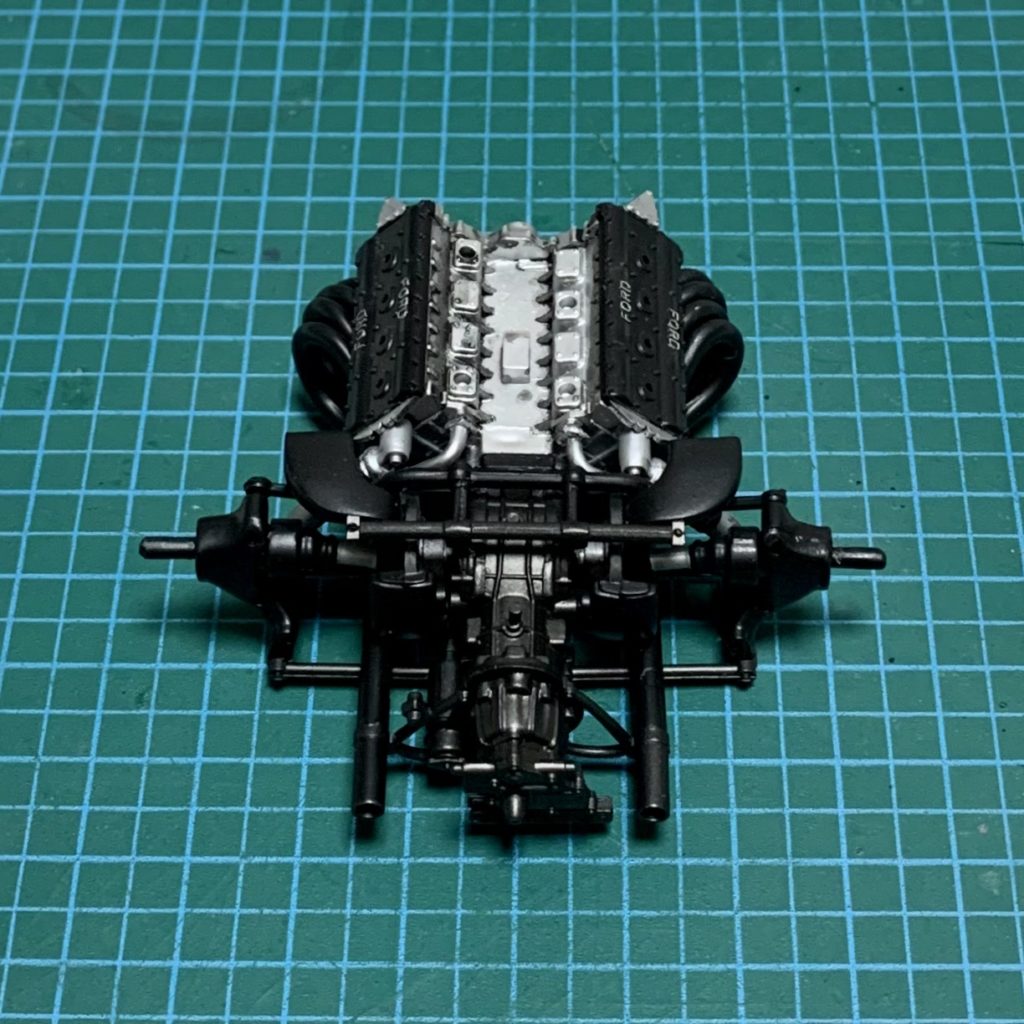

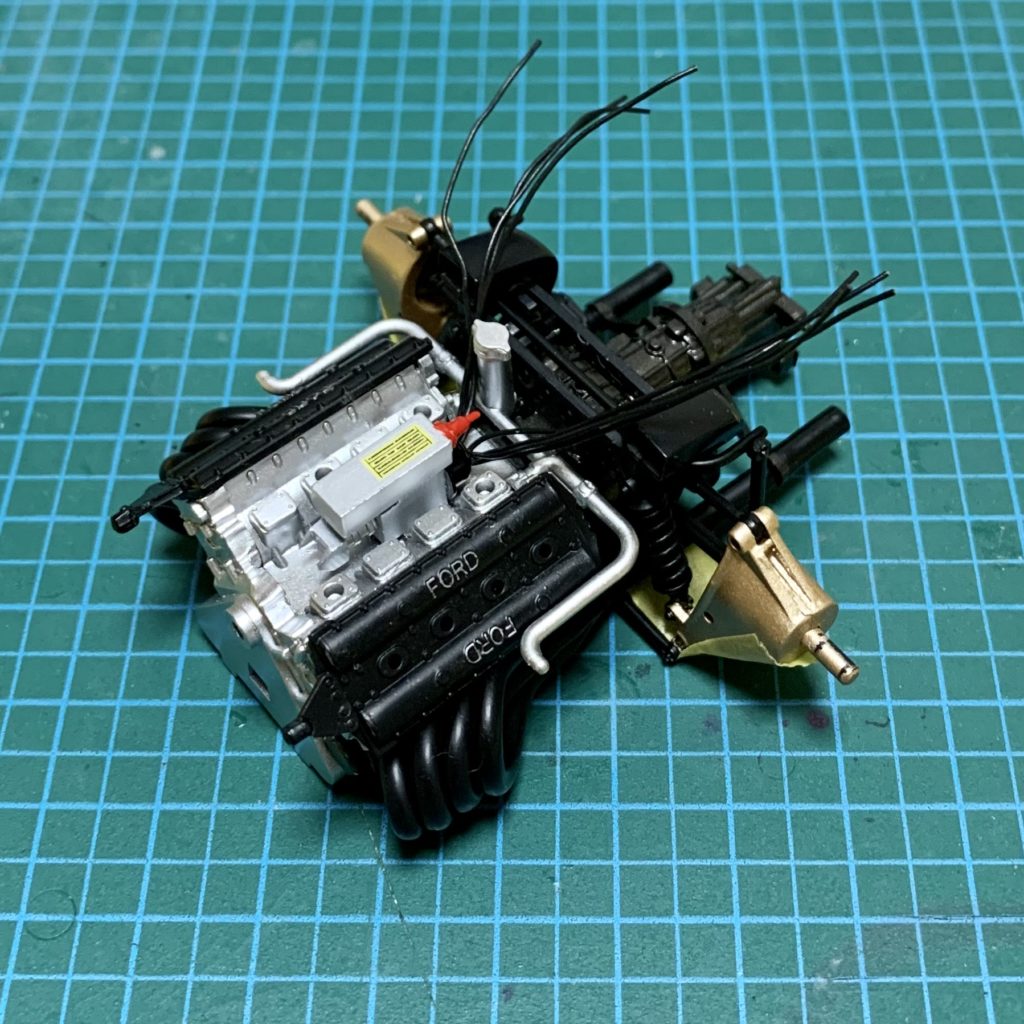

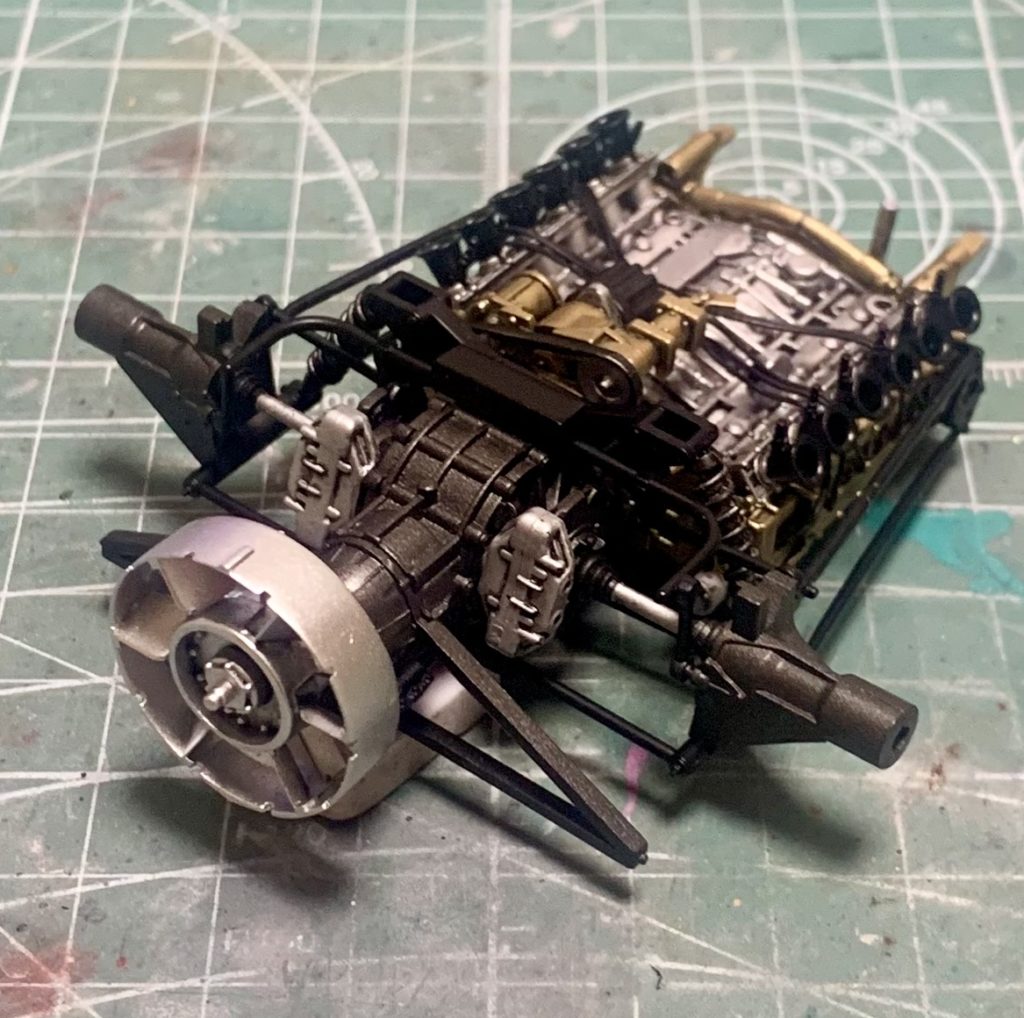

エンジン完成

ボディのクリア乾燥待ちの間にエンジン、ミッション、リアサス等を製作。シルバー、セミグロスブラック、黒鉄色で塗り分けました。

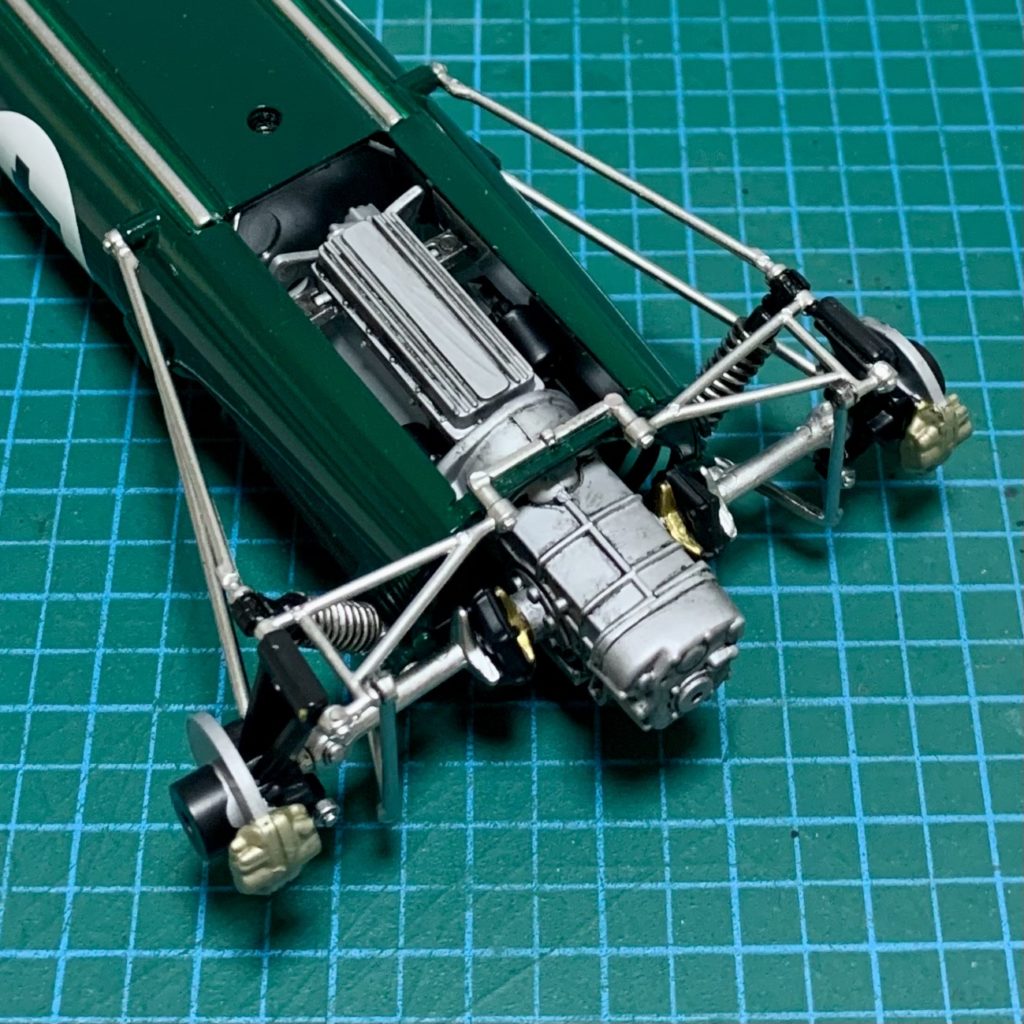

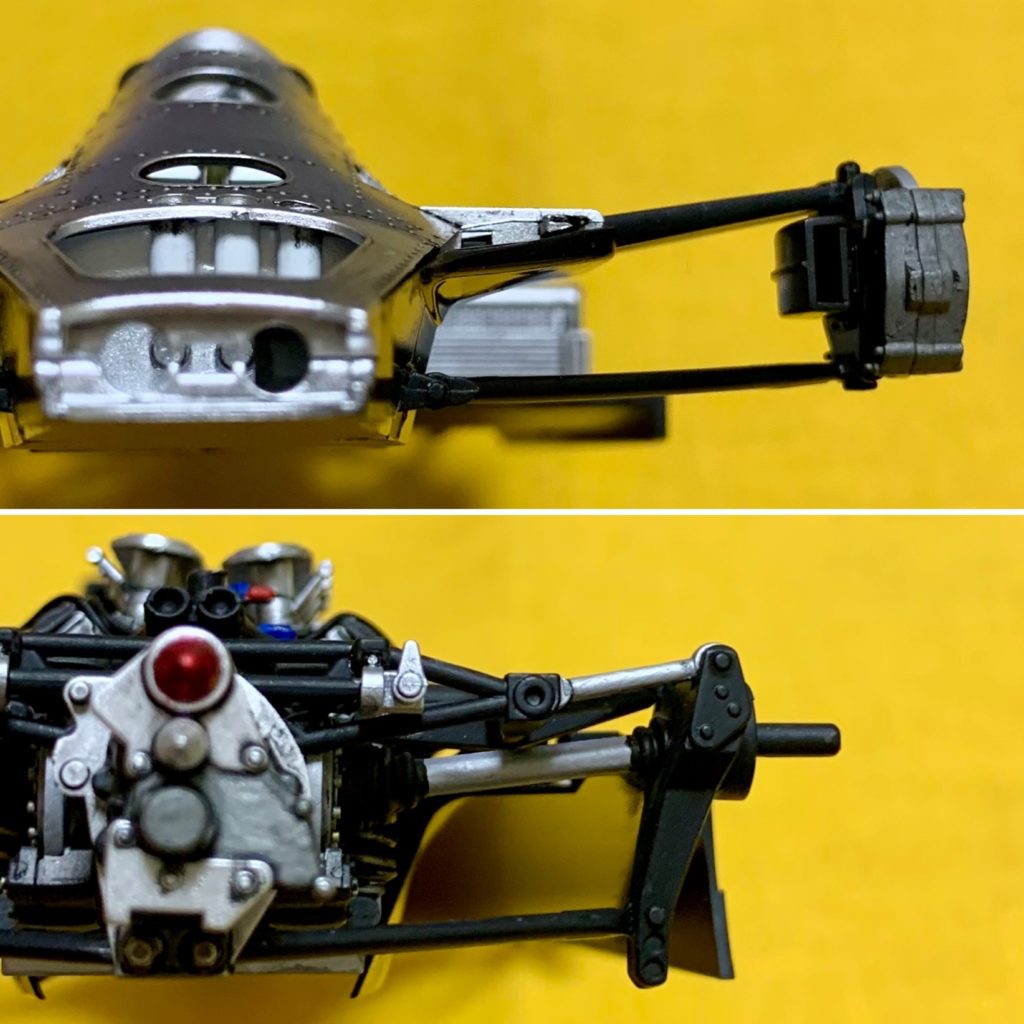

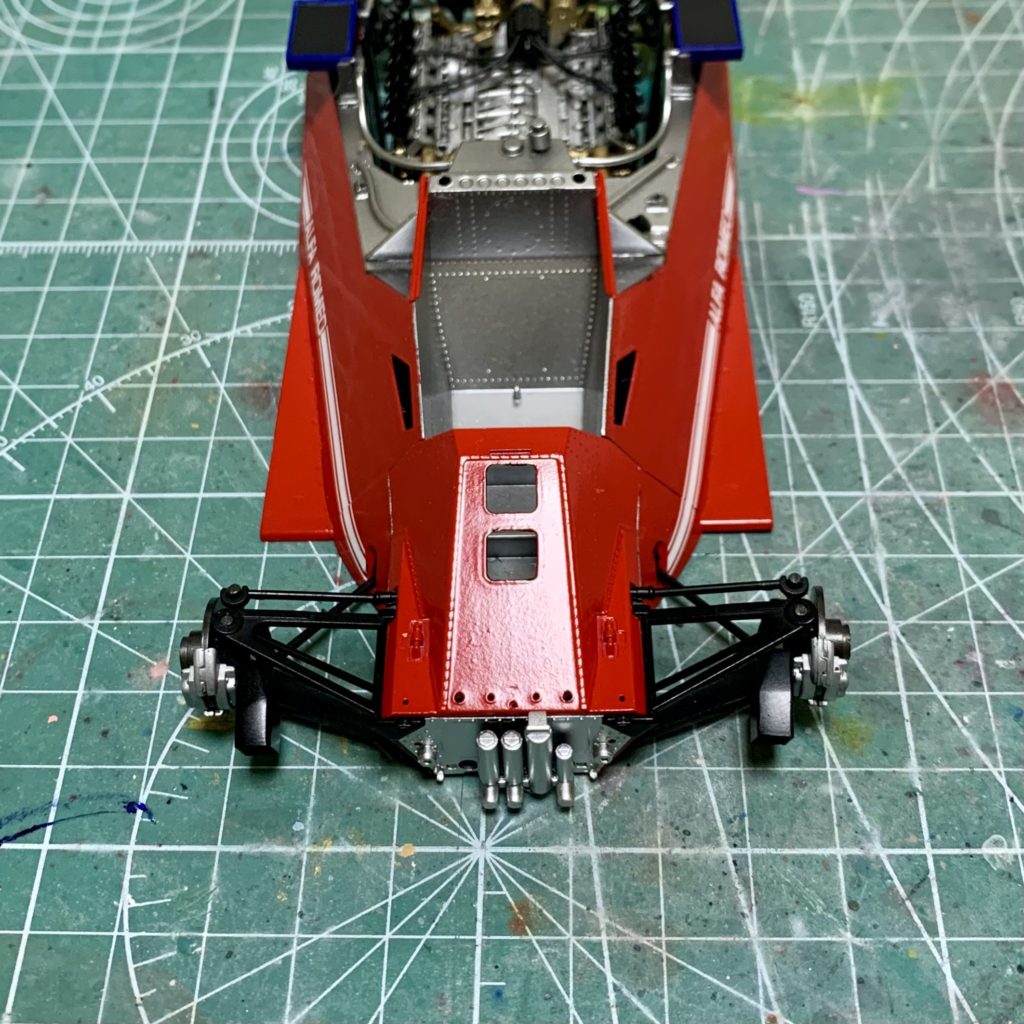

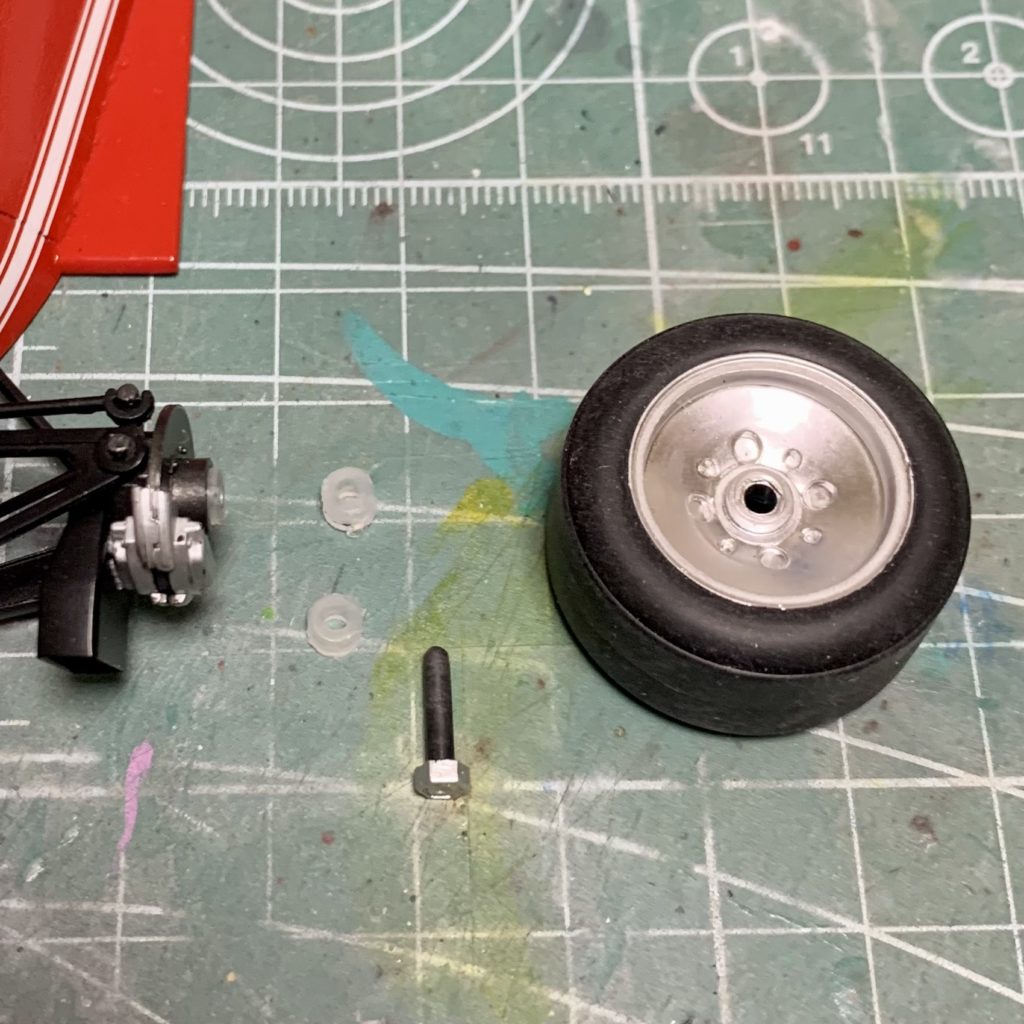

フロントサス完成

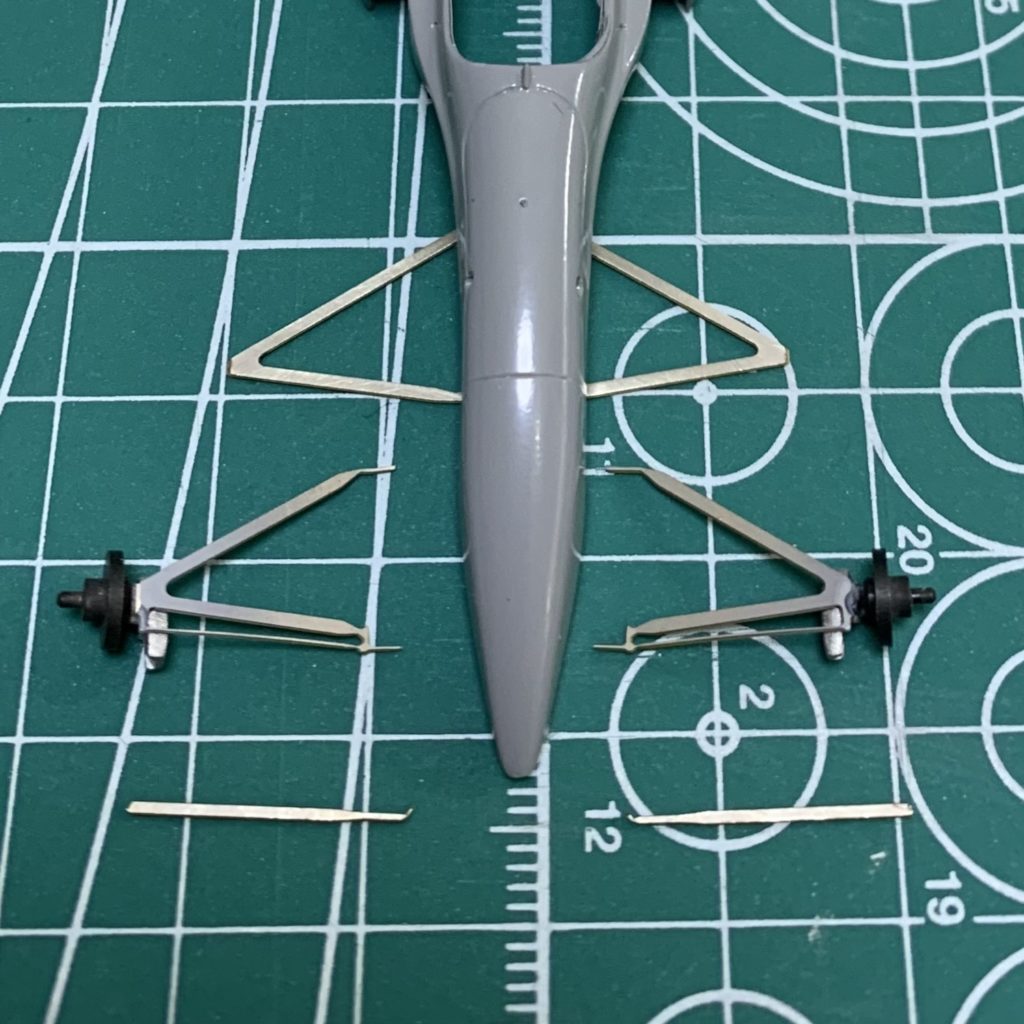

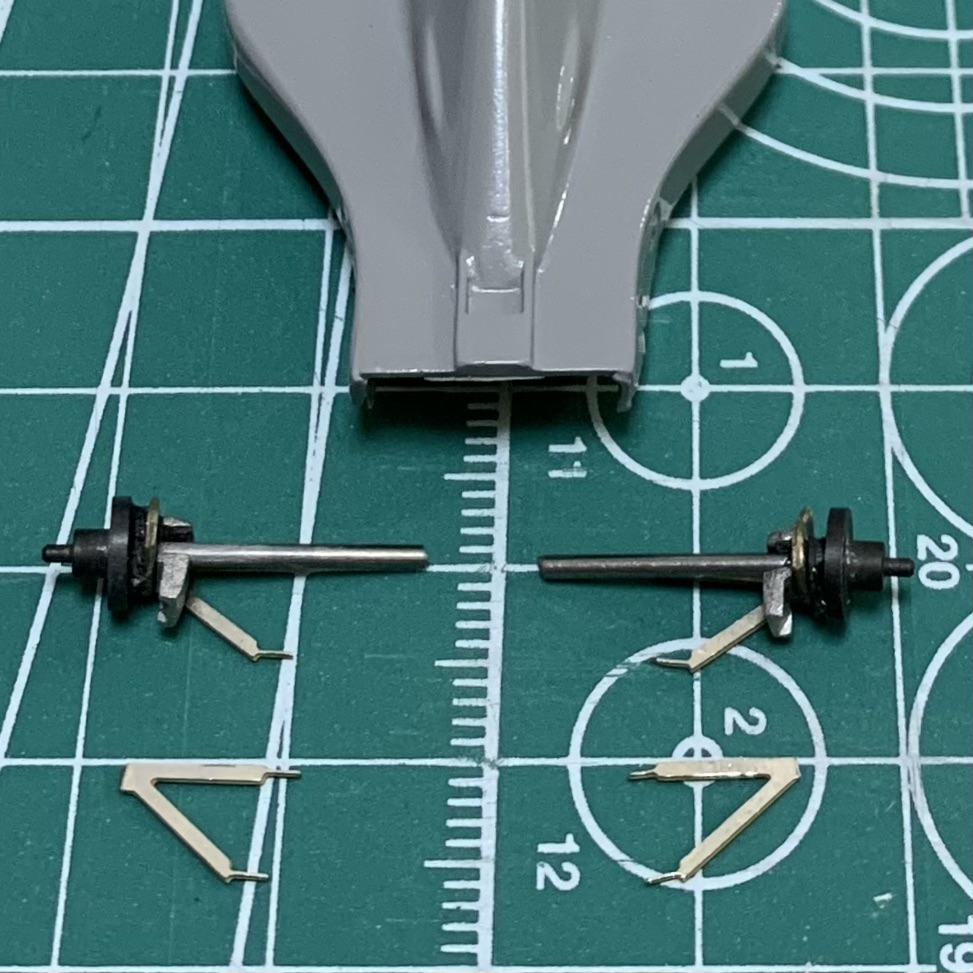

P34のいちばんのウリ、フロント四輪を支えるサスペンション。パーツ数が多く複雑なのでシャーシにきちんと取り付けできるか確認しながら組み立て。残念ながら左右にステアリングすることはできません。

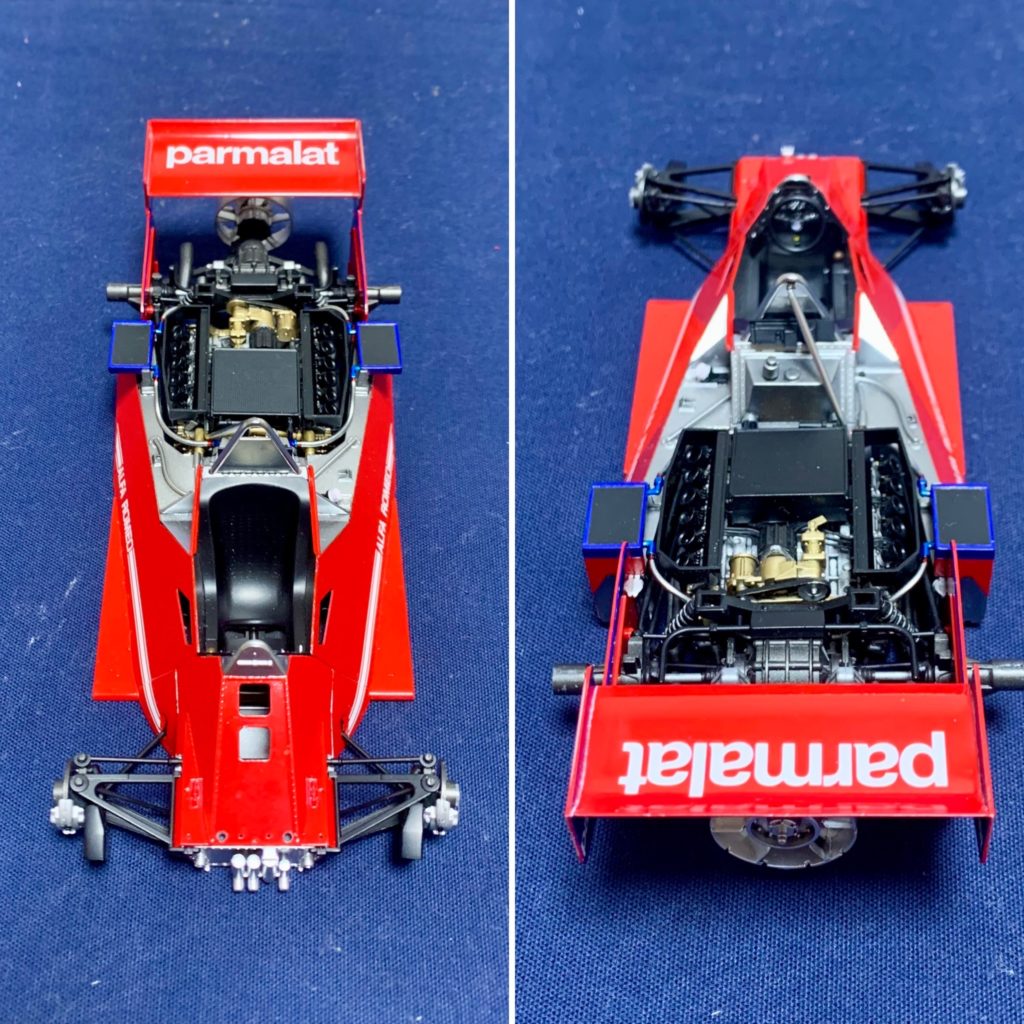

エンジン・足回りの組み立て

ボディの研ぎ出し、ツヤ出しが終わったので、ようやくエンジンと足回りを接着。ここで失敗するときちんと接地しなくなるで、慎重に水平を出します。

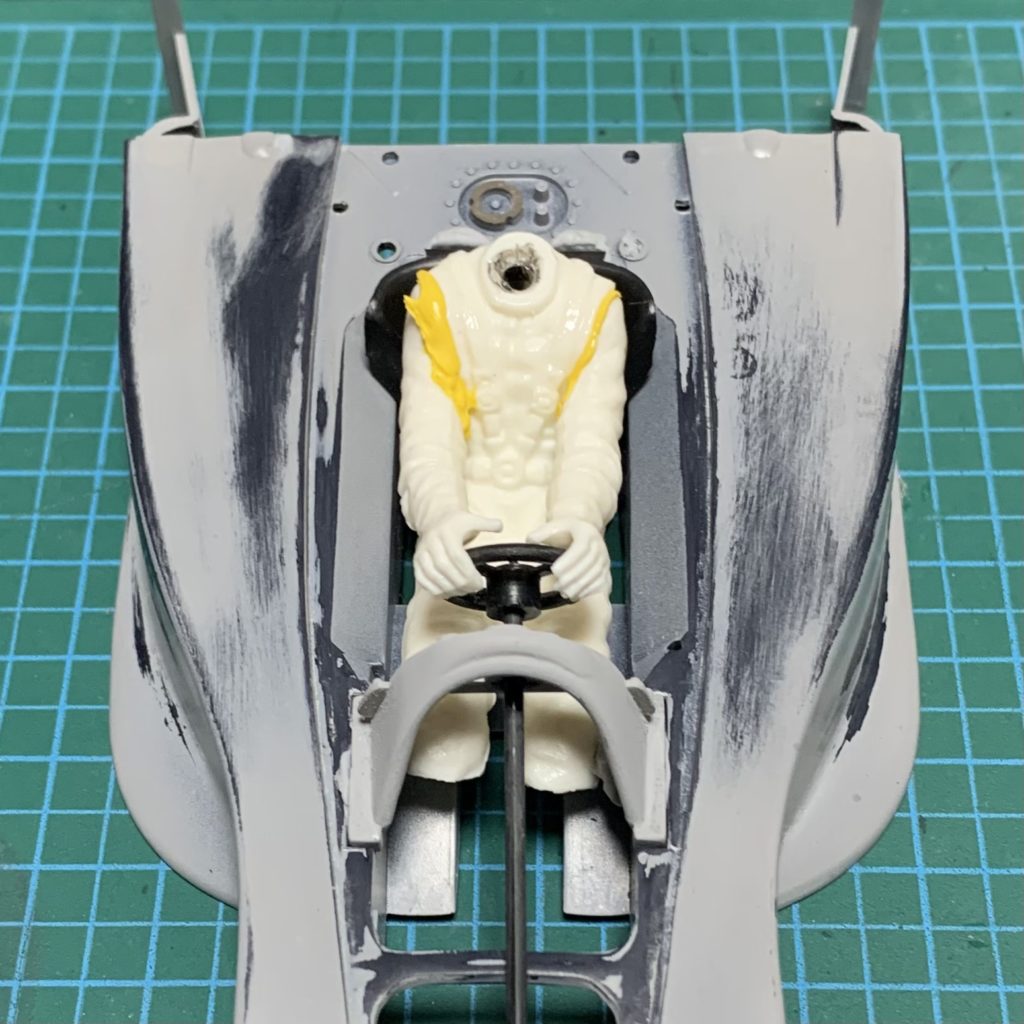

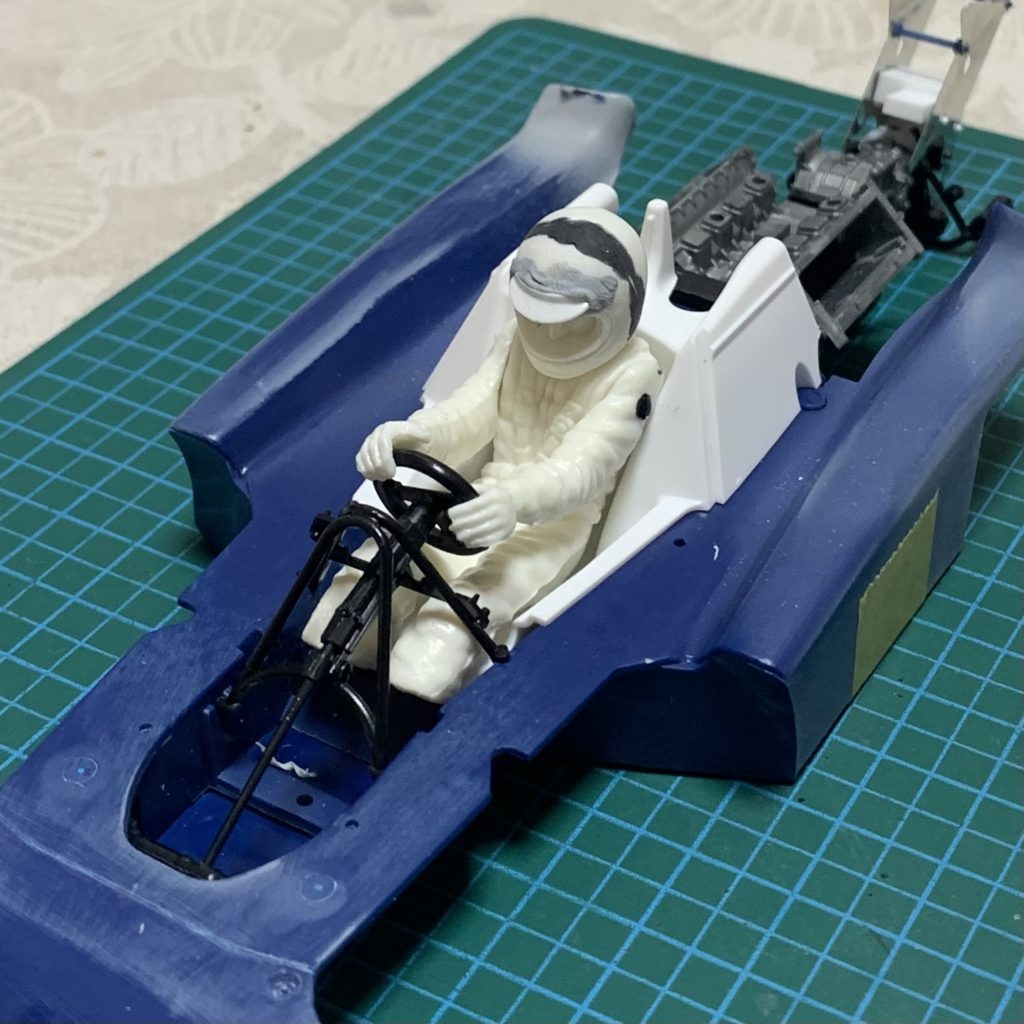

コクピット・フロント回りの組み立て

コクピットパーツ、スタビライザーなどを組み込み。77年仕様ではスタビライザーがシャーシの上に移動していますが、これはR・ピーターソンの足が長くて引っかかるための改良で、走行性能的には特に意味がないそうです。(⌒-⌒; )

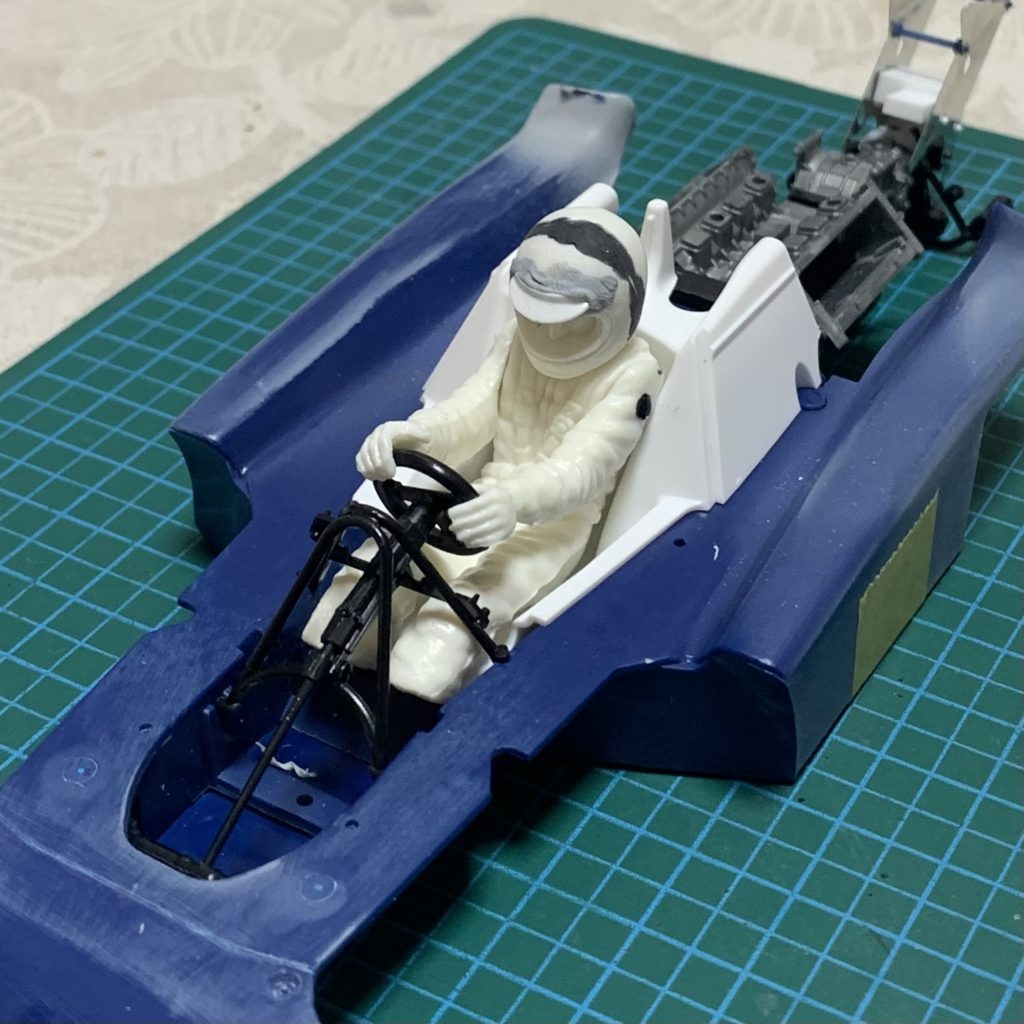

R・ピーターソンの製作

仮組み

頭部、両腕に真鍮線を埋め込んで仮組み。実際にコクピットに座らせて腕の位置を調整します。

スーツの塗装

スーツ部をガイアノーツの「サーフェイサーEVOスカイブルー」で塗装。本来下地に使う塗料ですが、色合いがいい感じなのでそのままいかします。

細部の塗装

グローブ、シートベルトなどを塗り分け。ヘルメットはボディと同じフィニッシャーズのピュアブルーで塗装しました。

デカールはり

スーツ部分にシャドーを入れてデカールを貼り付け。デカールは車体用、ドライバー用の2種類が付属しますが、なぜかドライバー用のものは劣化がひどくはりつけに苦労しました。

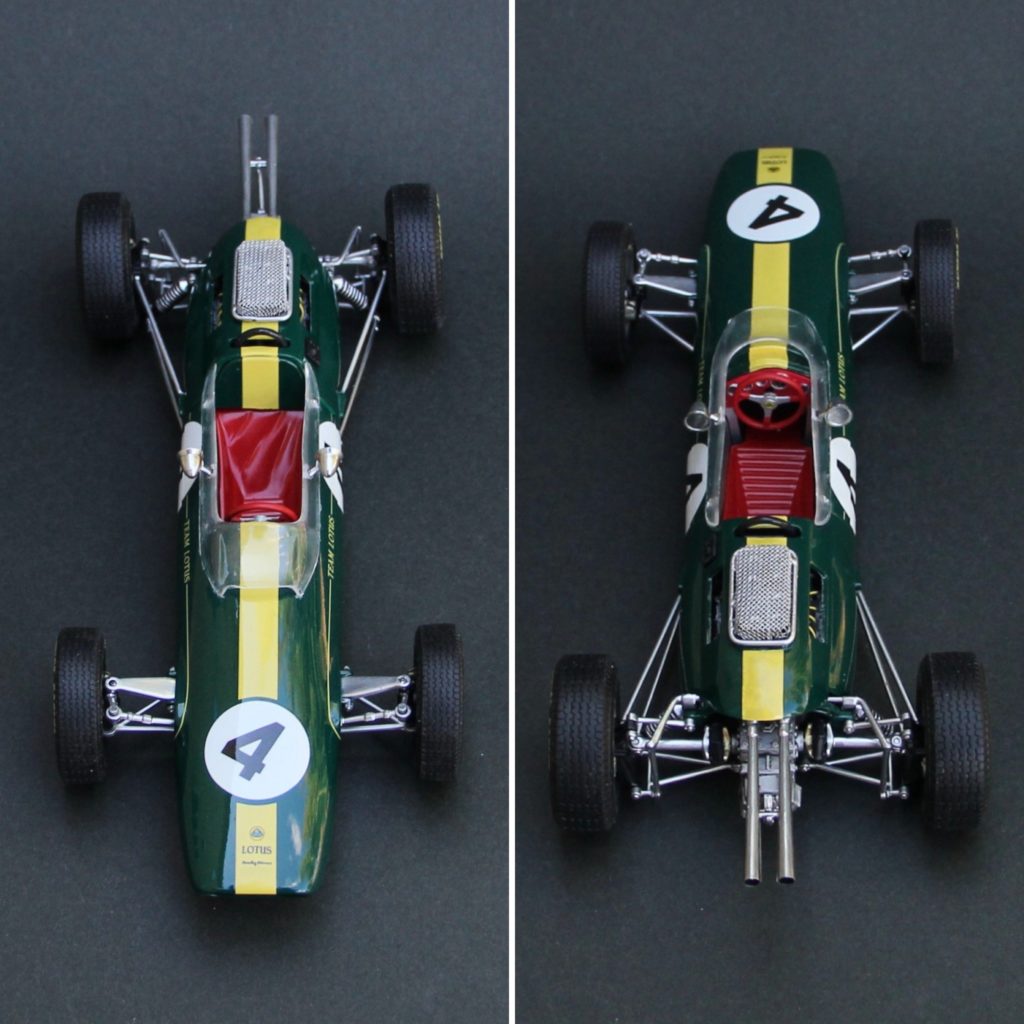

完成!

0.2mmの透明プラ板で自作したシールドを接着して完成。R・ピーターソン以外ではあまり見ないヒサシつきのフルフェイスヘルメットです。