2023年9月完成

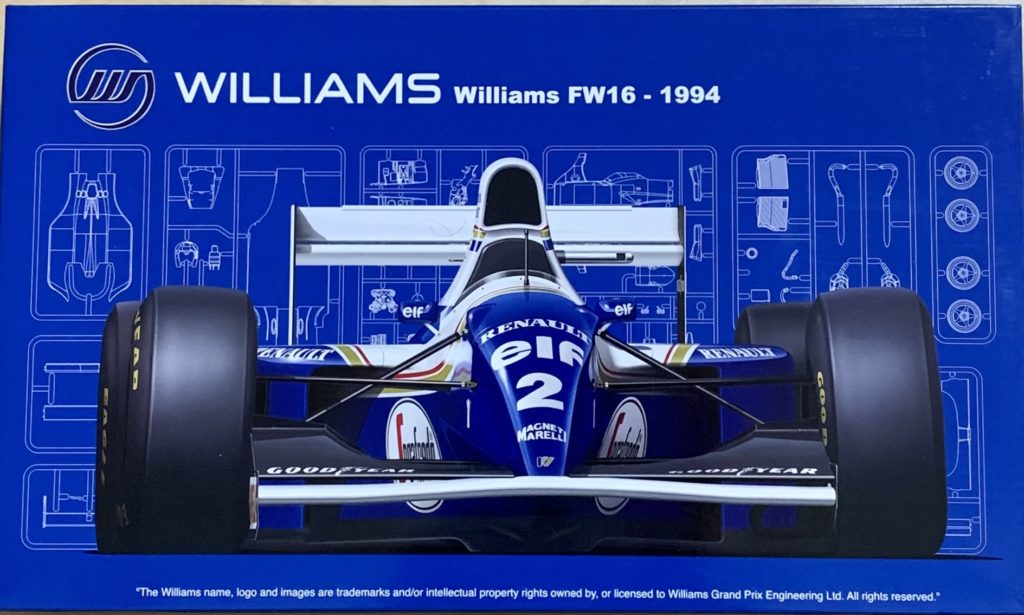

F1シリーズ第6弾は依頼品のウィリアムズ FW16。かえる工房はフラットボトム規定ができた頃からF1に興味を失い、90年代以降のF1マシンを製作するのは実は初体験だったりします。(^_^;)

この頃のF1はアクティブサスペンション、ABS、トラクションコントロールといったハイテク全盛時代でしたが、突然のレギュレーション変更でハイテク装備を失ったFW16は苦戦し、サンマリノGPでアイルトン・セナが事故死するという悲劇に遭いながらもコンストラクターズタイトルを獲得したマシンです。

製作記録

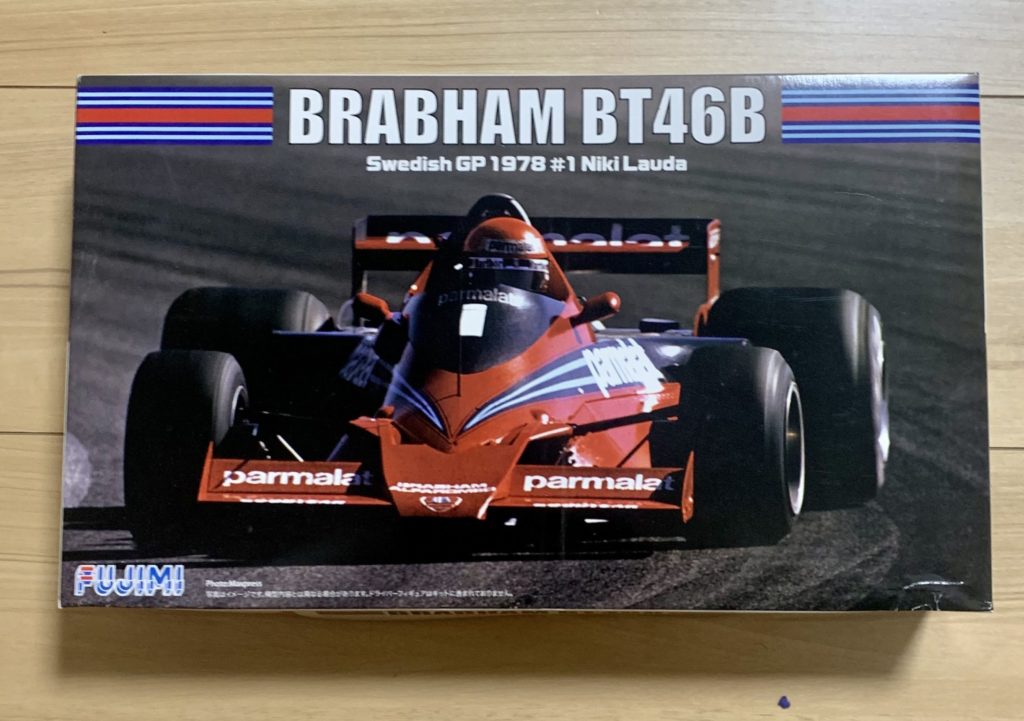

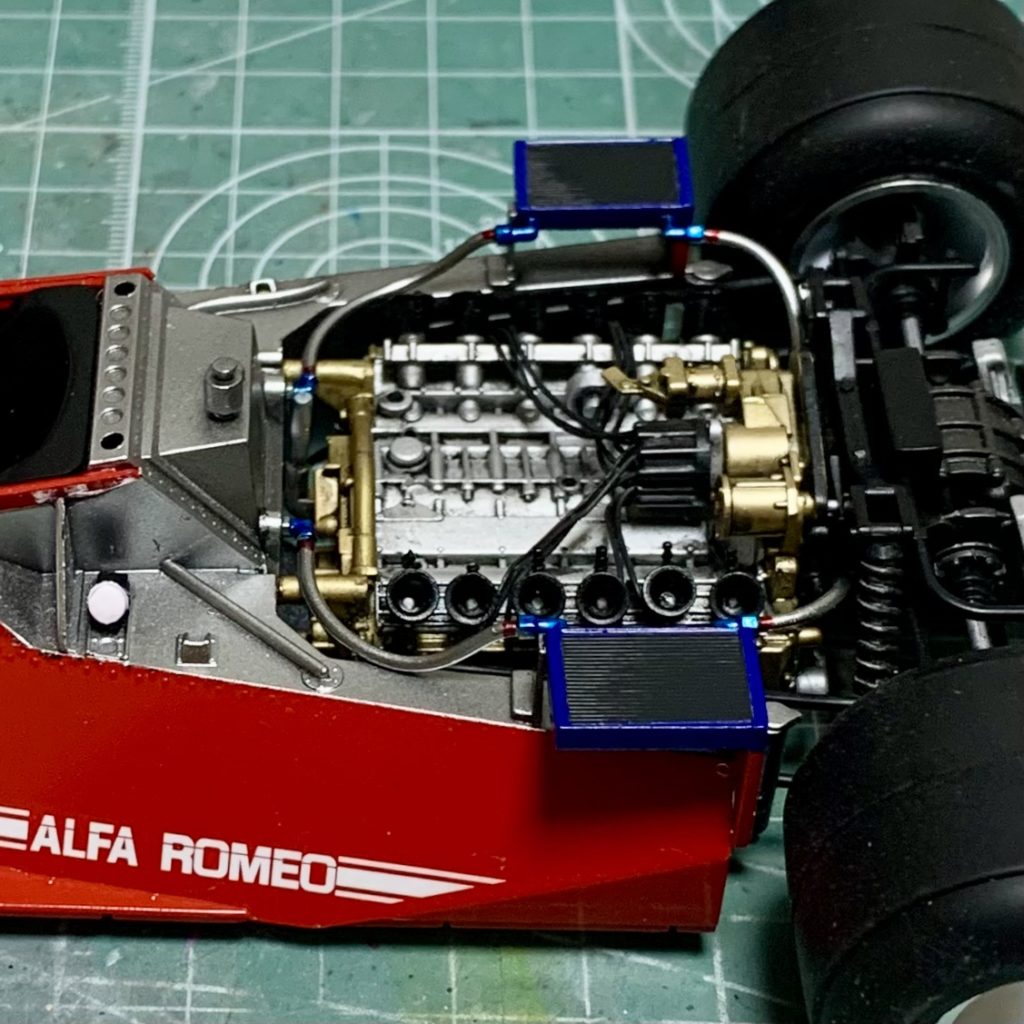

今回の依頼を受けて真っ先に心配したのがフジミ製であること。以前、BT46Bを製作した時に痛感しましたが、フジミのキットは意味不明の問題点が多くてなかなかの難物です。技術力がないより、「仕事が雑でそのツケをユーザーに払わせる」という印象です。ガレージキットだと思えばこんなものかと納得するのですが、フジミは一応伝統のある模型メーカーなんですよね・・・?

このキットの問題点は①リヤウィングが前傾してしまう。②シートやメーターがはさみこみ方式で製作が面倒。③接着部が強度的に不安。④パーツのすり合わせがキツすぎる。⑤説明書が分かりにくいうえにミスも多い。などです。

BT46Bに比べてよい点は①無意味なメッキパーツがない(ただし、初版キットではやはりメッキされていたようです)。②パーツの色分けが常識的。など、余計な工夫をやめたことくらいです。

考証面では①リアのブーメラン形ロワウィングの枚数が違う。②ブラジルGPの角ばったヒシ型の「0」のデカールがない。③サイドミラーがブルーなのはサンマリノGPだけなのに全てブルーの指定になっている。この他に初版版ではボーテックスジェネレーターの表裏逆に指定されていましたが、再販時に修正されたようです。

これらの問題のほとんどはユーザーのことを考えてキチンとチェックすれば改善できると思うのですが・・・。こういうところにメーカーの体質が現れるのでしょう・・・(´・ω・`)。

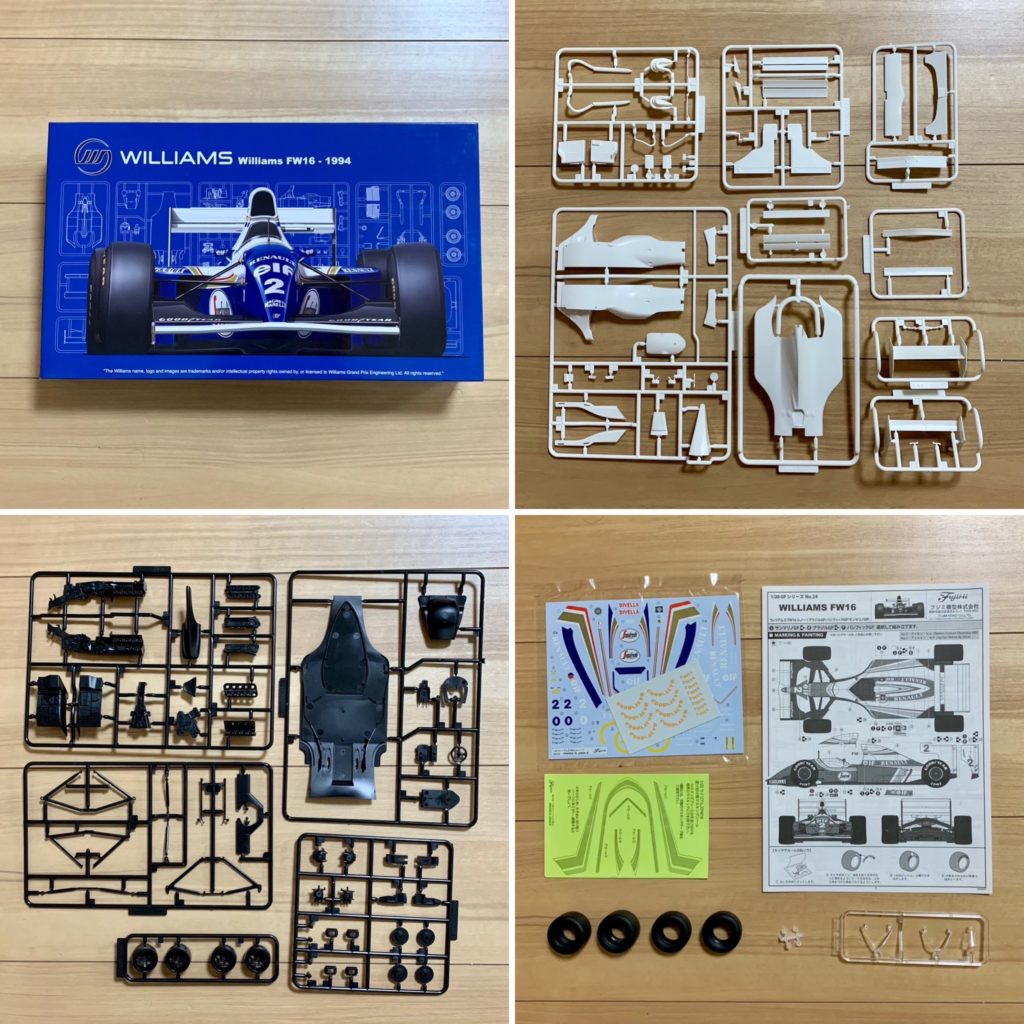

キットレビュー

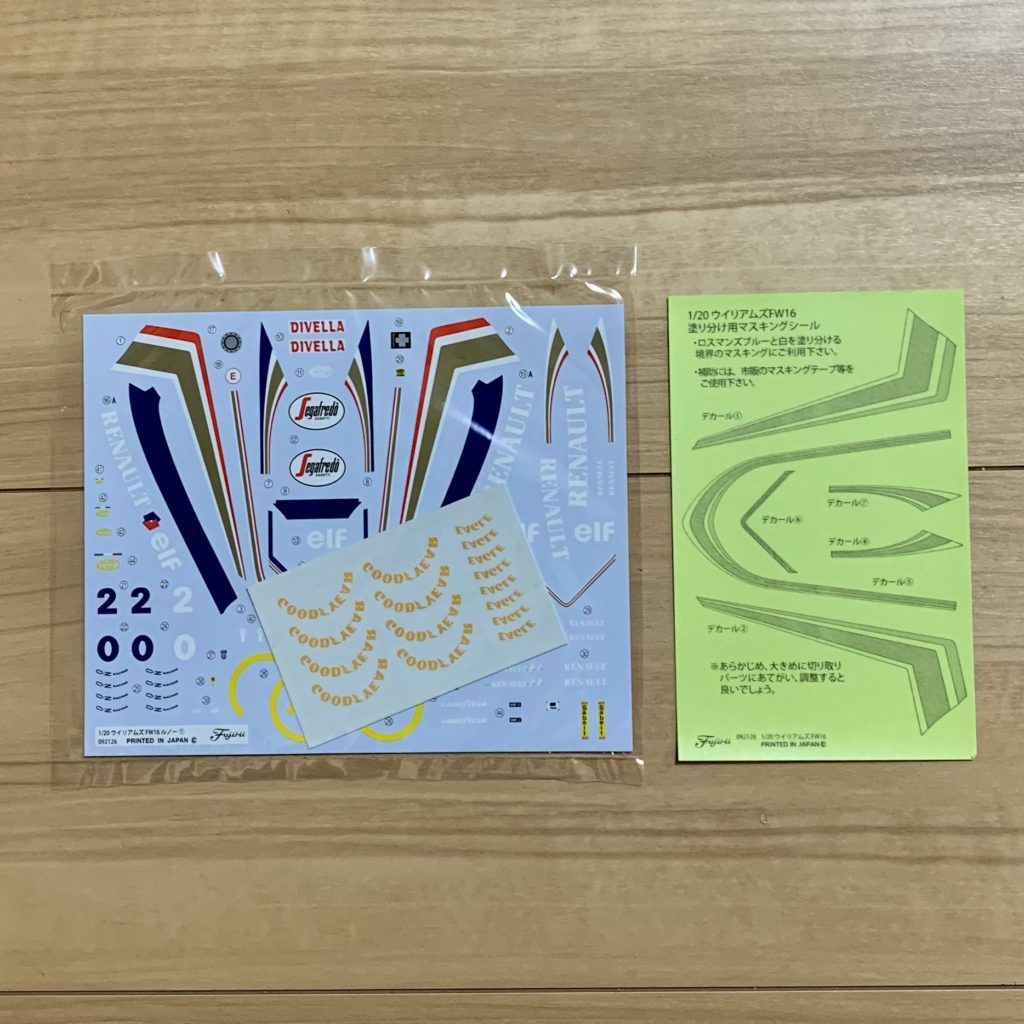

デカール①

通常デカール、タイヤデカールと塗り分け用のマスキングシートが付属。見たところ印刷はキレイでなかなか良さそうです。ブラバムBT46Bのデカールはカチカチで曲面にまったく馴染みませんでしたが、さて今回はどうでしょうか・・・?

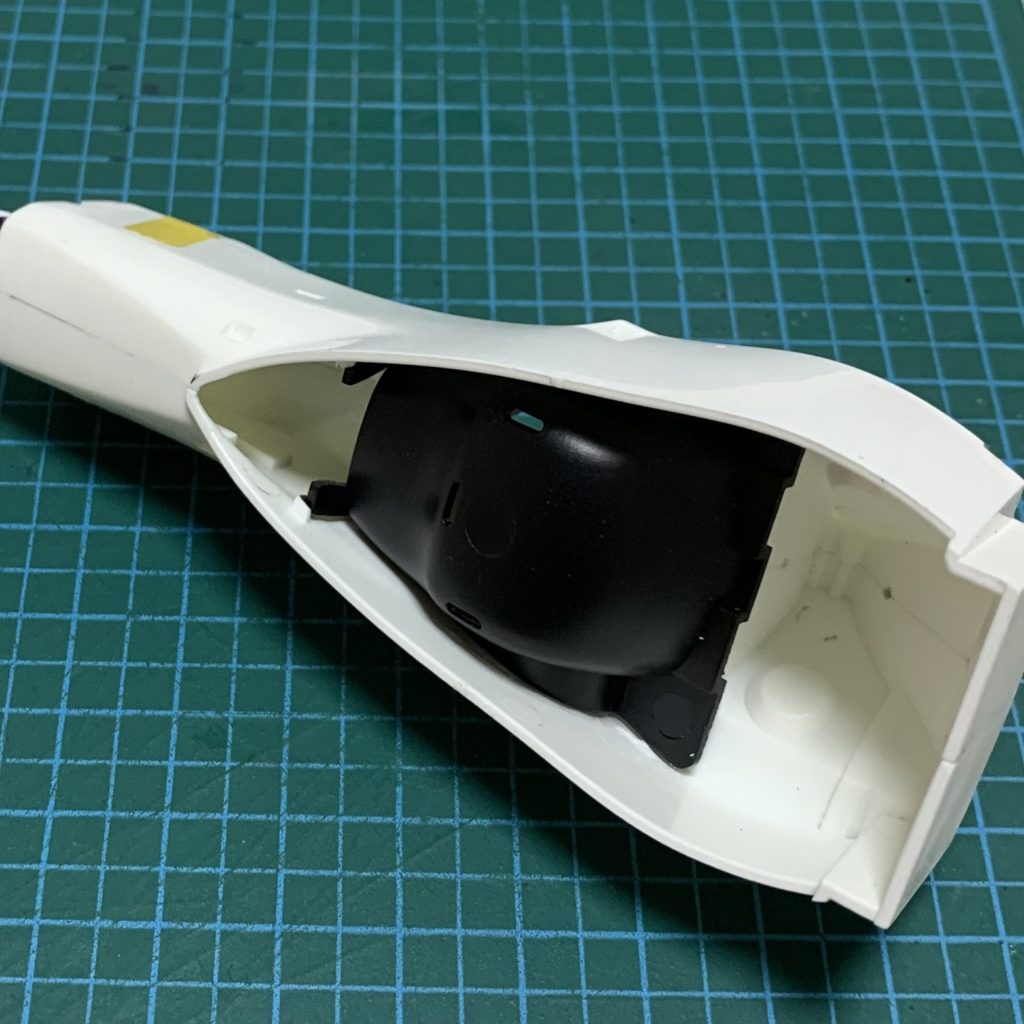

ボディ・カウルの製作

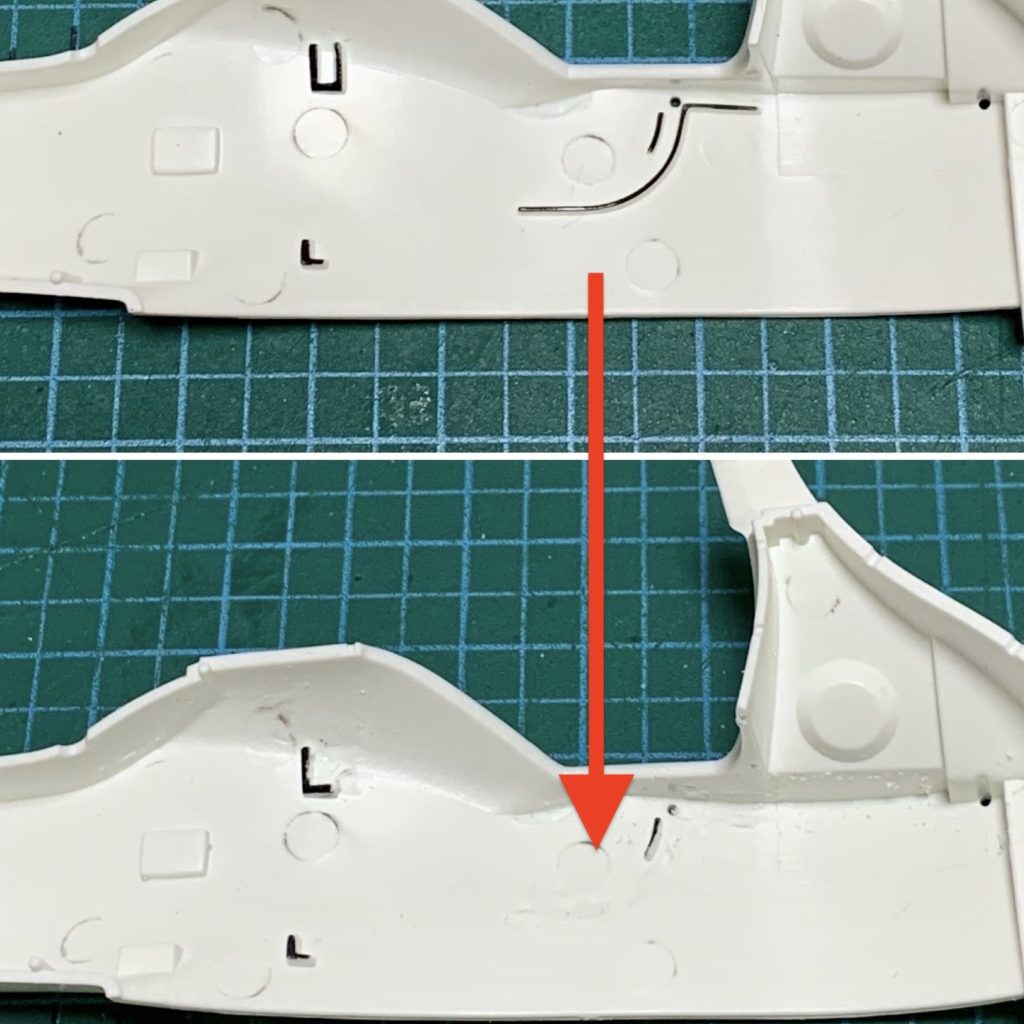

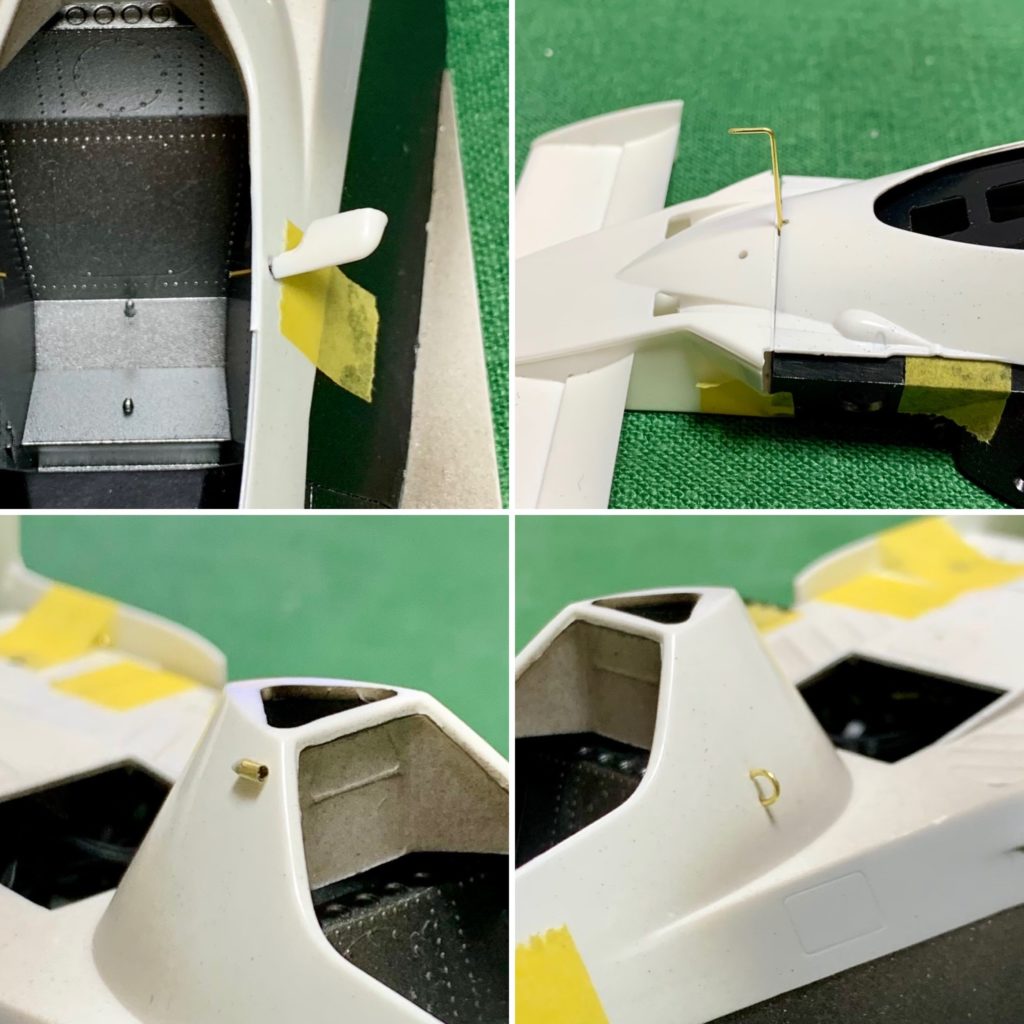

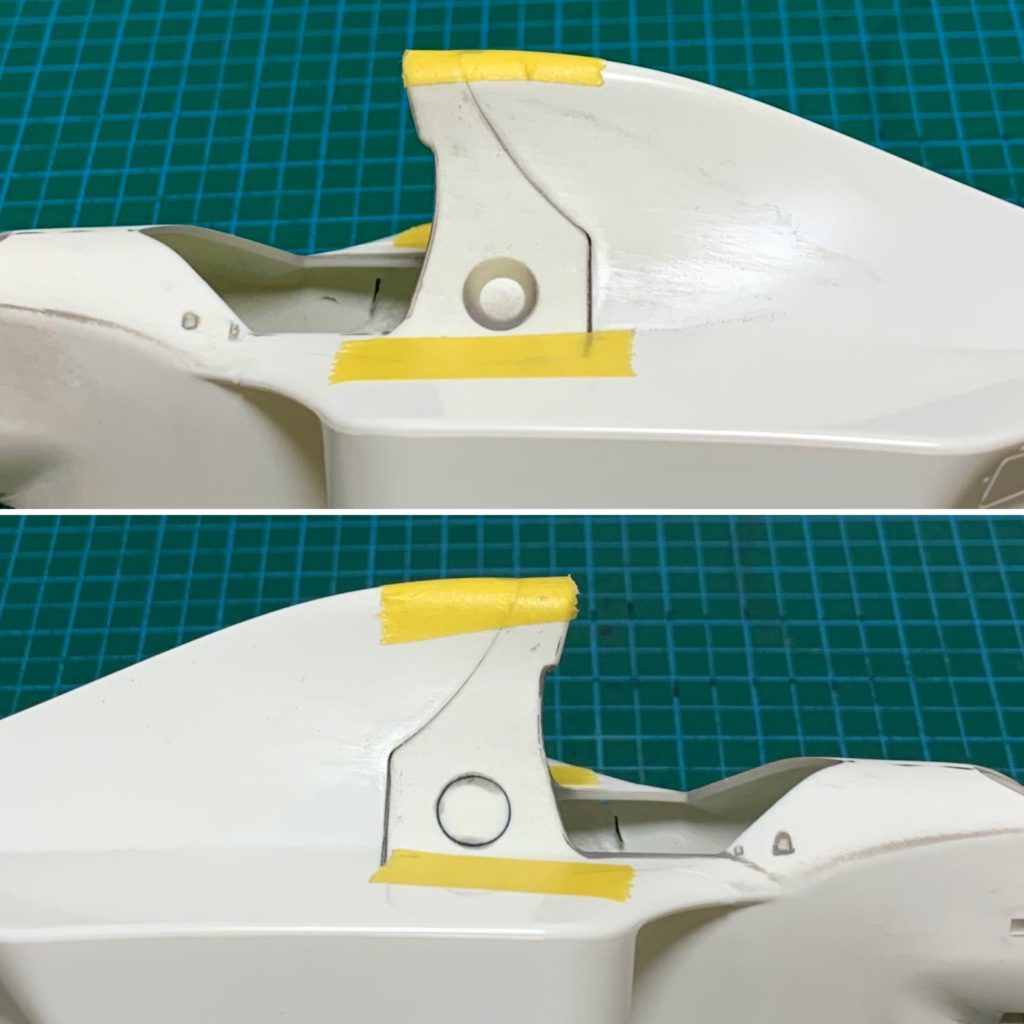

給油口の選択

ブラジルGPでは給油口は左ですが、パシフィックGP以降から右になっているため左右のパーツを入れ替えて使用します。実車では給油口のない側はツライチになっているようなので、パテ埋めをして接着線を消しました。

オンボードカメラ①

ブラジルGPでは右側で、それ以降は左側。こういう場合、ユーザーが自分で穴あけできるようにパーツ裏側に凹モールドを入れておくものですが、このキットではそれも無し。実に手抜き仕様です。

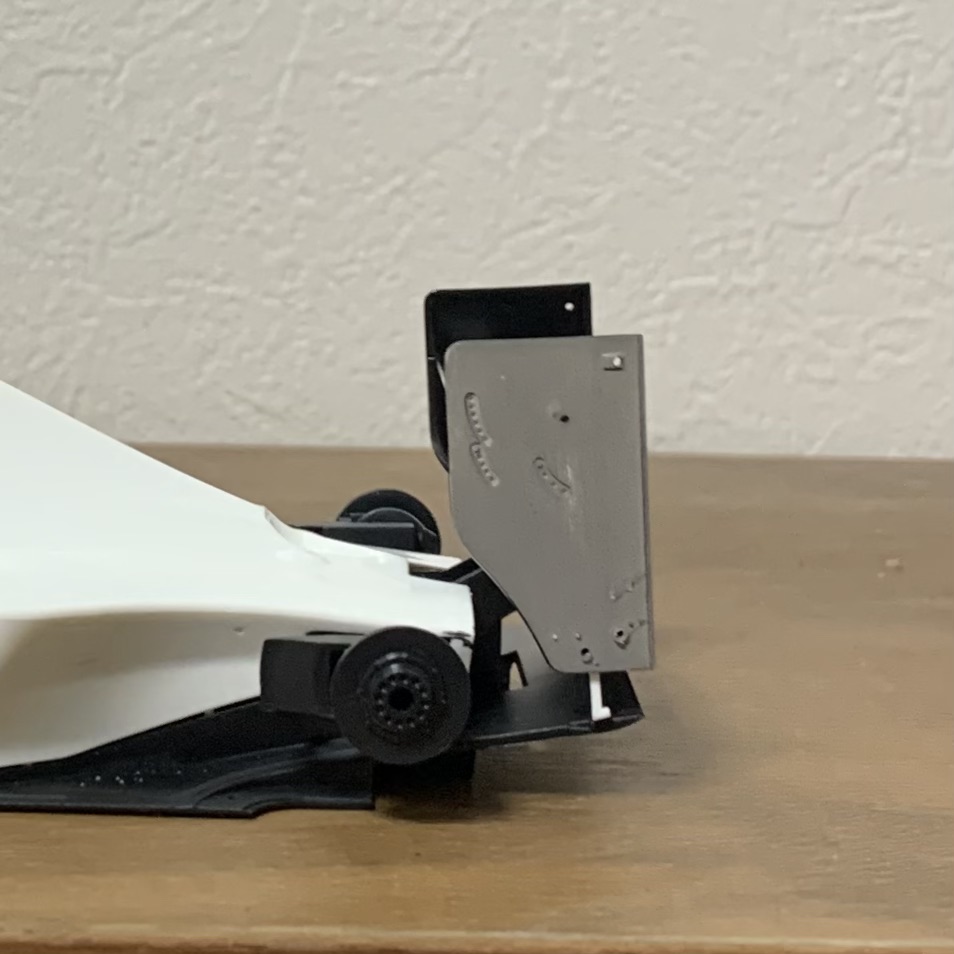

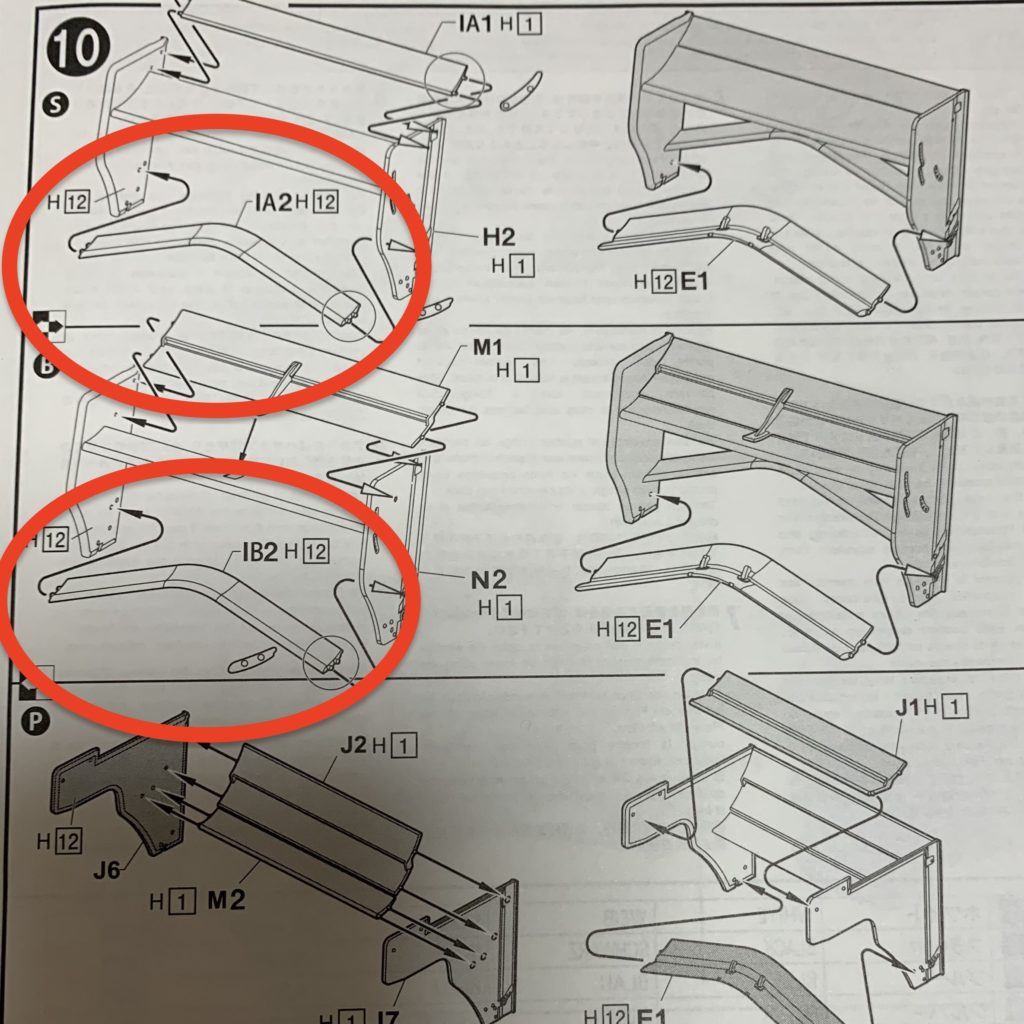

リアロワウイング①

リアのロワウイングはサンマリノGPでは「IA2」を、ブラジルGPでは「IB2」を使うよう指示されています。しかしいくら探してもIB2部品が見つからないので、欠品かと思ってメーカーに問い合わせたら、なんのことはないただの表記ミスでした( ´△`)

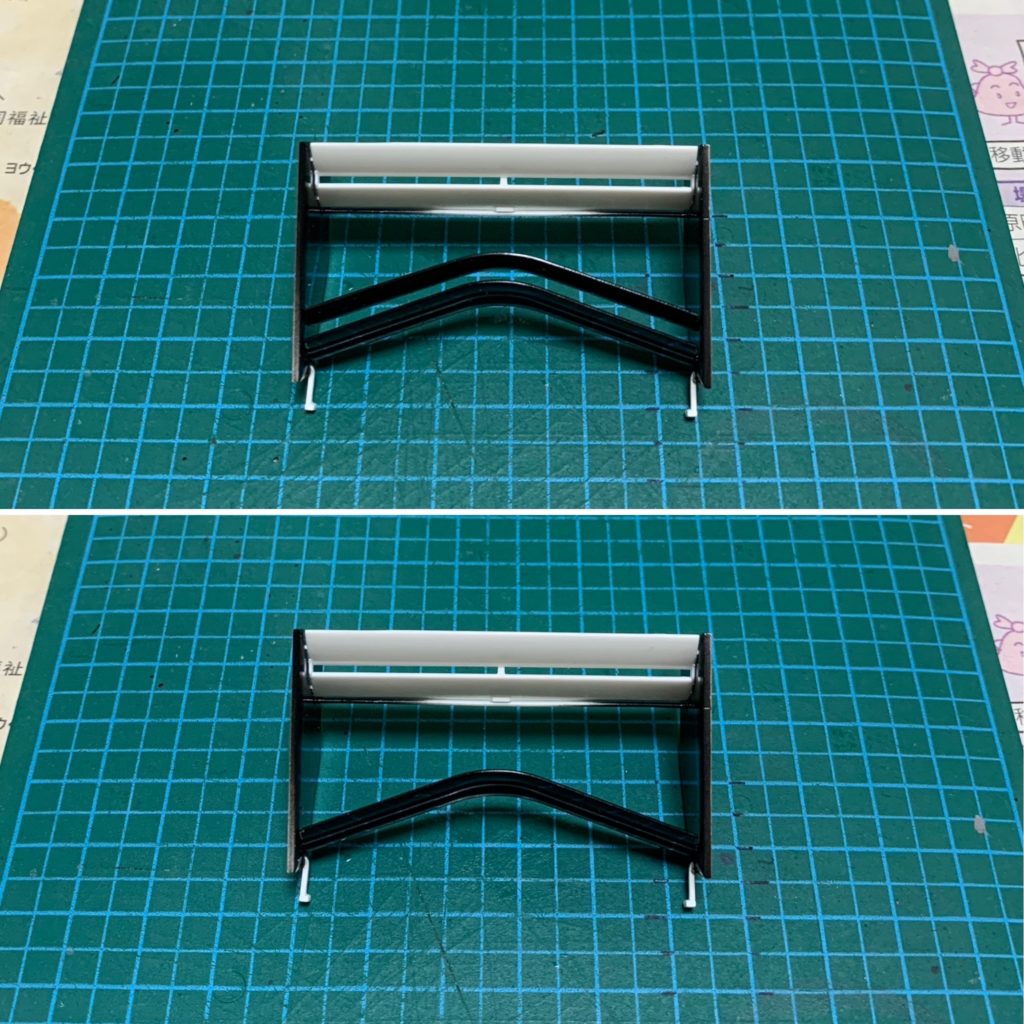

リアロワウイング②

ブーメラン型ロワウイングは2枚重ねになっていますが、手持ちの資料では1枚が正解のようです。しかし、依頼者様のご希望で2枚重ねにしました。こっちの方がカッチョいいし強度も出るので考証にこだわらないならそういう選択もアリでしょう。

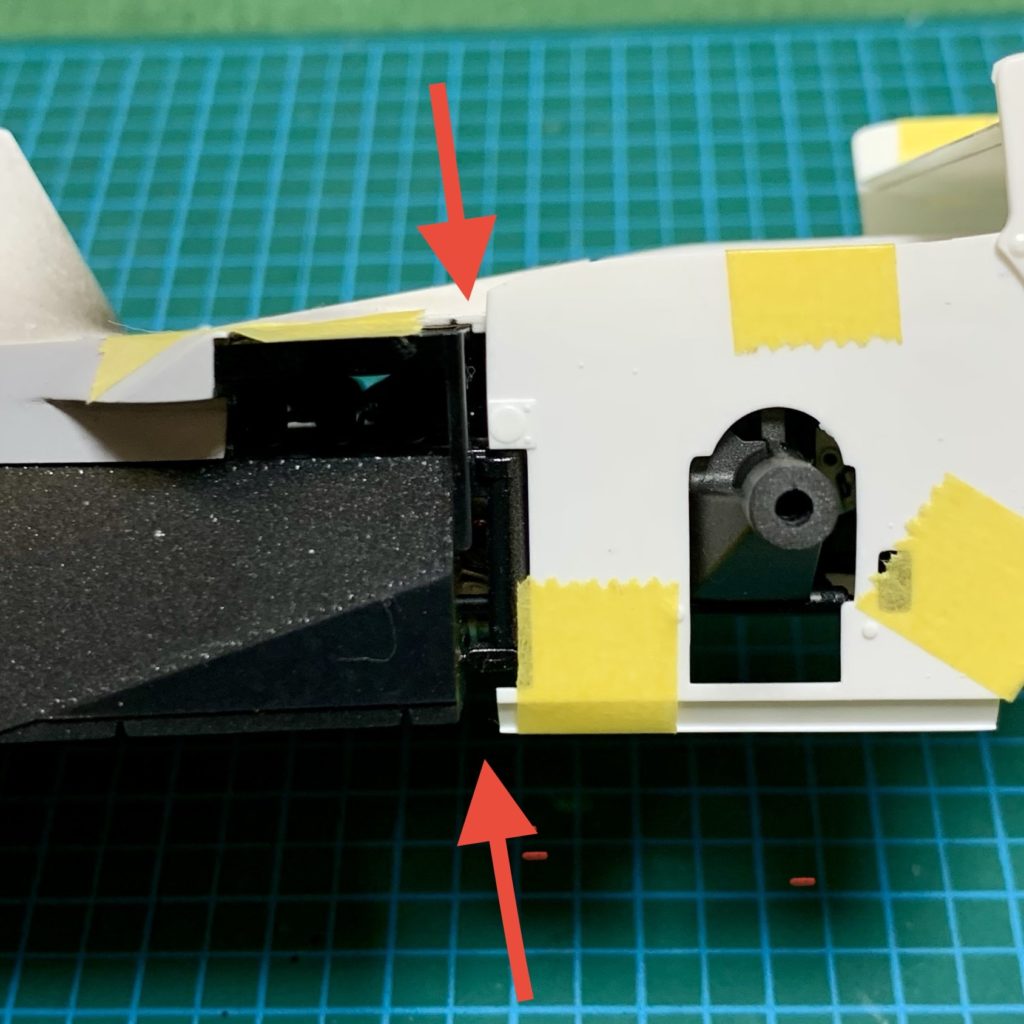

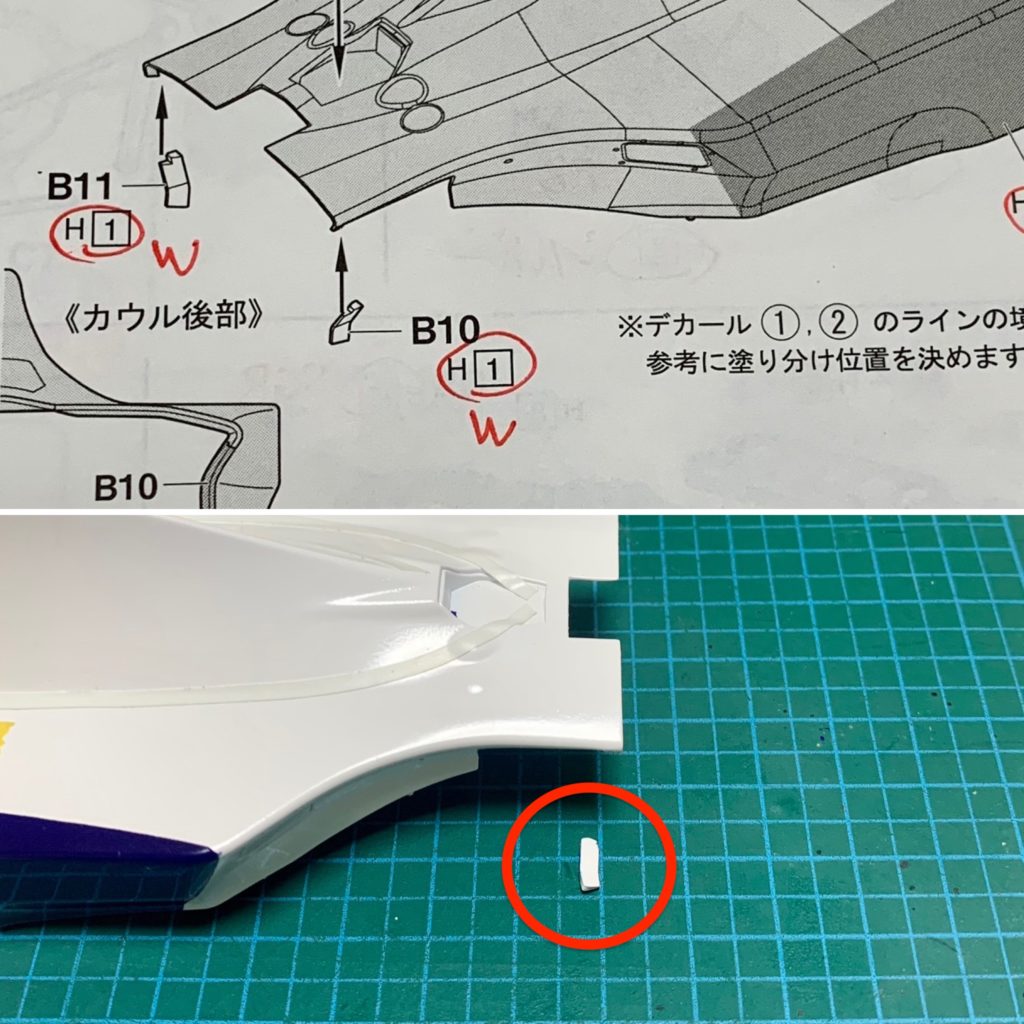

カウル後部パーツ

カウル後部のパーツは接着式。今時の技術なら一体成形にできると思うのですが・・・。結局、組み立て中に2回、塗装中に1回折ってしまってその度に作業のやり直しです。「お前がヘタクソなだけだ!」と言われればまあその通りなのですが・・・(´・_・`)

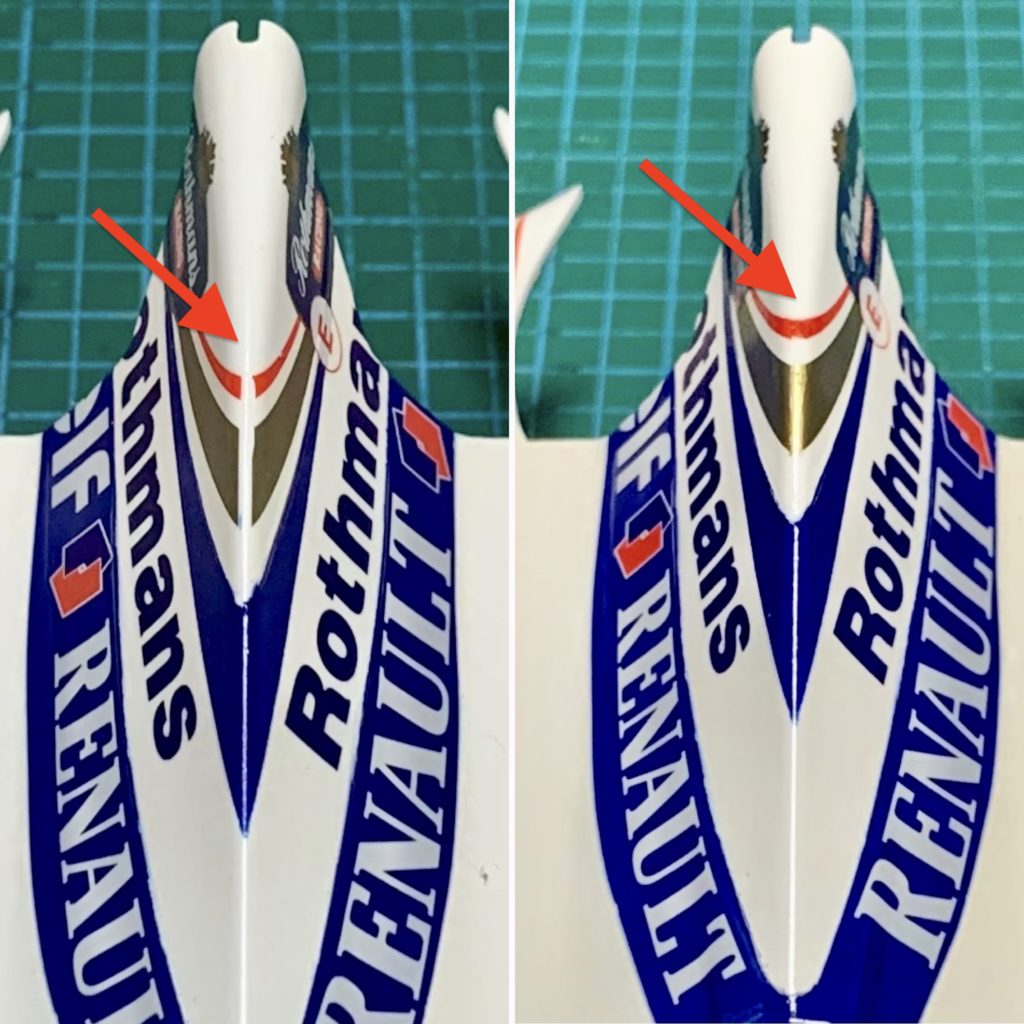

デカールはり①

基本的なデカールはキット付属のものを使用。「ロスマンズ」デカールはミュージアムコレクション(上)のほうが色合いはよかったのですが、サイズが大きすぎるので、結局、MSM(下)のものを使用しました。

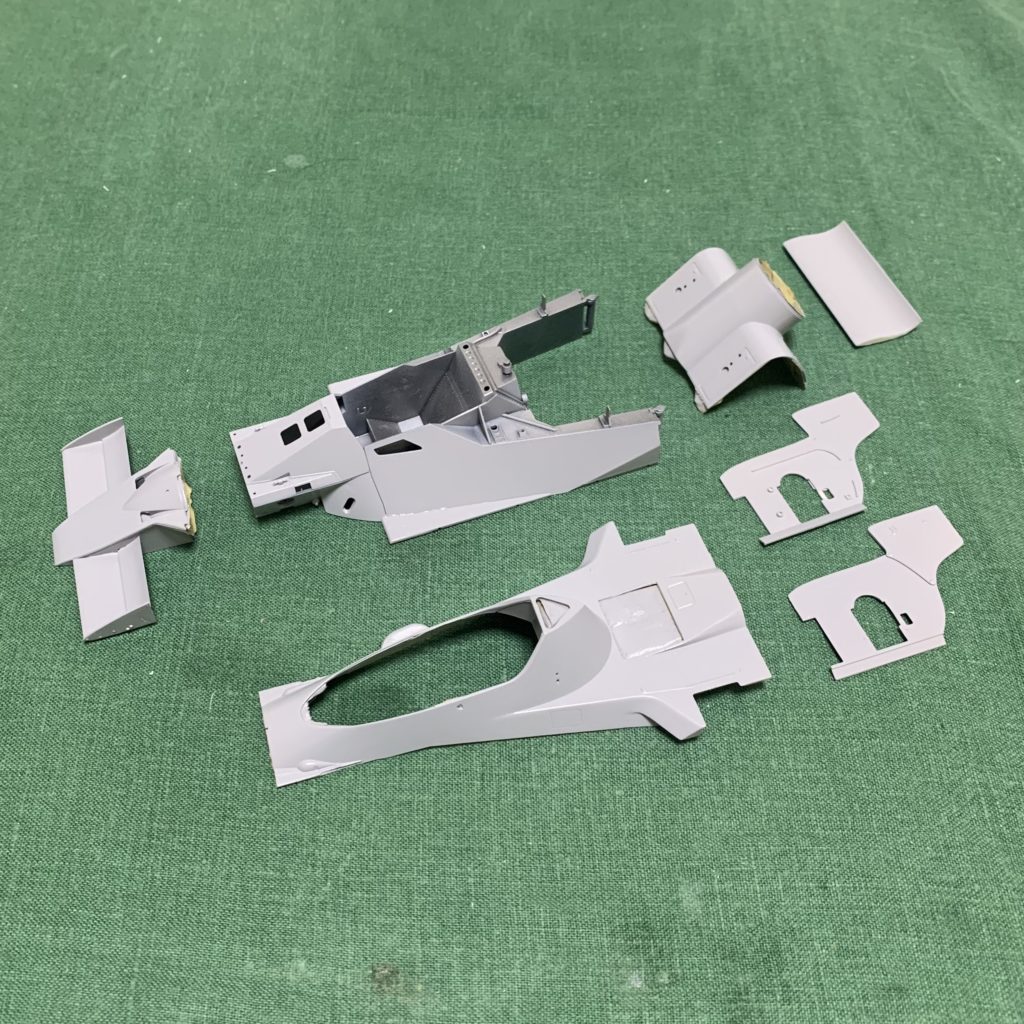

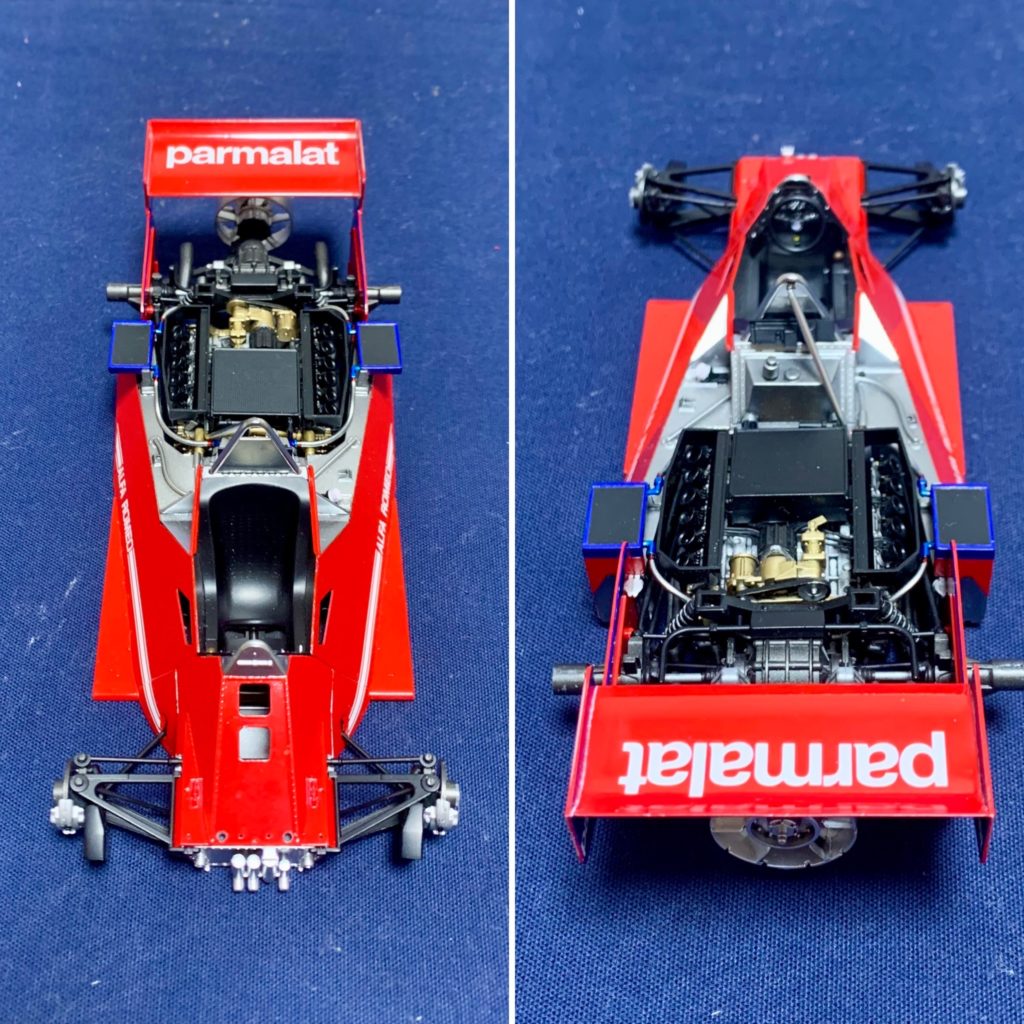

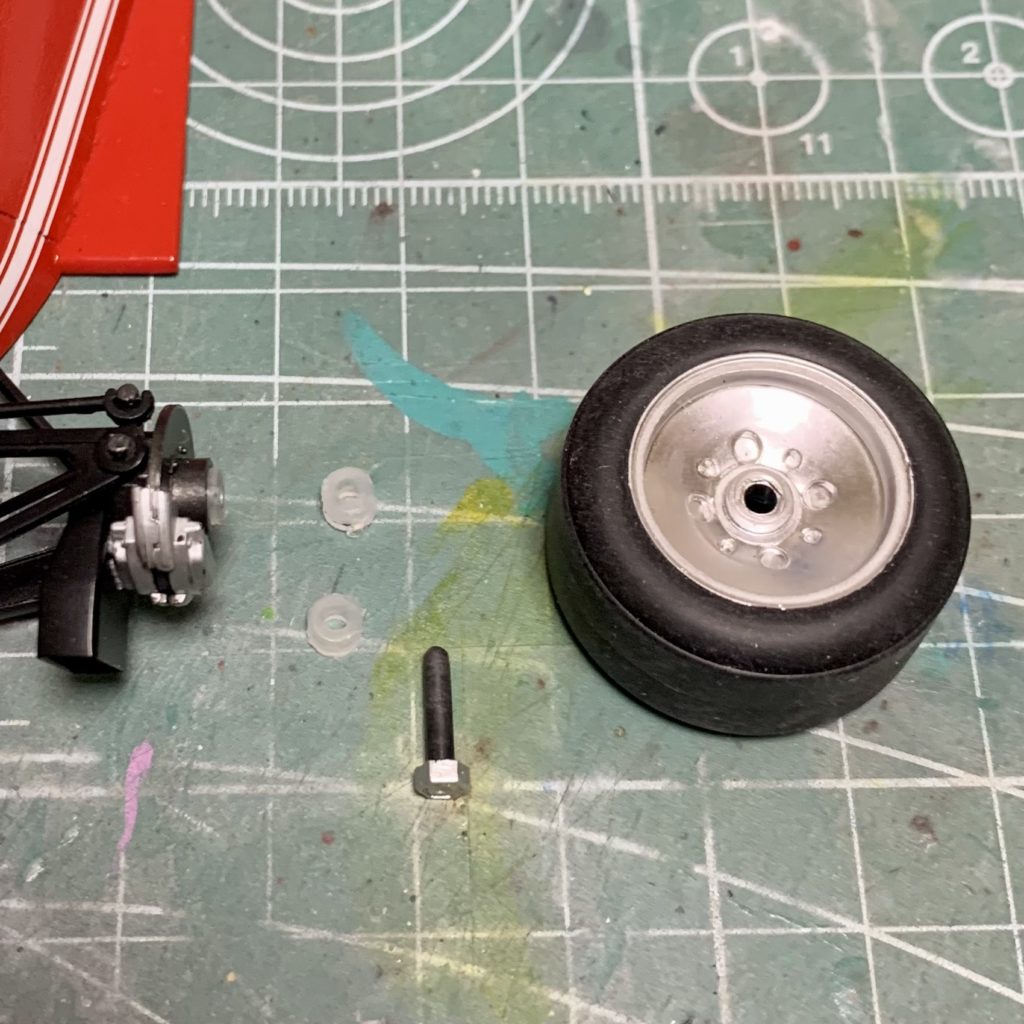

シャーシ・足回りの製作

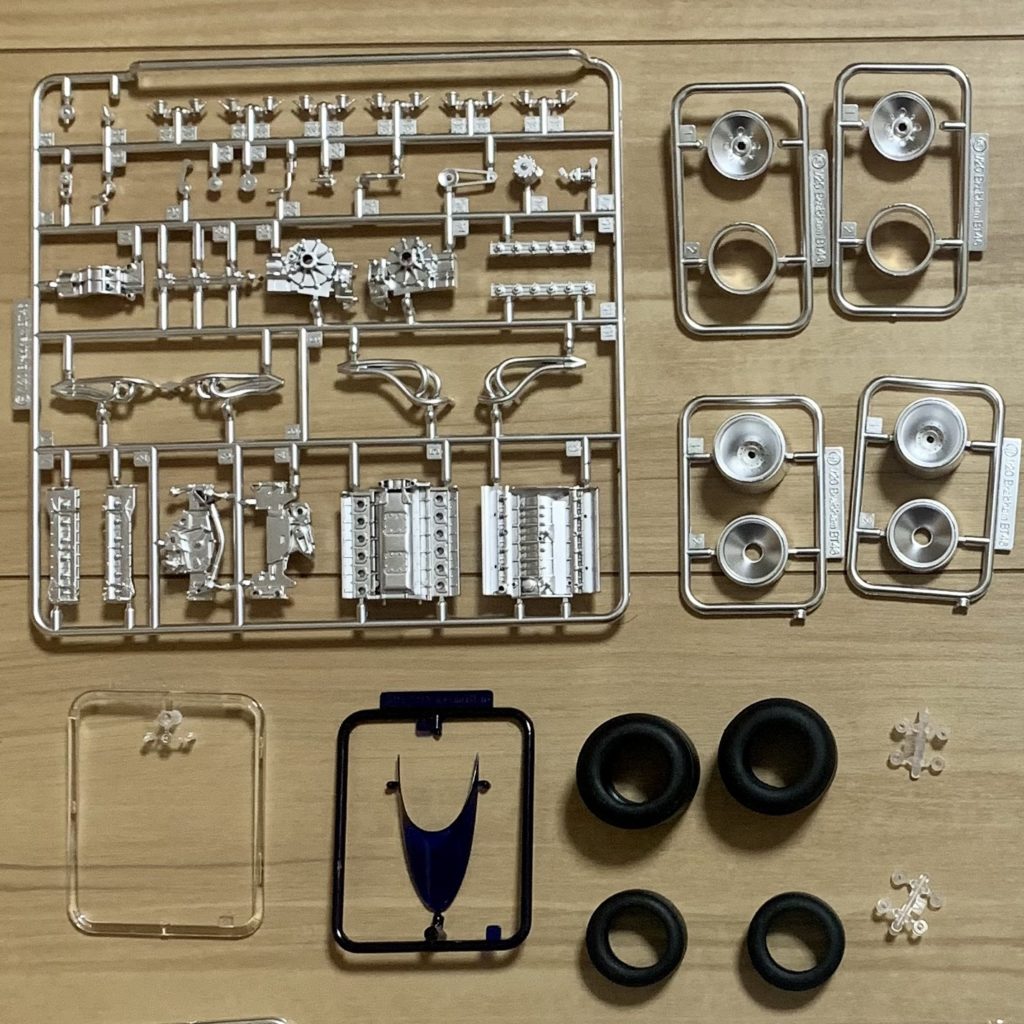

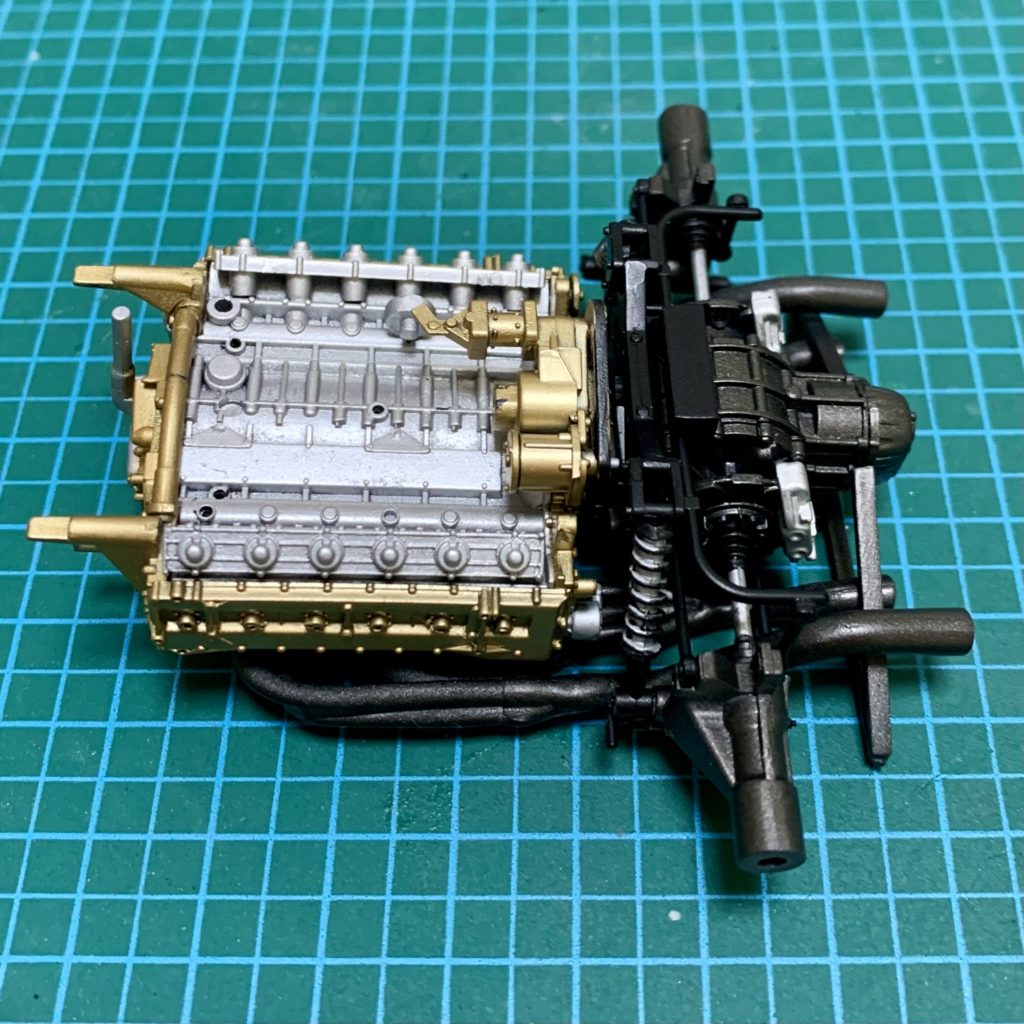

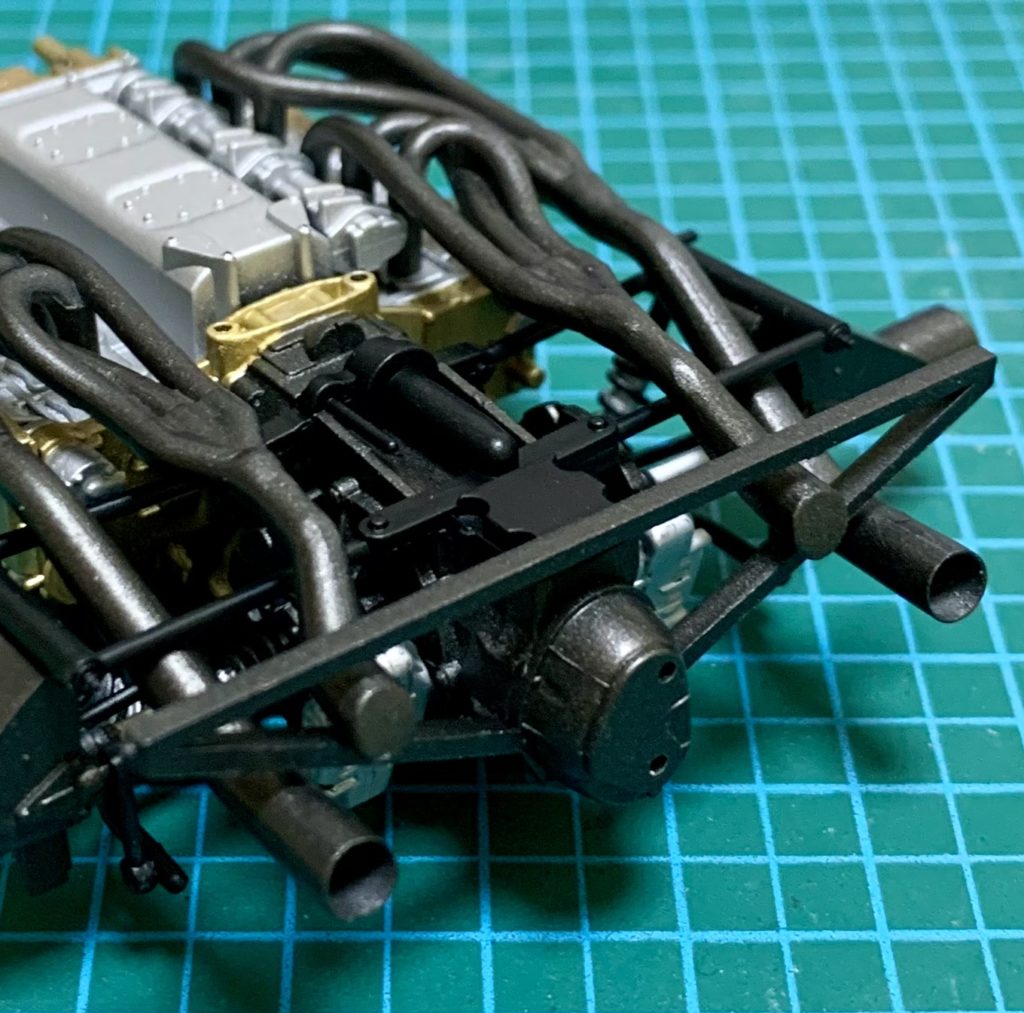

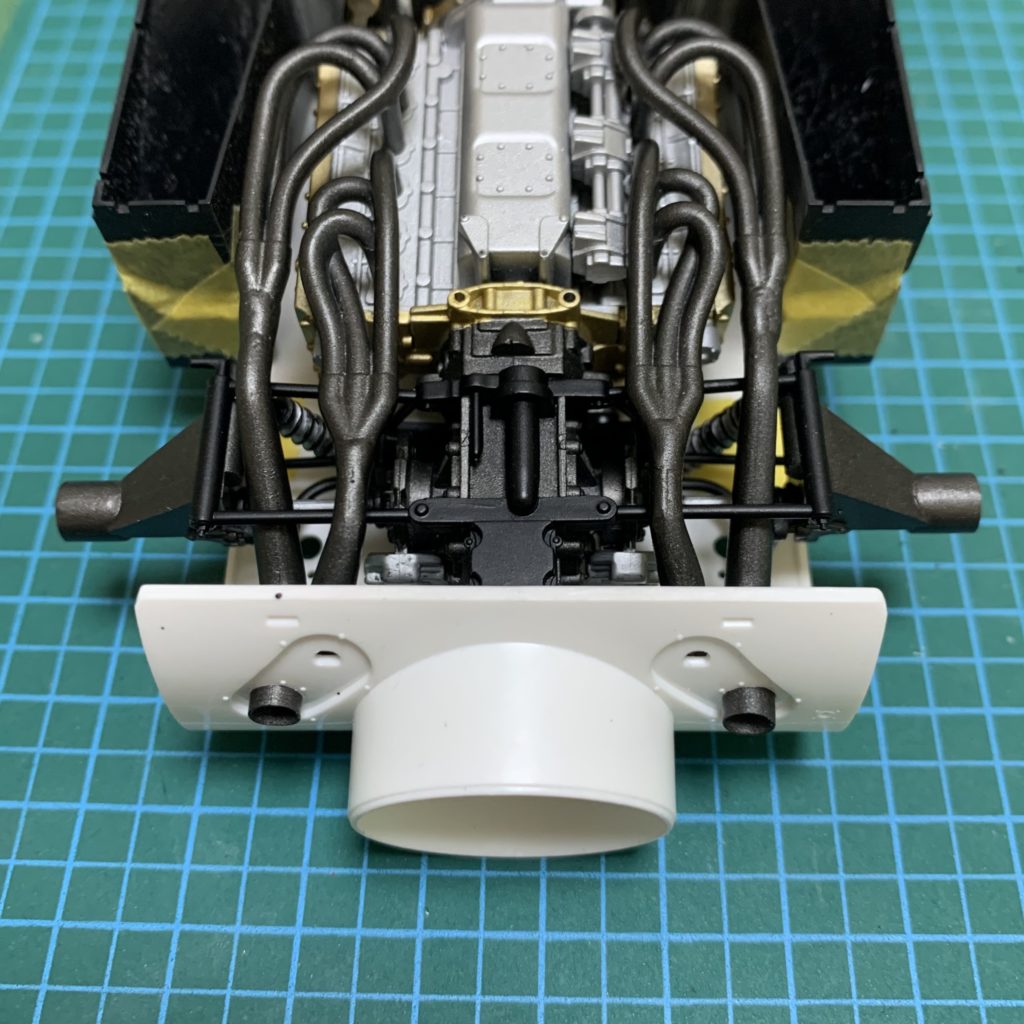

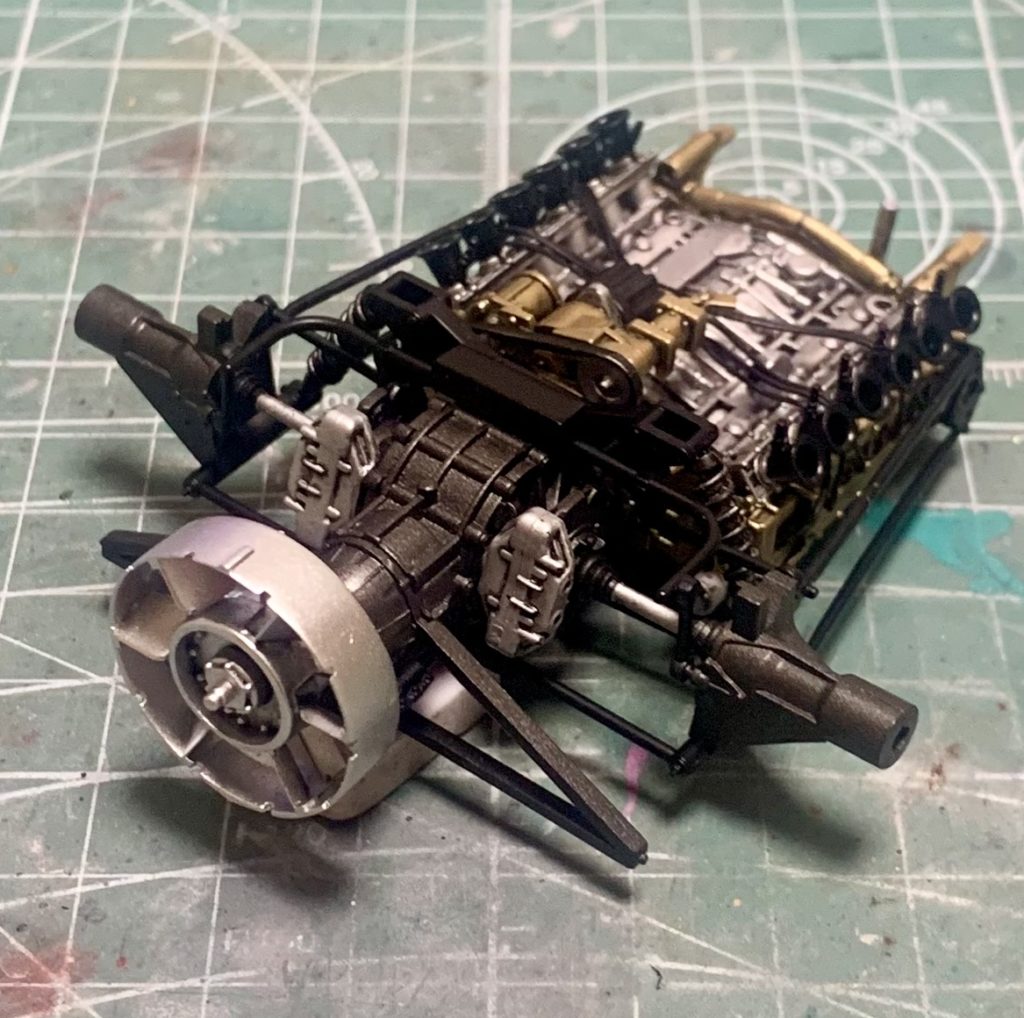

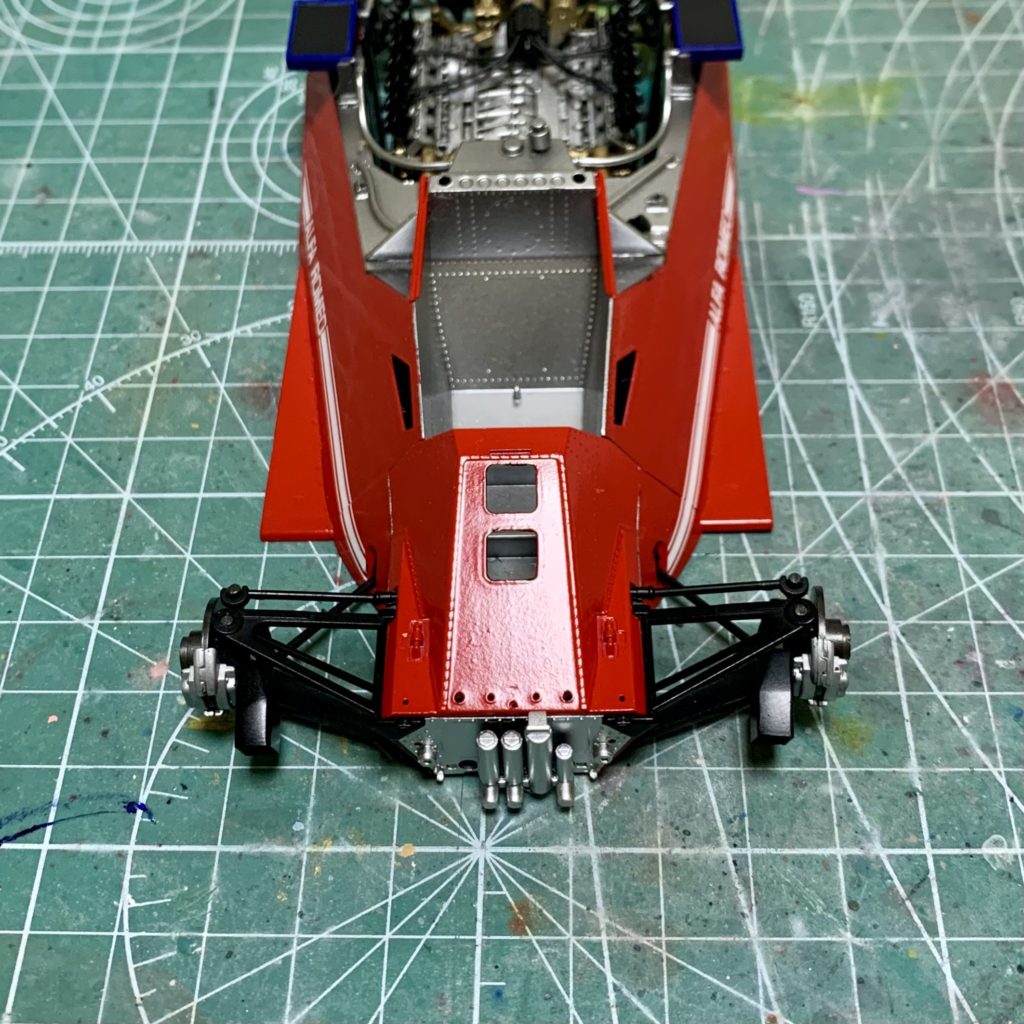

エンジン組み立て

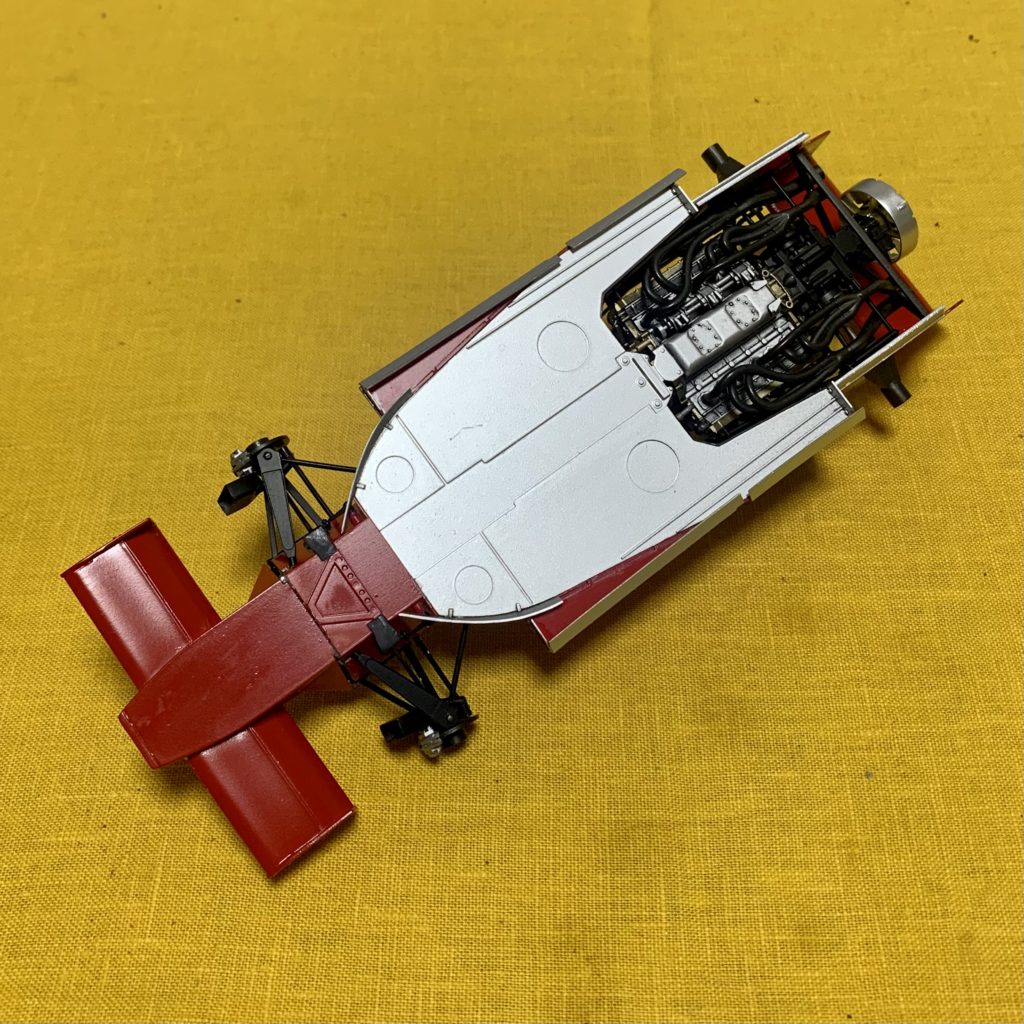

FW16の特徴、ドライブシャフトを内蔵したウィング状のアッパーアームの形状がよくわかります。今回はプロポーションモデルとして製作するので、全体をセミグロスブラックで塗装して、細部は見える部分だけ塗装します。

最終組み立て

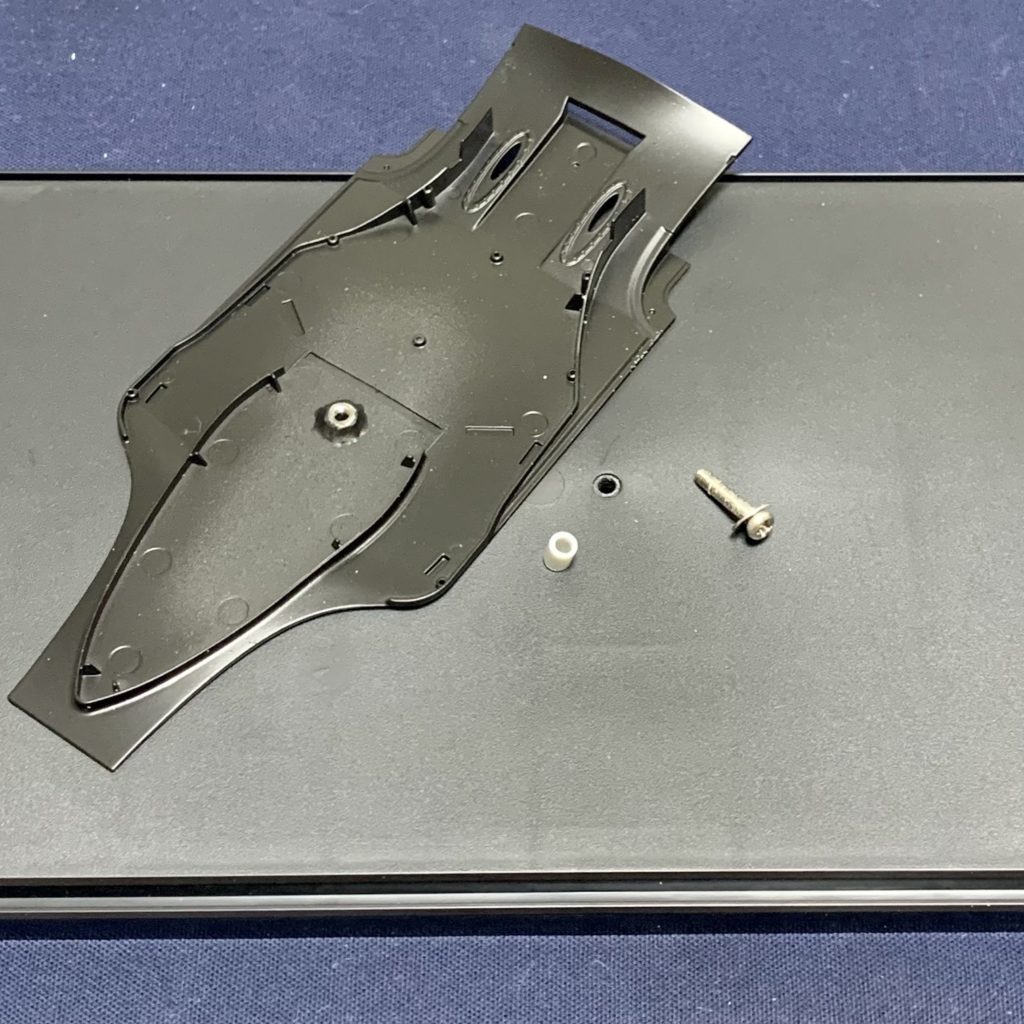

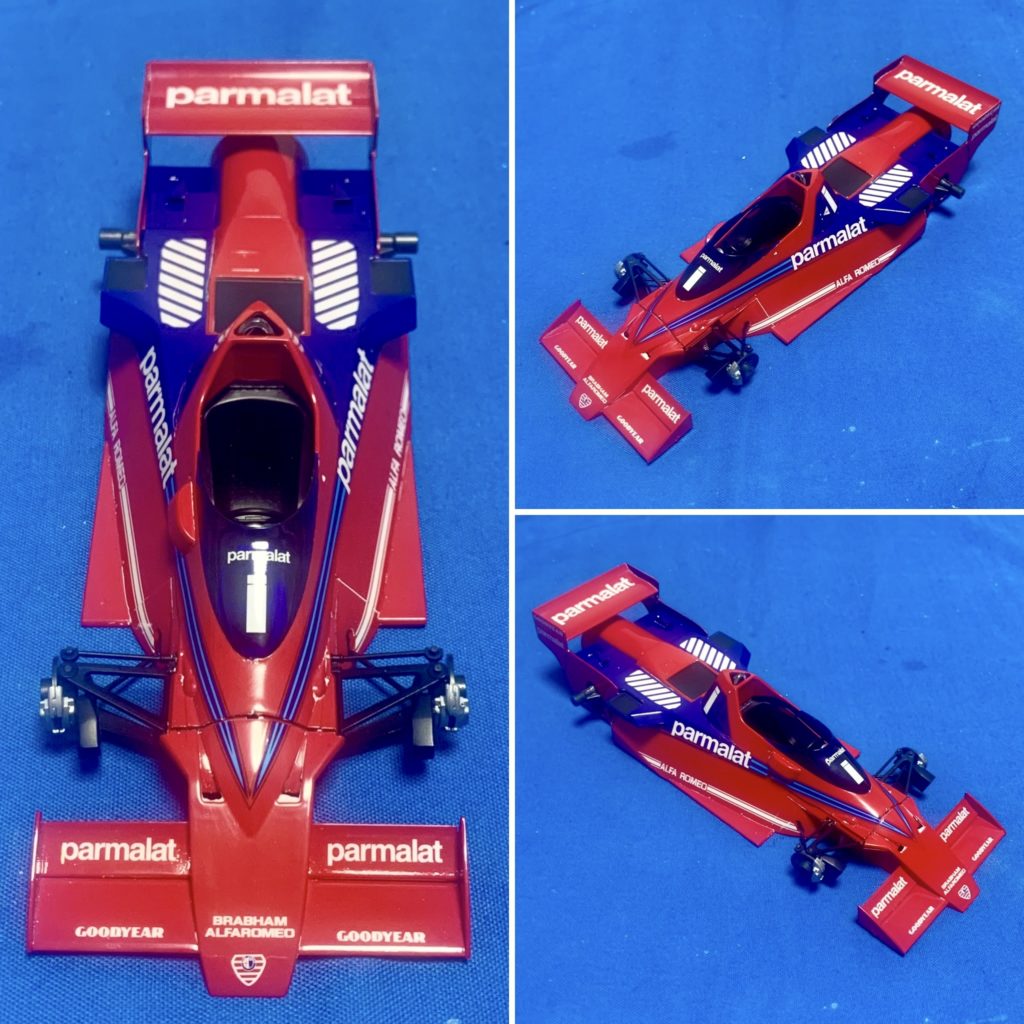

完成!

ミラーやアンテナなどを接着して完成!今回はタミヤの「ディスプレイケースC」に固定しました。ビス止めですので自由に脱着できます。