2024年9月製作(予定)

今回も1/18ミニカーのリペイントですが、「Otto Mobile」はフランスのミニカーブランドですが、マイナーなアイテムを数多く発売しています。そのためボディは亜鉛合金ではなくレジンを使用していてミニカーというよりガレージキットの完成品という感じです。

フィギュア・プラモデル・ガレージキットの製作代行

2024年7月製作開始

メーカー:HOBBY BASE 烈風 原型製作:藤縄和彦

セーラー戦士5作目で、セーラーサターン3作目になります。

セーラーサターンこと土萠ほたるちゃんはテレビアニメ第3作『美少女戦士セーラームーンS』の後半から登場。活躍する場面はそれほど多くありませんが、物語のキーになるキャラで陰のある設定が大きいお友達にウケたのか亜美ちゃんを抜いて一番人気になりました。実際かえる工房でもほたるちゃんは圧倒的な稼ぎ頭だったりします。

HOBBY BASE 烈風のフィギュアは個人的に微妙に感じるものが多くてなかなか手が出せなかったのですが、このキットは完成写真に惚れ込んでプレ値も気にせずポチってしまいました(^◇^;)・・・。原型製作の藤縄和彦氏は聞いたことがありませんでしたが、竜人氏や智恵理氏に匹敵する素晴らしい造形力だと思います。

2024年6月製作開始

02シリーズの末弟であるBMW2002ターボは量産車で初めてターボエンジンを積んだマシンとして有名ですが、ドッカンターボで燃費も悪くオイルショックの影響もあってわずか1,672台で生産終了となりました。西風氏の漫画で年代物ターボエンジンのため、停車後すぐにエンジンを切らないでしばらくアイドリングをしておく必要があるというエピソードが印象的でした。

水冷直列4気筒SOHC 最高出力:170hp 最高速度:211km/h

全長:1,410mm 重量:1,060Kg 1973年発表

ハセガワの02シリーズは「ターボ」以外にも「2002ti」「2002tii」「ラリー仕様」「パトカー仕様」など数多くのバリエーションが売されており、このキットもベースキットにエアロパーツを追加する構成になっています。ハセガワのカーモデルは「ヒストリックカーシリーズ」などかえる工房好みのラインナップがそろっていますが、細かいツメが甘いのが悩みの種です。(⌒-⌒; )

①タイヤ:ノーマルの足回りをそのまま流用しているためトレッドが狭い。

②シャーシ:ボディにはめ込むのが異常に難しい。

②内装:シートや内張りの造形が実にテキトー。

④パーツ成形:ゲートが多くて処理が面倒。

⑤デカール:ストライプの色がヘン。

コクピット

一体成形のバスタブ型。それはいいのですが、よく見ると内張りは申し訳程度に横にモールドが入っているだけでドアノブもハンドルもありません。うっかり乗り込んだが最期、中からはドアが開けらfれないというステキ仕様です。(−_−;)

タイヤ・ホイール

オーバーフェンダーなしの状態(写真上)ではバランスがいいのですが、オーバーフェンダーをつけると内側に引っ込んで見えます(写真下)。ここは「02ターボ」の特徴なので、多少価格が上がってもいいから専用の足回りをつけてもらいたかったです。

ボディのストライプ

MSMクリエイションから、色合いを調整したデカールが発売されているのですが、ずっと売り切れ状態が続いているので、諦めてキット付属のデカールを使用。ハセガワのデカールは薄くて破れやすいので注意が必要です。

塗装

シャーシはボディと同色のクレオスのホワイトFS17875。足回りやエンジン部をブラックとシルバーで細部塗装。仕上げにセミグロスクリアでツヤを整えてウェザリングマスターのマルチブラックで軽くウォッシング。

ダッシュボード

全体をセミグロスブラックで塗装。メーターはデカールを貼ってからエナメルクリアでガラスの感じを表現。ステアリング中央のエンブレムはMSMクリエイションのメタルロゴエンブレムステッカーを使用。

2024年製作(予定)

気分転換にガンプラやフィギュアに手をつけましたが、どうにも調子が出ないので久しぶりにロードカー製作に切り替え。最近の依頼品は80年代以降の(かえる工房的に)新しい車ばかりだったので、思い切って50年代車を選びました。

フランスを代表するシトロエンの変態車DS19です。当時としては極めて先進的な「ハイドロニューマチック・システム」を搭載し、サスペンションだけでなく、パワーステアリング、ブレーキ倍力機構などを油圧で制御します。しかし、かえる工房が最もシビレるのは宇宙船のようなアバンギャルドなデザインで、21世紀の車なんかよりはるかに未来的です。

エブロといえばミニカーメーカーだと思っていましたが、2000年代になってマニアックなF1や市販車のプラモデルを次々と発売。最近、倒産したというウワサを聞きますが、このようなメーカーには何とか生き残ってもらいたいものです。

OHV水冷直列4気筒 1,911 cc 最高出力75 HP 最高速度145 km/h 全長4.81 m 全幅1.8 m 全高1.47 m 1955年発売

パーツ一覧

製作開始を決めてから気がつきましたが、タイヤがない・・・(@_@)。ヤフオクで購入したのですが、どうもジャンク品をつかまされたようです。メーカーは倒産そうでHPも無くなっているし・・・(´・∀・`)

2024年7月製作開始

次のご依頼は1/43のF1メタルキット、ベネトンB186 メキシコGP仕様(ゲルハルト・ベルガー優勝車)です。

F1でスポンサー活動をしていたイタリアのアパレルメーカー「ベネトン」がトールマンチームを買収し、1986年に「ベネトン・フォーミュラ」として参戦を始めた最初のマシンがこのB186です。トールマン時代から引き続きロリー・バーンが設計を手がけ、マシンデザインはTG185の流れをくむものですが、BMW直4ターボエンジンにスイッチしたことで予選1400馬力、決勝900馬力という強烈なパワーを手に入れました。

今回は比較的新しいタメオのキットなので、ヘタなプラモデルよりも安心して製作できそうです。

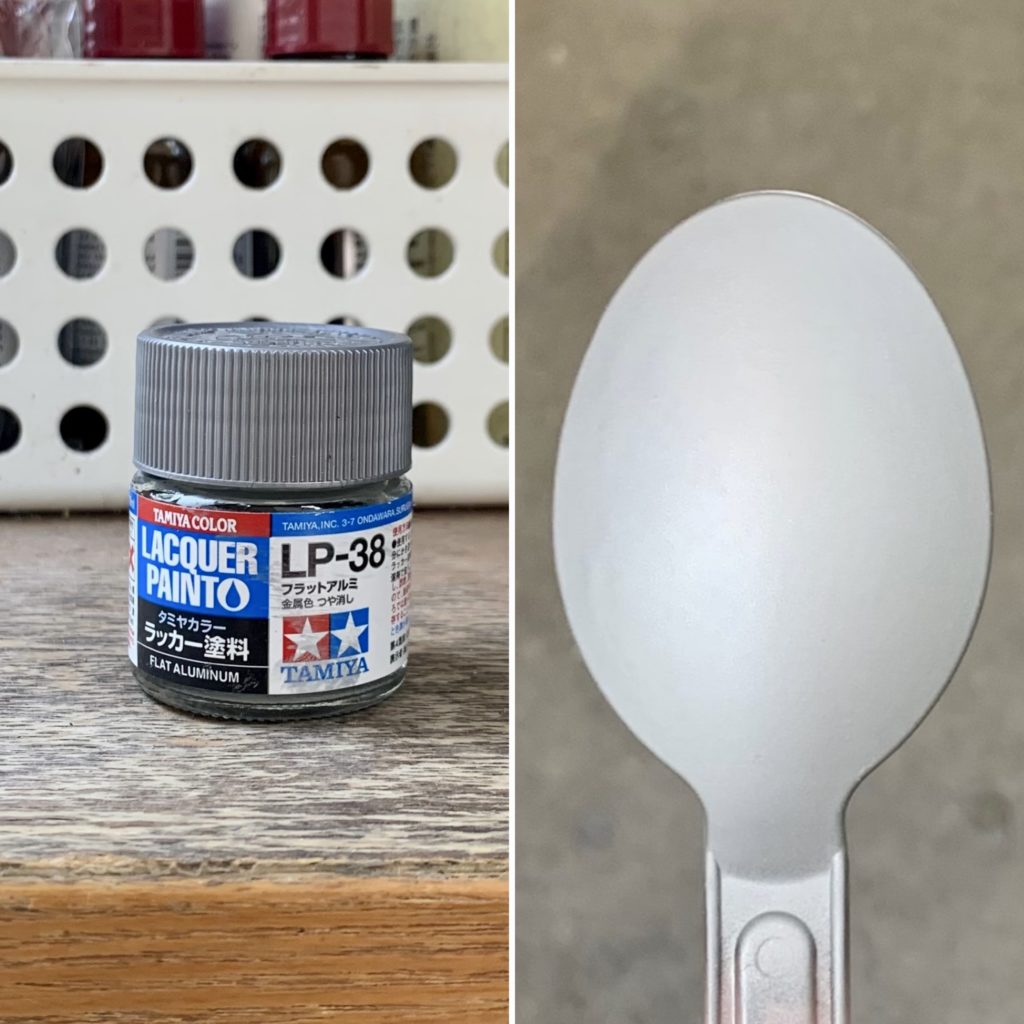

ミニカーリペイントでシルバー系希望のお客様が続いたので、各社から発売されているシルバー系塗料をテストしました。特にタミヤはバイクやF1モデルを意識しているのか、シルバー系の塗料が非常に豊富です。

価格:220円(税込) 容量:10ml

LP-38 フラットアルミ

その名の通りつや消しのアルミ色ですが・・・なんというかシルバーではなくコンクリートのようなグレーに見えます。エナメル塗料のフラットアルミはちゃんと金属感があるのですが・・・(−_−;)

価格:220円(税込) 容量:10ml

価格:420円(税込) 容量:20ml

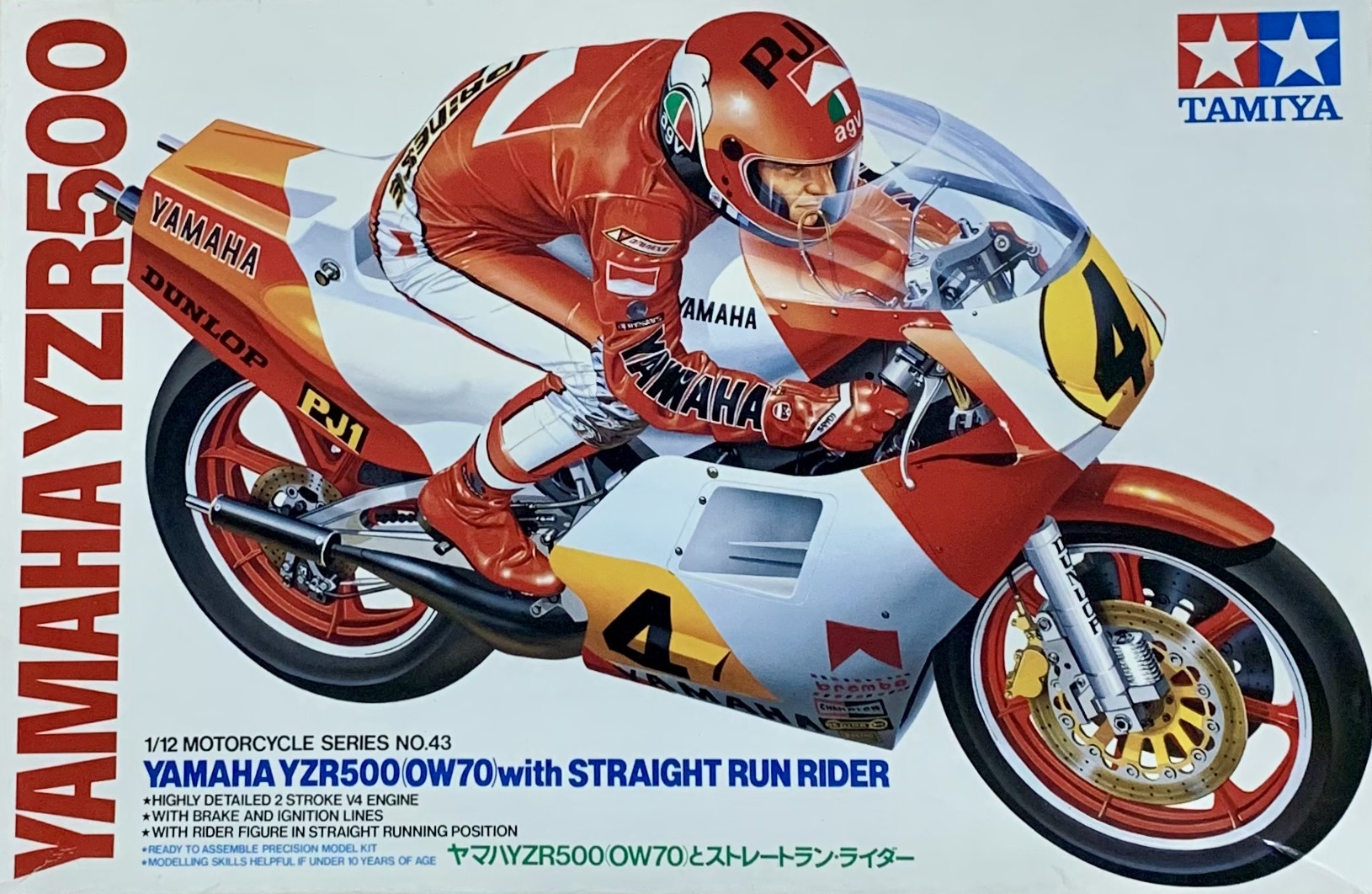

2024年4月製作開始

オートバイモデル第9弾はタミヤ 1/12 ヤマハYZR500(OW70)。レースマシンはあまり興味がないのですが、いつかは偉大なる「キングケニー」のマシンを作ろうとかなり前に購入したキットを引っ張り出してきました。

かえる工房はバイク大好き人間なので、かなり前に購入していましたが、倉庫のスミに積みっぱなしになっていたものをレーシングライダーの依頼品のために仮組みをしてその流れで完成させることにしました。

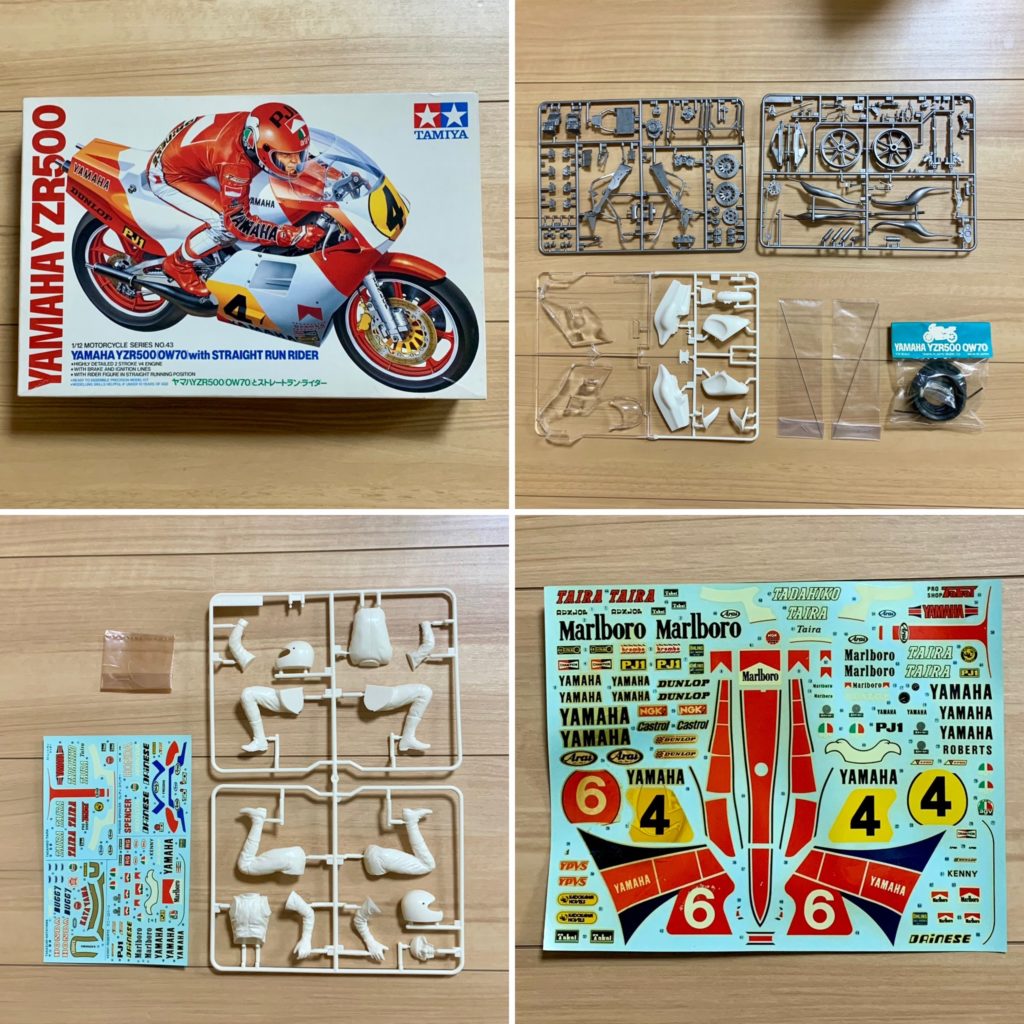

パーツ一覧

パーツ数はライダーを入れても100点弱。ハセガワやアオシマのバイクキットはパーツ数を増やす方向に進化していますが、タミヤは最近のキットでもできるだけパーツ数を抑えるようにしています。ただ、20年ものキットのためデカールはヘロヘロになっていて使い物になりません。