2024年6月製作開始(予定)

去年からミニカーリペイントのご依頼が急に増えてきましたが、今回はホワイトボディのレクサスを「ソニックカッパー」にリペイントします。

製作記録

フィギュア・プラモデル・ガレージキットの製作代行

2024年4月製作開始(予定)

次の依頼品はタミヤのセリカGT-R。かえる工房にとって「セリカ」といえば初代の「1600GT」か「リフトバック2000GT」なのですが、今回は5代目のT180型です。かえる工房にとって「GT-R」といえば「スカイライン」か「ベレット」なのですが、今回は「セリカ」です。(シツコイ・・・)

以前製作したシティターボがタミヤの同じスポーツカーシリーズNo.30で、このキットがNo.56。さすがにモーターライズではなくなりましたが、パーツは少なめでステアリング可動をオミットするなど、おもちゃプラモからディスプレイモデルに移行する間の試行錯誤が見えて興味深いです。

メーカー:PZY MODEL

2023年8月完成

次の依頼品はレジン製ガレージキットの「GRヤリス」です。最近の車にはとんと疎いので、「GRヤリス」と聞いて「GR?ヤリス?どこの国の車だ?」と思いましたが、車好きの姪っ子に写真を見せたらすぐに教えてくれました。「GR」というのはトヨタのスポーツカーブランドの名前なのですね。(⌒-⌒; ) 3ドアコンパクトカーの「ヤリス」をベースにWRC出場のために作られたホモロゲーションモデルだそうです。国内名のヴィッツなら知っていたのですが・・・。

1,618 cc直列3気筒ターボ 最高出力 272馬力

乾燥重量 1,290 kg 2020年発売

「PZY MODEL」というメーカーについてはネットで調べてもほとんど情報がありませんでした。パーツの成形はなかなかキレイですが、ホイールが繊細すぎて強度的にかなり問題がありました。レジン製の重いボディを支える部分なのですから、もう少し工夫してもらいたかったものです。また、一般的なプラモデルとはパーツ構成がかなり違うのに、説明書がえらく不親切でどう組み立てるかにかなり頭をひねりました。

パーツ一覧

パーツ数は30点程度。エンジレスでシャーシ裏など見えない部分はツルツルテンの割り切った造形です。ほとんどがレジン製パーツで非常に重く、その他にクリアーパーツ、エッチングパーツ、デカールなどが付属します。

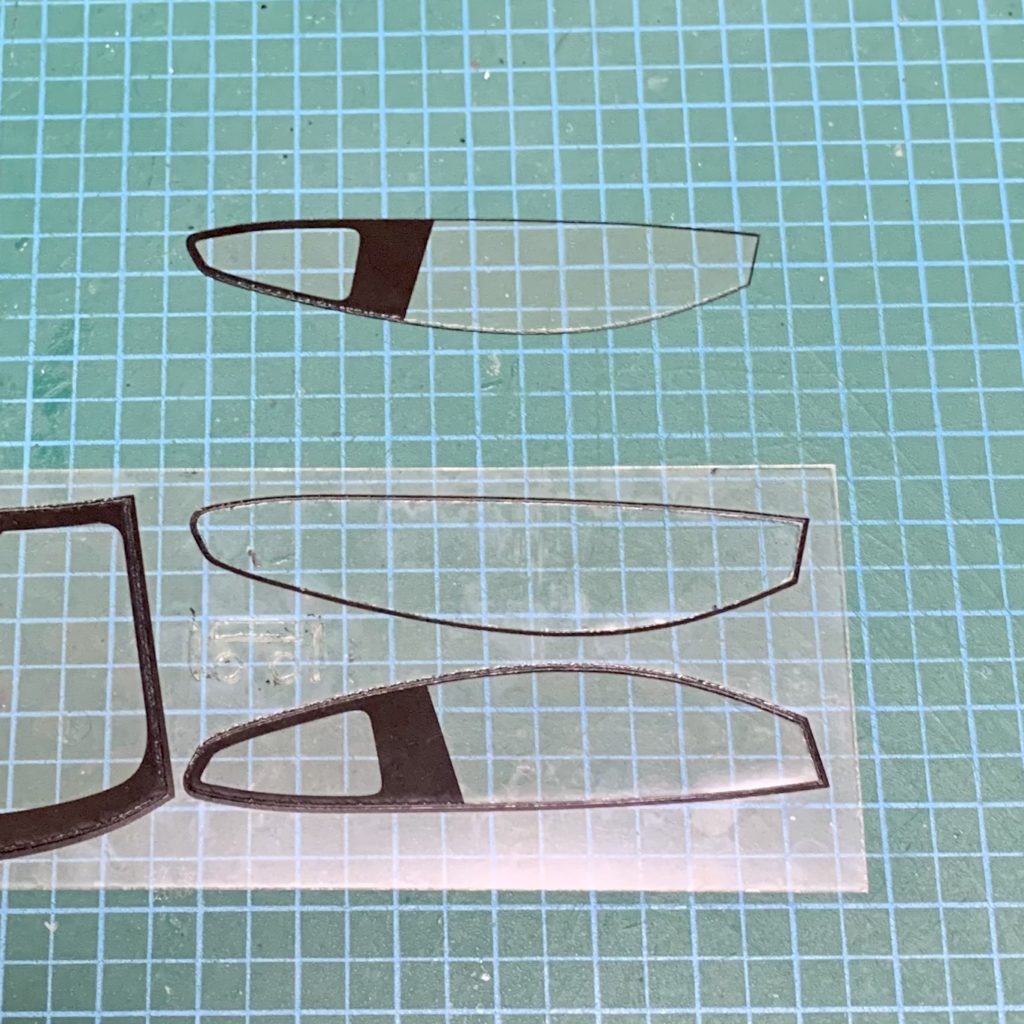

ウィンドウパーツ

普通ガレージキットではバキュームフォームのウィンドウが付属しますが、このキットのフロントとサイドウィンドウは保護シールのついて透明プラ板に黒部分を印刷し、切れ目に沿って剥がすというものです。ヤリスのウィンドウはほとんど平面なのでできることでしょうが、こんなパーツ構成は初めて見ました。

内装の塗装

いつもはボディの塗装を先にやってしまうのですが、エクステリアの調整に時間がかかりそうなので、先に内装を塗装。ガイアカラーのセミグロスブラックを使いましたが、レザーシートのようにぬめっとした感じに仕上がりました。

2022年1月完成

「ユーたち日本人なのにどうしてそう外車に乗りたがるのかね?・・・日本にもすばらしい車がたくさんあるじゃないか」

( ̄∇ ̄)

「その中でもミーの愛車、あれが日本のほこる最高の車ね!」

( ̄∇ ̄)

バーン‼︎

「・・・・・・!」「まぼろしの名車といわれるトヨタ2000GT」

(◎_◎;)

「ミーのマシンがついに完成したぜ〜!フッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホ!〜!」

( ̄∇ ̄)

トヨタ2000GTというと、長年ハセガワのキットが決定版でしたが、突然、アオシマからニューキット発売の発表!しかも珍しい後期型!!(◎_◎;) 以前は前期型のナンバープレートだけを隼人ピーターソン仕様にして製作したことがありますが、今度こそ本物が作れるのです(^O^)。アオシマらしいゆるさも見られるものの、モデラーの気持ちを理解した新しい試みがされているなかなかの良キットです。

ここまで来たら007のオープンカー仕様も欲しいものですが、ハセガワさんかアオシマさんから発売してくれないものでしょうか(≧∇≦)

①パーツのはめ込みがスナップキット並にきつく、仮組みをする場合は要注意。

②ゲートが太いせいかランナーから切り出す時に細かいパーツが破損しやすい。

③フロントサスのアッパーアームが別パーツになっていて位置決めが難しい。

④インテリアのデカールが馴染みにくく割れやすい。

⑤好みの問題ですが、車高が高くて少しカッチョ悪い。(´・ω・`)

外箱の完成写真。

このキットを手に入れて最初に引っかかったのがコレ。同社のMG-Bもそうでしたが、車高が妙に高い( ´△`)。数値的には正確なのかもしれませんが、ミニチュアカーとしての見栄えを考えるともう少し車高を下げてもよかったのでは?

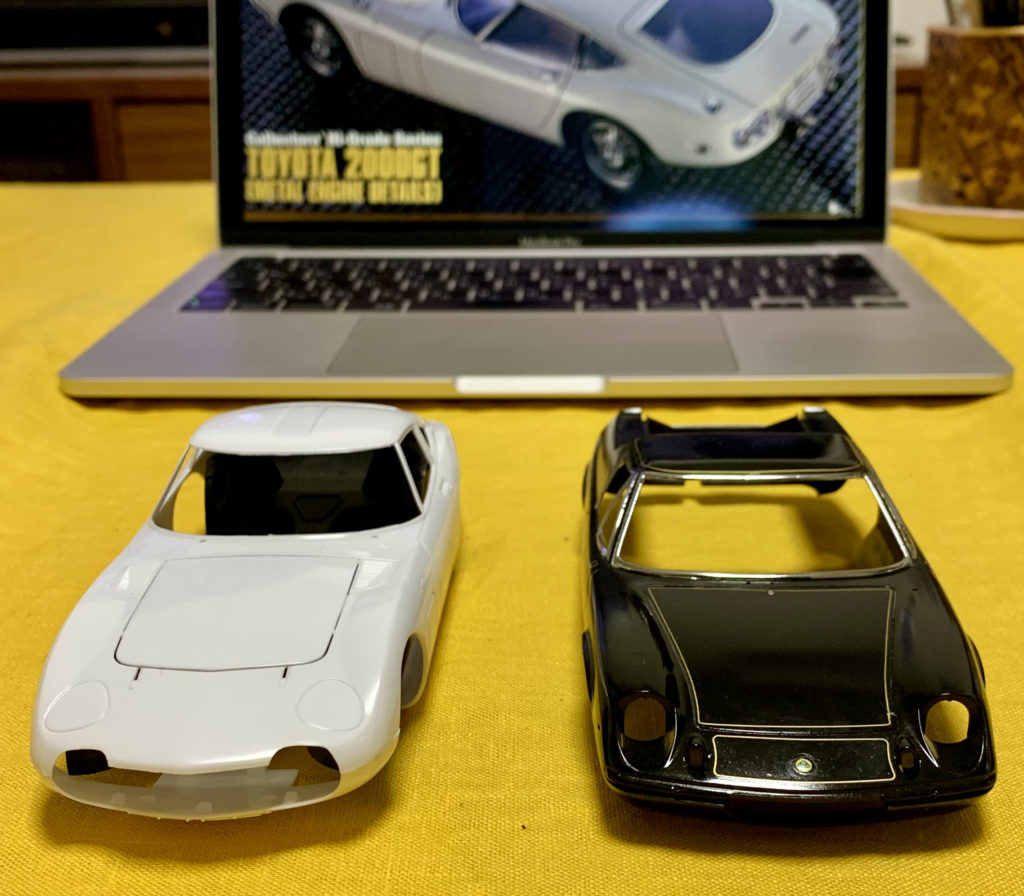

ボディラインの比較。

上がアオシマの後期型。下がハセガワの前期型。ハセガワのほうがディティールがシャープですが、アオシマのほうがデフォルメが効いたボディラインで、私は個人的にはこちらのほうが好みです。

エンジンレスで最低限のパーツ構成なので、人によっては物足りないと感じるかもしれませんが、ハセガワのストラトスのように完成すると見えなくなるような部分が妙に凝っているキットよりこういうシンプルなキットの方が好きです。

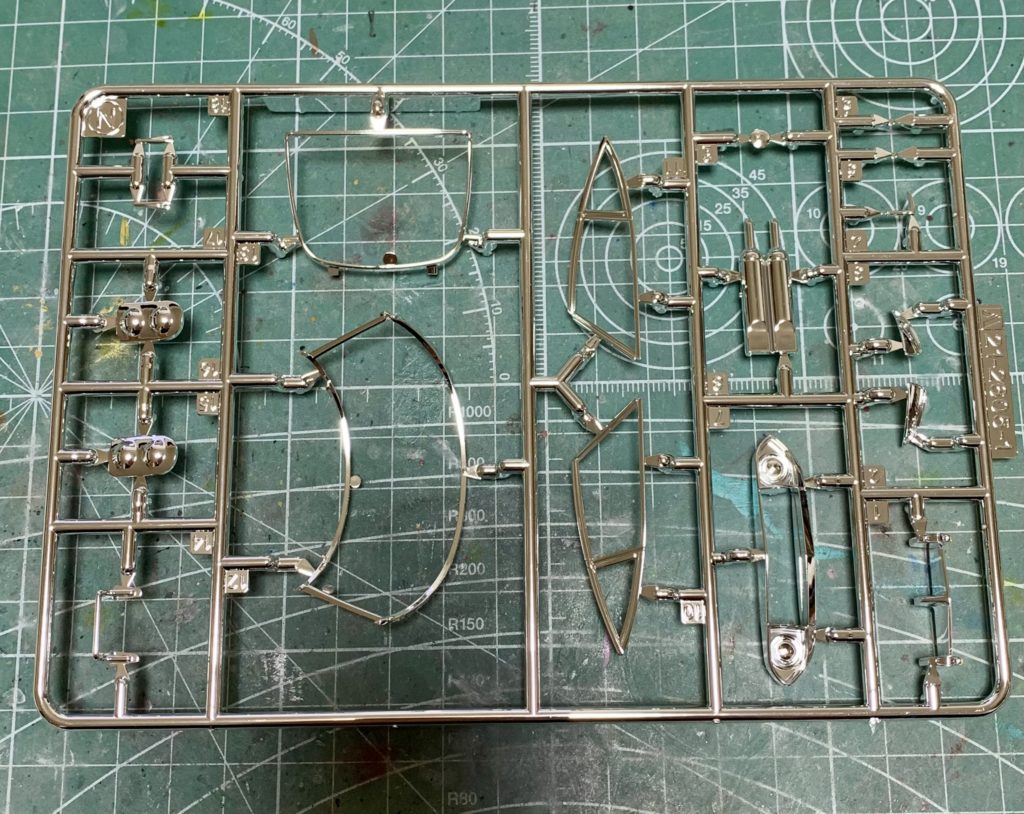

メッキのウィンドーフレーム

ウィンドーフレームは別パーツ化されています。私が知る限りこのようなパーツ構成のキットは初めてです。

追記:後で知りましたが、これより先に発売されたタミヤのフェアレディ240Z -Gがすでにこの方式を採用していました。

アオシマ、ハセガワ、実車との比較

車高調整をしているのかもしれませんが、実車が一番j低く見えます。ハセガワは少しノーズが下がっています。アオシマはやはり腰高でタイヤハウスのスキマが広すぎるように見えます。

シャーシの塗装完了

サスを削れば車高を下げることができそうでしたが、今回はキットのままストレートに組み立てました。ハセガワのキットでは黒一色でしたが、アオシマのはフレーム部分を明灰白色で塗装と指示がありました。

ボディのパーティングライン消し

ボディのパーティングラインをサインペンでマーキング。金型が新しいせいか技術が進んだのか、パーティングラインは非常に薄く、クオリティを気にしないならこのまま塗装してもいいくらいです。

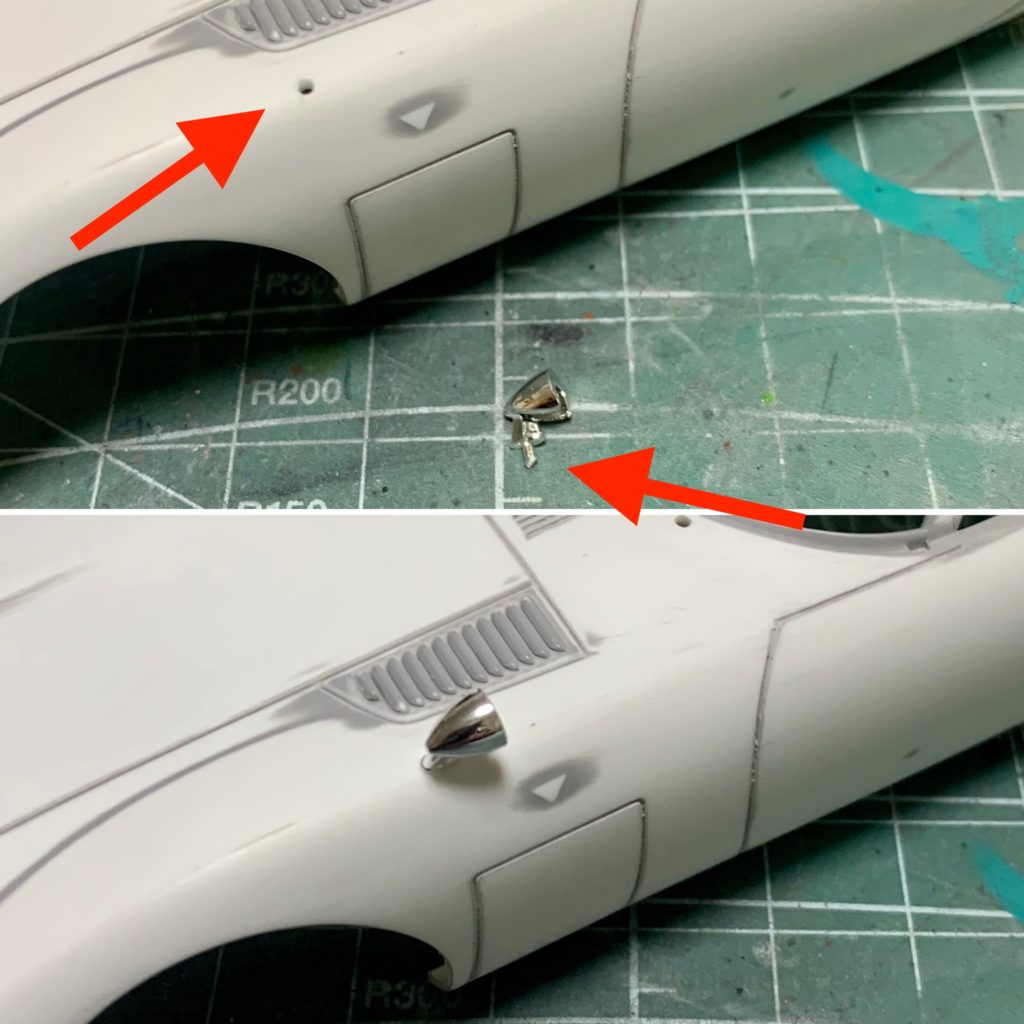

バックミラー

バックミラーはただ接着するだけの指定になっていますが、ランナーのゲートがダボがわりになりそうなので、フェンダーに1mm穴を開けて差し込み式に加工しました。しっかり固定したいなら真鍮線を埋め込んだ方がいいのですが今回はお手軽加工にしました。

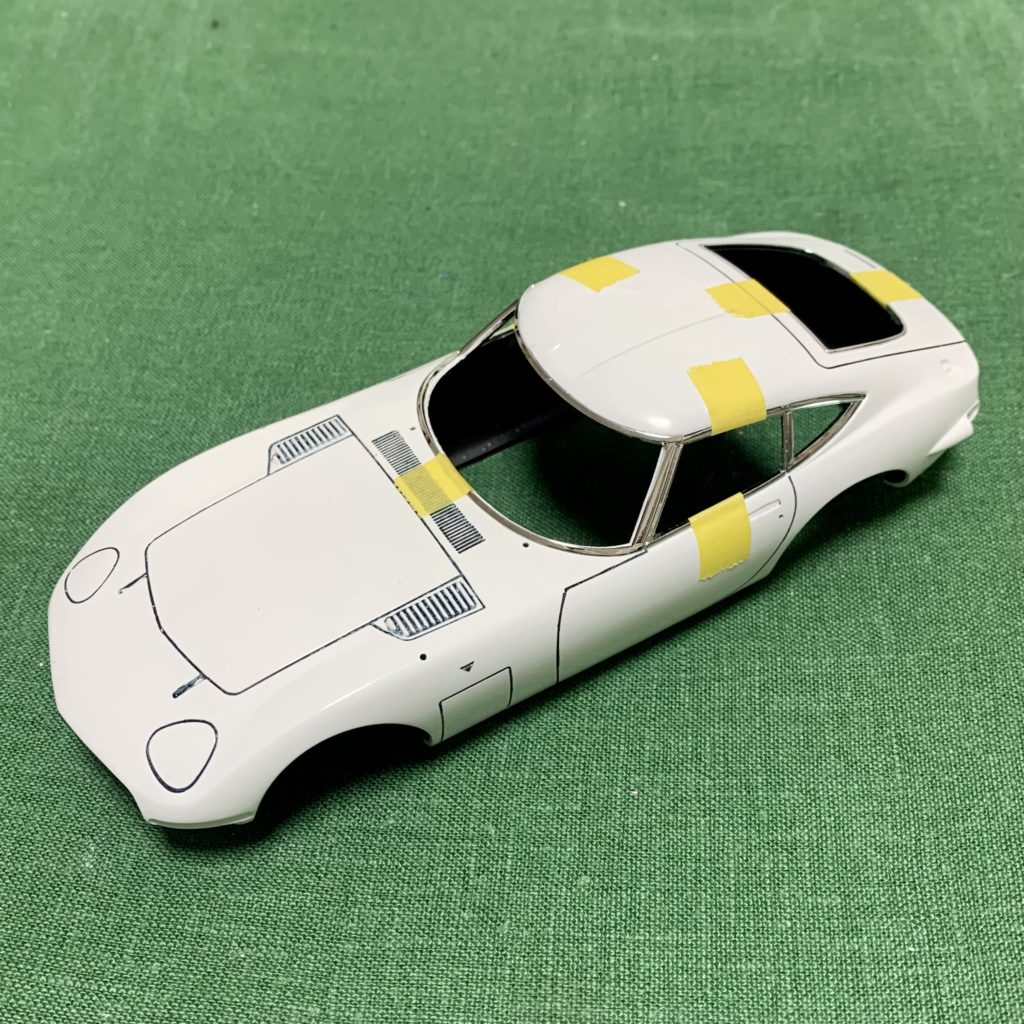

ウィンドーフレームの接着

完成したボディに「ハイグレード模型用セメダイン」でウィンドーフレームを接着。この接着剤は曇らないし多少はみ出しても軽くこすればかんたんに落ちるので、クリアーパーツやメッキパーツの接着に向いていますが、接着力が弱く乾燥に時間がかかるので、マスキングテープで固定して1日ほど放置します。

ハイキューパーツのホワイトデカールにインクジェットでプリントしましたが・・・う〜〜む、文字がかすれているしデカールが薄くて透けています。ハイキューパーツのデカールはすぐに丸まってクシャクシャになるし、それほど質が良くないようです(´・_・`)

初見では車高が高すぎるように感じたのですが、見慣れてしまえばこんなものかなと思えるようになりました。別パーツ化された窓枠は精度が高くてなかなかよかったのですが、タイヤはやはりゴム製にしてもらいたかったです。

依頼品としてハセガワの1/24トヨタ2000GTスーパーディティールの作製を開始。

エンジンレスの通常キットにエンジンパーツ等が追加されたスペシャルキット。発売直後に通常キットを作製したことがあるので、今回は2台目の作製になります。

説明書ではシャーシを組み込んでからフロントアンダーパネルを接着すると指示されていますが、接着線の処理をするために先に組み立てます。取り付けダボも何もなく強度的に心配なので0.3mmプラ板を裏打ちして瞬着で固めました。

ロータスヨーロッパとの比較。ロータスの全幅が1635mmに対して2000GTは1600mm。それなのに重量はロータスの730kgに対して1,120kgもあります。いや、そもそもロータスが異常に軽いのですが・・・。

「ユーたち日本人なのにどうしてそう外車に乗りたがるのかね?・・・日本にもすばらしい車がたくさんあるじゃないか」

モデラーズのプラグコードをディストリビューターに接続。最初は穴を空けて差し込もうと思いましたが、基部が細すぎて無理だったので、一回り太いビニールチューブを間にはさんで接続。非常に細かい作業で目が疲れました。(´-ω-`)

タイヤはこの前のミウラと違ってちゃんとサイドウォールにモールドがある標準的なもの。ホイールとブレーキディスクはメッキされていますが、イマイチ実感がなくておもちゃっぽい。・・・(´・ω・`)というわけで、サンポールに浸けてメッキ落としをします。

ボディに捨てサフを吹いて600番のヤスリで表面処理。透け防止に内側からメカサフを塗り、下地としてベースホワイトを塗装。

フィニッシャーズのファンデーションホワイトを塗装。なかなか良い塗料できれいなツヤが出ましたが、写真で見るとほとんど変化がわからない・・・。( ´△`)

ウェザリングカラーのマルチブラックでスミ入れ。以前は最終仕上げでスミ入れをしていましたが、クリアーをかけるうちにだんだんモールドが埋まってしまうので、最近はこの段階でスミ入れをしています。はみ出した塗料はメラニンスポンジで拭き取ります。

エアブラシでガイアのexシルバーを全体に吹いてから、黒部分をエナメルのガンメタルで筆塗り。タイヤは結構バリが残っていたの、で400番のヤスリで軽くサンディングしてモデリングワックスで磨きました。

今回の製作でネットで資料を探していたら、1/24の後期型キットを発見!いつかハセガワから発売されるだろうとずっと待っていましたが、なんと、アオシマから発売!迷わずポチってしまいました!(≧∇≦)

「やっと、ミーのマシンを製作することができるぜ〜!フッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホ!〜!」( ̄∇ ̄)

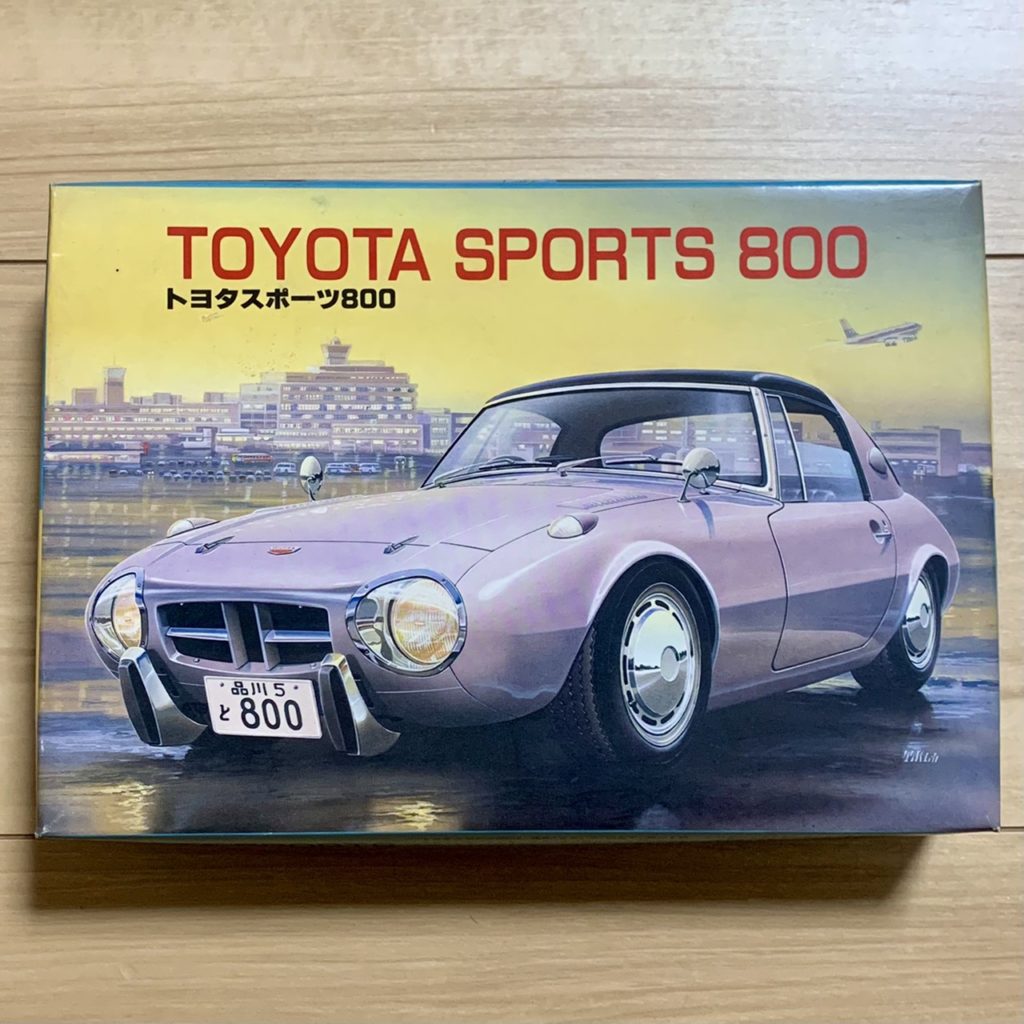

ン十年も積みプラになっていたヨタハチを倉庫の奥から引っ張り出しました。改めてみるとこのキット、箱絵が異常にカッチョイイ!Σ(・ω・ノ)ノ!

クリーム色とレッドの不思議な成型色をしています。今回、箱絵のイメージでシルバー塗装にします。

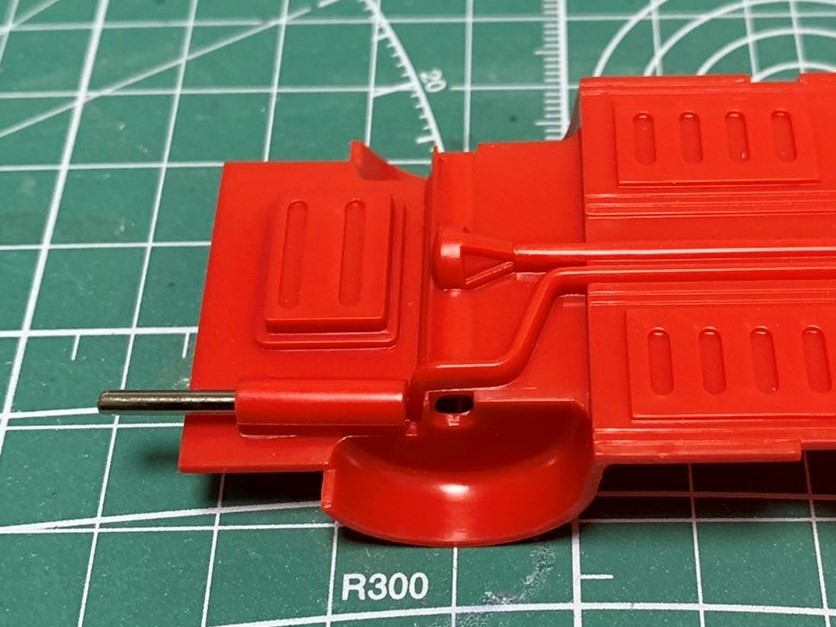

基本的に素組みの予定ですが、エキゾーストパイプだけはあまりにもしょぼいので、メッキパイプに置き換えました。

下地にブラックを塗装。

タミヤのLP48スパークリングシルバーで塗装。このカラー非常に美しくて気に入っています。

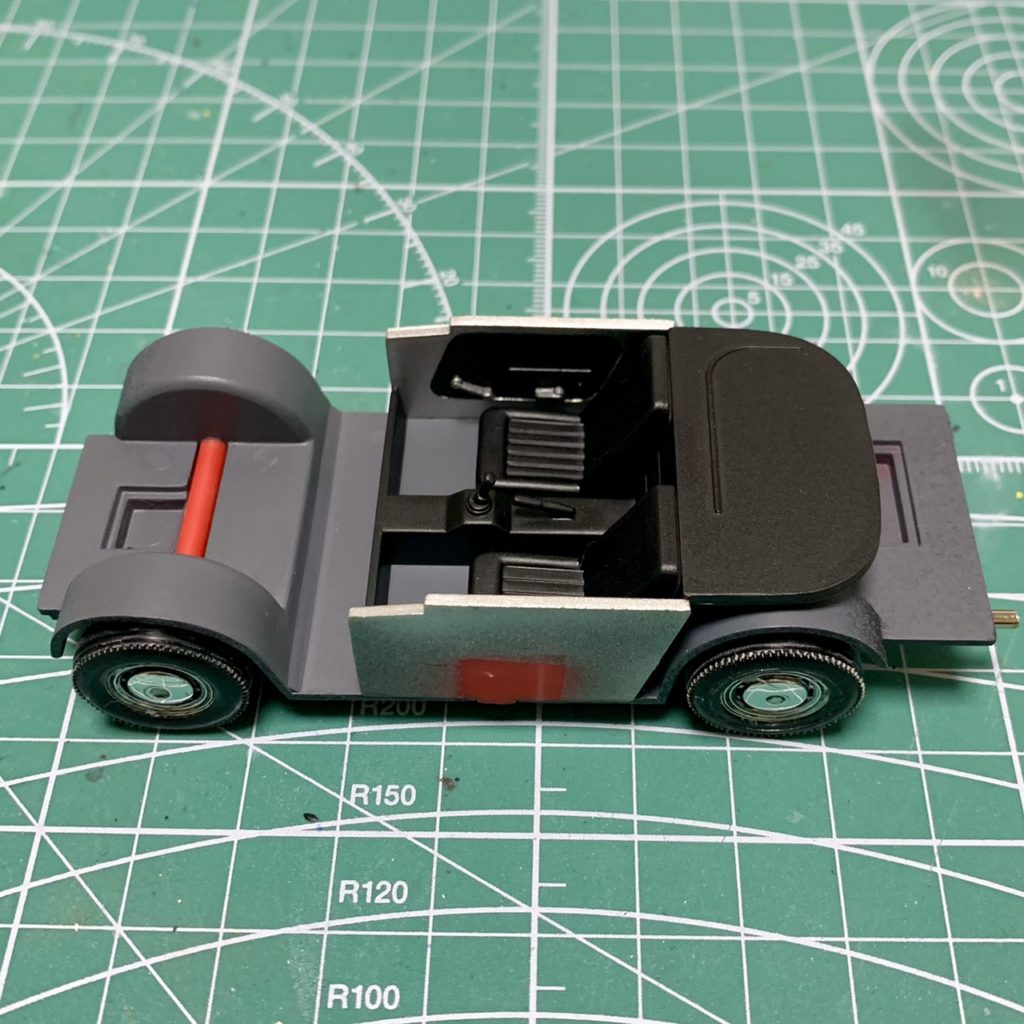

シャーシとコクピット完成。

ボディ塗装完了!光沢クリアーを吹いて軽く研ぎ出しをしました。

窓枠にミラーフィニッシュを貼りこみ、小物を接着して完成!