2022年1月完成

「ユーたち日本人なのにどうしてそう外車に乗りたがるのかね?・・・日本にもすばらしい車がたくさんあるじゃないか」

( ̄∇ ̄)

「その中でもミーの愛車、あれが日本のほこる最高の車ね!」

( ̄∇ ̄)

バーン‼︎

「・・・・・・!」「まぼろしの名車といわれるトヨタ2000GT」

(◎_◎;)

「ミーのマシンがついに完成したぜ〜!フッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホ!〜!」

( ̄∇ ̄)

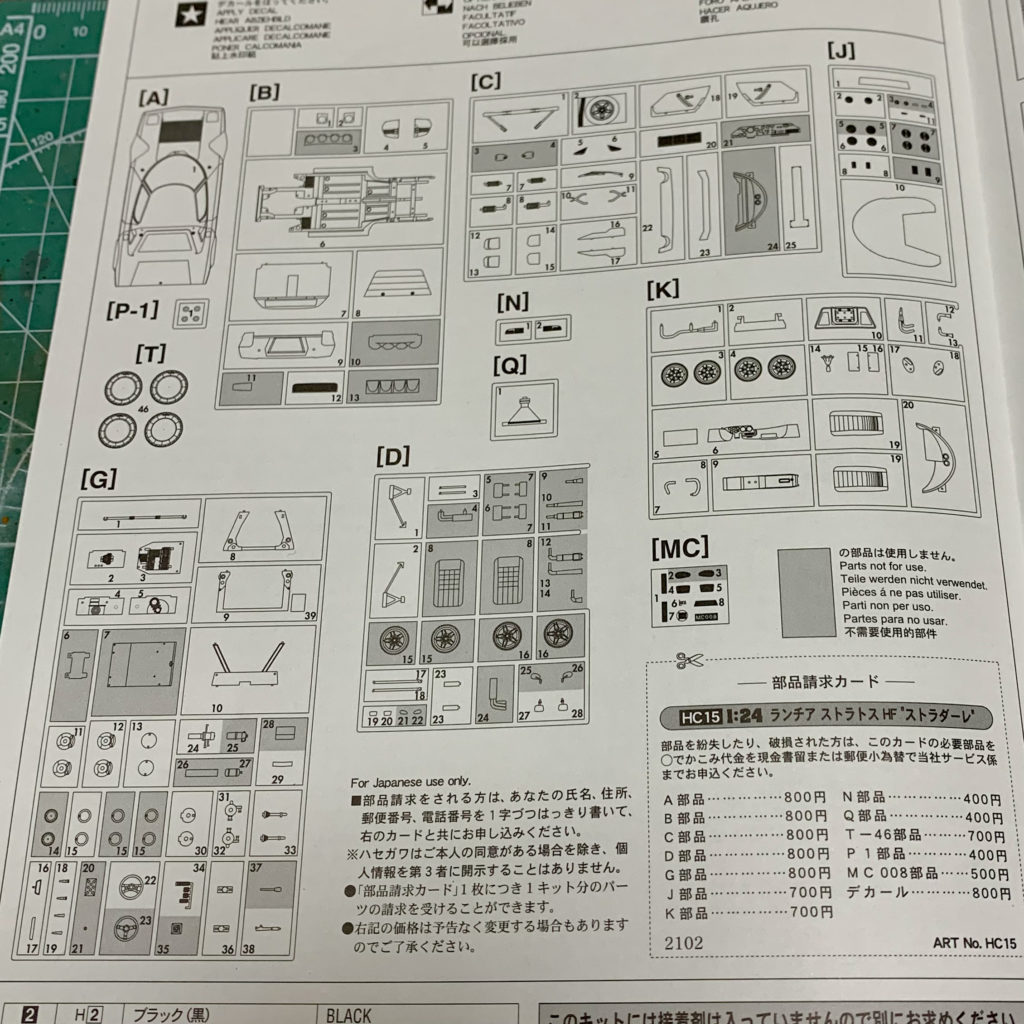

製作記録

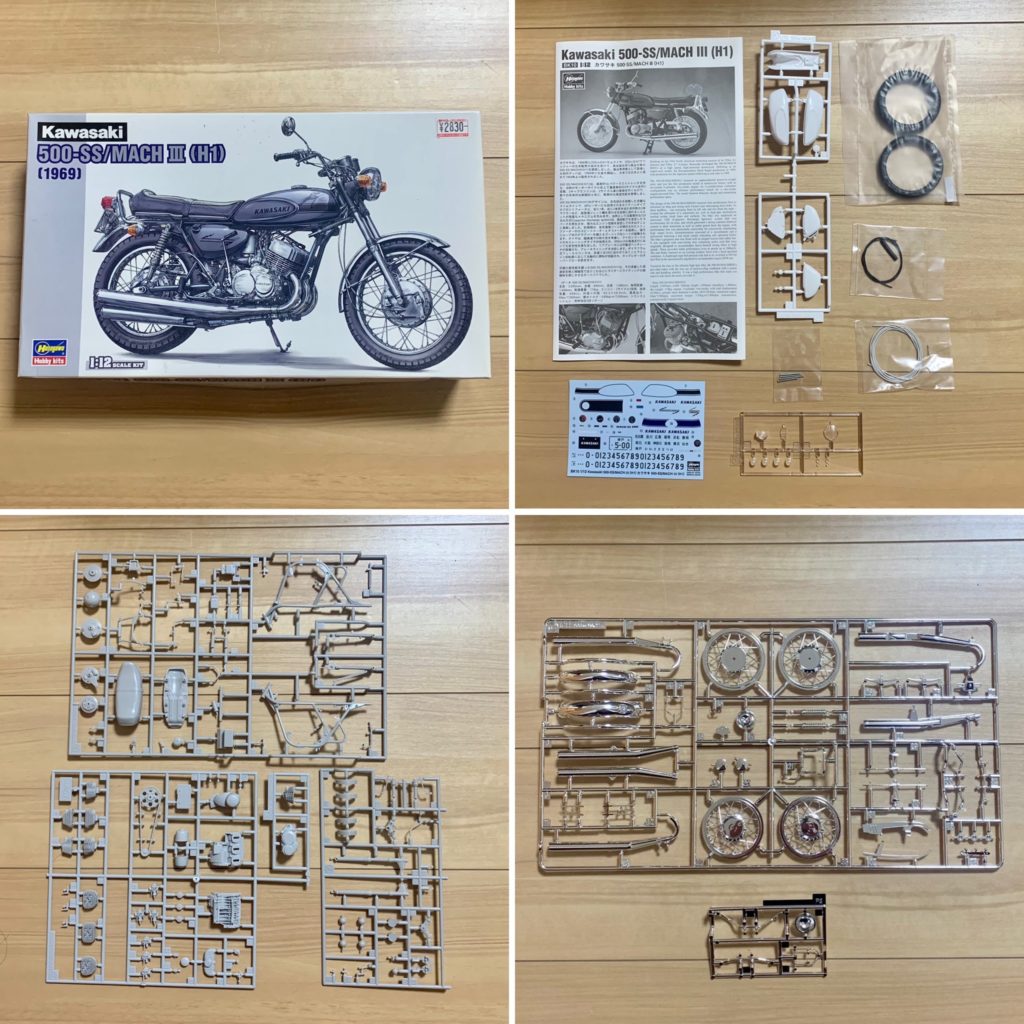

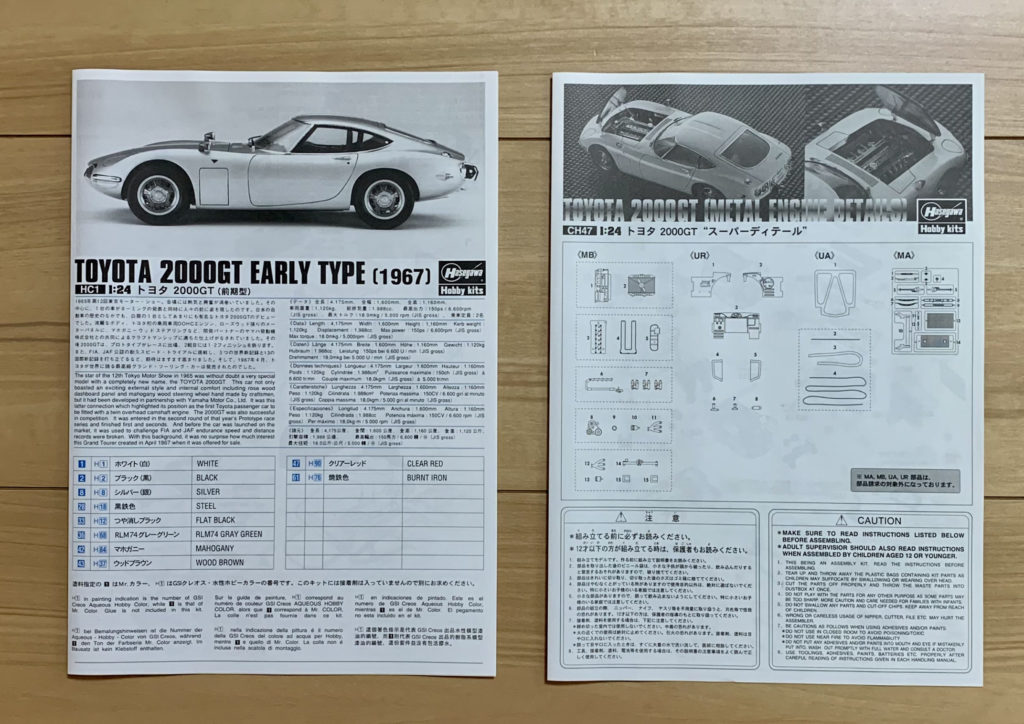

トヨタ2000GTというと、長年ハセガワのキットが決定版でしたが、突然、アオシマからニューキット発売の発表!しかも珍しい後期型!!(◎_◎;) 以前は前期型のナンバープレートだけを隼人ピーターソン仕様にして製作したことがありますが、今度こそ本物が作れるのです(^O^)。アオシマらしいゆるさも見られるものの、モデラーの気持ちを理解した新しい試みがされているなかなかの良キットです。

ここまで来たら007のオープンカー仕様も欲しいものですが、ハセガワさんかアオシマさんから発売してくれないものでしょうか(≧∇≦)

製作上の注意点

①パーツのはめ込みがスナップキット並にきつく、仮組みをする場合は要注意。

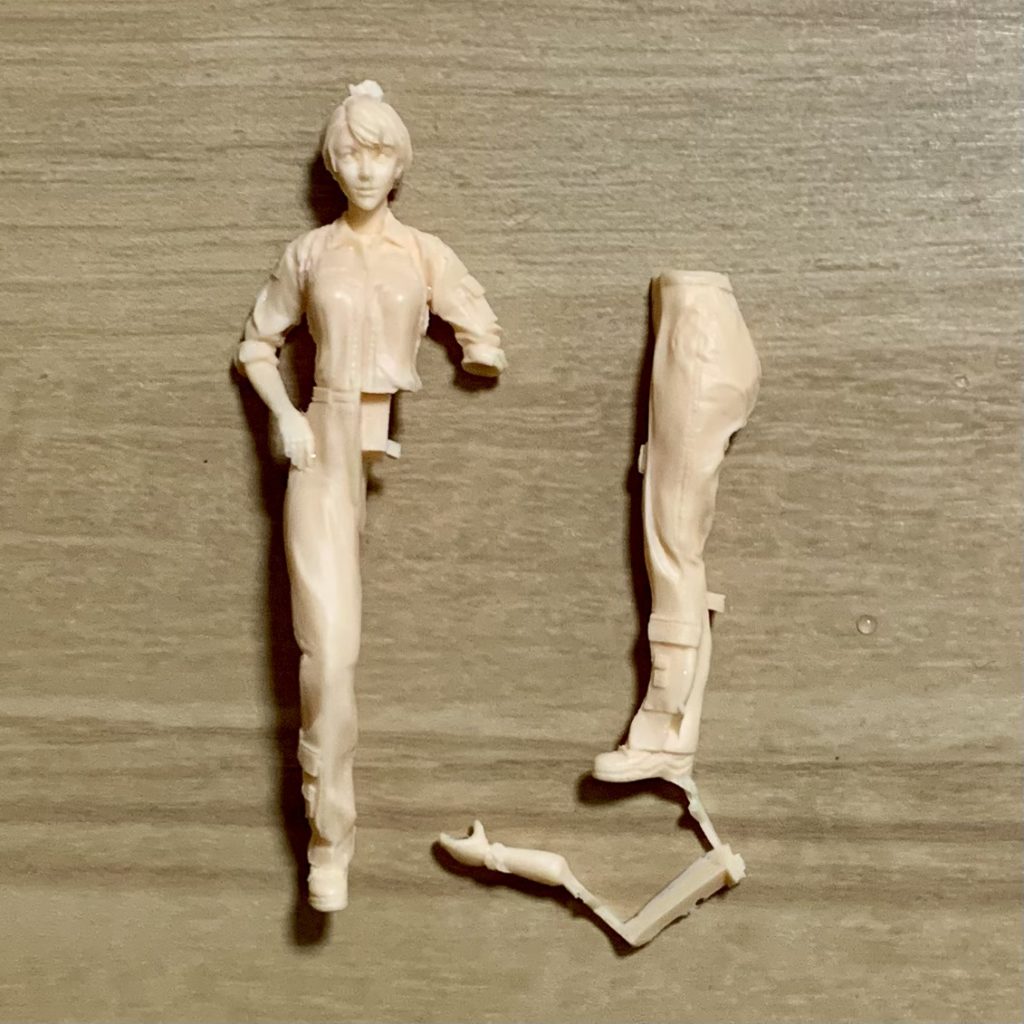

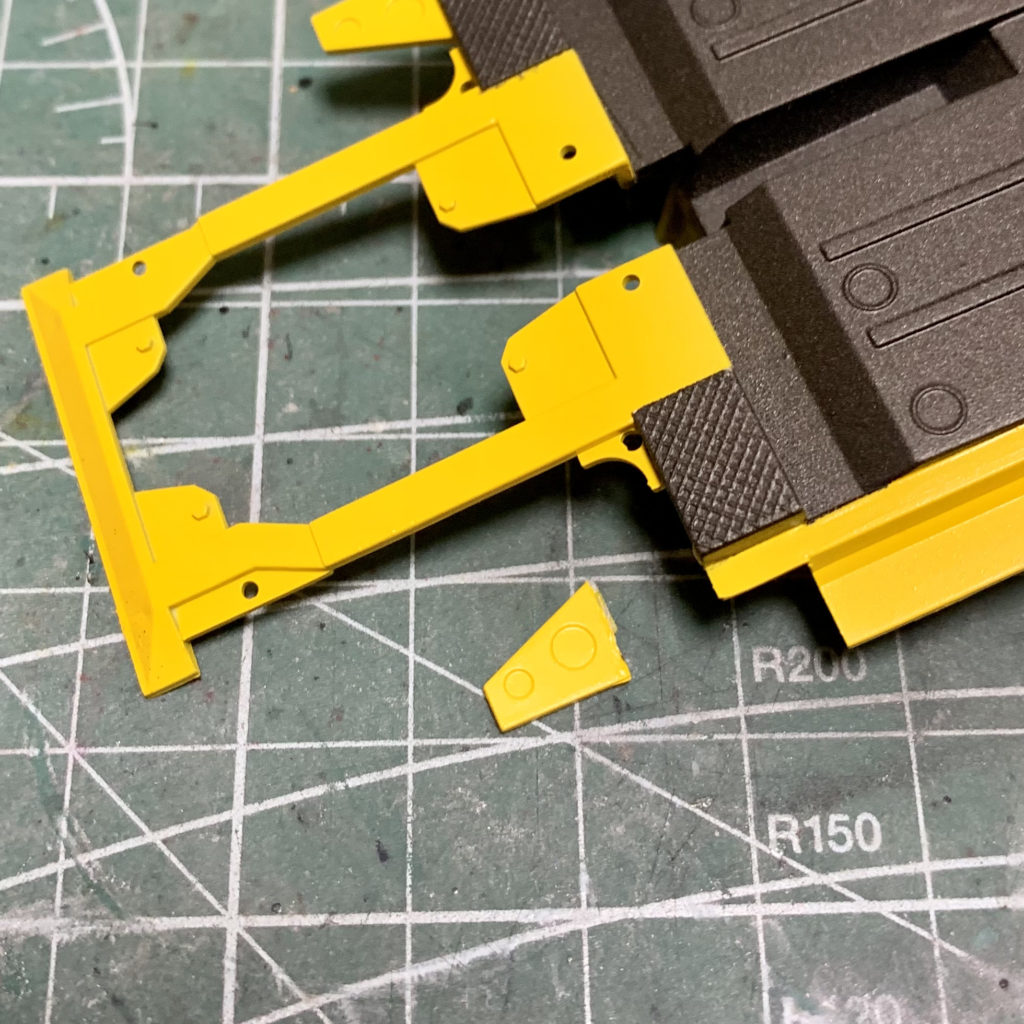

②ゲートが太いせいかランナーから切り出す時に細かいパーツが破損しやすい。

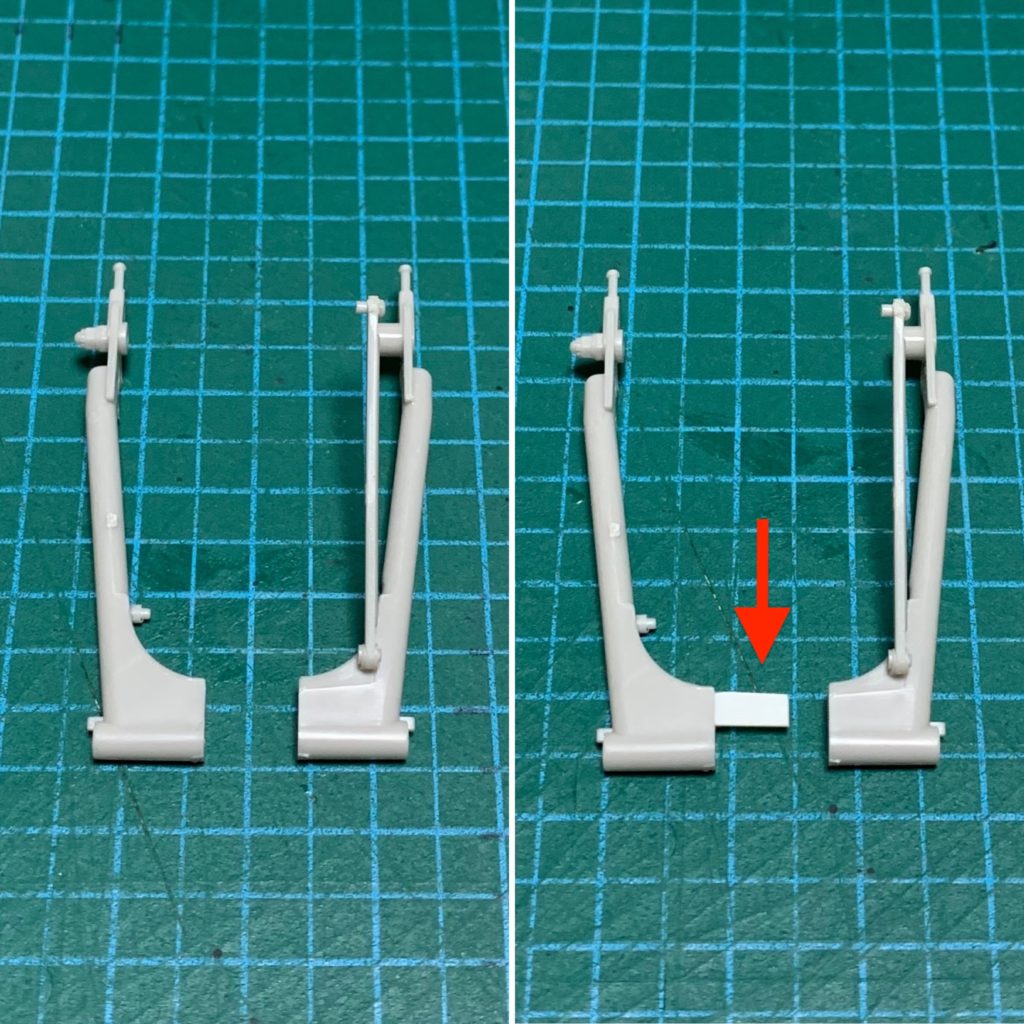

③フロントサスのアッパーアームが別パーツになっていて位置決めが難しい。

④インテリアのデカールが馴染みにくく割れやすい。

⑤好みの問題ですが、車高が高くて少しカッチョ悪い。(´・ω・`)

キットレビュー

外箱の完成写真。

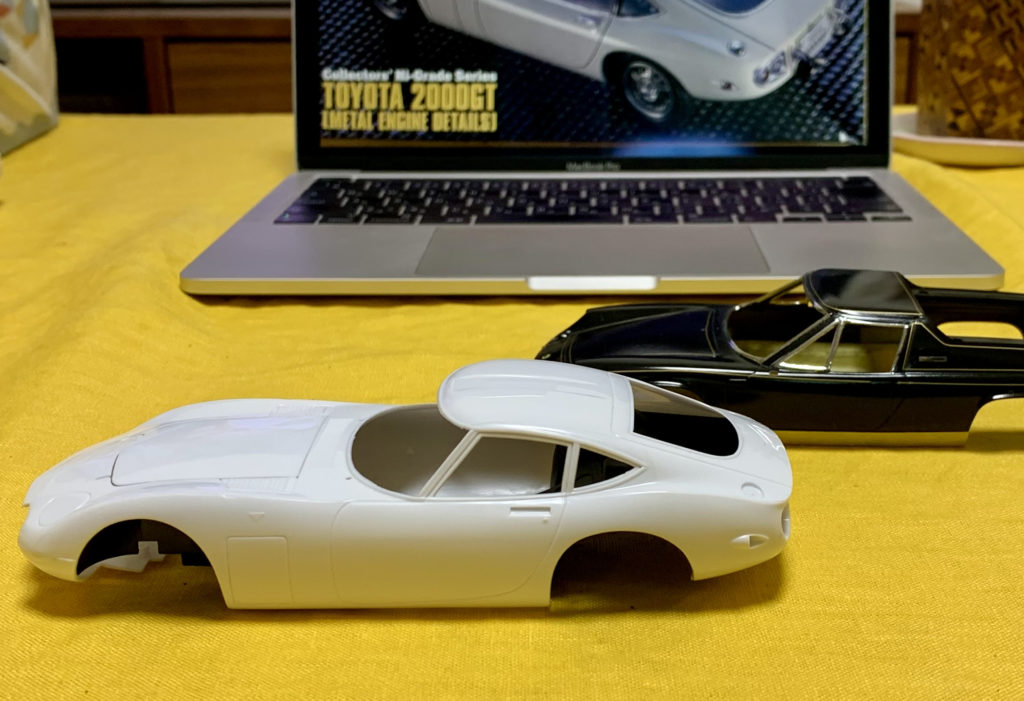

このキットを手に入れて最初に引っかかったのがコレ。同社のMG-Bもそうでしたが、車高が妙に高い( ´△`)。数値的には正確なのかもしれませんが、ミニチュアカーとしての見栄えを考えるともう少し車高を下げてもよかったのでは?

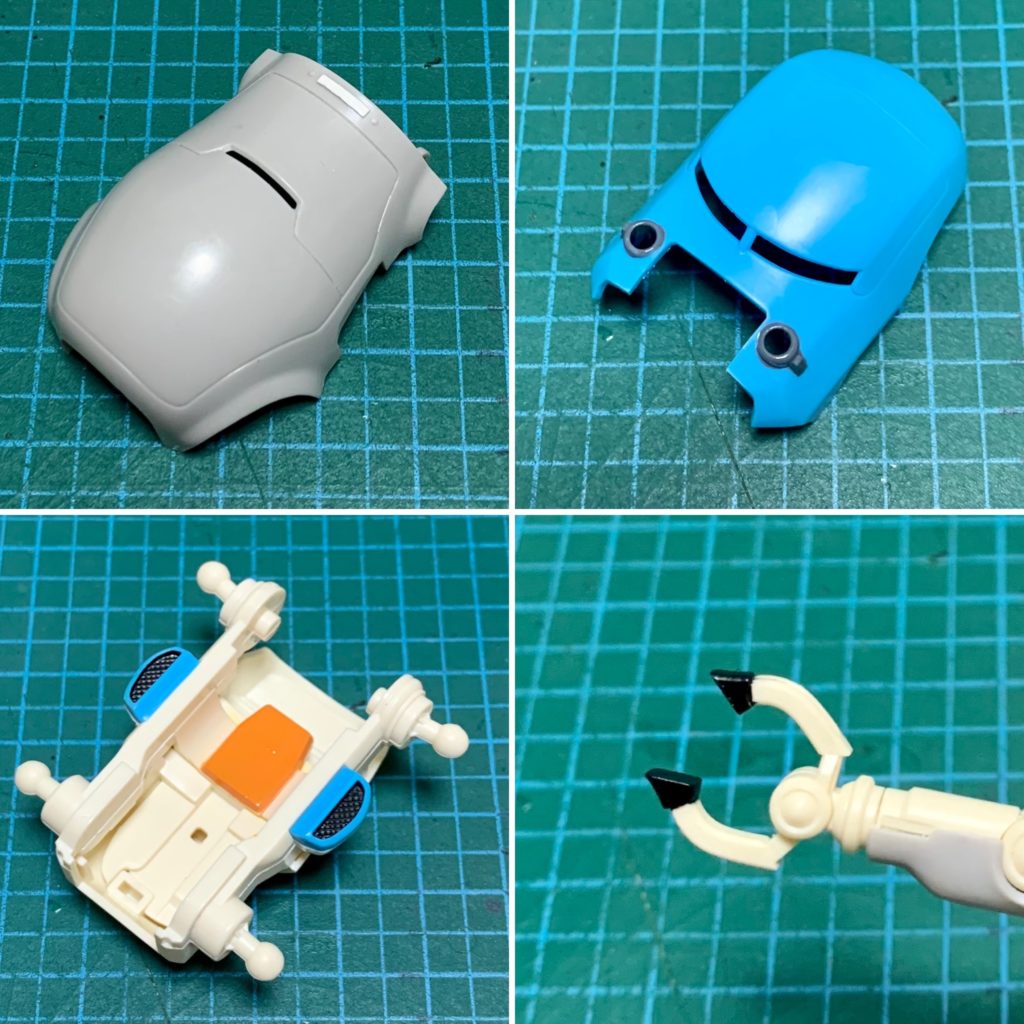

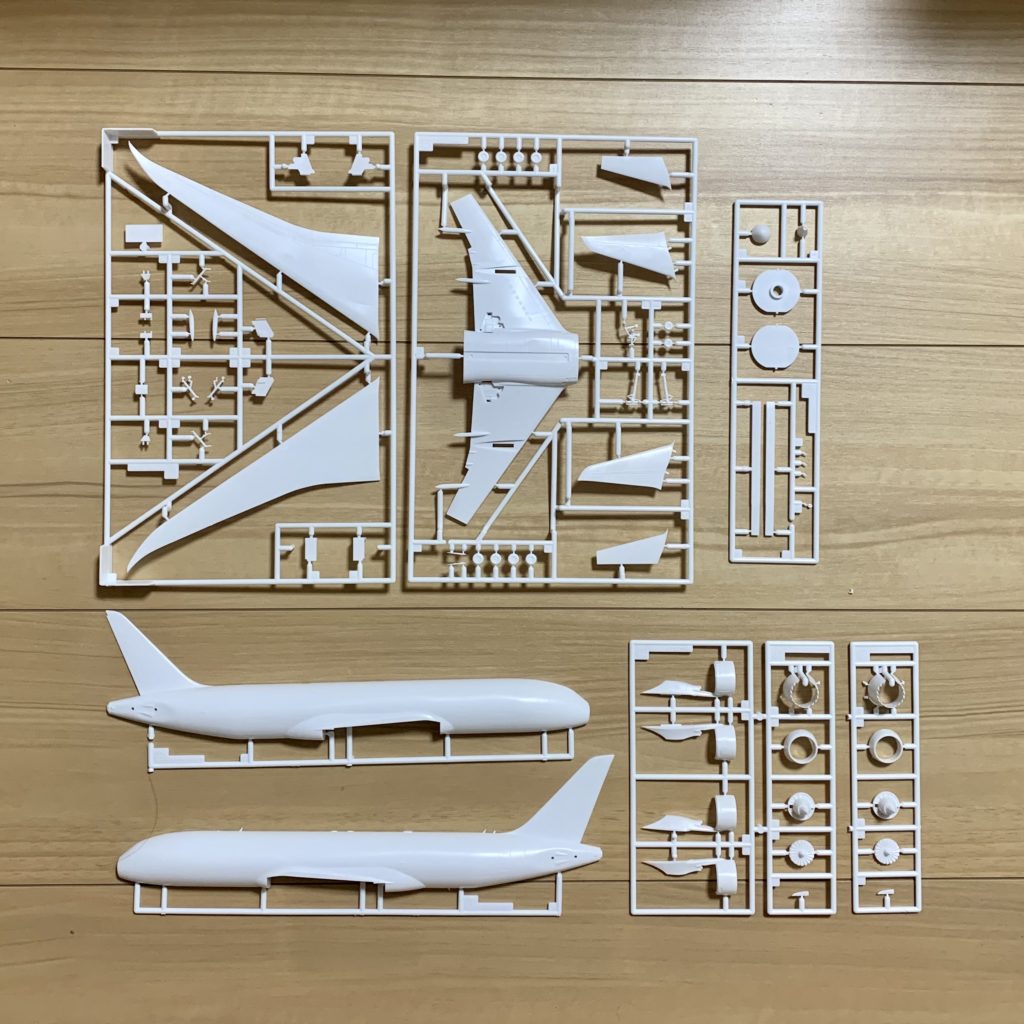

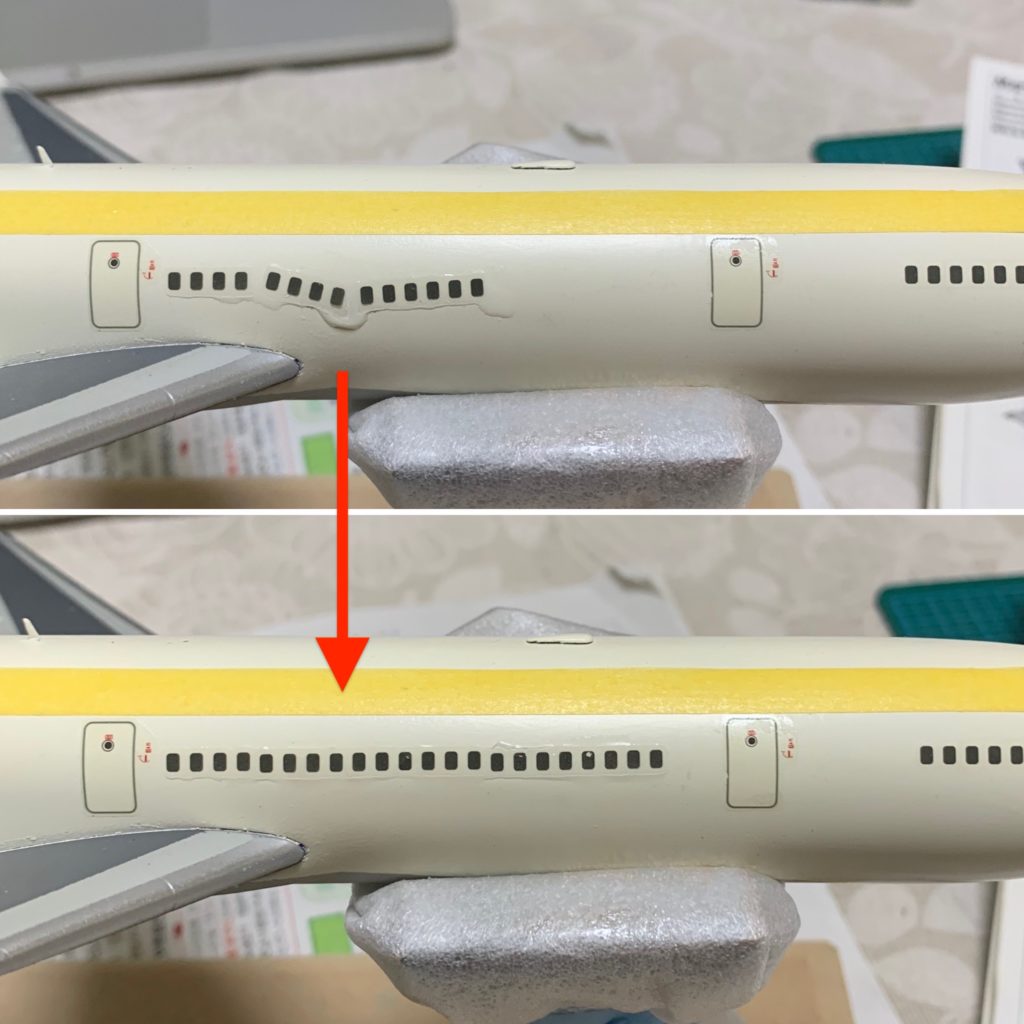

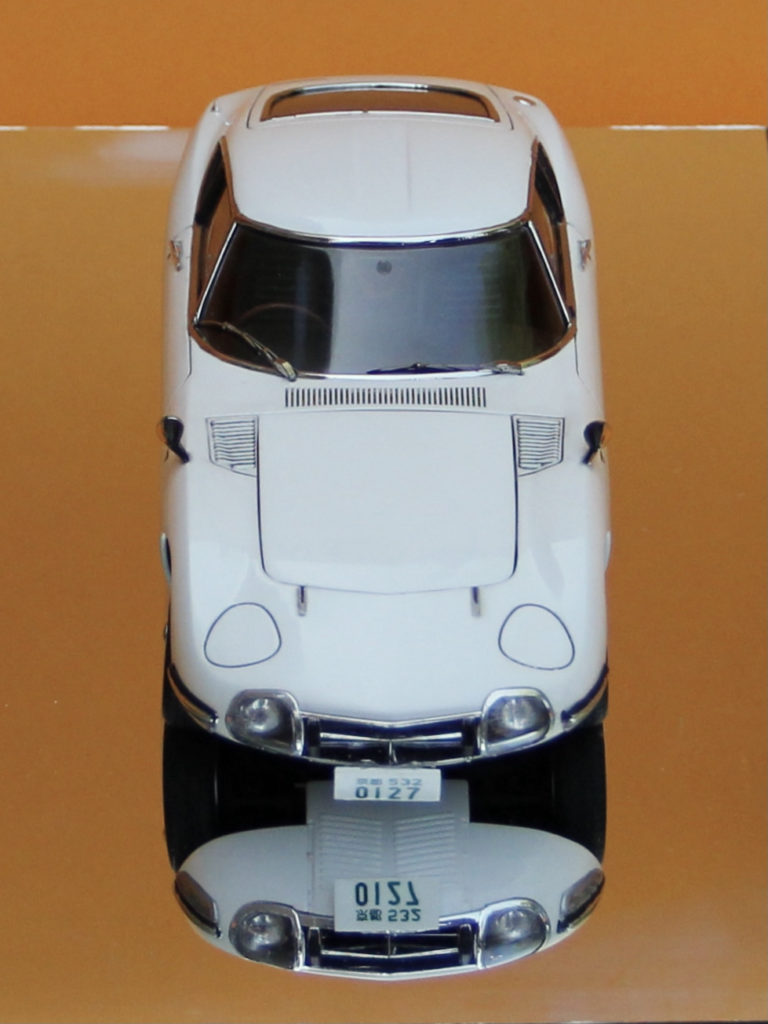

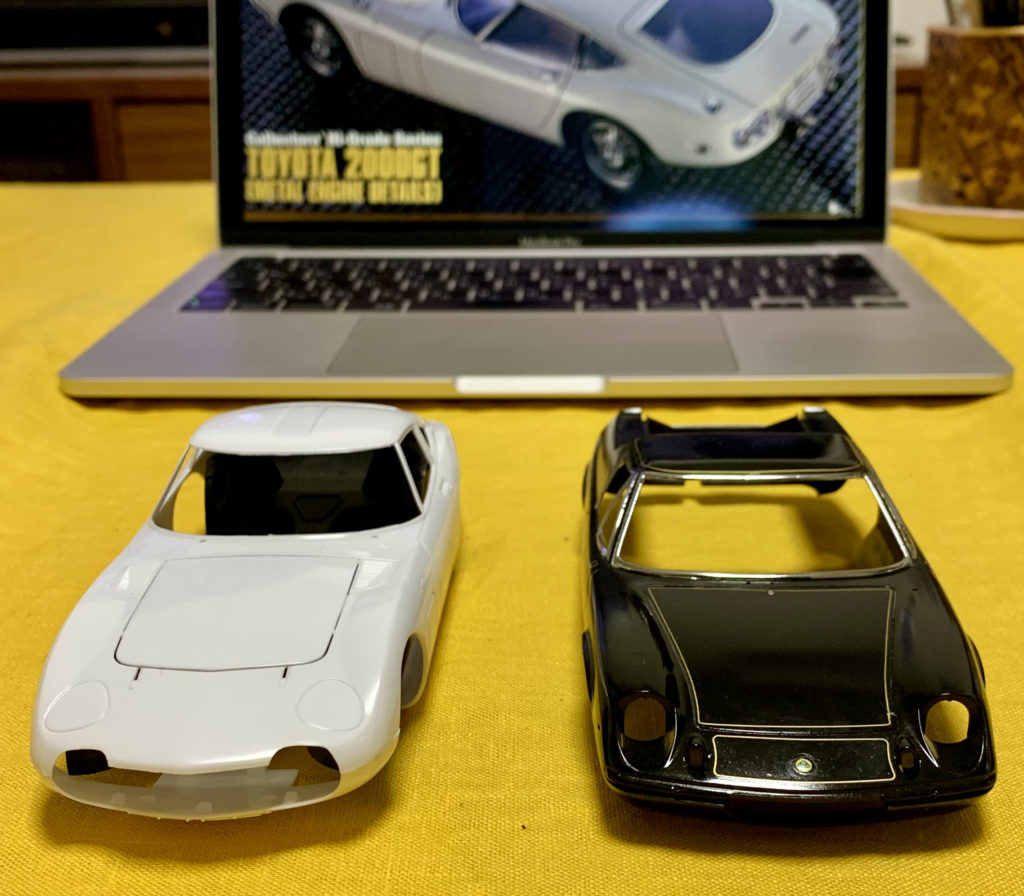

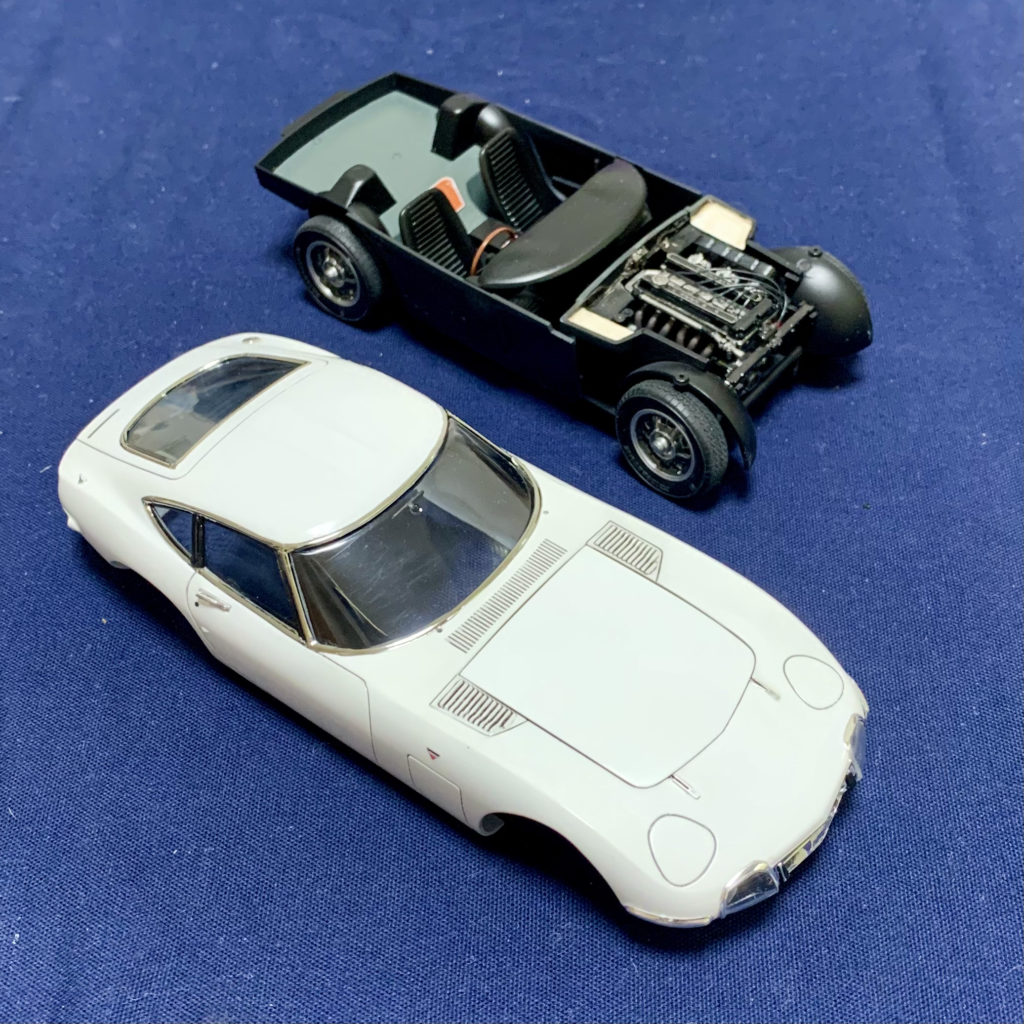

ボディラインの比較。

上がアオシマの後期型。下がハセガワの前期型。ハセガワのほうがディティールがシャープですが、アオシマのほうがデフォルメが効いたボディラインで、私は個人的にはこちらのほうが好みです。

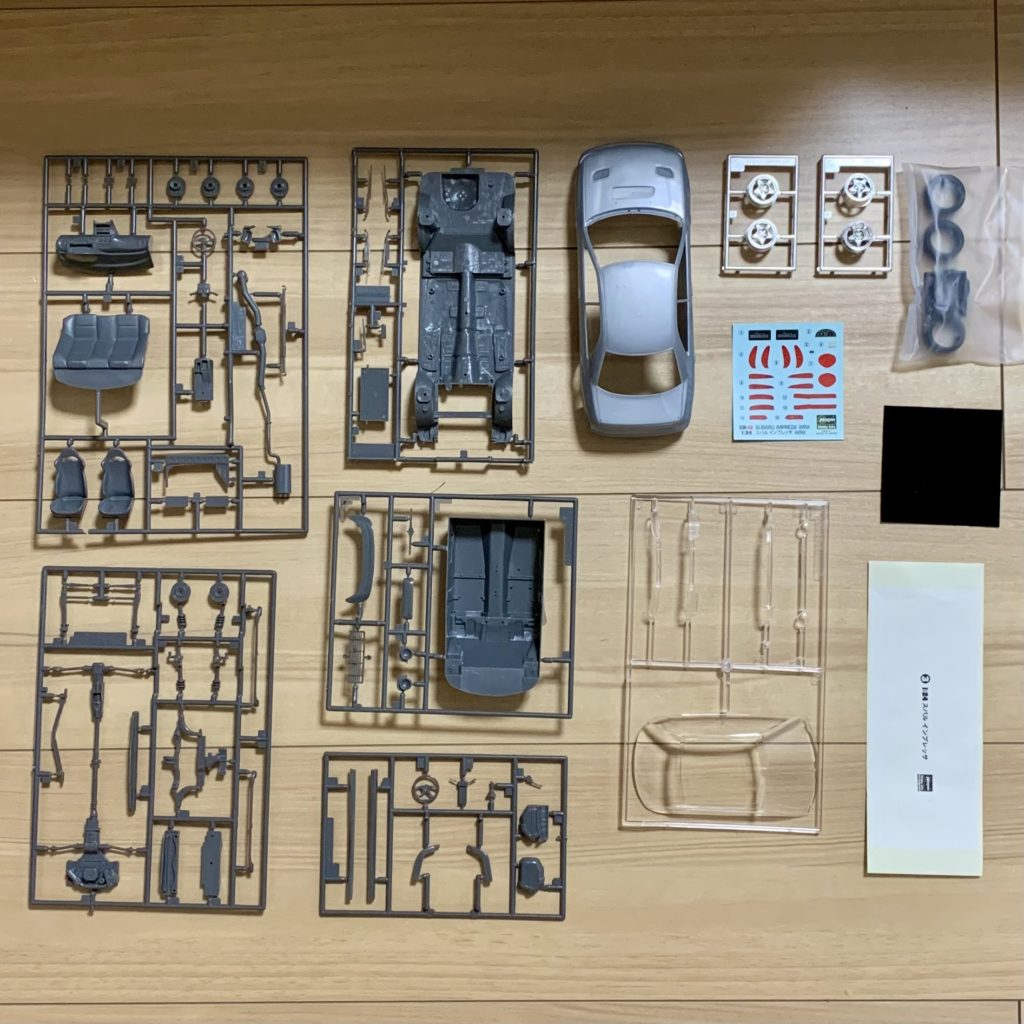

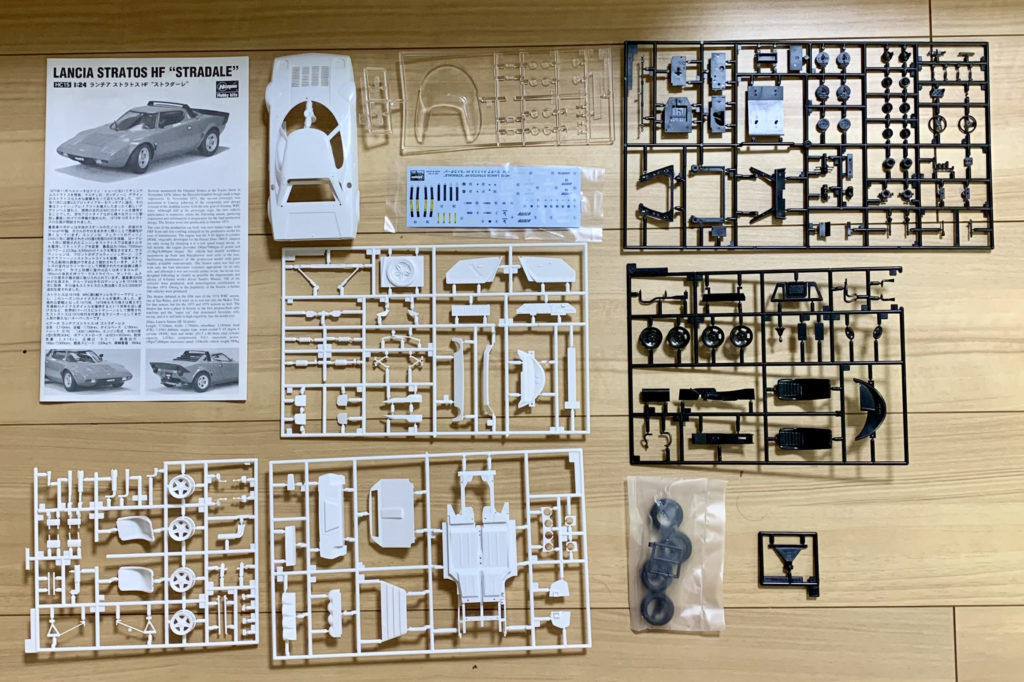

エンジンレスで最低限のパーツ構成なので、人によっては物足りないと感じるかもしれませんが、ハセガワのストラトスのように完成すると見えなくなるような部分が妙に凝っているキットよりこういうシンプルなキットの方が好きです。

https://kaerukobo999.com/2021/09/04/hasegawa-1-24-lancia-stratos/

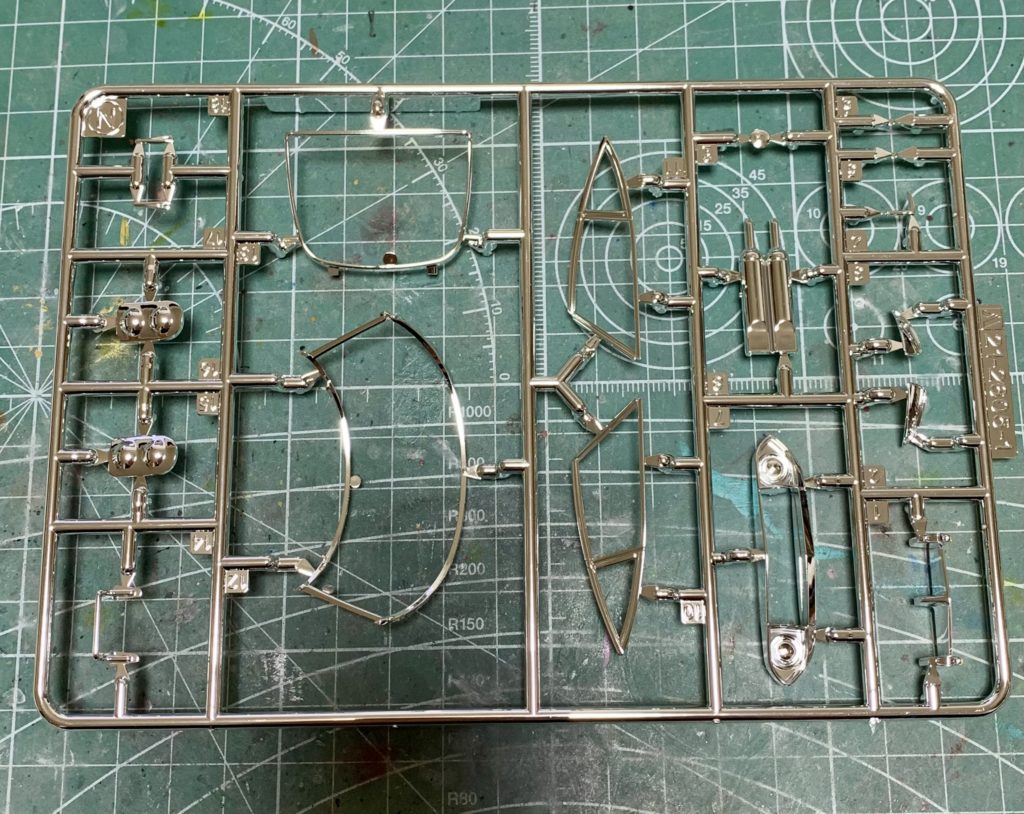

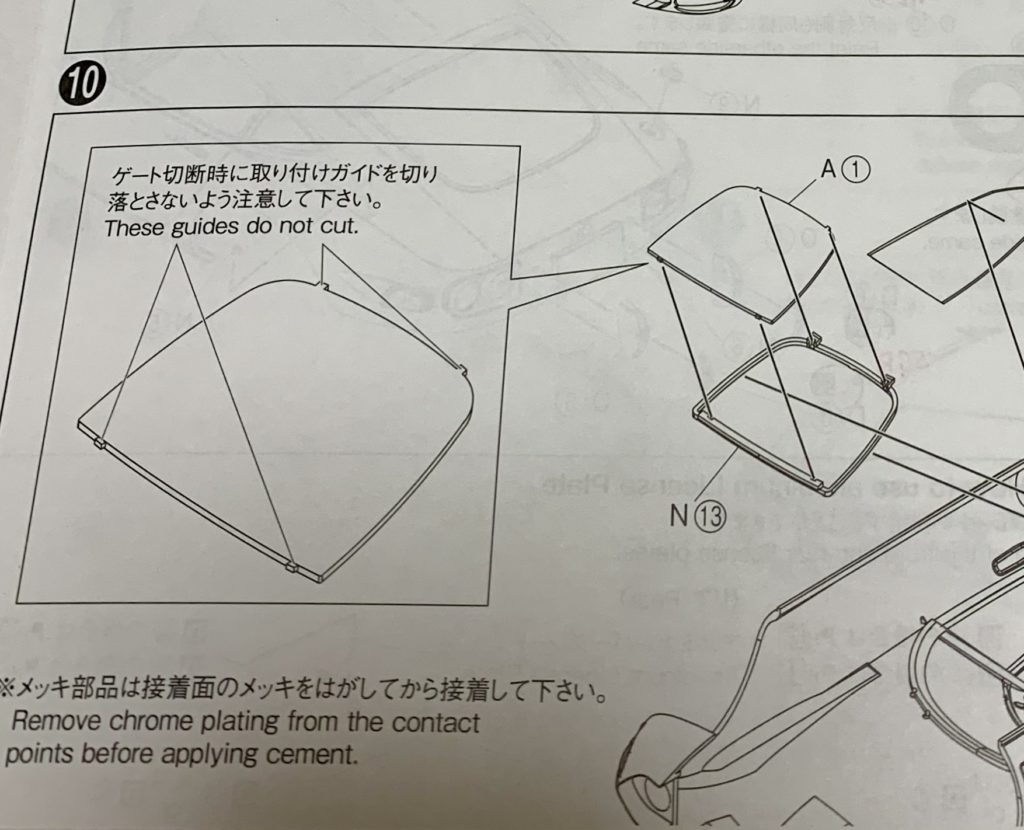

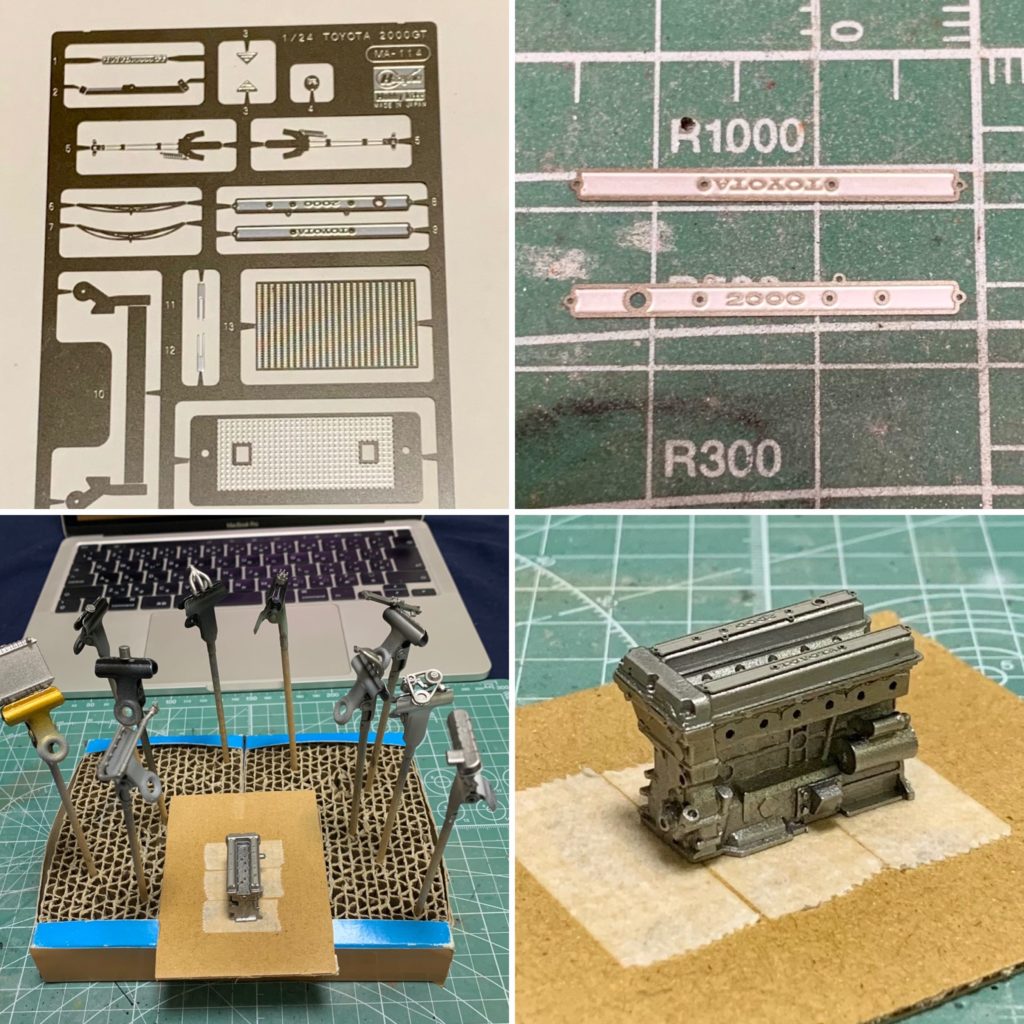

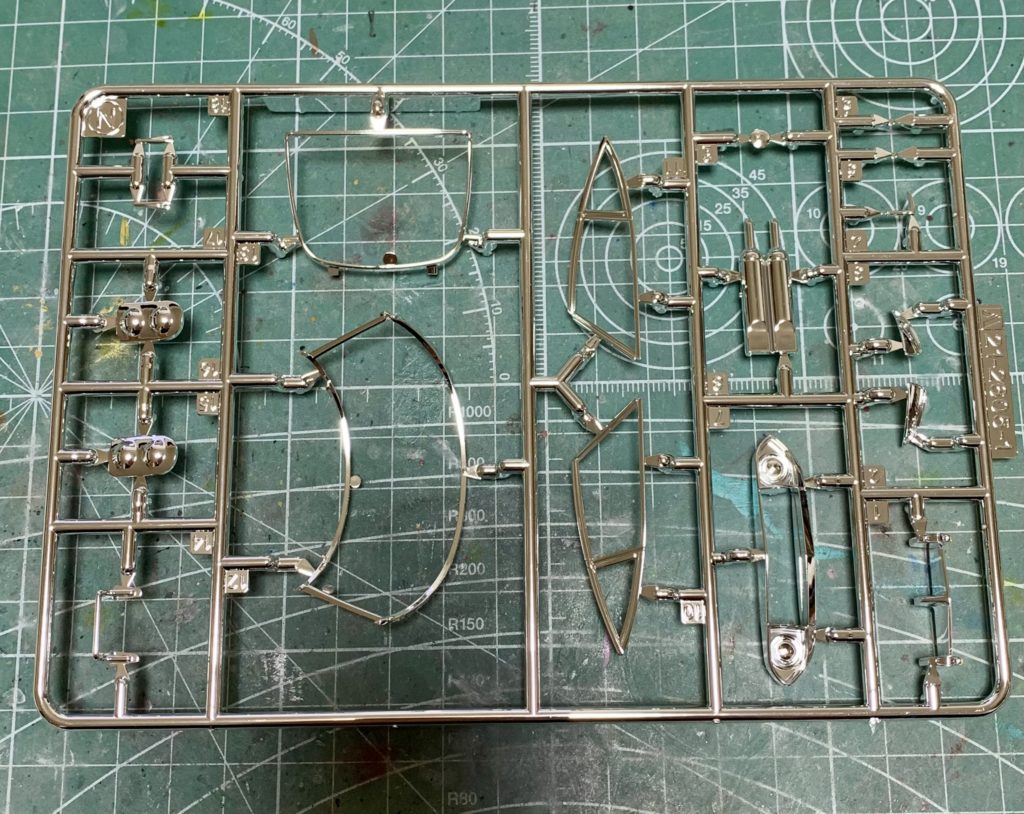

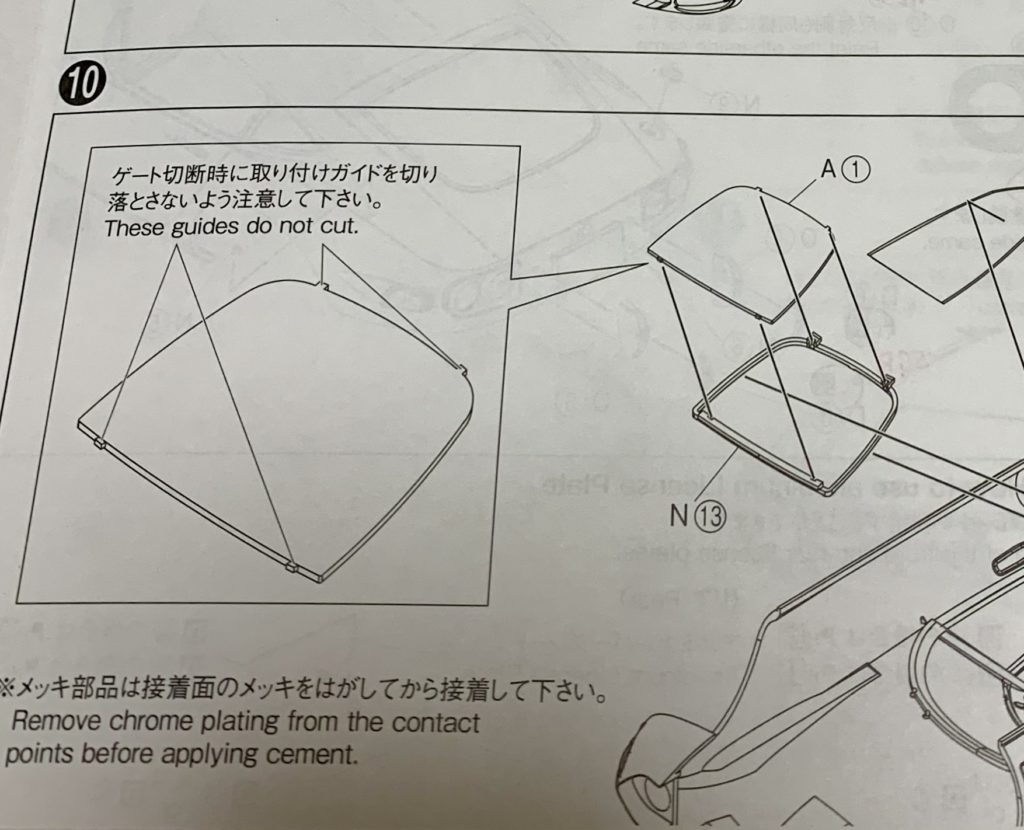

メッキのウィンドーフレーム

ウィンドーフレームは別パーツ化されています。私が知る限りこのようなパーツ構成のキットは初めてです。

追記:後で知りましたが、これより先に発売されたタミヤのフェアレディ240Z -Gがすでにこの方式を採用していました。

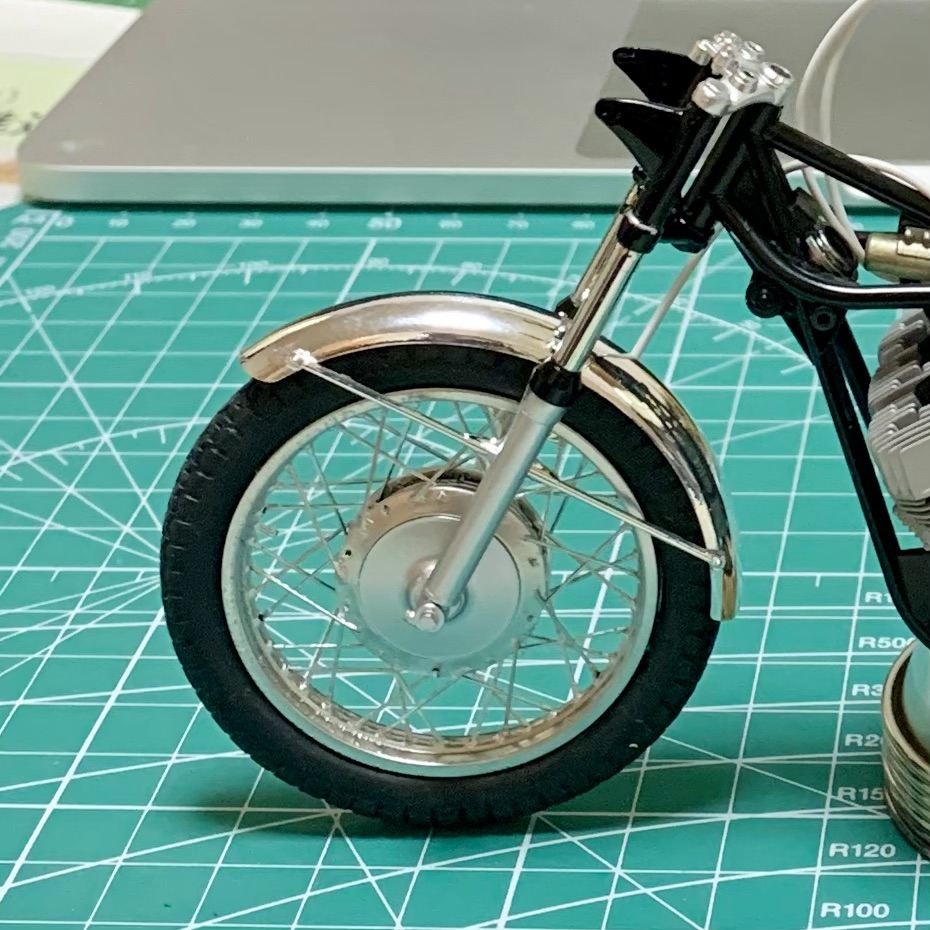

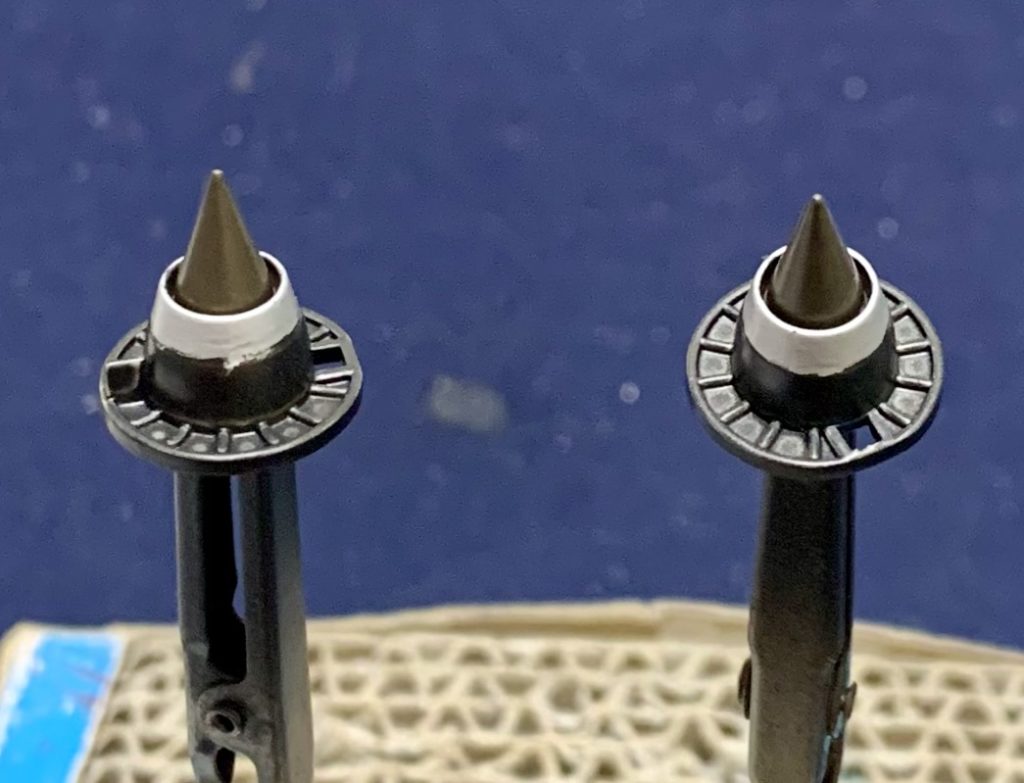

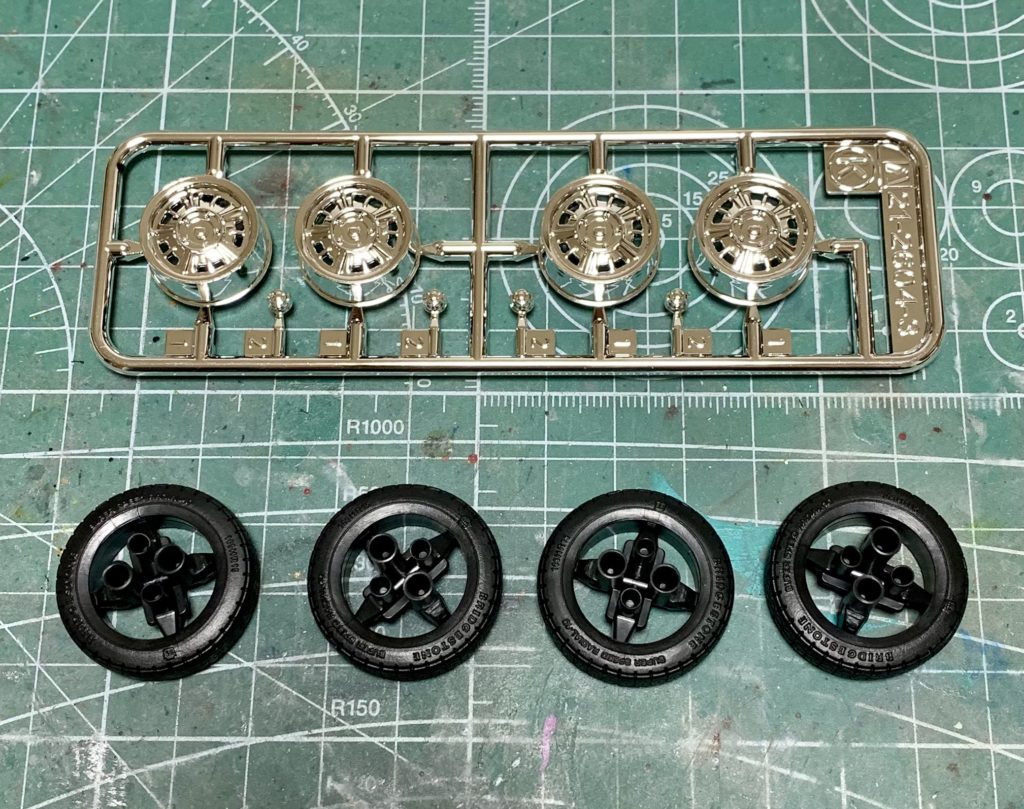

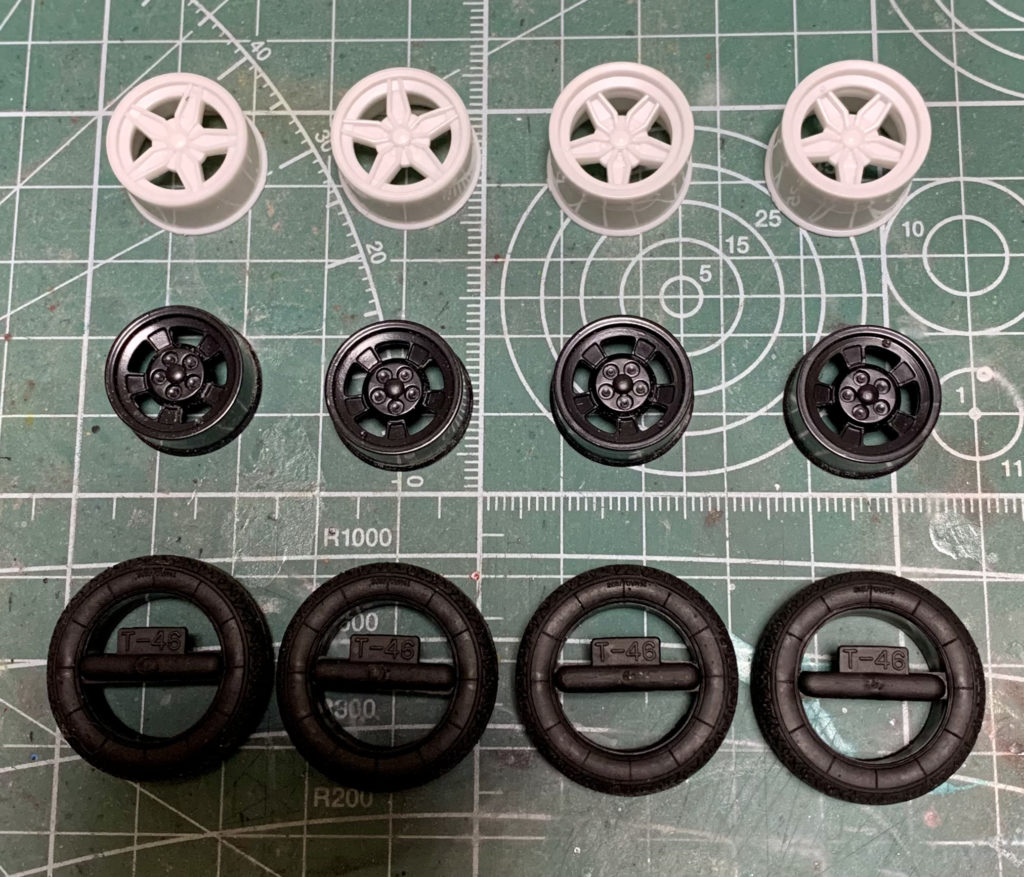

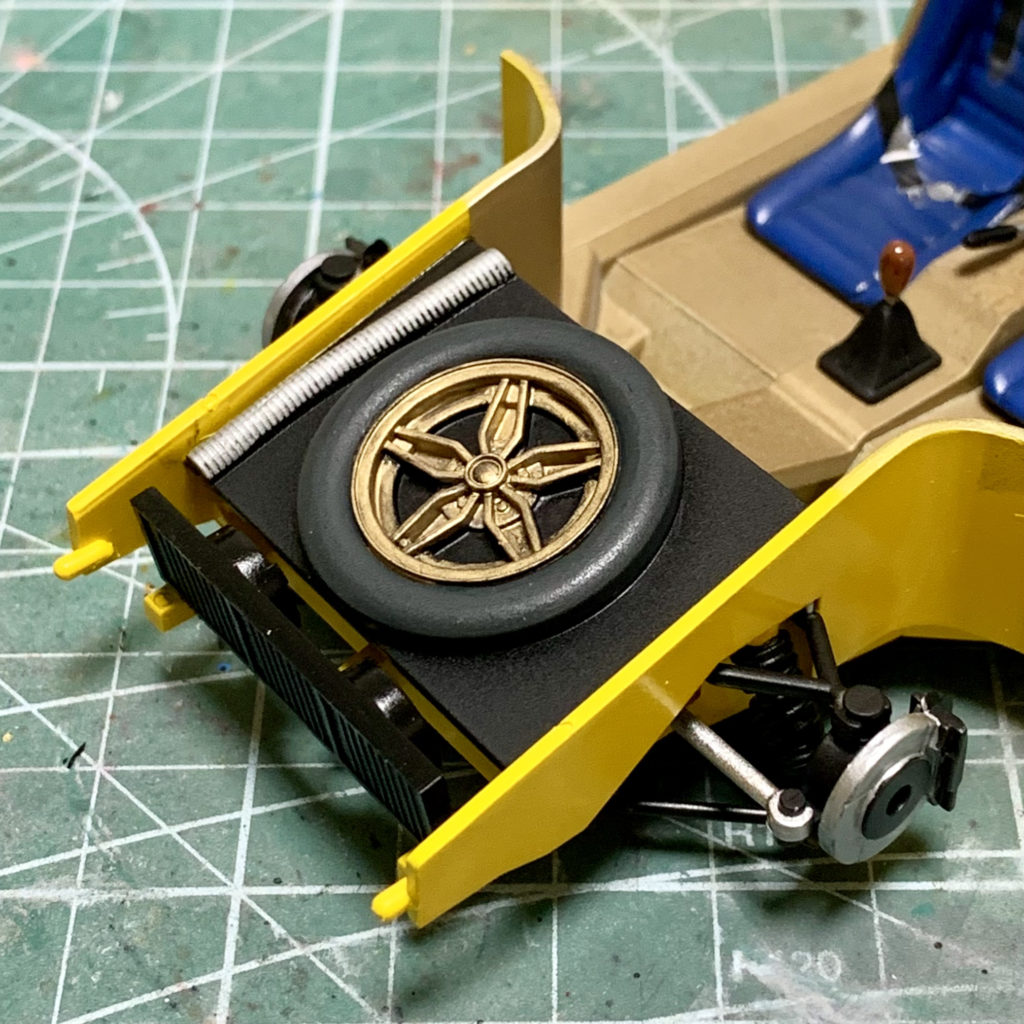

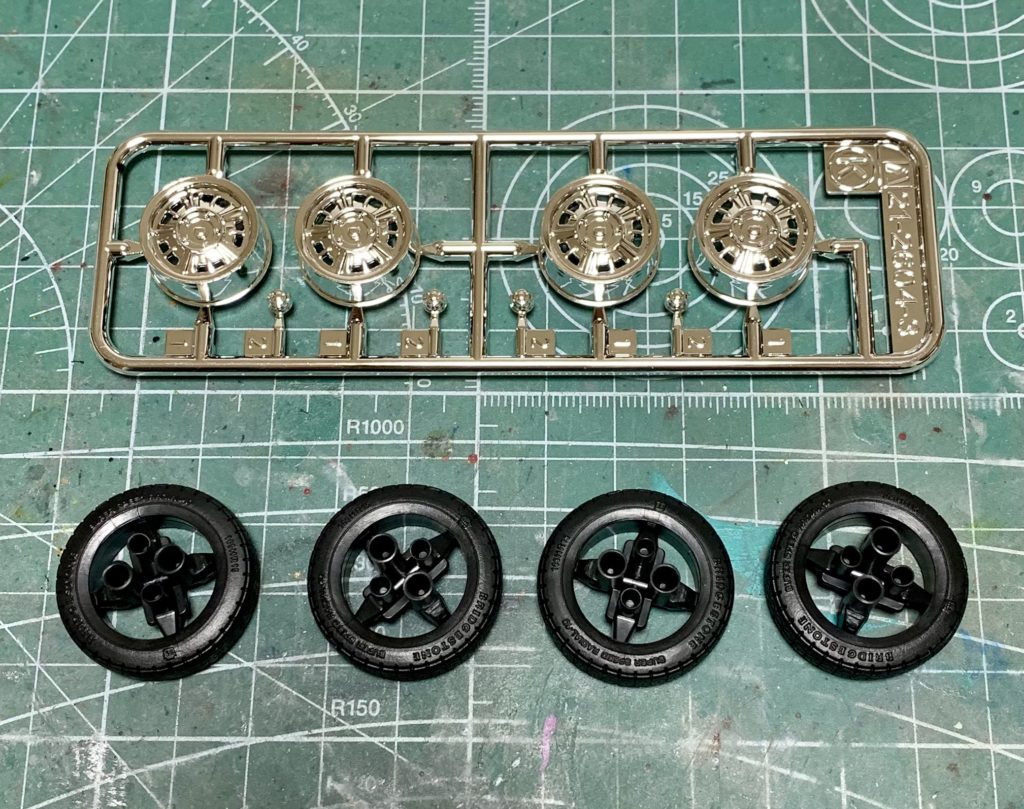

タイヤとホイール

タイヤは海外製キットのようなナイロン製?で、ゴム製のものと比べるといささか質感に欠けます(´・ω・`)。ホイールはメッキを落として塗装する予定です。

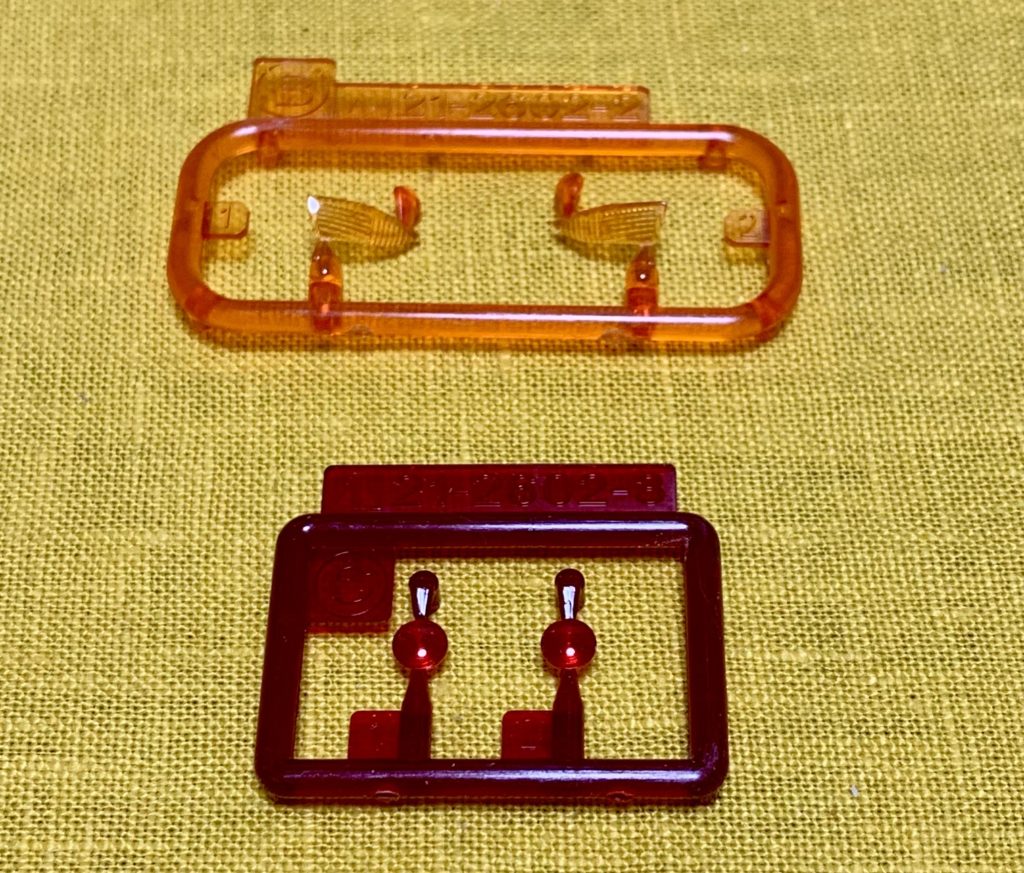

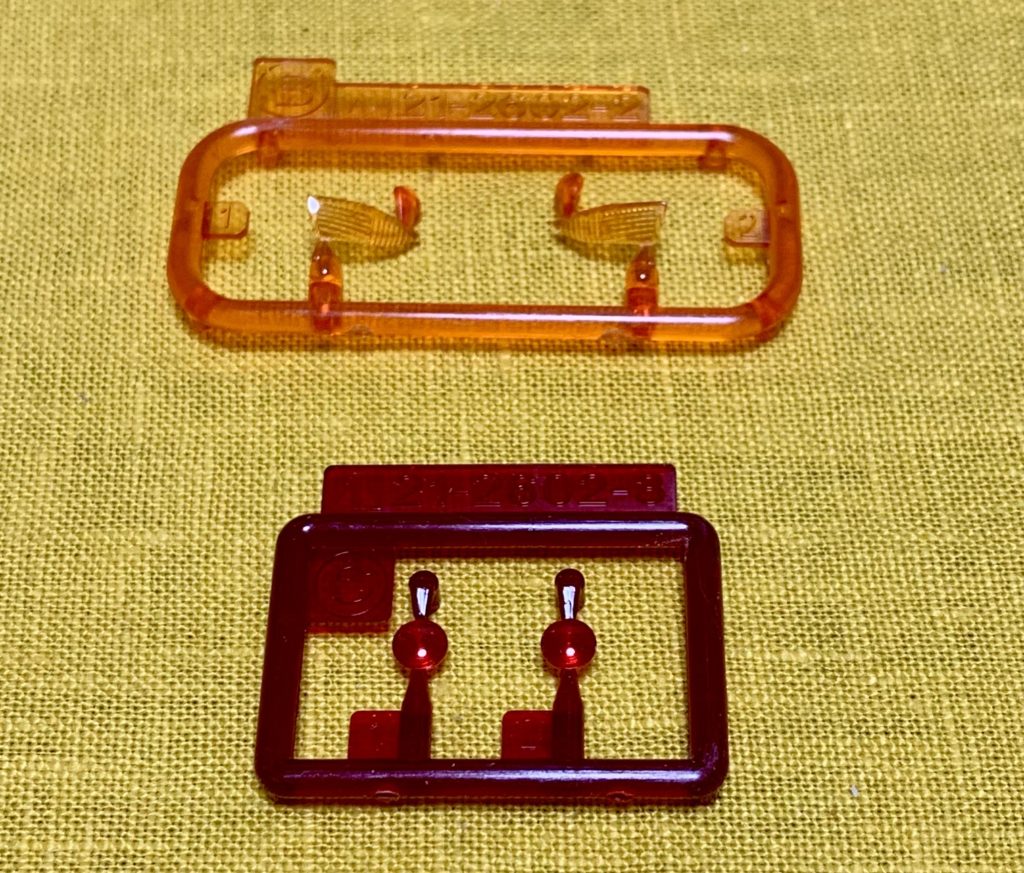

ウィンカー、テールランプ

着色済みのプラで成形されていて塗装の手間が省けます。今までどうしてこういうキットがなかったのか改めて考えると少し不思議です。

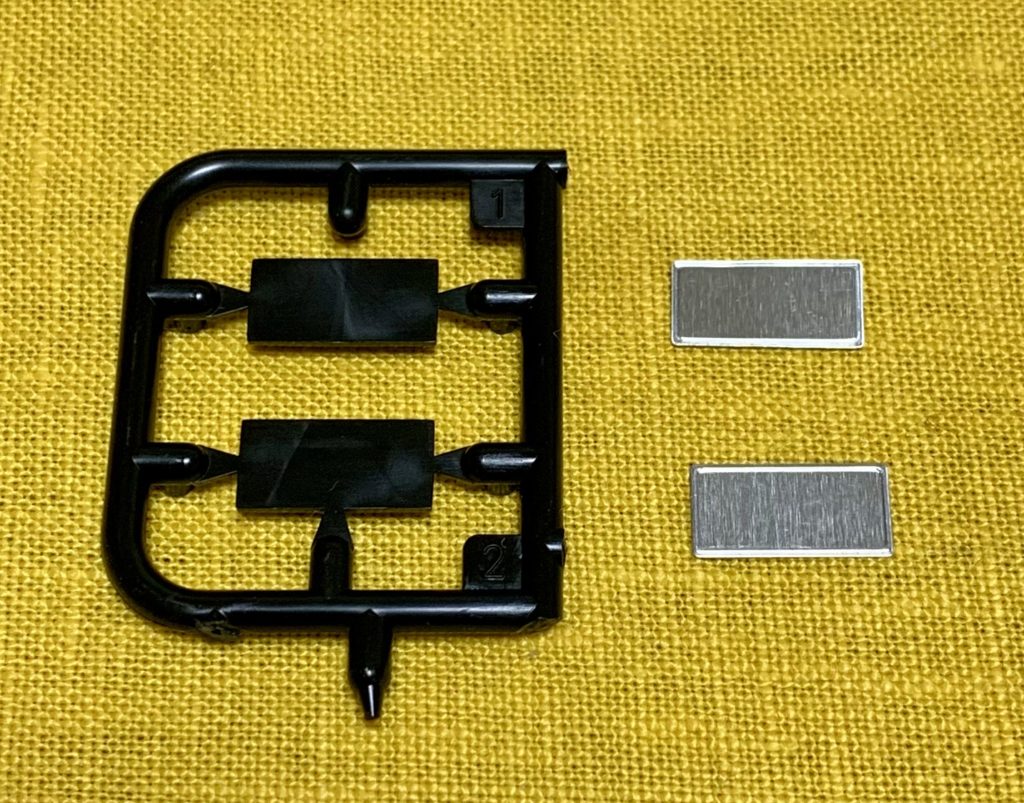

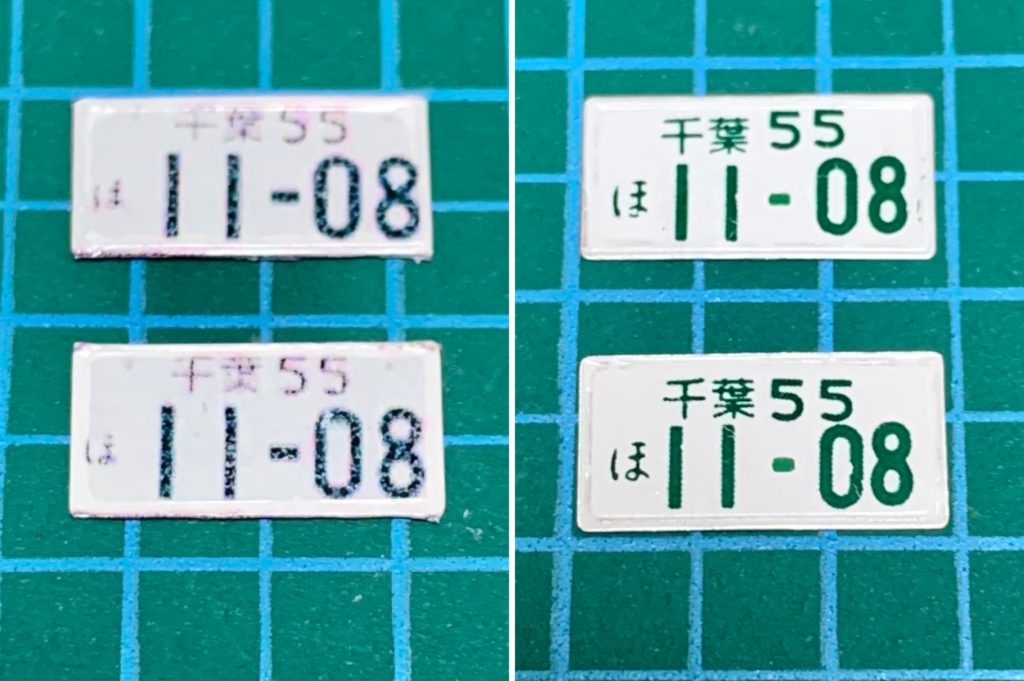

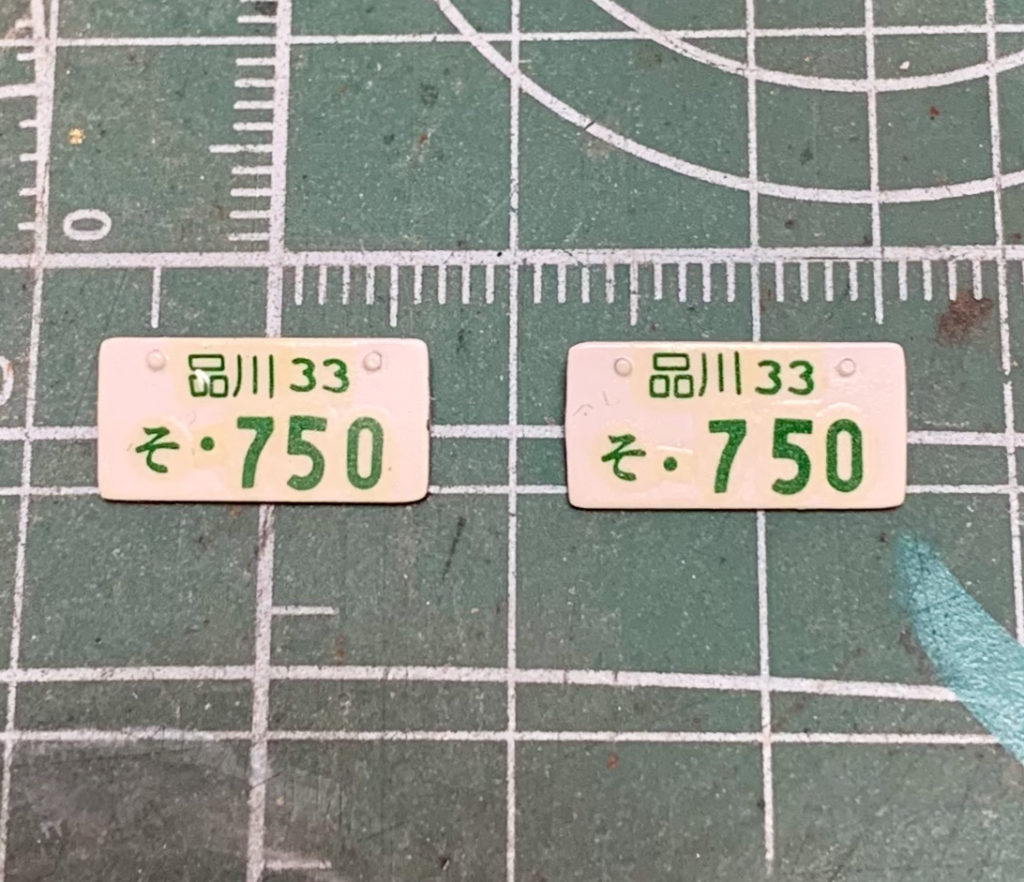

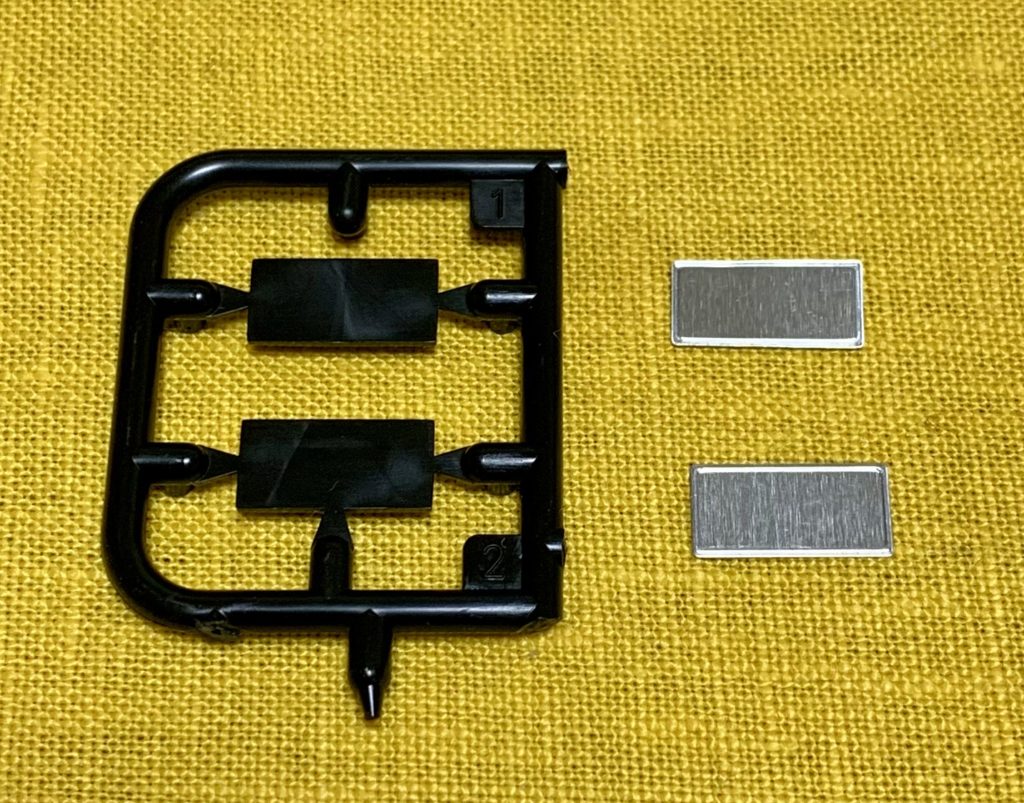

ナンバープレート

プラ製(左)の他にアルミ製(右)のものが付属。プラ製に比べると非常に薄くフチにはリブが再現されています。ナンバープレートにこだわる人には嬉しいオマケです。

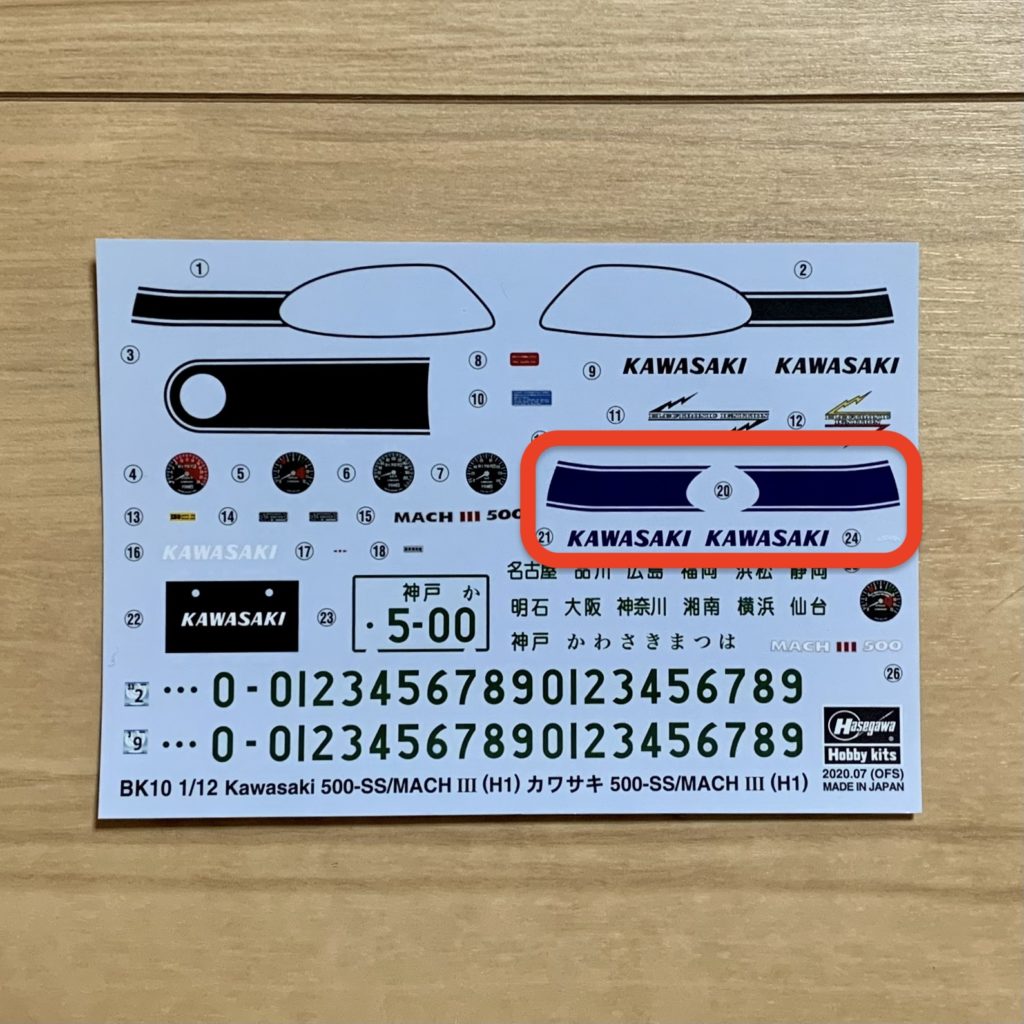

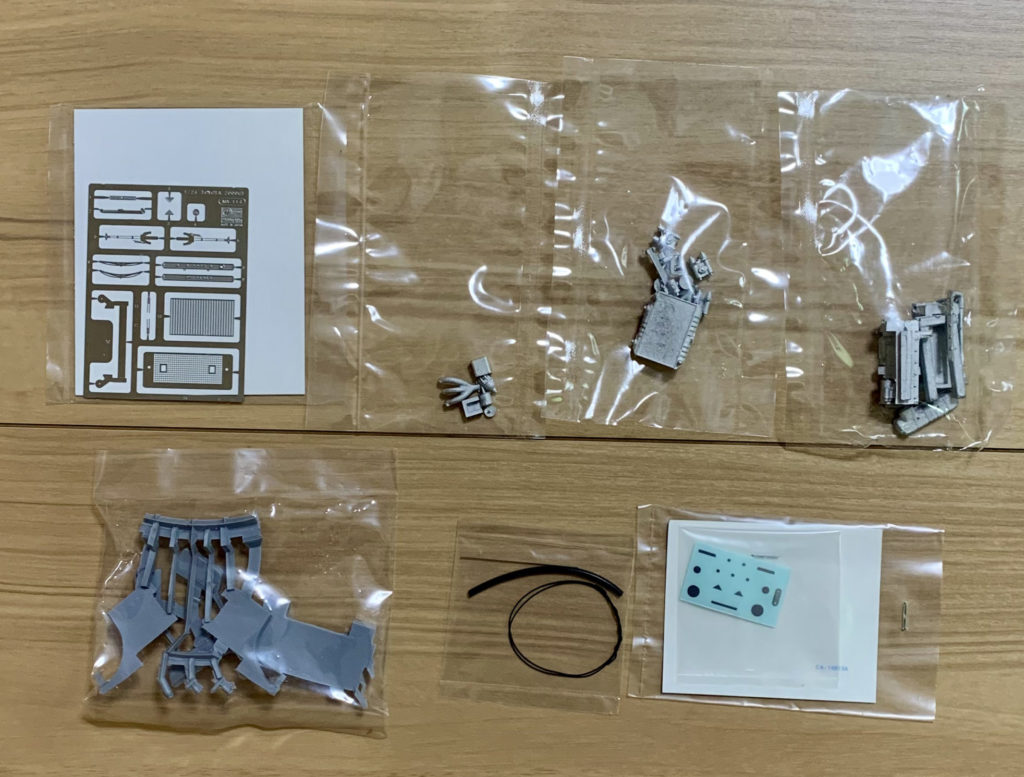

デカールとメタリックシール

メタリックシールは使用方法が書かれておらず何のために付属しているのかは謎(´・ω・`)。それよりエンブレムやメーターリング用のインレットシールを付けてもらいたかったです。

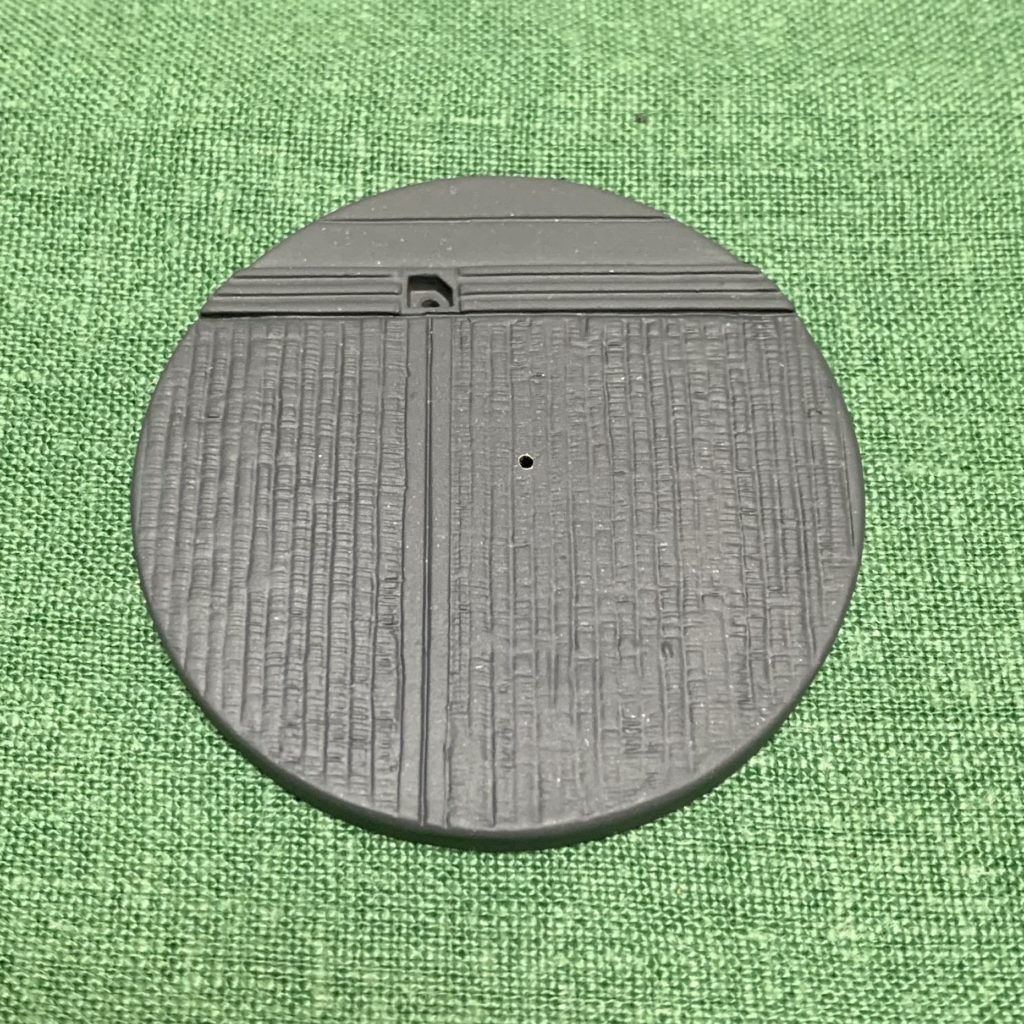

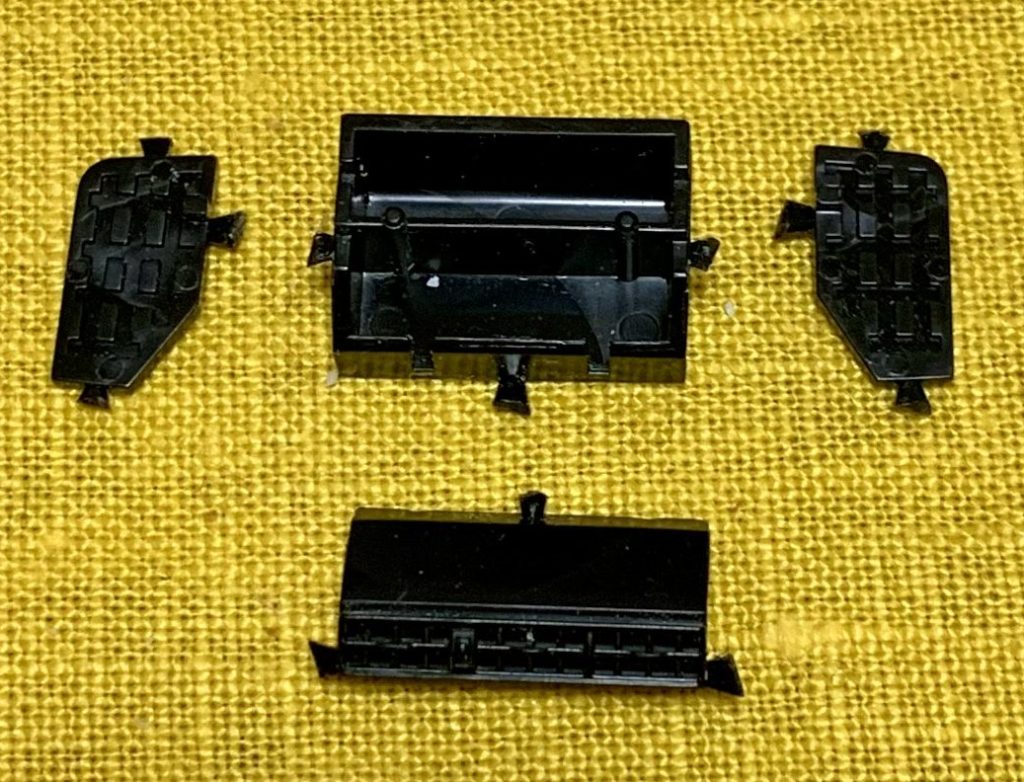

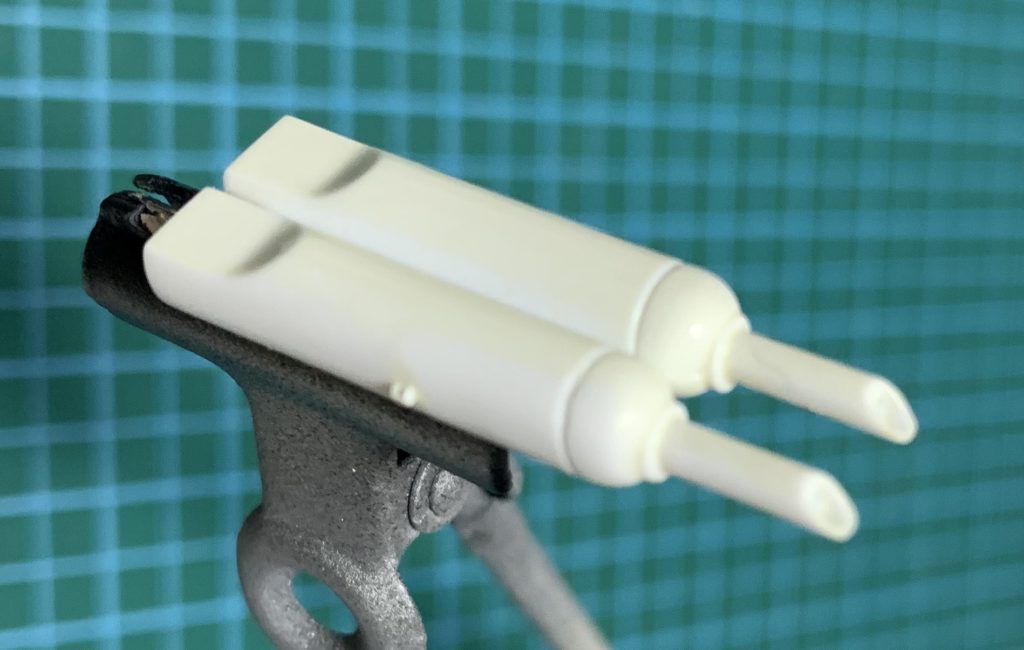

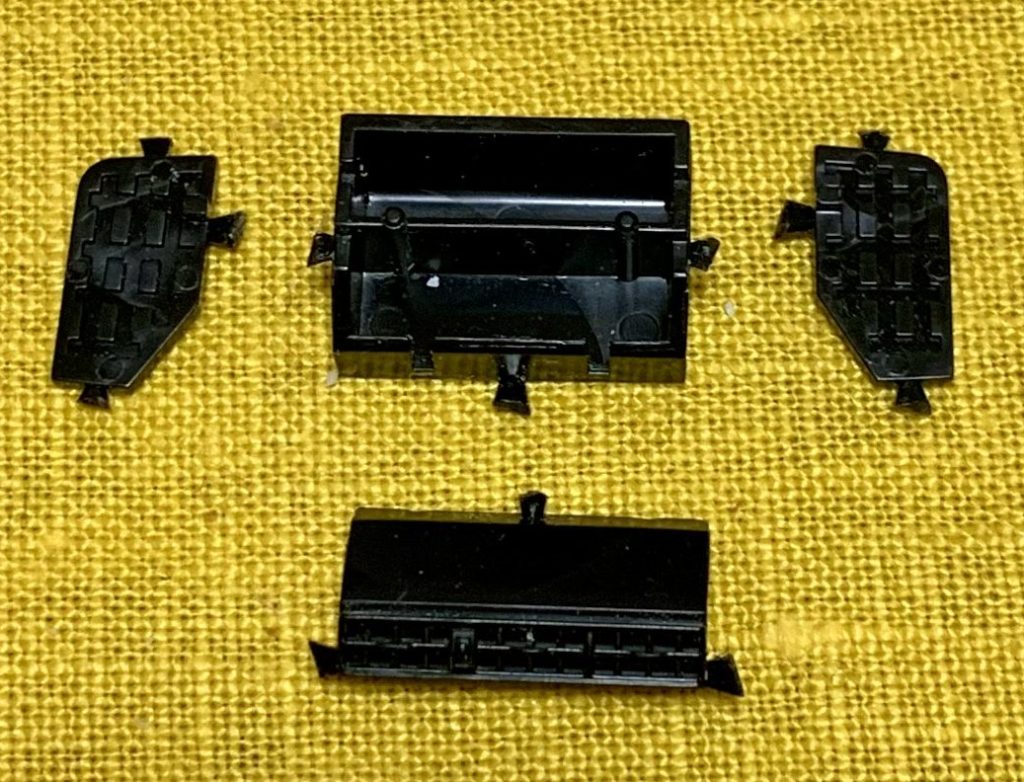

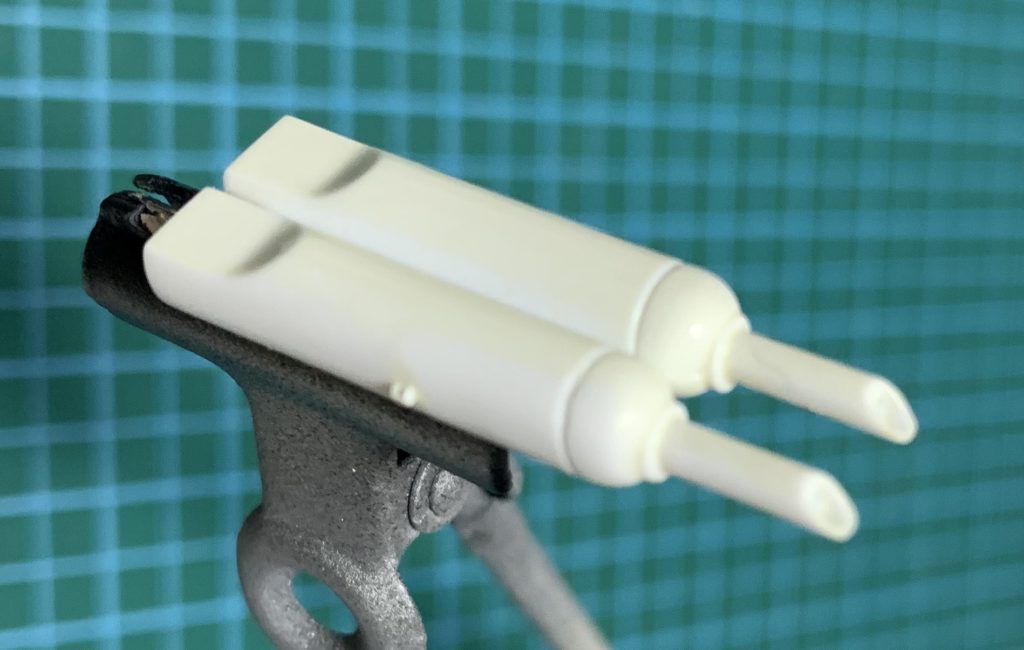

謎の不要パーツ

エアコンのように見えますが、説明書にはただ「不用パーツ」としか記されていません。こういうユルいところがいかにもアオシマらしいですね。(^O^)

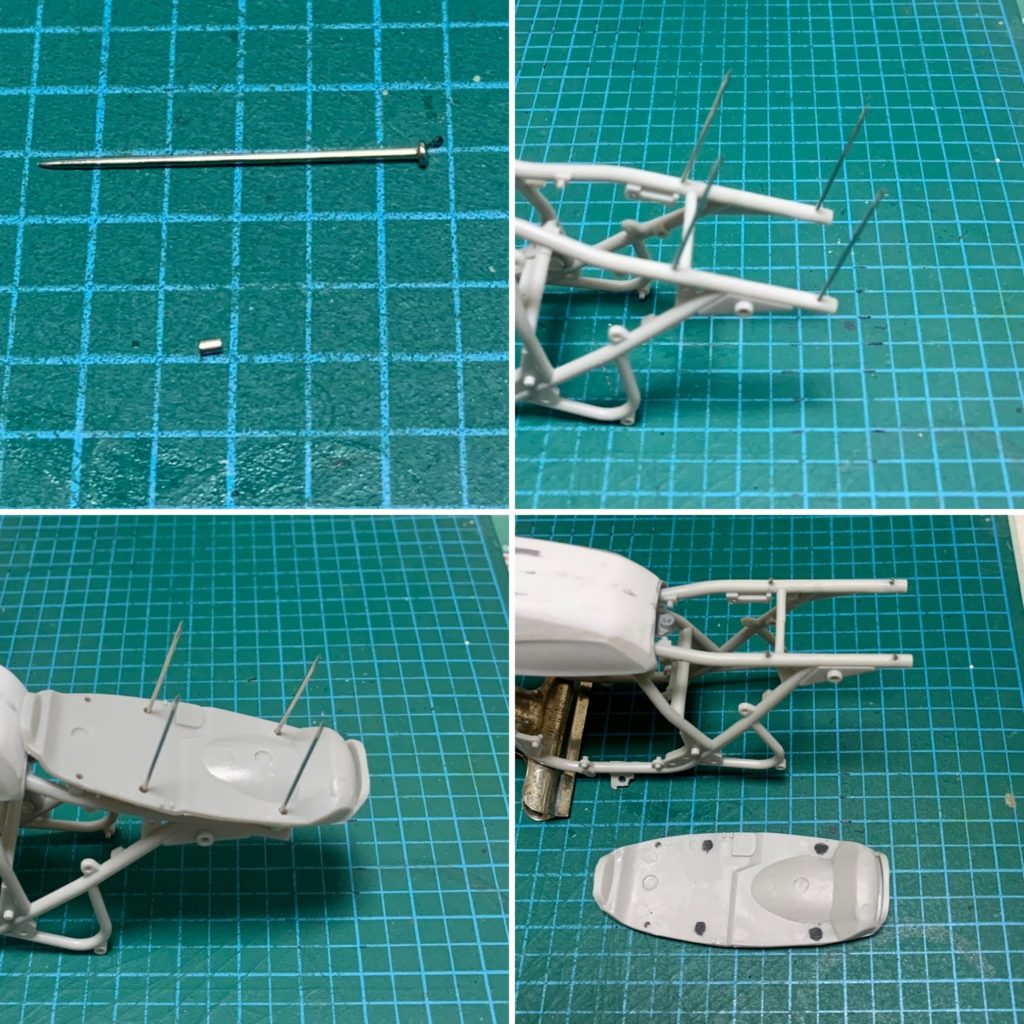

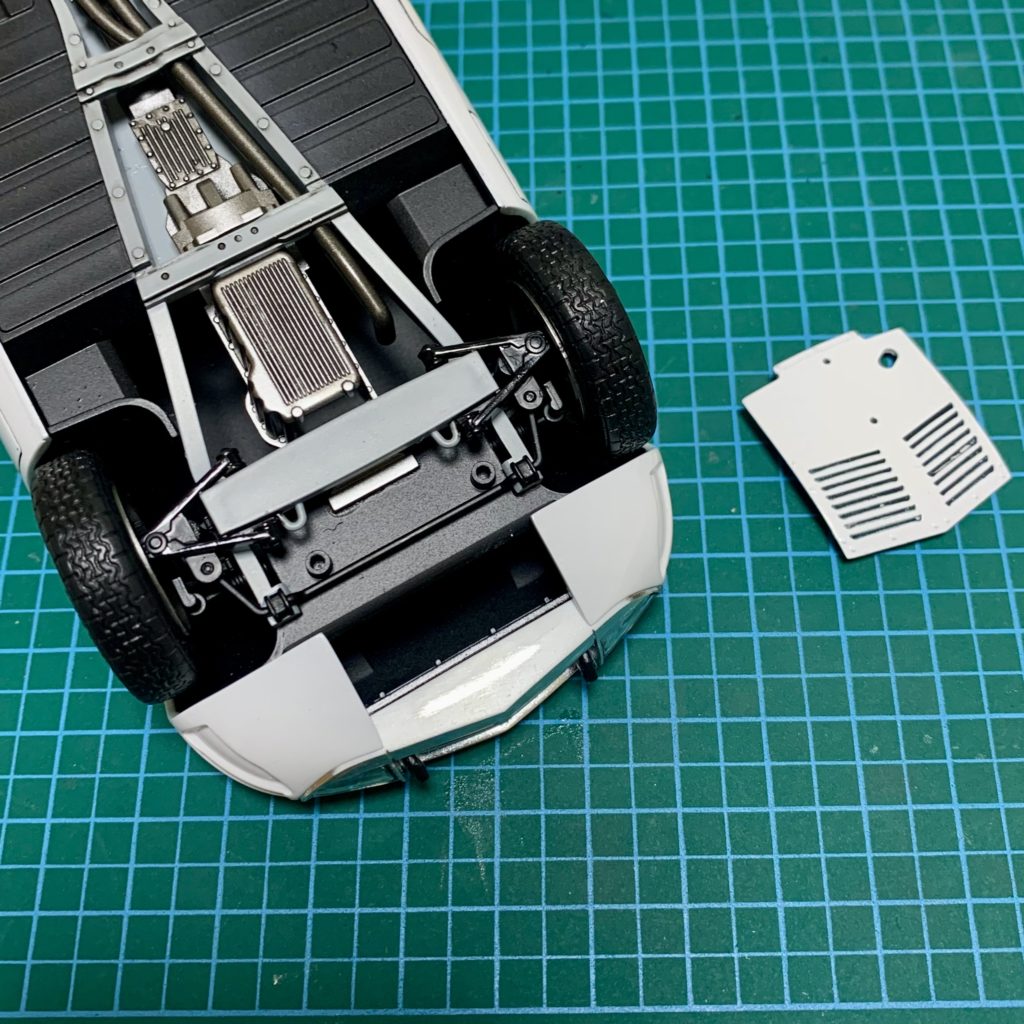

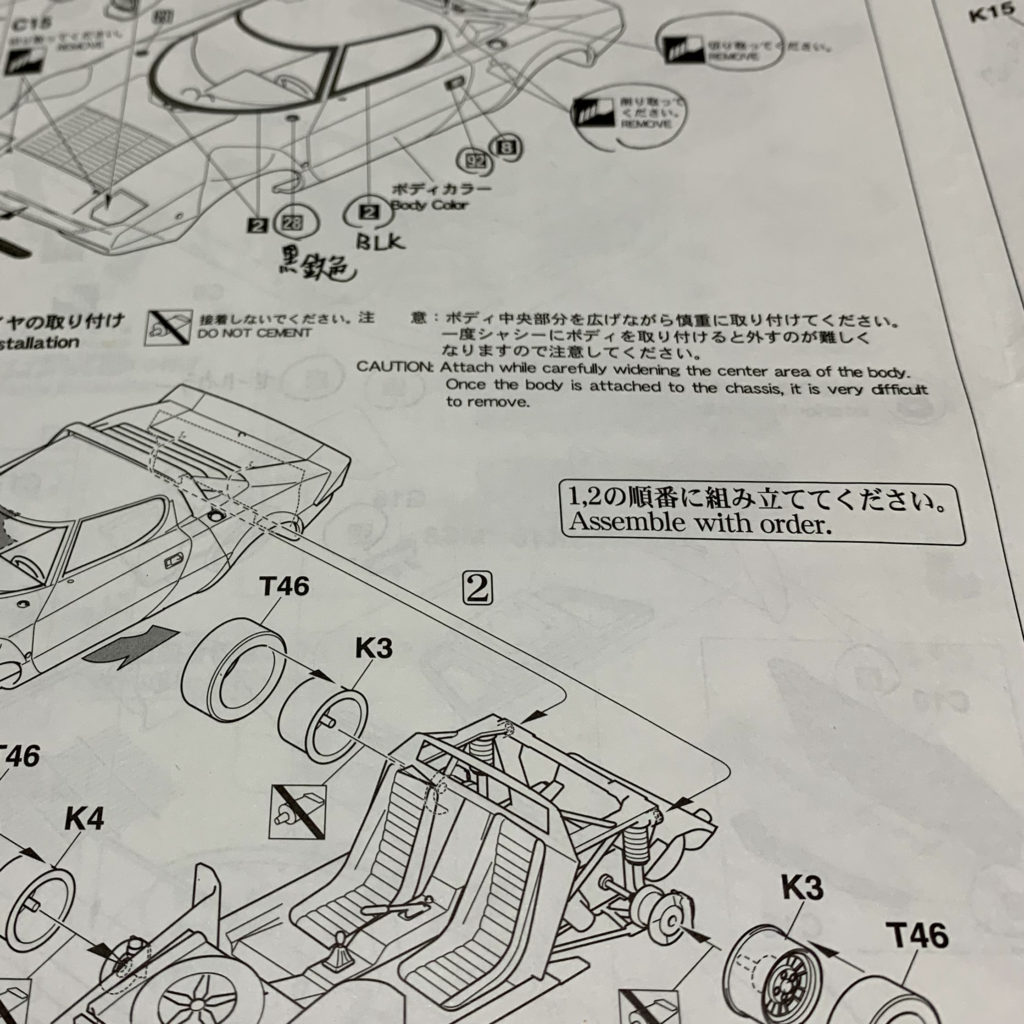

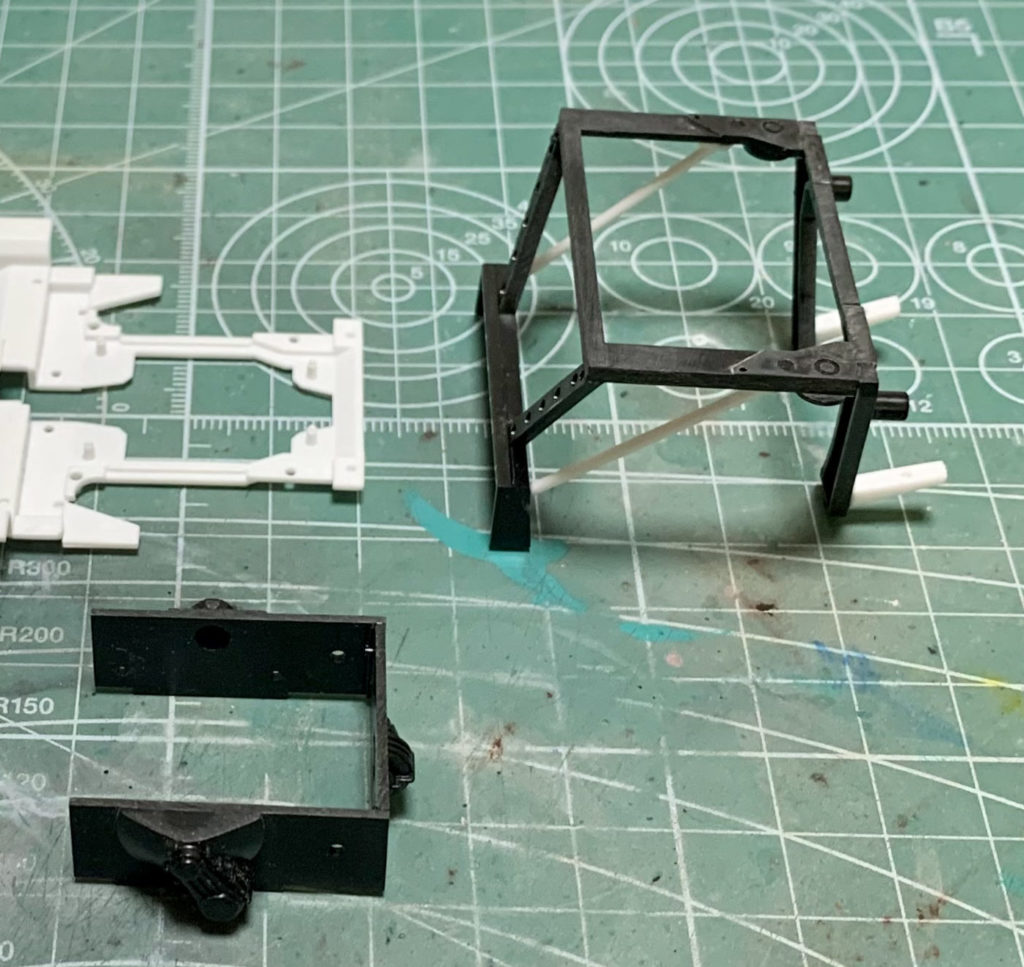

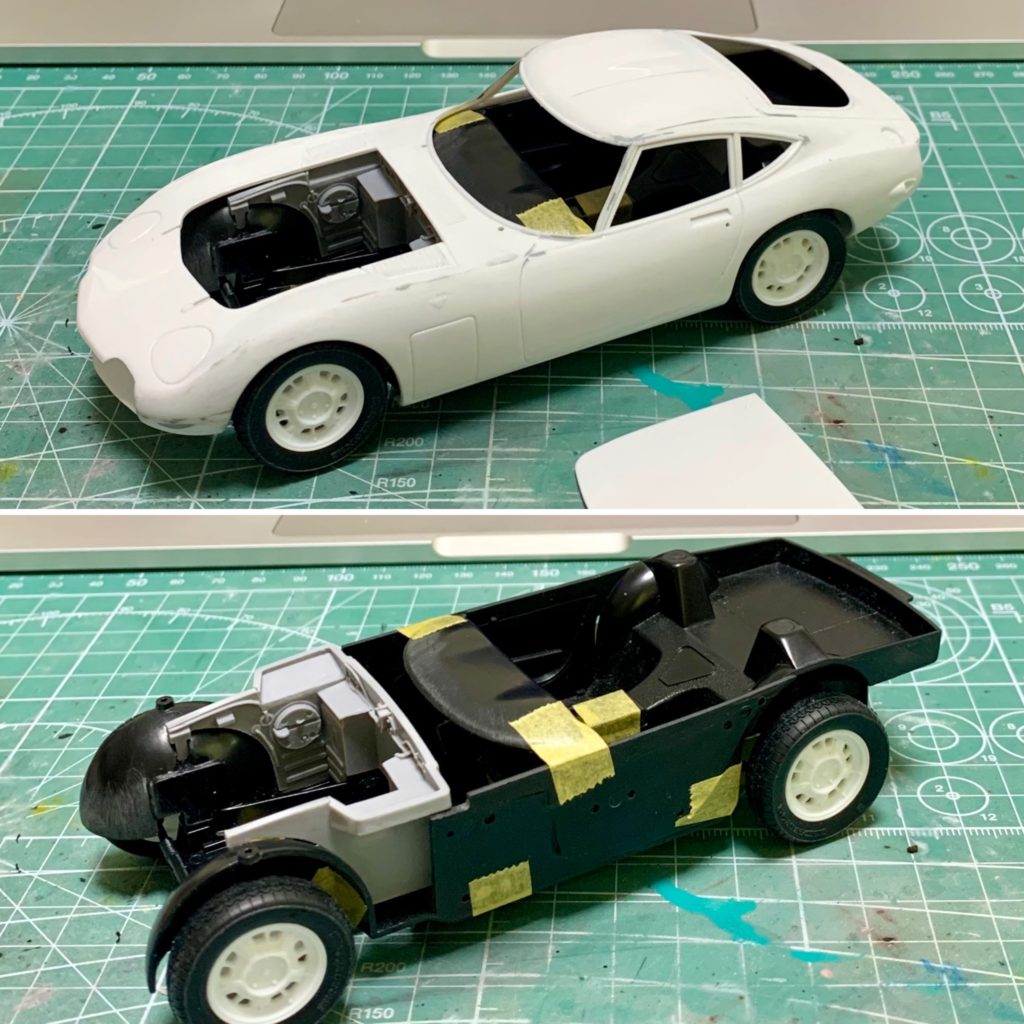

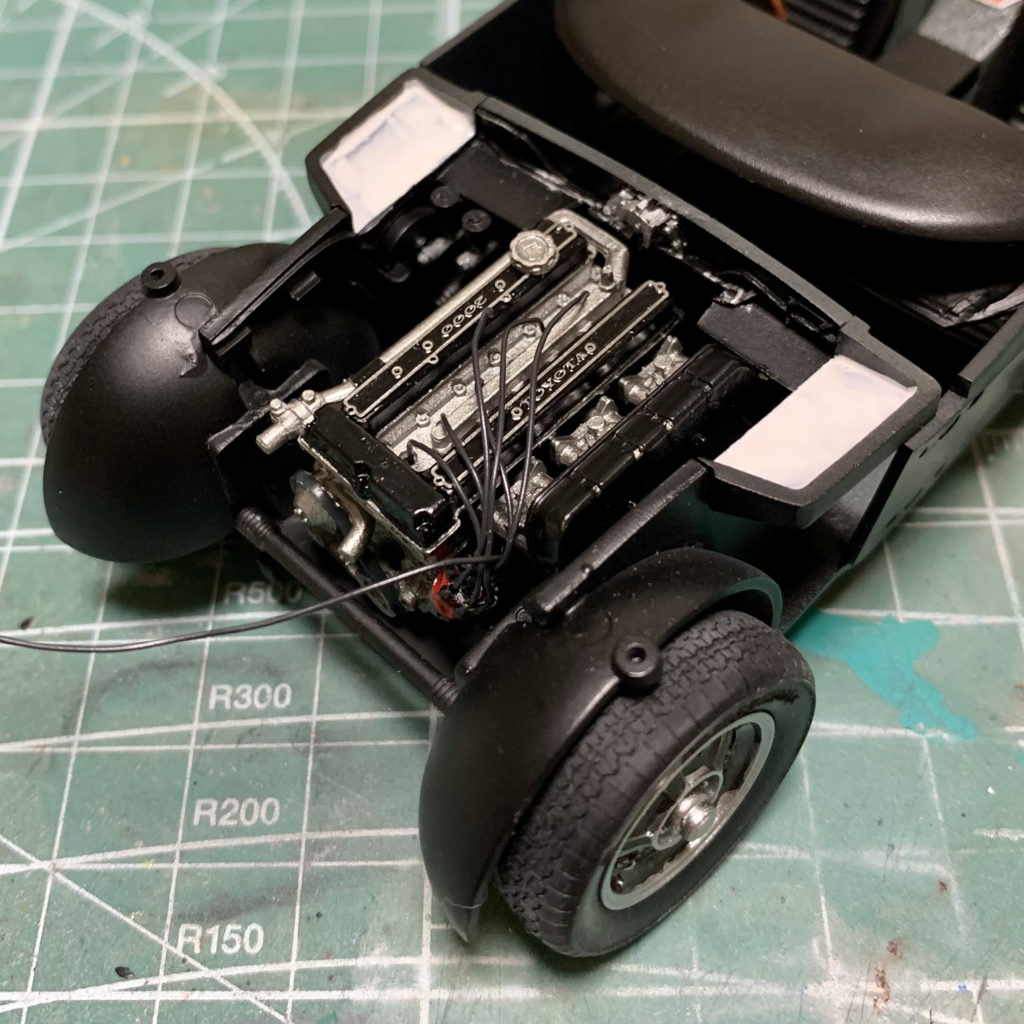

シャーシの製作

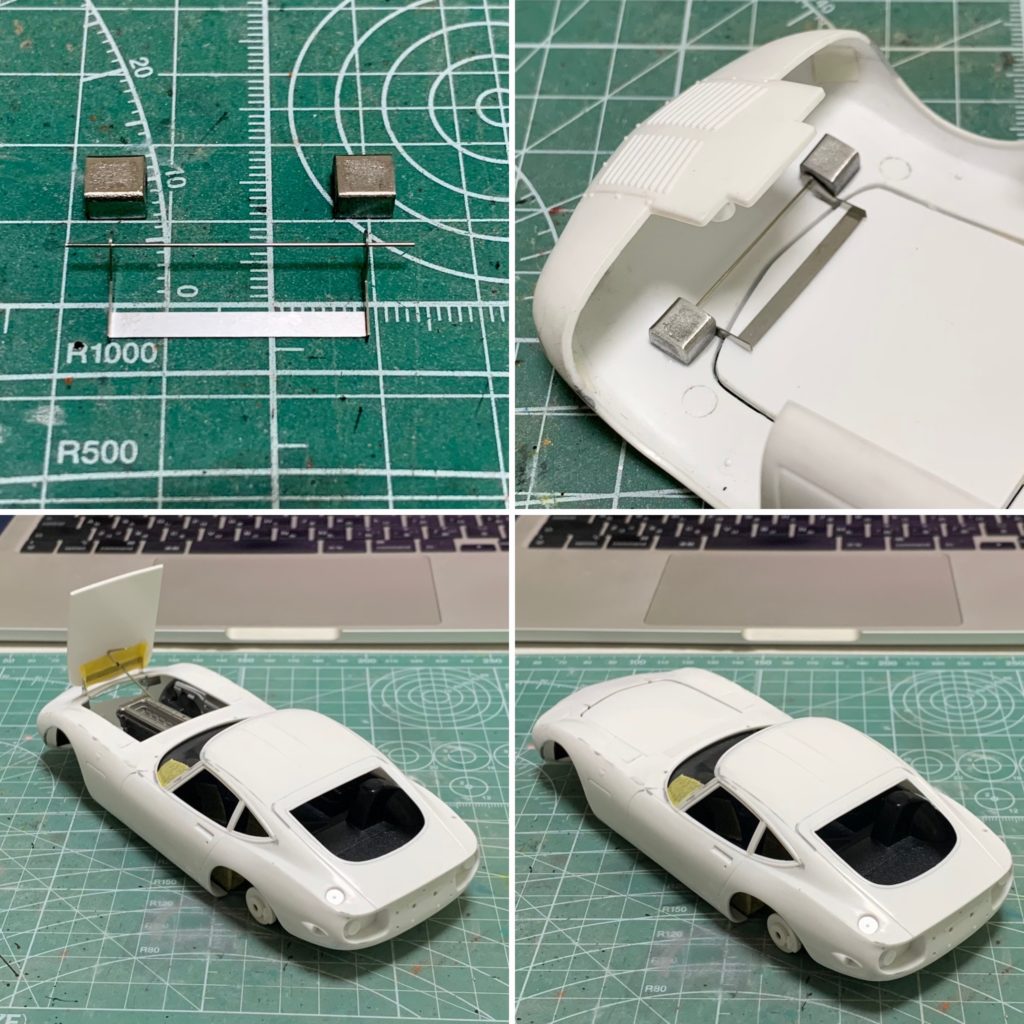

フロントサスの組み立て

アッパーアームが別パーツになっていて取り付け位置も曖昧なので、アライメントが正確に出ているか注意して接着します。

足回りの仮組み

はめ込みがスナップキット並みにキツく分解時に何ヵ所かダボを折ってしまいました(´・ω・`)。ダボの受けを一回り広げてから仮組みをしたほうが安全です。

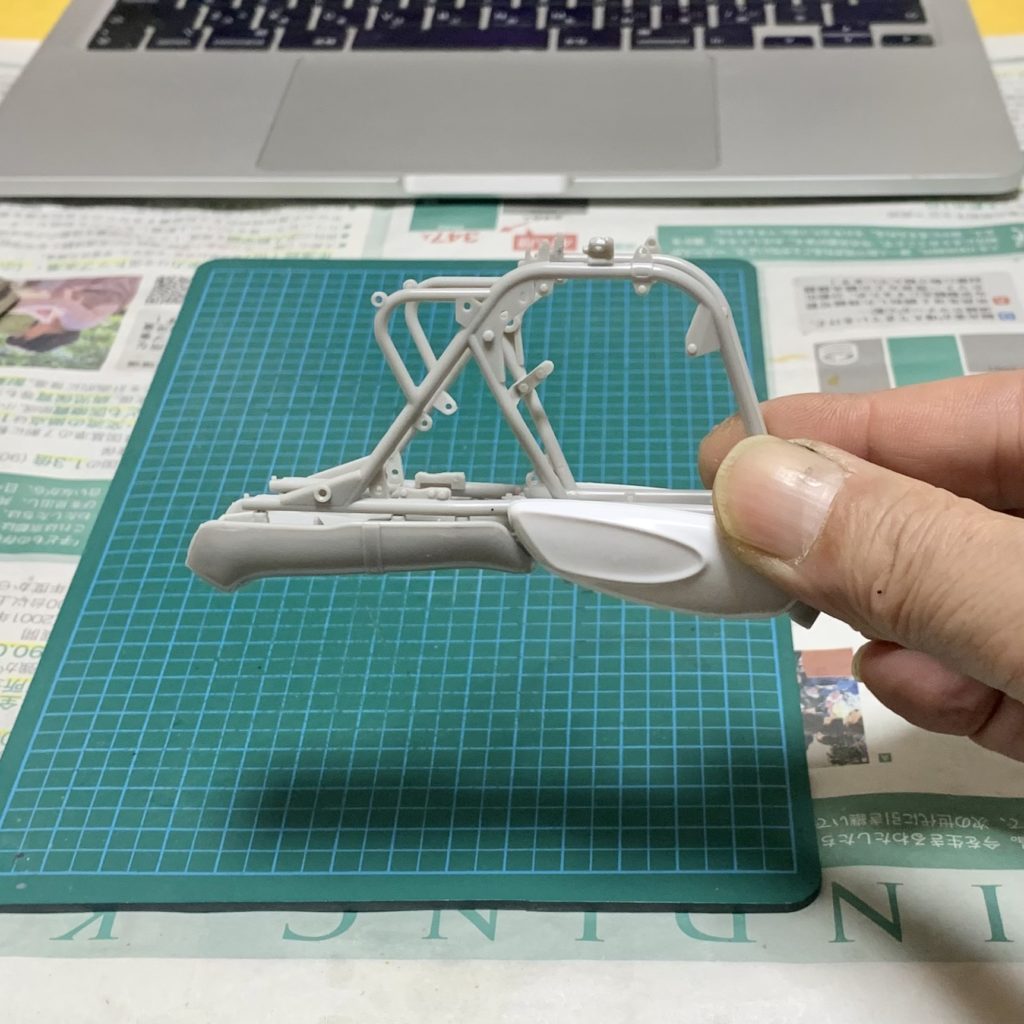

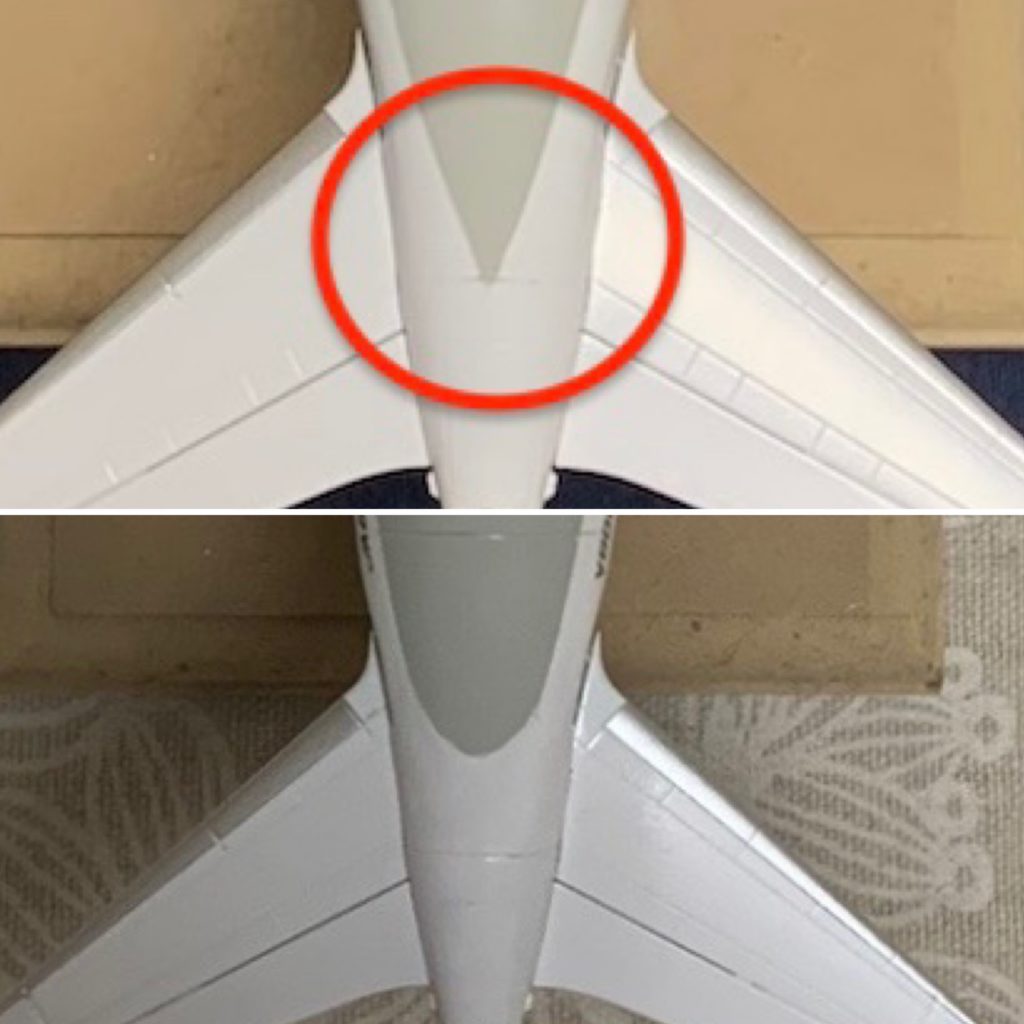

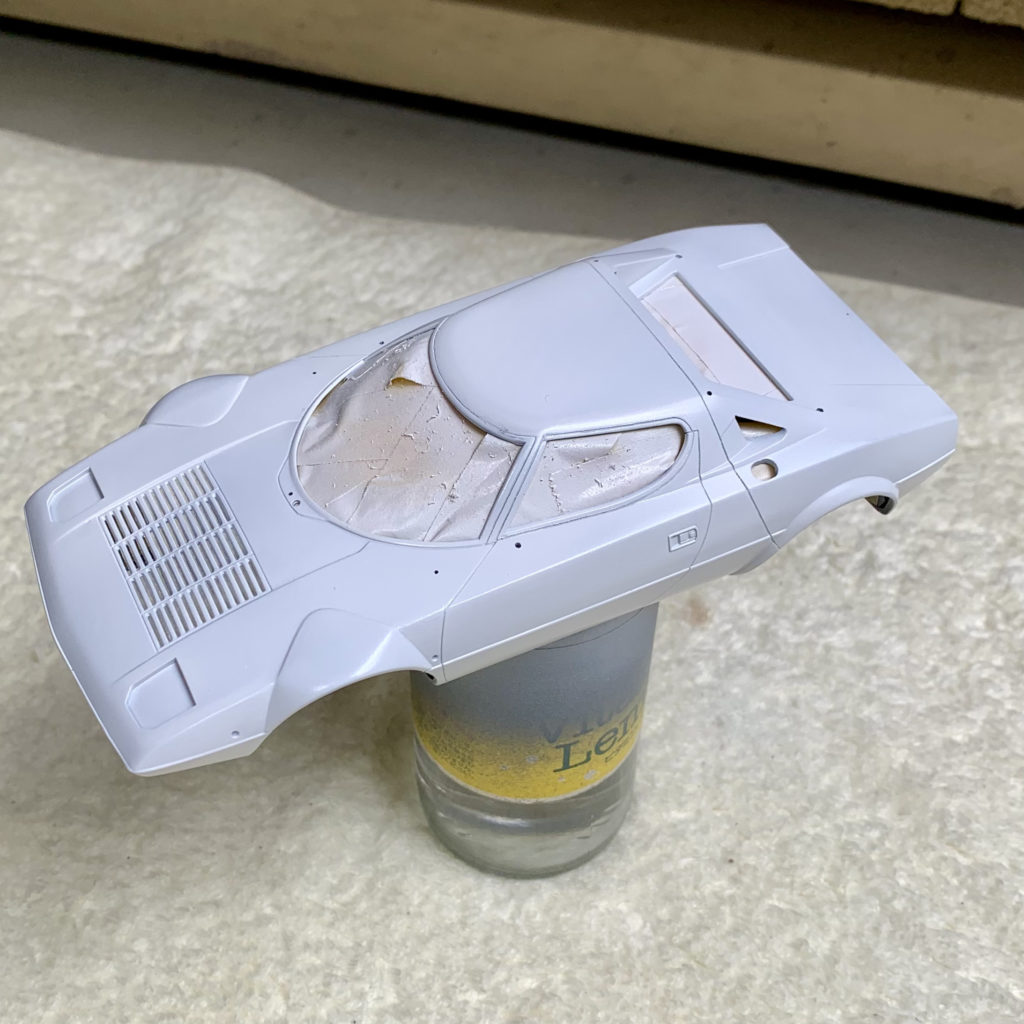

ボディの仮組み

ボディをのせてみましたが、やはり車高が高くモッサリした感じ。60年代車なのでこんなものかもしれませんが・・・。

アオシマ、ハセガワ、実車との比較

車高調整をしているのかもしれませんが、実車が一番j低く見えます。ハセガワは少しノーズが下がっています。アオシマはやはり腰高でタイヤハウスのスキマが広すぎるように見えます。

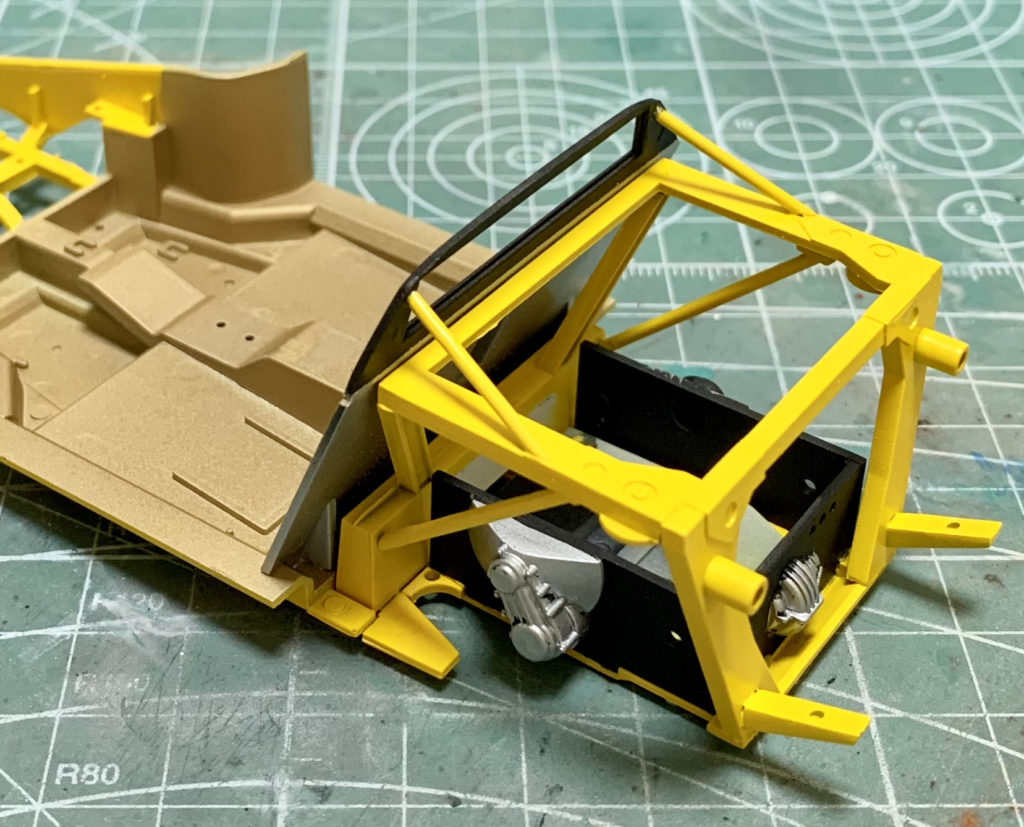

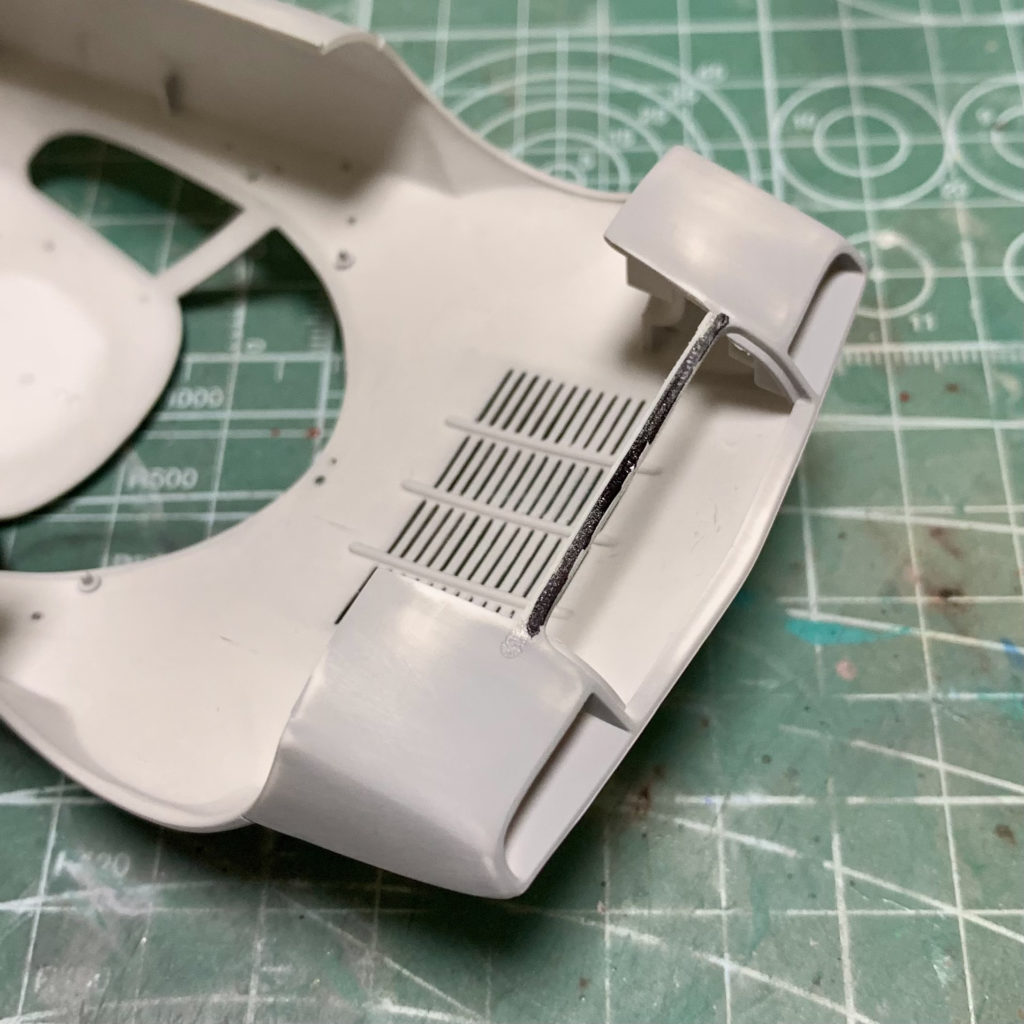

シャーシの塗装完了

サスを削れば車高を下げることができそうでしたが、今回はキットのままストレートに組み立てました。ハセガワのキットでは黒一色でしたが、アオシマのはフレーム部分を明灰白色で塗装と指示がありました。

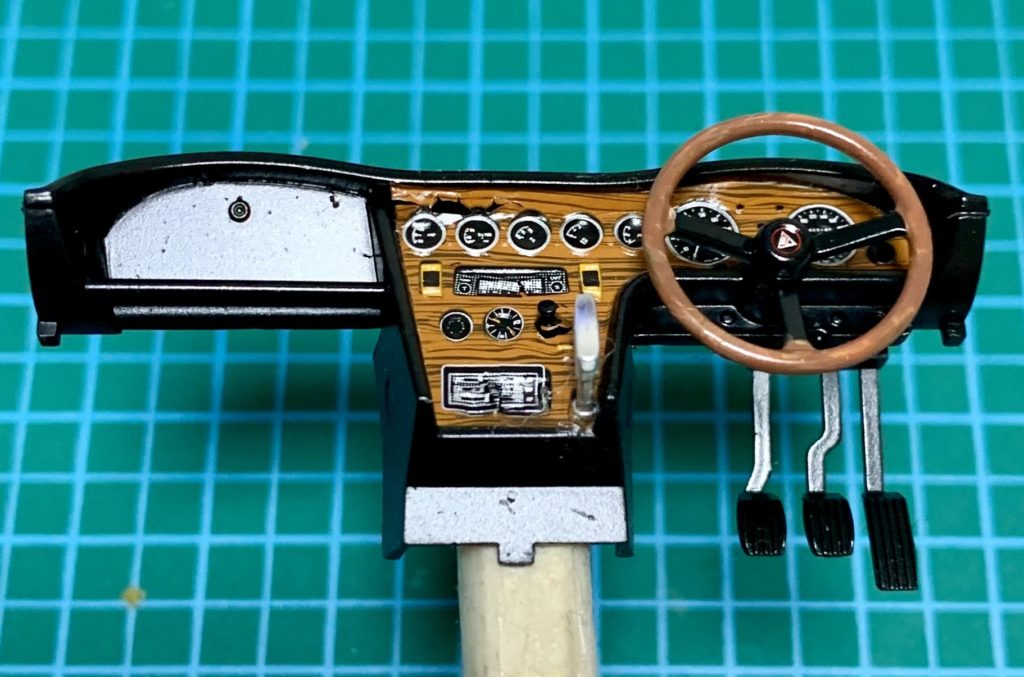

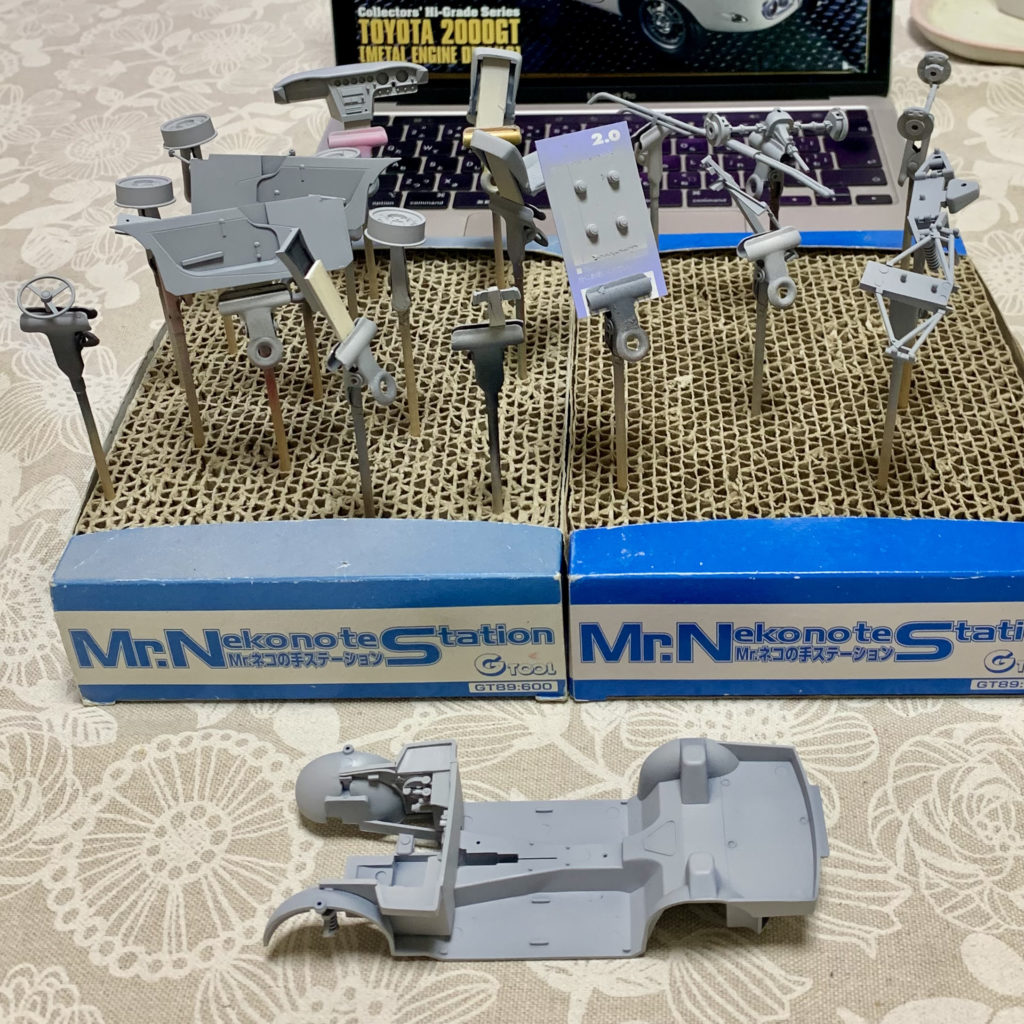

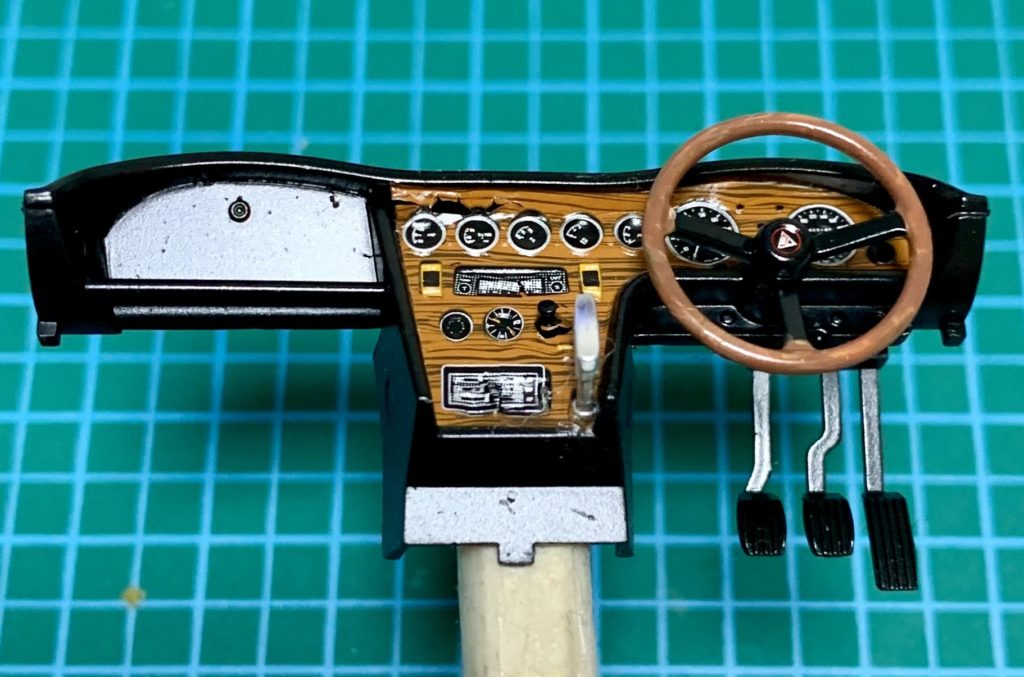

ダッシュボード完成

インパネの木目はデカールで再現しますが、デカールが硬めでマークソフターを使っても馴染ませるのが難しく割れやすいので注意が必要です。

コクピット完成

シート後ろの木目の部分もデカールで再現しますが、シルバーのフチがうまく馴染みませんでした。この辺はインレットシールにしてもらいたかったところです。

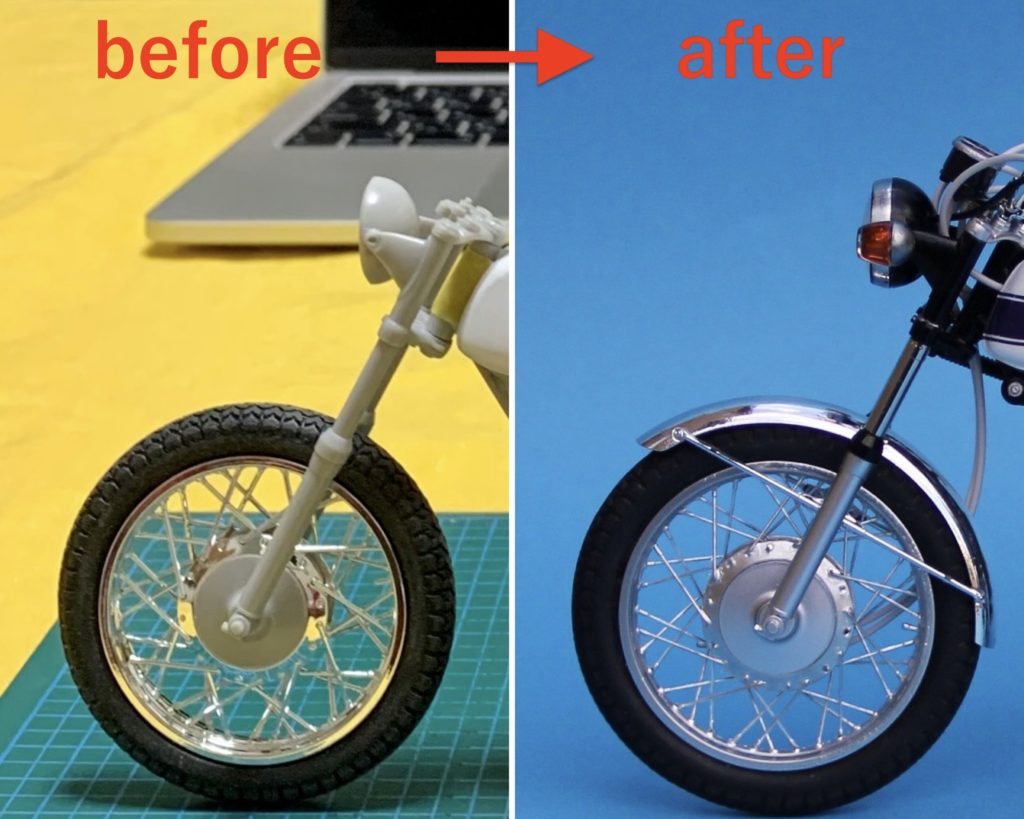

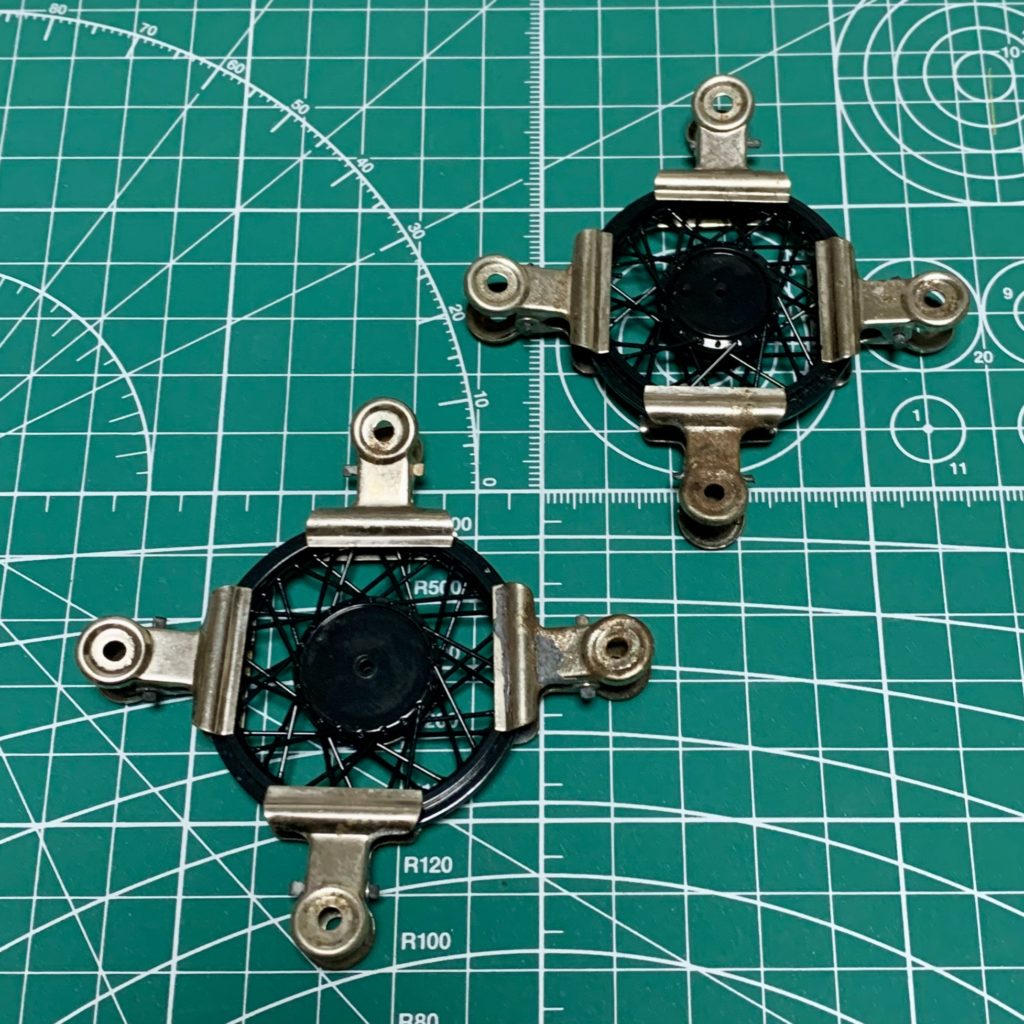

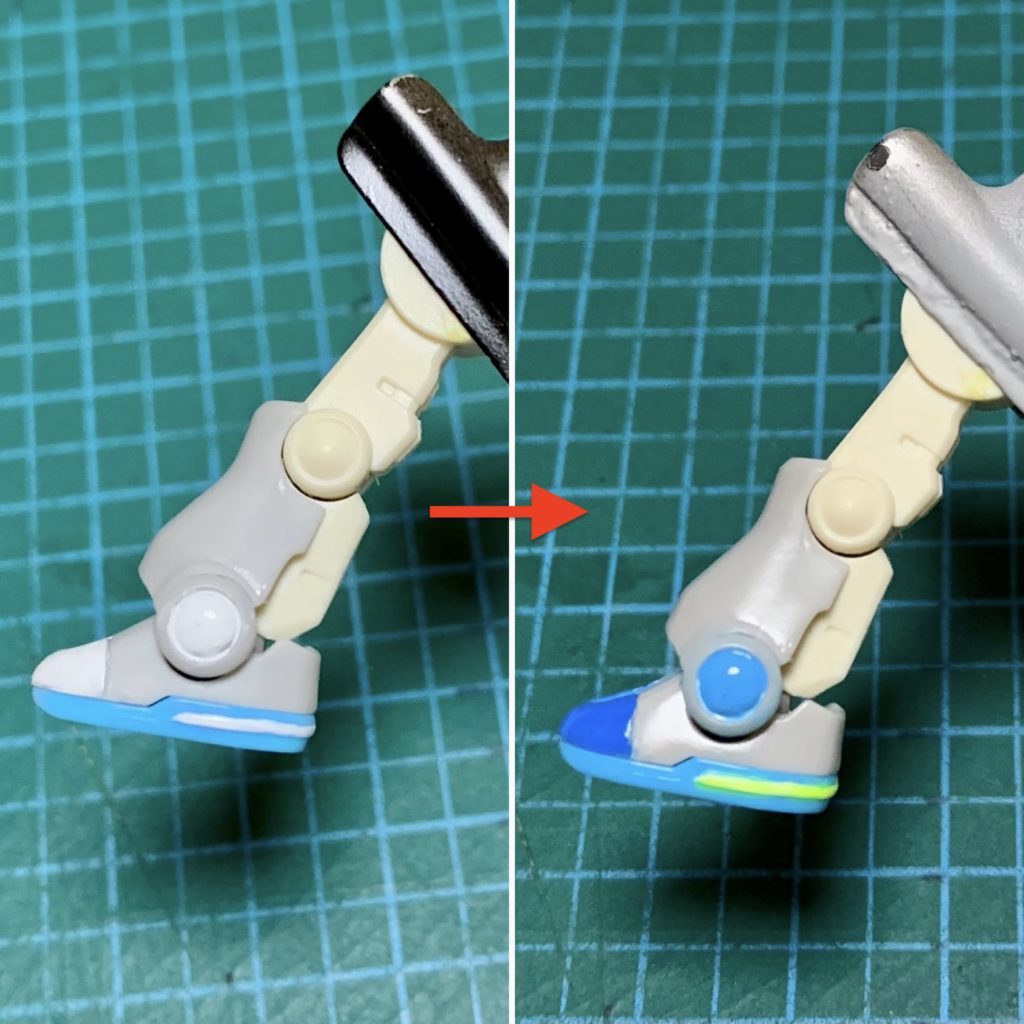

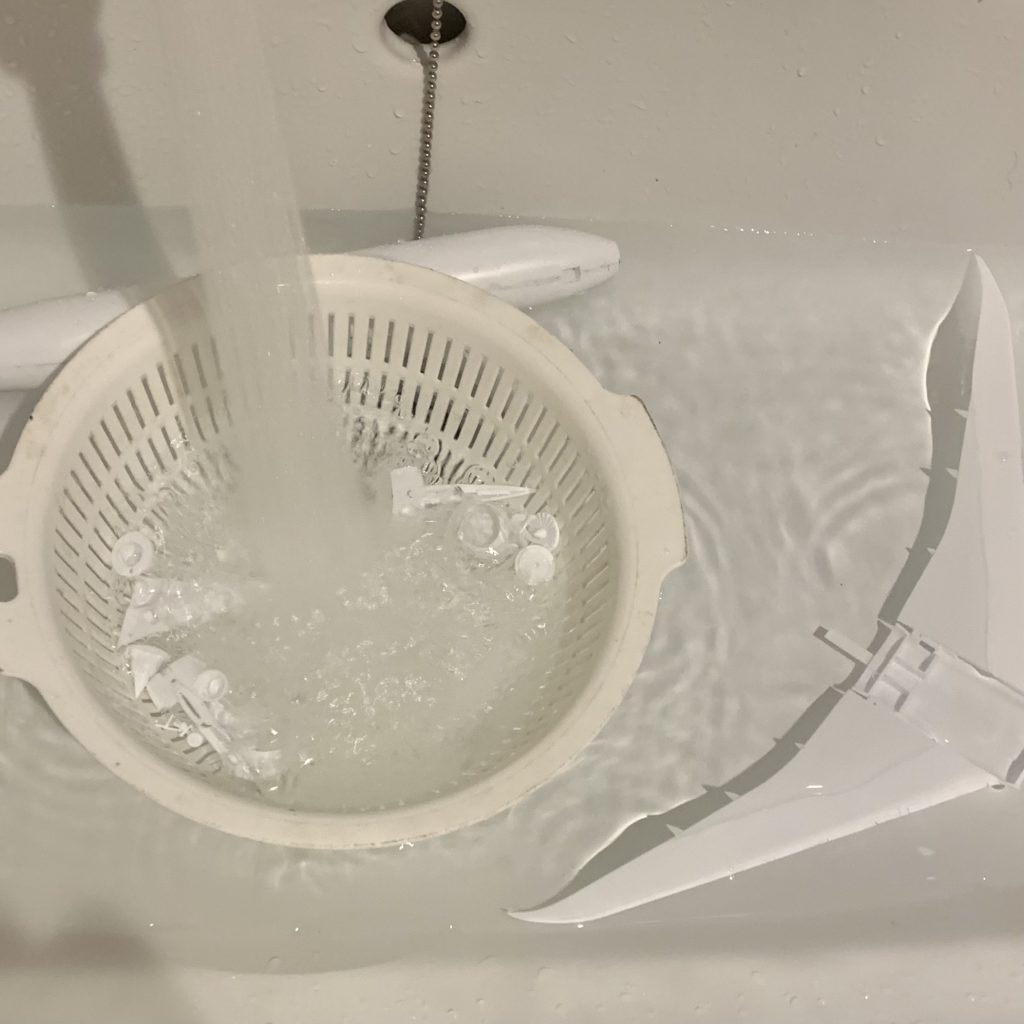

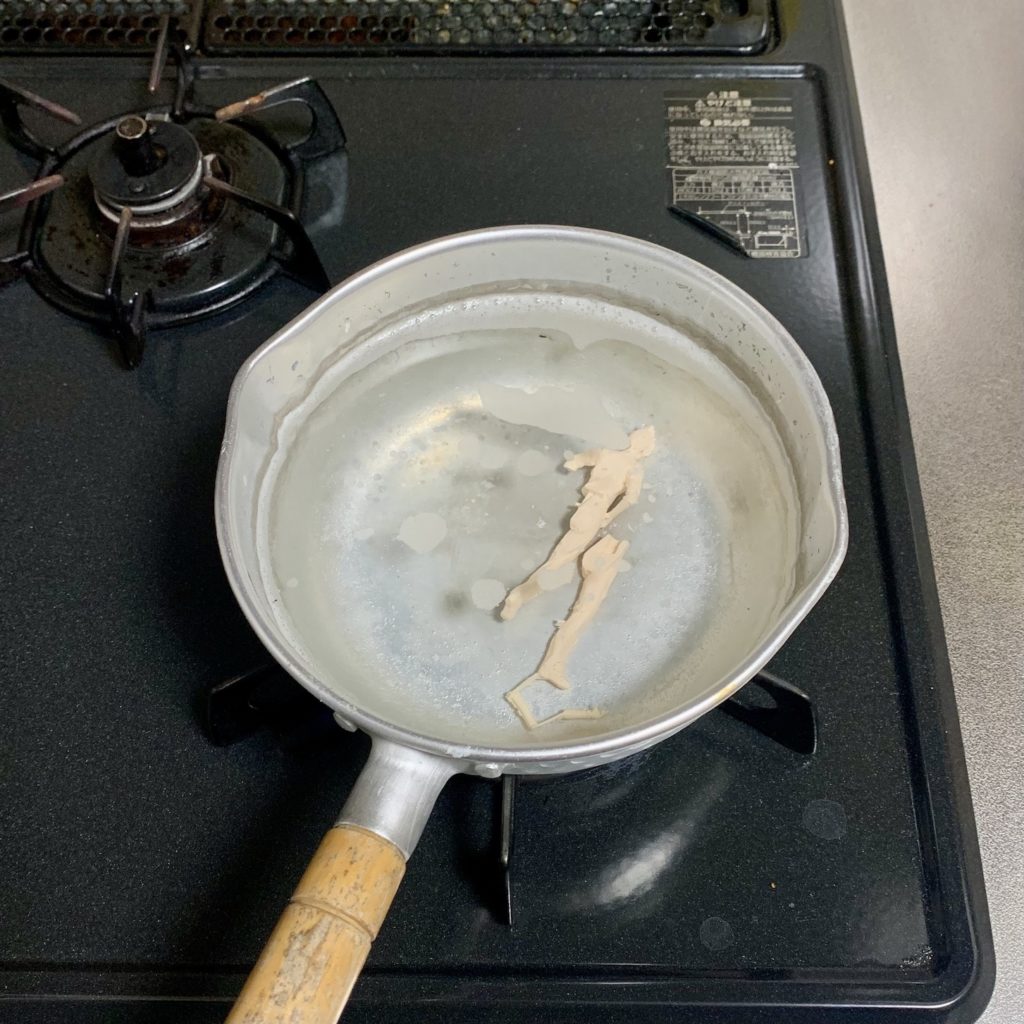

ホイールのメッキ落とし

サンポールに漬けてホイールのメッキ落とし。メッキの下地にはクリアーが塗装されていたので、さらに薄め液に漬けて歯ブラシでゴシゴシ。

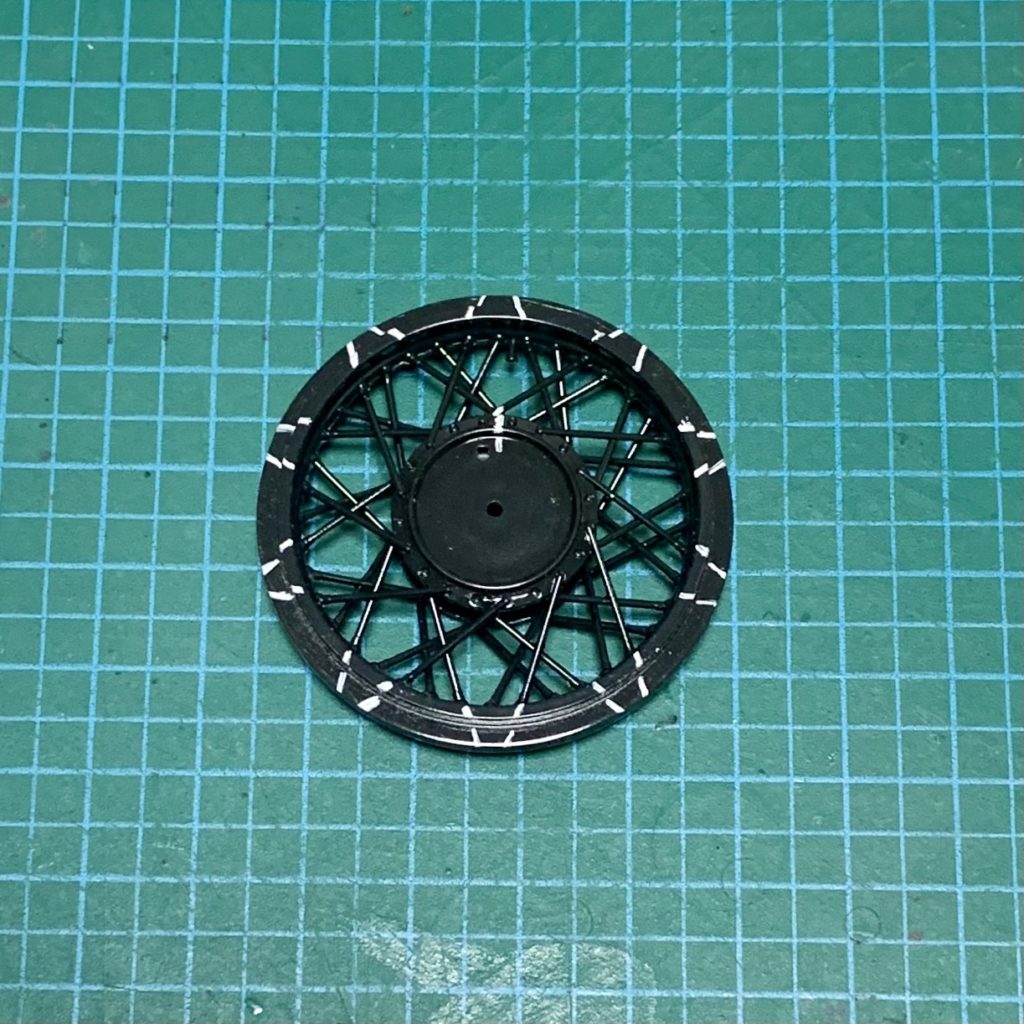

ホイールの塗装

クレオスのメッキシルバーNEXTで塗装。この塗料はメッキには見えませんが金属感を表現するにはピッタリです。ホイールのスポーク部分はエナメルのガンメタルで筆塗りします。

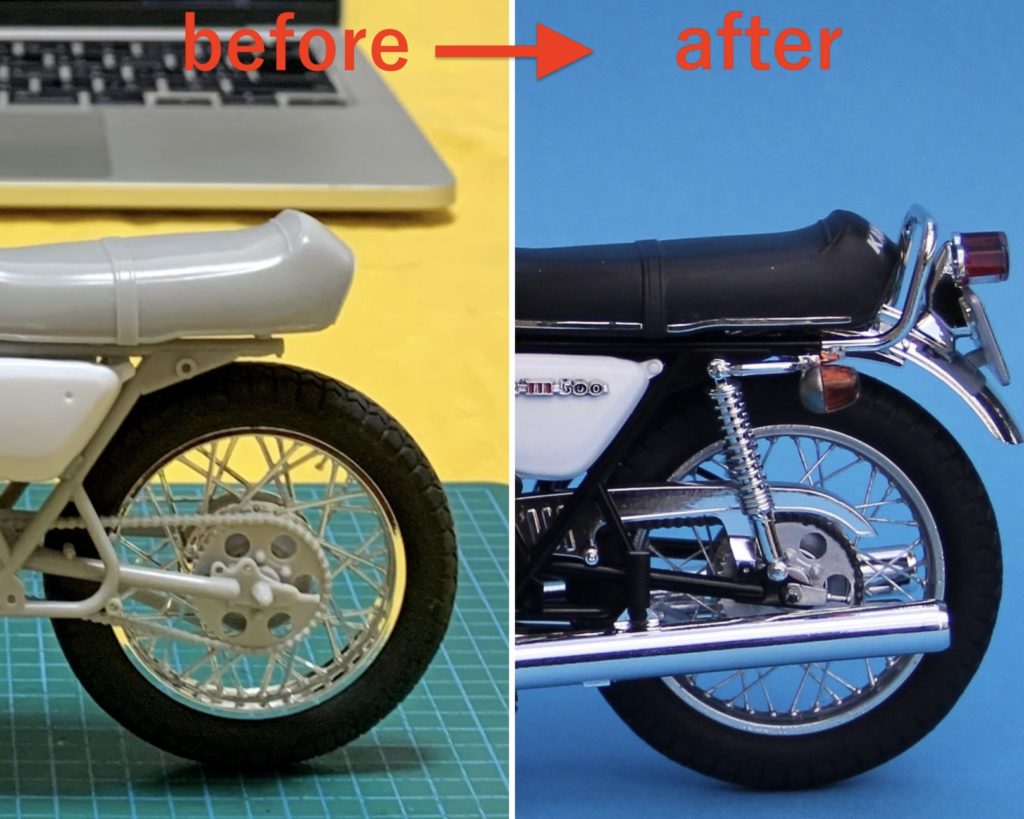

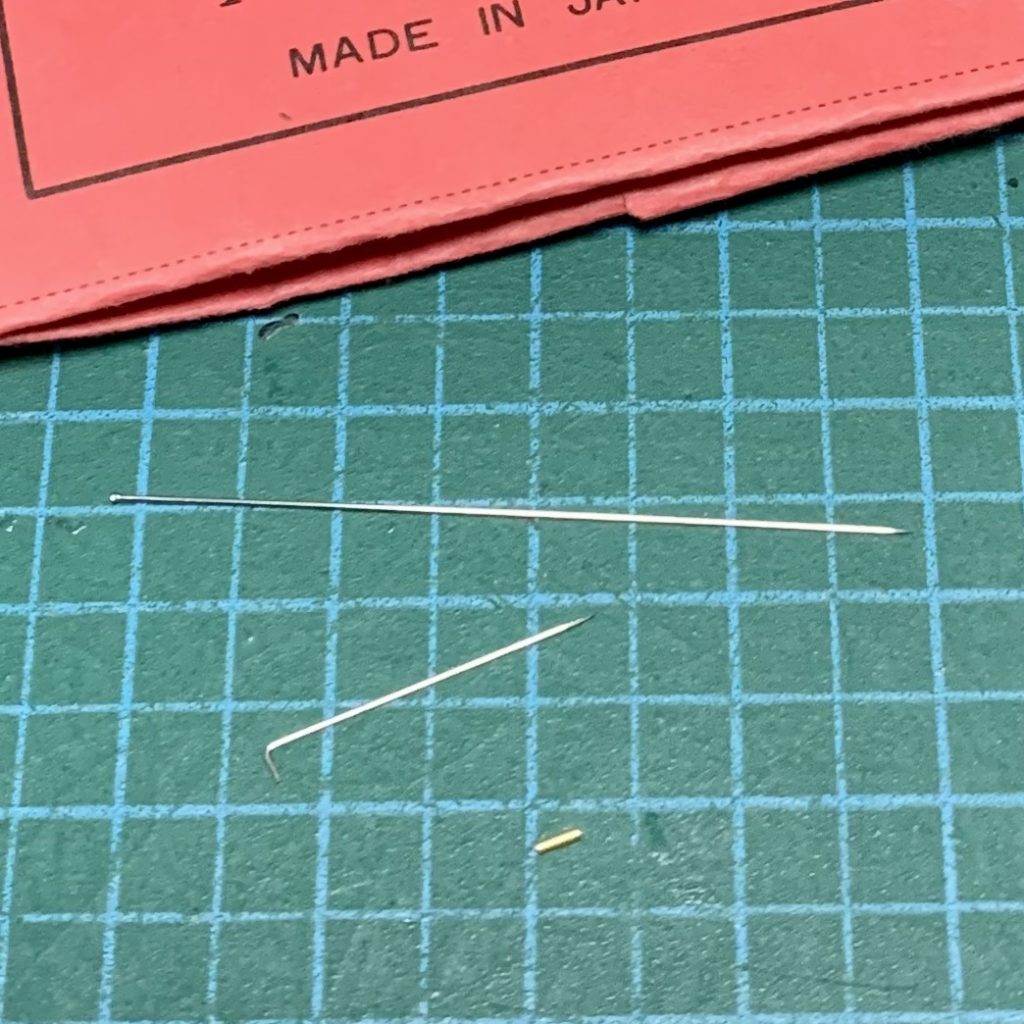

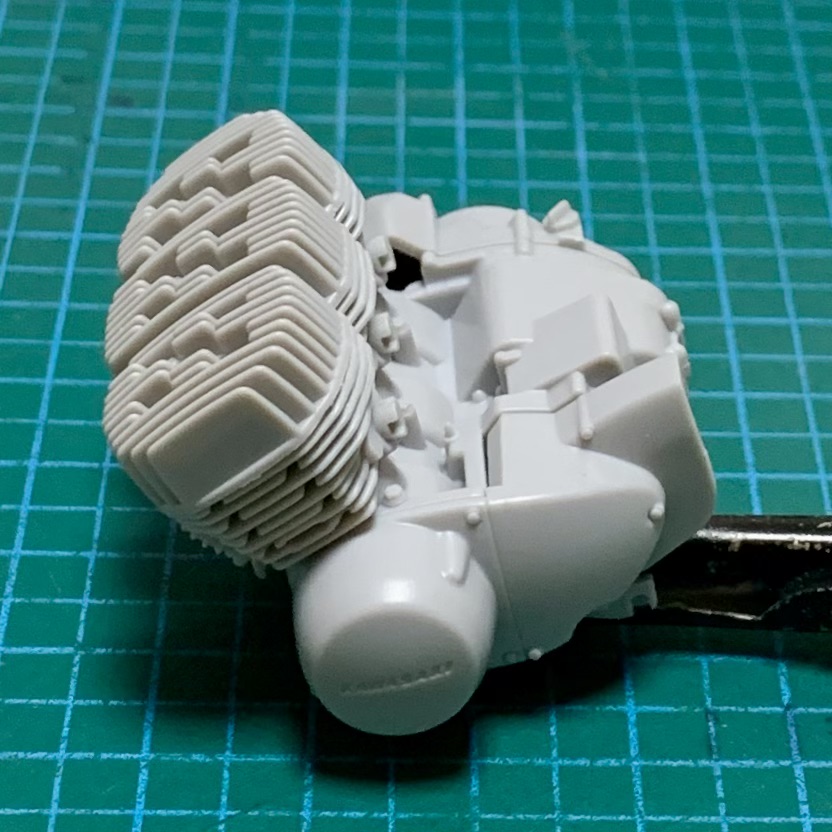

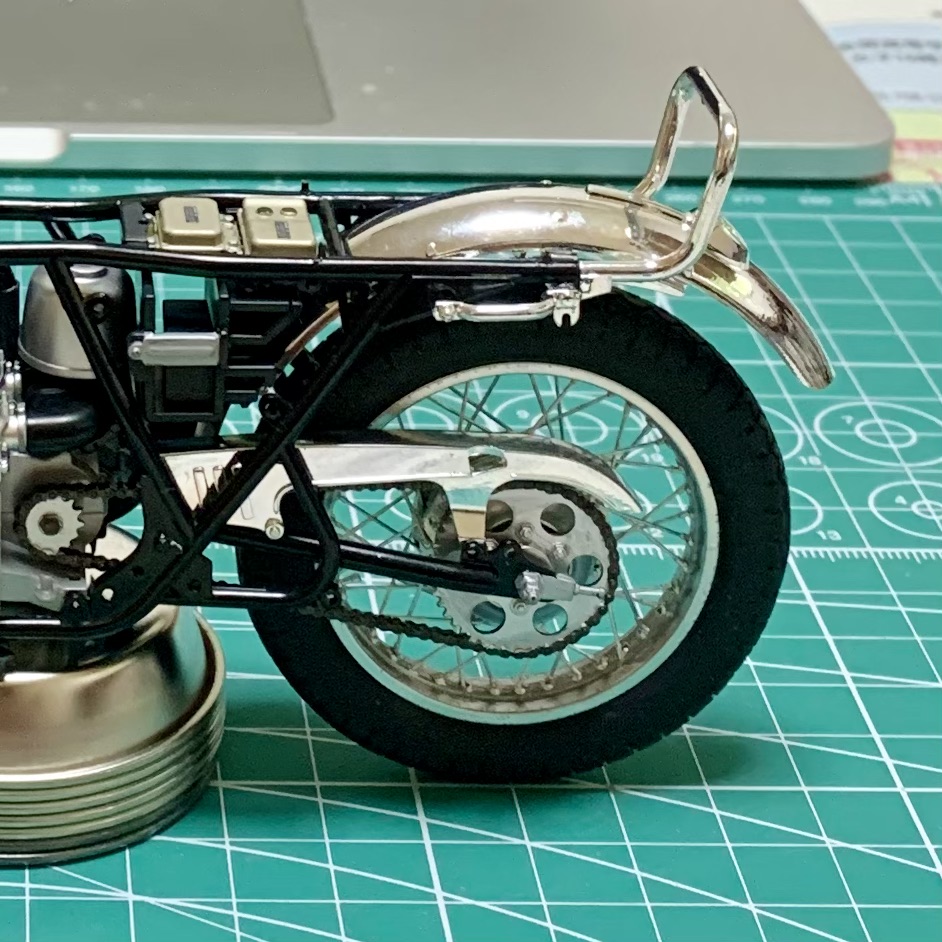

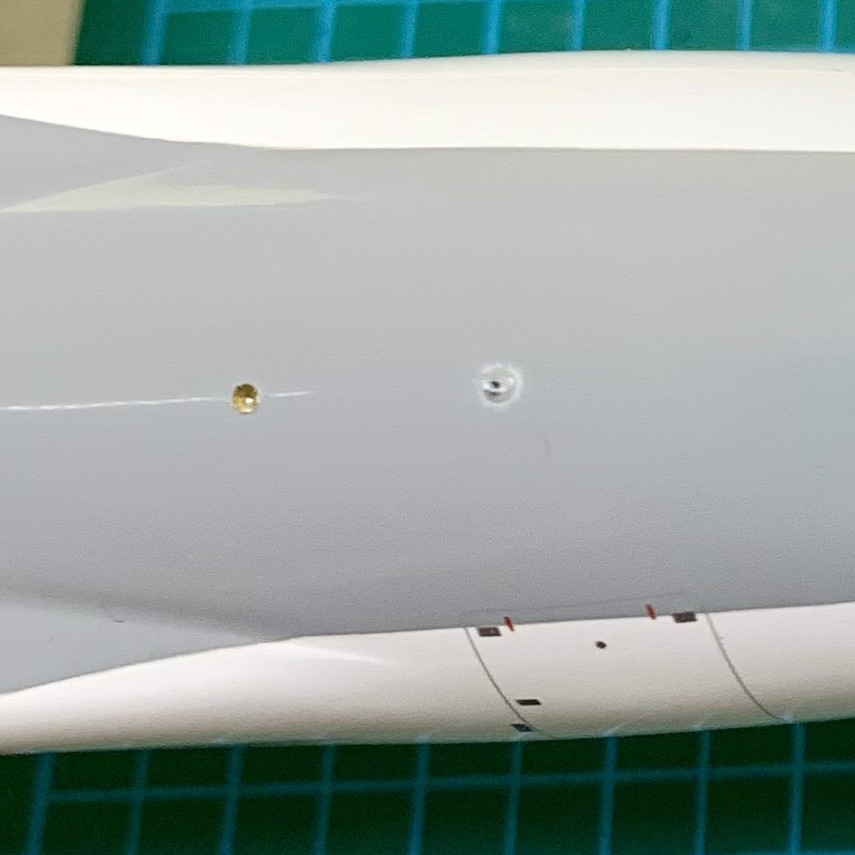

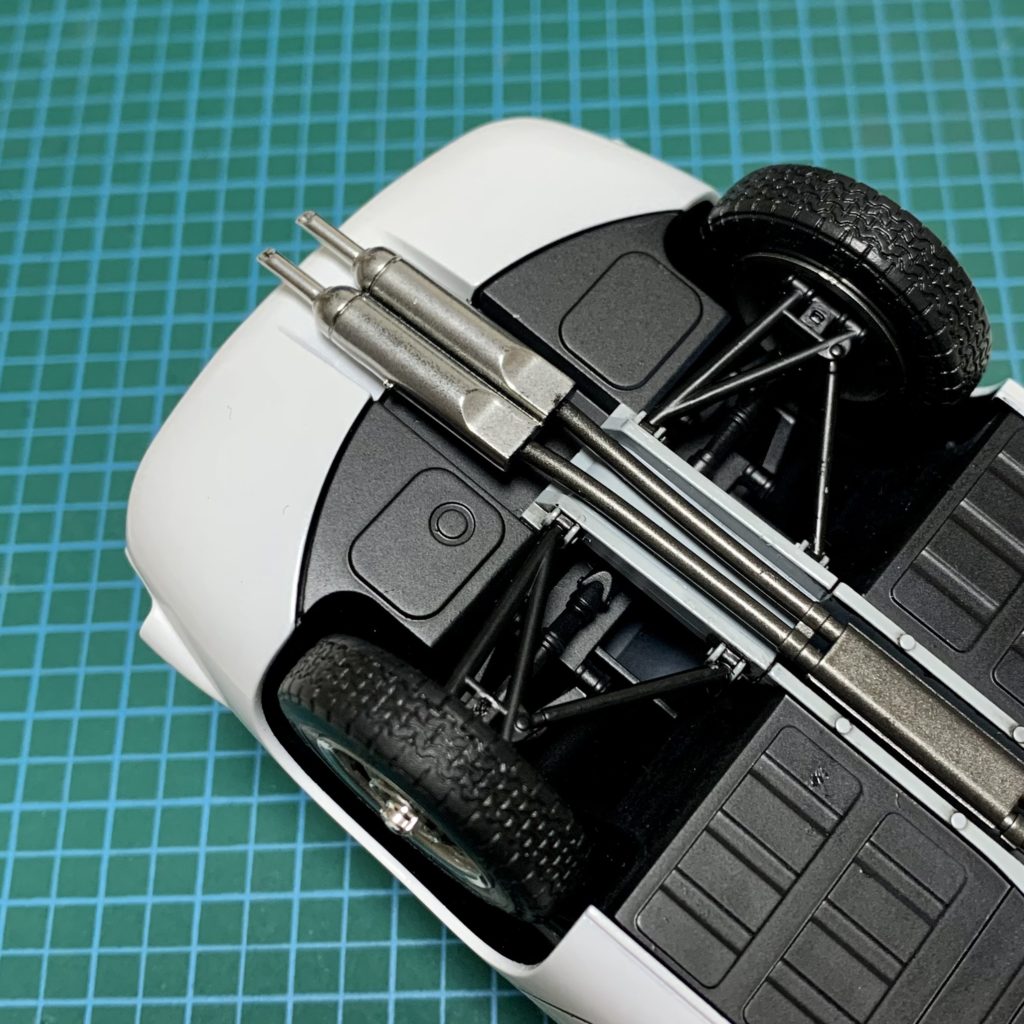

マフラーのメッキ落とし

マフラーもメッキを落としました。エキパイは真鍮パイプに置き換えようかと思ったのですが、1.8mm径のものがなかったので穴を深めに掘り直すだけにしました。

マフラーの塗装

CB750FではSHOW UPのリアルクロームライトを使いましたが、1/24では派手すぎる気がしたので、ガイアノーツのプレミアムミラークロームを使用しました。

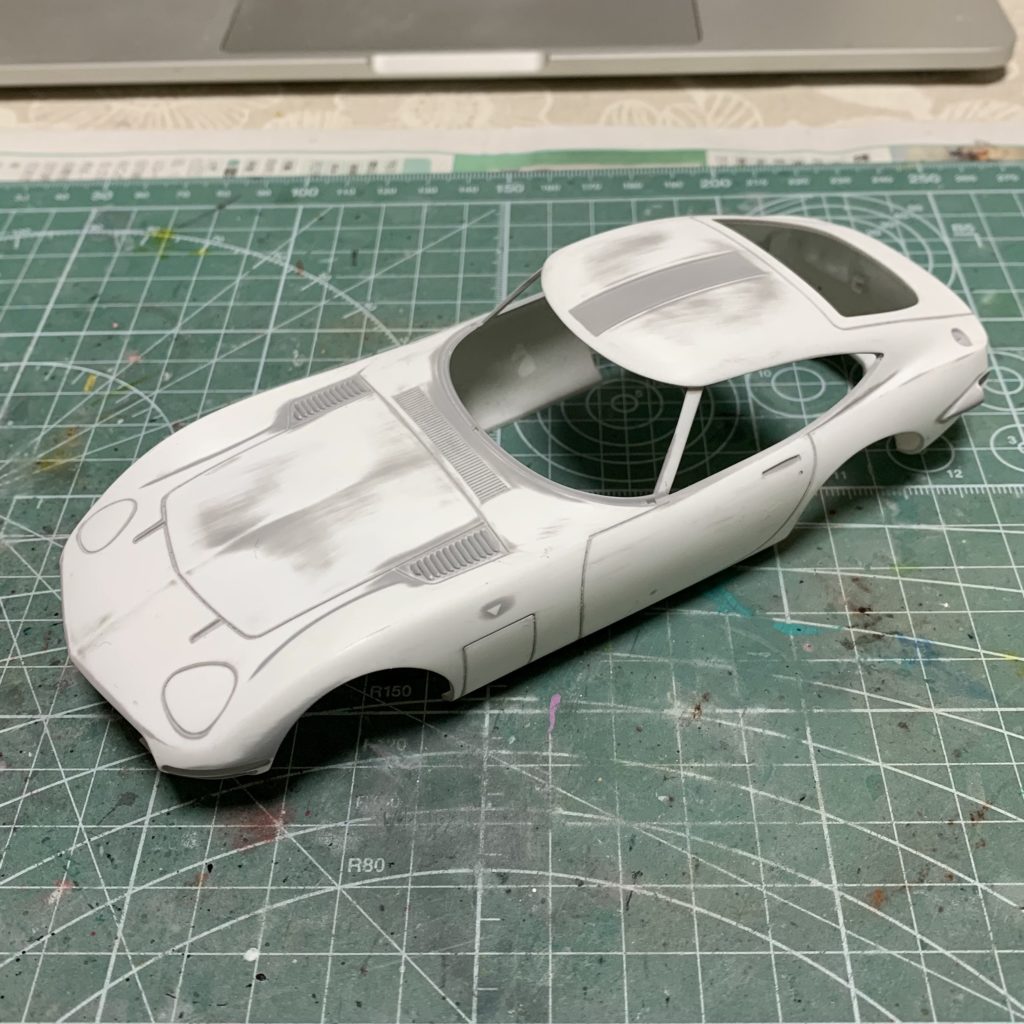

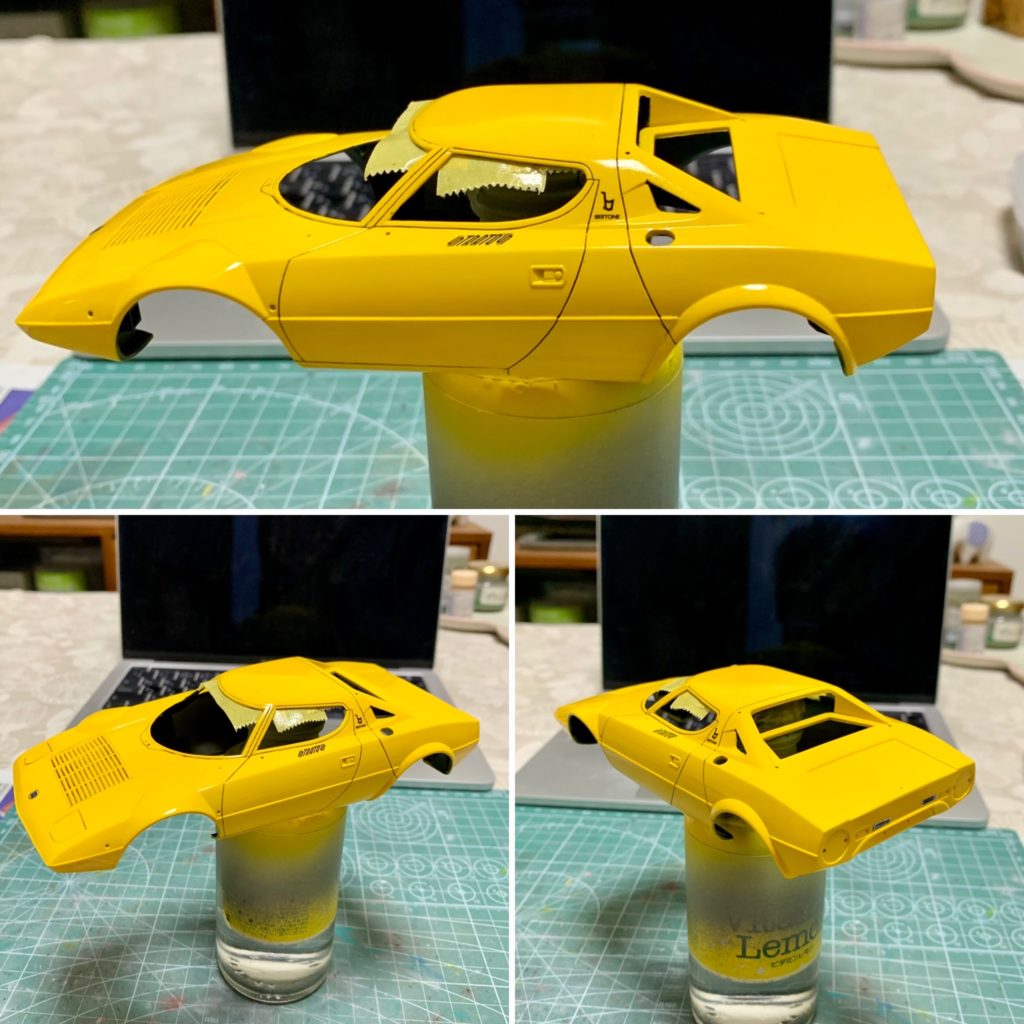

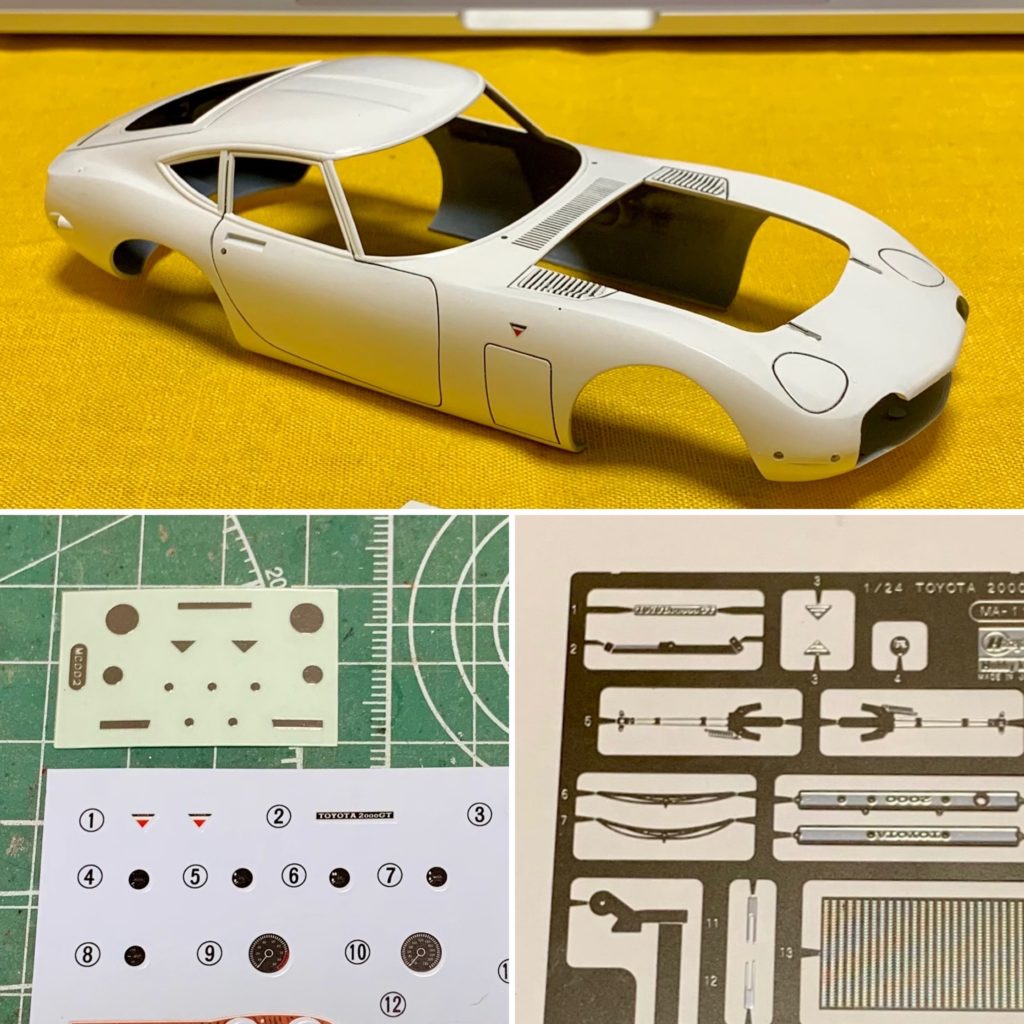

ボディの製作

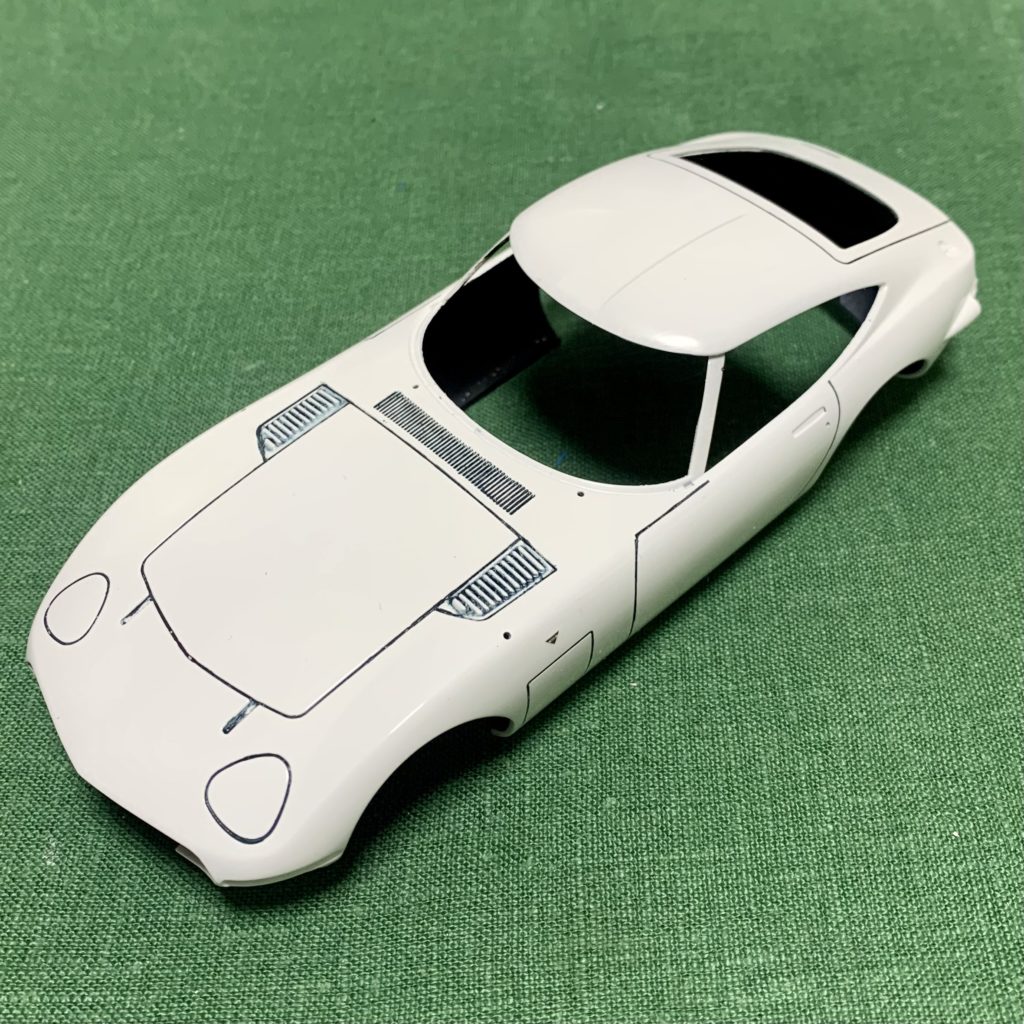

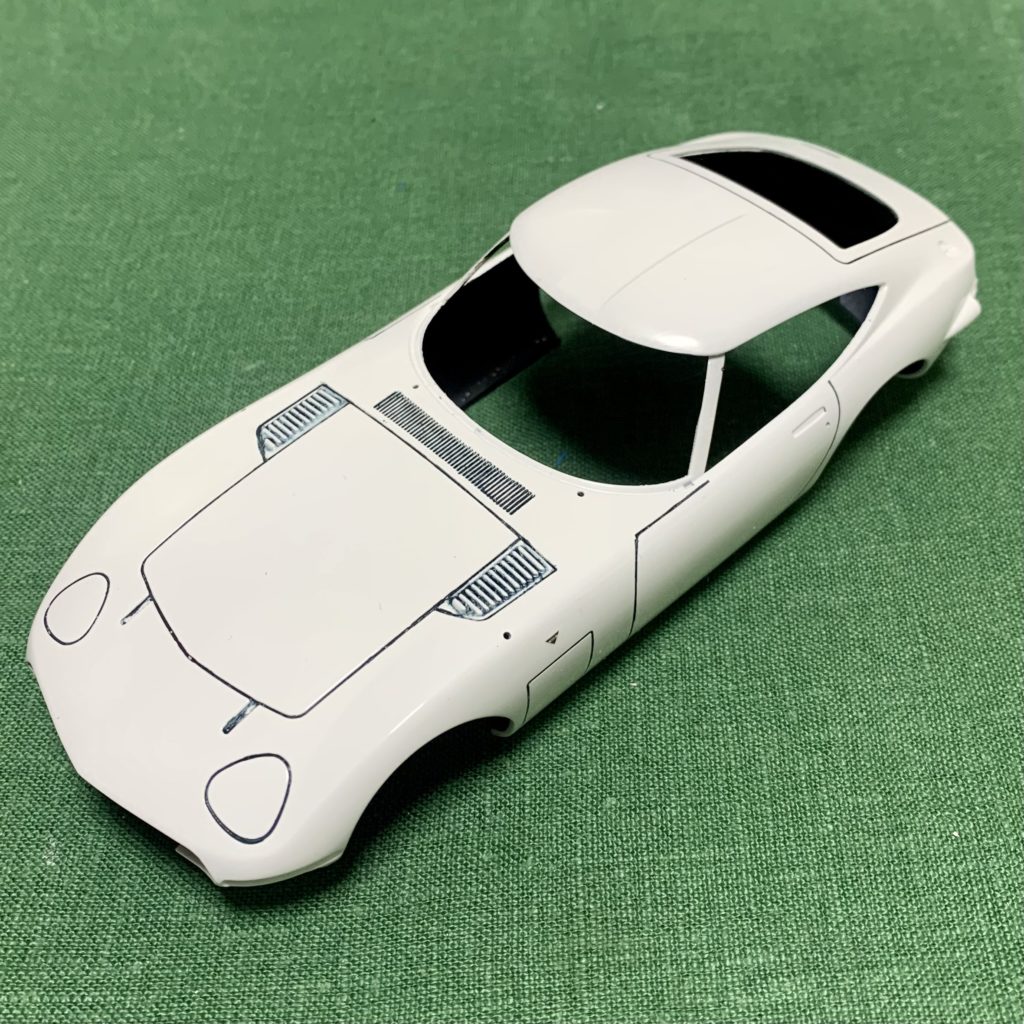

ウィンドーの仮組み

パーツの精度は高く、ゲート処理をきちんとすればピタリと収まります。

切り取り時の注意!

リアウィンドーは窓枠にはめこむためにゲートを少し残して切り取ります。私はうっかりして短く切ってしまいました。(*´∀`*)

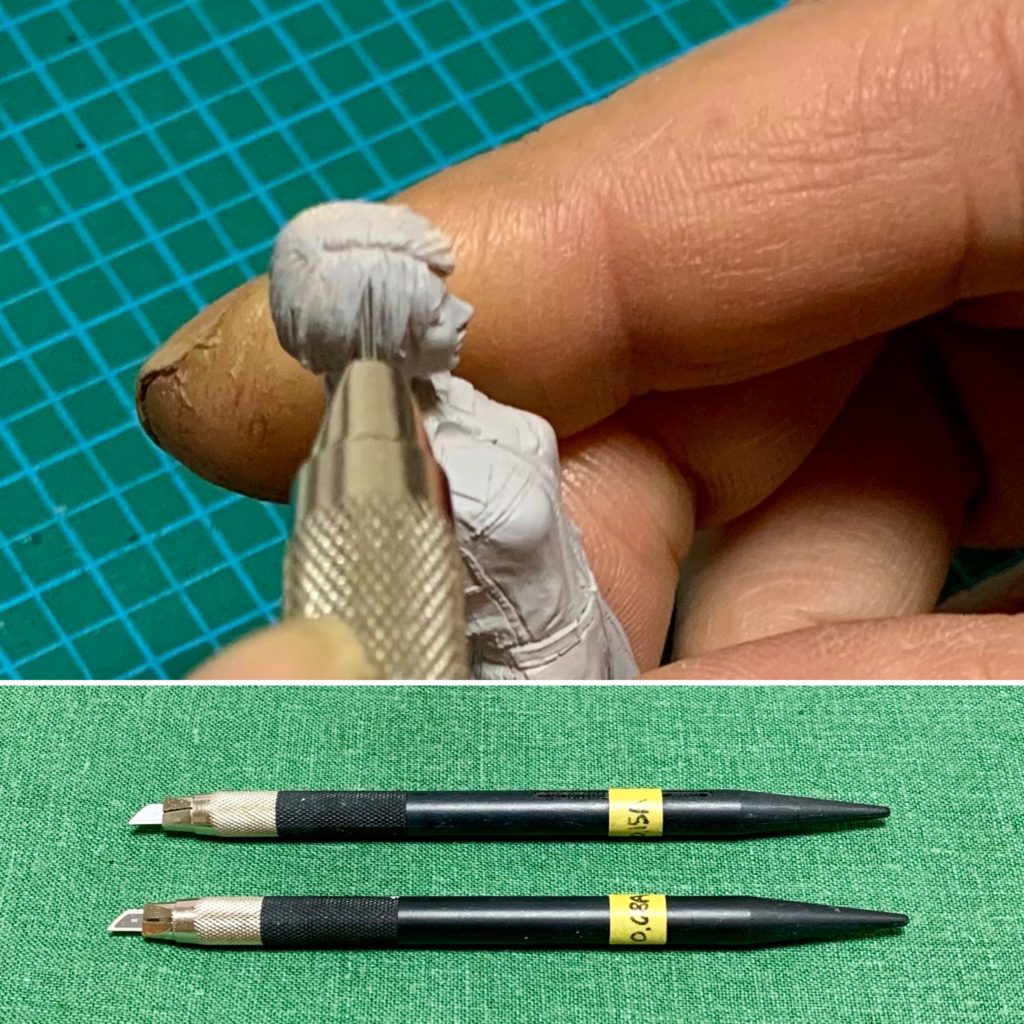

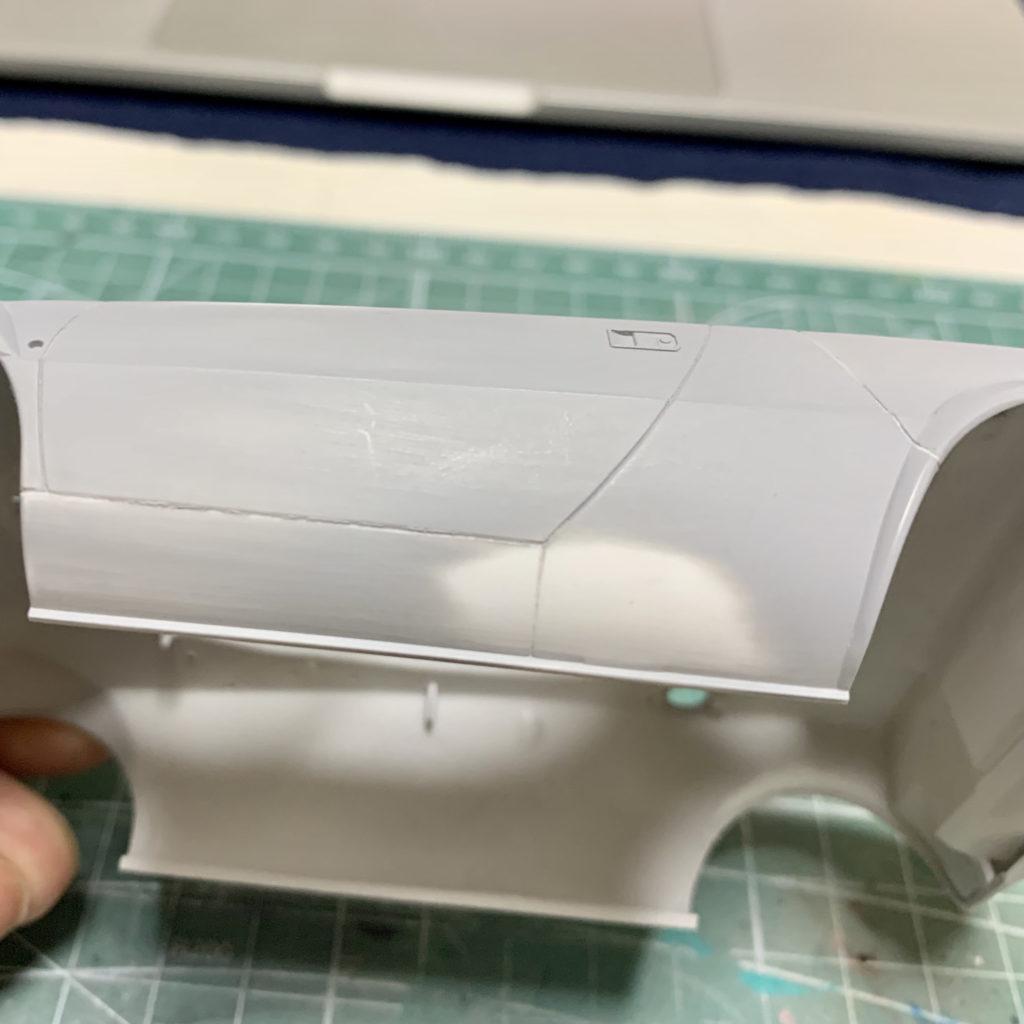

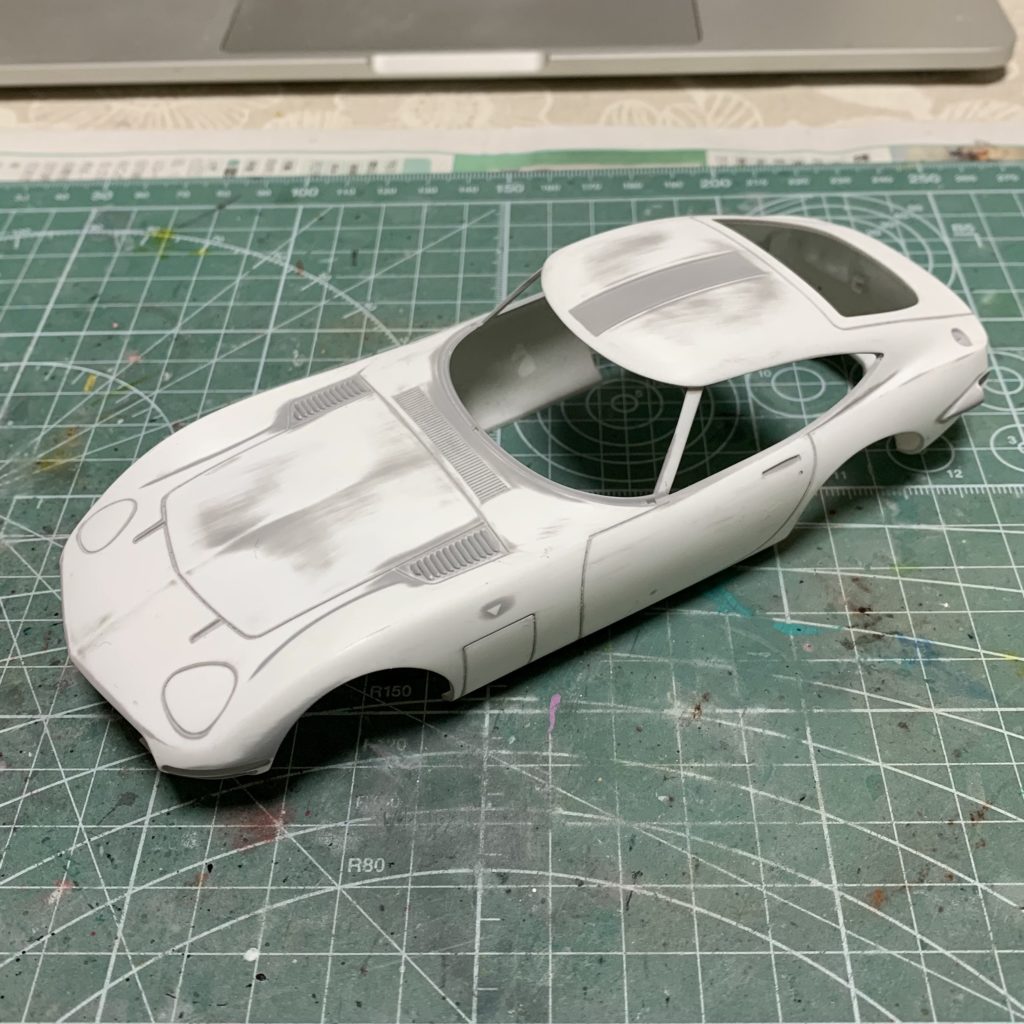

ボディのパーティングライン消し

ボディのパーティングラインをサインペンでマーキング。金型が新しいせいか技術が進んだのか、パーティングラインは非常に薄く、クオリティを気にしないならこのまま塗装してもいいくらいです。

ボディの表面処理

240番のスポンヤスリでパーティングライン消し→捨てサフ→400番〜600番で表面処理。フロントノーズにヒケが出ていたので、この辺りを特に念入りに磨きました。

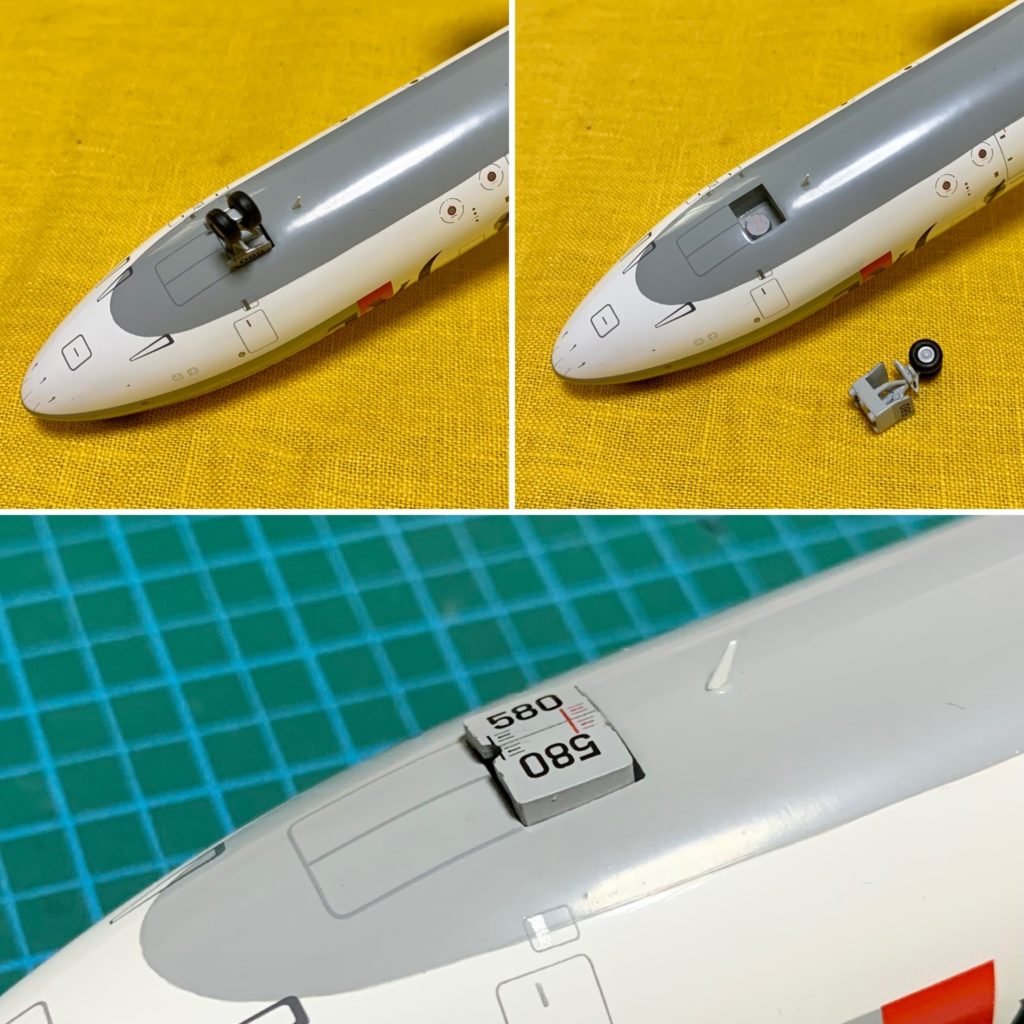

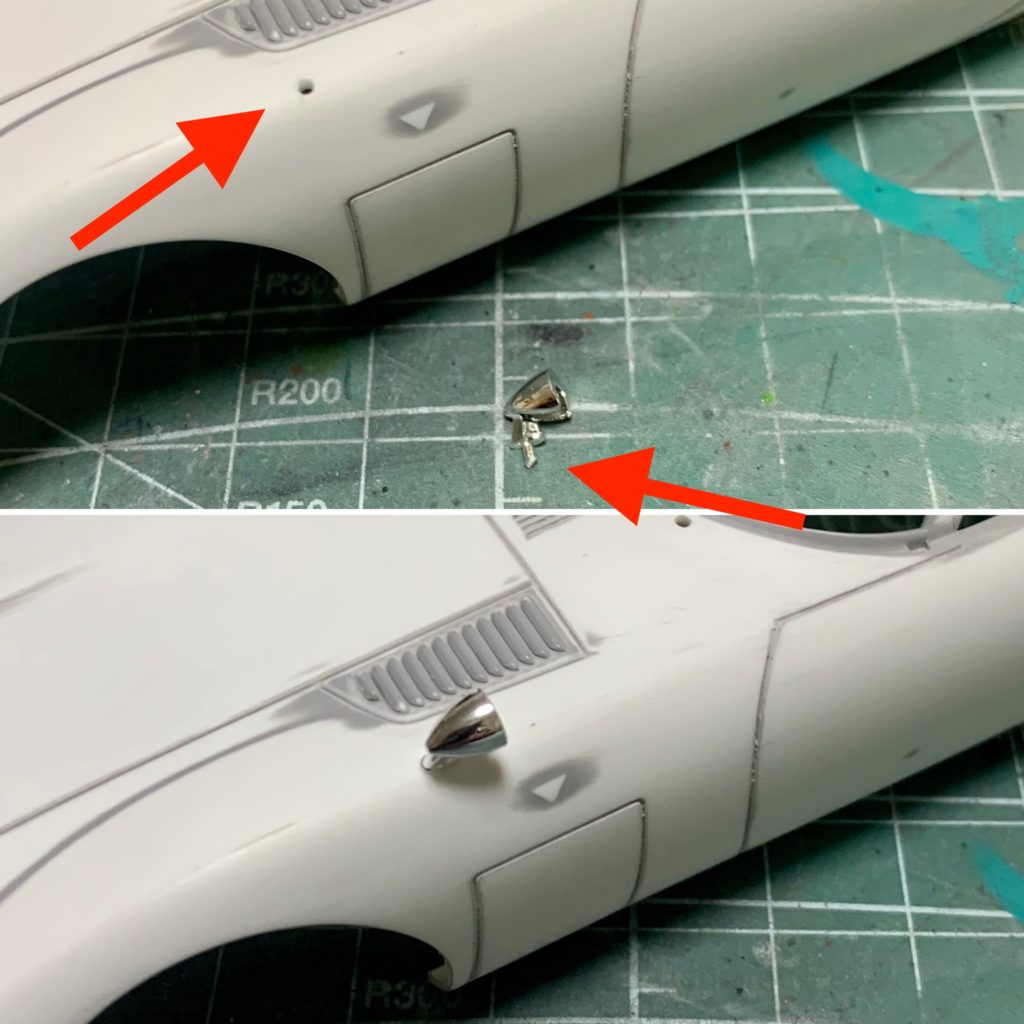

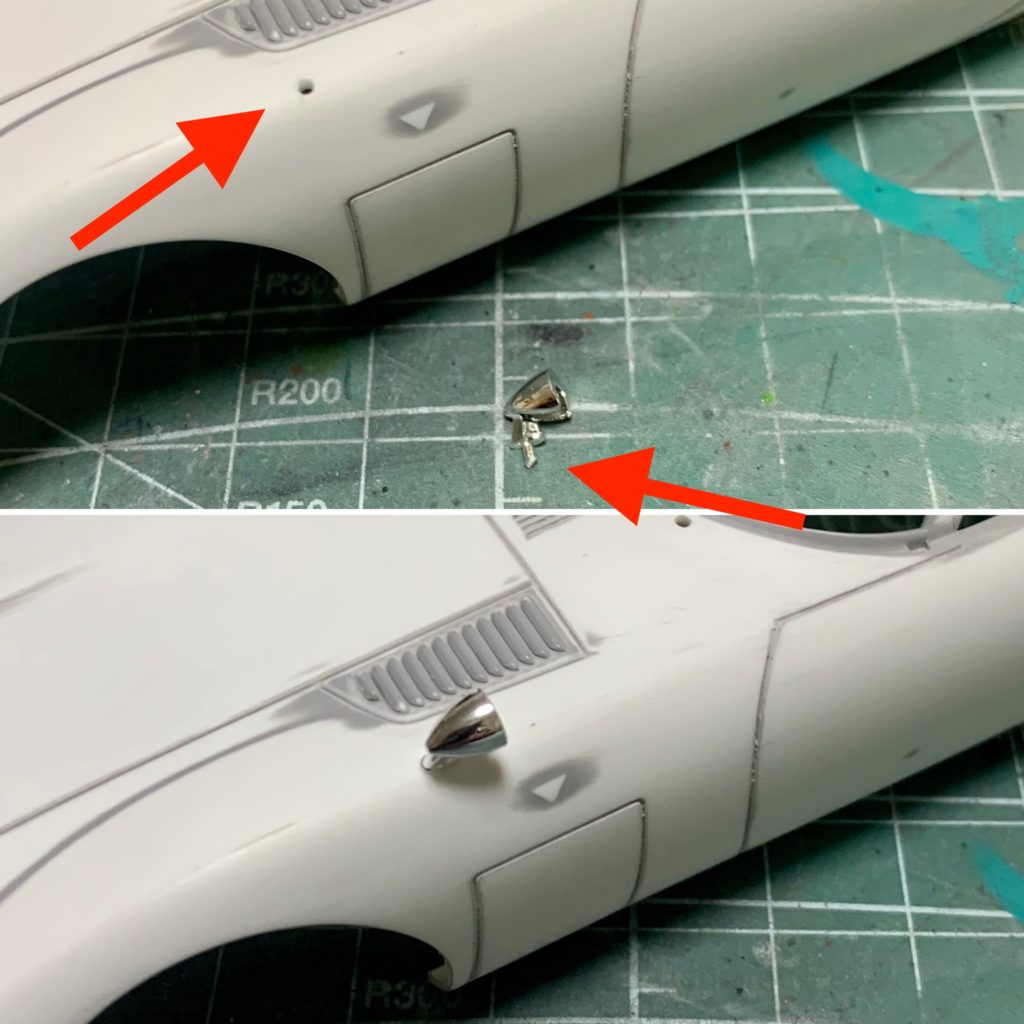

バックミラー

バックミラーはただ接着するだけの指定になっていますが、ランナーのゲートがダボがわりになりそうなので、フェンダーに1mm穴を開けて差し込み式に加工しました。しっかり固定したいなら真鍮線を埋め込んだ方がいいのですが今回はお手軽加工にしました。

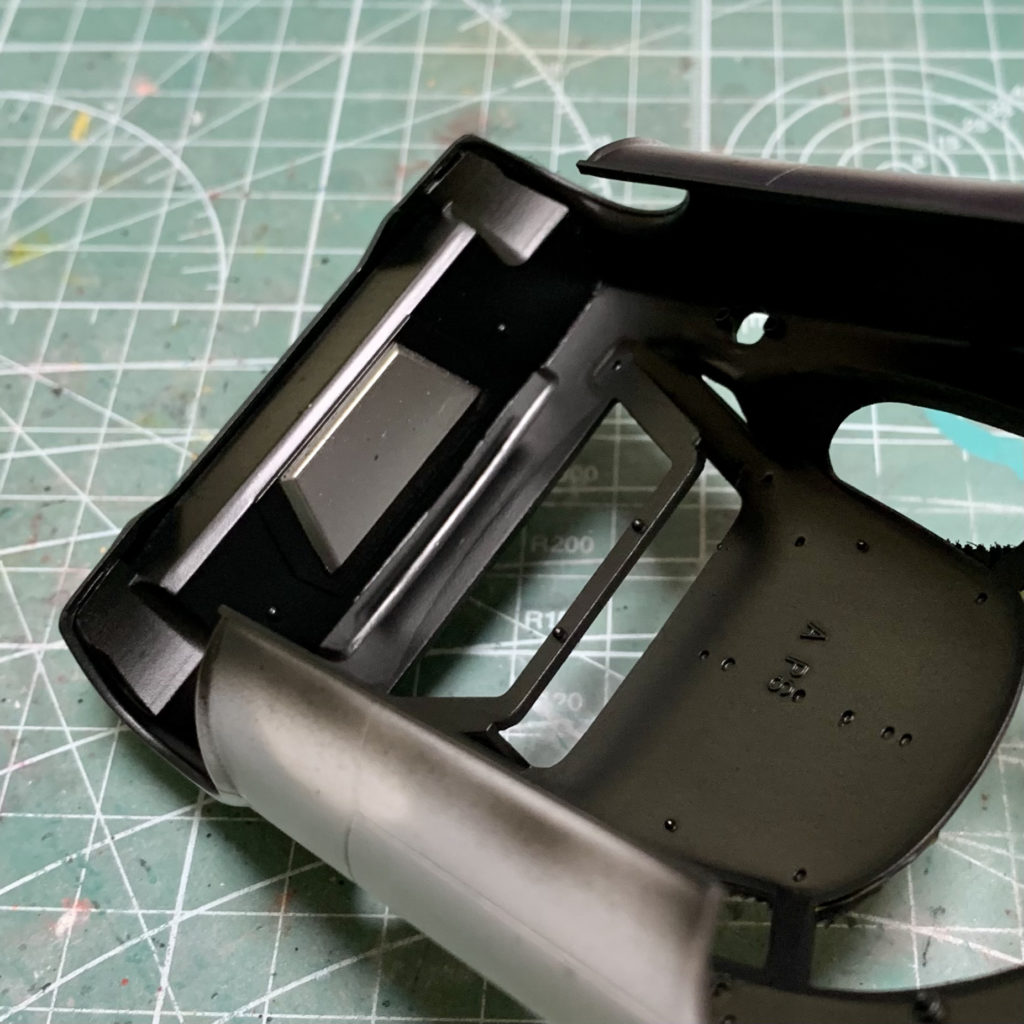

ボディ塗装①

ボディ内側をセミグロスブラックで塗装。

ボディ塗装②

マスキングをして下地塗装。今回はサーフェイサーの代わりにフィニッシャーズのファンデーショングレーを使用。

ボディ塗装③

1500番のスポンジヤスリで下地塗装を軽く研いでから、ファンデーションホワイトで塗装。

ボディ塗装④

デカールを貼って光沢クリアでコーティング。2000番〜4000番のスポンジヤスリで塗装面を軽く研いでから、コンパウンドで磨き込み。最後にスミ入れをしました。

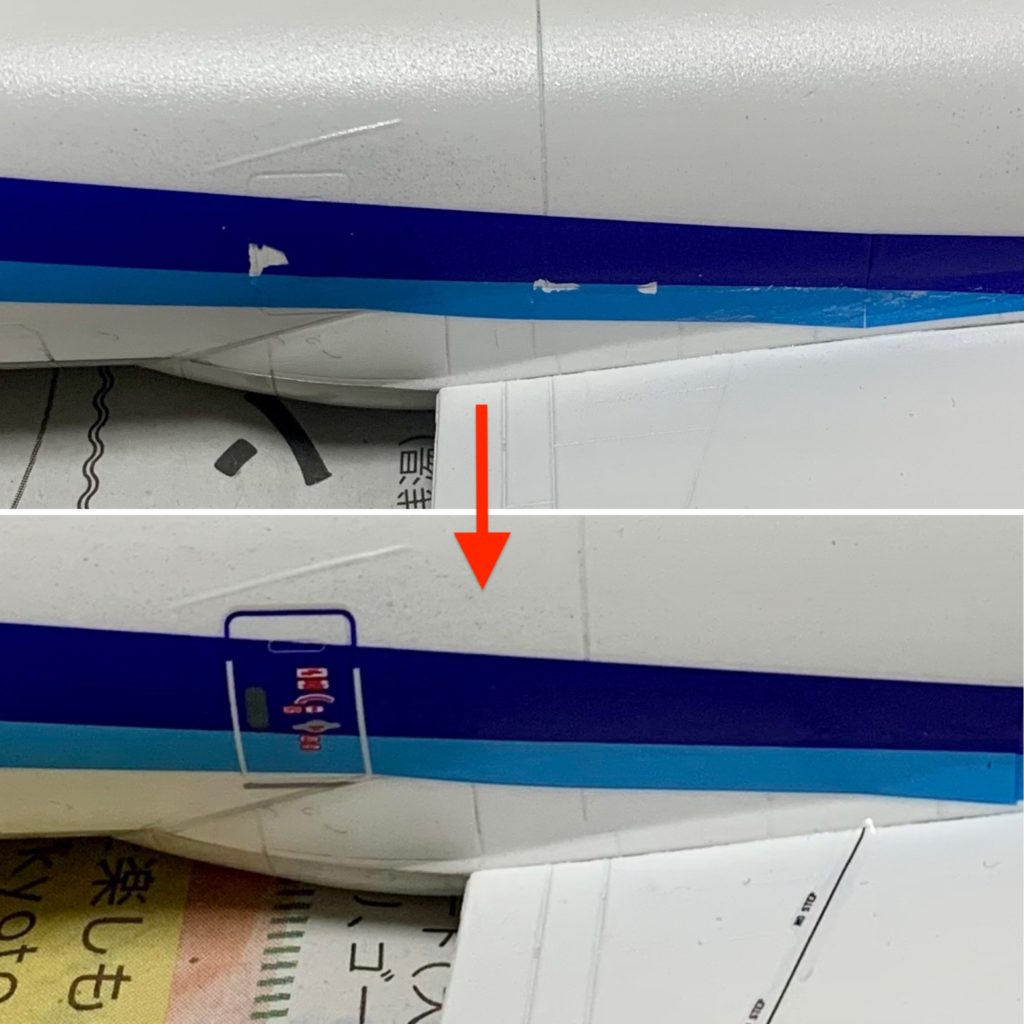

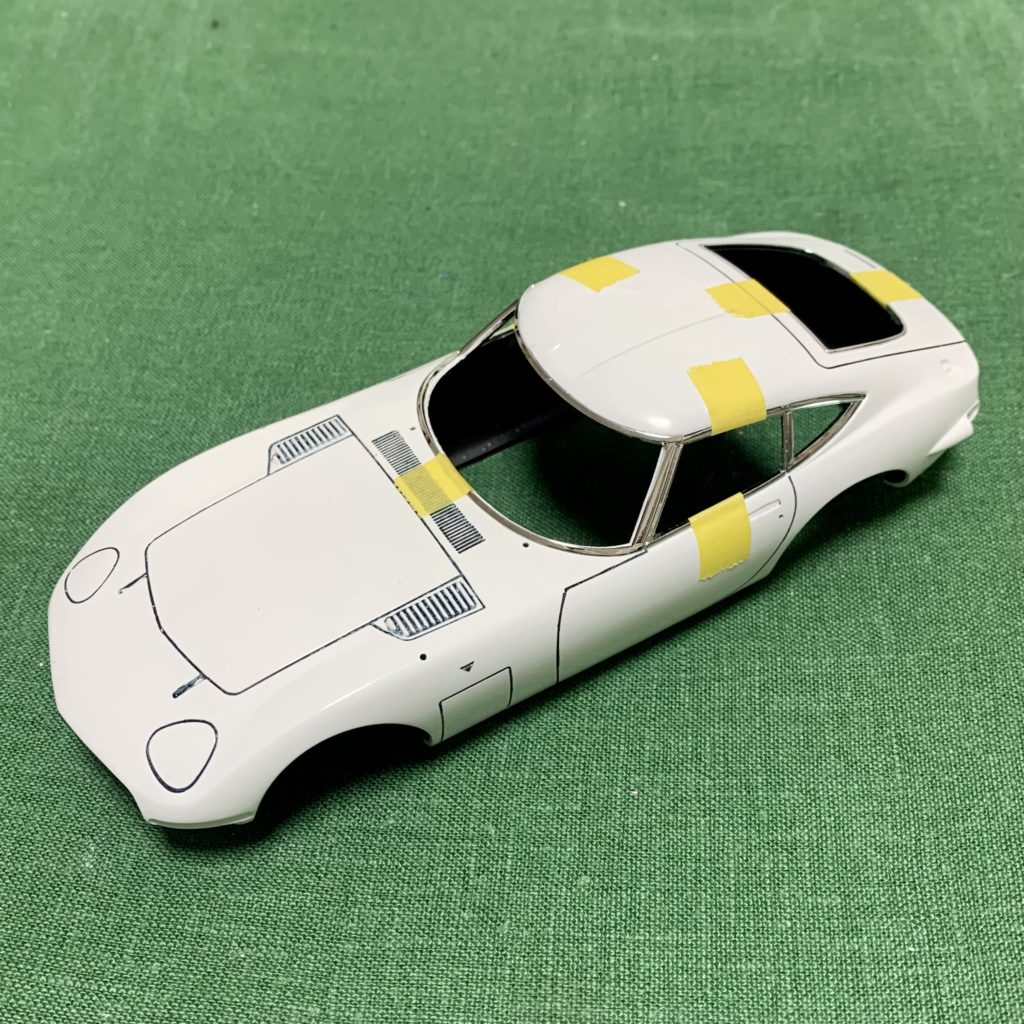

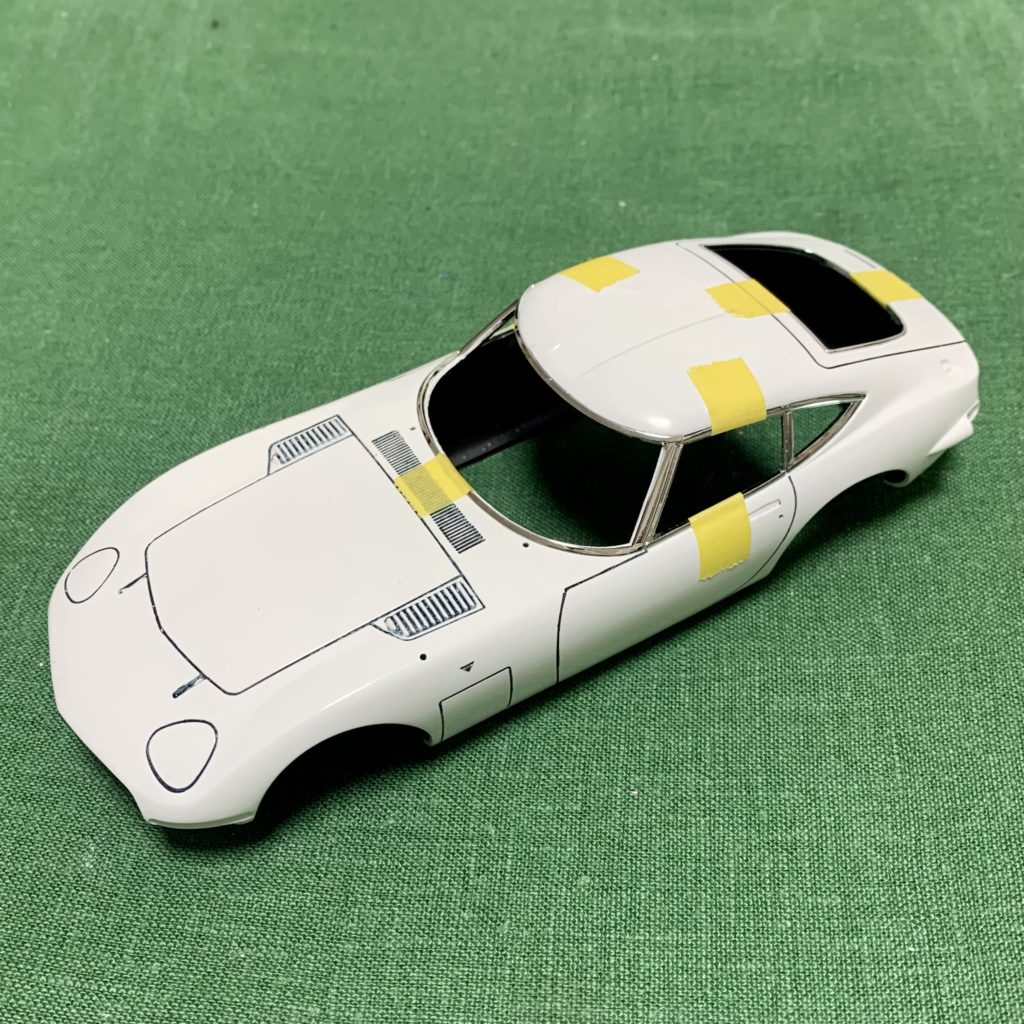

ウィンドーフレームの接着

完成したボディに「ハイグレード模型用セメダイン」でウィンドーフレームを接着。この接着剤は曇らないし多少はみ出しても軽くこすればかんたんに落ちるので、クリアーパーツやメッキパーツの接着に向いていますが、接着力が弱く乾燥に時間がかかるので、マスキングテープで固定して1日ほど放置します。

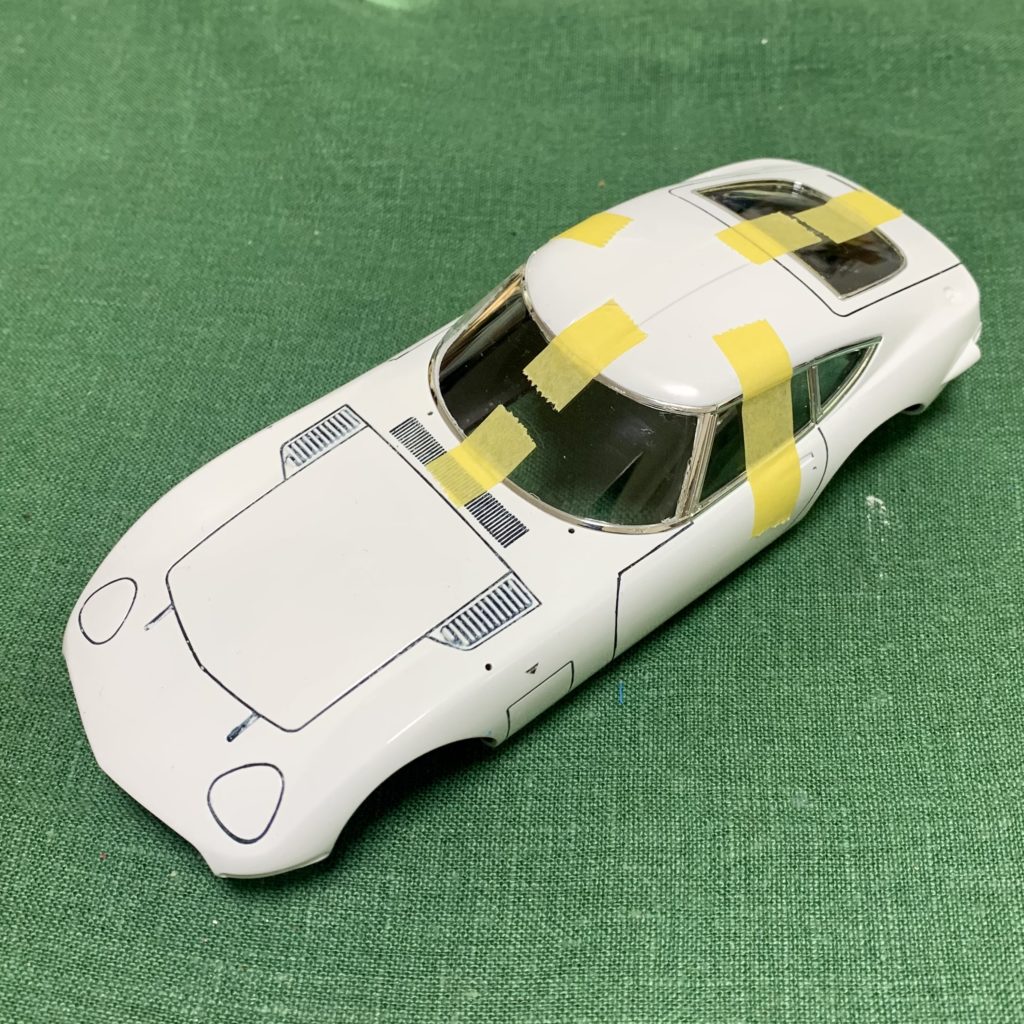

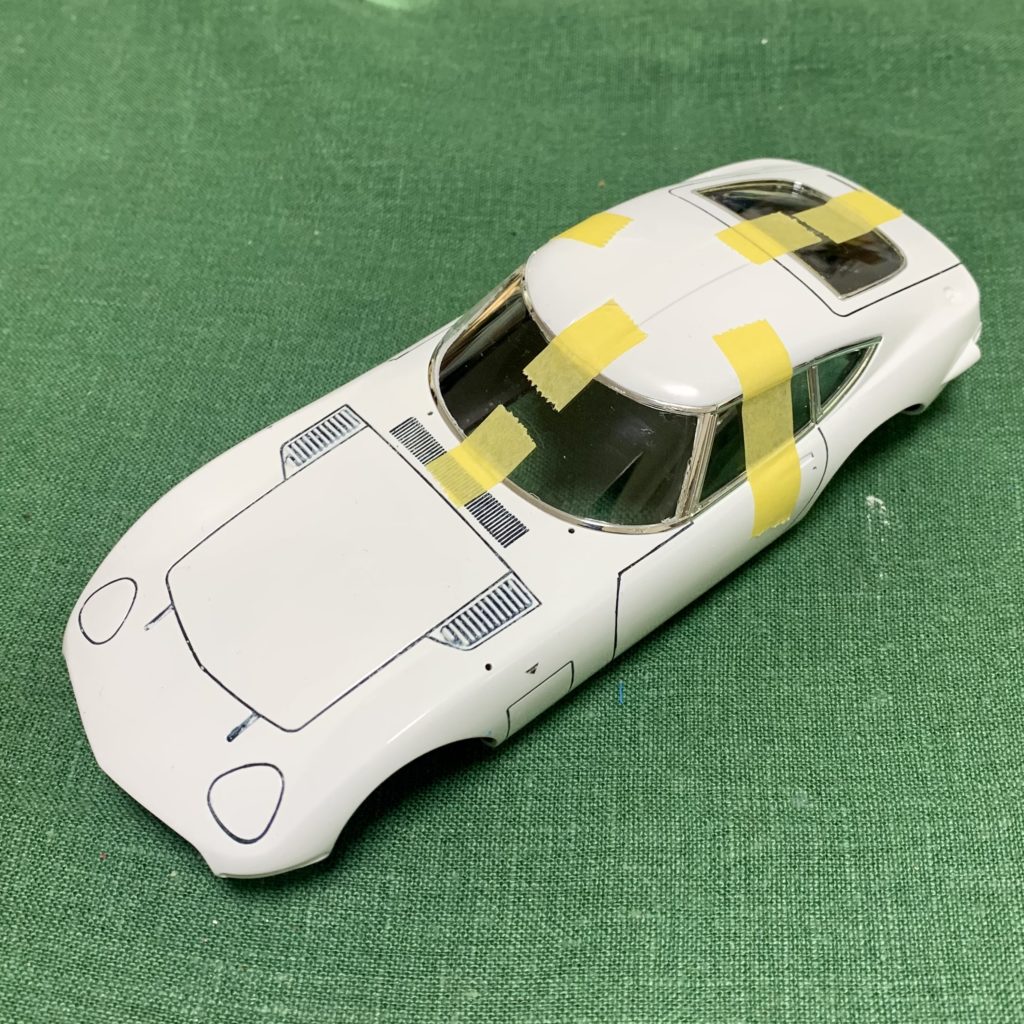

ウィンドーの接着

一晩おいて接着剤が乾いたのを確認したら、今度はウィンドーを接着。やはりマスキングテープで固定して1日ほど放置します。

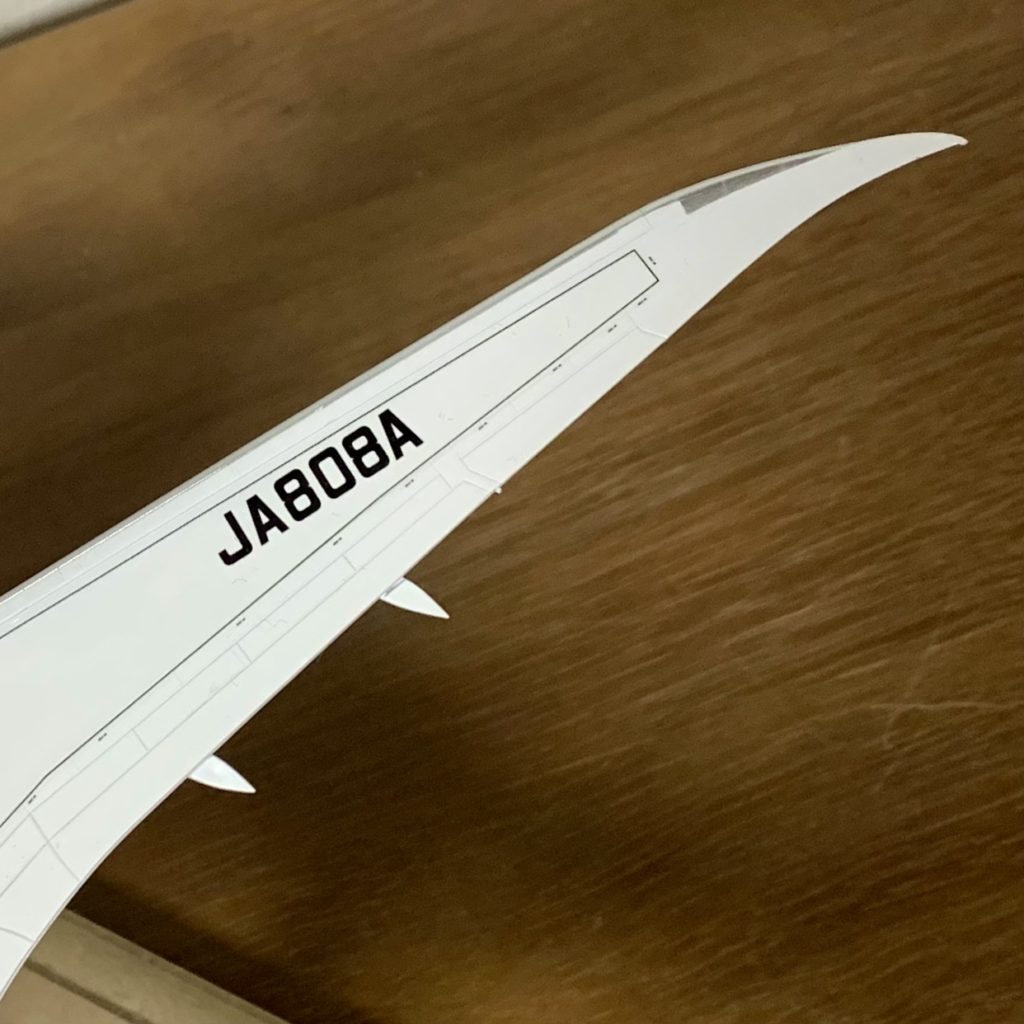

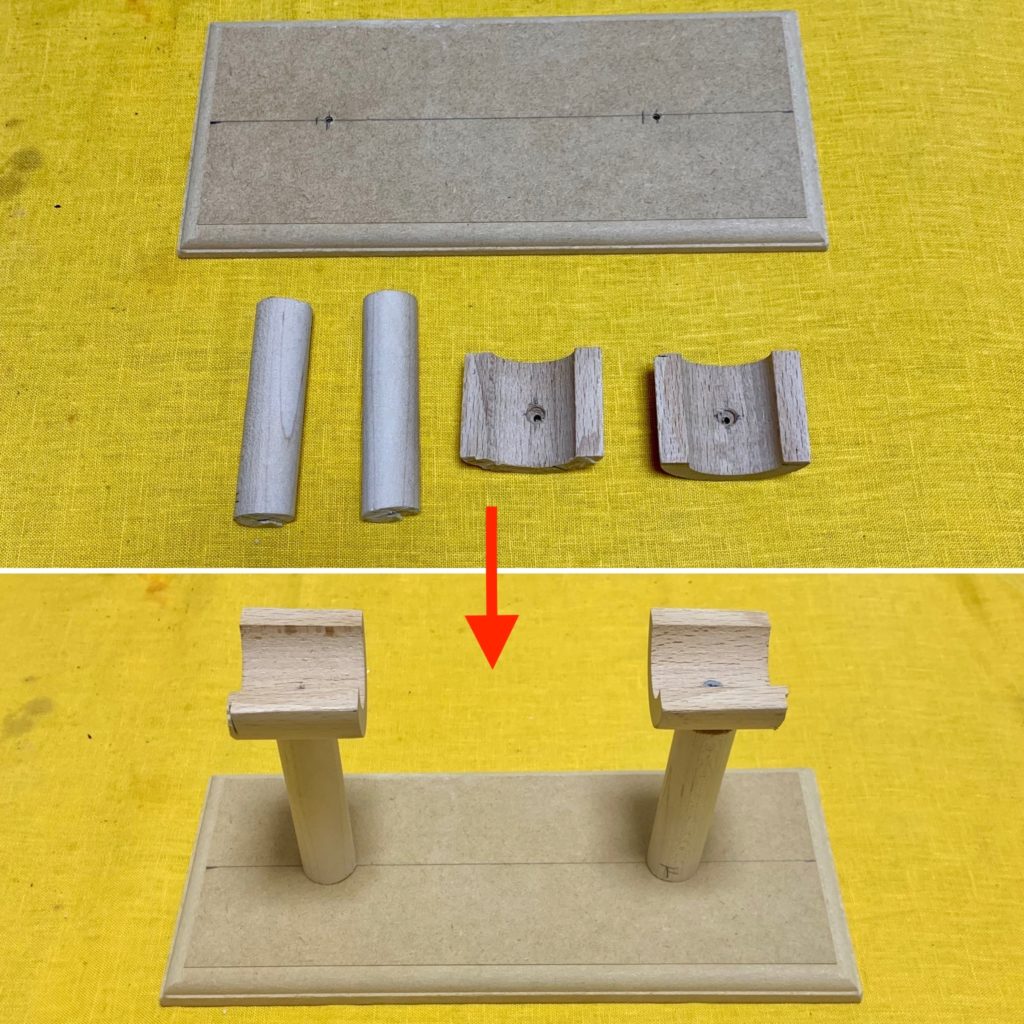

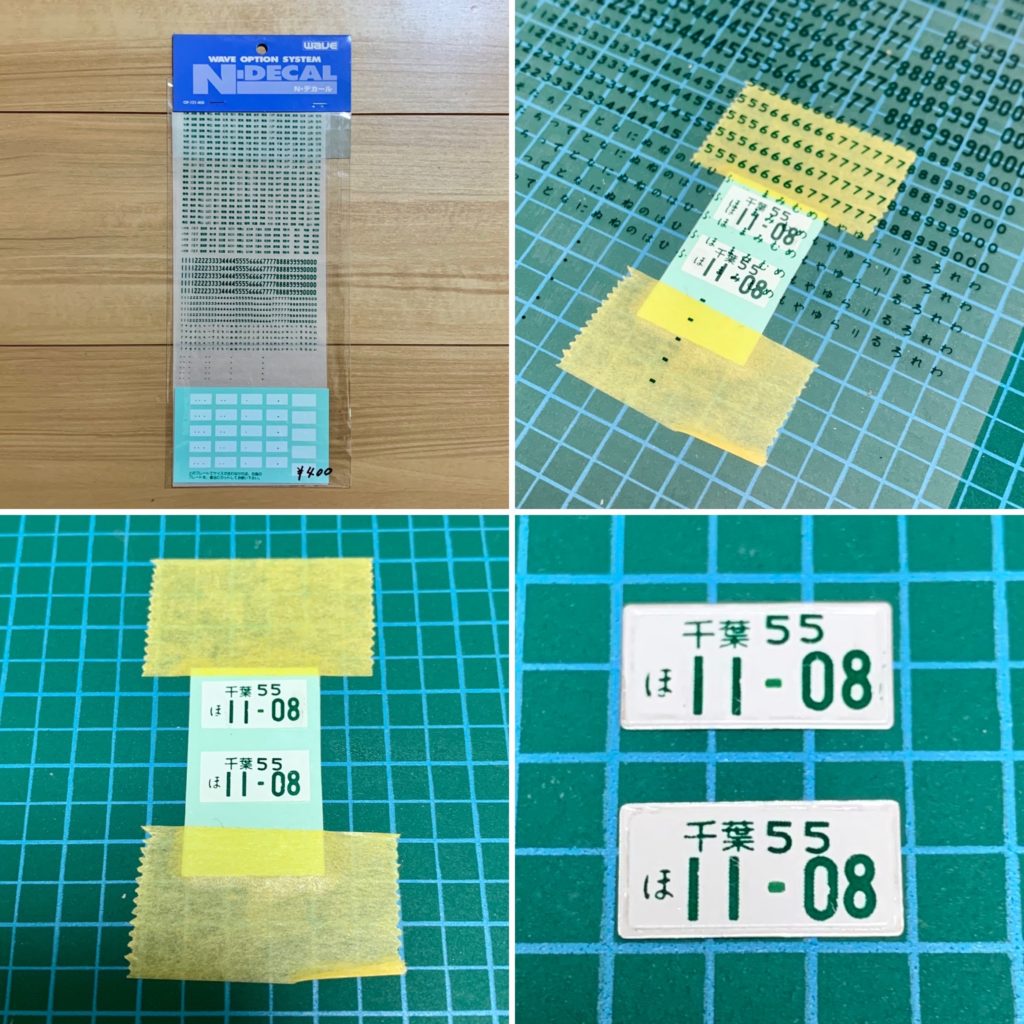

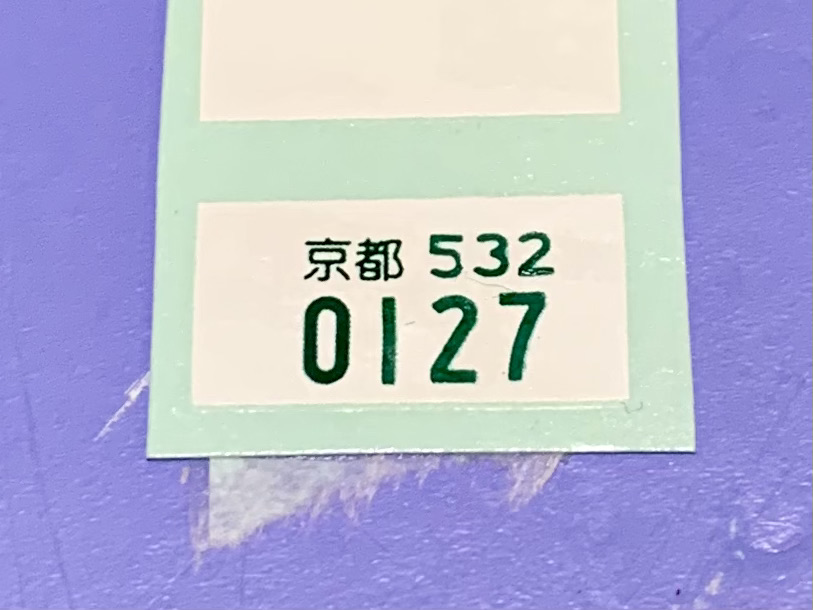

ナンバープレートの作成

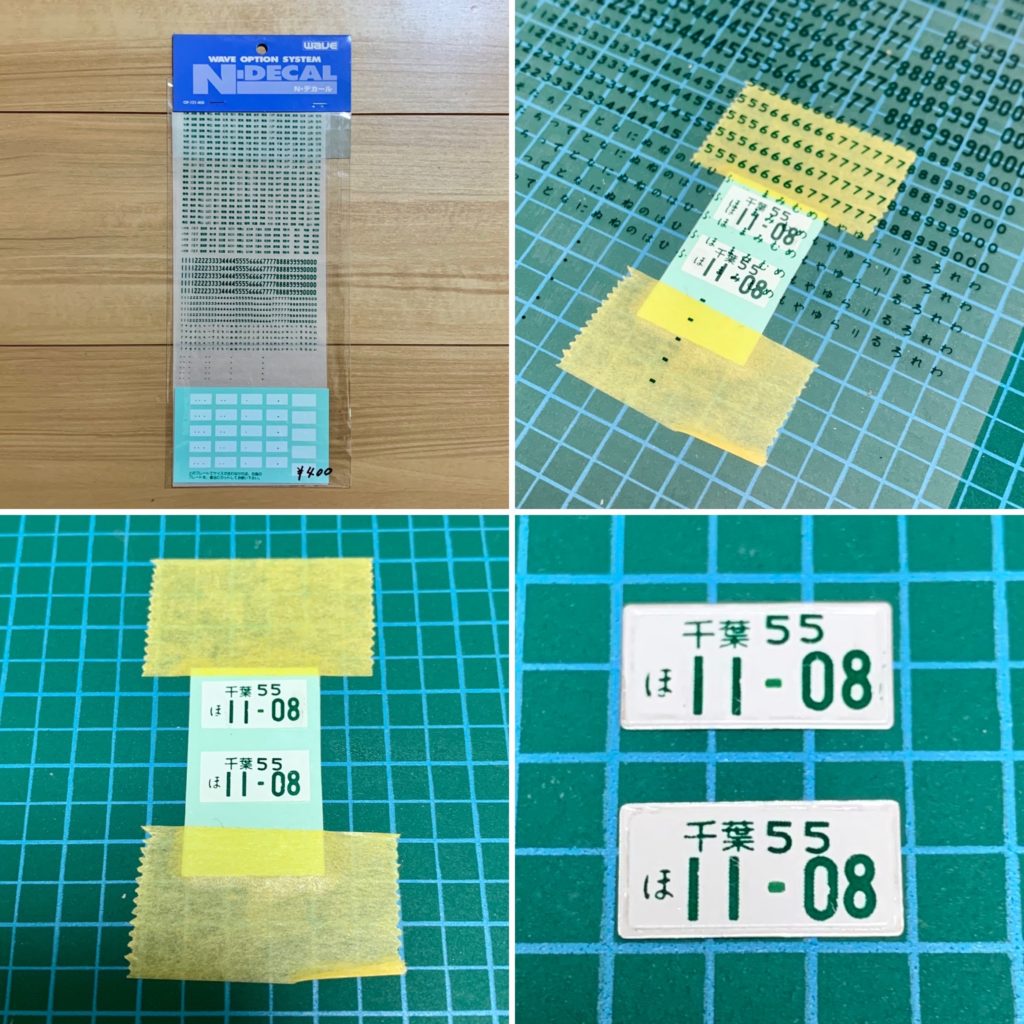

ナンバープレートメーカー

アオシマのHPを見ていたら「ナンバープレートメーカー」なるものを発見!WEB上で作成してプリントアウトすれば好きなナンバープレートが自由に作れるというものです。

ハイキューパーツのホワイトデカールにインクジェットでプリントしましたが・・・う〜〜む、文字がかすれているしデカールが薄くて透けています。ハイキューパーツのデカールはすぐに丸まってクシャクシャになるし、それほど質が良くないようです(´・_・`)

結局、今までどおりに、WAVEのNデカールで作成。

今回の失敗はおそらくプリンタとデカールの質によるものなので、デカールを変えてレーザープリンタでいつか改めてチャレンジします!

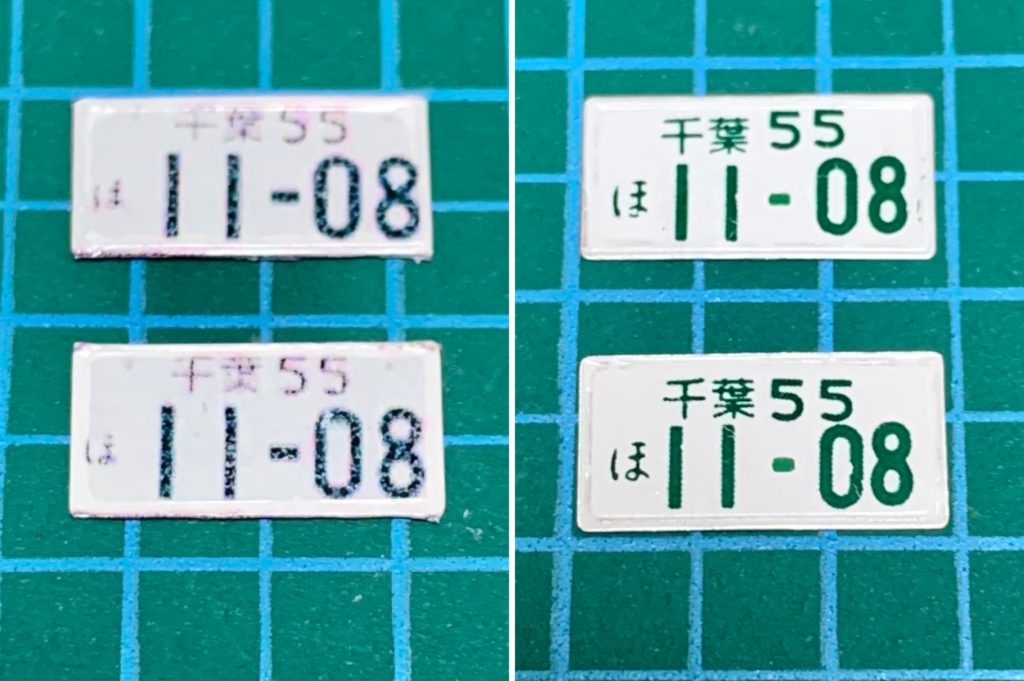

左がナンバープレートメーカーで、右がNデカールで作ったもの。クオリティの違いが一目瞭然です。

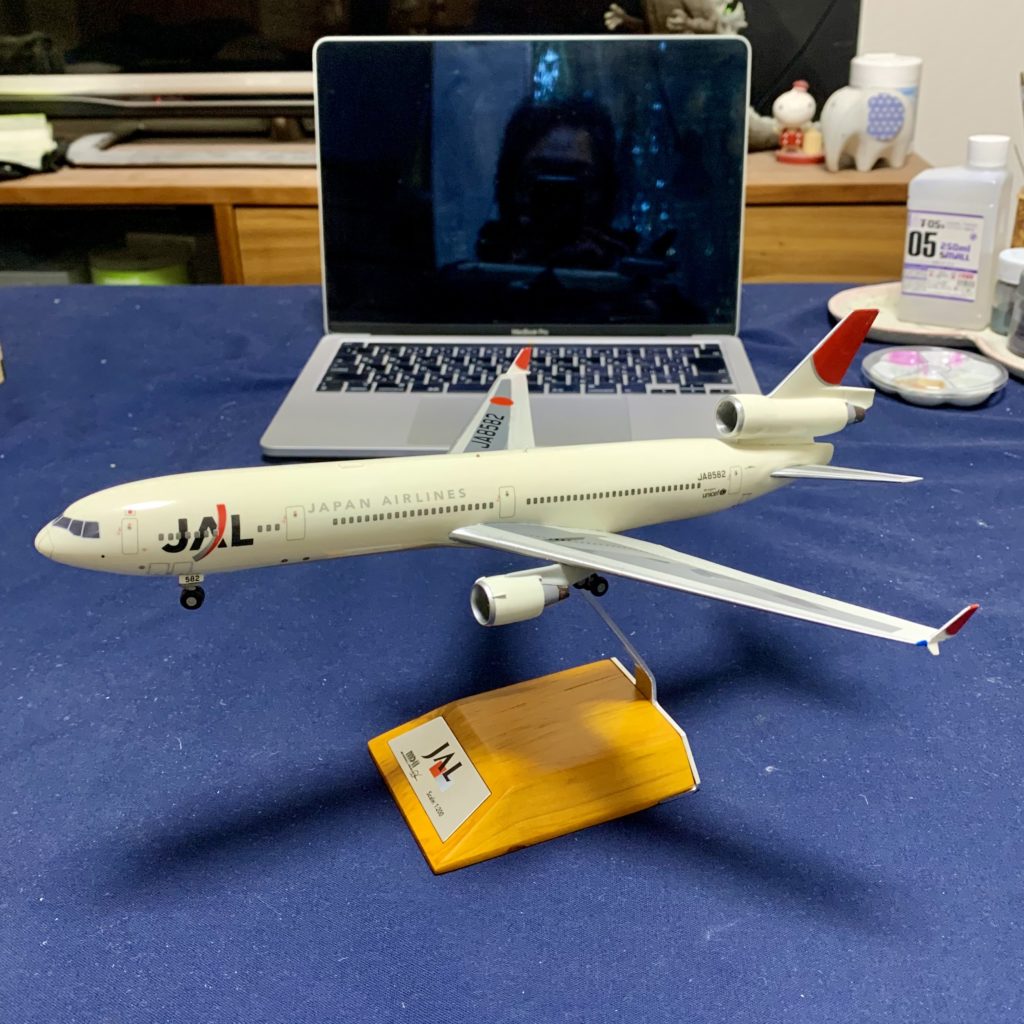

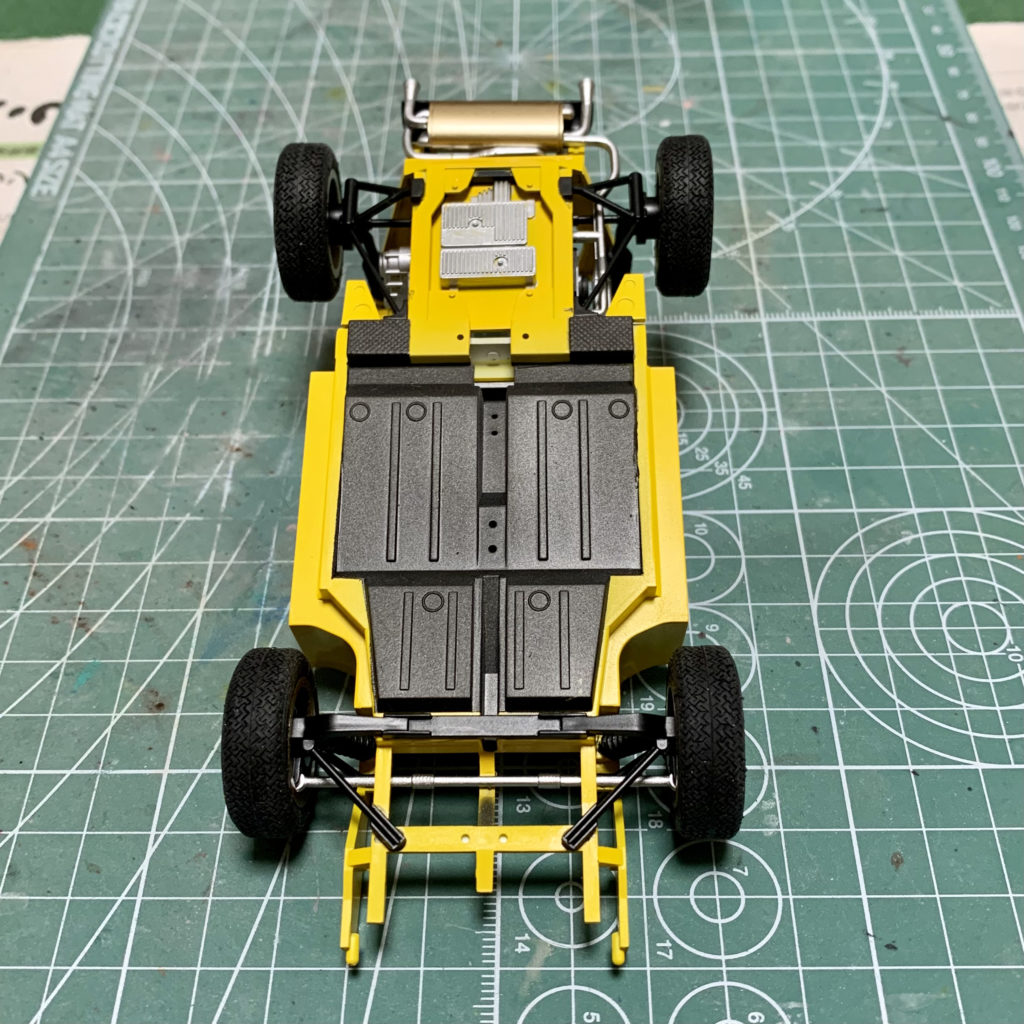

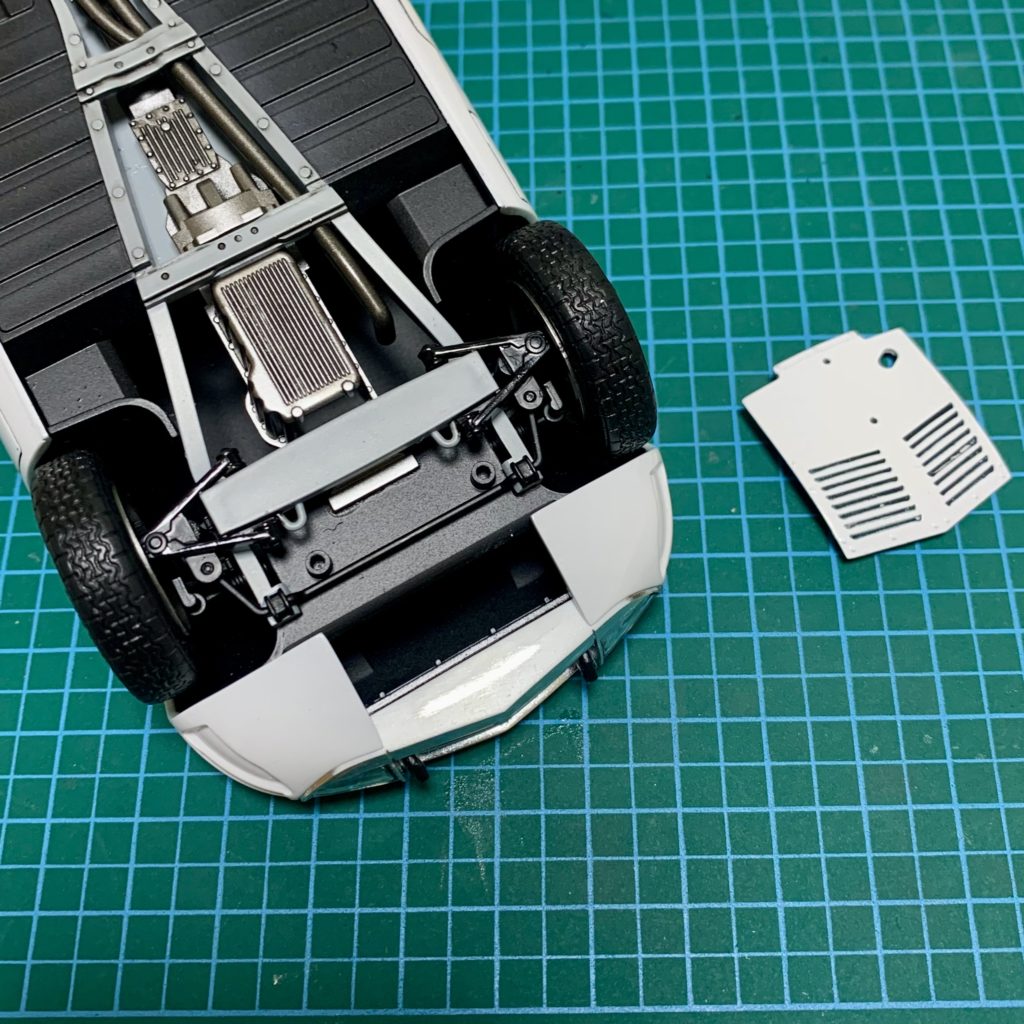

最終組み立て

ボディとシャーシをドッキング。シャーシを入りやすくするためにアンダーパネルが後ハメになっています。

初見では車高が高すぎるように感じたのですが、見慣れてしまえばこんなものかなと思えるようになりました。別パーツ化された窓枠は精度が高くてなかなかよかったのですが、タイヤはやはりゴム製にしてもらいたかったです。