ミニカーリペイントでシルバー系希望のお客様が続いたので、各社から発売されているシルバー系塗料をテストしました。特にタミヤはバイクやF1モデルを意識しているのか、シルバー系の塗料が非常に豊富です。

1.タミヤ

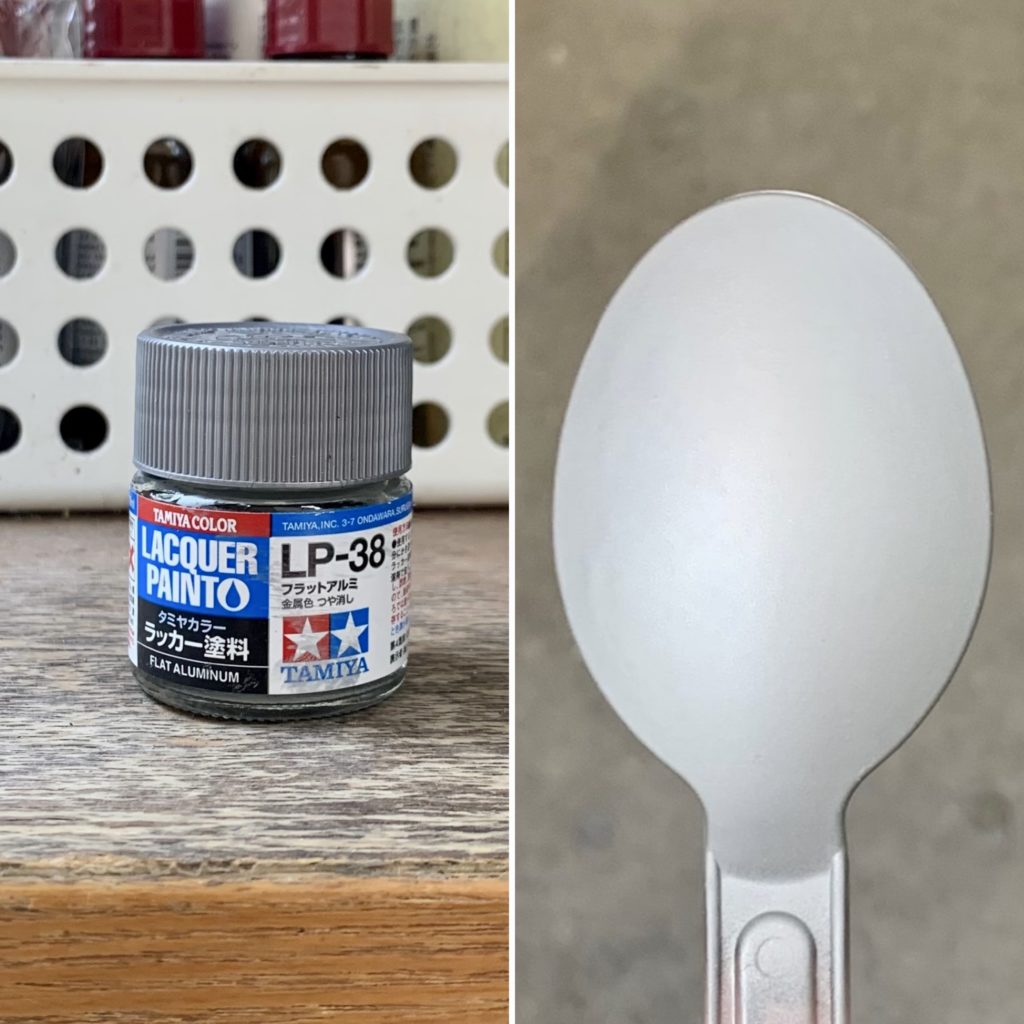

LP-38 フラットアルミ

その名の通りつや消しのアルミ色ですが・・・なんというかシルバー系ではなくコンクリートブロックのようなグレーに見えます。エナメル塗料のフラットアルミはちゃんと金属感があるのですが・・・(−_−;)

フィギュア・プラモデル・ガレージキットの製作代行

カーモデルのボディ色はやっぱり赤!(個人の感想)。しかし、一口に赤と言ってもさまざまな色合いがあります。ポルシェ911の赤とフェラーリの赤はやはり差別化したい!・・・ということで各社から発売されている赤塗料の比較テストを行いました。ソリッドカラーのレッドは全てガイアノーツのピンクサフで下地塗装をしています。

価格:420円(税込) 容量:20ml

カーモデル専門のメーカーとあって、車やバイクのボディ色に対応した各種カラーが発売されています。容量はクレオスやタミヤの2倍で価格は2倍弱、さらに濃いめに調整されているので、かなりお買い得かもしれません。欠点は容器で、フタとラベルの色が全て同じで見分けにくいことと、中ブタが別体になっていて扱いが面倒なことでしょうか。

価格:220円(税込) 容量:10ml

この中では一番歴史の長い塗料で、かえる工房はアメリカのレベル社と提携した「レベルカラー」の時代から愛用しています。一番の長所は最もポピュラーでタミヤ以外の国産キットはたいていMr.カラーで指定されており、どこの模型店でも手に入ることです。

価格:220円(税込) 容量:10ml

タミヤの塗料はアメリカのパクトラ社と提携したエナメル塗料の「パクトラタミヤカラー」を販売し続け、一昔前はラッカー系なら「レベルカラー」、エナメル系なら「パクトラタミヤカラー」の二択でした。そのためかタミヤのラッカー系塗料は缶スプレーのみで、ビン塗料は2017年になってやっとが発売されました。

TS-85 ブライトマイカレッド

1/20フェラーリF1用に開発された塗料です。クレオスのレッドよりやや濃い赤で、フィニッシャーズのシルクレッドに近い感じです。タミヤのHPには「メタリックレッド」と説明されていますが、メタリック感はほとんどありません。

価格:275円(製込) 容量:15ml

エアブラシを3本同時に使えるようになったのはいいですが、使用するエアブラシを変えるたびにエア圧を調整し直すのが面倒なので購入してみました。

エアブラシの使い分けをするたびにホースの差し替えをして、そのたびにカップに入った塗料をこぼしたり・・・ということを繰り返していたので、三本のエアブラシを同時に使えるように三連ジョイントで接続しました。おかげで非常に作業効率が上がりました。

クレオスのスタンドと組み合わせてセットすると、ちょっとした要塞のようなルックになりました(^_^)。

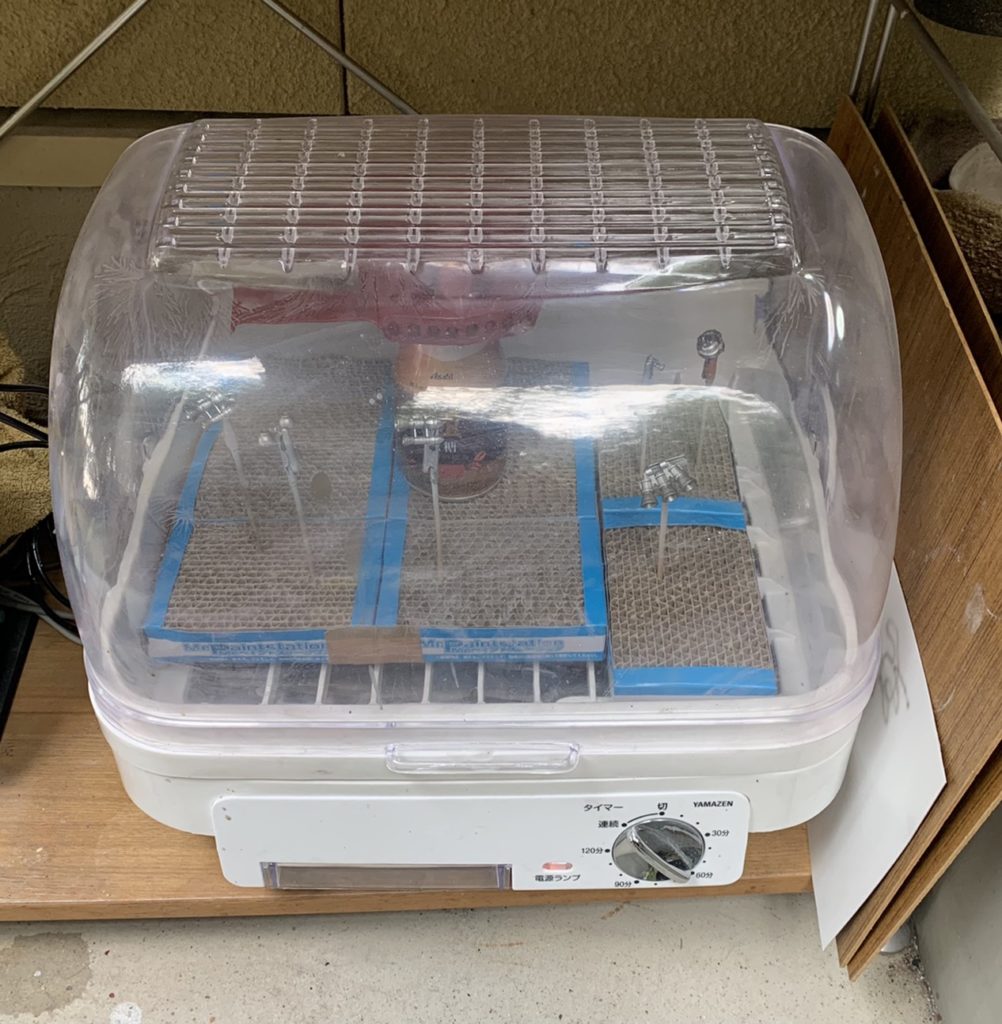

塗装スペースが屋外にあるためドライブース導入を検討しましたが、クレオスのものはすでに絶版になっていました。ネットで調べると食器乾燥機が流用できることを知って購入しました。中の食器を支えるための突起を切り取り「Mr.ネコの手ステーション」を敷き詰めました。おかげで雨の日でもカブることがなくなり、ホコリ除けとしても重宝しています。

レーシングカーなど大きいデカールをはったモデルのクリアーコートにずっと悩んでいました。時間をかけてデカールをしっかり乾燥させたり、砂吹き塗装を試したり、いろいろやってみましたが、デカールが浮いてきたり、ブツブツができたりすることを完全に防ぐことはできませんでした。結局デカールの傷んだ部分をタッチアップしたり、ヒドイ時は完全に塗装をやり直ししなければなりませんでした。

デカールに優しいだけでなくツヤもきれいだし、気のせいかもしれませんがホコリもつきにくいように感じました。欠点としては①近所の店には置いてない、②値段が少し高い、③少し匂いがきつい、④乾燥に時間がかかる、などです。④の乾燥時間がかかるのはおそらくリターダーが大量に入っているからでしょうが、これは同時にきれいなツヤを出すためなので欠点とは言えないかもしれません。

フィギュア製作にチャレンジしたもののアイペイントで挫折した人は多いと思います。国宝級の職人ならともかく、一般的なモデラーでは筆塗りでアイペイントが一発で描ける人はそうはいないでしょう。しかし、塗ったり消したりが自由にできれば、細かい塗装もグッと楽になります。ここではエナメル塗料とラッカークリアを使った筆塗り塗装について紹介します。アイペイントだけでなく細かい筆塗りが必要な時にも応用できるので、ぜひマスターしてもらいたいテクニックです。

ラッカー塗料は塗膜が強くエナメル塗料の溶剤で侵されることがほとんどないという性質を利用します。つまり「エナメル塗料で筆塗り→ラッカークリアで塗装面をコーティング→エナメル塗料で筆塗り・・・」という工程を何度も繰り返して少しずつ塗装を進めていくのです。この方法なら失敗した部分をエナメル塗料の溶剤で溶かしてもラッカークリアで保護されている部分が侵される心配はありません。この塗装法のポイントとなるのが下記の3点です。

この工程では全て光沢塗料で塗装します。ツヤ消し塗装をするとエナメル溶剤でふき取る時にザラザラの表面に塗料が染み込んでキレイにふき取ことが難しくなるからです。古いホワイトボードの表面のキズにインクが入り込んで、いくらこすってもなかなかキレイにならないのと同じ理屈です。

エナメル塗料を「溶かす」と上に書きましたが、溶剤をつけすぎて溶かすとシミが広がったようになってシャープな塗装になりません。塗装部をしっかり乾燥させて、エナメル溶剤で湿らせた面相筆の筆先で何度もなぞって少しずつ理想のラインに近づけていきます。「溶かす」と言うよりヤスリ代わりに筆先で「削る」感覚に近いと思います。

エナメル系塗料はラッカー系塗料に侵されるので、クリアー吹きをする場合は注意が必要です。最初は濃いめの塗料で砂吹きをしてしっかり乾燥をさせてからセミウエット→ウェットと3回くらいに分けて吹きます。最初からウェットで吹くとせっかく完成した塗装が溶けて流れてしまうことがあります。

ガイアエナメルカラーシリーズ

タミヤのエナメル塗料でもいいのですが、ガイアカラーのほうが乾燥が早いので、かえる工房ではもっぱらこちらを使っています。純色以外に蛍光カラーも発売されているので、鮮やかな色で塗装をしたい場合に重宝します。

タミヤ モデリングブラシPRO

1,320円〜1,540円と少々値段は張りますが、安物に比べると穂先にコシがあって急に自分の腕が上がったように感じます。これよりさらに高級なものもあるので、いつか試してみるつもりです。

かえる工房では下記ように7段階の工程で塗装を完成しますが、自信がないうちはもっと細かく工程を分割してもいいでしょう。

セーラーサターンのディスプレイベースに最近、世間で流行っているらしいラップ塗装というのをやってみました。

⑥24時間ほど放置してウレタン硬化後にスポンジヤスリで研ぎ出しコンパウンドで磨き込み。ウレタン塗装特有の硬質なツヤが出ました。

クレオスの「リニアコンプレッサー」は1/144のガンプラやフィギュアのシャドー入れなど、繊細な塗装をするにはピッタリなのですが、最高圧力0.12Mpaでは0.5mmのエアブラシで広い面積を塗装したりウレタン塗装をしたりするには明らかにパワー不足です。

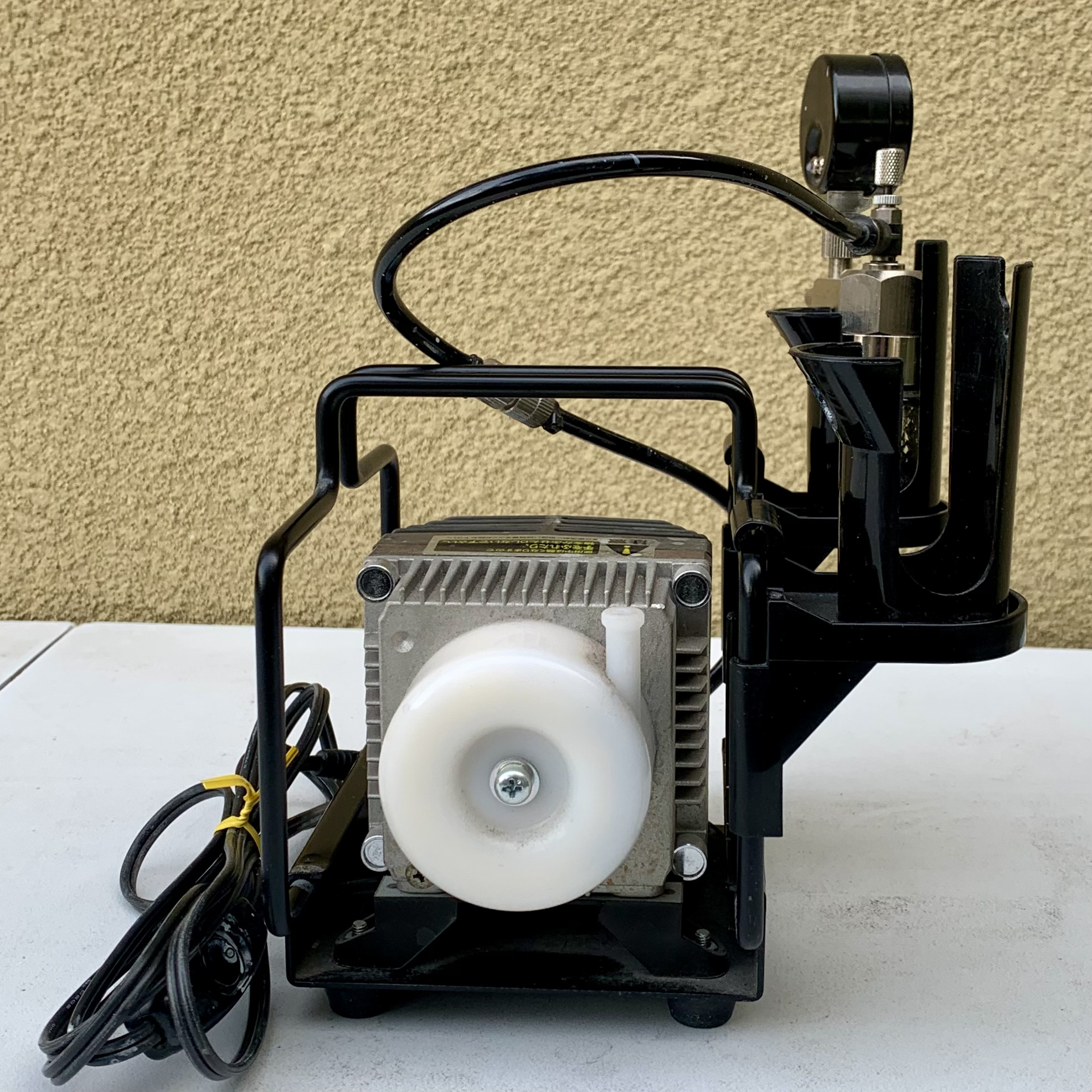

そこで、行きつけの模型店のオッちゃんに相談したところ、エアテックスは信頼できるメーカであり、「APC-001R2」ならパワーも十分と勧められ買い替えることにしました。

サイズ:W270×D145×H225㎜ 重量 4.2kg

最高圧力 0.38Mpa 作動音:47dB

圧縮方式:ピストン式 価格:¥24,200

サイズは「リニアコンプレッサー」の1.5倍ほど。スペック上は「リニアコンプレッサー」より静かなはずですが、ピストン式を採用しているせいか体感的には少し大きく聞こえます。集合住宅では厳しいかもしれませんが、田舎の一戸建てで、昼間しか作業をしないなので特に問題ありません

水抜きは一般的な形状で、ドレンカップ下のつまみを回すとエア抜きができます。このつまみは少しクセがあって、閉の位置があいまいで少しズレただけでエア漏れが止まらなくなります。購入前にAmazonでチェックしたら「水抜きがすぐに壊れる」というレビューがありましたが・・・さて?

実はコンプレッサー内のエア圧が設定レベルに達すると自動的に電源がOFFになり、エアブラシを吹いて圧力が下がるとまたONになるというシステムになっているのです。!(◎_◎;)

最初は少し戸惑いましたが、慣れるとON・OFF操作が不要というのがなかなか快適で、作業中に無音時間があることを考慮するとクレオスより静かと言えるかもしれません。

圧力設定が低めだとON・OFFが繰り返されて少しイライラするので、コンプレッサー本体は高めに設定しておき、クレオス の「ドレン&ダストキャッチャー」で微調整をするようにしています。

念のためメーカーに問い合わせてみましたが、数時間程度なら電源を入れっぱなしでも問題ないということでした。

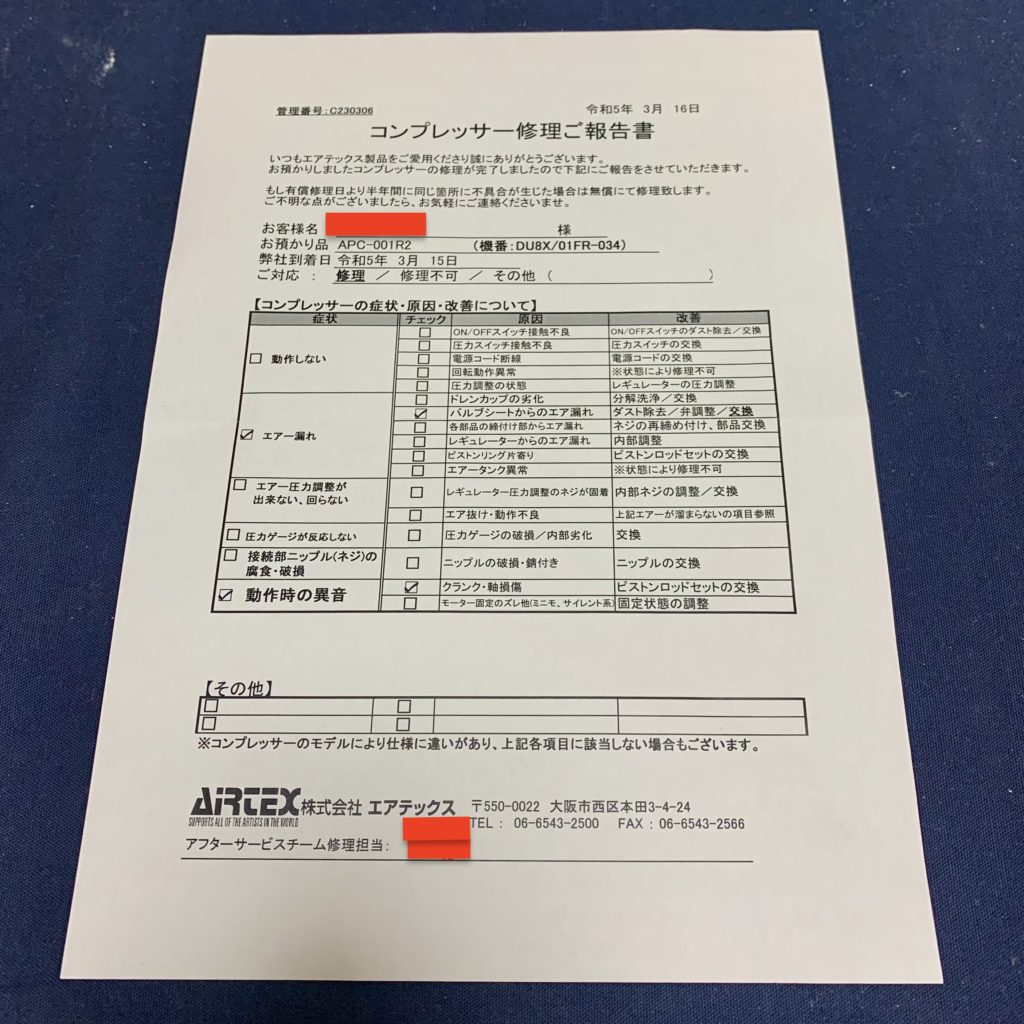

自分では手に追えないと判断し、メーカーに連絡して修理しました。エア漏れの原因は細かい粉を吸い込んでバルブシートが目詰まりを起こしていたそうです。本体の近くに「との粉」を置いていたのでそれかもしれません。

エア漏れは作業環境に問題があったことが分かったので対策しましたが、気になるのは修理項目の「クランク・軸損傷」。こちらは単純な経年劣化で「1年間ほぼ毎日使っているならそんなものです」と言われましたが、バイクや車のクランクシャフトを一年で交換・・・なんて話は聞いたことがありませんが・・・(´・_・`)

修理してもらってわずか8か月ですが、始動時に「シューシュー」と異音が・・・。今のところ使用に問題はありませんが、前回のことがあるので早めにメーカーに相談してみます。

私が長年愛用していたコンプレッサーは自転車屋さんの空気入れのようにデカくて重くてやかましいし、レギュレーターがついていないためエア圧を調整することもできませんでした。

そこで、思い切って最新のものに買いかえることにしました。しかし、各社から様々なものが発売されどれがいいか分からないので、とりあえず人気No.1のクレオスの「リニアコンプレッサー」を選びました。

これhが非常に軽くてコンパクト!振動も作動音も電動ラジコンカーのモーター音くらいでしょうか?作業をしながらラジオを聞くこともできます。

サイズ:160x120x160㎜ 重量 : 2.4kg

最高圧力:0.12MPa 作動音 : 50dB

リニア駆動フリーピストン方式 価格:38,500円(税込)

レギュレーターの左にあるネジでエア圧の調整ができます。電源を入れると、レギュレーターの針がいったん0.12Mpaあたりまで上がり、エアブラシを吹き始めると設定した圧力まで下がりますが、少しタイムラグがあるので注意が必要です。

ただ、最高圧力が0.12Mpaというのは繊細な塗装にはぴったりなのですが、0.5mmエアブラシで広い面積の塗装やウレタン塗装をしたりするにはいささかパワー不足なので、1年ほど使用したのちエアテックスのコンプレッサーに買い替えました。

かえる工房では1/8以上のフィギュアを製作する場合、主要パーツを接着しないでネオジム磁石で接続します。この方法には以下のようなメリットがあります。

①塗装中に色合いをテェックしたい時に簡単に仮組みができる。

②最終組み立てで接着剤を使用しないため、塗装面を汚すリスクがなくなる。

③輸送する場合、分解して梱包すればコンパクトになり破損の危険も減る。

④パーツが磁石でヒコヒコくっつくのがなんか面白い(^◇^)。

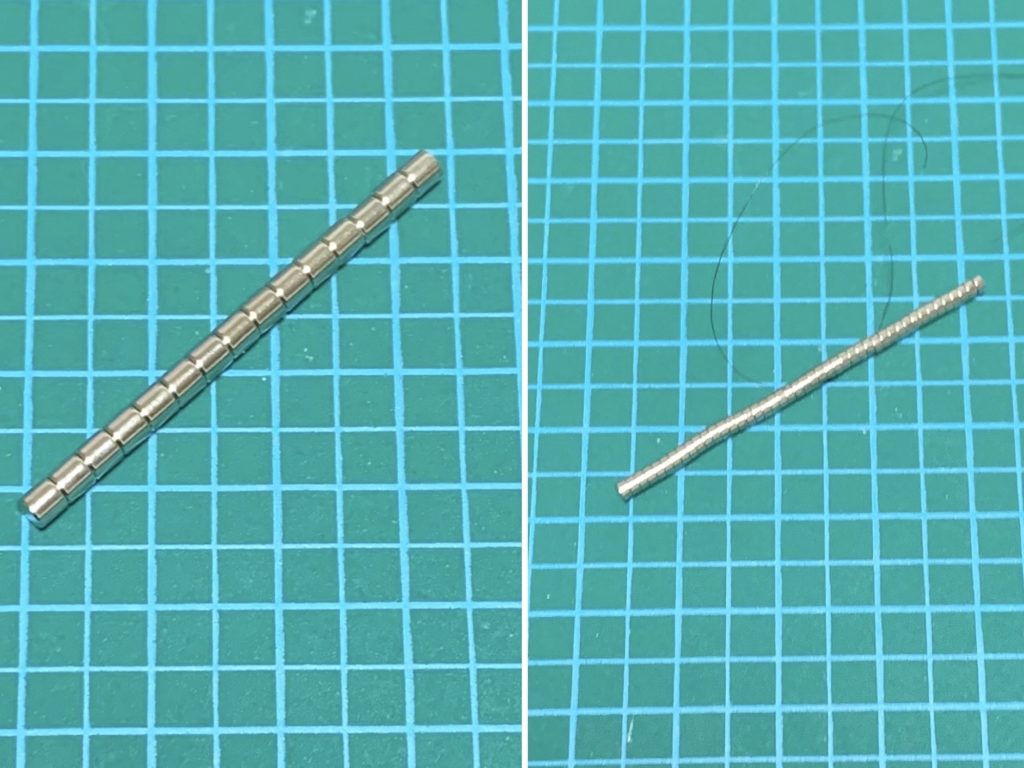

ネオジム磁石②

1/6〜1/8フィギュアの場合、主に3mm×3mmの磁石(左)を使用。ごく細かい部品には2mm×1mm(右)を使うこともあります。写真のように繋いだ状態にしておくと作業がはかどります。

磁力が効けば十分なので軸打ちほどの精度は必要ありません。ちょっとしたコツがありますが、軸打ちがきちんとできる人であれば簡単にできると思います。まだ軸打ちに自信のない方は下のリンクからどうぞ。

★ちょっとしたコツ

①穴はやや深めに掘って、磁石同士がピッタリ接するように固定する。

②磁石を無理に押し込むと修正したい時に抜けなくなることがある。

③磁石を抜きたい時は熱湯につけるとレジンが柔らかくなって簡単に抜ける。

④逆にゆるすぎる場合は瞬着を一滴垂らして固定する。

セーラーサターンミュージカルver.

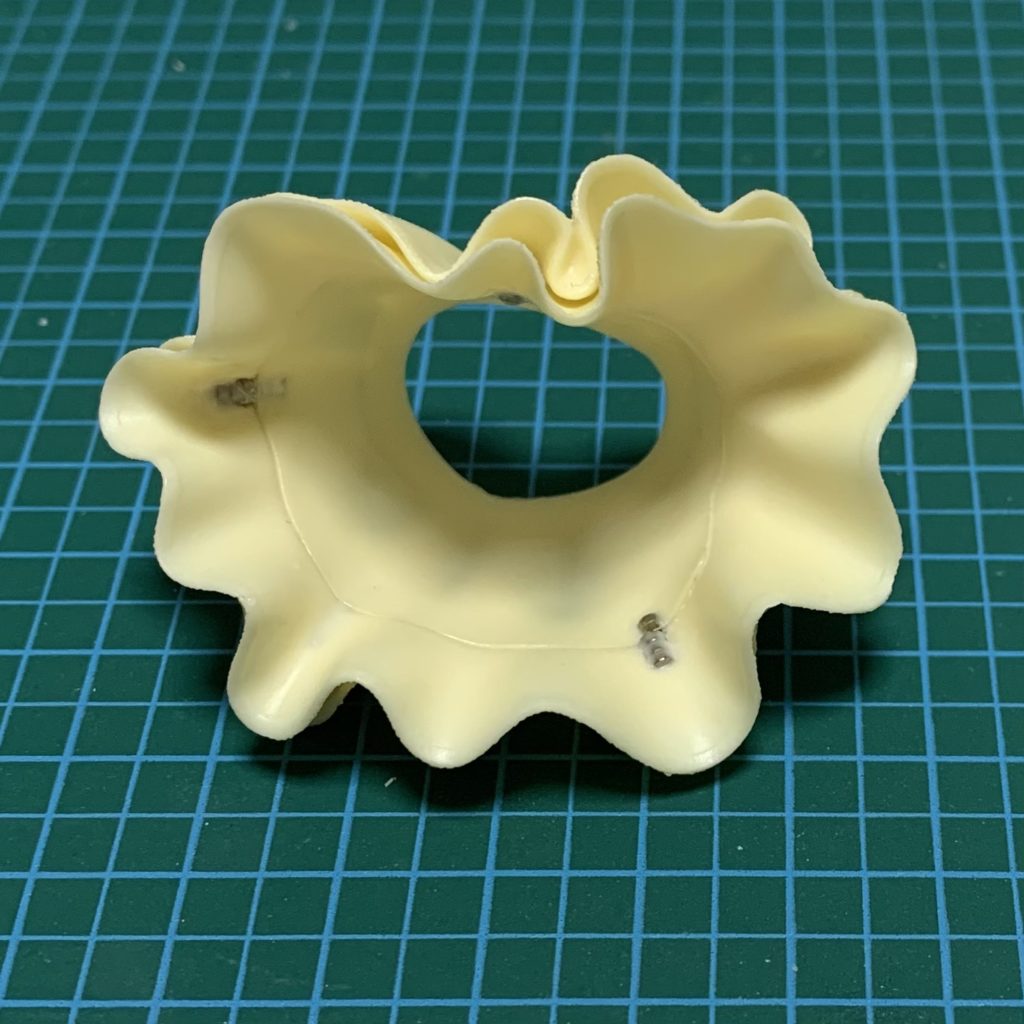

スカートのフリルも磁石接続にしました。スペースがあまりないので最初は1mm径磁石を使いましたが、磁力が弱すぎて使い物にならないので2mm径のものに変更しました。内側に若干はみ出してしまいましたが普通見えないところなのでまあ、いいでしょう。

フィギュア全体の重量を固定するため、本体には6mm×2.5mm×4個、ベースには13mm×2.5mm×4個と大型磁石をそれぞれ二か所に埋め込みました。通常のピンバイスでは6mmサイズがないのでWAVEのHGワンタッチピンバイスを使用し、13mmの穴はリーマーで強引に広げました。

アスカ ゴスロリバージョン

キットにはディスプレイベースとお尻にダボがあり接着する仕様になっていましたが、5mm磁石を埋め込みました。

古い年式の自動車やバイクを作っていると、バンパー、窓枠、トリムなどのメッキ部分の扱いに悩まされます。最近は各社から様々なメッキ塗料が発売されているようなので、塗装テストをやってみました。

使い方はどれも似たようなもので、下地に光沢ブラックを塗ってからメッキ塗料を吹きます。下地のブラックで仕上がりが決まるのでキレイな光沢が出るように吹いてしっかり乾燥させます。メッキ塗料はシャブシャブの状態でビンに入っており希釈する必要はありません。通常の塗料のようにウェットに塗ると塗料に含まれる金属片がツブれてしまうので「塗料をミスト状にしてフワリとかぶせる」感じで3〜5回に分けて塗装します。

1,375円(各15ml)

メッキ塗料の難点はクリアーコートをするとせっかくのメッキ調の塗膜がくすんでしまうこと。ところが、最近クリアーコートができる発売されていると聞いて早速試してみました。

④フィニッシュクリヤ(本吹き)

1時間ほど乾燥させてから本塗装。曇っていた表面に光沢が戻ってきました。金属感はありますが、キラキラのシルバーメッキではなくメタリックグレーに近い感じになりました。同シリーズに「ボーンミラー」というのもあるので、いずれそちらも試してみるつもりです。

3,691円(各15ml)

こちらはいつも愛用している「リアルクロームライト」のSHOW UPさんの製品です。ベースカラーブラック、ハイパークロームAG、トップコートクリアーの3本セットでBORN PAINTさんのものと同じ組み合わせですが、値段は2倍以上します。

③ハイパークロームAG塗装

ハイパークロームAGを吹き付け。少しコツがあるようで、何回か失敗しましたが、エア圧を高めにしてドライで吹くとやっとメッキらしい色になりましたが、こちらもグレーがかった色合いです。

1,500円(15ml)

クレオス、ガイアのものと比べてはるかにメッキ感があります。SHOW UPは模型専門メーカーでないため店頭に置いている店は少ないので、ネット販売で購入しました。アルコール系なのか消毒薬のような匂いがします。テストピースはやや暗く見えますが、吹き付け方が足りなかったのかもしれません。

メーカーの説明によると薄めにで5〜8回重ね吹きし24時間乾燥させると書いてあります。非常に質の高い塗料なのですが、弱点は値段が高いこと。15mlで1,500円ほど、50mlで3,500円ほどします。写真は50mlビンでかなり大きく見えますが、希釈済みなので少し広い面積を塗るとあっという間に無くなってしまいます。

タミヤ 1/12 CB750F

マフラー、フロントフォーク、リアサスに使用。塗装のシルバーとは明らかに違うメッキ調に仕上がりました。キャブやクラッチカバーはメッキパーツのままですがほとんど違和感がありません。

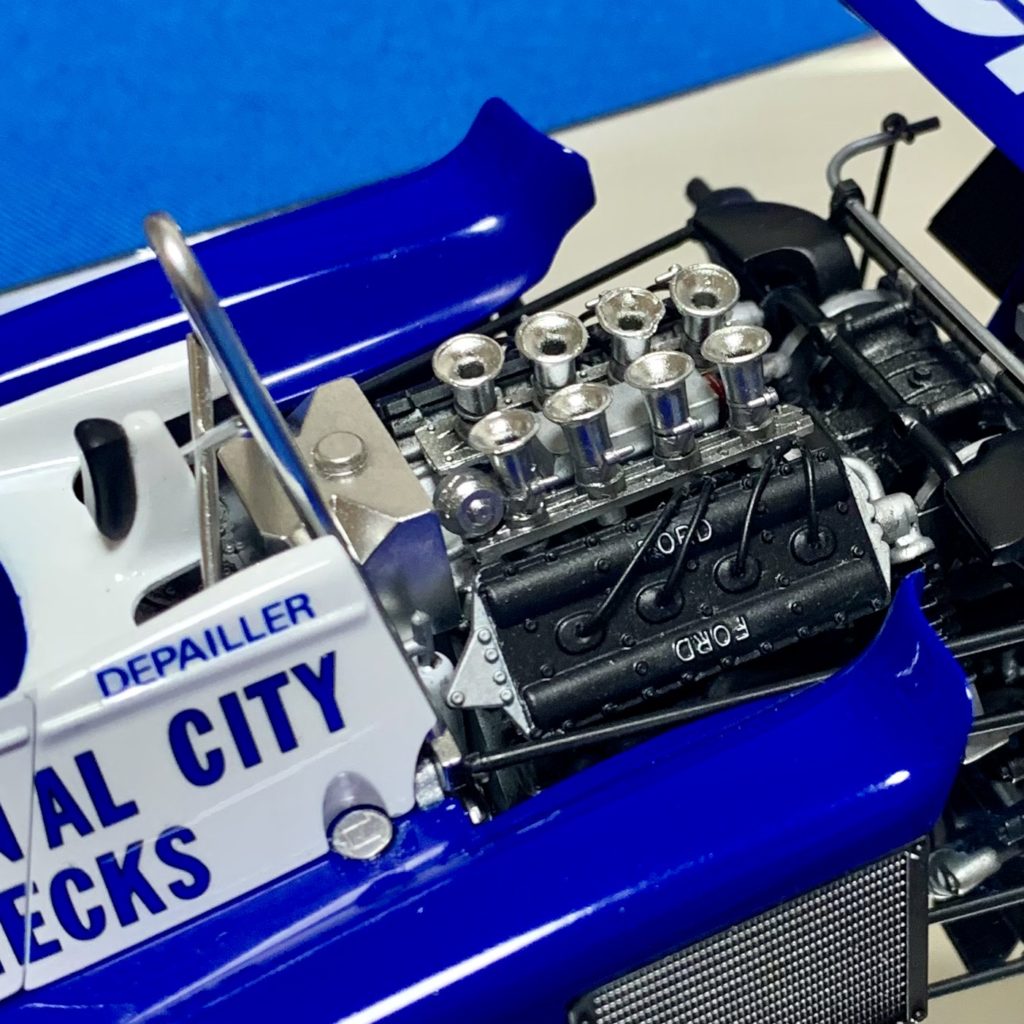

タミヤ1/20タイレルP34

ロールバー、エアファンネルなどをメッキ塗装しました。今のところこの塗料が一番メッキをキレイに再現できますが、塗膜が弱くてハゲやすく、クリアーコートをすると曇ってしまうのが難点です。

1,650円 (30ml)

セーラーサターンのサイレンスグレイブの刃部分に使用。鋭い刃先の金属感がうまく出せました。