2024年9月製作(予定)

次のご依頼品は藤島康介の漫画「逮捕しちゃうぞ」に登場するGSX~R750白バイ仕様です。キットのパッケージでは夏美がまたがっていますが、実際は墨東署の白バイ警官、中島くんのために美幸が改造したという設定になっています。

レーサーレプリカ以降のマシンでは、本気で惚れこみ本気で購入を考えたのですが、その頃のGSX-Rは水冷化されていて、油冷エンジンの初代は中古しかなかったため諦めました。

フィギュア・プラモデル・ガレージキットの製作代行

2024年4月製作開始

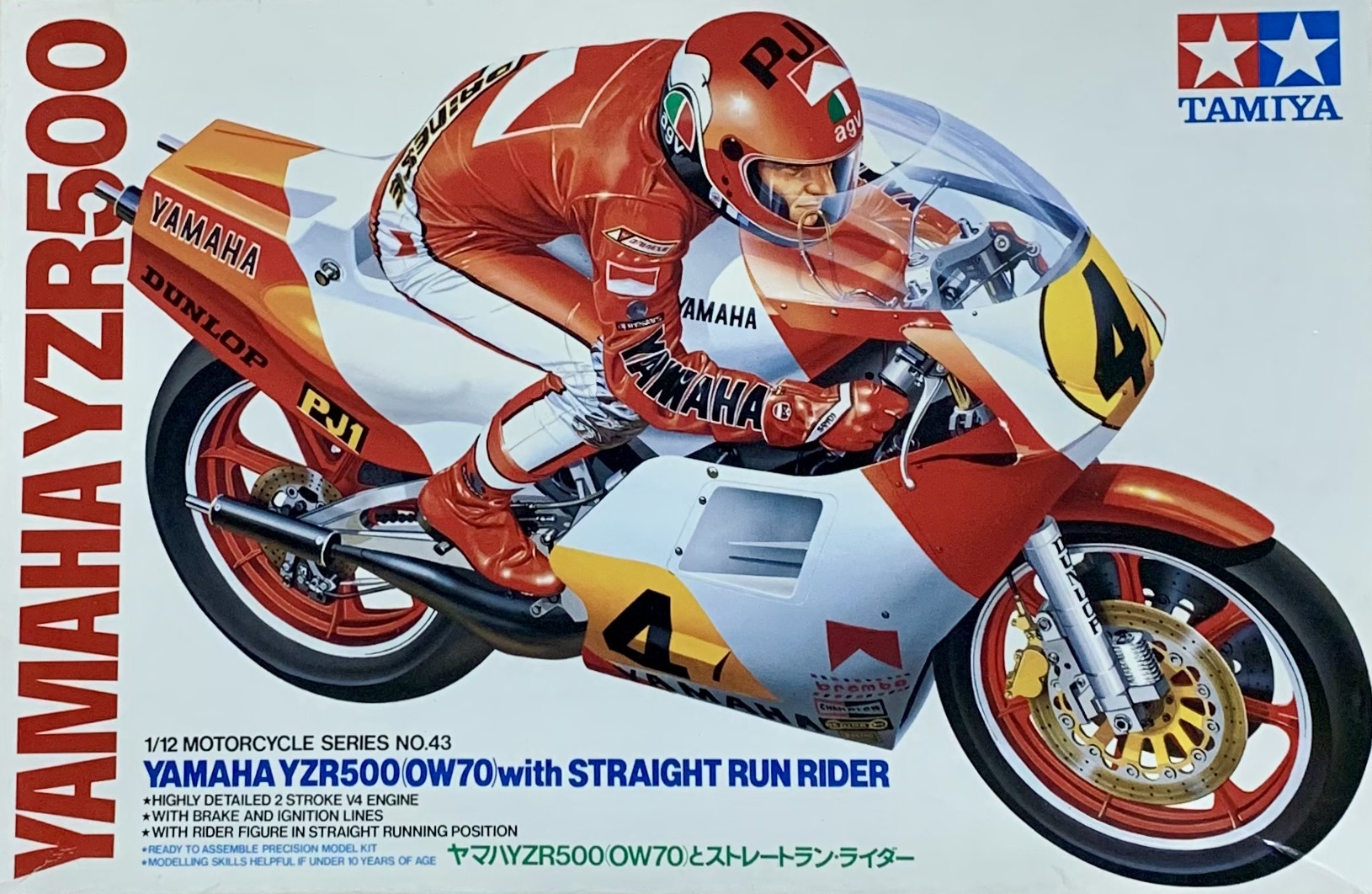

オートバイモデル第9弾はタミヤ 1/12 ヤマハYZR500(OW70)。レースマシンはあまり興味がないのですが、いつかは偉大なる「キングケニー」のマシンを作ろうとかなり前に購入したキットを引っ張り出してきました。

かえる工房はバイク大好き人間なので、かなり前に購入していましたが、倉庫のスミに積みっぱなしになっていたものをレーシングライダーの依頼品のために仮組みをしてその流れで完成させることにしました。

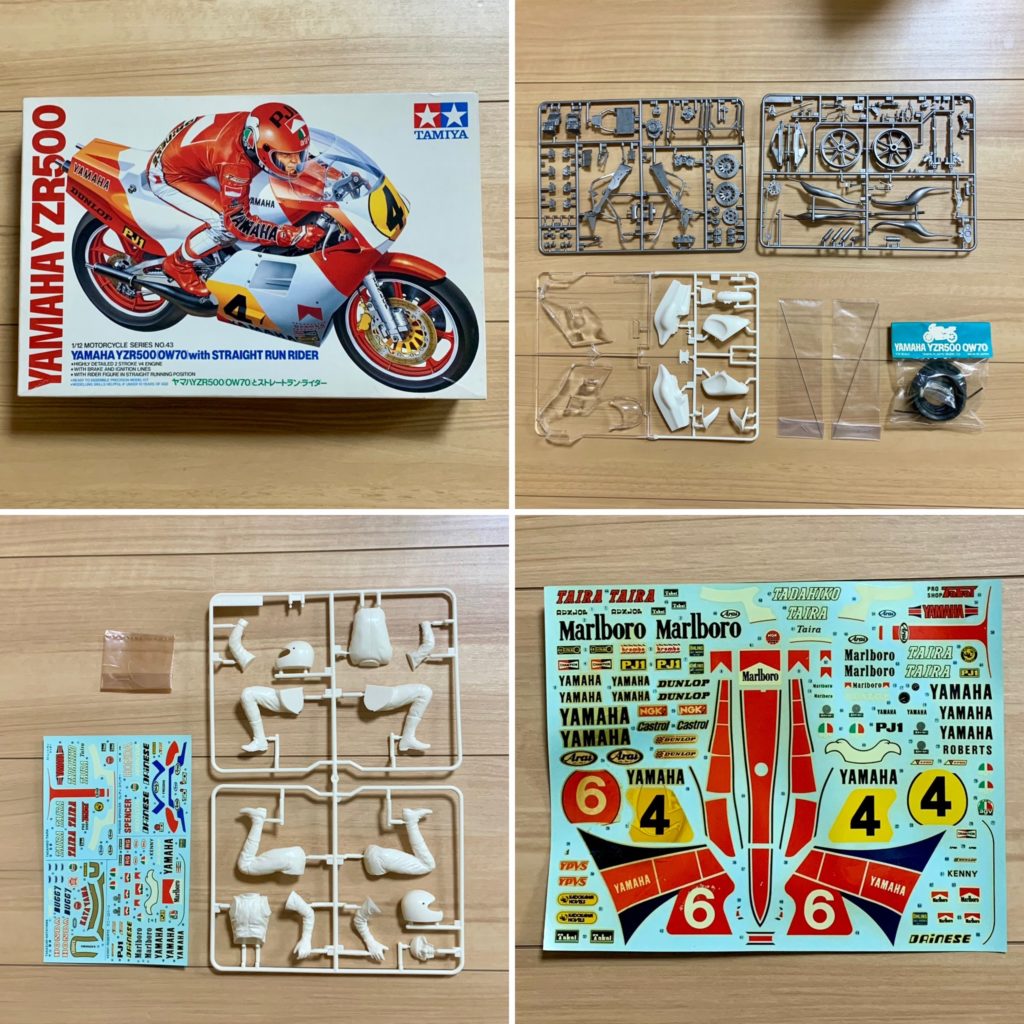

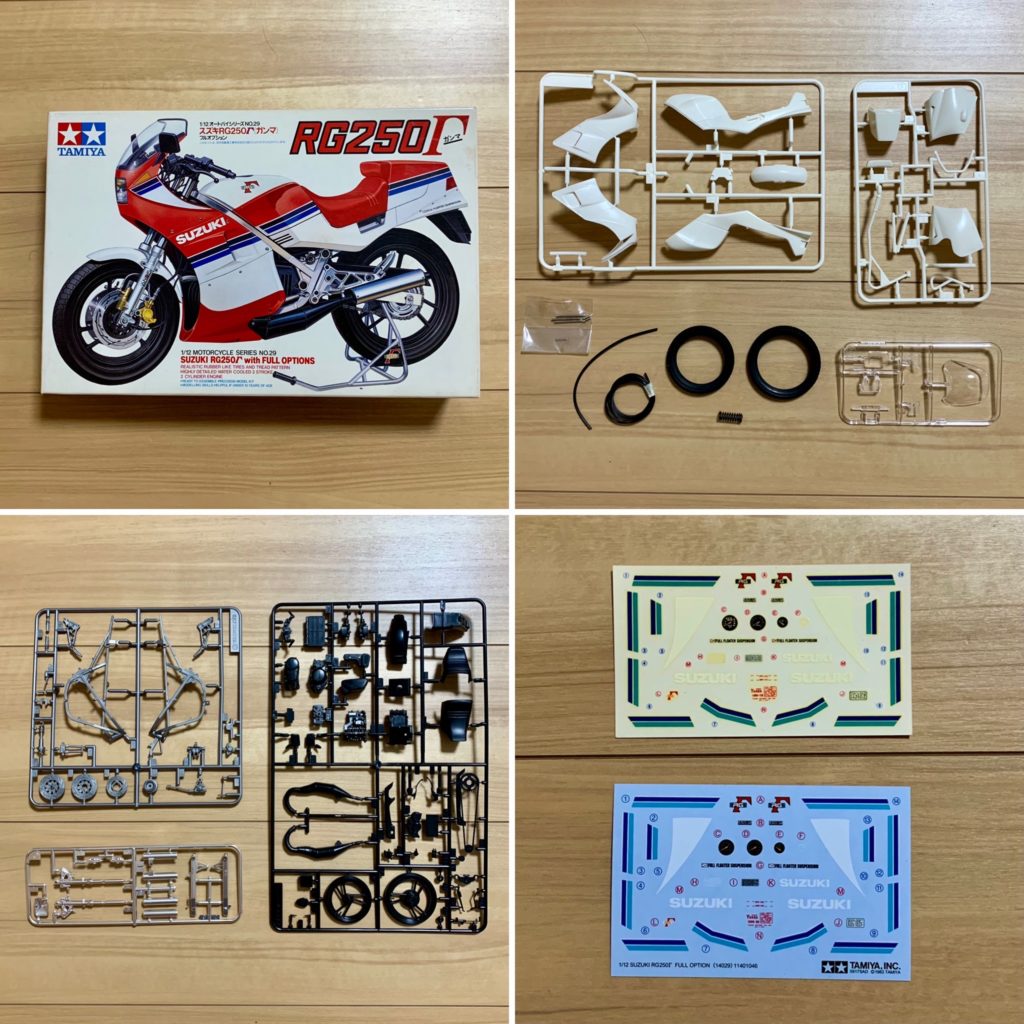

パーツ一覧

パーツ数はライダーを入れても100点弱。ハセガワやアオシマのバイクキットはパーツ数を増やす方向に進化していますが、タミヤは最近のキットでもできるだけパーツ数を抑えるようにしています。ただ、20年ものキットのためデカールはヘロヘロになっていて使い物になりません。

※金属製ミニカーが対象です。ボディがプラスチックやレジン製の場合はご相談ください。

①おまかせコース

明らかなミスやごく簡単な修正は無料で承りますが、微妙な形状や色合いについてはこちらにお任せいただきますので、事前にできるだけ正確な指示をお願いします。

作業開始後の依頼内容変更は追加料金が発生します。

②こだわりコース

作業内容はおまかせコースと同じですが、工程ごとにチェックしていただき、微妙な形状や色合いなどをお客様が納得いくまで修正します。費用も手間もかなりかかりますが、理想通りの完成品を手に入れたいお客様にオススメします。

②クリアーフィニッシュ2

作業内容はクリアーフィニッシュ1と同じですが、ウレタン系クリア塗料を使用します。ウレタン塗料は値段が高く扱いも難しいので料金は高めになりますが、塗膜が頑丈で硬質感のあるカチッとした仕上がりになります。

2024年1月購入

今回はプラモデル製作ではなくミニカーの完成品を紹介。

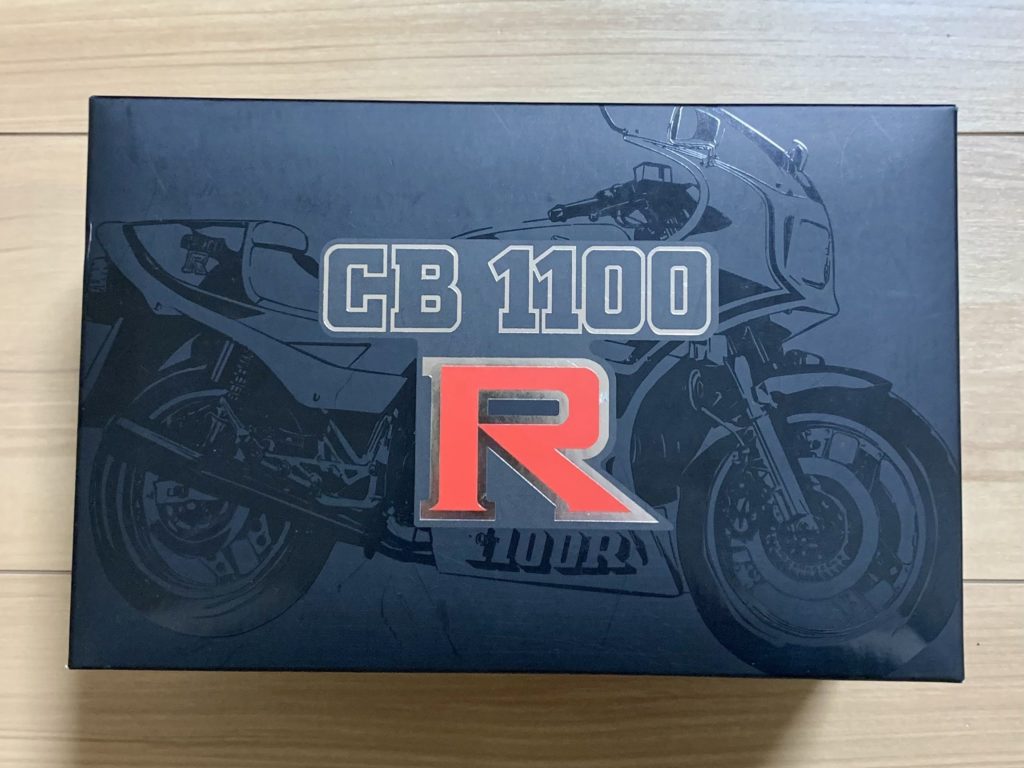

CB900Fをベースに限定生産された元祖レーサーレプリカ、というかレースに出場することを前提にしたホモロゲーションモデルです。鍛造ピストン・強化プライマリーチェーン・クリップオンハンドル・FRP製カウリング・アルミ製燃料タンクと、当時としては信じられないような装備をしていました。

かえる工房はかつてGSX1100Sを愛車にしていましたが、そのときもう一つの選択肢にあったのがこのCB1100Rです。当時CB1100Rはすでに中古車しかなく価格も200万円ほどしましたが、GSX1100Sは逆輸入車がギリギリ新車で購入できるとタイミングだったので、結局そちらを選んでしまいました。

空冷DOHC4バルブ並列4気筒 最高出力 120 PS / 9,000 rpm

車両重量 235 kg 1983年発売(RD)

いつかタミャのプラモデルを作ろうとキットをストックしていたのですが、デカールが劣化してしまいメーカーにも在庫がないためそのままになっていました。タミヤの他にはミニチャンプスとマイルストーンから完成品ミニカーが発売されていますが、タミヤのキットは「RB」、ミニチャンプスは「RC」がモデル化されていますが、かえる工房はこの「RD」が一番好きです。

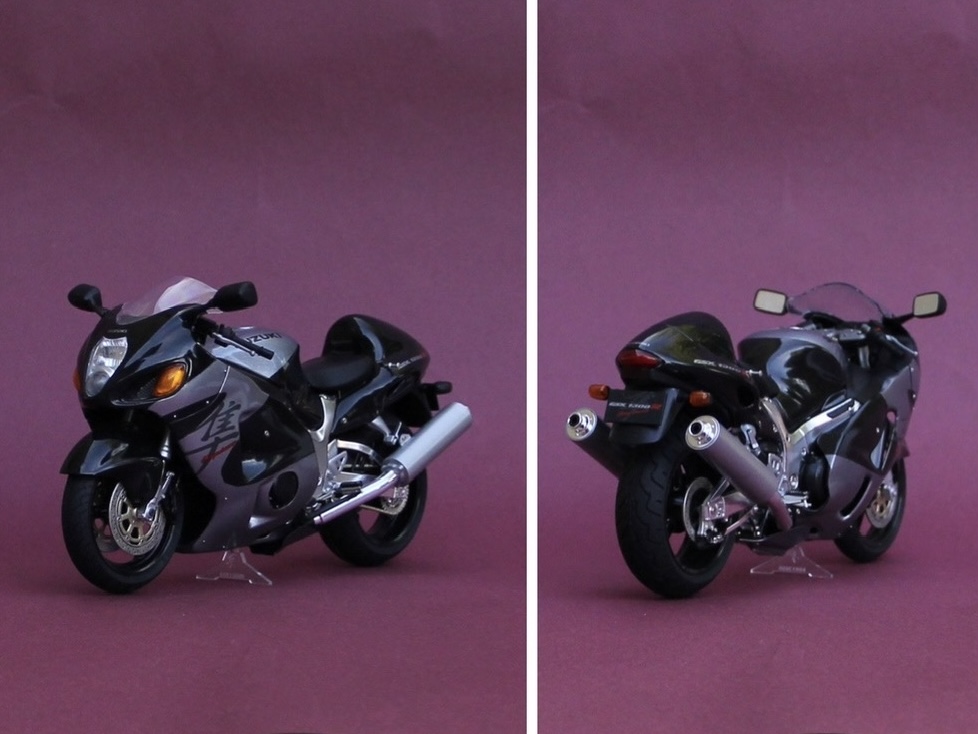

保管場所に困るのでミニカーには手を出さないようにしていたのですが、ヤフオクでマイルストーンの程度のいい中古品を見つけたので、つい購入してしまいました。写真ではわりとキレイに写っていますが、塗装の質が低くミニチャンプスのものと比べると、明らかに一段落ちます。(中古品なので経年劣化によるものかもしれませんが・・・)

一番気に入らないのはメンテナンススタンドです。これがなぜか軟質樹脂で作られていてぐにゃぐにゃしていて不安定です。中古品でミラーやサイドスタンドの折れたものをよく見かけますが、このスタンドが原因でこかしてしまったのではないでしょうか?ここはせめて金属製にしてほしかったものです。ちなみにCB1100RのスタンドはL字アームでスイングアームを下から持ち上げるタイプが正解で、レーシングフックはマイルストーンのアレンジのようです。

2024年3月完成 定価:4,400円

オートバイシリーズ第7弾はホンダドリームCB750FOURです!(^∇^)

「大型バイク=ナナハン」の名称を浸透させ、量産車で初の最高速200km/hオーバーを達成してホンダの名前を世界に知らしめた名車です。長らく1/12スケールのプラモデルがありませんでしたが、アオシマから発売されると聞いて速攻でポチってしまいました。

空冷4ストローク2バルブSOHC4気筒 最高出力 67ps/8,000rpm

乾燥重量 235 kg 1969年発売 販売価格38万5,000円

かえる工房にとってCBと言えばCB750Fがドンズバ世代で、「ドリームナナハン」は子供時代に漫画や映画で見ただけのまさしく夢のバイクでした。K0は『ワイルド7』の飛葉ちゃんの愛車として有名ですが、将来K2が発売されたら赤に塗装して『750ライダー』の早川光くんのマシンも作るつもりです。

上から見ると幅広のタンクがいかにも「ナナハン」という感じです。ただ、サイドカバーが飛び出していて足つき性に問題があったため後に小型化されたそうです。

アオシマのバイクキットはZⅡを作ったことがありますが、かなり古いキットでいろいろビミョーな点がありました。今回のCB750は新金型の最新キットなのでかなり期待しています。アオシマといえば昔はスーパーカーブームやガンプラブームに便乗してオモチャっぽいキットを乱発するメーカーという印象でしたが、90年代以降はしっかりしたキットを発売するようになり、かえる工房のランキングではハセガワやフジミを抜いて国内模型メーカーNo.2になっています。(^∇^)

外装パーツ

かえる工房はスケールキットでは塗装をするのが当たり前だと考えているので、カラフルな成形色を使うのに否定的ですが、このキットではボディ色に塗装するパーツのみブルーに色分けされていて製作の便宜を図っているようです。

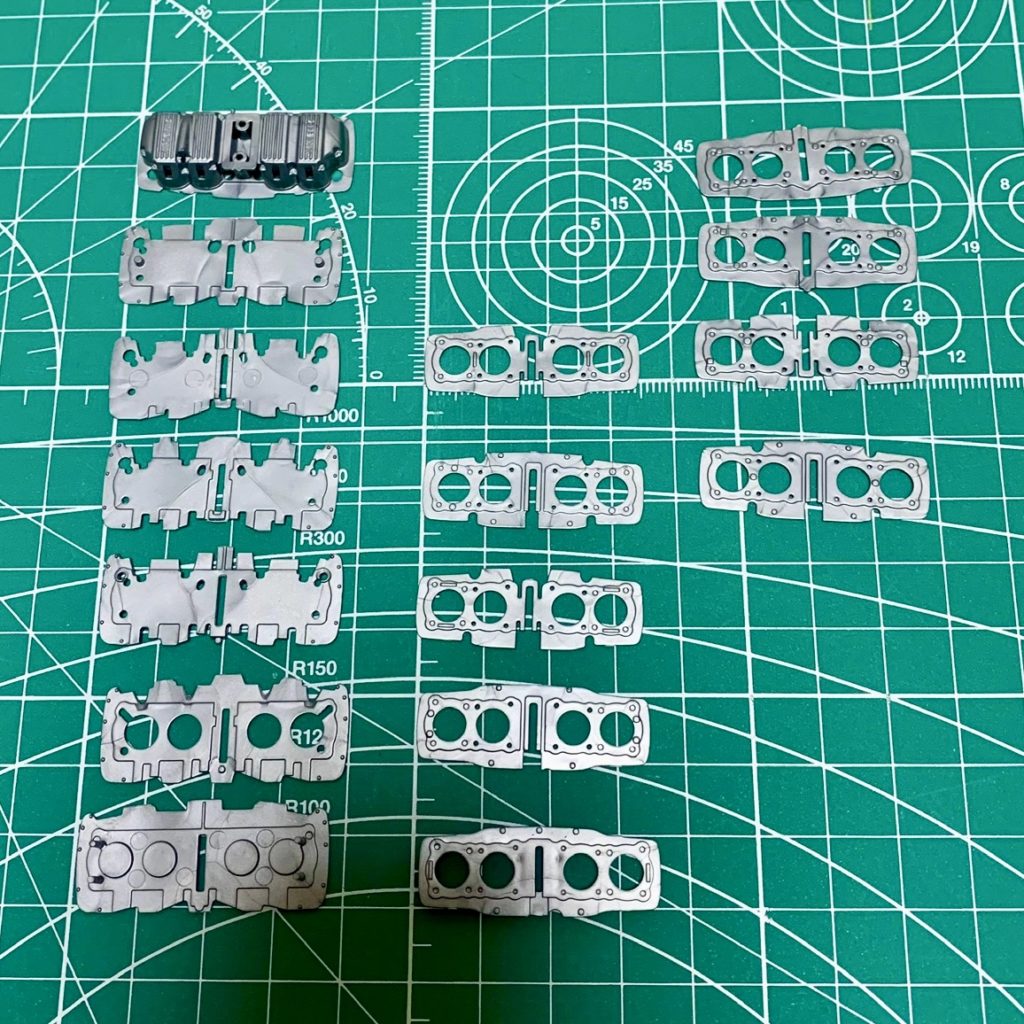

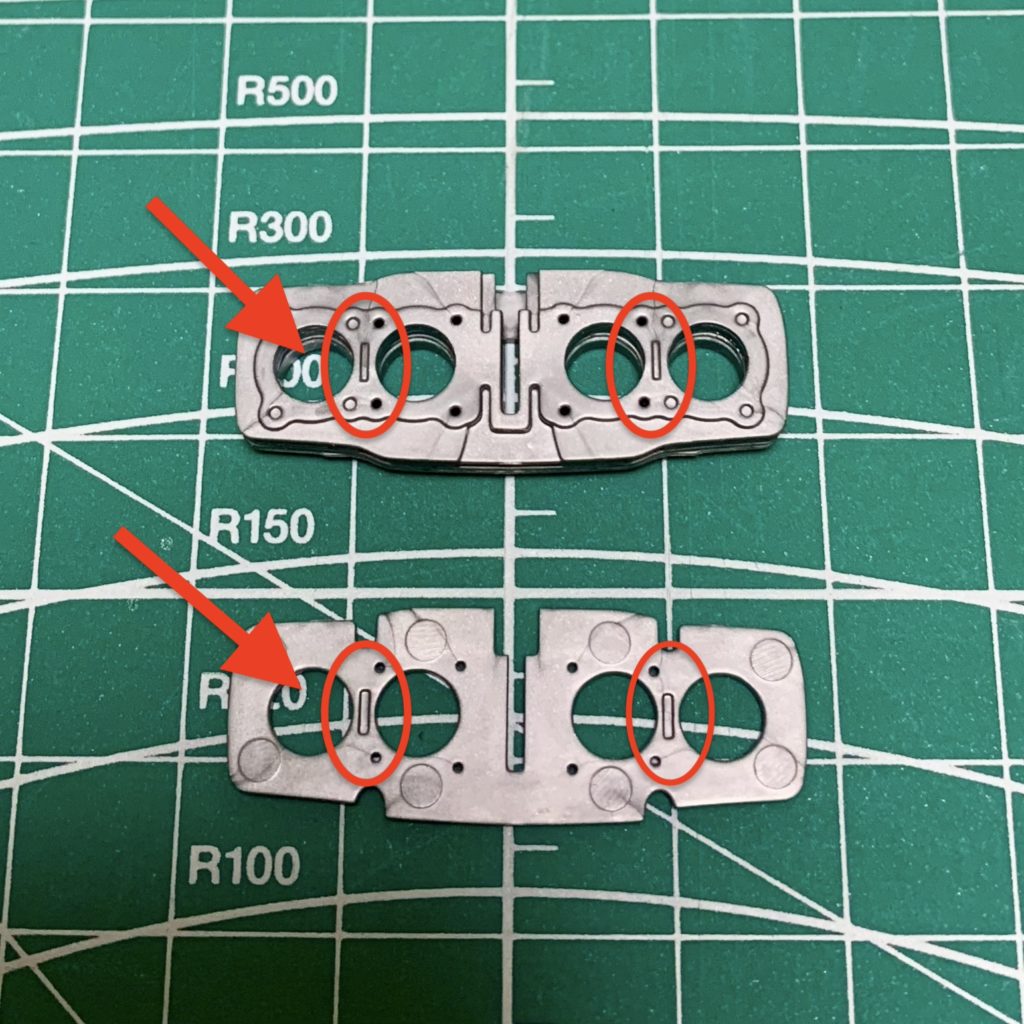

シリンダー①

シリンダーは冷却用フィンを一枚づつ重ね合わせる方式。フィンを薄く再現するためでしょうが、ちょっとメンドくさそうです(´・_・`)。上部は6枚、下部は9枚の計15枚。順番を間違えないように切り出してからきちんと並べます。

シリンダー②

シリンダーフィンの取り付けダボは組み立てミスを防ぐために、一枚一枚形状が変えてあります。ここ以外にもホイールやキャブなど位置を間違えやすいパーツには同じような処理がされています。こういうユーザー視点に立った設計がされているとすごく感動します。(^∇^)

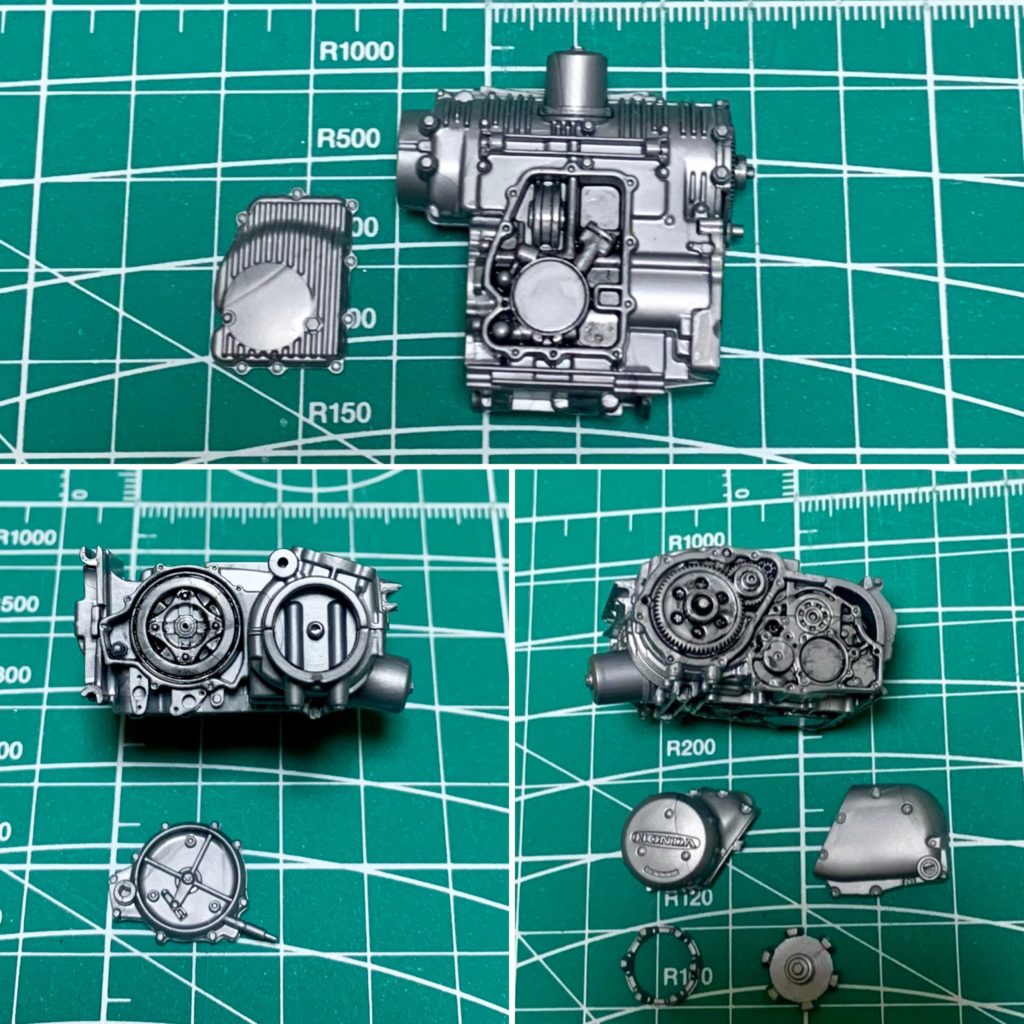

クランクケース

ミッションやオイルパンにも内部構造がモールドされています。完成すれば100%見えなくなるのに・・・。これは「整備中のジオラマをつくってね♡」というメーカーからのメッセージなのでしょうか?

ウィンカーとブレーキランプ

ウィンカーとブレーキランプはクリアーオレンジとクリアーレッドで成形されていて塗装不要。他の色に塗装する可能性はほとんどないのに塗装の必要なクリアーパーツを採用するメーカーが多いのはコスト的な問題なのでしょうか?

塗装テスト(キャンディゴールド)

取説にはカッパー+クリアオレンジ(1:5)と指示されていますが、キャンディ塗装をすることにしました。写真はカッパーの下地にクリアイエロー+クリアオレンジ(少量)を吹いたもの。

2024年2月製作開始

オートバイモデル第8弾はレーシングライダーの依頼品。このキットはもともとケニー・ロバーツ用でヘルメットの形状がか平忠彦のものとはかなり違うので、ここを中心に改造します。

かえる工房はバイク大好き人間なのでヤマハYZR500(OW70)もかなり前に購入しましたが、ストリートマシンばかり作っていて、押入れのスミに積みっぱなしになっていました。

ヘルメット改造①

キットのヘルメットはアゴの部分がかなり飛び出していてまるでガンダムのMSザクのようです。ケニーロバーツagvヘルメットならこんな感じなのですが、平忠彦のアライヘルメットとはかなり形状が違います。白人の頭蓋骨は日本人に比べて前後に長いと聞いたことがありますが、そのためかもしれません。

2024年1月完成

オートバイモデル第6弾は元祖最速マシンのカワサキマッハⅢです。

マッハⅢは北米市場をメインターゲットにして当時としては珍しい並列3気筒エンジンは強烈なパワーを出しましたが、それにフレームやタイヤがついていかなかったようです。かえる工房にとっては「パワーはあるがとんでもないジャジャ馬だった」とウワサに聞くだけで、まさに「伝説のマシン」です。この頃からバイクのデザインがスタイリッシュになり始め、CBやZもカッチョいいのですが、迷車好きのかえる工房としてはどこかバランスが狂ったようなマッハⅢの歪なスタイルがけっこう好みだったりします。

空冷2ストローク並列3気筒 最高出力 60hp / 7,500rpm

乾燥重量 174 kg 1969年発売

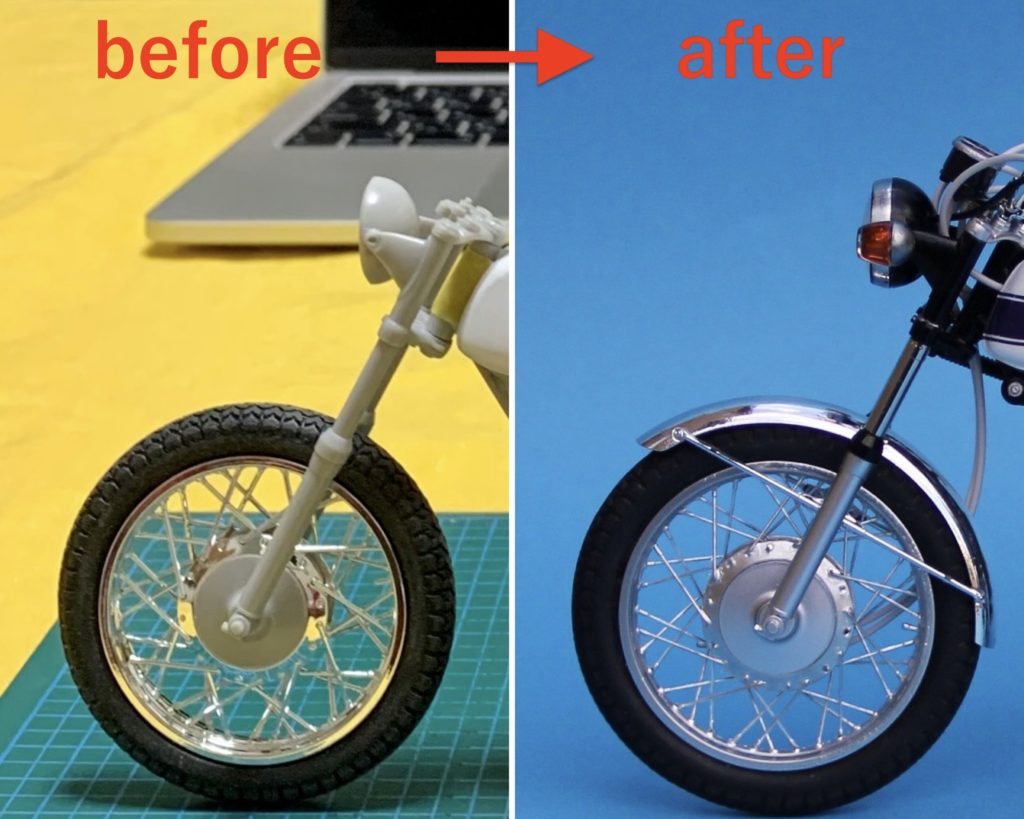

今まで作ったバイクモデルはほとんどがタミヤ製でハセガワのバイクキットは初めてです。今回のテーマは「スポークの張り替え」。プラ製の太いスポークでは萎え萎えですが、張り替えとなるとハードルが高くて「CB400four」「SR400」などになかなか手が出せなかったのですが、アオシマの「ドリームCB750 FOUR」も予約したので、思い切ってチャレンジしてみました。

上から見ると旧時代のスリムな車体に幅広の並列3気筒エンジンを無理やり積んだのがよく分かります。このいかにもアンバランスなところがマッハの魅力です。

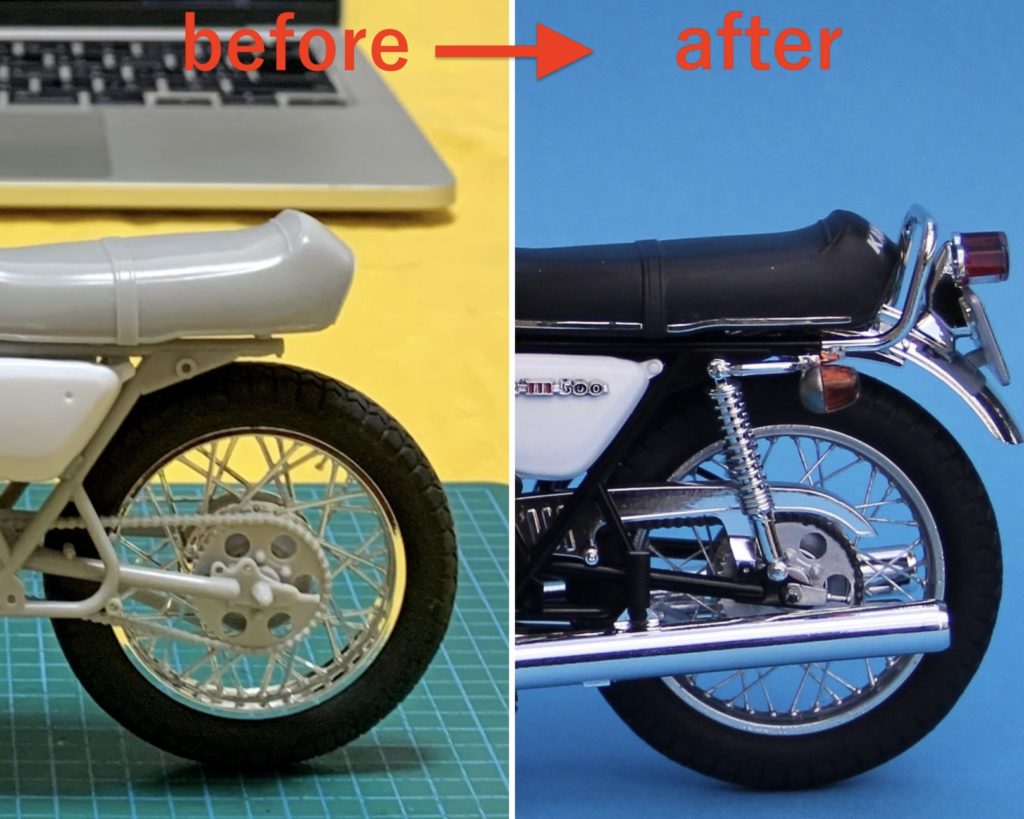

今回の1番のポイントはスポークの張り替え。キットの太いスポークをカットして虫ピンに変更。初めてにしてはうまくいきました。d(^_^o)

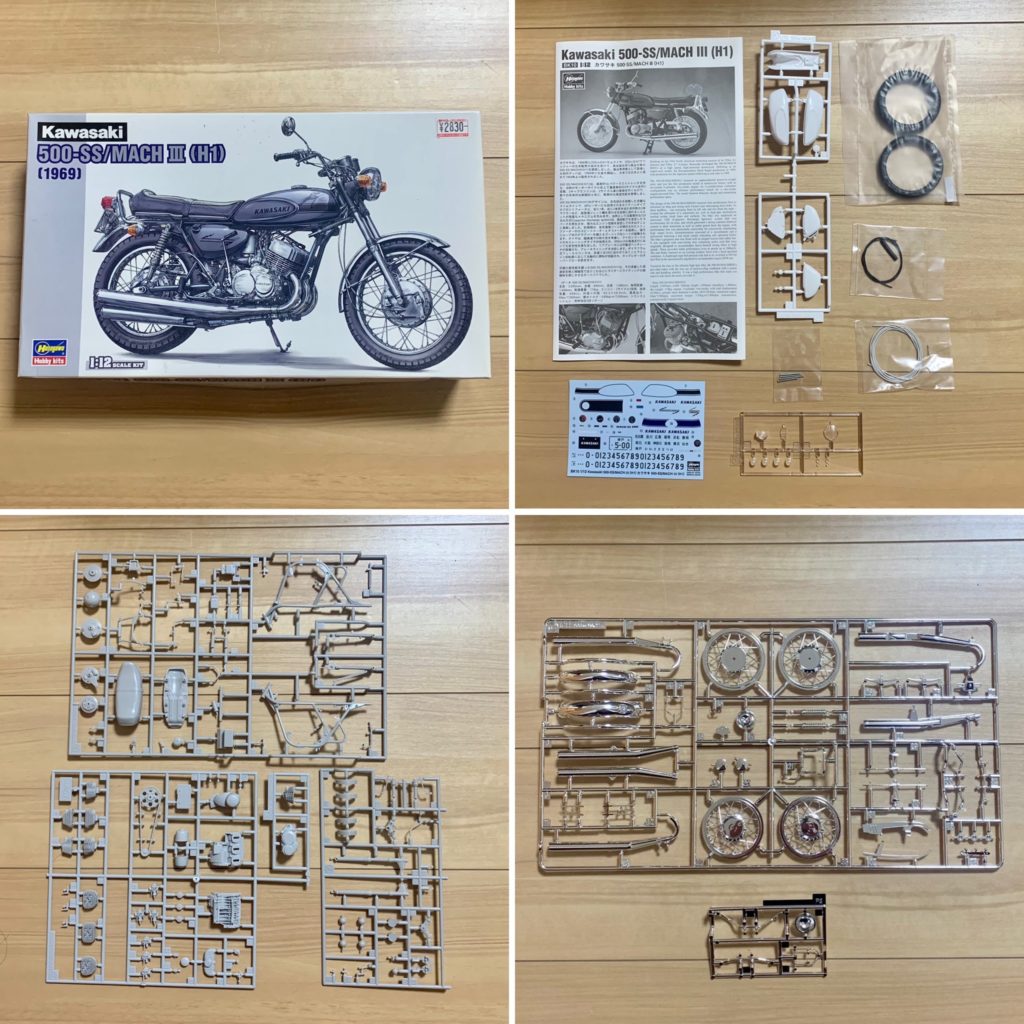

パーツ一覧

パーツ数は約140点。タンクやシートの裏など完成後にはほとんど見えない部分まで細かく再現しているためパーツ数はかなり多めです。古いバイクなのでメッキパーツが大量にありますが、今回はメッキをできるだけ生かして製作する予定です。

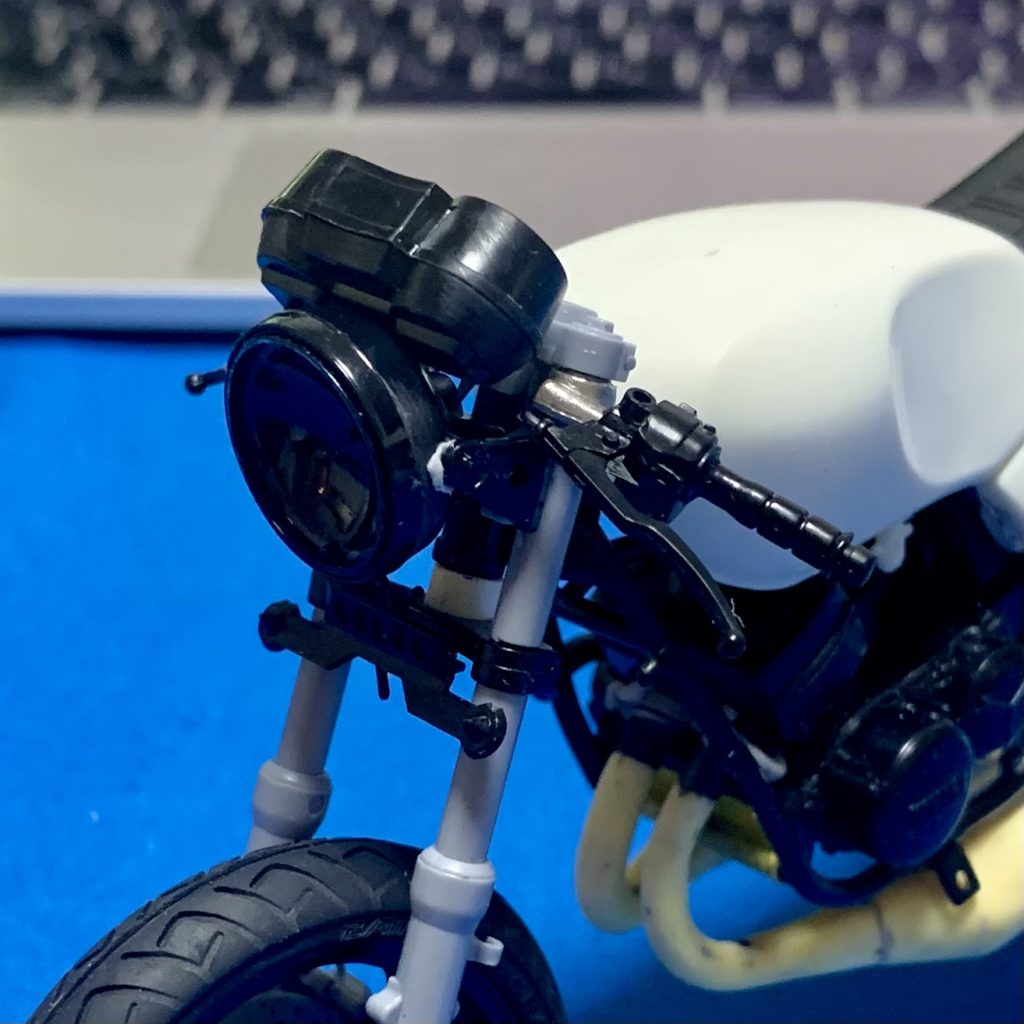

仮組み

主要パーツの仮組み完了。いかにも前輪荷重が少なそうなデザインです。「3速までウイリー」という伝説はマッハⅢがパワフルであったという文脈で語られますが、実はただ単に車体バランスが悪かっただけではないでしょうか?

スポーク部

やはりキットのままでは太くてモッサリしています。実車のスポーク径を1/12にすると0.3mmほどですが、キットのパーツを測ってみると0.7mmもありました。プラスチック製ではこのくらいの太さでないと強度的に無理が出るらしいです。

タンク

初期型マッハの特徴、通称「エグリタンク」。おそらくコストダウンのためでしょうが、H1Aからこのリブがなくなります。実用的には大差ありませんが、デザイン的にはこちらの方が好きです。パーツの成形がイマイチ良くないので接着線にパテ埋めをしました。

本塗装

フィニッシャーズの「ファンデーションホワイト」で本塗装。黒マッハはあまり馴染みがないので、やはり白マッハ仕様で製作することにしました。細かい仕様が違うかもしれませんがそこは気にしないことにしました。

エンジン・フレーム完成

エンジン、キャブ、エアクリーナーなどを塗装してフレームに組み込み。なかなかこだわりのキットで、プラグコードだけでなくフューエルパイプやアクセルケーブルなども再現されていてパイピングがなかなか大変でした。

2023年9月完成

久々のオートバイモデルの依頼製作は20世紀末に登場したアルティメットスポーツ、「GSX1300R 隼」です。当時、二輪の最高速競争は300 km/h時代に入っており、ライバルのホンダの「CBR1100XX」やカワサキの「ZZR1100」などを抑えて世界最高速を達成したマシンです。最近のバイクについては詳しくないのですが、この後、最高速競争に歯止めをかけようという機運が高まったこともありおそらくこのマシンが今でも世界最高速なのではないかと思います。

水冷DOHC4バルブ直列4気筒 最高出力 175馬力

乾燥重量 215 kg 1999年発売

隼はかえる工房のかつての愛車「GSX1100S」に比べるとはるかにパワフルで軽量です。残念ながら隼に乗る機会には恵まれませんでしたが、「GSX-R750」に試乗した時は、タンクの幅の広さや無理のないランディングポジションに驚き、実際に走らせてみて素直なエンジンレスポンスやハンドリングの軽さに感心させられました。30年近くの時代差があるので当然ですが、同じスズキの二輪でも「GSX1100S」とは全く違う乗り物でした。最高速アタックにチャレンジする機会はありませんでしたが、素人でも200km/hオーバーくらいならたやすいのではないかと感じました。

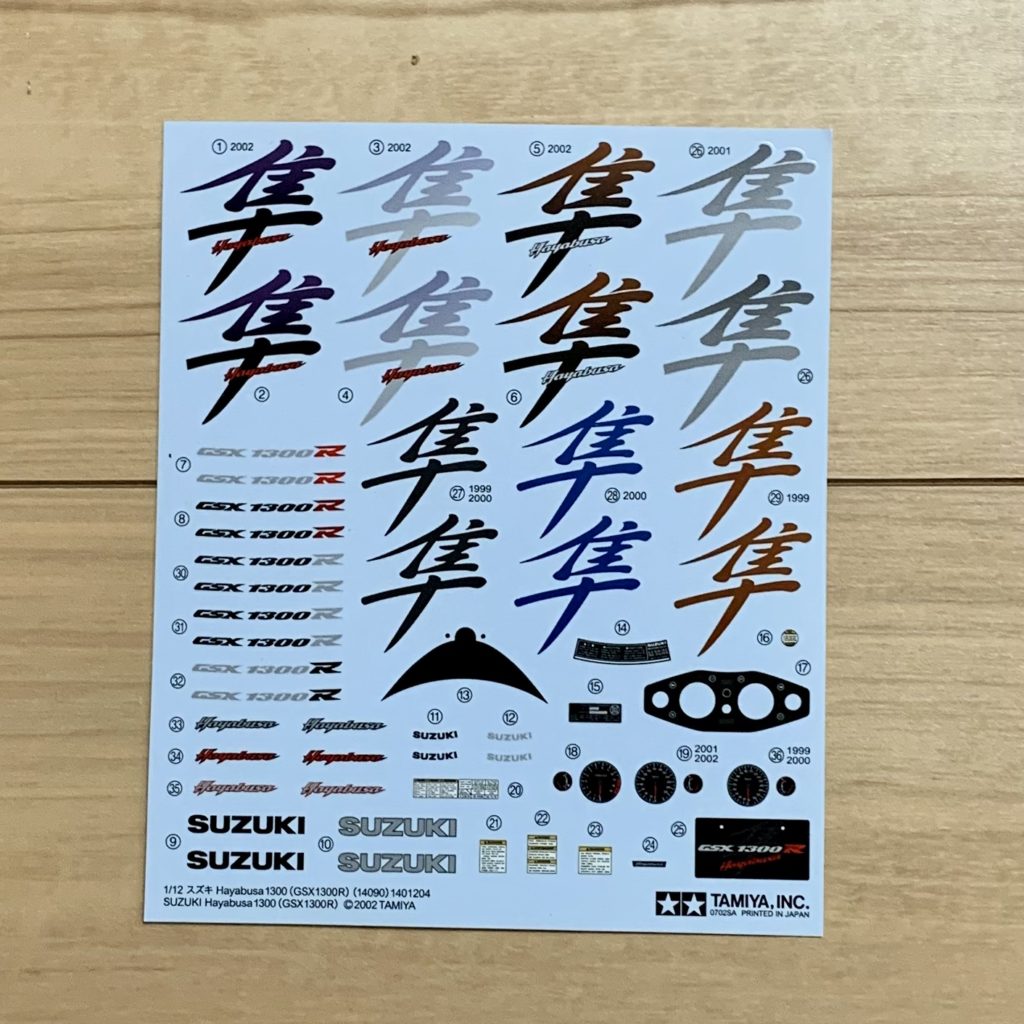

デカール

キットは2002年型がデフォルトですが、デカールは1999、2000、2001年型に対応できるように数種用意されています。今回は99年仕様のメタリックサターンブラック×メタリックライトチャコールでのご依頼です。

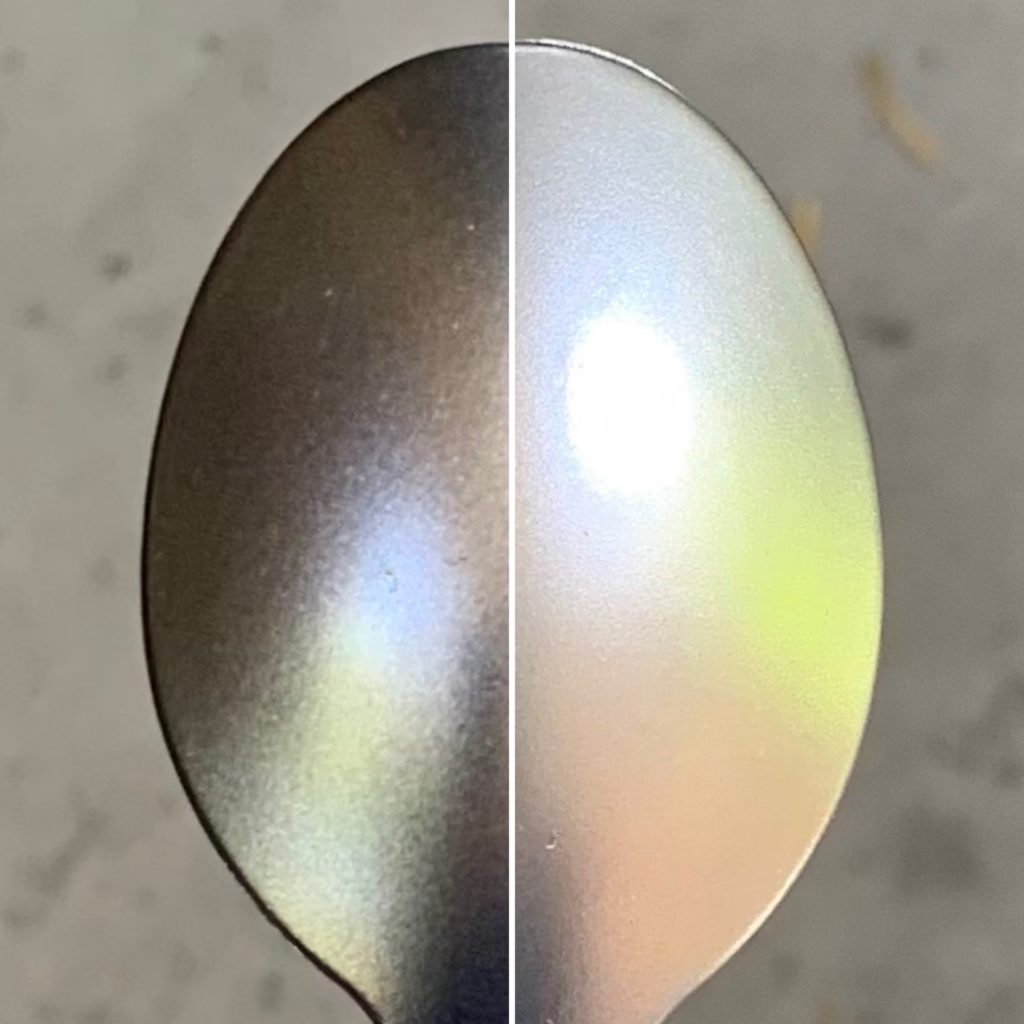

塗装テスト①

カウルはメタリックサターンブラック×メタリックライトチャコールの塗装とのご依頼なので、クレオスの GX201メタルブラックとGX213 ホワイトシルバーで塗装テストをしてみましたが、どうも明るすぎるようです。

マスキング

メタリックグレーを塗装してからマスキング。99年〜00年型とそれ以降では微妙にパターンが違うので要注意!曲面が多くキット付属のマスキングシートだけでは完全にカバーできないので、マスキングゾルを併用。

2022年8月完成

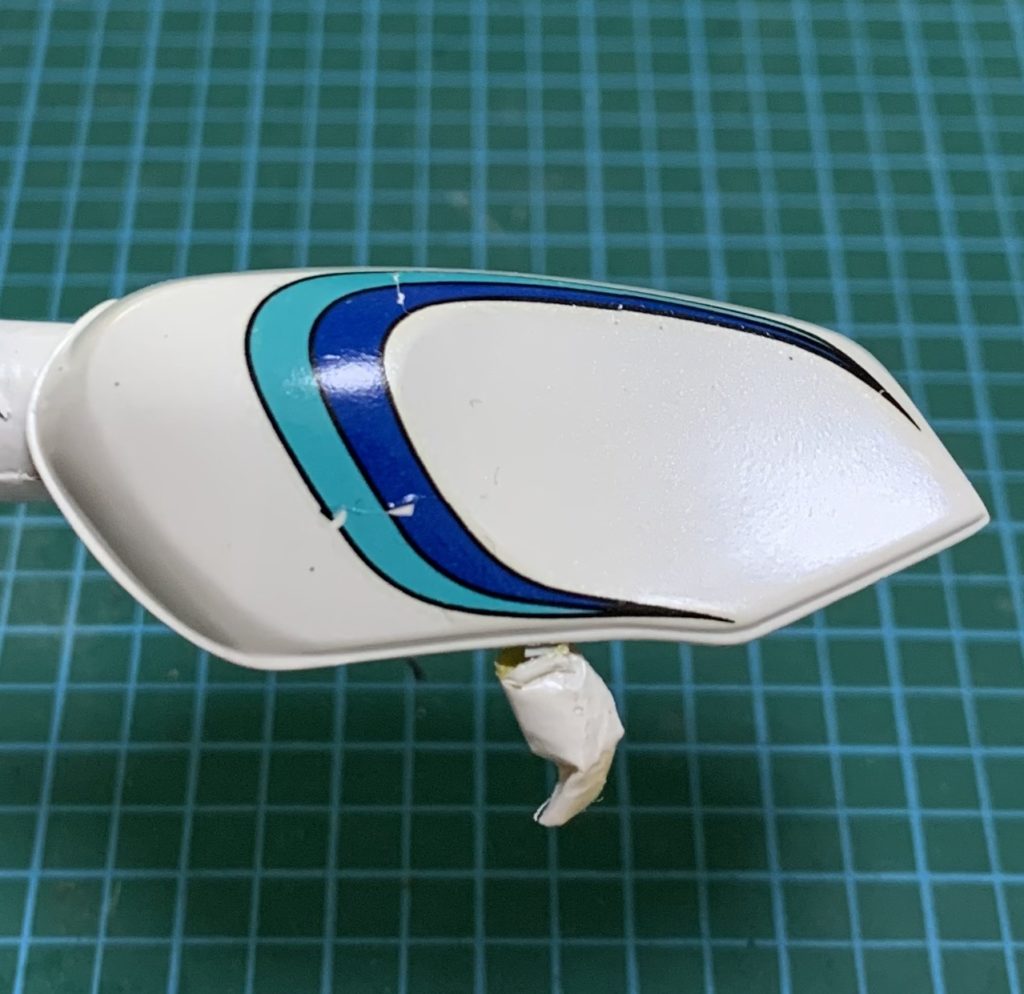

VT250、RZ250とともに80年代のクオーターバイクブームを牽引したRG250Γです。市販車で初めて角形アルミフレームを採用、理想的な形状のチャンバーを搭載するためにセンタースタンドを省略、3,000rpm以下は表示されないタコメーターなど当時の常識を覆しレーサーレプリカの先駆けとなった革新的なマシンです。私はフルカウルのバイクはあまり好きではないのですが、Γの場合はアンダーカウルがないと腰高に見えてカッチョ悪いので、フルオプション仕様を選びました。今回の製作のテーマとしてネオジム磁石を使用してカウルの脱着に挑戦してみます。

2ストローク 水冷並列2気筒

最高出力 45馬力 乾燥重量 131 kg

1983年発売

パーツ一覧

リヤサスペンションにコイルスプリングを、スイングアームの取り付けに金属ビスを使用するなど少し進化している点もありますが、全体的にはこの時期のタミヤ製キットの標準的なものです。できるだけパーツを一体成形するといい意味でタミヤらしい構成になっています。

タンク、アッパーカウル、アンダーカウルを接着。アンダーカウルの合いが悪かったので、接着線にクサビ状のプラ板をはさんで後部を若干幅増し。サフ代わりのファンデーショングレーを吹いて表面をチェック。ヒケやキズがある部分を修正。

マスキングをはがしてデカール貼り付け。ストライプの白部分をうまく重ねればマスキングのはみ出しをきれいに隠すことができました。ナックルガード下の白部分もデカールですが三次曲面にきれいになじんでくれました。

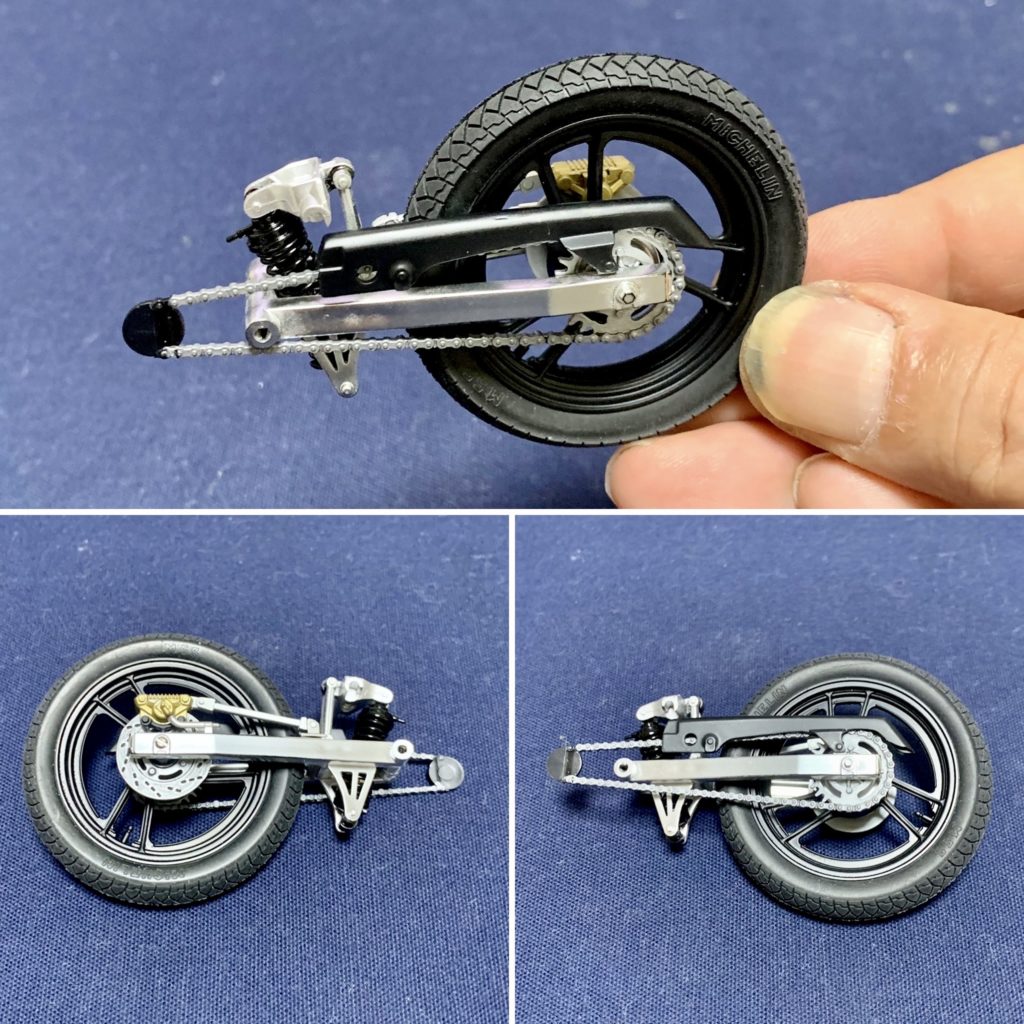

リヤ周り完成

スイングアームはガイアノーツのプレミアムミラークロームで塗装。説明書ではブレーキキャリパーはシルバー+オレンジと指示されていましたが、なんかウンコみたいな色になったので単純にゴールドで塗りました。

ミラー、灯火類をつけたカウルをのせて完成!今回はデカールが新品だったおかげでずいぶんスムーズにすすみました。アンダーカウルの磁石接続は失敗しましたが、ストレート組みでも脱着可能にできました。

2020年5月完成

60年代〜70年代は各社からCB750FOUR(69年)、Z2(73年)、GS750(77年)などの大排気量車が競うように発売されていましたが、1975年に実施された中型限定制度の影響で、CBX400F、Z400FX、XJ400、GS400などの400cc車が主流となり、250cc車はその下位車種の位置付けでした。

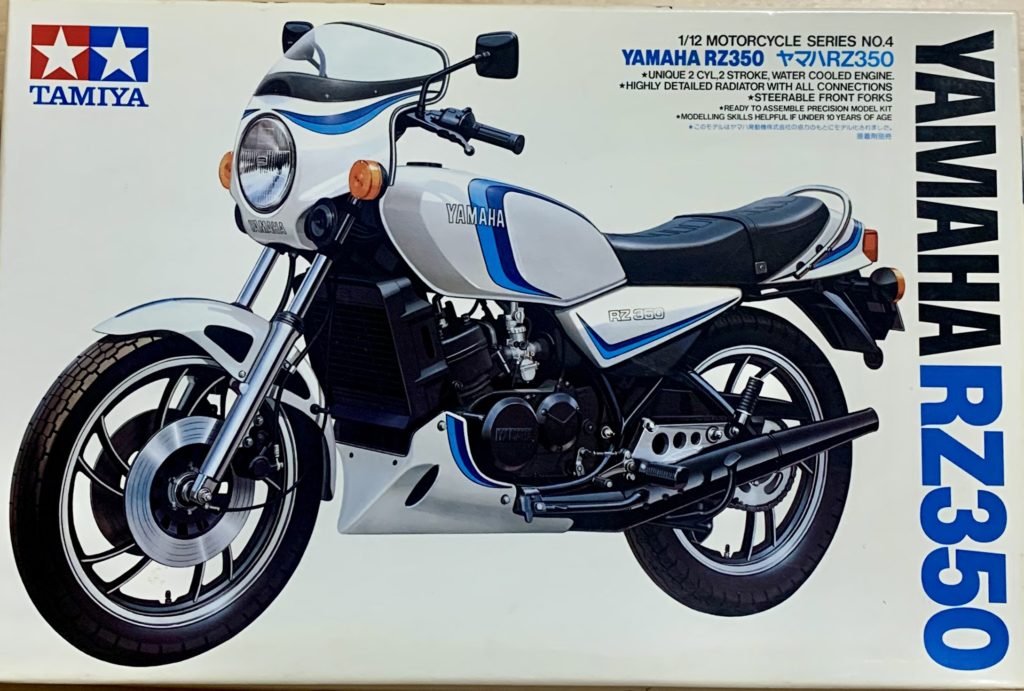

2ストローク 水冷並列2気筒

最高出力 45馬力 乾燥重量 143 kg

しかし、80年代になるとVT250F、RG250Γなど軽量コンパクトで高性能な250cc車がバイクブームを牽引していきました。「ナナハンキラー」と呼ばれたRZ250/350はその先駆けで、私も愛車にしようと一時期中古車屋を探し回りましたが、その頃にはすでに生産中止になっており、旧車を維持する自信がなくあきらめました。後継車のRZ250Rには試乗する機会がありましたが、初代RZはけっきょくまたがってみたことしかありません。

プラモデルの方はだいぶ前に作りかけて、いろいろイジっているうちに泥沼にはまって放り出してしまいましたが、改めて中古キットを手に入れて再チャレンジしてみることにしました。(^O^)

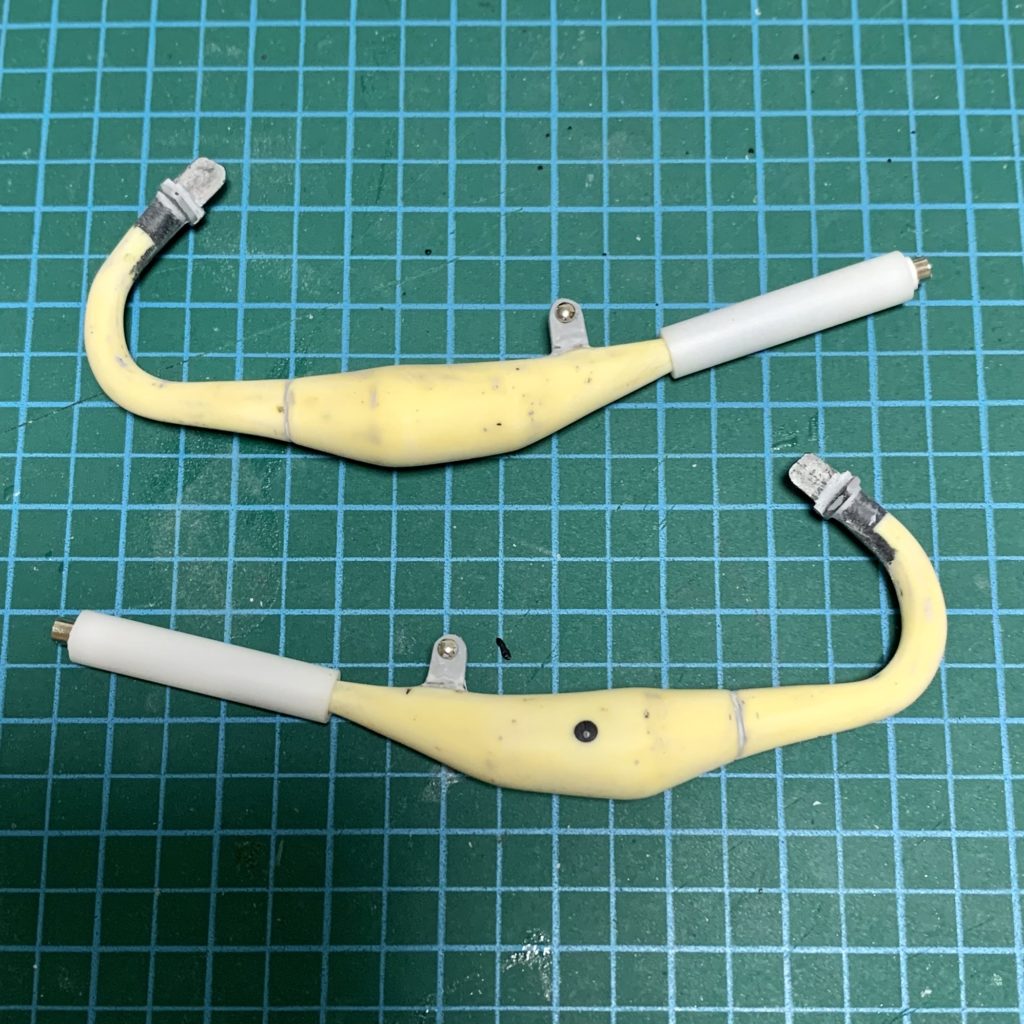

タミヤのキットをベースに前後ホイールや足回りをアオシマのXJR400から流用。クリップオンハンドルとチャンバーは大昔に買ったクリームのガレージキットを芯にしました。

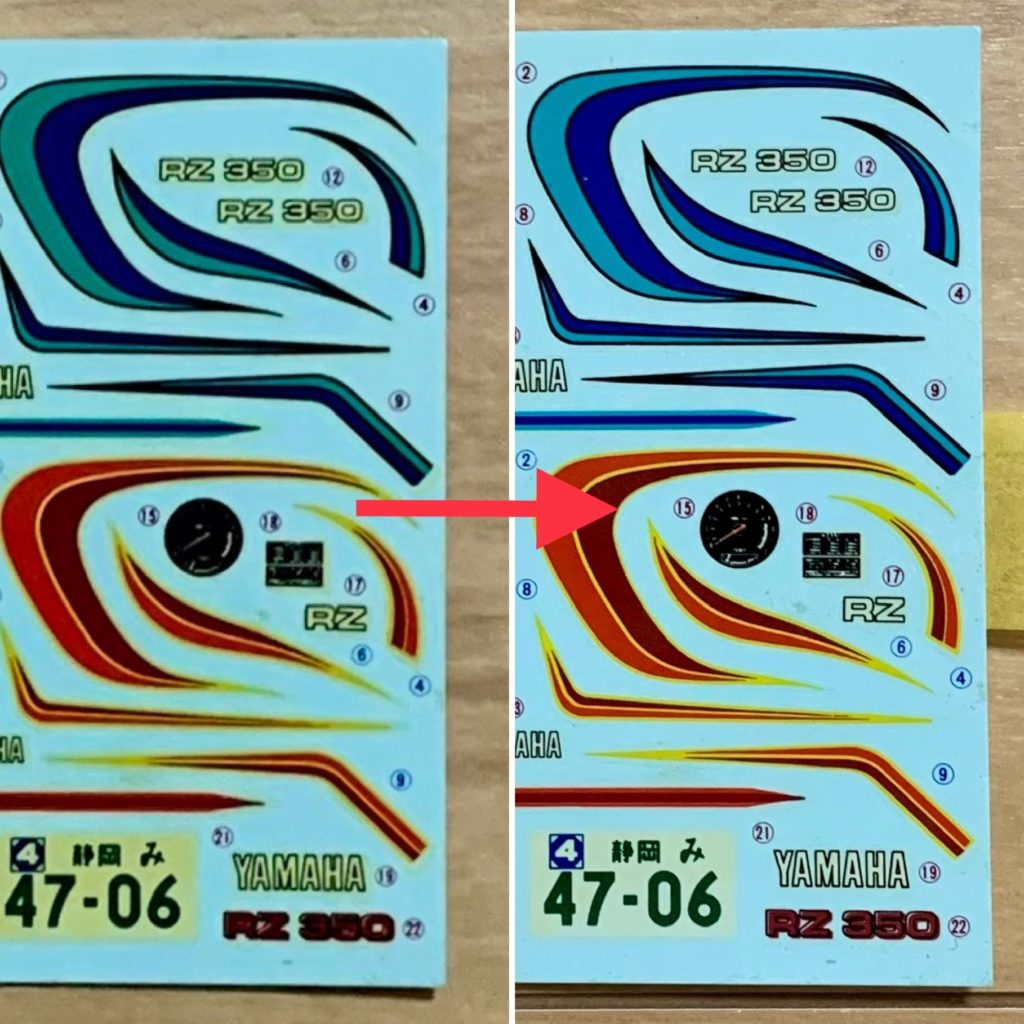

デカール③

2週間後の状態。だいぶ黄ばみが抜けたのでこのぐらいで良しとします。季節は4月で雨や曇りの日が多かったので、真夏なら数日〜1週間程度で十分でしょう。割れ防止のためタミヤのX=22アクリルクリアーで表面をコーティング。

本体に取り付けた状態

今さらですが、ホイールベースが長すぎてちょっとバランスが悪いことに気づきました。NSR250のものがピッタリだと聞きましたが、わざわざ新品のキットを購入してツブすのはもったいないし・・・(´・ω・`)。

ハンドルまわり①

セパハンをトップブリッジ下に付けるのはよく見かけますが、明らかに操縦性が悪化するので、実車ならトップブリッジ上に付けたいところですが、フォークを延長する工作がちょっと面倒・・・。(⌒-⌒; )

ハンドルまわり②

トップブリッジとトリプルツリーにノーマルのメーターとホーンステーを取り付け。ヘッドライトステーはXJRのものでは位置が低いのでノーマルのものを移植。ハンドルとスイッチボックスはXJRのものをそのまま使用。

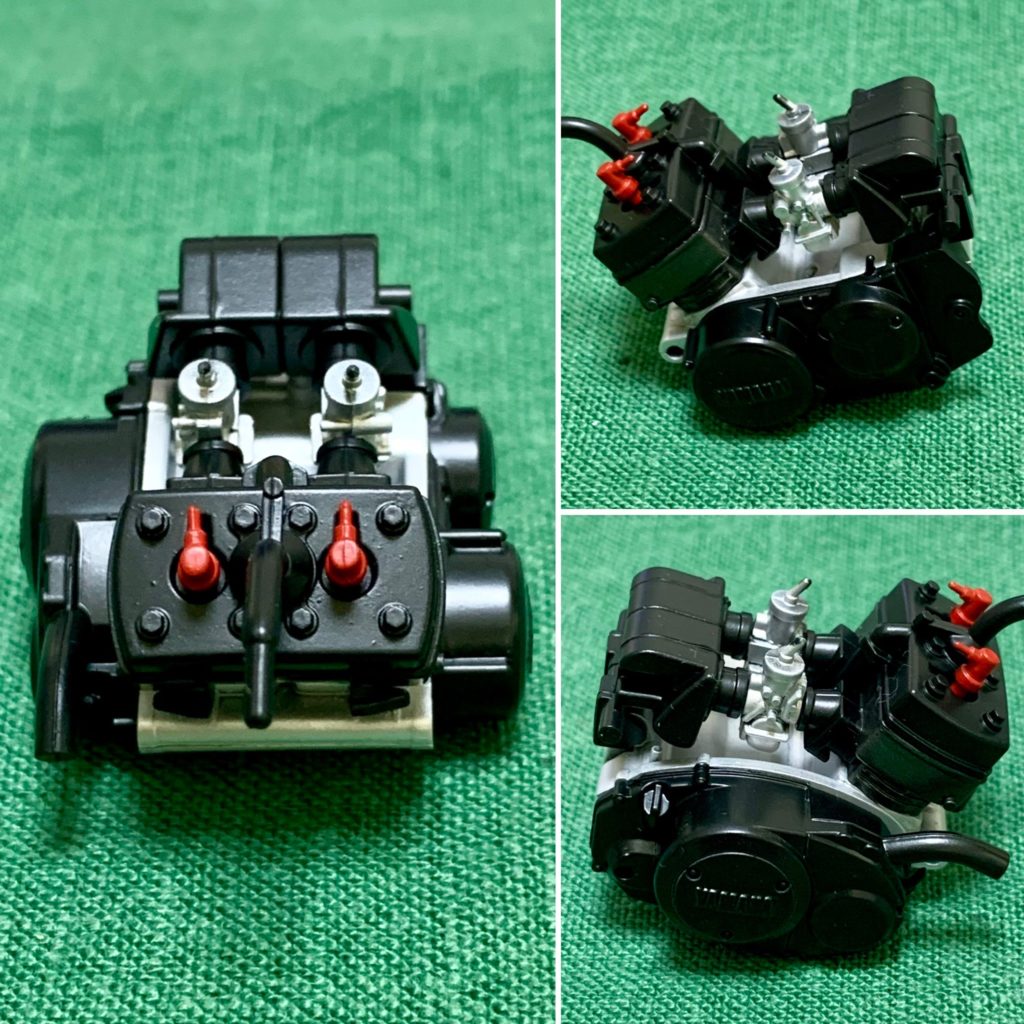

エンジンは基本的にストレート組み。キャブと腰下はガイアカラーのEXシルバーで、それ以外はブラックで塗装。仕上げにはガイアの新色、Ex-09 Ex-セミグロスクリアープレミアムを使用しましたが、フッ素入りで塗装面が非常になめらかに仕上がりました。

大昔のレジンキットで表面がグニャグニャだったので、一旦モールドを削り落として表面を整えました。エンジンとの接続部にキットのノーマルパーツを移植し、ステーはプラ板と虫ピンで作製。サイレンサー部は5mmプラパイプとメッキパイプで自作。

デカール貼り①

補強のために表面をタミヤのX=22アクリルクリアーでコーティングしたのですが、お湯につける時間が長すぎたようで、ちぎれたりハシが丸まったりしてしまいました。古いデカールはお湯ではなく水につけたほうがいいようです。

タンクとカウルを取り付けて完成!今回、足回りやチャンバーの改造はわりとスムーズにいきましたが、外装の塗装と古いデカールにずいぶん手こずってしまいました。