2024年1月購入

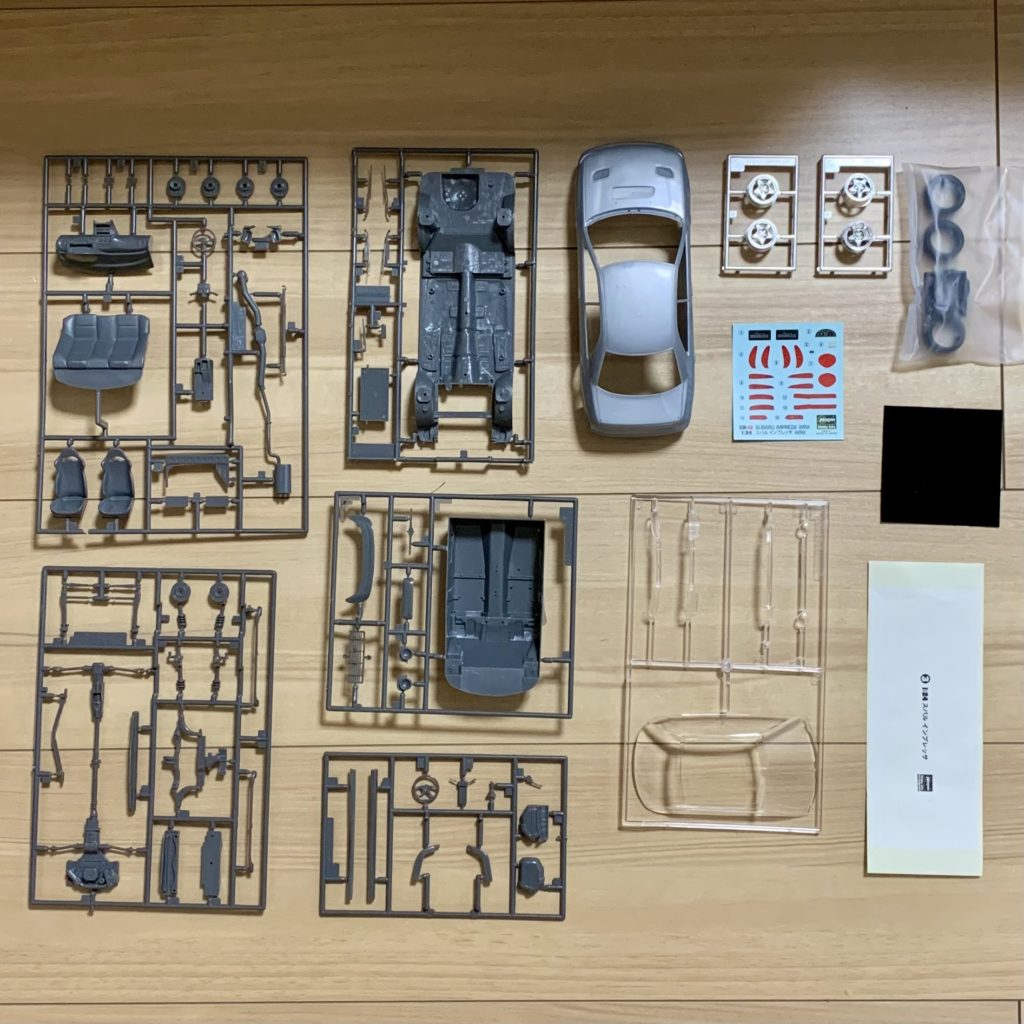

今回はプラモデル製作ではなくミニカーの完成品を紹介。

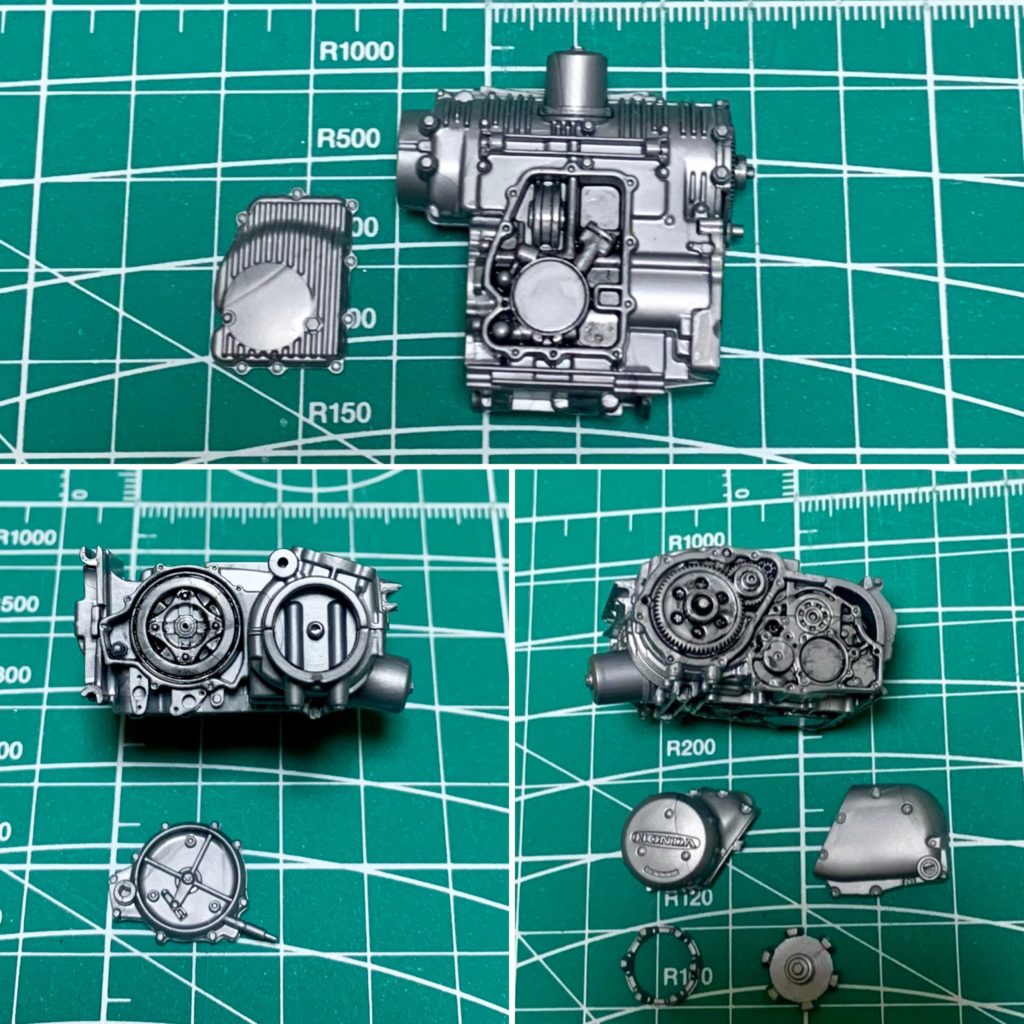

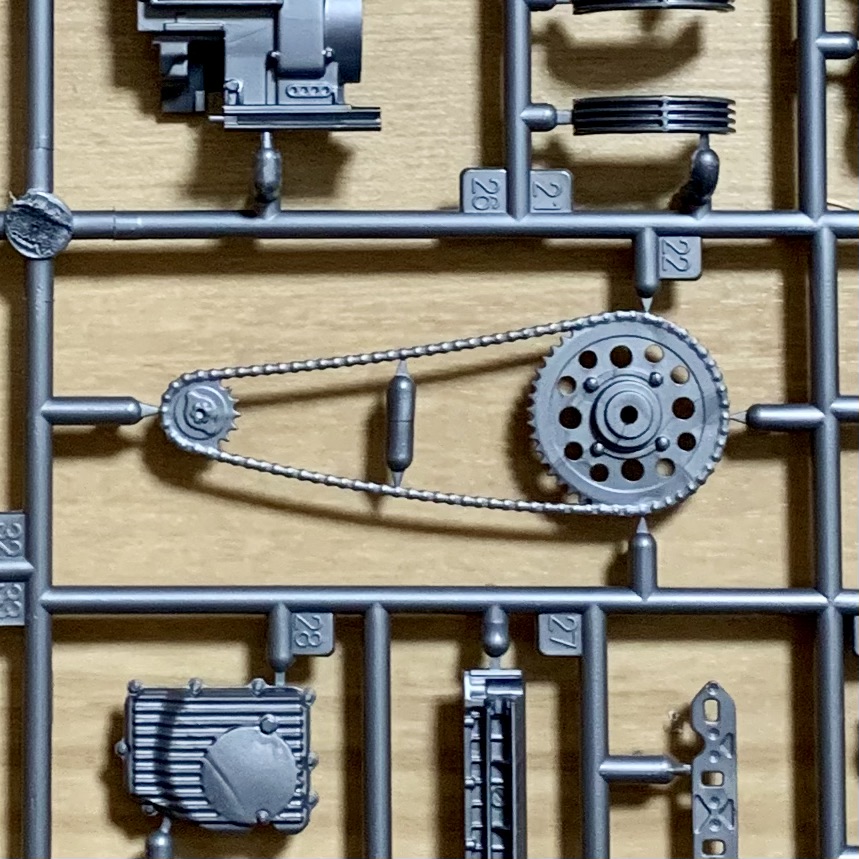

CB900Fをベースに限定生産された元祖レーサーレプリカ、というかレースに出場することを前提にしたホモロゲーションモデルです。鍛造ピストン・強化プライマリーチェーン・クリップオンハンドル・FRP製カウリング・アルミ製燃料タンクと、当時としては信じられないような装備をしていました。

かえる工房はかつてGSX1100Sを愛車にしていましたが、そのときもう一つの選択肢にあったのがこのCB1100Rです。当時CB1100Rはすでに中古車しかなく価格も200万円ほどしましたが、GSX1100Sは逆輸入車がギリギリ新車で購入できるとタイミングだったので、結局そちらを選んでしまいました。

空冷DOHC4バルブ並列4気筒 最高出力 120 PS / 9,000 rpm

車両重量 235 kg 1983年発売(RD)

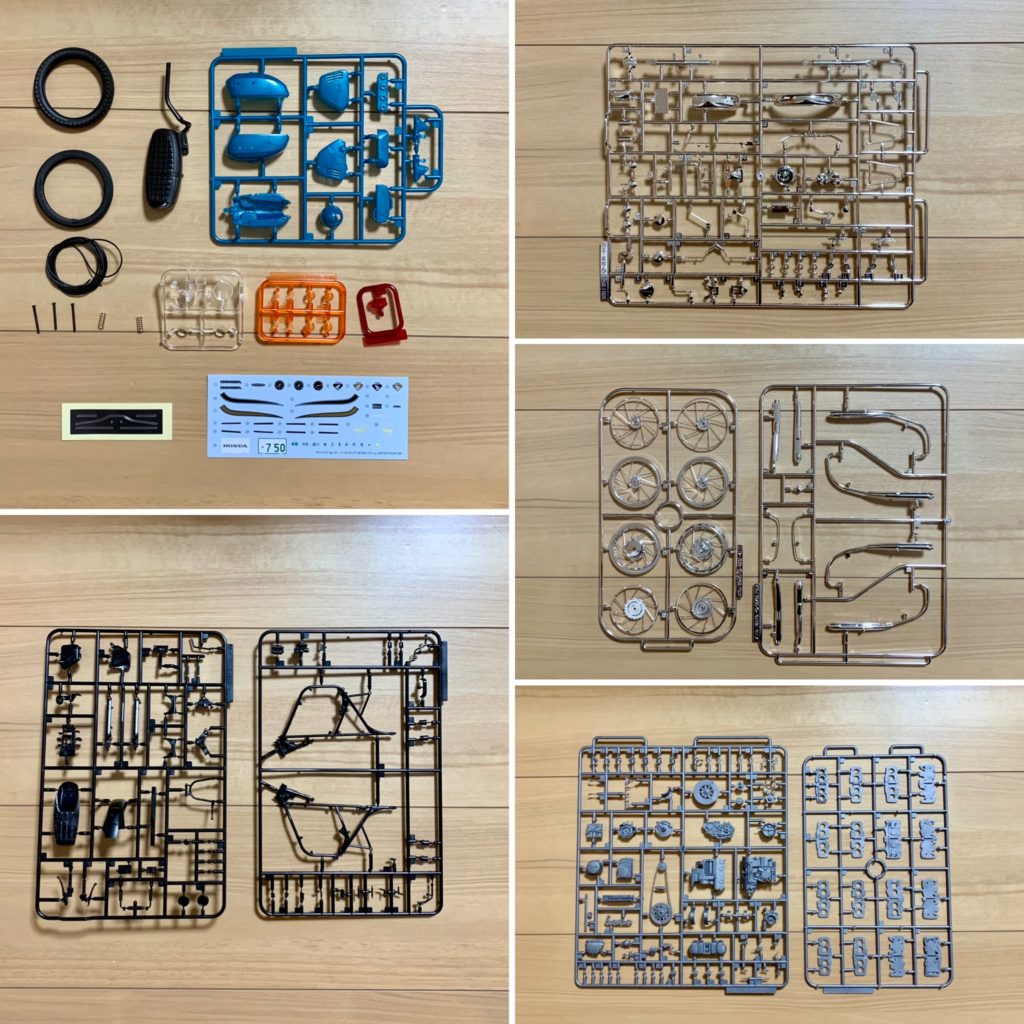

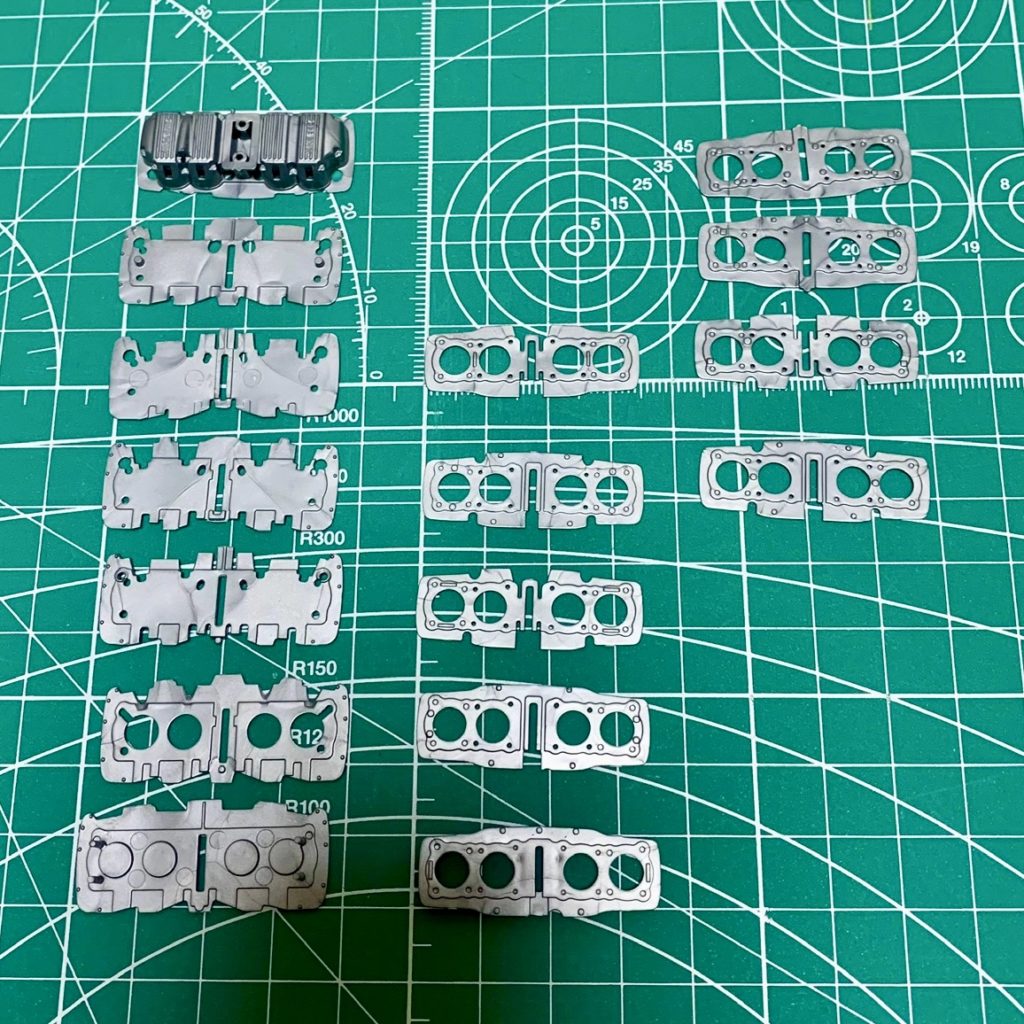

いつかタミャのプラモデルを作ろうとキットをストックしていたのですが、デカールが劣化してしまいメーカーにも在庫がないためそのままになっていました。タミヤの他にはミニチャンプスとマイルストーンから完成品ミニカーが発売されていますが、タミヤのキットは「RB」、ミニチャンプスは「RC」がモデル化されていますが、かえる工房はこの「RD」が一番好きです。

保管場所に困るのでミニカーには手を出さないようにしていたのですが、ヤフオクでマイルストーンの程度のいい中古品を見つけたので、つい購入してしまいました。写真ではわりとキレイに写っていますが、塗装の質が低くミニチャンプスのものと比べると、明らかに一段落ちます。(中古品なので経年劣化によるものかもしれませんが・・・)

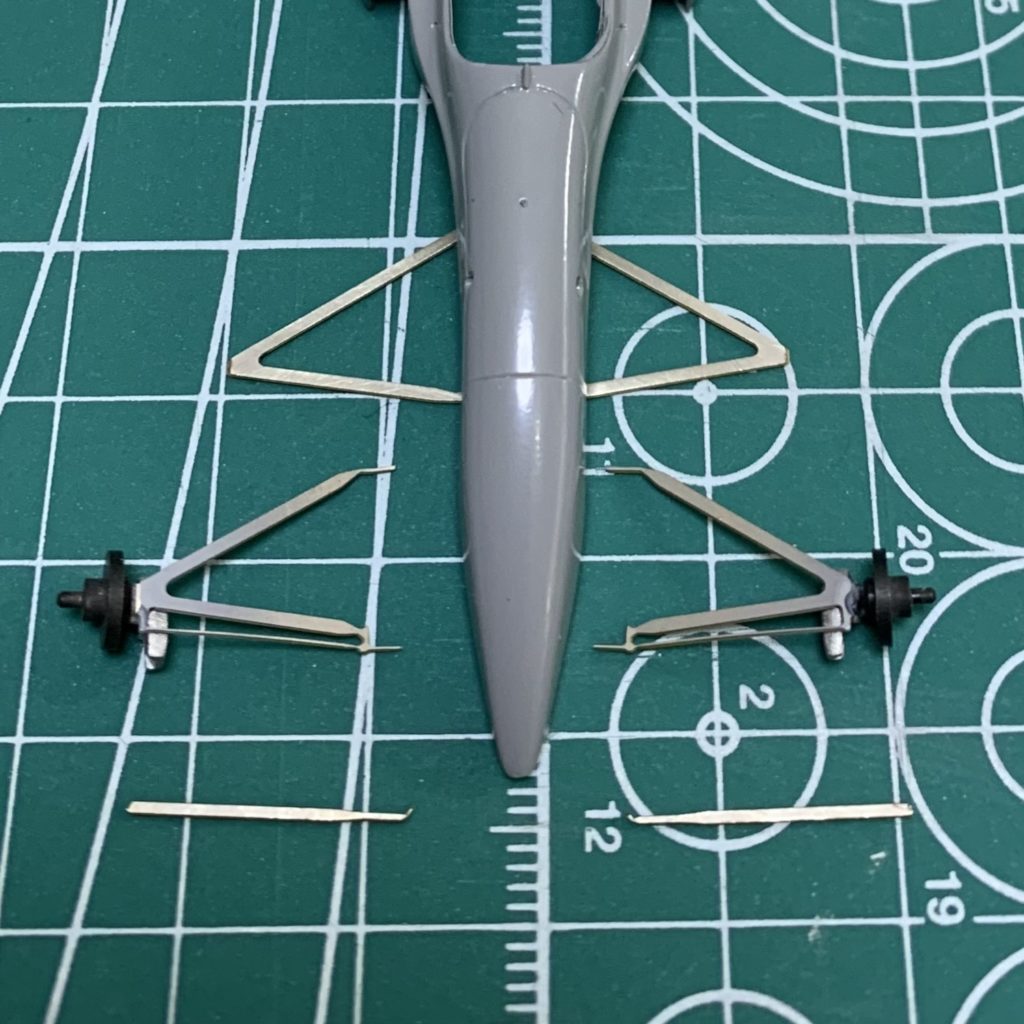

一番気に入らないのはメンテナンススタンドです。これがなぜか軟質樹脂で作られていてぐにゃぐにゃしていて不安定です。中古品でミラーやサイドスタンドの折れたものをよく見かけますが、このスタンドが原因でこかしてしまったのではないでしょうか?ここはせめて金属製にしてほしかったものです。ちなみにCB1100RのスタンドはL字アームでスイングアームを下から持ち上げるタイプが正解で、レーシングフックはマイルストーンのアレンジのようです。

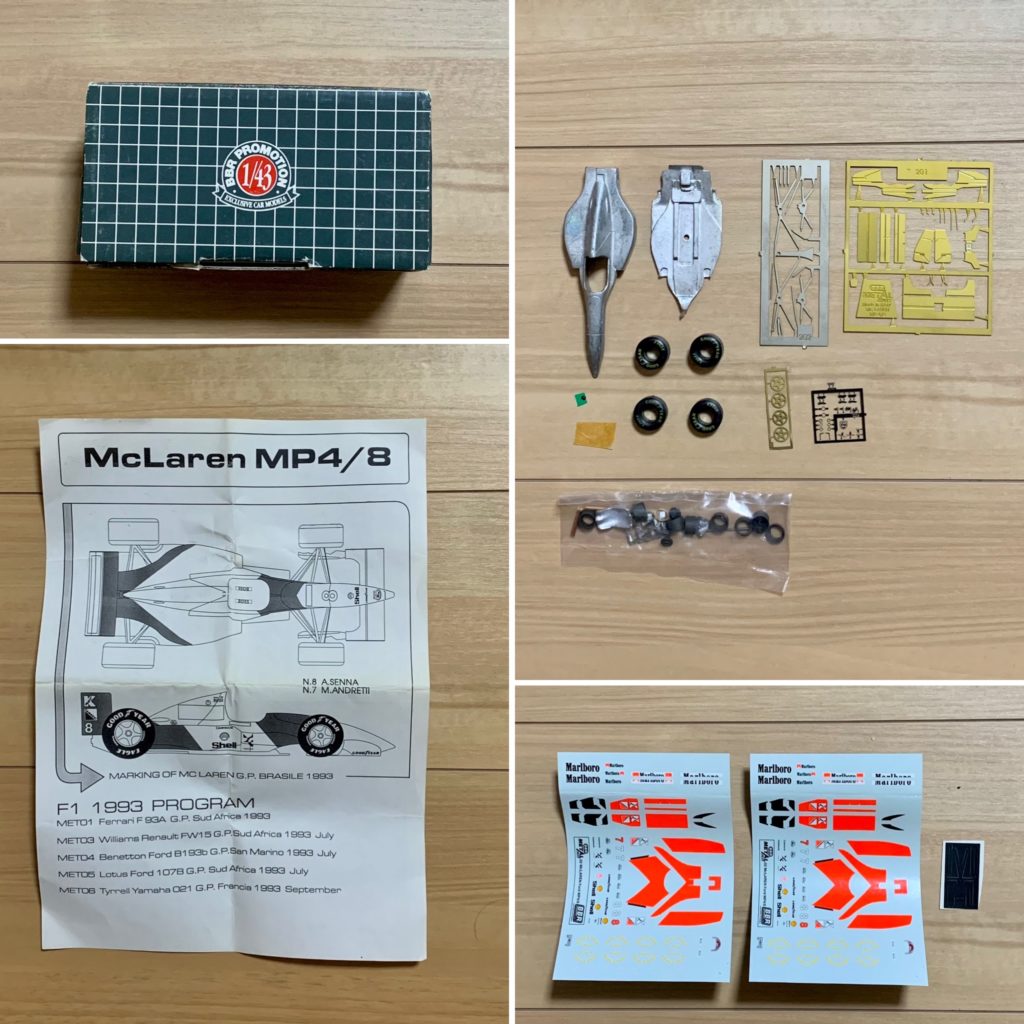

レビュー

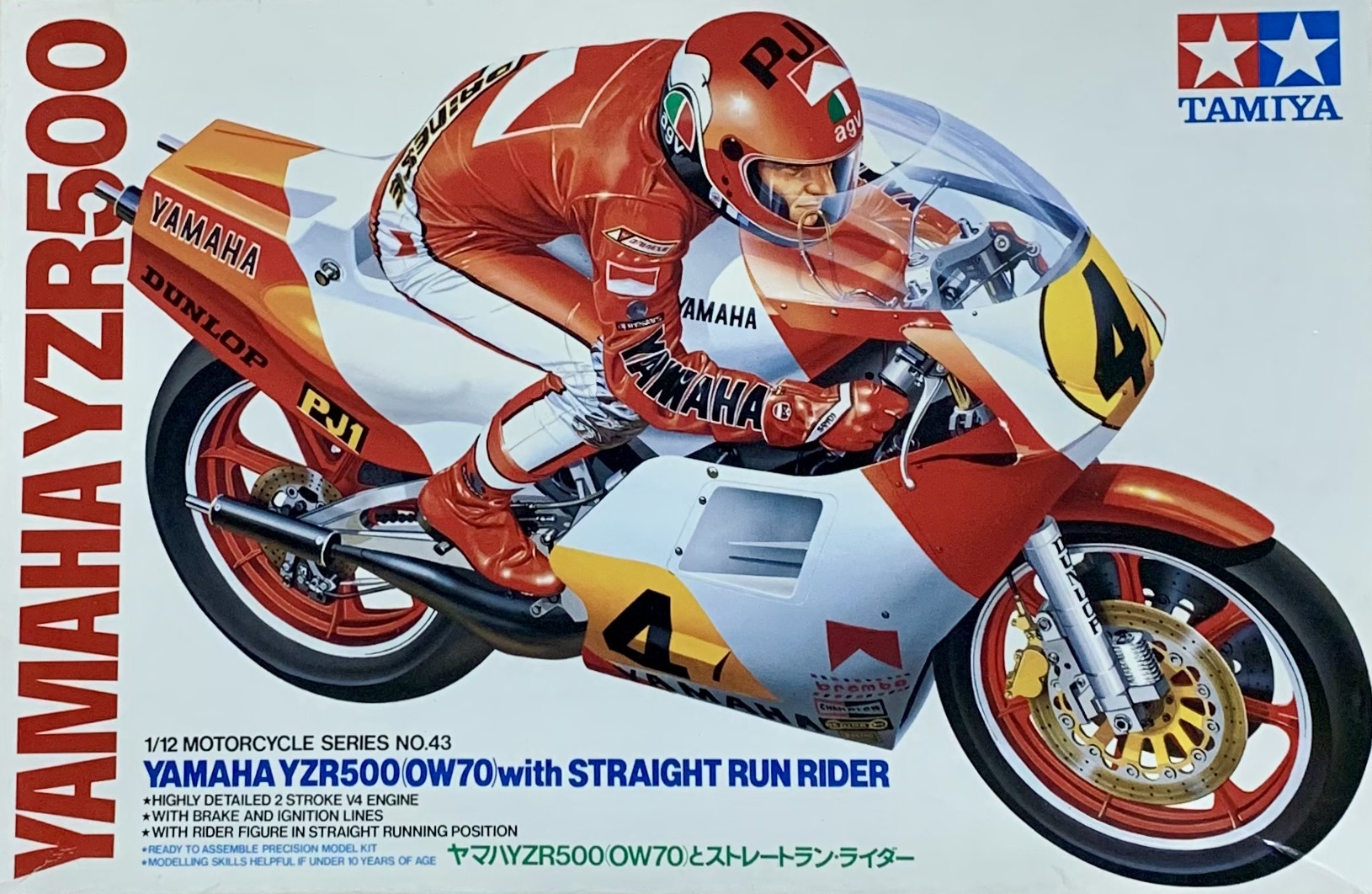

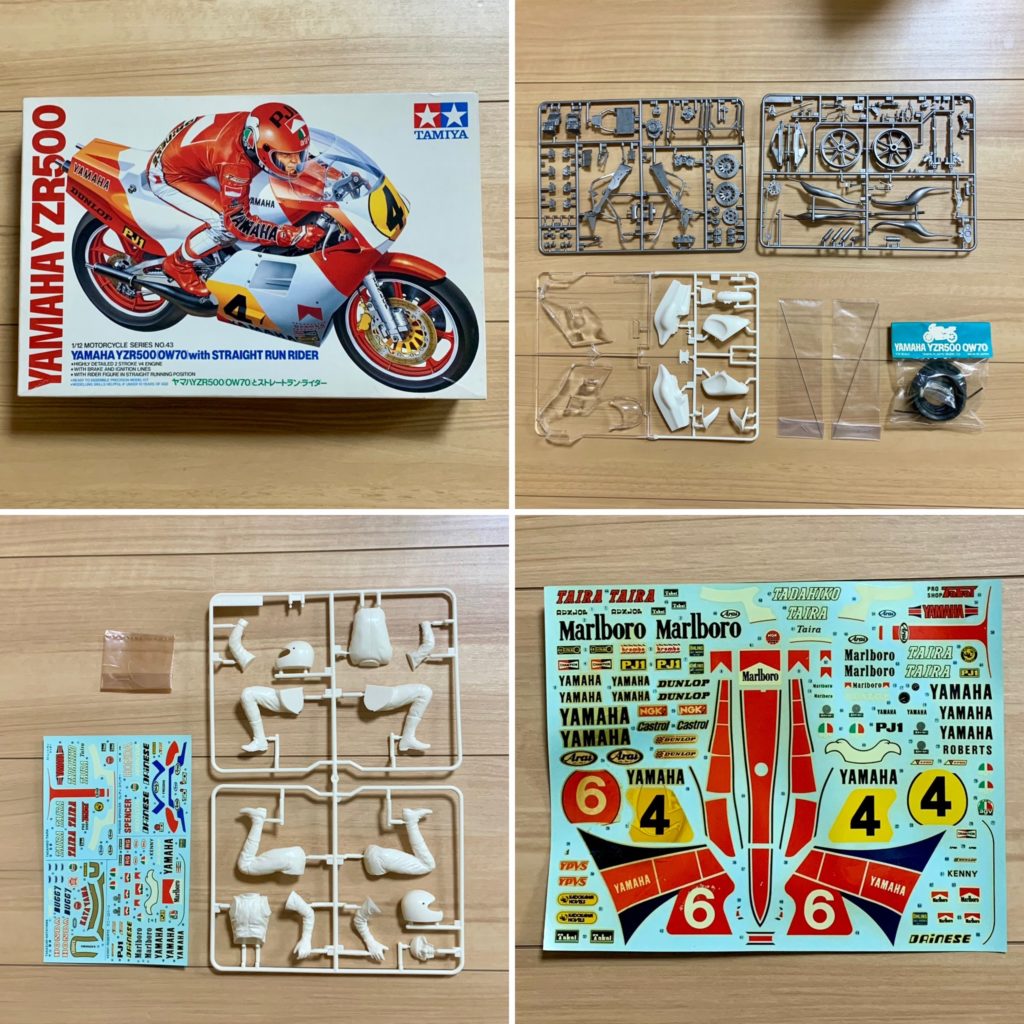

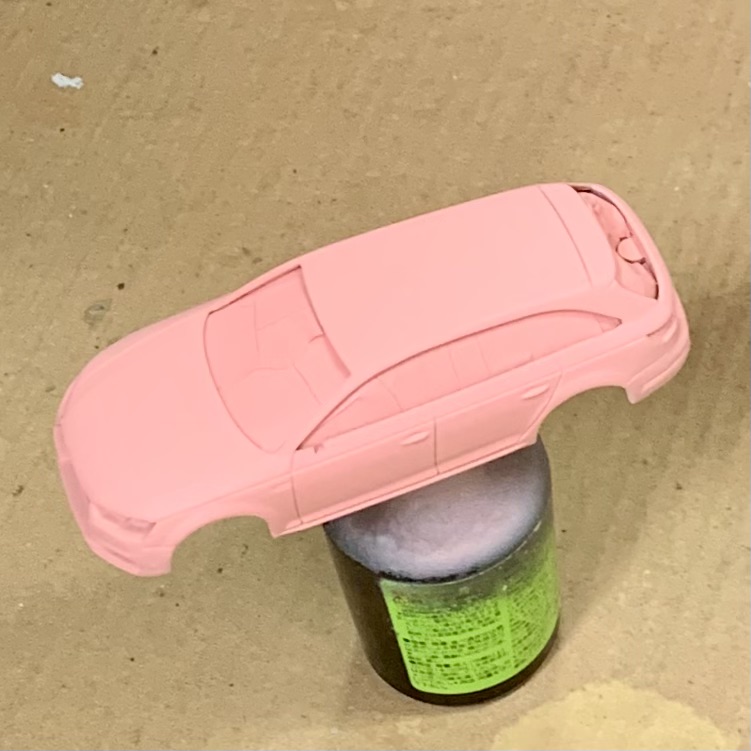

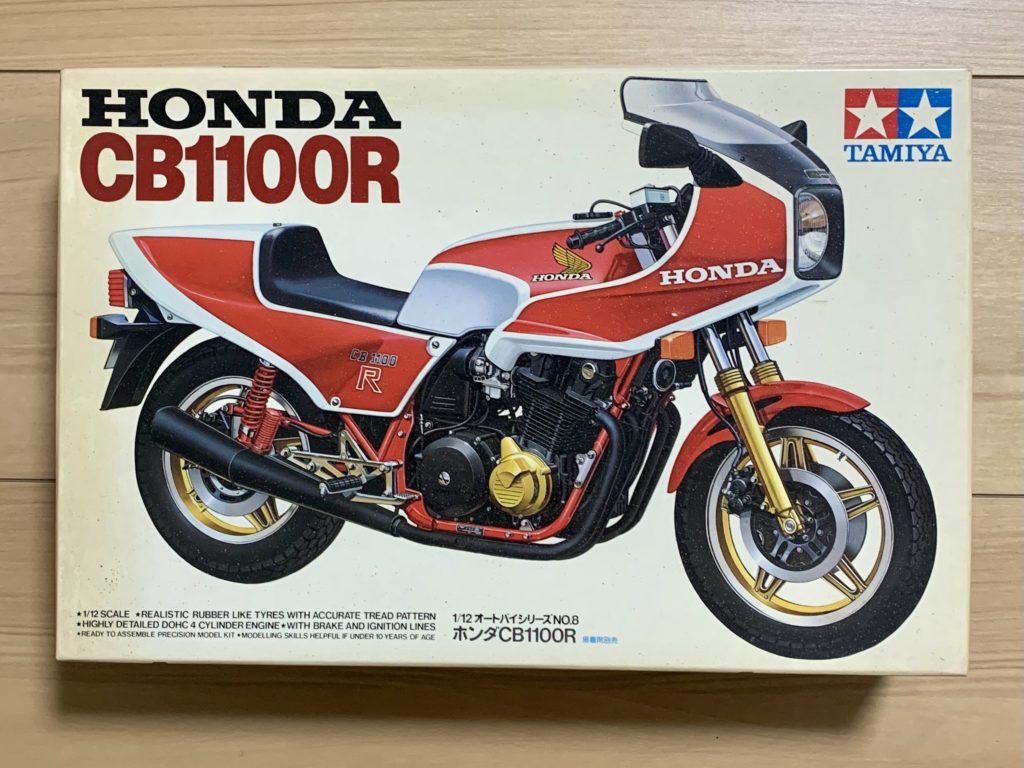

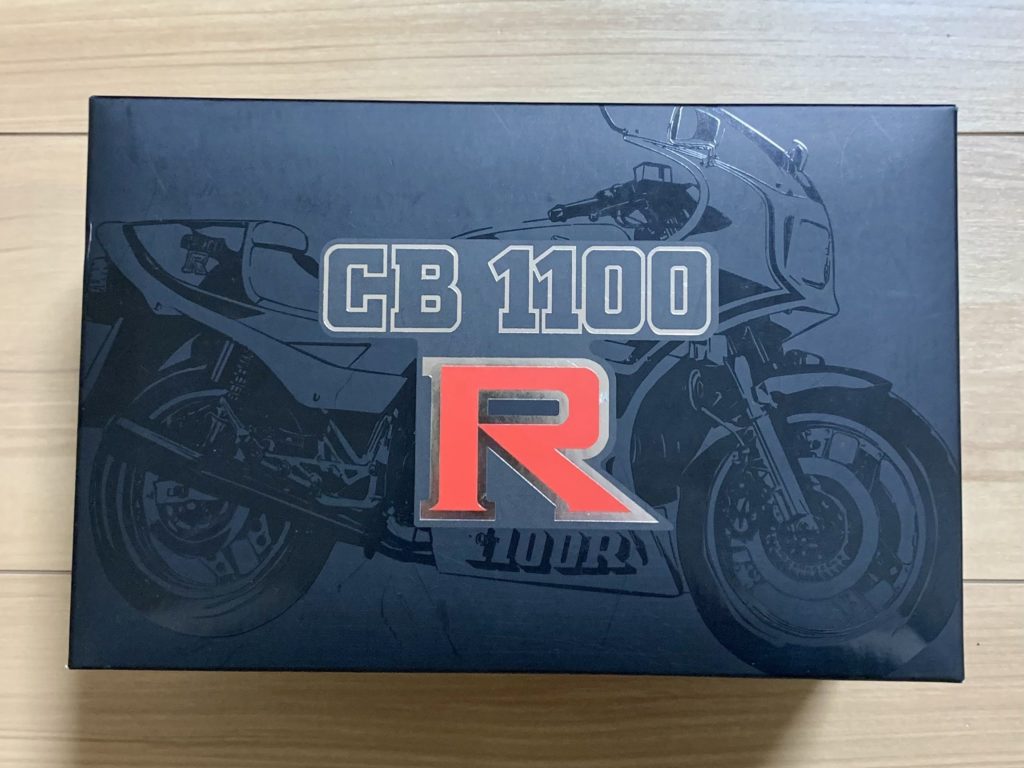

外箱

黒を基調にした渋いデザインですが、中の緩衝材の質が悪いのか色移りをします。運良く色移りは硫酸紙だけだっとので新品に交換しました。

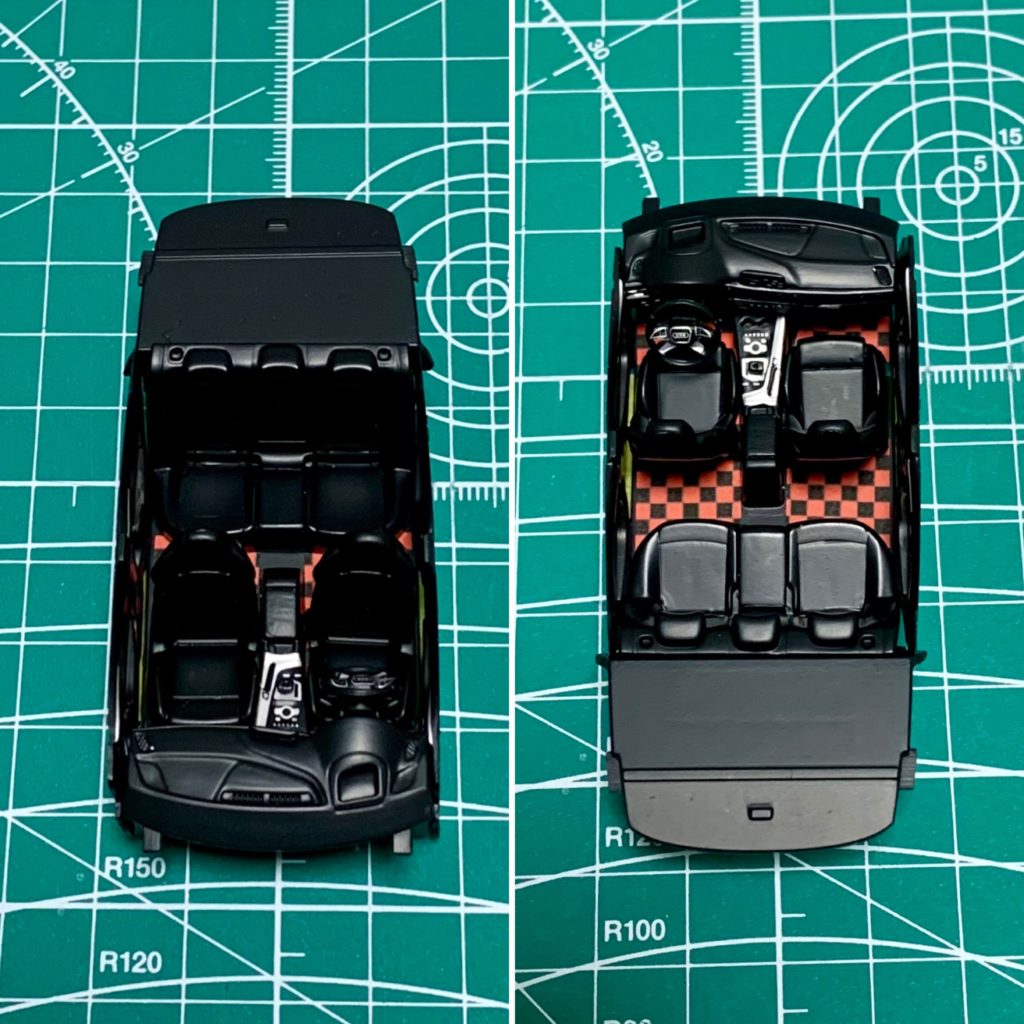

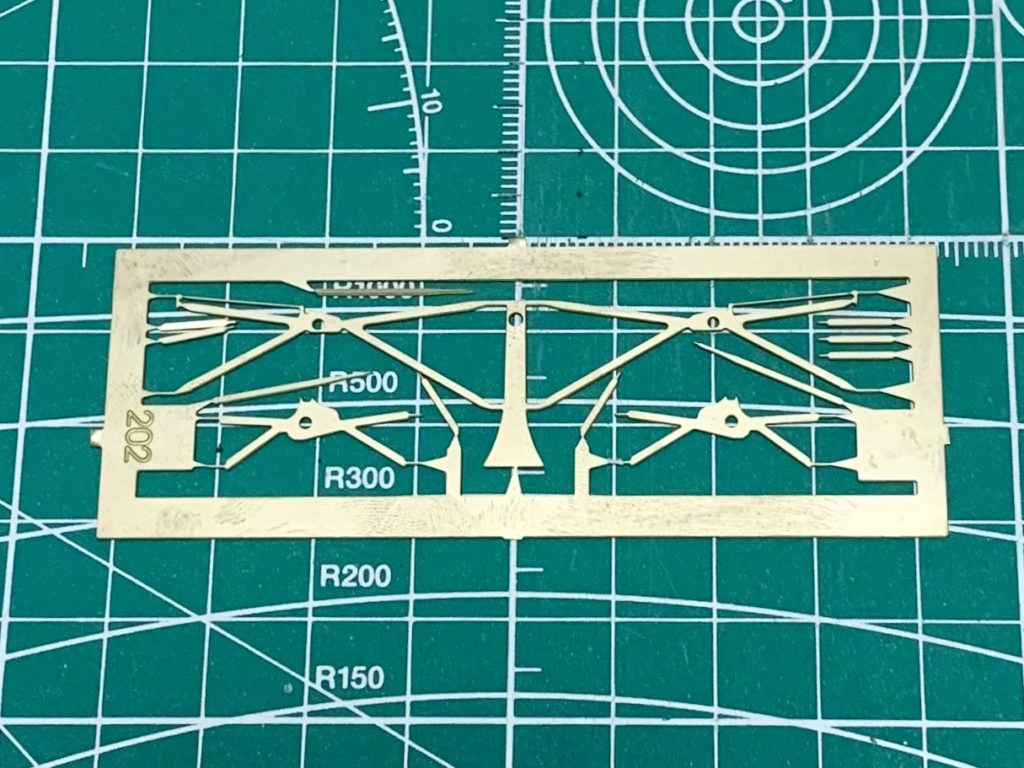

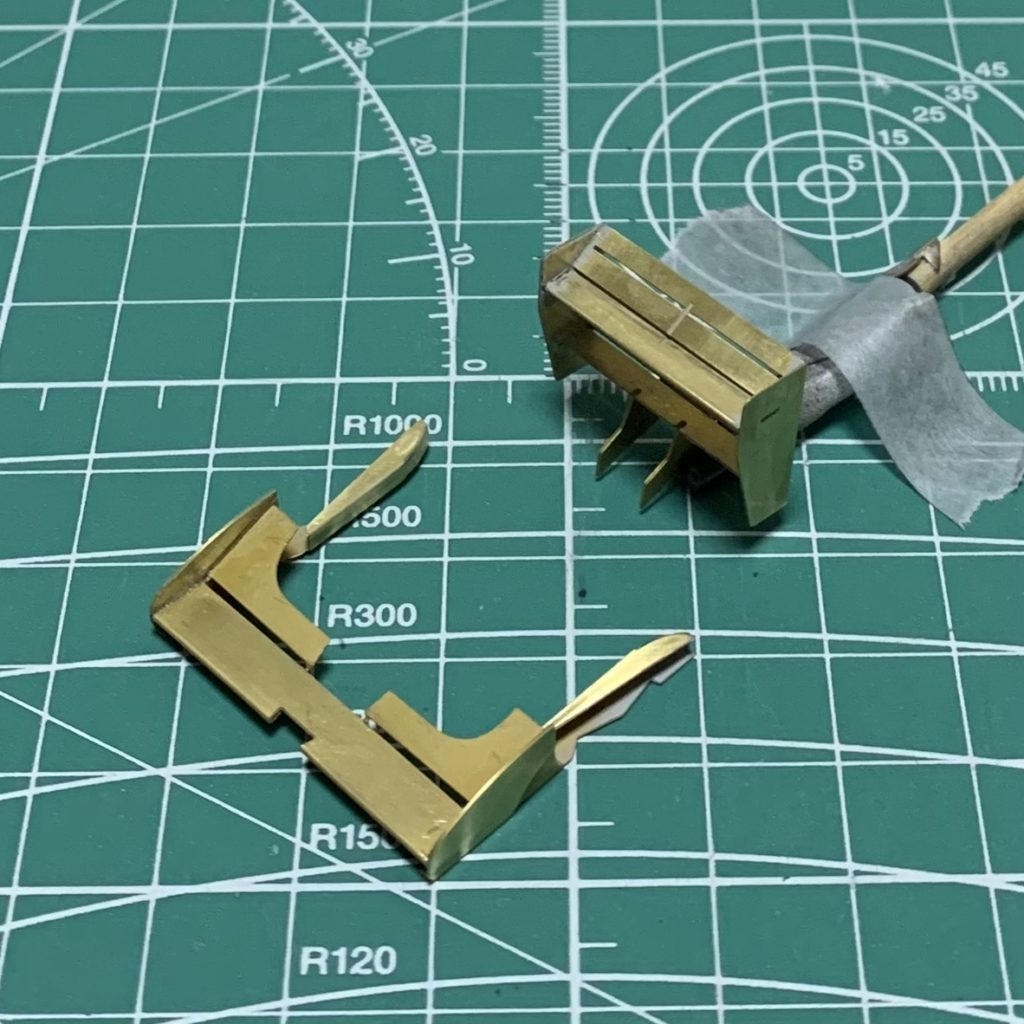

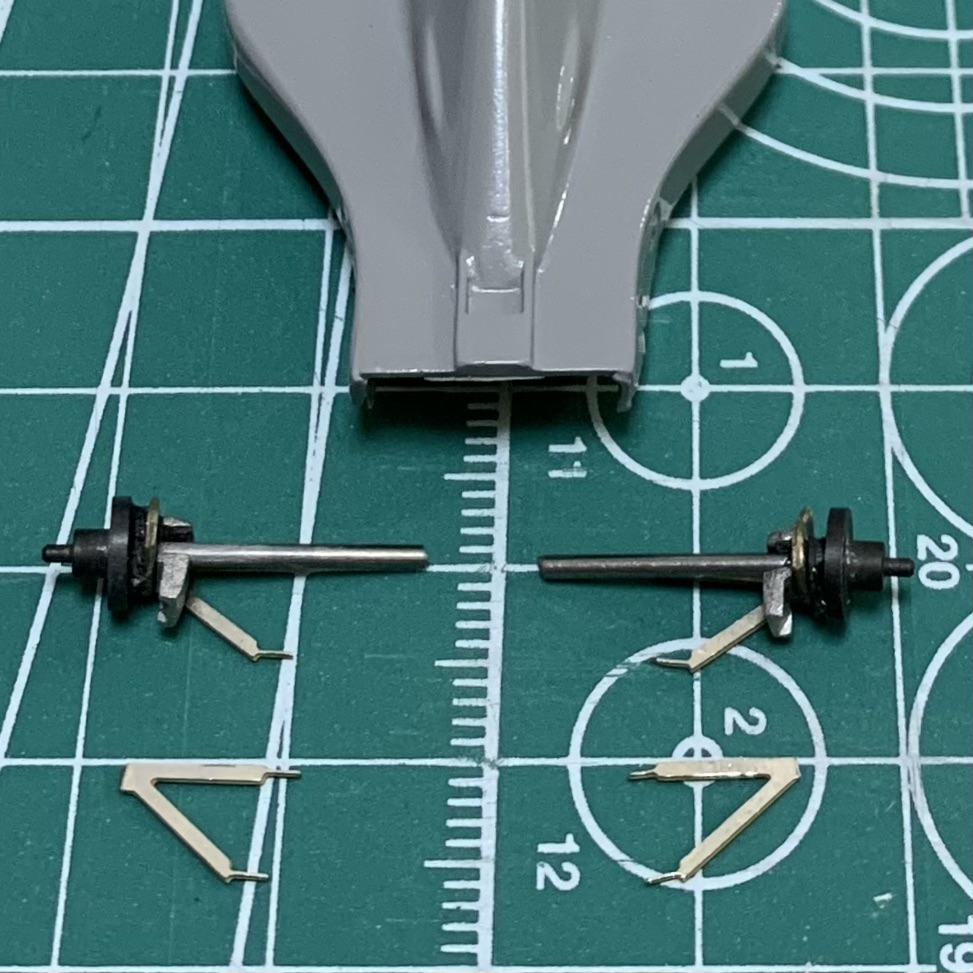

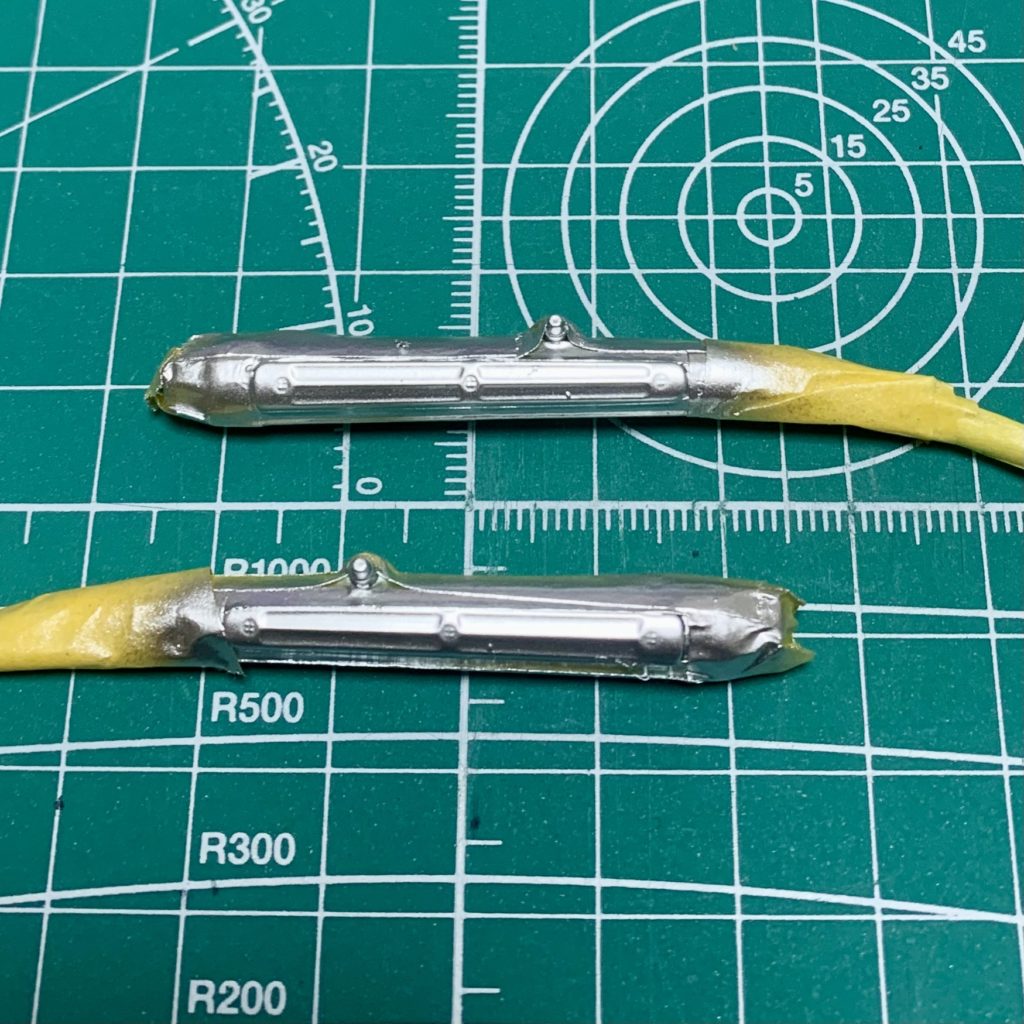

メンテナンススタンド

写真を撮ってから気がつきましたが、左のフックがずれています。スタンドが軟質樹脂なのでなんとなく立っていますが実に不安定です。

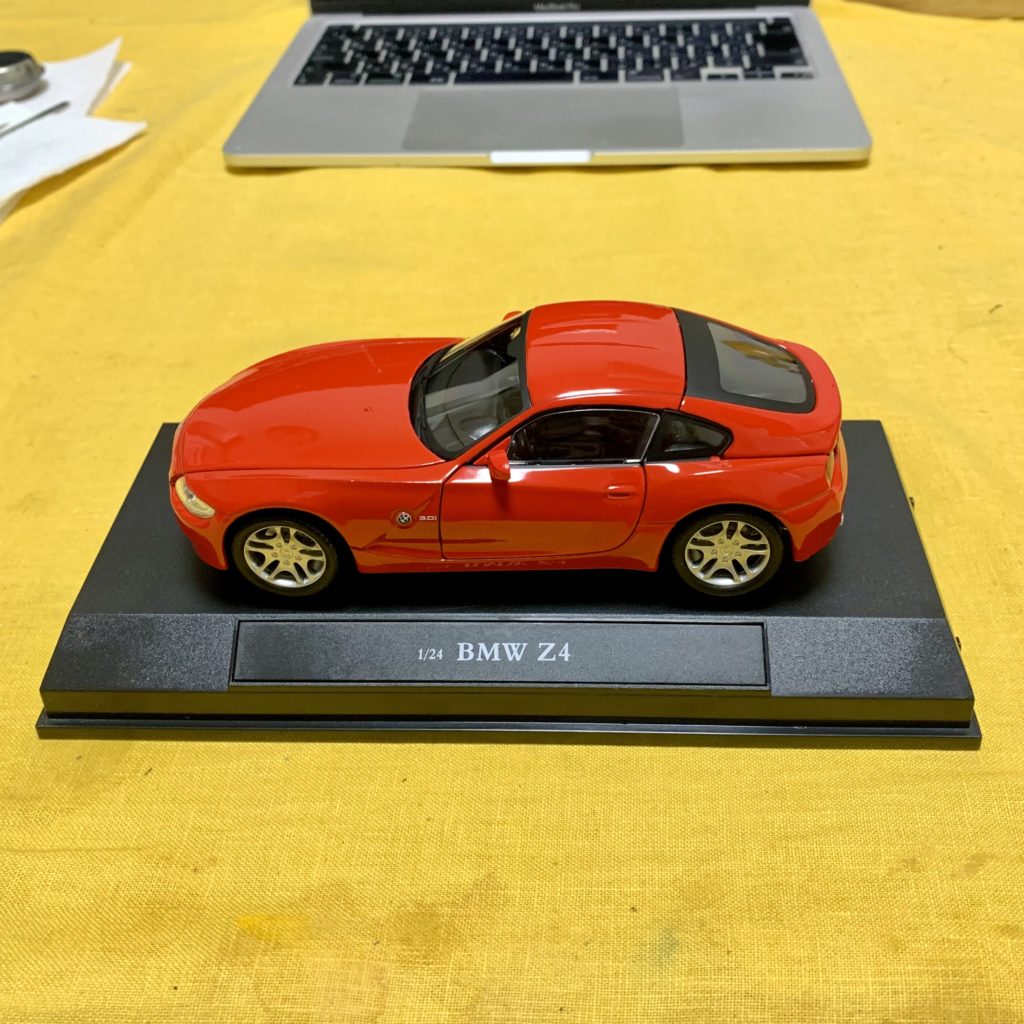

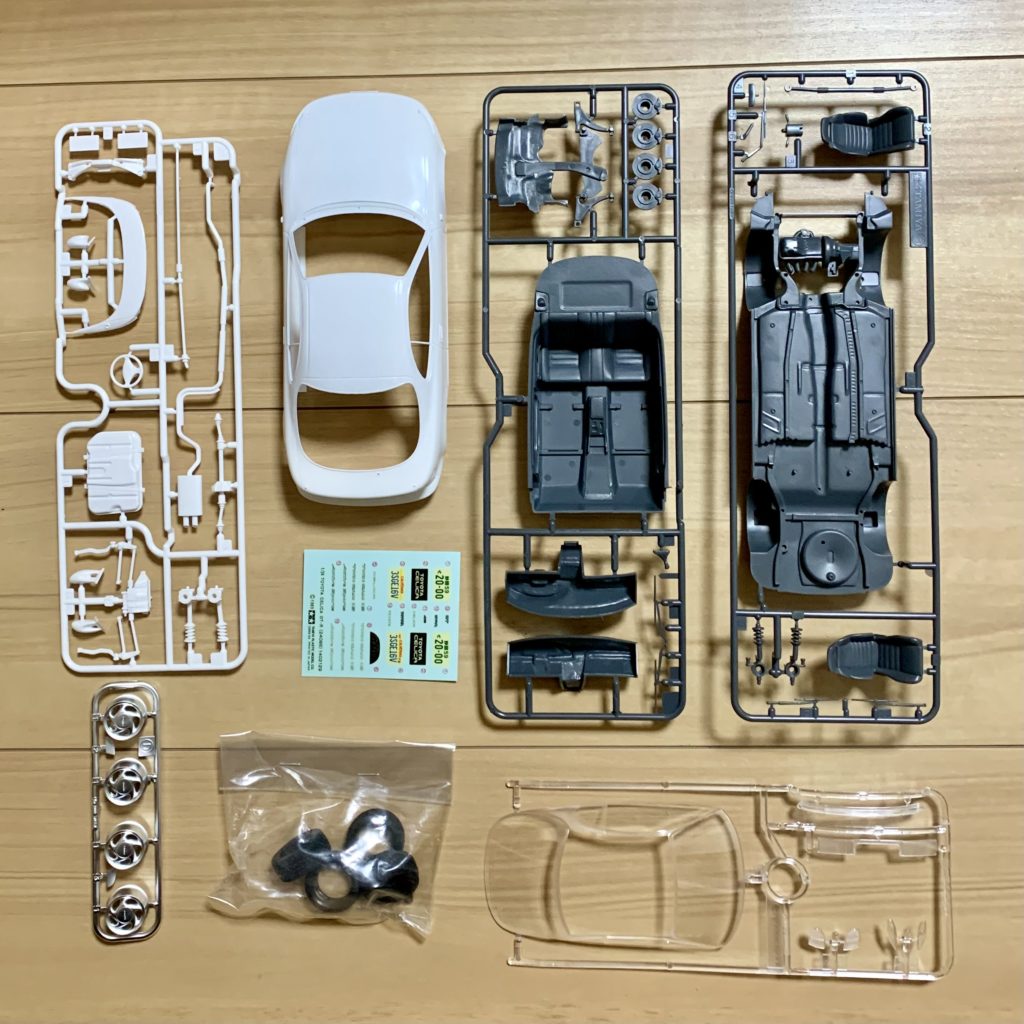

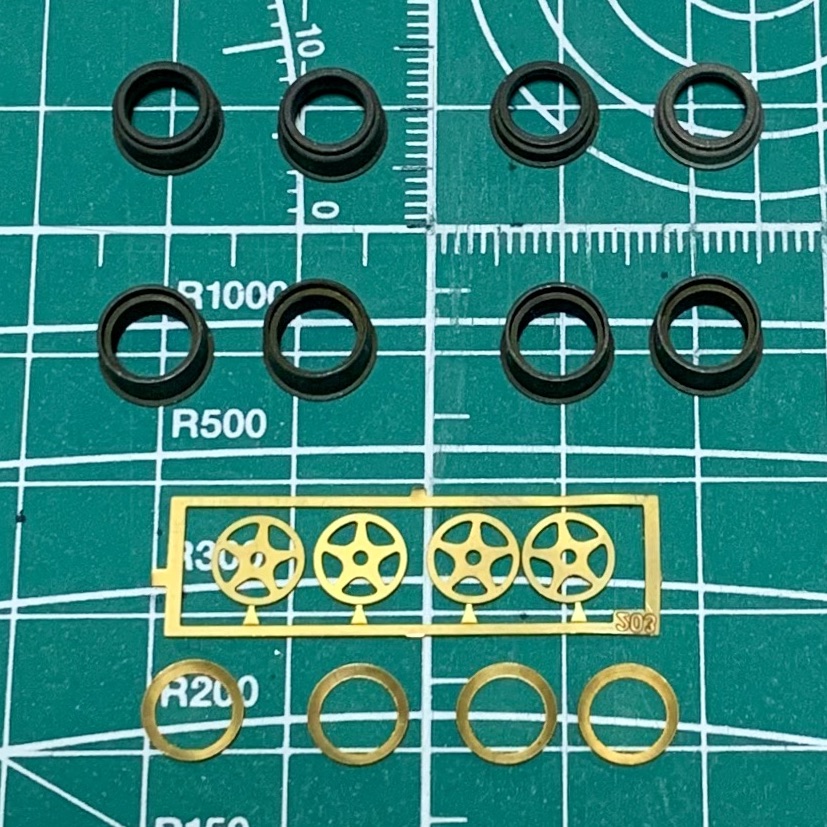

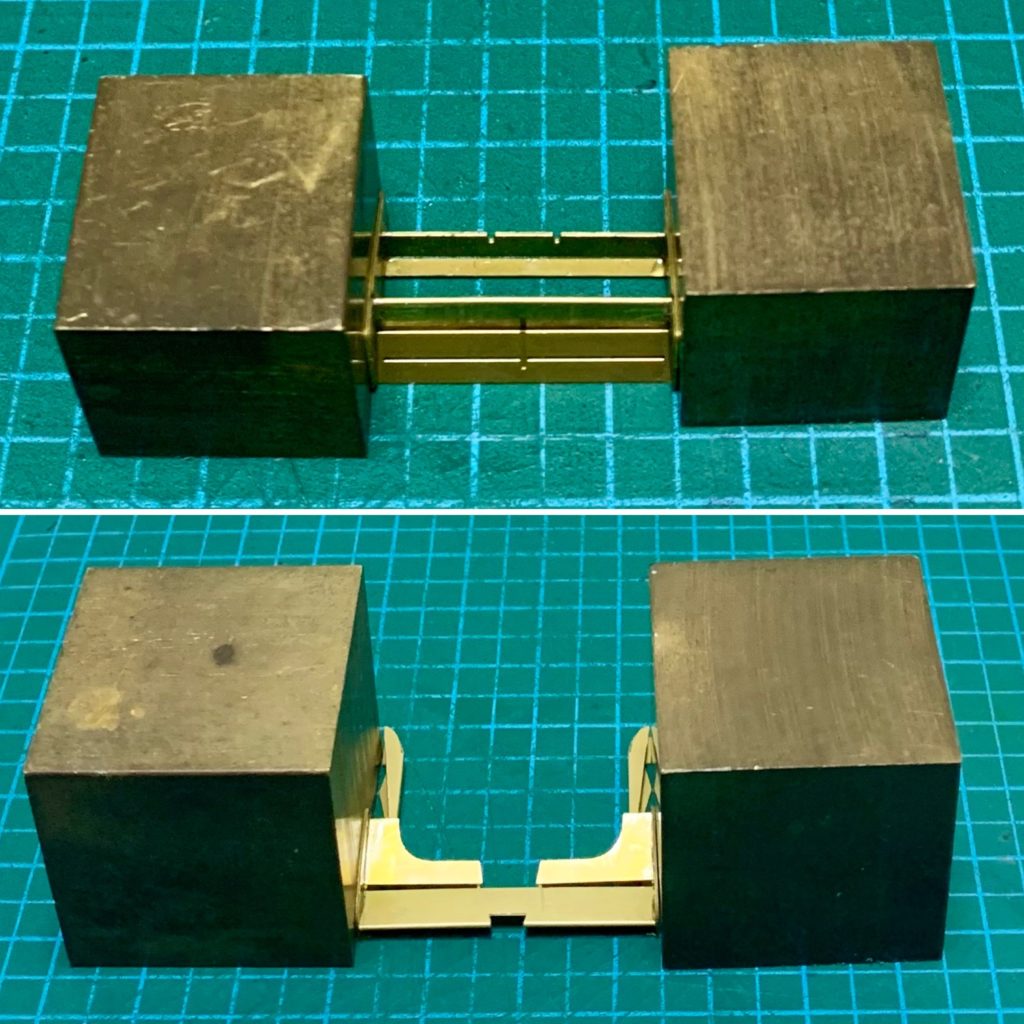

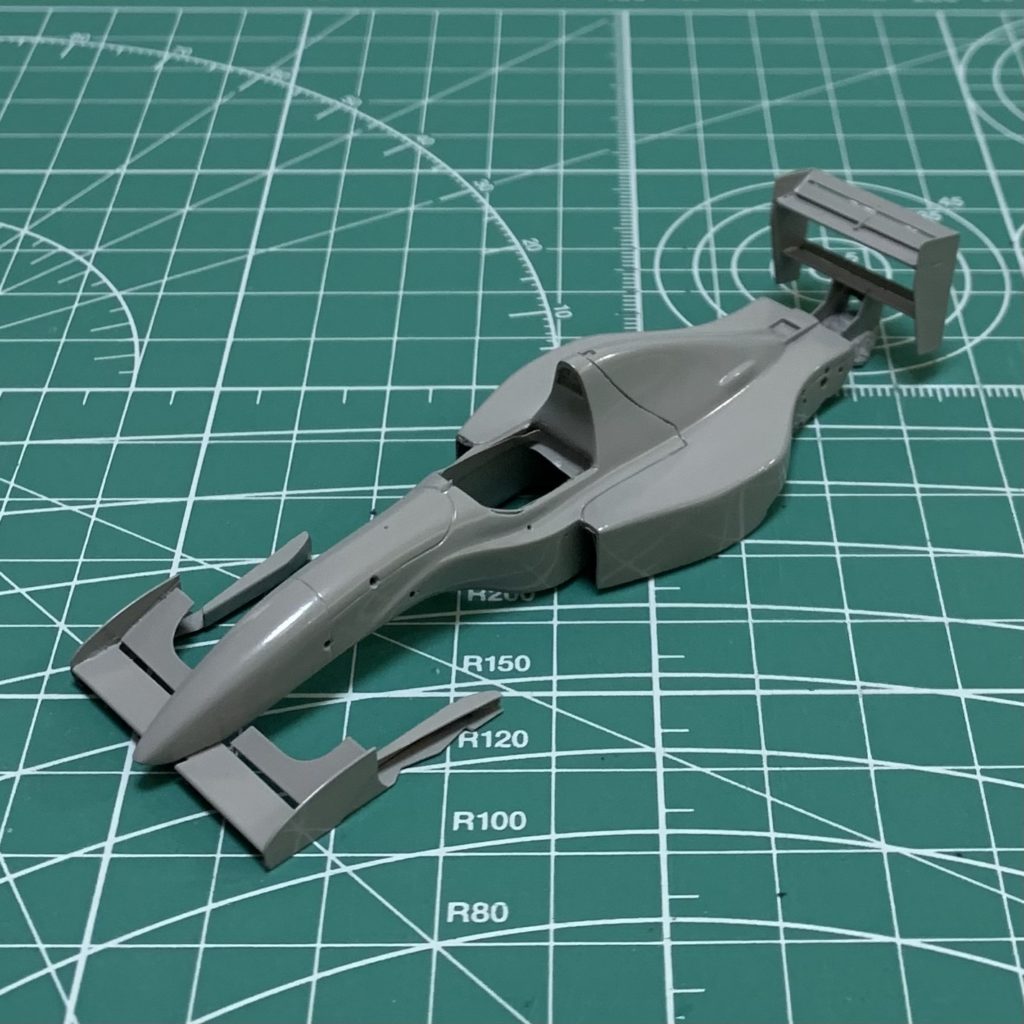

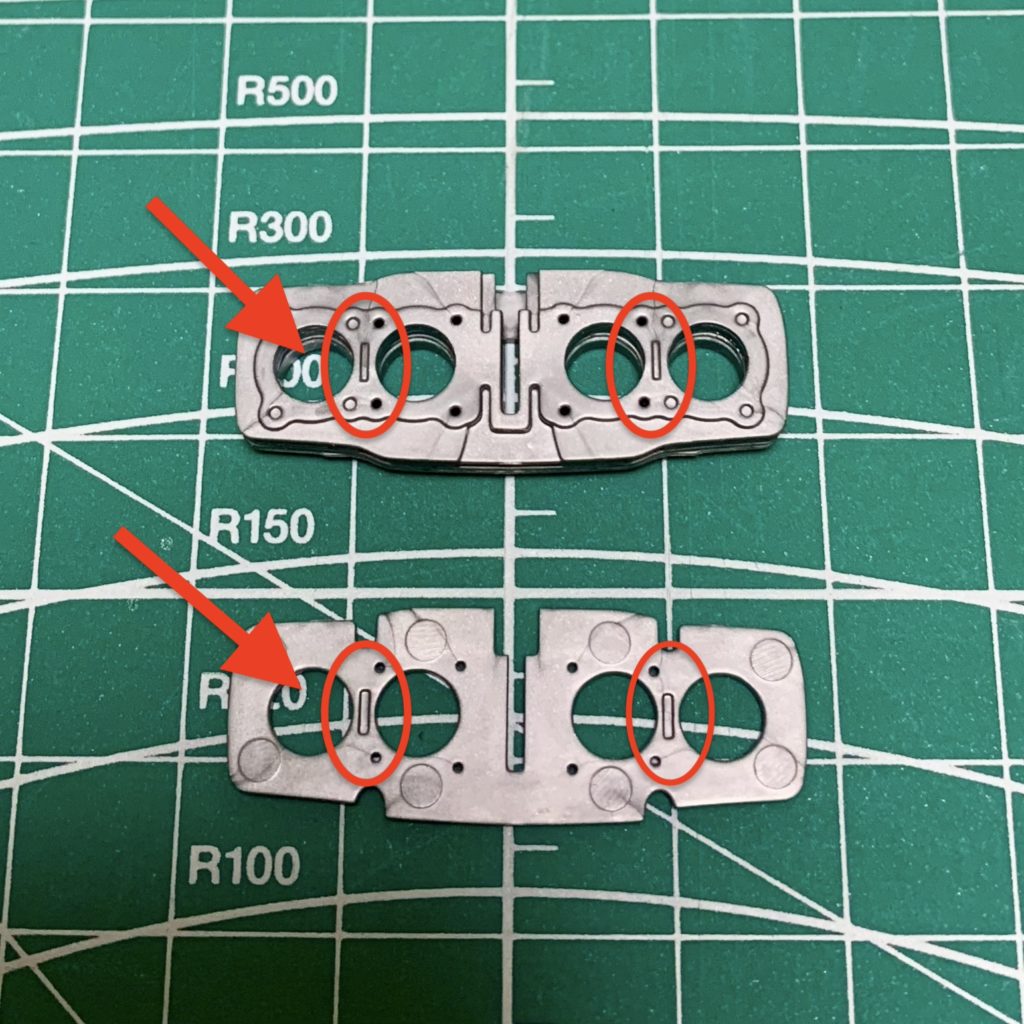

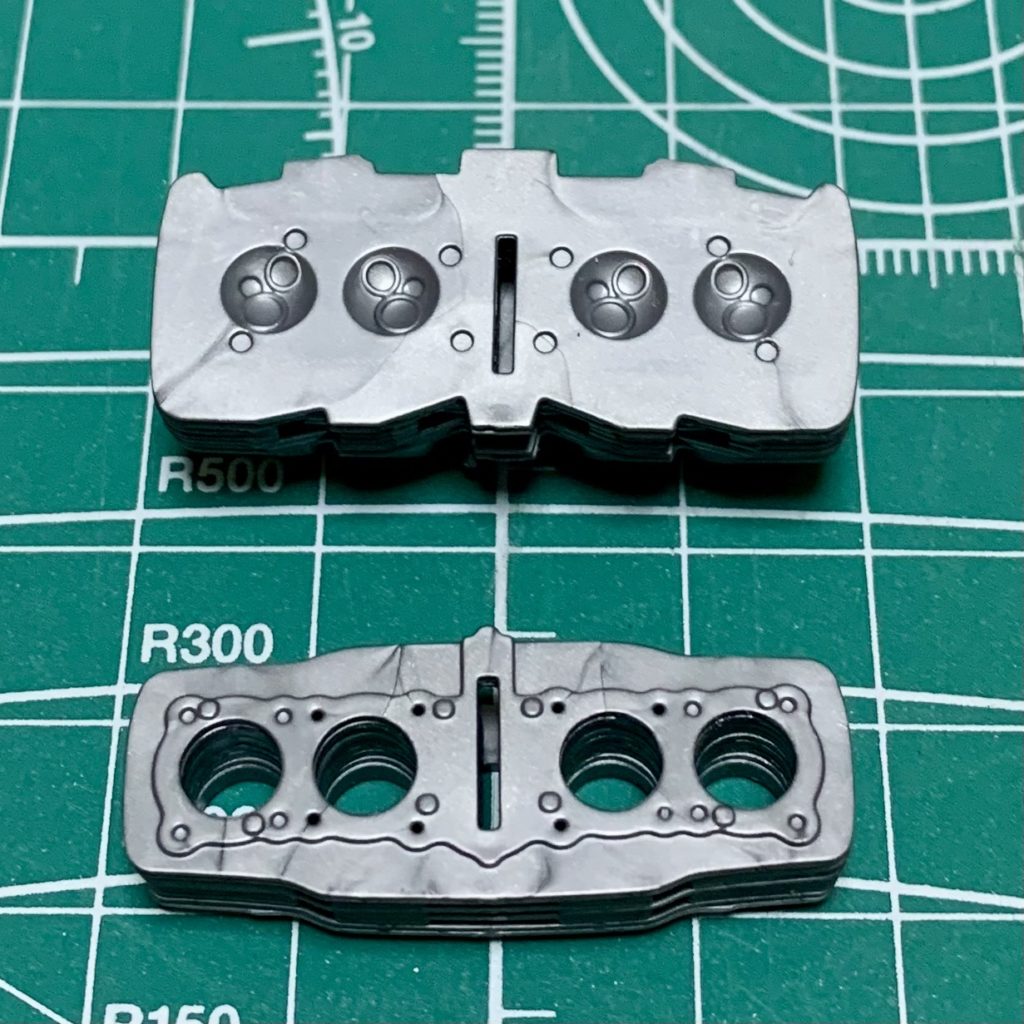

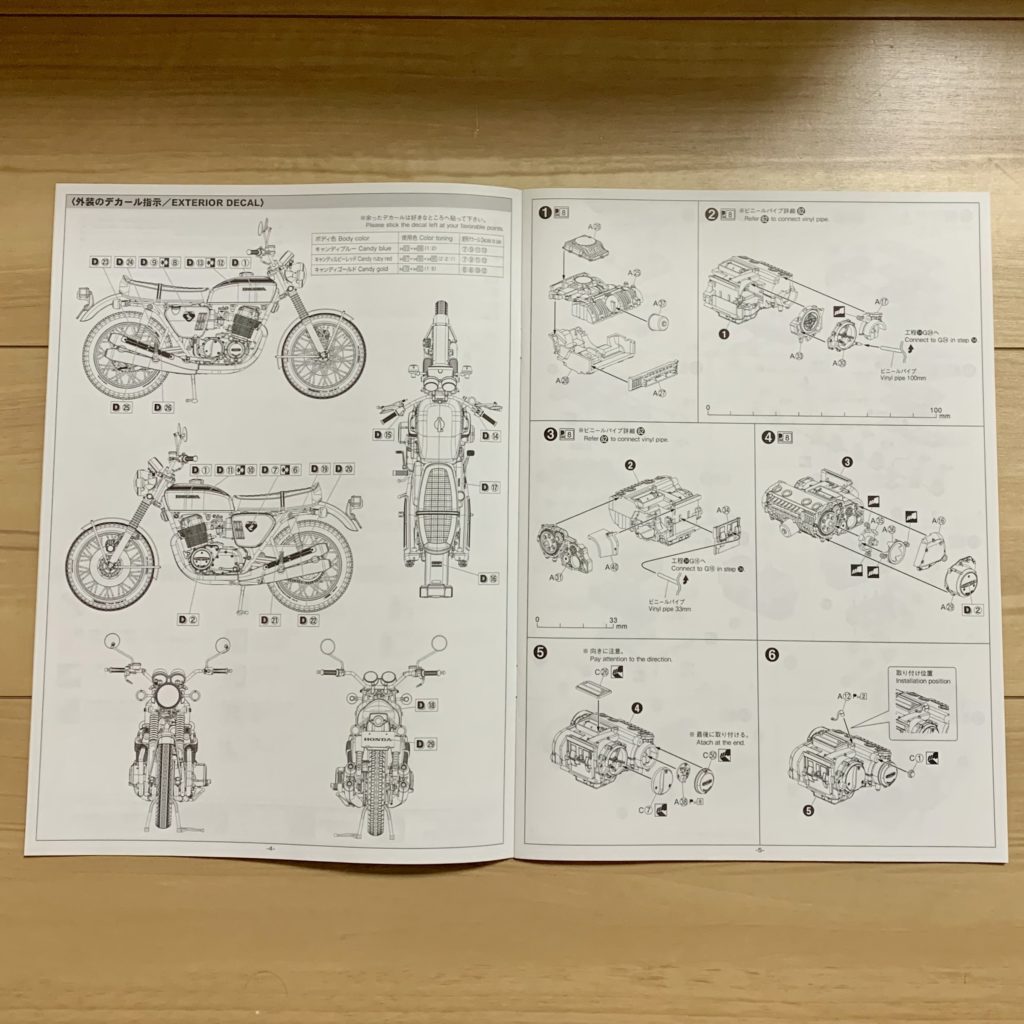

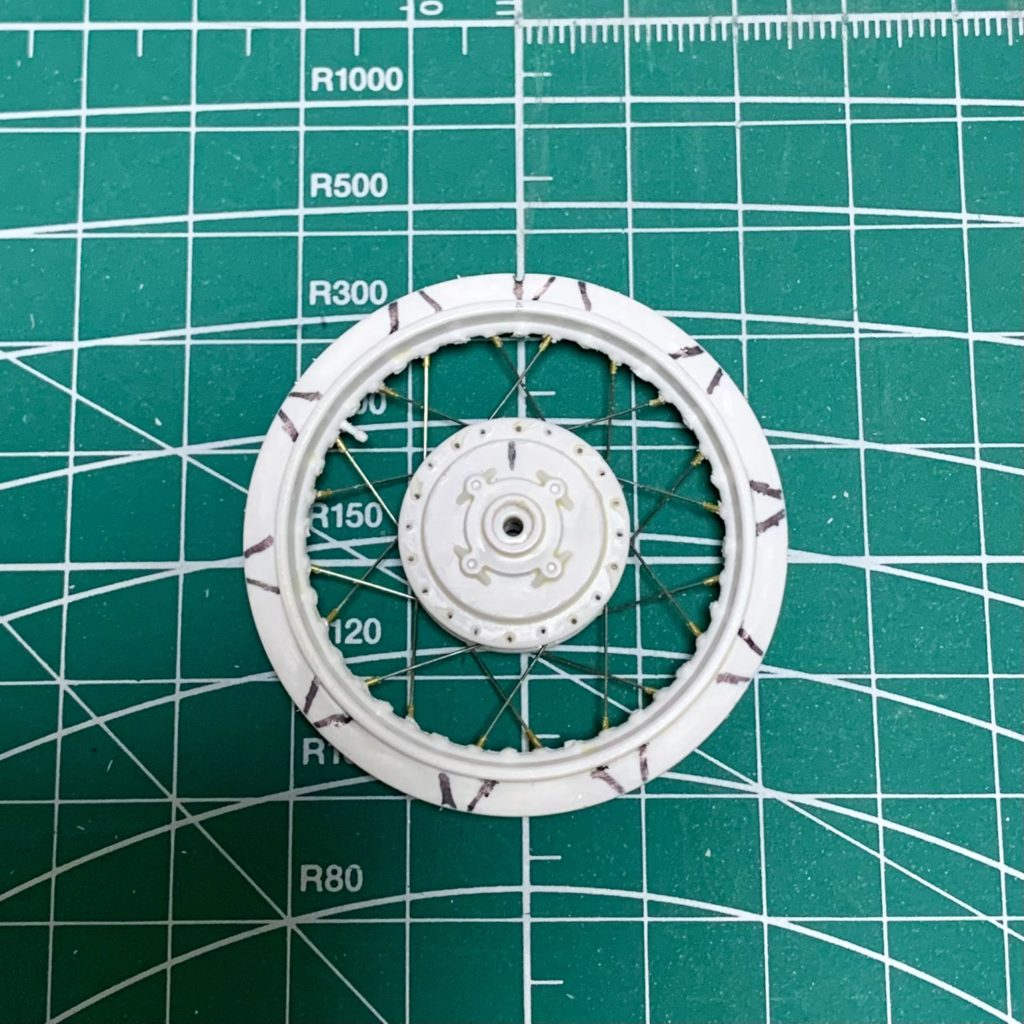

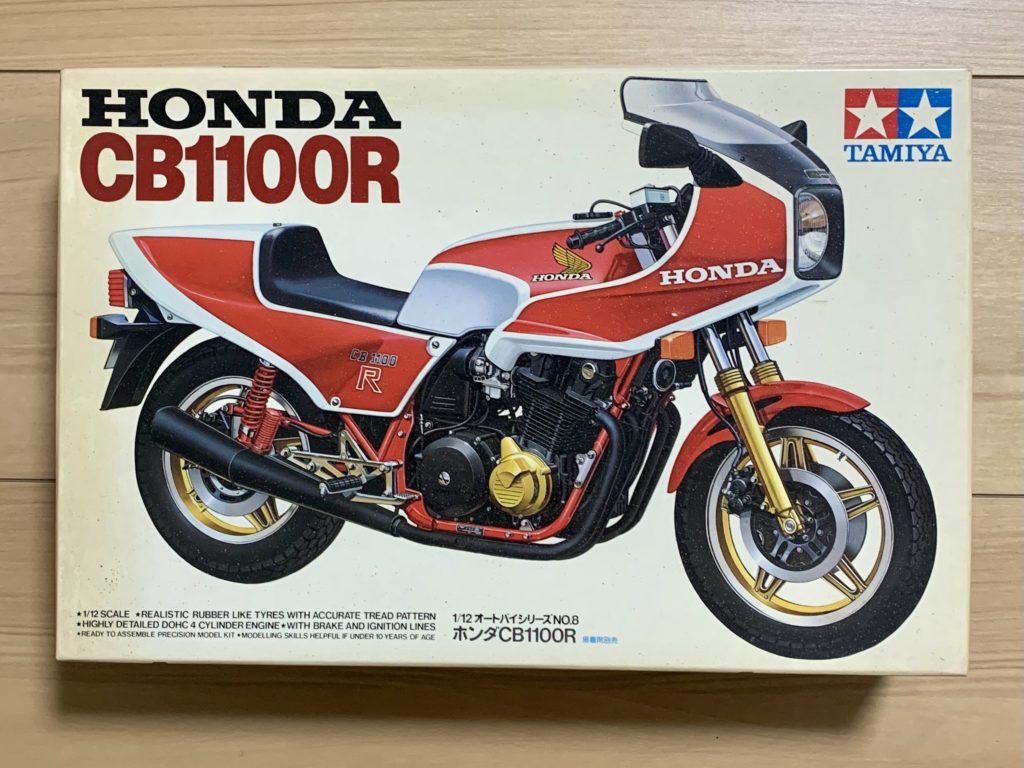

タミヤCB1100R(RB)

タミヤのキットは最初期のRBをモデル化しています。インテグラと同じ背の高いカウルのせいでスーパースポーツというよりツアラーっぽい雰囲気です。